エレクトロニック・アーツから2018年2月16日に配信されたNintendo Switch、プレイステーション4、Xbox One、PC用ソフト『Fe』のプレイインプレッションをお届けする。ライター夢崎が、『Fe』の世界観をさまよう。

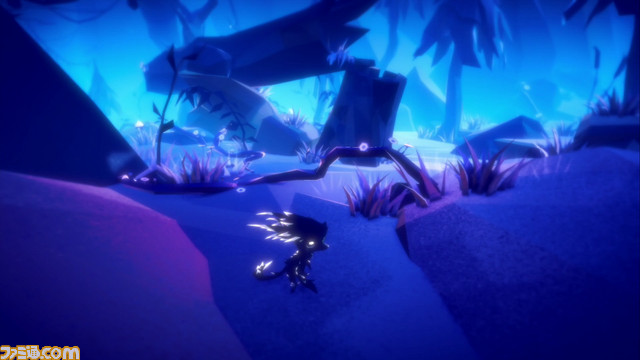

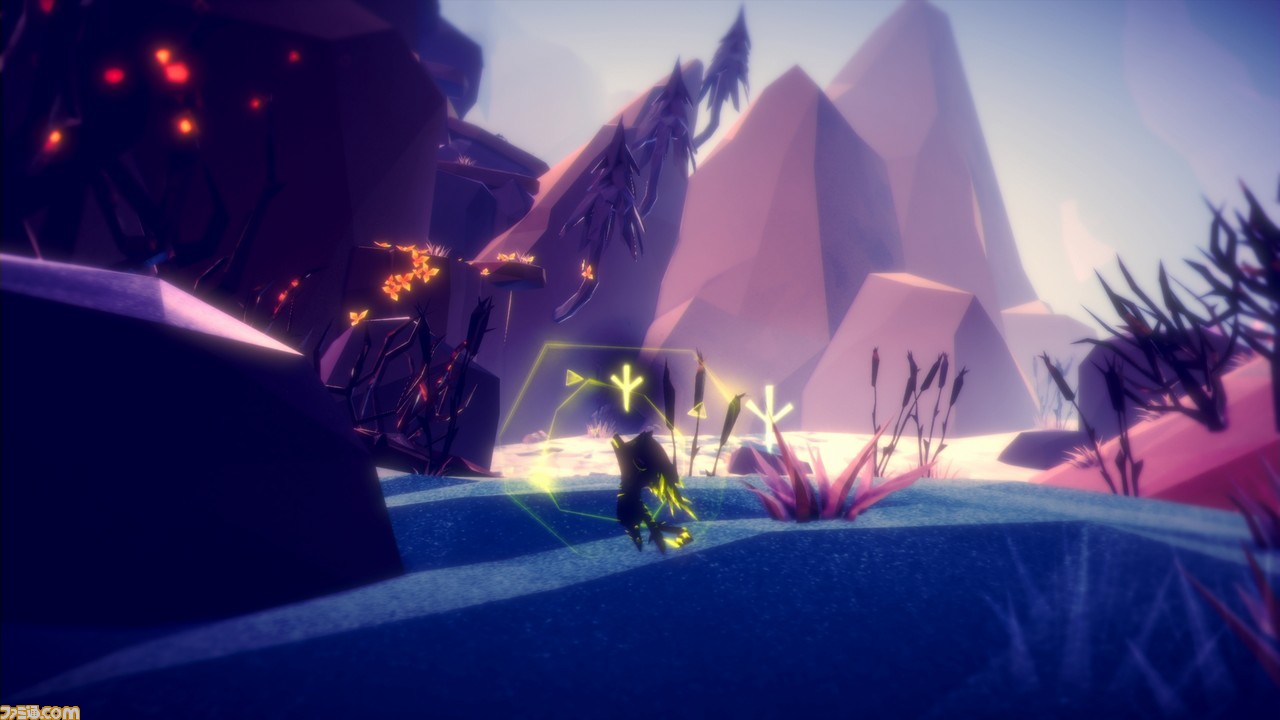

昨今、これほどすべてが謎に満ちたゲームも珍しい。主人公は何者なのか。何が目的なのか。この世界は、どういう場所なのか。何も語られないまま、プレイヤーは狐のような狼のような、謎の生物を操作し始めることになる。分かることは、この生物は森の中で倒れていて、今、気が付いたところだということ。ただ、それだけだ。

最初にできる行動は限られている。“ジャンプ”と“鳴く”ことだ。“鳴く”ことで、ほかの生物とコミュニケーションをとることができる。

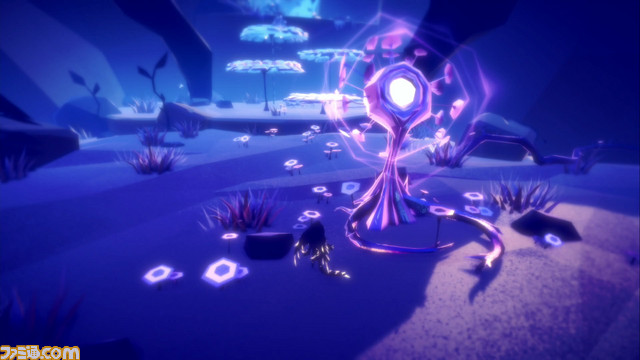

鳴き声はR2ボタンで発することができるのだが、各生物ごとに“クリティカルな波長”が異なる。R2ボタンを押す強さによって、音のバイブレーションの強弱を調節し、その生物に合った波長でコミュニケーションを図る。波長が合えば、どうやら仲よくなった……らしい? という感じのエフェクトが表示され、コミュニケーション成功となる。

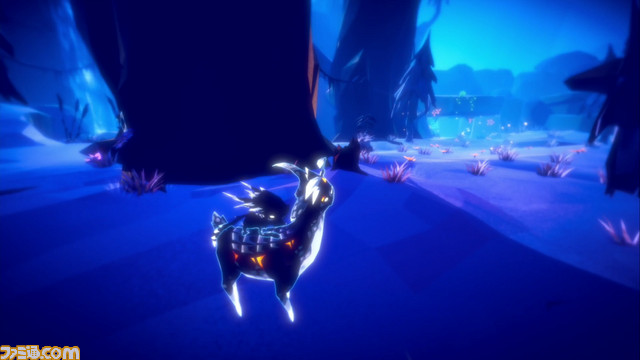

コミュニケーションをとることに成功すると、その生物はさまざまな形で協力してくれる。花(?)のような植物は、花の形の足場を生み出してくれるし、鹿(?)のような生物は、主人公を背に乗せて疾走してくれる。

鳴き声は1種類ではなく、全部で6種類存在する。鳴き声が違う場合は、どんなにコミュニケーションを試みても仲よくなることはできない。言わば、この鳴き声の種類は各生物の“言語”なのかもしれない。

新たな鳴き声は、その種族を何らかの形で助けることで教えてもらうことができる。この生物とコミュニケーションをとれば、先へ進めそうだ→この生物のほかの個体が、どこかで困っていないだろうかと探索→発見、問題を解決……というのが、このゲームのおもな流れといえる。

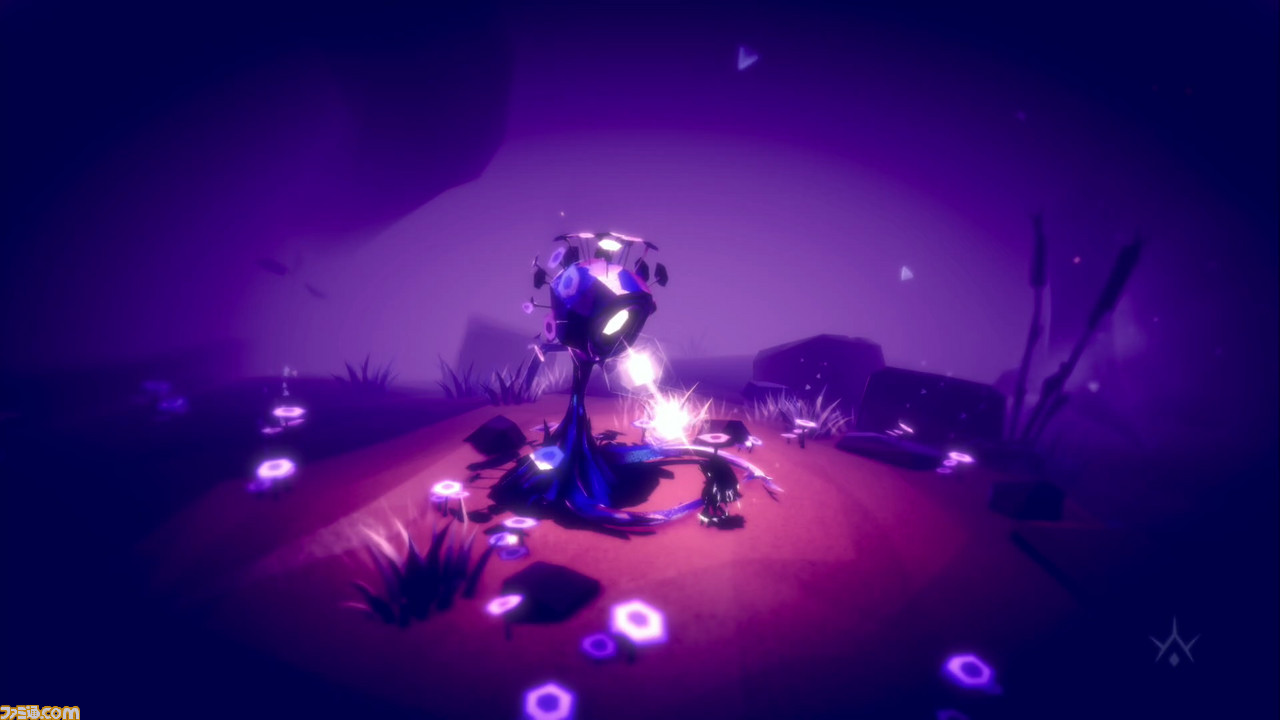

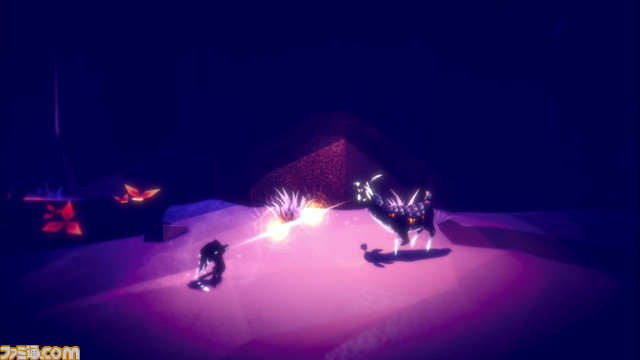

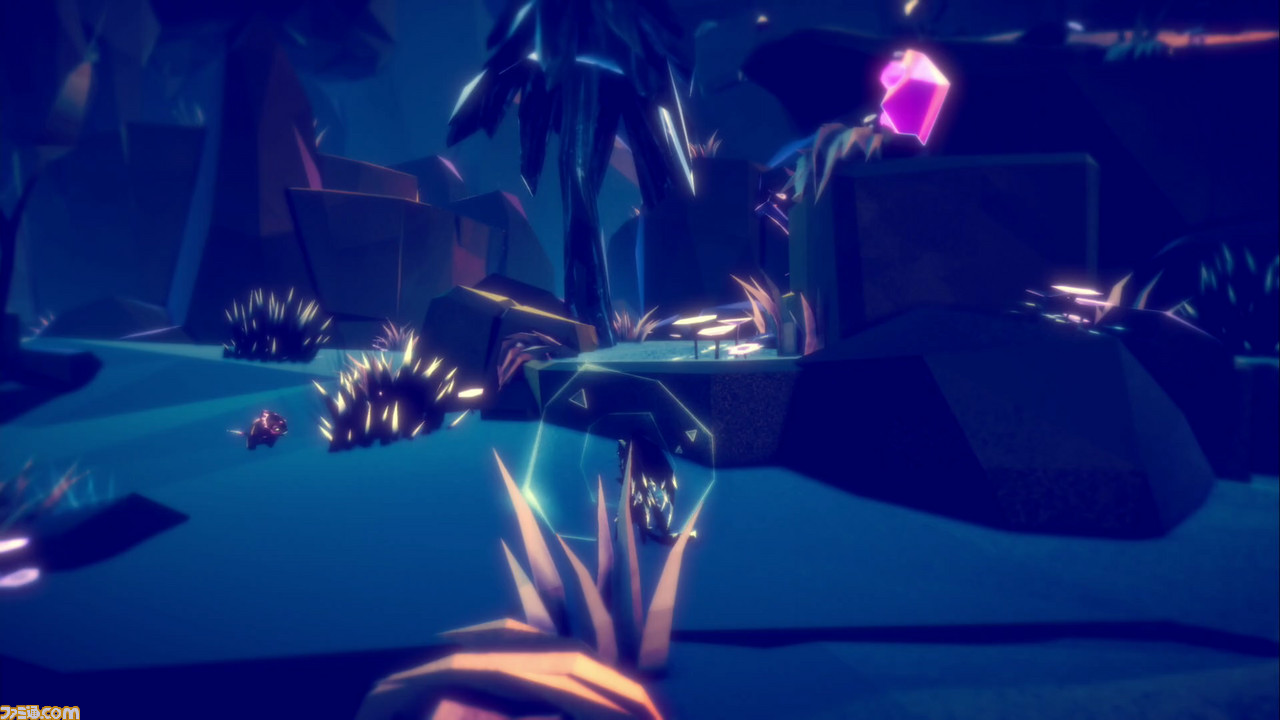

一方で、森の住民は主人公に協力的な存在ばかりではない。まるで宇宙服のようなものに身を包み、丸い覗き窓からライトを照らしてくる謎の生命体“サイレント・ワン”は、危険な生物だ。

サイレント・ワンのライトに照らされるとこちらの動きが遅くなり、しばらくすると網の目のようなものに囚われてしまい、ゲームオーバーとなる。

だが、草むらや物陰に隠れるとアッサリとこちらを見失い、背後も、まるで無警戒。サイレント・ワンが徘徊している場所は「いかにサイレント・ワンの視界に入らずに進むか」という、潜入アクション的な要素も持っている。

このサイレント・ワンは、主人公だけでなく、ほかの森の生物たちとも敵対しているような場面も見受けられ、その特異な外見からも、この森にとっては招かれざる存在……まるで別世界からの侵入者のようにも感じられる。

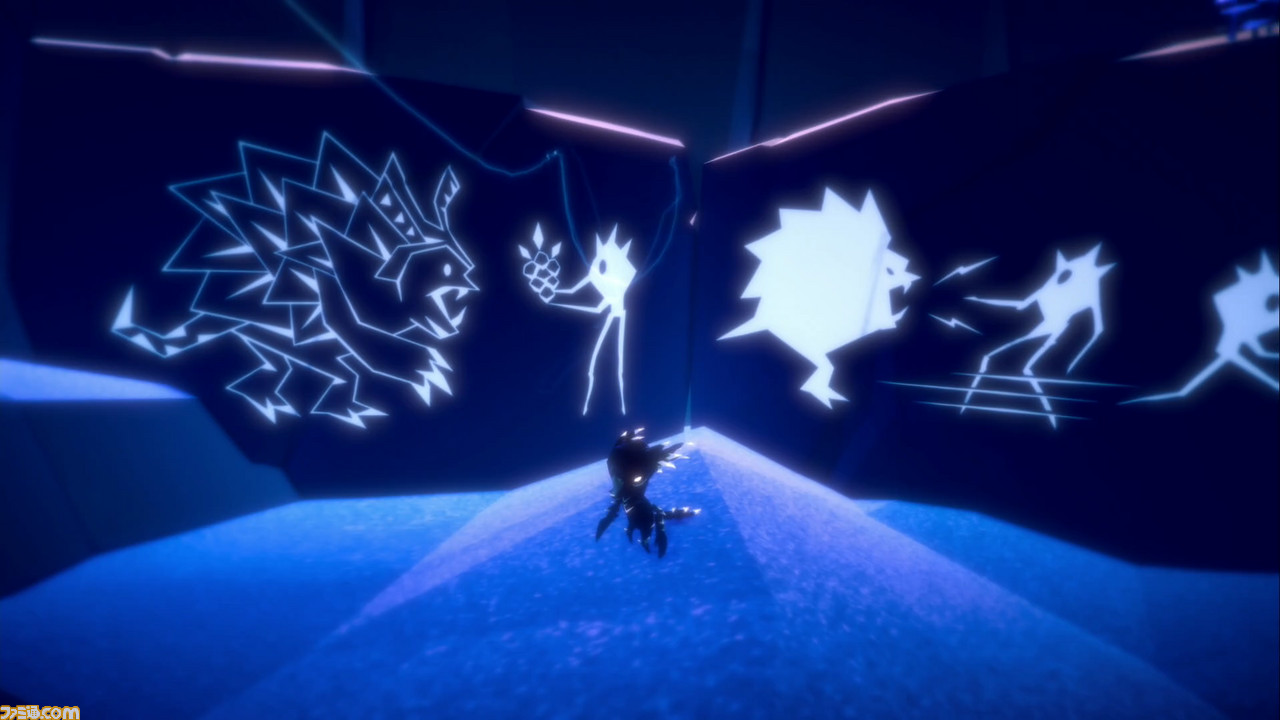

しかし、この世界のあちこちには石碑のようなものが建っており、それらにはサイレント・ワンと思しきものが描かれている。こんな物が残されている以上、サイレント・ワンも昔からこの地にいる生物なのだろうか……と想像力を刺激される。

謎がいっぱいのサイレント・ワンだが、フィールドに点在する収集物から、サイレント・ワンの記憶のようなものを追体験することができる。

“ライトに照らされてしばらく経つとゲームオーバー”という、明確な敵キャラクターとして描かれるサイレント・ワンだが、その一方で、わざわざこんな記憶の断片が各所に用意されているあたり、単純な敵というわけでもなさそうな雰囲気を感じる。サイレント・ワンは何者なのか、そして、この世界は何なのか……と、徐々にこの世界観に引き込まれていく。

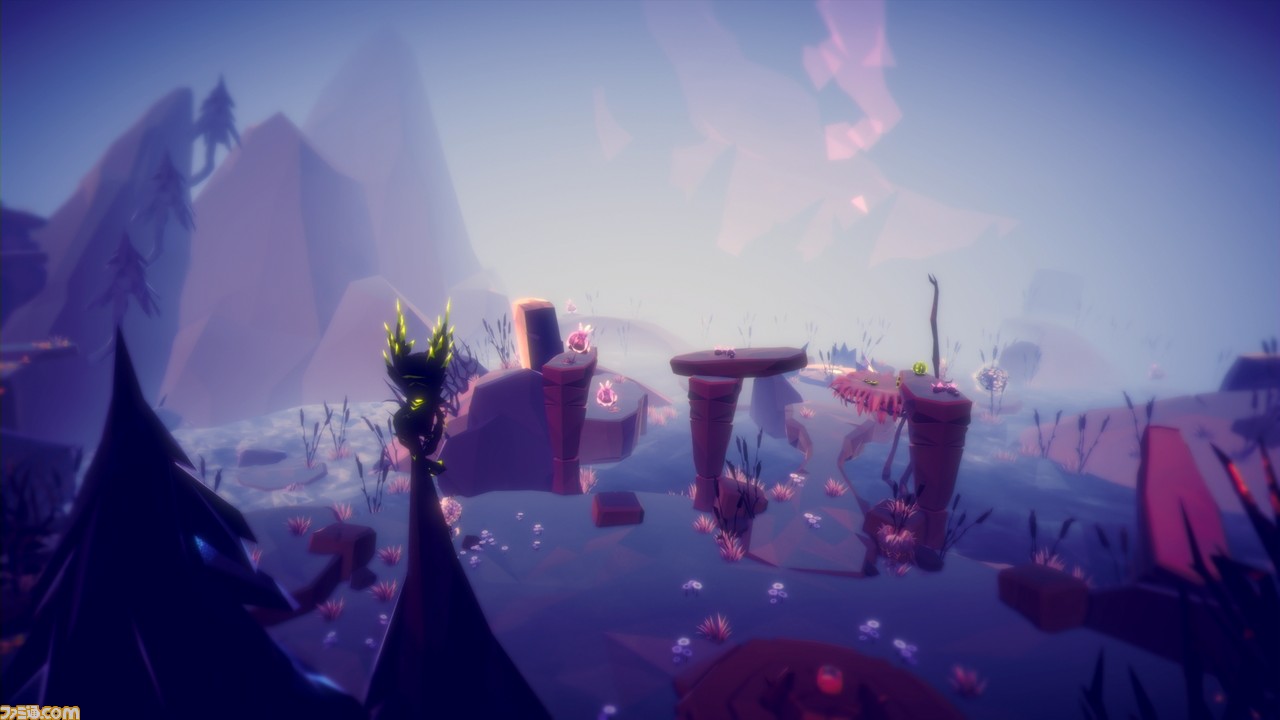

森は入口に過ぎない。広がる世界と、広がる動き

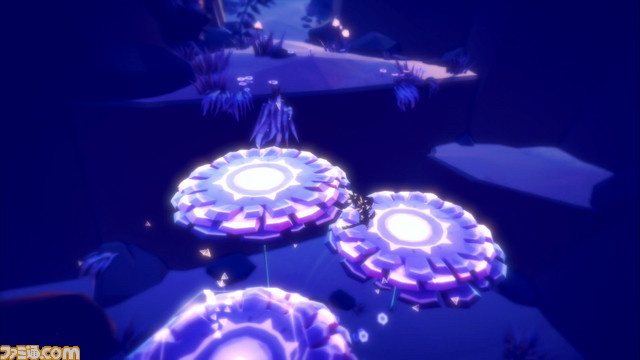

最初は“ジャンプ”と“鳴く”ことしかできなかった主人公も、進むにつれてできることが増えていく。とくに、“木登り”を教えてもらうと、周囲を立体的に観察することができるようになり、高所にある足場へのルートを見つけるのが楽しくなってくる。

木登りと同じくらい重要なのが“滑空”だ。滑空ができるようになると、“木登り”との合わせ技で、行動範囲が劇的に広くなる。自分より低い所にある木は、すべて攻略ルートの可能性がある。

不思議なもので、こういう動きができるようになってきて初めて、この世界の広さを実感する。視界が広くなったとでも言うのだろうか。『Fe』はステージクリアー型のゲームではなく、スモールサイズのオープンワールドのような作りになっている。つまり、序盤でさまよっていた森にも後から戻ることができるのだが、なんだかさっきより広くなったように感じるのだ。序盤の森をさまよっていたころは、本当に目の前だけしか見ていなかったんだなぁと思い知らされる。

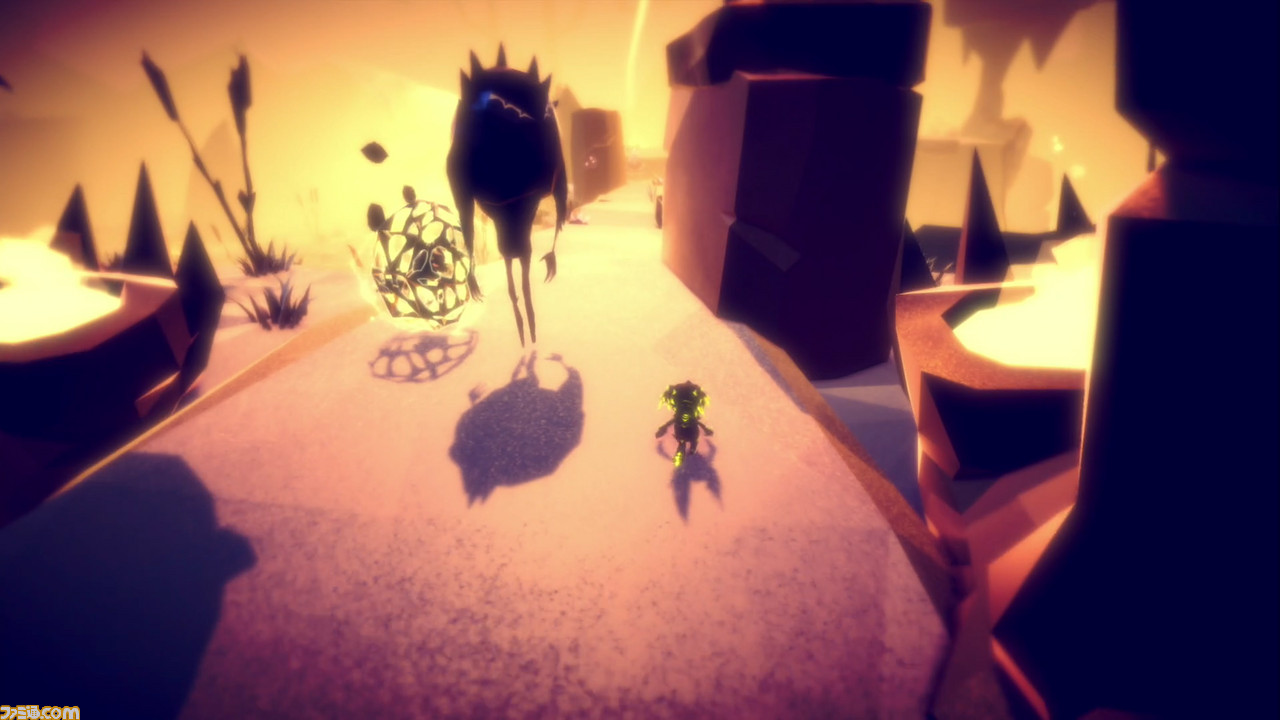

世界が広くなったと感じるだけではなく、実際に広いエリアも登場するし、超巨大な生物も登場する。

冷静に観察すれば、『Fe』はゲームとしては非常にオーソドックスな部類に入る。できることの幅が徐々に増えていき、それを駆使して、行ける場所が増える。そのくり返しで先へ進んでいく。つぎにどこへ行けば分からなくなっても、鳴き声を一定時間継続すると鳥が飛んできて、つぎへ行くべき場所まで導いてくれる。

必ずしも急いで“つぎへ行くべき所”に向かう必要もない。寄り道も可能だ。手に入れた鳴き声とほかの生物たちの協力を駆使して、頭を使わないと取れない収集物が隠されていたりもする。探索好きな人にも嬉しい作りのアクションアドベンチャーとなっている。

感覚で会話する世界を通じて、『Fe』が伝えること

『Fe』はゲームだが、同時に、限りなくゲームではない何かだ。ここまでに紹介してきた内容は、このゲームの表面的な部分に過ぎない。ゲームという媒体を使って、通常のゲームがもたらす満足感や感動、爽快感といったものとは無縁の位置にある何かを提供しようとしている。

プレイヤーはこのゲームを終えたとき、動物になって奇妙な夢の中をさまよっていたような、言葉では言い表せない時間を過ごしたと感じるだろう。いや、言葉で言い表す必要など、ないのかもしれない。

このゲームでは、この世界における文字や文章による言語が一切表示されない。ひとことで言うなら、動物の世界だ。彼らはきっと、動作や表情、鳴き声のみで意思疎通する。言語などという煩わしいものに頼る必要がない。

クリアーまでの十数時間、脳みその中の言語野をまったく使わないというのは、とても不思議な体験だった。プラシーボ効果かもしれないが、ほかのゲームで遊んだときよりも脳が疲れていない感じがしたものだ。

フクロウに乗るときは、“鳥のマーク”と考える前に、鳥の足跡のマークが図柄で脳に浮かんだ。しまいには、「えーと、コイツは何だっけな……フェェ……じゃなくてホォォーウだったかな」みたいな感じで、鳴き声の響きかたとマークの図柄をリンクさせて、感覚で思い出そうとしたりしていた。

「えーと、ここをフェってから……あそこでピュルればOKか。なるほど、はいはいはい」みたいなことをずっと考えているわけで、いかに不思議なゲームかということが伝わるだろうか。もしも操作説明がなかったら、「これは異星人の作ったゲームです」と言われても納得してしまいそうな雰囲気がある。

人間と動物の一番の違いは、“道具と言語の使用”だと言われている。そのおかげで、動物の中で頭ひとつ抜けた上位的な存在になることができたのだと。

しかし、それは本当だろうか。動物たちは正確に物事が伝えられなくても、行動や「なんとなく」で、すべてがうまくまわっているように見える。むしろ人間のほうが、言葉を得たせいで苦労しているように見える。たとえば、ゲームをうまく伝えられない筆者とか……。

ここまで書いておいてナンだが、このゲームは、レビューというものを否定するゲームのような気がしている。有名な言葉で言うなら「考えるな、感じろ」というヤツだ。このゲームを文章で説明しようとしている時点で「お前は、このゲームを分かっていない」と言われているような気がしてならない。

冒頭、「主人公は何者で、目的は何なのか」と書いた。このゲームを始めて、進めていくプレイヤーならば、誰でも気になるはずのことだ。

しかし、このゲームを終えたとき、おそらく誰もがそんなことはもう気にしなくなっているだろう。そんなことを考えるのは人間だけだからだ。

誰しも、「生まれ変わったら何になりたい?」という話をしたことはあると思うが、筆者は『Fe』の世界の住人になりたい。弱肉強食の掟はありそうだが、どこか、優しそうな気がする。

「ゲームを遊び終えた後に、そんなことを考えるようになるゲーム」……という“言の葉”を、このゲームのレビューに代えさせていただきたい。