2018年2月8日より、2KとFiraxis Gamesより配信開始となった『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI 文明の興亡』。2016年10月より配信されているWindows PC版『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』は数々のアップデートを重ねて進化し続けてきたが、今回のこの拡張パック『文明の興亡』により、これはもはや新作『シヴィライゼーション VII』なのでは、と思えるほどに大きく生まれ変わった。

本作については発売前から2Kが先行配信環境を提供してくれたおかげで、筆者もじっくりと本作を楽しむことができた。その実際のプレイの中で感じた、『文明の興亡』ならではの新たな楽しさと、それらによってさらに深まった『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』の魅力について紹介していきたい。

まずは復習、『シヴィライゼーション』のおもしろさとは?

『文明の興亡』の前に、まずは『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』がどんなゲームかを解説しておこう。本作はPCで27年にも渡りシリーズ展開を続けてきた歴史あるシミュレーションゲームの、最新ナンバリングタイトルだ。

シリーズ作品は共通してリアルタイムではなく、ターン制のストラテジーゲームとなっている。1ターンずつ、プレイヤーがじっくりと考えながら手を打ち、自分が選んだ“指導者”の文明を発展させて、ほかの指導者の文明と競い合うゲームだ。

このように多様な生産や進化があり、その管理が難しそうに見えていながら、実際プレイしてみると非常に分かりやすいのが『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』最大の特徴だ。まず、各都市は一度にひとつの生産しか行なえないので、プレイヤーは多くても8都市分、つまり8つの生産ラインにのみ頭を悩ませればいいことになる。

さらに、生産と研究、文化や政治の発展が、完全に別物として切り離されているのも分かりやすい点だ。生産とは別に、コストを特に使わない“技術ツリー”“社会制度ツリー”の2つに、次に目指すコンテンツの指示さえ出しておけば、あとはターン数が一定数経過するのを待つだけでいい。

生産や研究には数ターン、長ければ10ターン以上かかることもよくあるので、焦らせられるような場面はほとんどない。むしろ、都市機能をいかに理想的な形に仕上げていくか、じっくりと考えてプレイするのが楽しいのだ。区域の配置などを考える箱庭的な要素も奥深く、また本作では1ゲームが500ターンなどの長丁場にもなるため(さくっと1時間程度で遊べるショートゲームもあり)、どこまでも文明発展のデザインにこだわり続けることができる。

なお、人口の増加や維持に必要な“食料”や最低限の資金などは、都市の支配範囲(区域が置ける範囲でもある)のタイルから自然と生産される。それらを加速させる施設を“労働者”ユニットを使って建てたりすることもできるが、都市周辺のタイルを資金で支配範囲にしていくだけでも、基本資産はどんどん増えていくわけだ。

とことんこだわれる要素を持ちつつも、基本となる部分はこのように簡略化されているため、初心者でもプレイしやすいのもまた本作の魅力と言える。1ターンごとに手を入れなくてはならない煩雑な要素などは一切ないため、膨大なターン数も、あっという間に過ぎていくように感じる。

このように、本作では自分の文明を発展させるのは意外と簡単だ。その分、ほかの文明との交渉や、場合によっては戦争を仕掛けるなど、対外方針に頭を回すことができる。細かに内容を設定できる交渉や同盟によって、自分の文明をさらに発展させたり、ほかの文明の足を引っ張ったりすることもできるわけだ。

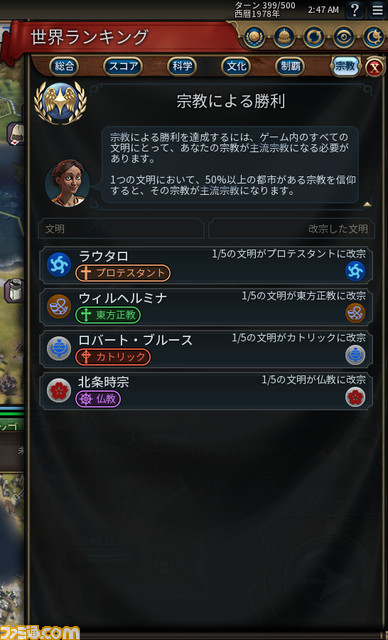

そして何より本作でおもしろいのは、勝利条件の多彩さだ。他文明を滅ぼして統一勝利を目指すのはもちろん、観光力や科学力で勝ることで一定条件を満たすと問答無用で勝利が確定したり、宗教を主導して世界を宗派統一したりと、さまざまな手段が用意されている。これらを目指し、あるいは妨害していく駆け引きは、ユニットどうしの戦闘よりもはるかにおもしろい。

『文明の興亡』の新要素を楽しむ! あれ、もう朝か……。

以上のように、多くの要素を分かりやすく、それでいてとことん深く、じっくりと楽しめるストラテジーゲームである『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』。拡張パックの『文明の興亡』では、その分かりやすさと深さがよりパワーアップしている。

以降はこの『文明の興亡』ならではの楽しさが味わえた、筆者のとある1ゲームの模様(シングルプレイヤーなので他指導者はすべてAI)を中心に、新要素の魅力をお伝えしていこう。

ゲーム開始後、まずはいつものごとく、戦士を生産して近くの蛮族の拠点を探したり、労働者を生産して都市の生産機能を拡張したりといった定石を楽しんでいた筆者。新しい都市を作ったところで、何やら“総督”というものが7名の中から設定できるよ、とナビゲーターの助言者が教えてくれた。

総督は『文明の興亡』の新要素の中でも、最序盤から終盤まで通してお世話になることになる、非常に重要な要素だ。いわば各都市に着任させるプチ指導者のようなもので、各総督は都市防衛に優れていたり、経済を回す能力に長けていたりと、まったく別の能力を有している。

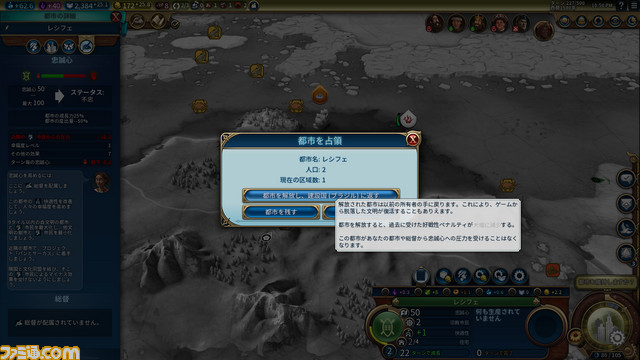

また、『文明の興亡』では各都市が独自の“忠誠心”というパラメーターを持っており、これが下がりすぎると暴動を起こされたり、離反されたりしてしまう。総督がいる都市は忠誠心が上がりやすいので、これを防ぐためにも重要な存在となるわけだ。

近くに並ぶ他文明の都市どうしは、それぞれに対する“影響力”を持っている。これが強いと相手側の都市の忠誠心を下げたり、離反したあとにこちら側の文明へと寝返らせたりする効果を持つ。総督などでブーストした影響力を用いれば、場合によっては戦わずして都市を奪えるのだ。

7名の総督の中から誰を任命するかで、その都市の機能はより特化していく。筆者はとりあえず財務官のレイナを首都に置いてみて、そのレベルアップツリーを参考に、資金を重視した発展を目指してみたが、これがばっちり噛み合った。

『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』では、もともと資金を確保するといろいろと動きやすくなるという定石がある。そうした定石を知らない初心者でも、総督を置いたらその都市をどう発展させるべきか、指針がはっきり見えることだろう。総督は強力なブースト手段であるとともに、より本作の分かりやすさを補ってくれている。

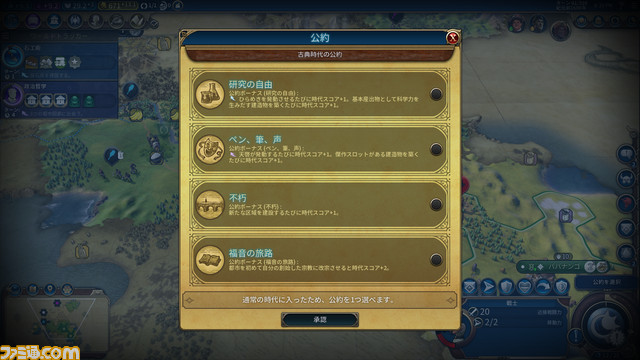

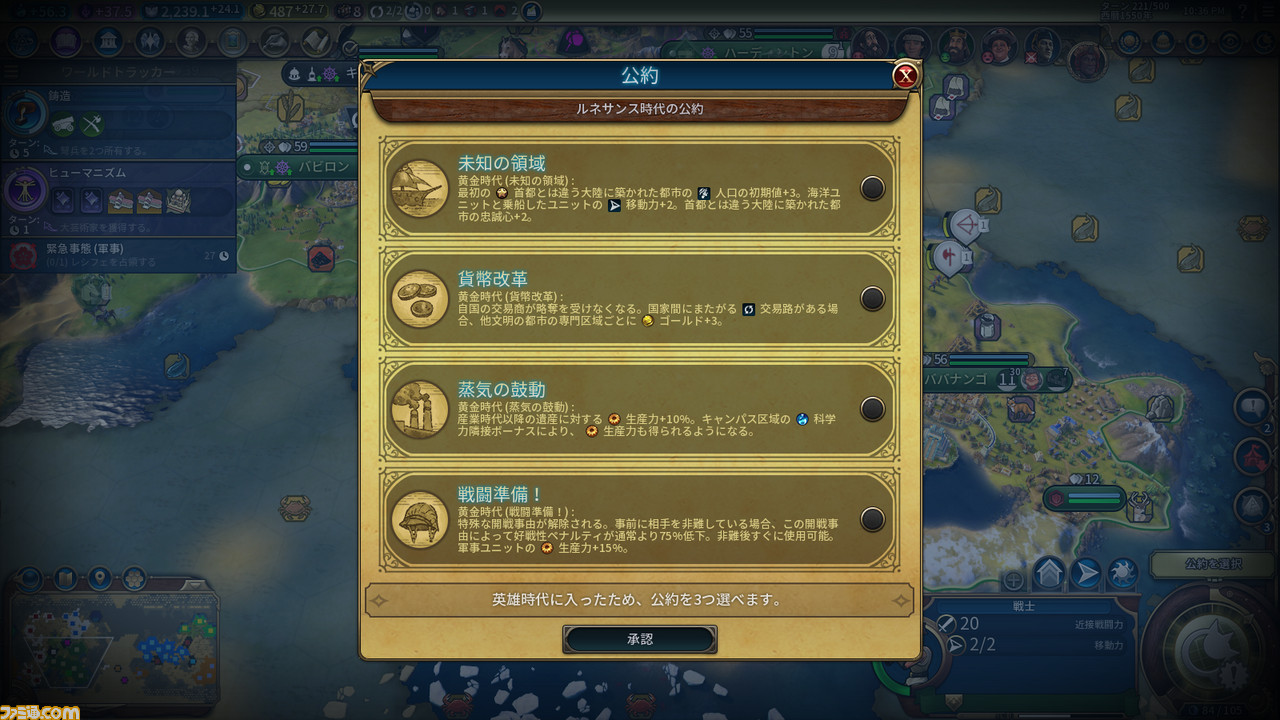

こうして総督の助けもあって、拡張パック実装前よりもだいぶ楽に序盤を進められた筆者。そしてゲーム内のターンが経過し、区切りとなる時代がつぎへと移ったところで、今度は何やら“公約”を選べ、との表示が。

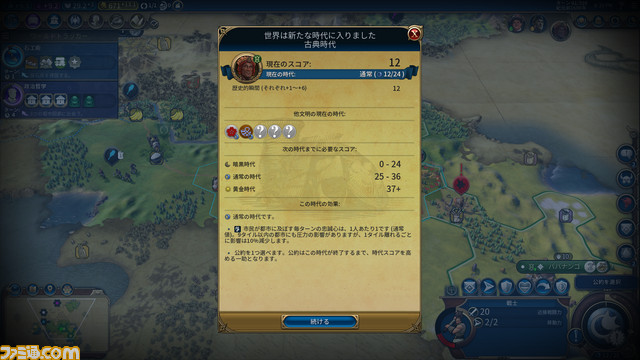

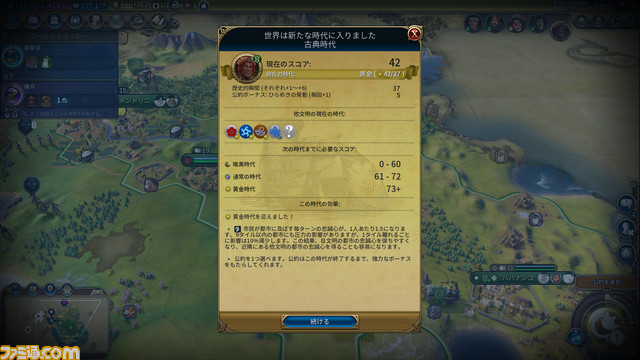

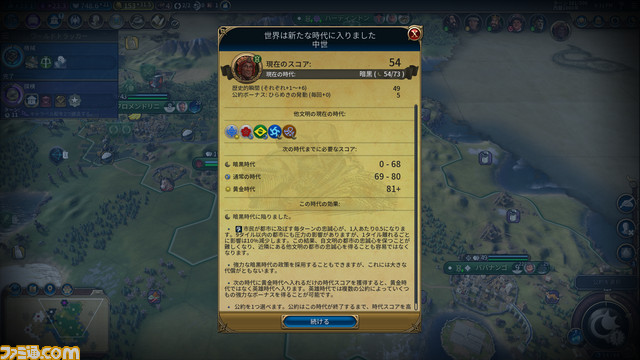

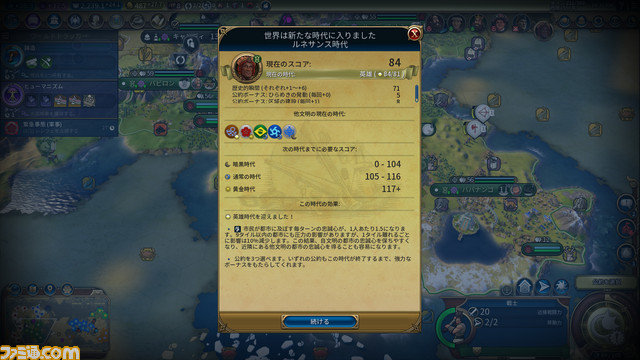

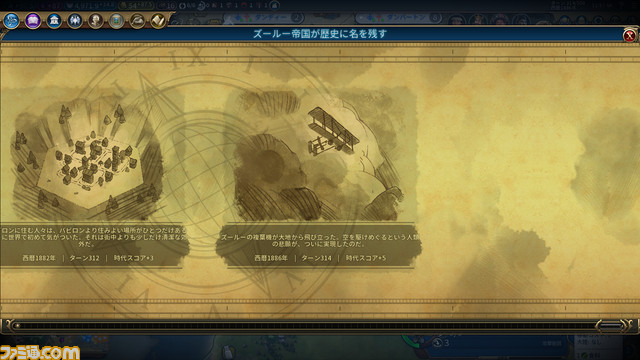

公約とは、『文明の興亡』の新要素“時代スコア”に関わるものだ。『文明の興亡』では、各時代に偉大な功績(新技術や世界的な遺産の発見など)を成し遂げることで“時代スコア”が溜まり、それがつぎの時代に移るまでに何点溜まっているかで、つぎの時代がどのような時代になるのかが決定する。

この公約も、つまりは自分の文明がどのような発展を目指すかの指針を各時代の初めに決定するようなものだ。総督と同じく、自分が目指すべきものがはっきりと示されるため、ゲームをより進行しやすくなる。

とりあえず筆者は、特定の条件を満たすと発生し、技術ツリーや社会制度ツリーにボーナス効果をもたらす“ひらめき”が序盤に多く起こることを知っていたので、公約にはひらめきが起きるごとに時代スコアが増える“研究の自由”を選択。

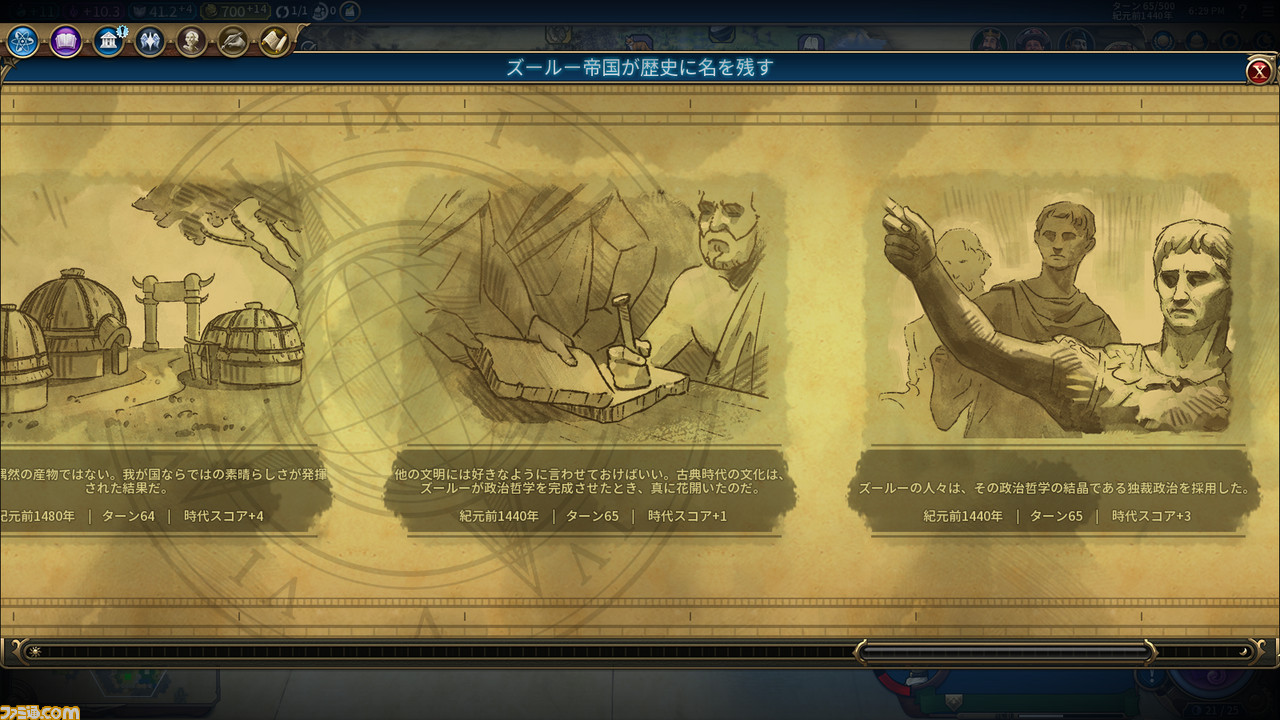

そのあとはちょっと都市を近くに置き過ぎたせいで日本の北条時宗に宣戦布告されたり(10ターン経過後に和平を申し込めるので、あわてて交渉で解決)したものの、多くのひらめきを発生させてつぎの時代へ。すると……。

時代スコアを多く稼いでいたことで、つぎの時代が“黄金時代”となった。黄金時代には、各都市の忠誠心にボーナスが得られる。公約をさっそくひとつ選び、意気揚々と時代を進めていくと……。

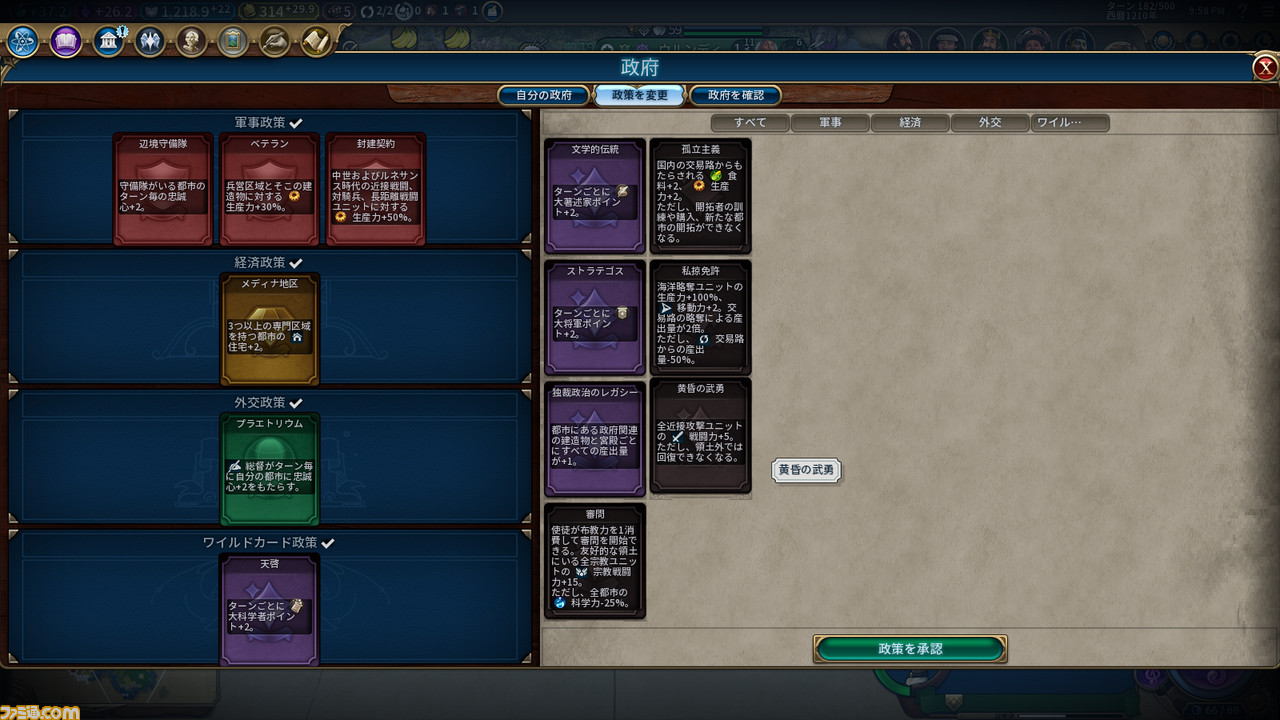

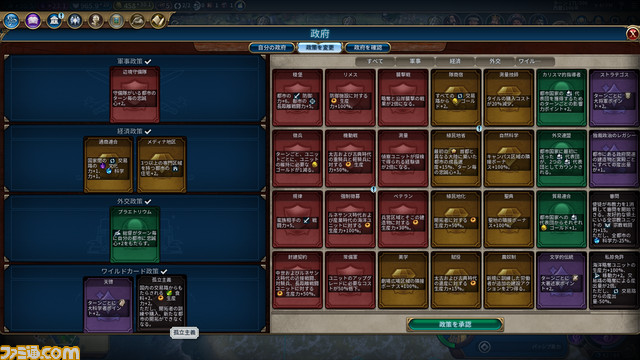

やっちまった、と思わせる暗黒時代の到来だが、忠誠心ボーナスが下がる以外に、なんと暗黒時代専用の“政策”を使えるという利点もある。政策とは、社会制度ツリーの発展で得られる“政府”のカードスロットにはめこんで効果を発揮するカードであり、暗黒時代専用の政策カードはリスキーな分、強力なものばかりだ。

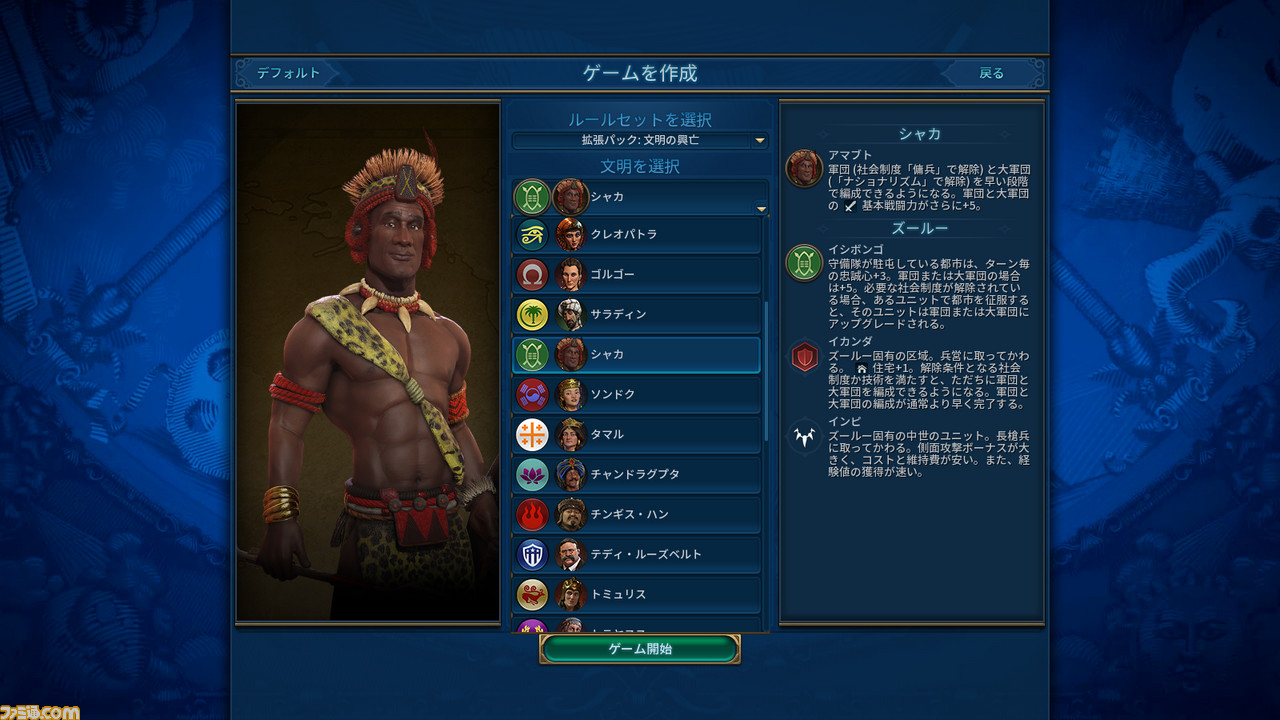

暗黒時代に突入したついでに蛮族がやたら来るわ、周りのふたりの指導者から宣戦布告されたりと、踏んだり蹴ったりな我が文明。それでも、ズールーのシャカにはユニットふたつを合体させて格段に強化する“軍団”と、3つを合体させる“大軍団”が非常に早い段階で実行できるようになる特殊能力があるため、それで何とかこの時代をしのぎきることができた。

そして、暗黒時代に負けず時代スコアもしっかり稼いで(おもに攻めてきた蛮族や他文明のユニットを撃退して稼いだのだが)迎えたルネサンス時代。すると今度は、画面が一気に明るくなり……。

そう。暗黒時代を乗り切って時代スコアを一定まで稼ぐと、つぎの時代に迎える黄金時代は“英雄時代”に変化するのだ。英雄時代には、黄金時代よりもさらに多くのボーナスを得られる。暗黒時代も、決して悪いことばかりではなかったのだ。

英雄時代の到来に、小躍りしたいくらいにテンションも上がった筆者。これはもう、軍団化したユニットで近隣都市の平定とかに乗り出してしまおうか……などと考えていたところに、急にものものしい、警告のような表示が出現して心底ビックリした。リアルになんとなく謝りそうになった。

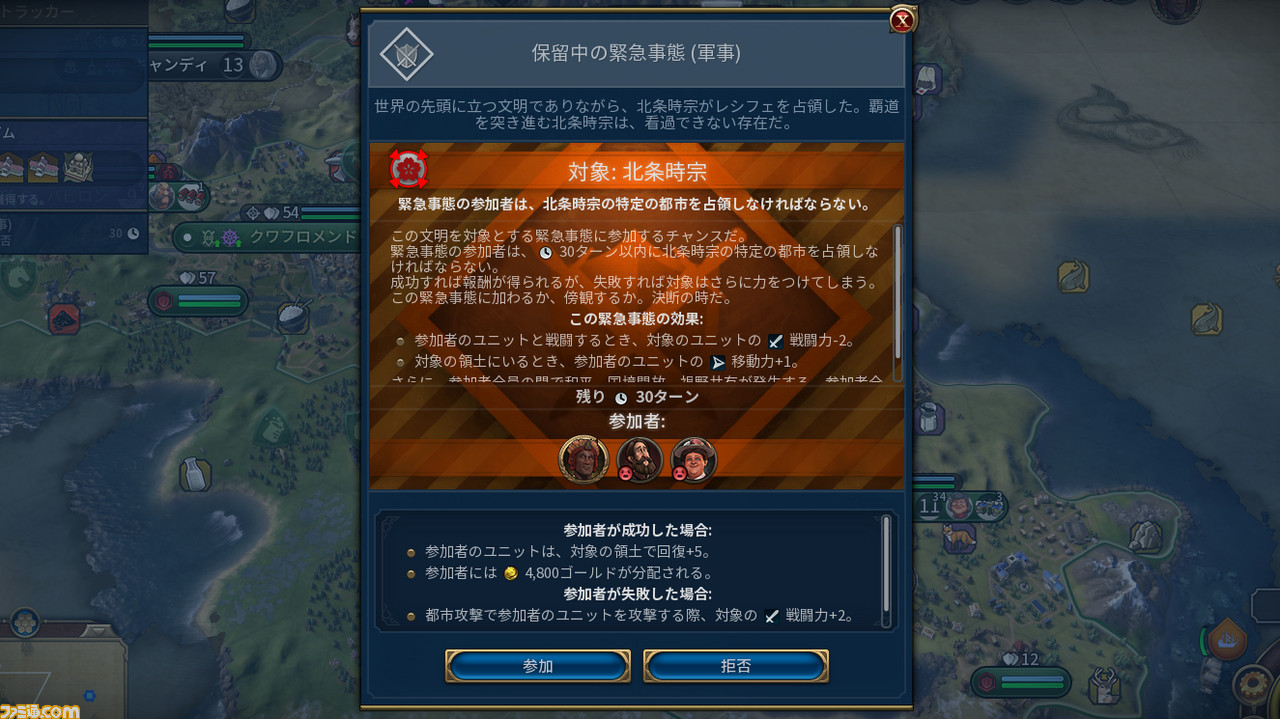

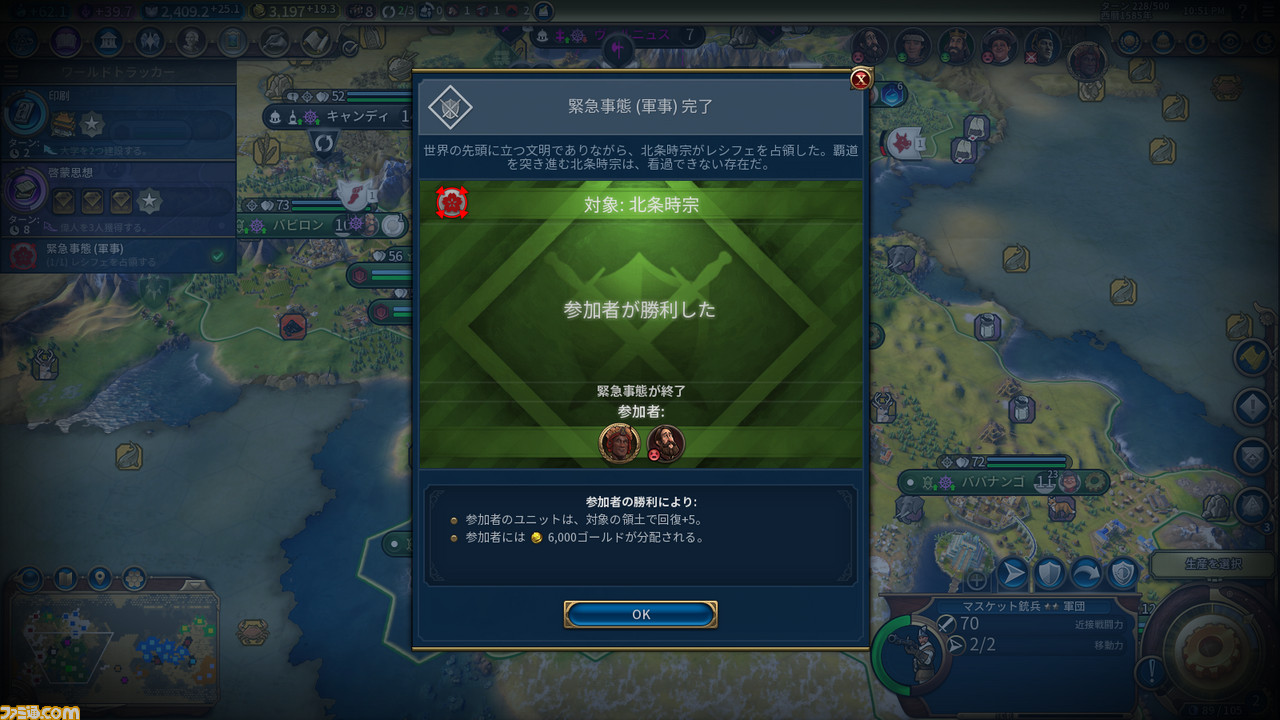

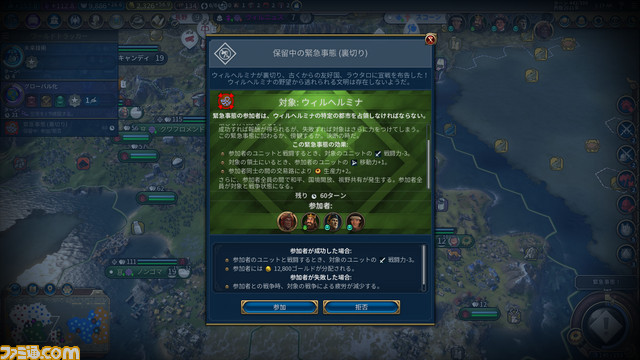

こちらも『文明の興亡』の新要素である、“緊急事態”だ。世界情勢に大きな影響を及ぼすであろう行為(非難すべき侵略行為など)を力ある指導者が行なうと、全指導者に緊急事態として知らされ、このような臨時の任務が発生する。

参加するかしないかは自由だが、参加した側の陣営が目標を達成できれば、大きなボーナスを得られる。自分で達成しなくても、参加陣営のだれかが達成してくれればいいわけだ。

とりあえず今回の場合、さっきから私のズールーにもちょっかいを出し続けてくる北条時宗が、ブラジルの都市を武力で奪ってしまったらしい。ここはお灸をすえる意味でも参加。さっそく軍団を送り込み、解決しておいた。

このように『文明の興亡』では、派手な侵略などといった行為には緊急事態というオマケがついてくるため、他指導者にケンカを売るのはかなりリスキーだ。そのときのために、我がズールーも兵力をまとめあげてはいたのだが……この北条時宗の例を見ると、ちょっと無謀にも思えてきた。

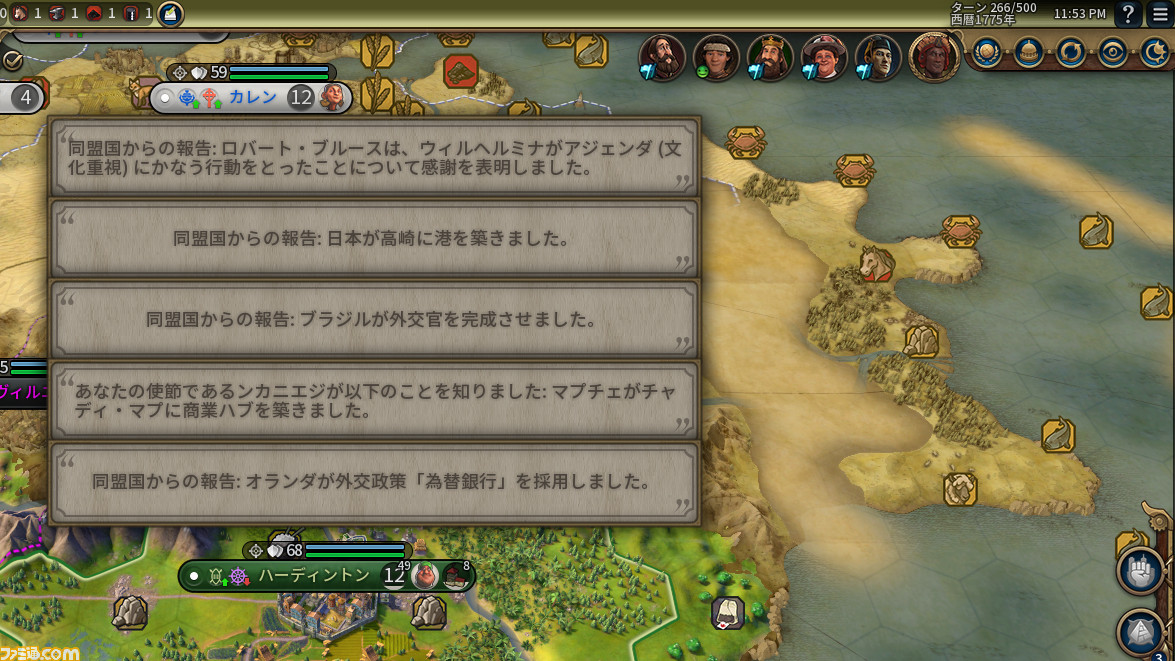

そして何よりこの緊急事態のあと、周辺の指導者たちとどんどん仲良くなることができ、“友好関係”を結ぶに至った。友好関係になれば“同盟”が締結できるため、さらに文明の科学力や文化力が潤っていく。これらに対するボーナスがないズールーのシャカでのプレイでは想像もつかないほどに、我が文明は文化的に発展しつつあった。

ここで筆者に、とある考えが浮かぶ。これ、ズールーだからとくにボーナスはないけど、征服以外の勝利条件も目指せるのでは……?

周辺のすべての指導者が友好的で、新要素のおかげで科学力もやたら高まっていた我がズールー。つまり、戦力を最低限にして維持費を節約しても、攻め込まれることはほぼない。その分のリソースを研究に回せるわけだ。しかもその最低限の戦力というのが強力な軍団や大軍団になるのがズールーなわけで、攻め込まれても簡単に撃退できる。これは……いける!

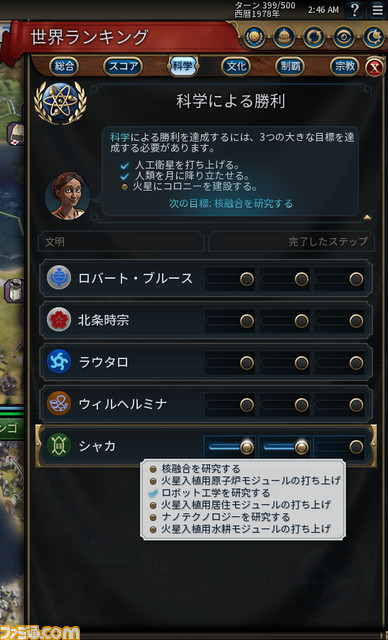

というわけで急きょ方針を変え、“科学による勝利”を目指してみることに。『文明の興亡』以前のバージョンなら、シングルプレイヤーで周囲の指導者が全員AIだとしても無謀もいいところなのだが、総督や同盟ボーナスなど、本作の新要素をしっかり活用すれば、指導者の能力にとらわれない方針も押し通せると判断したのだ。

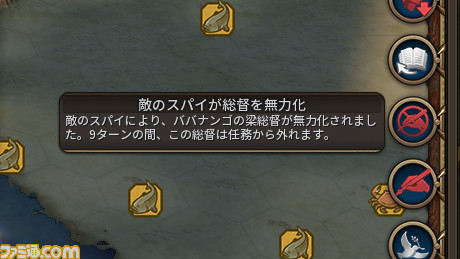

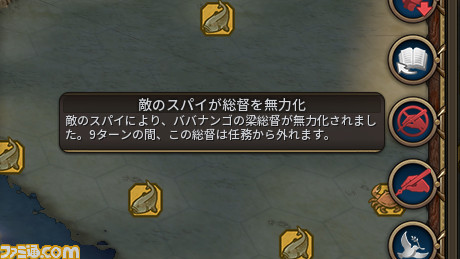

スパイによる総督の無力化などによる妨害もあったものの、この戦略は思った以上にうまくいった。以前なら諜報活動で技術を盗まれたりすることで、AIに逆転されることも多かったのが科学による勝利なのだが、それをも特化した発展と各種ブーストが上回り、西暦2000年を迎える前に我がズールーの宇宙開発技術はほぼ確立した。

最終盤になると唯一のライバルだったマプチェが海を渡って攻め込んできたものの、こちらの少数の兵力はすでに、科学力の発展ついでに最新鋭の機械化歩兵などによる大軍団へとアップグレード済み。戦闘機での空爆と合わせて数ユニットを圧倒したところで、多少色をつけた条件で和平を結んで追い払うことができた。

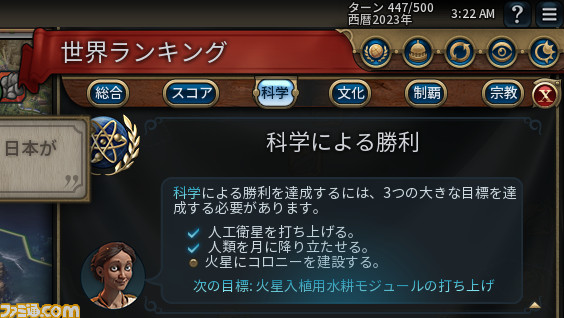

そして、448ターン目……。

ズールーのシャカが非常に使いやすい指導者で、なおかつAI相手のごり押しだったとはいえ、新要素に不慣れな状況からでも、このように臨機応変に対応できた。こんな無茶がいきなり通るくらい、『文明の興亡』で加わった新要素によるブースト効果は、プレイの幅と分かりやすさを広げてくれているのだ。

思い付きの戦略でもこうして楽しめるのはもちろん、従来のように最初の都市を置いた時点から練り上げ続ける戦略も、総督などによってより特化させることができ、勝利へと近づきやすくなっている。『文明の興亡』は以前のバージョンよりもさらに分かりやすく、そして……我々を、時間を忘れて夢中にさせてくれるのだ。

新要素どうしのシナジーが、まだまだ我々を眠らせない!

今回はズールーのシャカでのプレイの模様を紹介したが、ほかにもまだ8人もいる新指導者を使うだけでも、本作の『文明の興亡』以前とは様変わりした魅力を味わうことができる。とくに、総督や同盟などの新要素と関わる指導者は、新要素を楽しむうえでオススメだ。

また指導者だけでなく、7人の総督の個性的な能力についても注目してほしい。いままでは不可能だったような発展や勝利が、彼らによって容易になっているかも知れない。皆さん自身でも実証してみてほしい!

正直なところ、筆者は2月頭から『文明の興亡』をプレイしてきてはいるが、まだまだその可能性は一握りですら見つけられていない気がする。これまでのように今後のさらなるアップデートなどもあれば、さらに遊びの幅が広がることだろう。遊びつくすまでに何回朝日を見ることになるかと、いまから嬉しいやら恐ろしいやらである。

新要素によってゲームスピードやプレイのしやすさ、さらにこれまでにないほどの深みをも得た、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI 文明の興亡』。一度プレイを始めたら、もう少し、あと10ターンくらい、あとこの生産が終わったら……と、延々と続けてしまうことになる魅力を、改めてここに保証したい。