2013年に1回目が実施されて以降、日本のインディーゲームシーンを牽引するイベントとしてすっかりおなじみとなったBitSummit。その6回目となるBitSummit Volume 6が、2018年5月12日、13日に京都市勧業館みやこめっせにて開催される。毎回新たな取り組みが楽しいBitSummitだが、今年はどのような趣向が凝らされるのか……。同イベントにかける想いを、主催団体である日本インディペンデント・ゲーム協会(JIGA)のキーパーソンたちに直撃した。

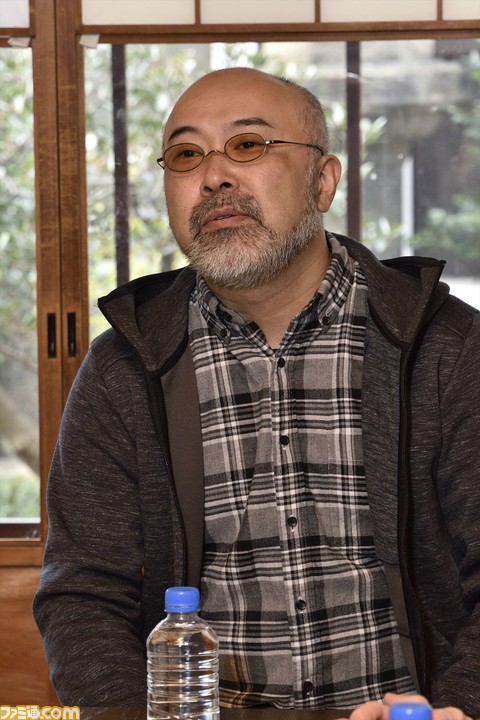

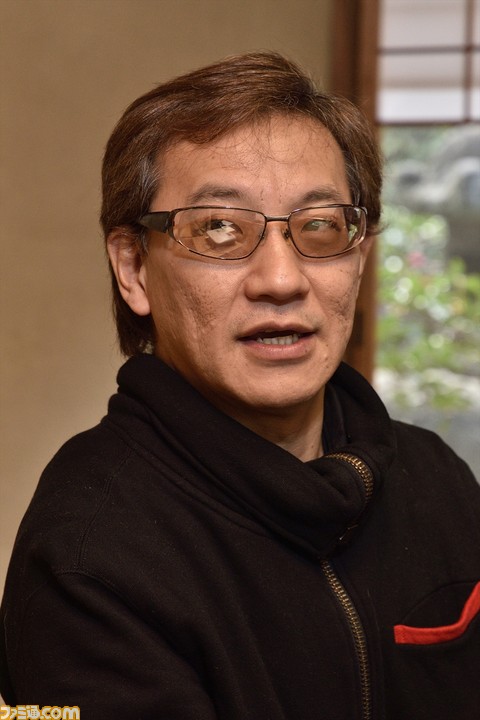

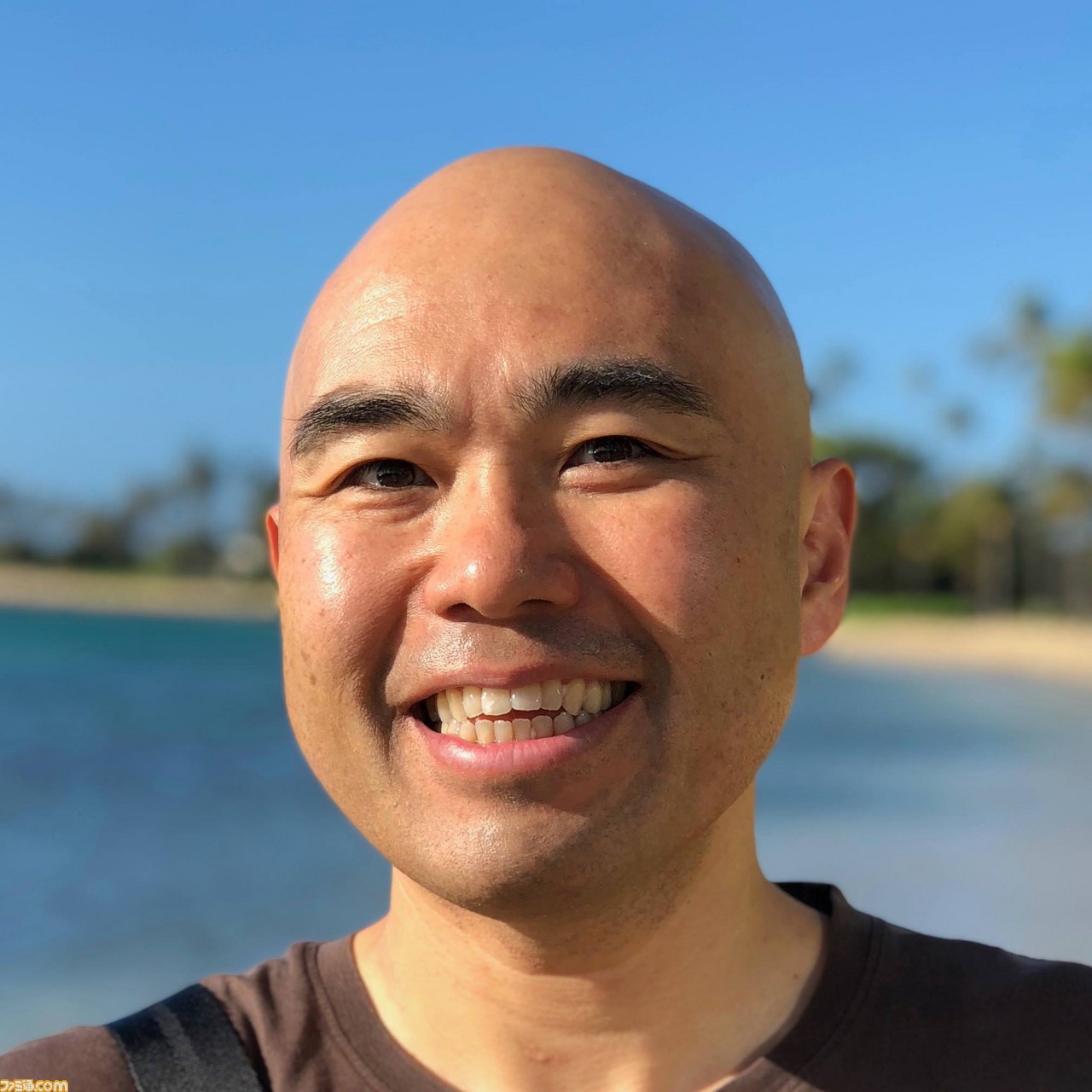

右から

ベン・ジャッド氏(文中はベン)

デジタルデベロップメントマネジメント

エクスクルーシブ ヴァイス プレジデント、アジア

小清水史氏(文中は小清水)

ピグミースタジオ 代表取締役

富永彰一氏(文中は富永)

キュー・ゲームス クリエイティブプロデューサー

村上雅彦氏(文中は村上)

スケルトンクルースタジオ 代表取締役

吉田隆司氏(文中は吉田)

802メディアワークス チーフプロデューサー

集大成的な気持ちで臨んだA 5th of BitSummit

――まずは、A 5th of BitSummitを振り返ってのご感想をお願いします。

富永 5回目ということで、集大成的な気持ちで臨んだのですが、大盛況だったと思っています。大きな手応えを感じました。もちろん、課題も多く見つかりましたが……。

小清水 集大成と言ったら、通常だとこれまでのいいところを集めて守りに入るような印象があるのですが、逆にけっこう攻めたという印象があります。

村上 僕も大きな手応えを感じました。自分がBitSummitの運営に関わることになって、今回が3回目となるのですが、最初のころはとにかく勝手がわからずに手探り状態だったことを思うと相当小慣れてきたかなと。ただ、A 5th of BitSummitに関しては、BitSummit 4thでやったことにしっかり取り組んだという印象が個人的にはあって、新しいことができたかというと、そういう印象でもなかったというのが正直なところです。

――なかなか、求めるところが高いですね。

ベン 私自身は新しいチャレンジにもいろいろと取り組んで、モチベーションは上がりました。私はエージェントとして、E3やPAXなどいろいろなイベントに参加させていただいていますけれども、「そういうイベントにあって、BitSummitにないものは何か?」と考えて、新しいことにチャレンジしようと思っていました。ただ、ちょっとやり過ぎてしまったところもあります。体力がもたないと意味がないので、そのへんは今後バランスを取って取り組んでいきたいですね。

――どんなところをやり過ぎたのですか?

ベン A 5th of BitSummitではゲームのトーナメント大会を企画したのですが、いざ実施してみるとルールの設定や参加者の募集なども含めて、あれもやらないといけない、これもやらないといけないということがとにかく多かったんですね。私は司会も担当していたので、とにかくてんやわんやで。

富永 通常なら、あのゲームトーナメントだけでイベントができるくらいですよね。

村上 やると決まったのも、けっこうギリギリのタイミングでしたからねえ。準備期間もすごく短かったので、すごいたいへんだったと思います。

――通常だったら、スケジュールが足りないから止めようというようなところも、果敢にトライするところが、BitSummitならでは……と言えるかもしれませんね。

村上 たしかに、やったほうがいいということはみんな同意でした。ただ、蓋を開けてみるとやるべきことが多かったという。

――A 5th of BitSummitでは、海外メディアに来てもらいたいとの判断から5月開催にしましたね。そのへんはいかがですか?

小清水 「来やすくなった」とは、皆さんおっしゃっていましたね。

村上 5月開催に関しては、ポジティブな意見が多かったです。実際のところ海外メディアの取材がすごく増えたかというと、お呼びするまでに時間がかかったこともあり、明確に増えたとは言えないのですが、「来年も同じ時期に開催するんだったら来やすい」というご意見はいただきました。

――海外への発信力強化が、A 5th of BitSummitのテーマのひとつだったとすると、ある程度の成果はあがったと?

ベン 私はエージェントとして、海外のインディー系パブリッシャーさんといろいろなつながりがあるのですが、「BitSummitはいつ開催されるのですか?」と聞かれることは多くなりましたね。そのへんはBitSummitがだんだんと、「自分のところの商品を見せる」「サポートしているインディーとつながりを作るには最適のイベント」だと認識されるようになってきたようです。そういった意味合いでは、成功していると思います。

――出展料を募ったのもA 5th of BitSummit からでしたね。

小清水 出展料を負担していただくことに関しては、実際のところ僕らもなんだか怖かった部分はあります。それまではいただいていなかったので。それがいざ蓋を開けてみると、それでどうこう言われることはなくて、皆さんとても好意的でした。

富永 Indie MEGABOOTHのケリーさんからも、「BitSummitはちゃんとしたイベントなので、自信を持ってやったほうがいい」ということでやってみたのですが、何の抵抗もなく受け入れてもらえたので、出展者様にもBitSummitというイベントがしっかりと認知されているのかな……ということは実感しました。

小清水 BitSummitはスポンサーさんに支えられている一面は大いにあるのですが、“自分たちで少しでも自立できるようにしていかないといけない”という気持ちでやっていかなければいけないなとは、改めて実感しています。

ベン それはすごくいいことだと思います。インディーはとくに、“お互いを助け合う”ところがありますよね。大きなパブリッシャーや開発スタジオと違って、あまりリソースやお金がないので、ほかのインディースタジオに相談して、肩を持ち合うところがある。スポンサー頼りではなくて、お互いに助け合おうという気持ちにもつながるのではないでしょうか。

先に進むきっかけとしてのBitSummitであってほしい

――で、BitSummit Volume 6を開催することを発表したわけですが、開催はスムーズに決定したのですか?

村上 A 5th of BitSummitが終わった時点で、僕自身は、「来年もやりたい!」と思っていました。イベントが始まるまでは準備などですごく苦労しますけど、いざ始まるとすごく楽しいんですよね。やる直前までは「つぎはやめようかな」と思うんですけども、当日参加してくださったデベロッパーさんや来場者の皆さんとしゃべっていると、「これはめちゃくちゃいいことをやっているな。やってよかったな」となる。

富永 すぐに会場の予約を取ろうということになったね。

村上 前回のイベントが終わった時点で、すぐに場所を予約するくらい僕は前のめりだったのですが、みんなはそうではなかったようで……(苦笑)。

小清水 当初は、「5回を終えてつぎはどこに向かうのか?」という明確な目標が見えない状態ではありましたからね。運営に疲弊していたスタッフもいたし……。

富永 A 5th of BitSummitを終えて思った課題のひとつとして、さっきも少し話題に持ち上がった運営がたいへんだったということがありました。手前味噌的な作りかたは相変わらずだったんですね。僕自身も会期中はずっと走り回っていて、出展タイトルをしっかりと見たり、開発者さんとお話をすることがなかなかできなかった。

――イベントが大きくなるに従って、負担は増えそうですね。

富永 一方で、BitSummitの期間中に、ちょっとショックだったこともあったんです。出展者さんから、「ようやくBitSummitに出られました。これから僕はどうしたらいいんでしょう?」といったことを聞かれたんですよ。

――ん!?

富永 僕もそれを聞いて、「え!?」と思ってしまったんです。僕ら自身は、「自分たちの作ったおもしろいものを皆さんに知ってほしい」との思いからBitSummitを始めたのですが、その人の話を聞くと、BitSummitへの出展が、その人の目標のトップになってしまっている気がして。

村上 もちろん、みんなではないと思うんですけどね。

富永 それって、果たしていいのだろうかと。イベントに出展することで、楽しいことに参加できているという点では満足できているかもしれないけれど、そこから先も作品作りを続けていかなければいけないという、“クリエイターとしての覚悟”みたいなものがどこまであるのか、ということも考えさせられてしまって。

村上 とはいえ、彼らがそう思ってしまうのも、いまの開発環境を考えると無理のないところもあって、BitSummitがイベント的に“出展の先”をあまり提案できていなかったのかも、との想いもありました。イベントにタイトルを出展して終わりではなくて、イベントに出展することで何かつぎにつながることを提案していきたいと思ったんです。

富永 むしろ、BitSummitへの出展は先に進むきっかけになるべきだという。そもそも僕ら自身が、なんとかしてつぎへのチャンスを掴むためにBitSummitを起こしたいう経緯もあるので、出展者さんにもそのチャンスがあってほしい。

村上 押し付けるわけではなくて、そういう環境を作りたいと思ったんですね。

――そこを導いてあげると?

村上 僕らも、いっしょに出展している彼らから、いろいろなものを得ているという思いもあります。“ゲームを売る”ということと“イベントに出展する”ということを別々に考えている人が多いのかなと。せっかくメディアを含めていろいろな人が集まってくださる機会のある場所なので、そこからチャンスを作っていっていただくといいのかなと。

富永 ちょっとドライな言いかたをすると、僕らもボランティアでBitSummitをやっているわけではないんです。僕ら自身がつぎのチャンスを掴むためにやっているので、出展している人たちもそういう心構えでいてほしい。逆にそうなっていないということは、僕ら自身の姿勢がどうなんだろう……と問われるという。

――ちょっと話を整理させていただきますと、A 5th of BitSummitが終わったあとは、いろいろな課題などがあり、次回の開催に向けてなかなかギアが入らなかったということですね?

村上 もともと僕はギアが入っていましたけれども(笑)。

富永 さらに言えば、さきほどの運営ということでいうと、JIGAのコアメンバーも入れ替わりがありまして、コアメンバーとしてはフットワークが軽くなったのですが、イベントの運営としては負担が増えることが想定されたんです。

――どのように変わったのですか?

村上 僕がヴィテイを退社して自分の会社を設立したことで、ヴィティにBitSummit担当がいなくなり、JIGAから外れることになりました。それと、17-BITさんとオーツーさんが、ゲーム開発に注力したいとの理由から、JIGAのコアメンバーから外れています。BitSummitを応援する気持ちに変わりはありませんが、「あまり貢献できていないので……」とのことで、立場を整理することになったんです。

小清水 その代わりに、村上さんのところのスケルトンクルースタジオが加わります。けっしてこれはネガティブな話ではなくて、“実行委員会”としての役割と責任を明確にしようということです。

富永 そんなときに、とあるきっかけでFM802の吉田さんと知り合う機会があったんです。で、吉田さんとお話をさせていただいたところ、BitSummitが先に進むための大きな可能性を感じたんです。

吉田 FM802は関西圏で展開している音楽専門のラジオ放送局なのですが、音楽の放送だけでなく、開局以降ステーションプロモーションを目的として、数々のイベントも手掛けてきたんですね。そんな中で、イベントに対するノウハウがいつの間にか身についていって、無名のミュージシャンを世に出してあげるようなサポート体制が整ってきました。そんな折、スケルトンクルースタジオのディレクターである石川さんとアートのイベントでごいっしょする機会があったんです。そんなときにJIGAの皆さんからアツい想いを直接伺う機会があって、大いに共感するところがあり、お手伝いさせていただきたいなと。

村上 BitSummitの今後について悩んでいたときに、お手伝いで参加していた大阪のアートイベントで、FM802の吉田さんと知り合う機会があったんですよ。FM802はアートイベントの運営を非常に上手にされていたので、最初はお話を聞かせていただきたいとご相談に伺ったのです。吉田さんとお話をするうちに、BitSummitをお手伝いしていただけるかもしれないという可能性を感じてきまして。当初は、こういう形でごいっしょできるとは想像もしていなかったですね。

小清水 インディーゲームのイベントを展開してきた僕らと、音楽業界に強いノウハウを持つFM802が融合したらどうなるのか……というのは、正直わからないです。わからないですが、FM802さんにはラジオという発信力のあるメディアがありますし、いろいろな方向に広がっていく可能性がある。その可能性にかけている部分はありますね。さきほどの課題として挙がった、「作ったゲームをけっきょくどうするの?」というところの突破口を、今回の座組で作れたらと思うんです。

――出展者に“つぎにつながる何か”も提案できるということですね?

村上 ええとですね、「目標を見つけてあげたい」という大層なことを言っていますが、実際のところはたぶん僕たちがそこまでできることはあまりないと思うんです。「ここで終わりじゃない」という提案くらいしかできない。僕たちがいちいち近くに付いていて、「ここがチャンスだから」というアドバイスは絶対にできないですよね。でも、「何かが起きるかもしれない」「BitSummitが終わりではない」という可能性は提案できるのかなと。

富永 BitSummitを通して、いろいろな方とお話ができるようになったのですが、ゲーム業界以外の方からよく聞くのが、「うちもゲームを作りたい」ということです。つまり、僕ら開発者がもっと提供できる場があるんじゃないかなということです。これからARやIOT(Internet of Things)の時代になると、もっともっといろいろな生活の場で、ゲーム的セオリーが実現できるでしょうし、そもそもゲームの遊びかた自体変わるかもしれない。もっともっと自分たちが活躍できる場があるんです。そのメッセージと、コネクション作りのチャレンジが、今回のBitSummitなのかなと。

――未来を見据えて……ということですね。

富永 これは蛇足になってしまいますが、ビョークがVRのプロモーションビデオを作ったんですね。彼女はライブにも熱心に取り組んでいるのですが、“VRで体験するパフォーマンス”という試みをやっていて、それって、ライブとアルバムのあいだの新しいメディアですよね。彼女自身、「自分の見せかたのひとつになりそう」といった趣旨の発言をしています。それって、僕たちの未来にも活かせれるんじゃないかなと感じています。

――吉田さん的にも、BitSummitには可能性を感じますか?

吉田 そうですね。音楽とゲームは非常に親和性が高い部分があって、いろいろとノウハウをご提供できる部分も多いのかなと。まあ、ミュージシャンもゲーム好きが多いですからね。ゲーム関連で言うと、ゲストミュージシャンとうちのDJのサッカーゲームでの対戦の模様を、公共の電波に乗せて放送したりしました。ラジオだから当然試合自体は見えないのですが、意外と受けがよかったです(笑)。

富永 吉田さんも、相当馬鹿なことをしているらしいですよ(笑)。いまはライブではダイブするパフォーマンスは禁止なのですが、「ダイブが追体験できるVRができませんか?」と聞かれたりしました(笑)。

吉田 ダイブをやりたい人はやりたい。だったらどうしようかなというときに、VRのヘッドセットをかぶって、体操の時間で使ったマットを引いてダイビングすれば、誰も怪我しないかなと(笑)。

――BitSummitでも馬鹿なことを?

吉田 アイデアって、「これをしたい」ということで臨んでいくよりは、いっしょにやらせてもらったなかで、突然パッとでてくるものではありますね。

BitSummit Volume 6のテーマは“オーギュメンテッドインディー(拡張するインディー)”

――FM802が運営に参加されることで、明確な方向性が見えてきたということですね?

小清水 そうですね。今回、“さらなるチャレンジを”との思いを込めて、テーマを作ったんですよ。

富永 テーマとして決めてくれと言われまして、僕は、“オーギュメンテッドインディー(拡張するインディー)”にしたんですよ。いまの時代は、AR(拡張現実)やAI(人工知能)などが入ってきて、ゲームの定義が広がってきています。“どのように遊びに取り入れるか”というチャレンジをしていかないといけない。それだけインディーも拡張する必要があるわけです。

小清水 これはよく理事長とも話すのですが、昨今、どこからどこまでがゲームなのかがわからなくなってきているのですが、ゲームクリエイターにとっては、これこそ才能を活かすフィールドが広がっているチャンスだと思うんですね。“ゲームを作る”をいろいろな領域に活かしチャレンジしていける、そういった意味で独自性の高いインディーゲームは、垣根を越えてどんどん拡張していけるのではという期待を込めました。

――出展タイトルも拡張する?

小清水 出展タイトルに関していえば、もちろんこれまで通りオリジナリティー溢れるゲームがたくさん集まることを楽しみにしているのですが、おもしろいんだけど、どのプラットフォームに展開するのか検討もつかないような実験的なゲームにも期待しています。そういえば、昨年なんかも、光ファイバーを使ったプロダクトも出展されていましたね。

富永 いままでのゲームのマーケットからすると、ビジネスにはならないかもしれないけれど、違う角度から見たら、もしかしたらマッチするかもしれない。そういう領域をどんどん広げていきたいですね。

小清水 そうなんですよね。あと、ゲームの定義に固執して出展を遠慮されていた、いわゆるゲームのフィールドではないクリエイターたちが、とんでもないものをゲーム界に持ってきてくれるとすごく嬉しいですね。そういった点で今回は、“チャレンジエリア”はあってもいいんじゃないかなと、僕は思ってまして。

富永 異業種の人に注目してほしいというのはあります。

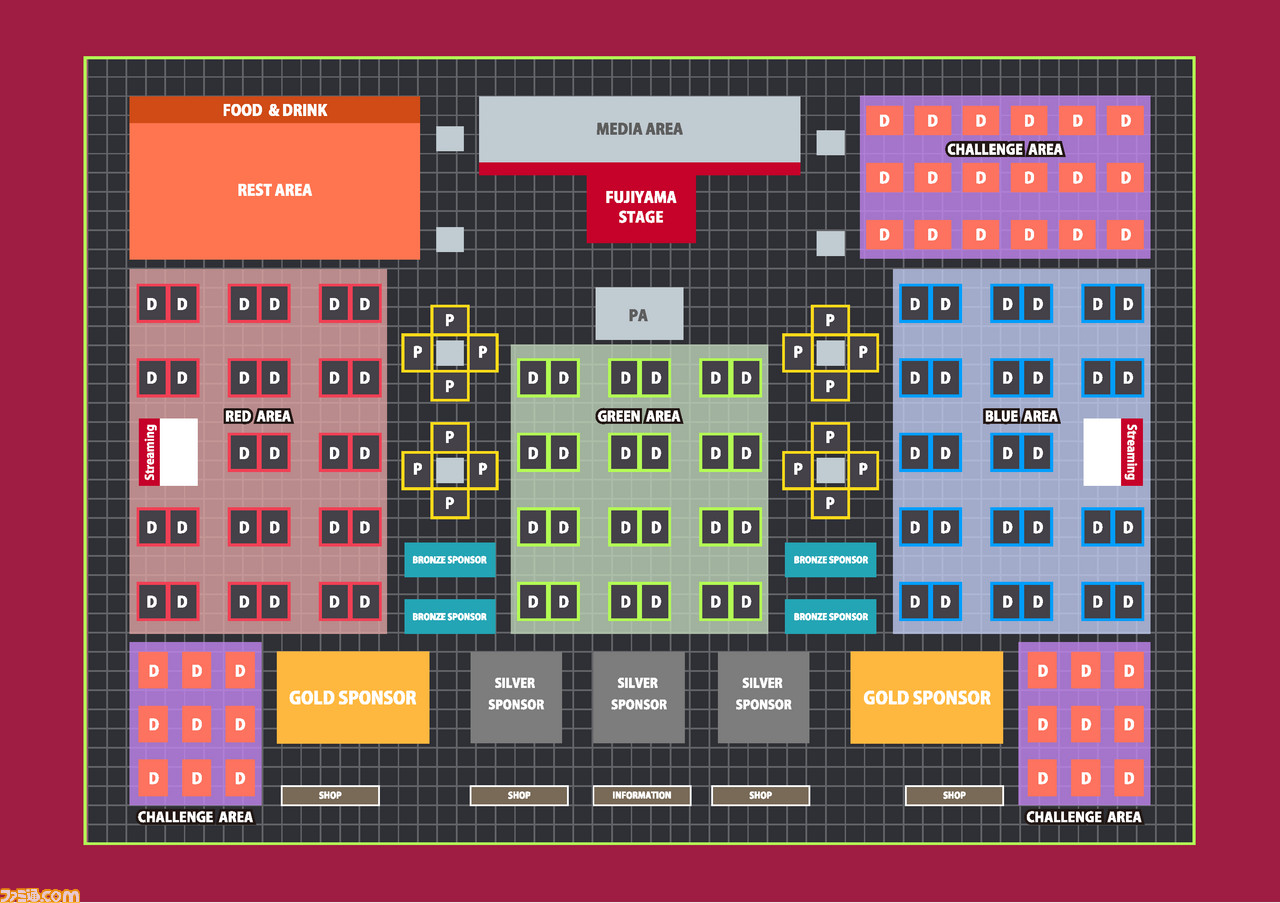

小清水 で、恒例の…当日のインタビューで会場のレイアウト案をみんなにお見せするという……とにかく、またまた作ってきました。

――またですか!

(注:小清水氏はBitSummit2015の発表時のインタビューより毎年、会場のレイアウトプランをサプライズ発表し、JIGAのメンバーから顰蹙もとい、驚かれた経験を持つ。アイデアマンかつ人を驚かせるのが好きな、サービス精神溢れる方なのである)

小清水 今回、そのような趣旨で、“チャレンジエリア”をイメージしてみました。

村上 チャレンジエリア広いですね……。実際のところ、AIとかロボットなどもあってもいいのかなとは思っています。でも、これで確定かどうかはわからないですからね!

――“チャレンジエリア”がさすがに大き過ぎる気がしますね。3箇所ありますが、3つにわける必要あります?

村上 そうだし、そもそもゲームを作っている人を応援するイベントなので、本末転倒にならないようにはしたいですね。

小清水 このレイアウトにはもうひとつポイントがあって……。会場の左右にストリーミングブースを設けているんですよ。メインステージとは別に。ある程度の人が集まれるスペースになっていて、ここでデベロッパーさんがゲームのアピールをしてもらえるという。

村上 フェスだな。メインステージがあって、小さいステージがあるという。

――プロの方のご意見はどうですか?

吉田 えと……。

ベン いずれにせよ、これからじっくり考えたうえで、正式決定します! 確定していないことを深く話しても記事にはならないでしょうし。

――まあ、このくだりは全カットになるような気がします……。

小清水 (笑)。

開発者には、「自分たちで何かを持って帰る」という気持ちで臨んでほしい

――ところで、今回も出展料は?

富永 いただきます。ちょっと情報を整理させていただくと、エントリーは1月22日(月)までで、出展料金は30000円となります。で、今回エントリー料金もいただくことにしています。海外のイベントだと、エントリー料金というのは当たり前なんですよ。エントリーを受け付けて処理をするのにもそれなりの費用が必要なので。そこは協力してくださいというのが、趣旨です。

村上 大学の受験料といっしょですね。

――やる気を問われるということもあるかもしれませんね。

富永 もちろんそうです。エントリー料金に関しては、じつは前回もどうしようかという話はしていたんです。前回はステップ・バイ・ステップということで、出展料のみにしたのですが、今回はステップを踏んだということですね。ちなみに金額は2500円になります。

ベン 海外のイベントだと、4000円~5000円が基本ラインなので、リーズナブルな設定だと思います。そもそもエントリーのジャッジに関しては、たくさんのタイトルを見て、タイトルの選択を誰かがやらないといけないわけです。それはお金がかかることですし、エントリーすることの重みも感じてほしい。真剣に申請して、そのうえで選ばれたら出展できるという形です。まあ、業界のスタンダードではあります。

――出展料も前回は20000円だったかと思いますが、少しアップしていますね。

小清水 前回は初めて出展料をいただくということで、想定したいちばん低い金額を実験的に設定したのですが、冒頭でもお話しました通り、このイベントは僕らでがんばって続けていかなければならないという強い気持ちがありますので、Indie MEGABOOTHをはじめ、海外のインディーゲームイベントに精通している方々からたくさんの意見をもらい、つぎのステップに踏み出すことにしました。“みんなのイベント”としてできるだけ自立していかなきゃという“覚悟”として。

富永 海外のイベントのセオリーで言うと、開催に必要な費用や会場費の合計を、トータルの出展者数で割って出展料を決めるらしいです。それで何とか赤字にならないように最低ラインを賄おうというのが、ふつうのイベントビジネスの考えかたなのですが、それからすると、前回の20000円も今回の30000円も、ぜんぜんそのレベルには達していないです。ただ、少しずつ海外のイベントに近づけたいというところもあって、今回ちょっとだけ金額を上げさせてほしいというのが正直なところです。

村上 正直インディークリエイターにとっては、けっこうな負担になるかとも思います。ただ、BitSummitに出展して、自分たちで何かを持って帰るという気持ちで来ていただきたいです。ちゃんとお金を払っていただいて、真剣な気持ちで来てほしいというのはあります。

ベン 私は、今回のBitSummitでは、できるだけバランスを取りたいと思っています。海外のイベントの考えかたに照らしたら、BitSummitの出展料は10万~20万円以上かかっても不思議じゃないです。ただ、BitSummitはありがたいことにスポンサー様がいたり、インディー系のパブリッシャーが助けてくださるから、ふつうのイベントよりは安く出展できる。とはいえ、助け合うということは大事なので、スポンサー様やパブリッシャー様のサポートをいただきつつ、ある程度出展料をいただくことで、より充実したイベントにできますよと。そのバランス感覚を目指したいです。まあ、個人的には前回働き過ぎたので、そのバランスも取りたいです(笑)。

――(笑)。

ベン 日本の方は謙虚な国民性がありますが、外国人としてはっきりと言わせていただきますが、BitSummitには絶対的に価値があります。そういう意味では、価値の対価はしっかりといただくべきだというのが健全だと思います。

吉田 まさにそう感じます。今回金額を上げたことによって、参加するほうも意識がより高くなるでしょうし、スタッフサイドも、これだけいただいている以上は、出展料以上のことをしようという使命感にかられるので、それがいい意味で責任感につながっていく。お互い高い意識で臨めると思います。

富永 僕らも全然わかっていなかったのですが、どうやら2回目を開催できるイベントってそうそうないらしいです。

吉田 みんな1回目でだいだい心が折れてしまって、ぽしゃってしまいます。5年続けておられるということは、もうひとつのブランドです。

――ひとつのブランドというのは、すばらしいですね。そろそろお時間のようですので、最後に皆さんにBitSummit Volume 6に向けての抱負を。

村上 では僕から。これは、僕のここ数年のテーマでもあるのですが、日本の開発者を盛り上げるためにも、韓国や台湾、中国といった同じような立場でがんばっているアジアのクリエイターやインディーゲームのイベントにも働きかけていきたいです。アジアのクリエイターは、本当にアツい気持ちを持っているんですよ。日本のクリエイターには、「同じような仲間がいるんだ」ということを、ぜひ知ってほしい。“拡張”というテーマでいうと、マインドの拡張ですね。ネットワークとコミュニティーの拡張をしていきたいです。

ベン 私はいくつか個人的な課題があります。まずは、新しいユーザー層として、実況プレイヤー、英語でいうところの“スピードランナー”は巻き込んでいきたいです。海外絡みで言うと、海外のインディー系パブリッシャーには、より積極的にアプローチしていくつもりでいます。あとは、重要なのはプロモーション。数ヵ月前に日本にゲーム学校で講演する機会があったのですが、興味半分で「BitSummitを知っていますか?」という質問をしたところ、知っていたのは各クラス20~30人中で、2~3人でした。もっともっと認知度を上げないといけないんですね。やはりより多くの媒体でのアピールが必要なので、そういった意味ではより幅広い層に訴求できるFM802さんには大いに期待しています。ことにBitSummitは家族でお越しになりますので、一般の方にもアピールできる。そのへんは今回挑戦し甲斐のあるチャレンジだと思っています。

吉田 私たちとしては、BitSummitの裾野を広げる広報活動にも力を入れたいですし、肝心の運営では、裏方として皆さんの負担を軽減して、皆さんが本業であるコンテンツの充実に力を注いでいただけるような環境を作りたいです。

――実際のところ、FM802さんが運営に入ることで、JIGAのスタッフの負担は減るのかしら。

小清水 減らなかったりして……(笑)。

村上 時間に余裕ができたらできたで、今度は余計なことをやり始めてしまいますからね(笑)。

小清水 “拡張するインディー”というテーマで言うと、ゲームの枠を飛び越えたようなコンテンツがこのイベントから世界へ向けて、たくさん飛び出してくれるといいですね。また、異業種の方にも注目していただけるような仕掛けを考えたいです。

富永 “ライブ感が大事”というのは、最初にBitSummitを立ち上げたときからミルキー(ジェームス・ミルキー氏。BitSummitの発起人)と話していたことでした。ただ、ここ数年はライブ特有の何が起こるか分からないドキドキ感が薄れていたように思います。今回、偶然にもFM802さんとごいっしょできることになったので、いろいろと楽しいことができるのかなと、いまからワクワクしています。

BitSummit発起人とIndie MEGABOOTHアジア代表が抱負を語る

インタビュー後に、BitSummit発起人のジェームス・ミルキー氏と、Indie MEGABOOTHアジア代表のジョン・デイビス氏に、テレビ電話でコメントをいただいた。以下に、ご紹介しよう。

BitSummit発起人 ジェームス・ミルキー氏

BitSummitも節目となる5回を終えて、「つぎも継続できるのか?」という、緊張感から解放されたような感覚があります。5回もやれたのだから、つぎもできるという自信が持てました。6回目は初心に帰ったつもりで、1回目からやりたかった、音楽に力を入れたいです。今回“Volume 6”と名付けたのは、そのフィーリングを意識してのことです。最近のBitSummitは、少しライブ感が薄れていたように思うので、6では、グルーヴ感が味わえるような、エネルギーに満ちたイベントを目指します。

Indie MEGABOOTH アジア代表 ジョン・デイビス氏

Indie MEGABOOTHが2018年のBitSummitにパートナーとして参加できることを光栄に思います。海外でもBitSummitの知名度は上がっており、「参加したい」という声をよく聞きます。BitSummitには、ほかの大きなイベントよりも“人と人とのつながり”が濃密で、来ると仲間が増えていく。そして、つぎに仲間を連れていったら、仲間と仲間がつながるという、ある意味で大きな家族のようなところがあり、そういったところが海外クリエイターを惹きつける大きな理由なのだと思います。

著名クリエイターから応援メッセージ!

さらに、BitSummitゆかりのクリエイターから、BitSummit Volume 6開催に向けての応援メッセージをいただいているので、以下にご紹介しよう。

安藤武博氏

BitSummit開催おめでとうございます!ゲームのサイバー屋台みたいな雰囲気が大好きです。応援してます!

池尻大作氏

BitSummit Volume.6開催決定、おめでとうございます! 昨今、AR、VR、MRなどいろんな言葉が飛び交ってますが、ゲームはつねに「おもしろければ何でもあり」が大事なマインドだと思いますので、初心忘れることなく、我々もより多くの方におもしろくて、かつ、見たことのないようなエンタメを提供できるようがんばります。京都行きたいです!

木村祥朗氏

インディーが拡張しているのかどうかはボクには分かりませんが、

そもそもこの星の色彩は鮮やかで多様性に満ちているのだと思います。

それはまるで原色しかのっていないパレットのようじゃないですか?

なので、僕もその原色のひとつでありたいなと思うのでした。

そして日本の変なゲームが京都から世界にたくさん飛び立っていく、そんなBitsummitだといいなと思います。

今年もなんかだせるといいなぁ。(Million Onion Hotelもよろしくね!)

SWERY氏

京都の小さな会場から始まったインディゲームの祭典、BitSummit。そのムーヴメントが6年間も続いていることに、個人的な感慨を覚えます。この数年のあいだに日本はもとより、世界のインディーシーンは大きく書き換わってしまいました。そういう意味でBitSummit自身もひとつの転換期に差し掛かっていると言えます。この混沌に身を置くことのできる幸運を感謝しつつ、今日もゲーム作りに励みたいと思います!

須田剛一氏

日本のインディーと言えばBitSummit。

毎年、大きく成長するBitSummitは、まるでFMWがかつて川崎球場でビッグマッチを開催した勢いを感じます!

目指せ、電流爆破。

南治一徳氏

最近、知り合いのゲーム会社社長のあいだでインディーゲーム開発の話をよく聞くようになりました。「やってみた!」というチャレンジの話だけでなく成功事例なども耳にするようになり、会社として参加してみようかなと考えている会社さんがかなり増えてきている、まさに「拡張している」のではないかと思います! プラットフォーム自体も拡張多様化してきていますし、弊社、ビサイドもなんとか体制を整えてチャレンジしたいですね!

二木幸生氏

BitSummit Volume.6の開催決定、おめでとうございます!

2018年は、インディーのゲームの市場がより広がる節目の年になる予感があります。そんな中でBitSummitが果たす役割に期待しています! 今年も、個性的なゲームや、その製作者の方々に出会えるのを楽しみにしています。年に1回、京都にゲーム関係者が集まって、作ったものを見せ合って、美味いものを食べて熱く語りあう中から新しいゲームの種が生まれるような場所であり続けてほしいと思います。

松浦雅也氏

初回から参加させていただいているBitSummit、今回で早6回目だそうですが、2回後にByteSummitになったりしませんよね? バイトサミットだと、音だけ聞くとまったく違うイベントに…(笑)。「継続は力なり」と言いますが、規模は変わっても、いつまでもBitSummitのままでいてください。