10月19日にバンダイナムコエンターテインメントより発売となったPS4用SFサバイバル・アクションアドベンチャーゲーム『巨影都市』。すでにゲームをプレイしている人は、どこまでプレイを進めているだろうか。今回は、「巨大な影“巨影”が気になるけど、どんなゲームかをもっと知りたい!」と思っている方に向けて、本作をシナリオ面、そしてゲームシステム面から探っていく。

巨影に追われながら進行していく濃密な人間ドラマ

まず改めて説明しておきたいのは、本作はアクションアドベンチャーゲームであるということ。まずは、シナリオ展開に関わるアドベンチャー面から説明していこう。

『巨影都市』はステージクリアー型の作品で、ステージごとに異なったシチュエーションが用意されており、それぞれ異なる巨影が出現するというのは前回説明したとおり。そんな一見バラバラになりそうな場面同士をつなぐ縦糸となっているのが、主人公視点で描かれる人間ドラマとなっている。

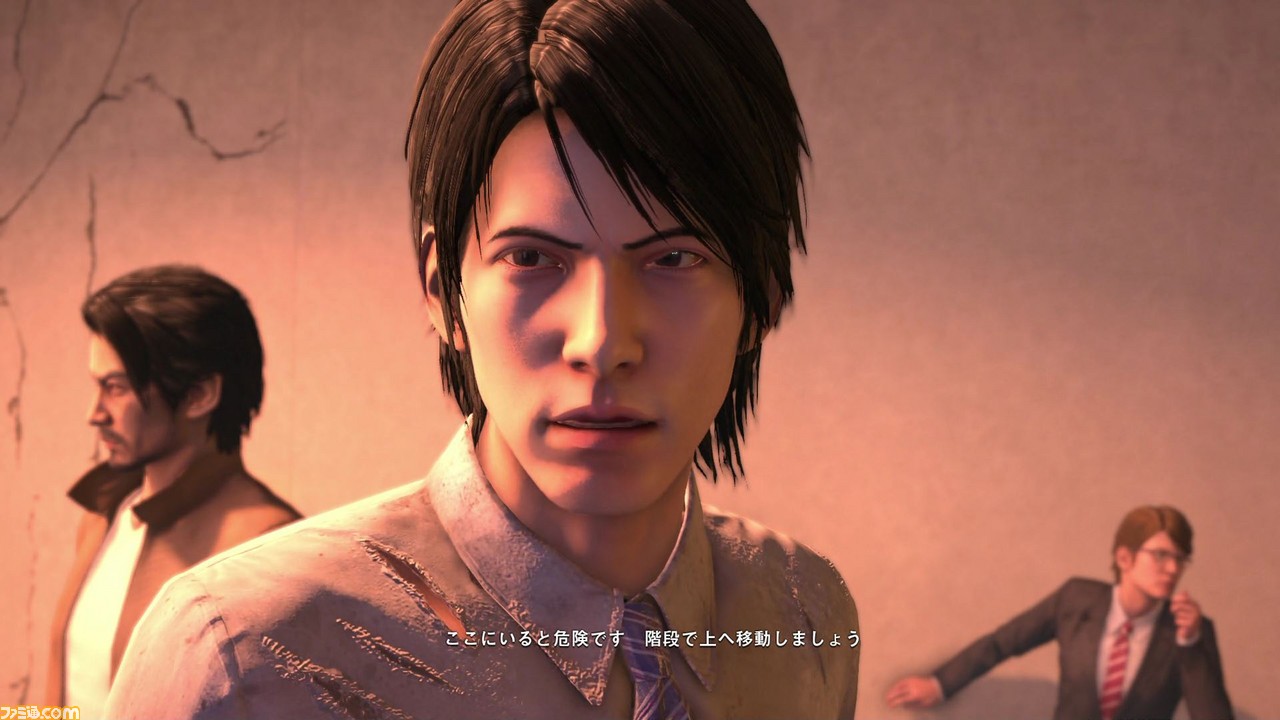

本作の主人公(男女を選択可能)は、突然の巨影の出現に巻き込まれた一般市民。そんなフツーの彼or彼女が、突如として出現した“巨影”たちによって街が混乱に陥るなかで、あるときは破壊されたビルの中で行われていた裏取引を目撃して命を狙われたり、あるときは巨影の仲間と勘違いされて投石されたり、またあるときは命が助からないと悟った人物に思いを託されたりと、良くも悪くも人間の性に振り回されていく。主人公を取り巻く人物たちの思惑によって、ドラマにうねりが生まれているというわけだ。

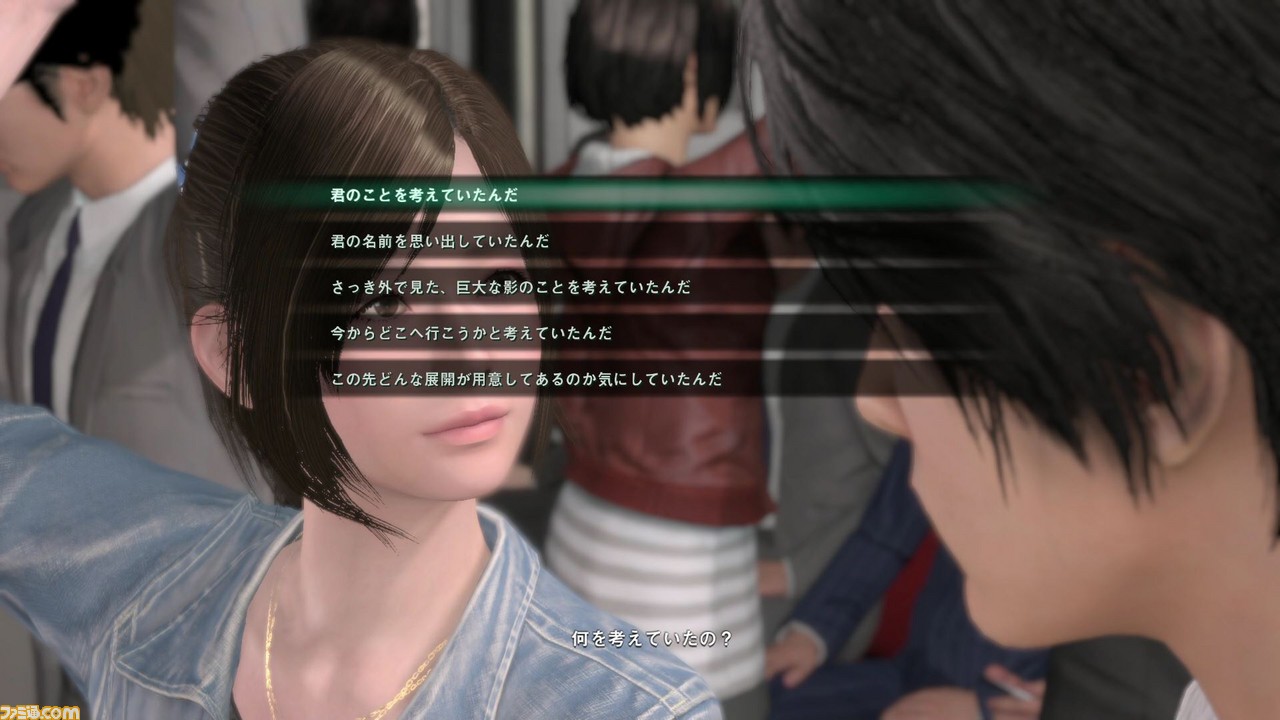

いかにも緊迫感に溢れたシリアスドラマが連続するかのように説明したが、それだけではないのが『巨影都市』のオモシロ味。シーンごとの選択肢はバリエーションが豊かで、ステージ中には本筋とは関係ない寄り道要素も用意されている。どんな主人公像とするかはプレイヤーに委ねられるうえ、取った行動によってはアイテムがもらえたりと、思わぬ状況変化が起こる場合も!

危険な状況から逃げ出すためのアクション要素

次にアクション面について解説しよう。プレイヤーは主人公を操作してフィールドを移動し、突然の危機を回避しつつ目的地までたどり着くというのが基本的な遊び方。燃え盛る炎や爆発で飛んでくる瓦礫などでダメージを受けないように行動できるかは、プレイヤーの腕前にかかっている。

また主人公は、歩く、走る、よつんばいといった基本アクションに加えて、スタミナを消費して、ダッシュで危険な場所から離れたり、タックルで歪んだドアを破壊することもできる。ただし、スタミナゲージが切れてしまうと一部の緊急回避ができなくなってしまうので、「ここでどうすべきか!?」という瞬時の判断が試されることに。このドキドキ感は、本作らしい要素だ。

さらに、シーンによっては車やバイクといった乗り物を運転することもある。これらのアクションをうまく使いこなすことが、巨影の脅威から脱するための重要ポイントとなる。

巨影劇場その2 怪獣王、汎用ヒト型決戦兵器、汎用人間型作業機械

ゲームに登場する巨影たちが、どんなシチュエーションで登場するのか、そして原作のどのシーンを思わせるのかをネタバレナシでピックアップ。原作好きなら思わずニヤリとするだろう“といったみどころ”にも注目!

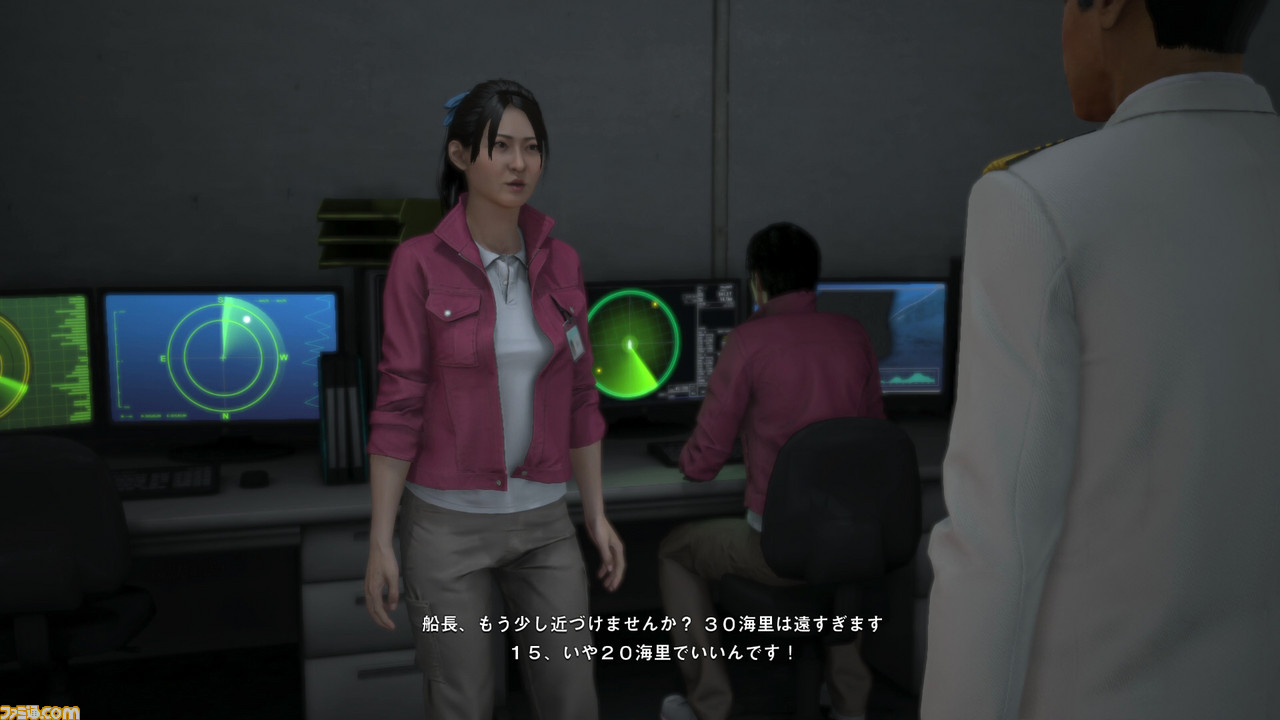

ステージ06“夜の海、波音、そして影”では、地質観測船に乗り込んだ主人公とヒロインが、船員たちからソナーに映る謎の影の存在を聞かされる。

巨影はなかなか姿を見せないが、“ソナーに巨大な影が映りがち”、“初登場は船が襲撃されがち”。そんなシチュエーションから想像される巨影は、そう『ゴジラ』。さんざん焦らしてからドーン! と姿を見せる重鎮ぶりも実に“らしい”出現シーン。ゲームでも怪獣王は怖くてカッコイイのである。

●みどころ:ゴジラの浮上

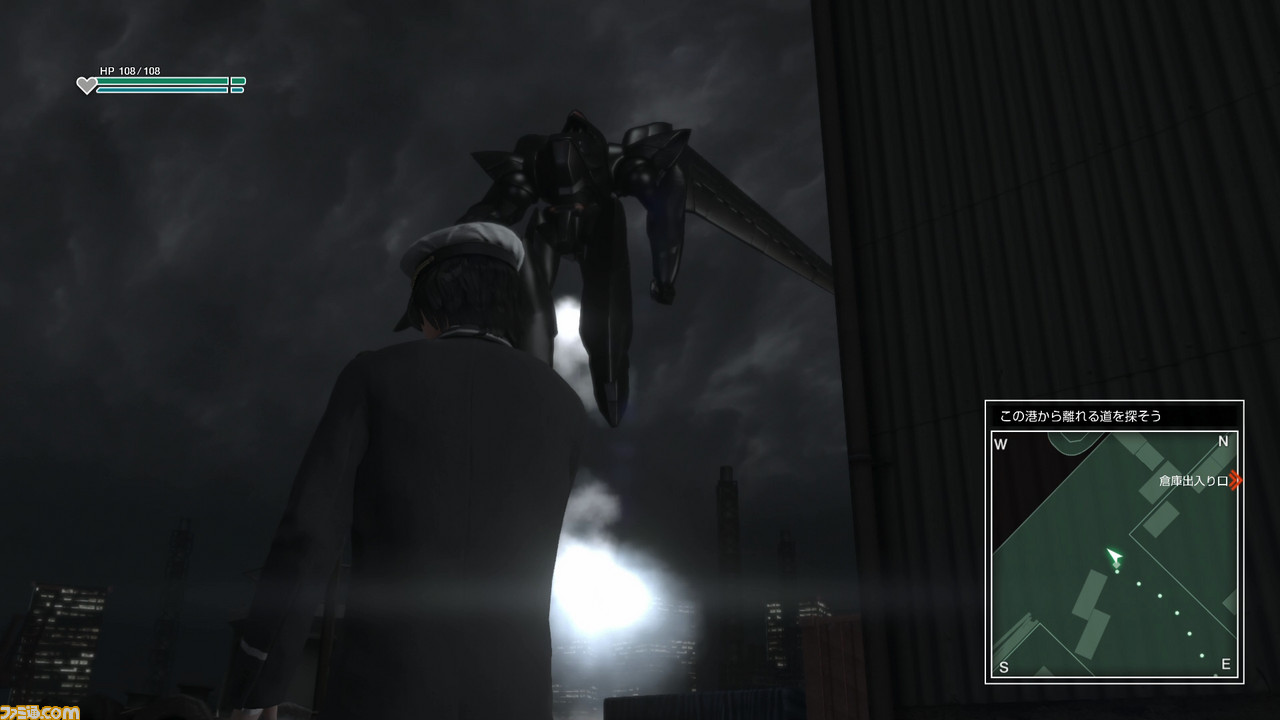

ステージ07“入り乱れ激しく争う影”の舞台は埠頭にある倉庫街。逃げてきた主人公たちが迷路のような倉庫の中を逃げ惑っている一方、屋外では数機のレイバーが激闘を繰り広げていた……。

とくれば、やはり『機動警察パトレイバー』のイングラムとグリフォンの戦い。テレビアニメ版での一連の特車二課との激戦を思わせるやり取りがあちらこちらで見られる。

●みどころ:グリフォンの飛行

ステージ05“抑えきれぬ衝動が生み出す影”に出現する巨影は、エヴァンゲリオン初号機と第4の使徒。

街中で破壊を繰り返す第4の使徒に対して、突如地下から飛び出してきた巨大な汎用ヒト型決戦兵器が立ち向かうシチュエーションは、原作を彷彿とさせるシチュエーション! エヴァ初号機が手にしている武器が『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』で使われたガトリング砲など、エヴァが出現したエレベーターの近くまで行って、その巨大さを目の当たりにできるのは感動的だ。

●みどころ:暴走シーン

“巨影”は日本のお家芸!? 海外と日本における“巨影”像の捉え方を考察する

ここまで3回に渡って『巨影都市』の魅力をお届けしてきたが、最後に“巨影”という存在を人々がどう捉えているのかについて考察してみよう。

巨大怪獣や巨大ロボット(を含む特撮、アニメ作品)といえば、日本文化を象徴するジャンルのひとつで、まさに十八番とも言えるもの。『鉄人28号』(1956年連載開始)を始め、『ジャイアントロボ』(1967年連載開始)、『マジンガーZ』(1972年連載開始)、『機動戦士ガンダム』(1979年テレビ放送開始)といった巨大ロボットものから、『巨影都市』にも登場する『ゴジラ』、『ガメラ』、『ウルトラマン』といった、巨大生物(ヒーローや怪獣)を扱う作品まで、多岐に渡る“巨影”たちがマンガ、テレビ、映画で長年取り扱われ、安定した人気を誇っている。巨大ロボットひとつ取っても、人間が搭乗して操作するものから、小型メカが合体することで巨大変形するタイプ、人間は乗らずに操るリモートコントロール式に、自分の意志を持った存在と、豊富なスタイルの作品が登場しており、巨大生物も宇宙からやってきた未確認系や、太古から蘇ったもの、突然変異によって巨大化した生物など、さまざまな種類が存在しているといった具合だ。

海外に目を向けてみると、映画『キングコング』(1933年)や、『原始怪獣現わる』(1953年)といった、“巨影”が登場する古典的作品があるが、この時代の特撮作品は一部の観客には好まれたものの、キワモノ的な扱いをされていたためか、市民権を得るまでには至らず、それからも“巨影”を扱う作品が輩出されることはそれほど多くなかった。しかし、近年は『ゴジラ』や『トランスフォーマー』といった作品がハリウッドで映像化されたり、2013年公開の映画『パシフィック・リム』では日本の怪獣をフィーチャーした“KAIJU”と日本作品にでも登場しそうな巨大ロボ“イェーガー”との戦いが描かれていたりと、日本から巨大ロボ、巨大生物が輸出されるかのように進出している。また、2004年にはエンターテインメントの殿堂とも言えるハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに“ゴジラ”がその名を連ねるなど、その存在は徐々に認知されてきてはいるが、これほどの“巨大な何か”が活躍する作品が長年に渡り量産され続けている日本の状況は、世界的にみても希と言える。このことからも、巨大ロボ、巨大生物は、まさに日本ならではの伝統文化と捉えて差し支えないだろう。

それでは、なぜ日本ではここまで“巨影”作品が受け入れられ、その文化が連綿と続いてきたのか。その理由をひとつに絞って断定することは難しいが、ここで東洋(日本)と西洋における宗教観の違いに準えて考えてみよう。

まず、日本は古来より万物に神が宿るという、八百万(やおよろず)の神といった考え方が広く伝わっている。全国各地にある巨大神仏などが人々に崇め奉られていることからもわかるように、偶像に対する信仰崇拝が根幹に染みついており、偶像的な存在である巨大ロボや巨大生物といったものも比較的自然に受け入れられたのでは、と考えられる。

※1966年に公開された映画『大魔神』は、虐げられる民衆を助けるために神仏のような存在である巨大な魔神(像)が活躍する特撮時代劇作品で、まさにこの考えを具現化した“巨影”作品とも言える。

反対に、西洋では一神教的な教えが一般的で、偶像崇拝という考え方はあまりなされていない。そのために偶像の象徴ともいえる巨大ロボ、巨大生物にはあまり感情移入できず、これらの作品が普及しにくかったのでは、と考察できる。もちろん、こういった宗教文化以外にも、哲学や思想といったさまざまな要因が考えられるため、“巨影”の受け入れられ方の違いに対して明確な答えを導き出すのは難しいだろう。ただひとつ言えるのは、“巨影”という対象は日本人にとってかけがえのない特別な存在であるということだ。それ故に、その存在は我々を魅了してやまないのではないだろうか。