2017年10月28日、福岡県の九州産業大学にて、コンピューターエンターテインメント開発者向けのカンファレンス“CEDEC+KYUSHU 2017”が開催。本記事では、同カンファレンスの基調講演“ゲームから映画まで クロスメディアにおけるサウンド制作の極意”のリポートをお届けする。

この講演で登壇したのは、プロキオン・スタジオ コンポーザー、アレンジャー&プロデューサー 光田康典氏と、レベルファイブ 代表取締役社長/CEO 日野晃博氏。両氏が手掛けたクロスメディアタイトルと言えば、『イナズマイレブン』シリーズだ。光田氏は、『イナズマイレブン1~3』、そして最新作となる『イナズマイレブン アレスの天秤』の楽曲を担当している。

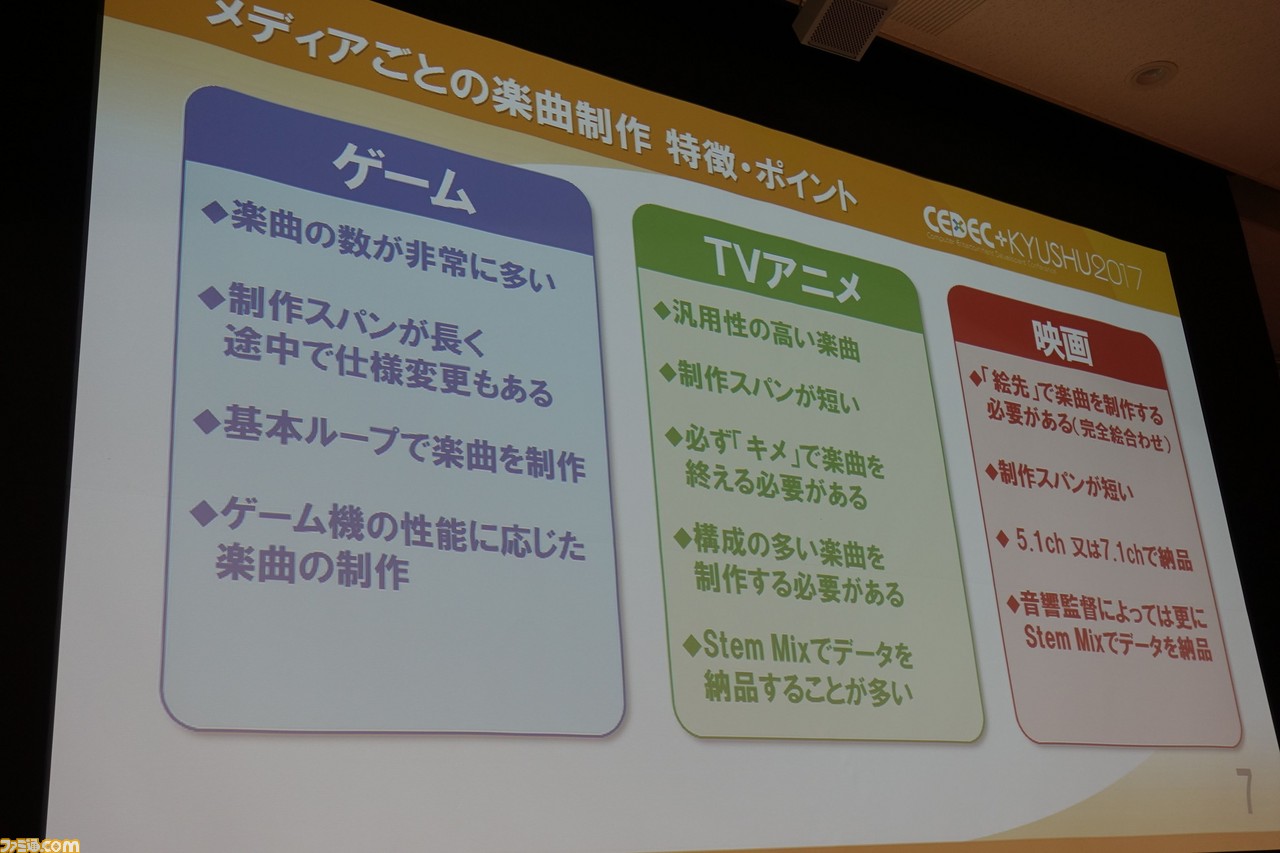

光田氏によると、日野氏から初代『イナズマイレブン』の作曲をオファーされた段階(約10年前)で、同作はさまざまなメディアで展開することが予定されていたという。そして、「楽曲の制作方法やポイントは、各メディアによって異なる」と、光田氏。

・ゲームの場合

楽曲数が多い、制作スパンが長い、基本ループで楽曲を制作 など

・テレビアニメの場合

汎用性の高い楽曲、制作スパンが短い、必ず「キメ」で楽曲を終える など

・映画の楽曲の場合

絵に合わせて楽曲を制作する必要がある、制作スパンが短い、5.1chまたは7.1chで納品 など

これらを踏まえて、メロディーのモティーフの使いかたや、楽曲構成、録音方法を考えていく必要がある……と語った光田氏は、『イナズマイレブン』を例に、どのような過程を経て作曲していったかを紹介した。

キャラクター相関図を作り、それをもとに必要な楽曲を書いていく

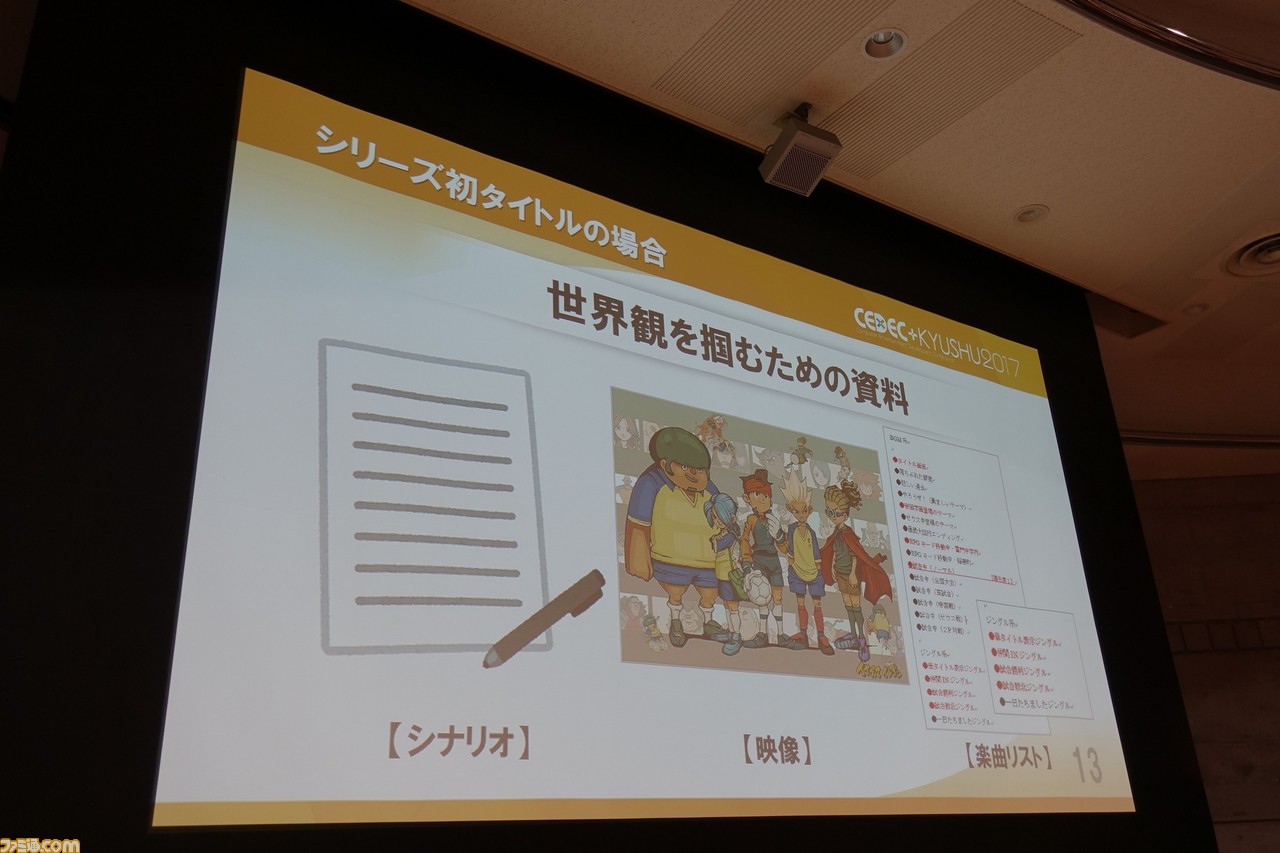

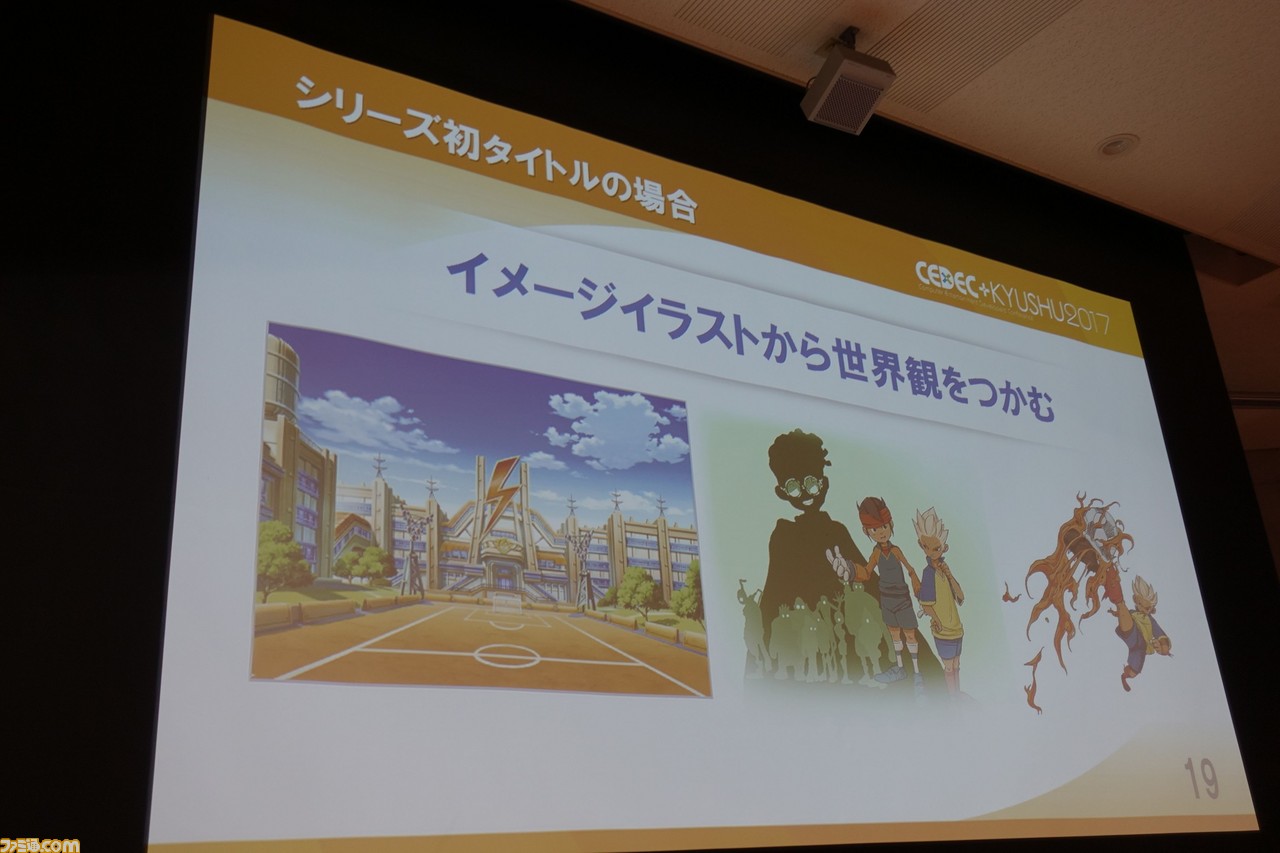

『イナズマイレブン』は新規IPだったため、世界観をイチから模索、構築する必要があった。最初に日野氏から渡された資料も、通常より少なく、世界観を掴むまでにトライ&エラーがあったそうだ。

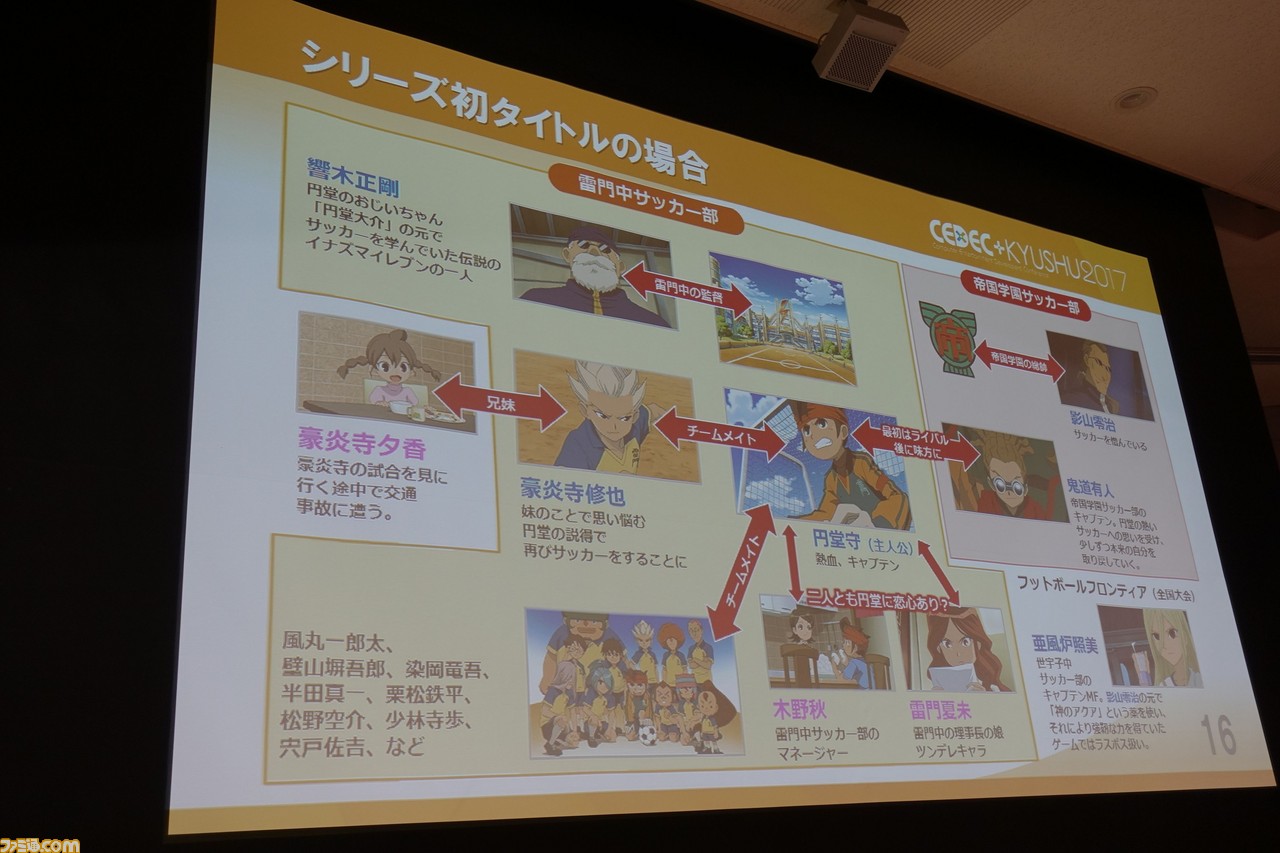

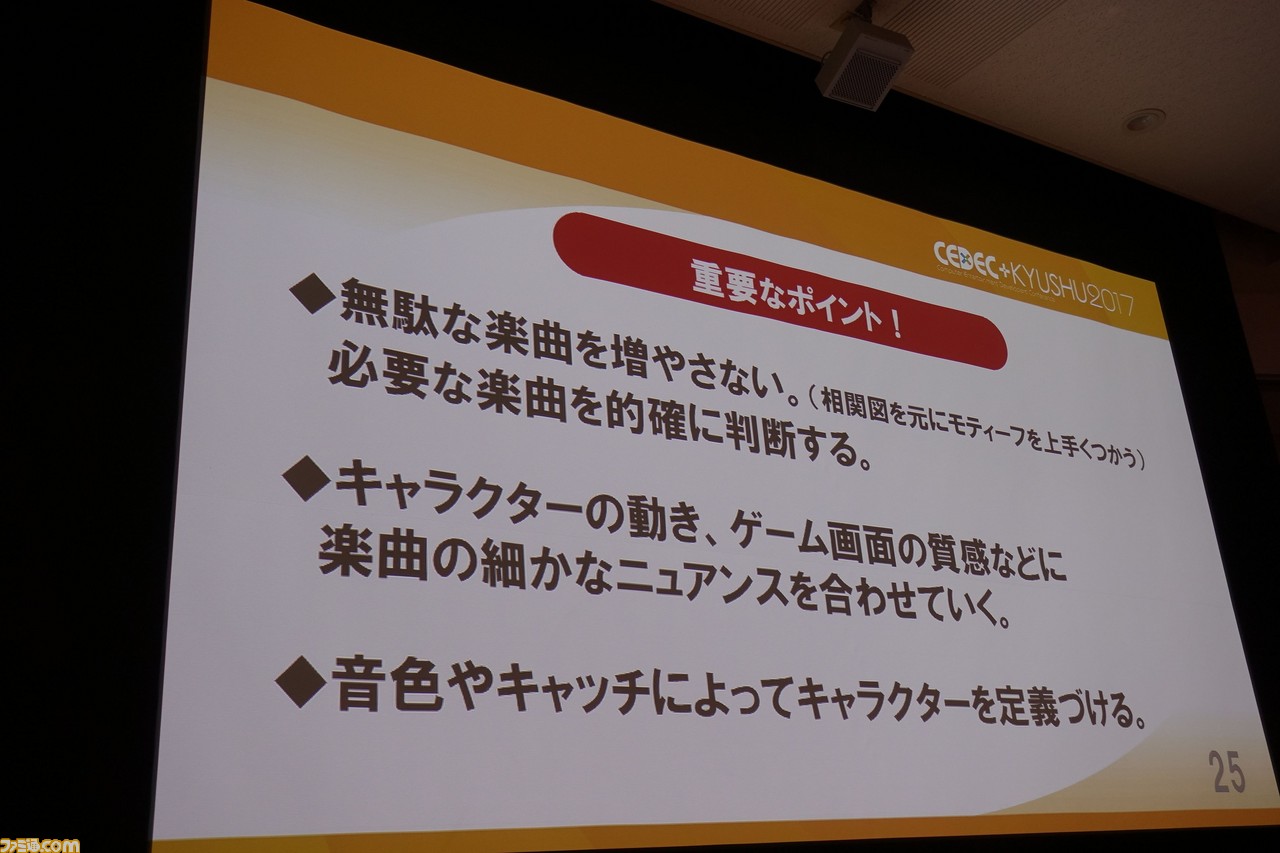

その後、シナリオや楽曲リストなども提供されたが、それだけではまだ世界観が掴み切れない。そこで光田氏が作ったのは、キャラクター相関図。新規タイトルの場合、光田氏は必ず相関図を作るとのこと(デビュー作に当たる『クロノ・トリガー』でも作成)。この相関図を作ることでわかるのは、“必要なテーマ曲”、“モティーフの使用方法”、“本当に必要な楽曲数”だ。

ここで光田氏は、作品のディレクターからは、「ひとりのキャラクターに、ひとつのテーマを作ってほしい」というオーダーが来ることが多いが、曲数が多くなると、印象に残らなくなってしまう……と説明。ゆえに、ふつうに考えると「円堂守のテーマを作ろう」となるところ、あえて、円堂が動かす“雷門中サッカー部”のテーマ曲を作った。そして、そのテーマ曲をアレンジして使用することで、“サッカー部の円堂と仲間たち”の印象を付けていったというわけだ。帝国学園のキャラクターについても同様に、個別にテーマ曲は作っていない。一方、豪炎寺修也は、新しく仲間になるキャラクターであるため、別途テーマ曲を用意。

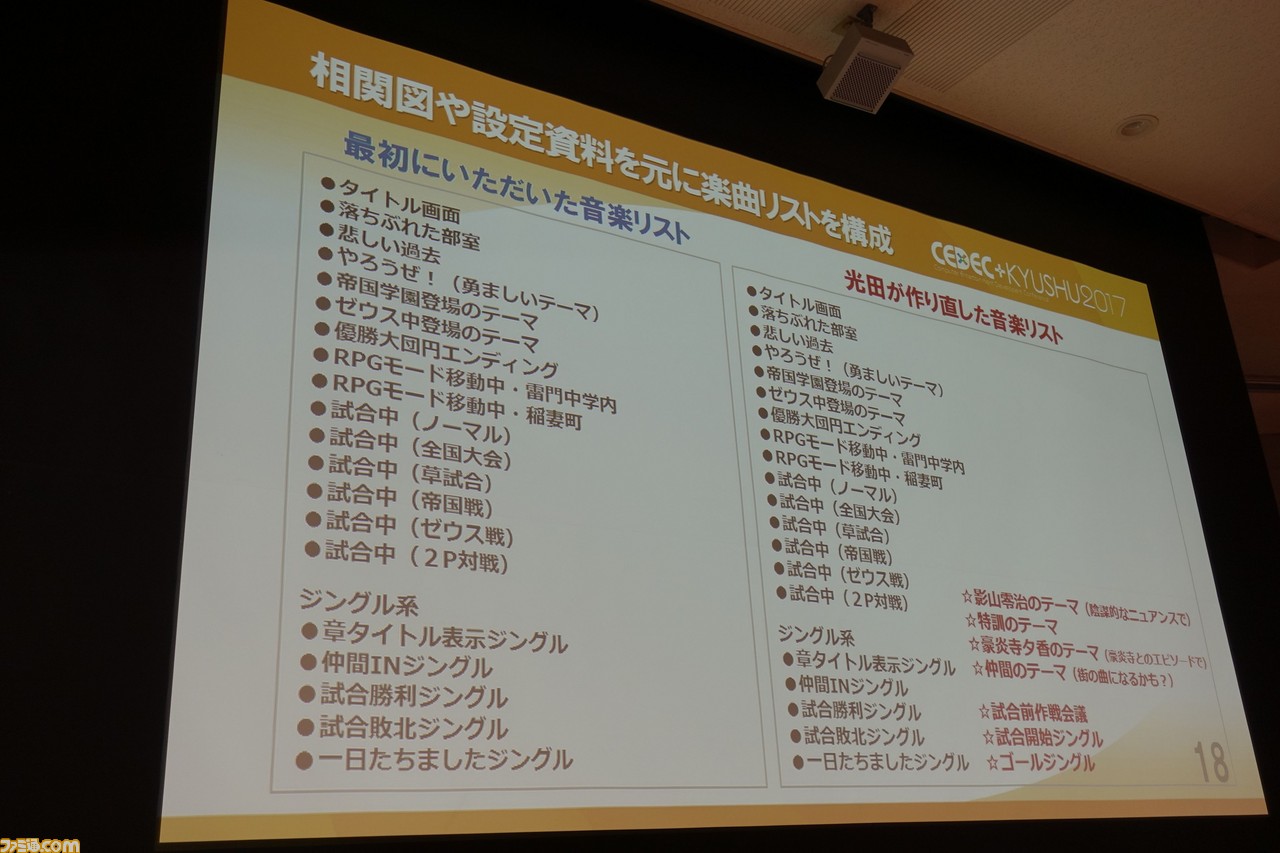

つぎに光田氏は、相関図をもとに、楽曲リストを改めて構成したと説明。最初に提供された楽曲リストに、光田氏が「これも必要だ」と考えた楽曲を加えていく。通常、作曲家が自分で曲を増やすことはなかなかないものだが、光田氏は「必要な曲は書きたい」とこだわりを見せる。

では、曲数が見えたところで、どのように作曲していくのか。光田氏は、音色によってキャラクターを定義づけたり、イラストの色彩を感じたりしながら、イメージを固めていくという。

たとえば、雷門中のテーマ曲後半の元気なメロディーは、円堂らしさを出して作ったもの。対する帝国学園のテーマ曲は、不穏な空気を醸し出すもので、アレンジされてバトル曲にもなった。豪炎寺修也のテーマ曲は、ファイアトルネードをくり出しているイラストからイメージして作ったもので、ディストーションギターで豪炎寺のイメージを定めている。

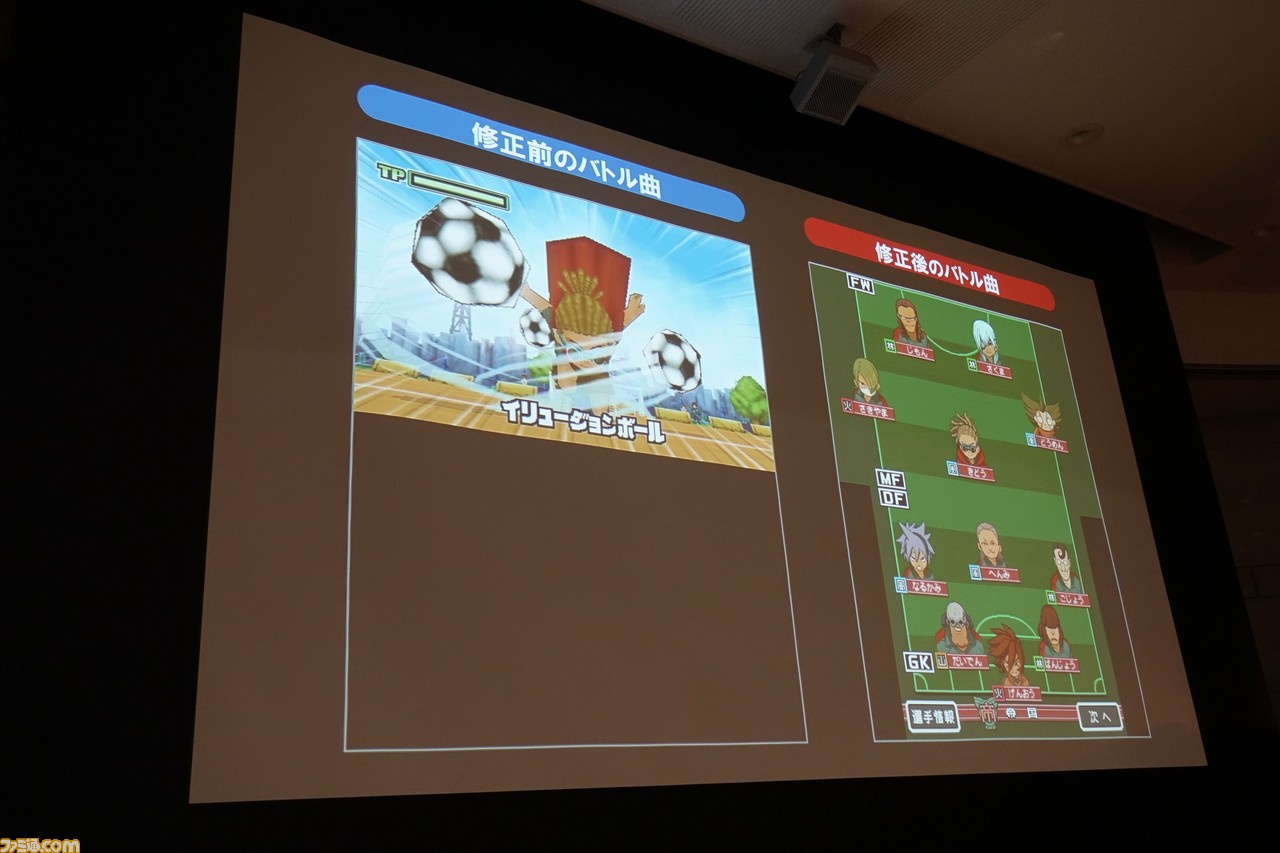

こうして作りだされた楽曲は、ゲームに落とし込む段階で、さらなる調整が必要になってくる。たとえばバトル曲は、光田氏が実際に開発中のバージョンをプレイした際、イメージしていたよりもキャラクターがスピーディーに動いていたため、「このままでは曲のテンポが遅いと感じ」、テンポを速めたと語った。

複数のプラットフォームで使う楽曲を、短期間で作るには?

これまで語られたのは、おもにゲームの楽曲を作るうえでのポイント。つぎに光田氏は、さまざまなメディア用の楽曲を同時に作る際のポイントを語った。

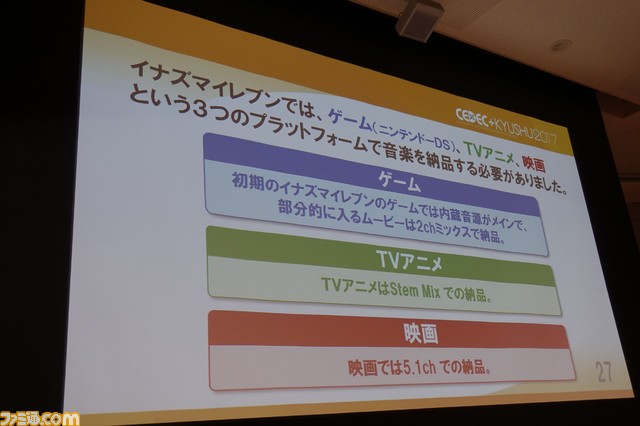

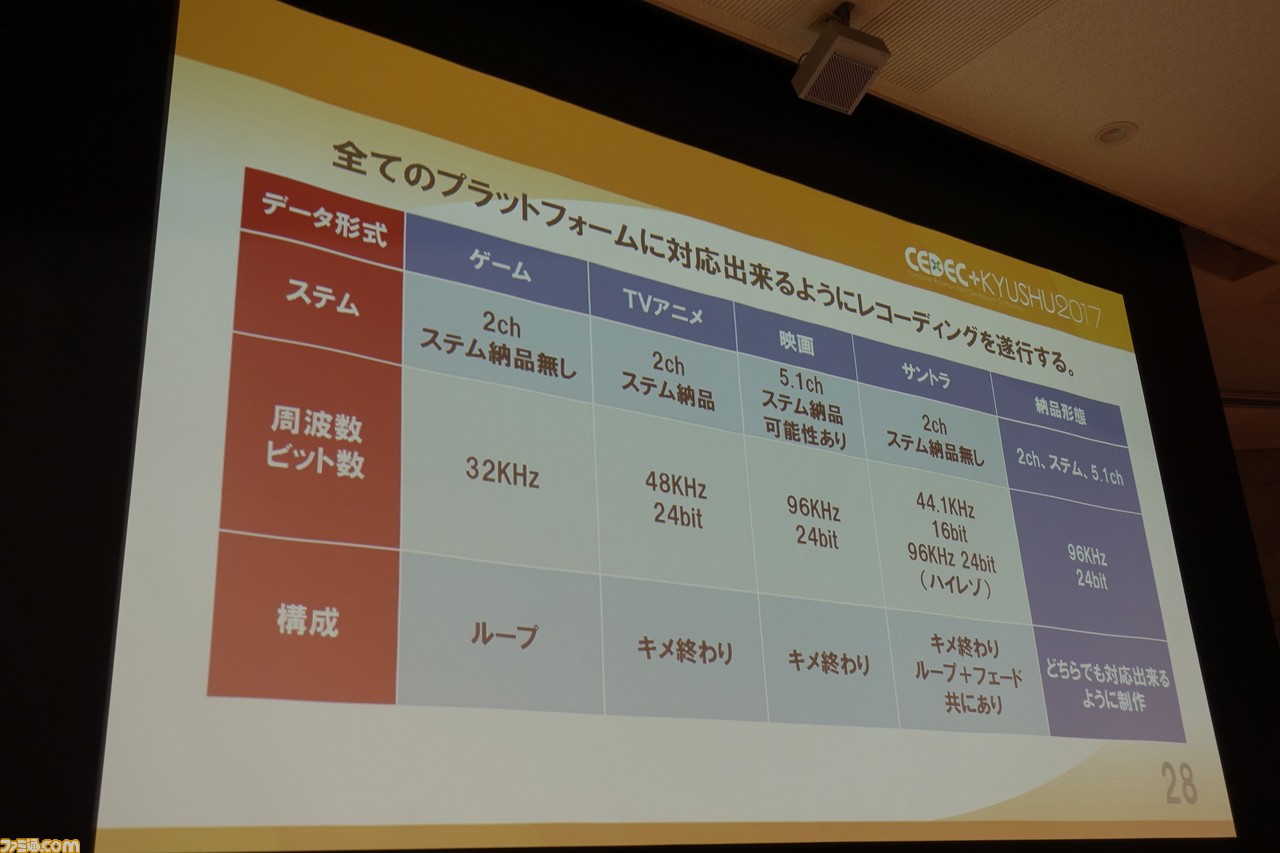

『イナズマイレブン』においては、ゲーム、テレビアニメ、映画という、3つのプラットフォームのための音楽を納品する必要があった。そのために、光田氏はそれぞれの納品形式や構成をリスト化し、すべてのプラットフォームに対応できる効率的な体制を整えてから、レコーディングを遂行した。

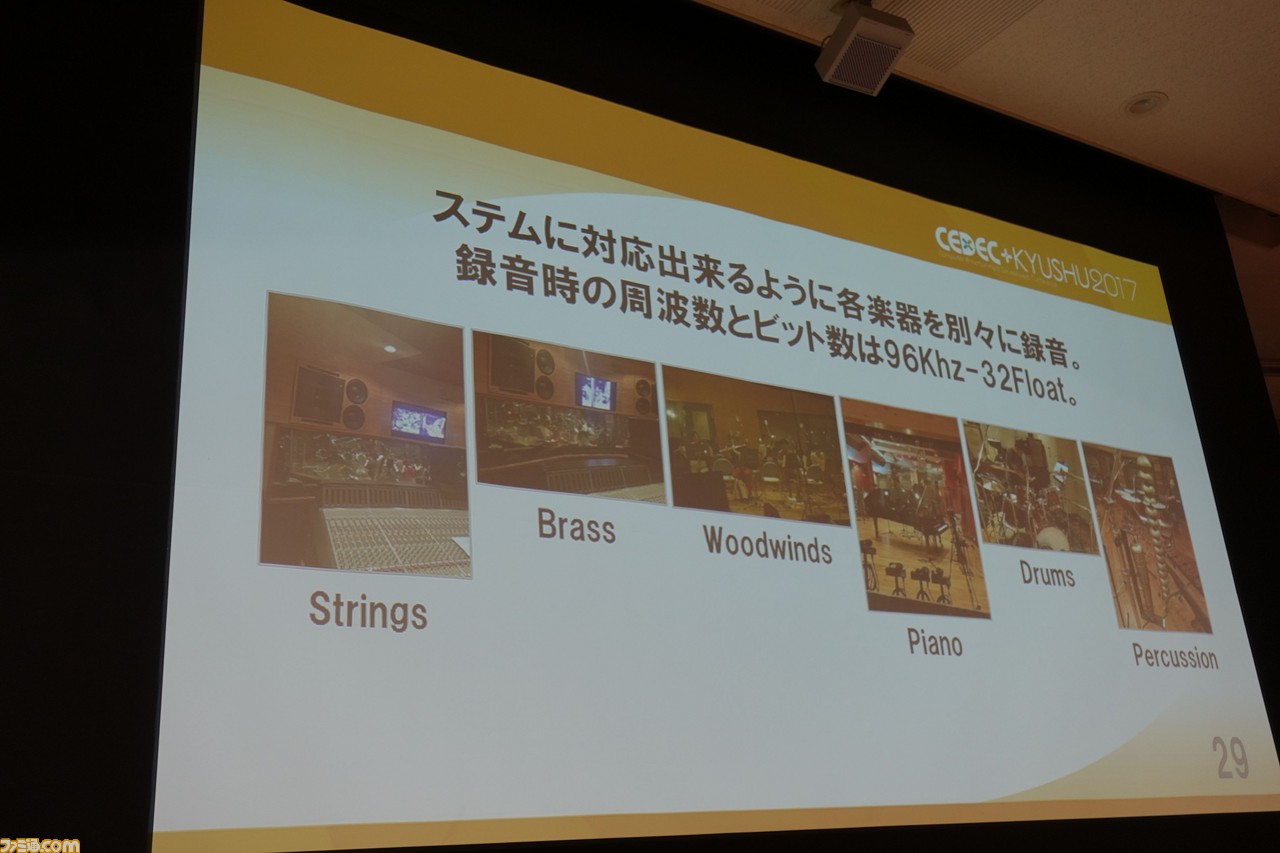

オーケストラであれば、もちろん全員集まって録音するほうが早いのだが、ゲーム以外で使用することを踏まえ、ステム(各パートや音色ごとにファイルを分ける)に対応できるよう、楽器別に録音。映画用のサラウンドマイクも用意したという。なお、楽器別で収録する際での注意点は、その楽器のみのテイクで考えず、全体のサウンドをイメージして録音していくこと。後でミックスしようとしたときに、「ハマらないな……」という事態にならないよう、とくにドラムやパーカッションの音色は注意すべきとのことだ。

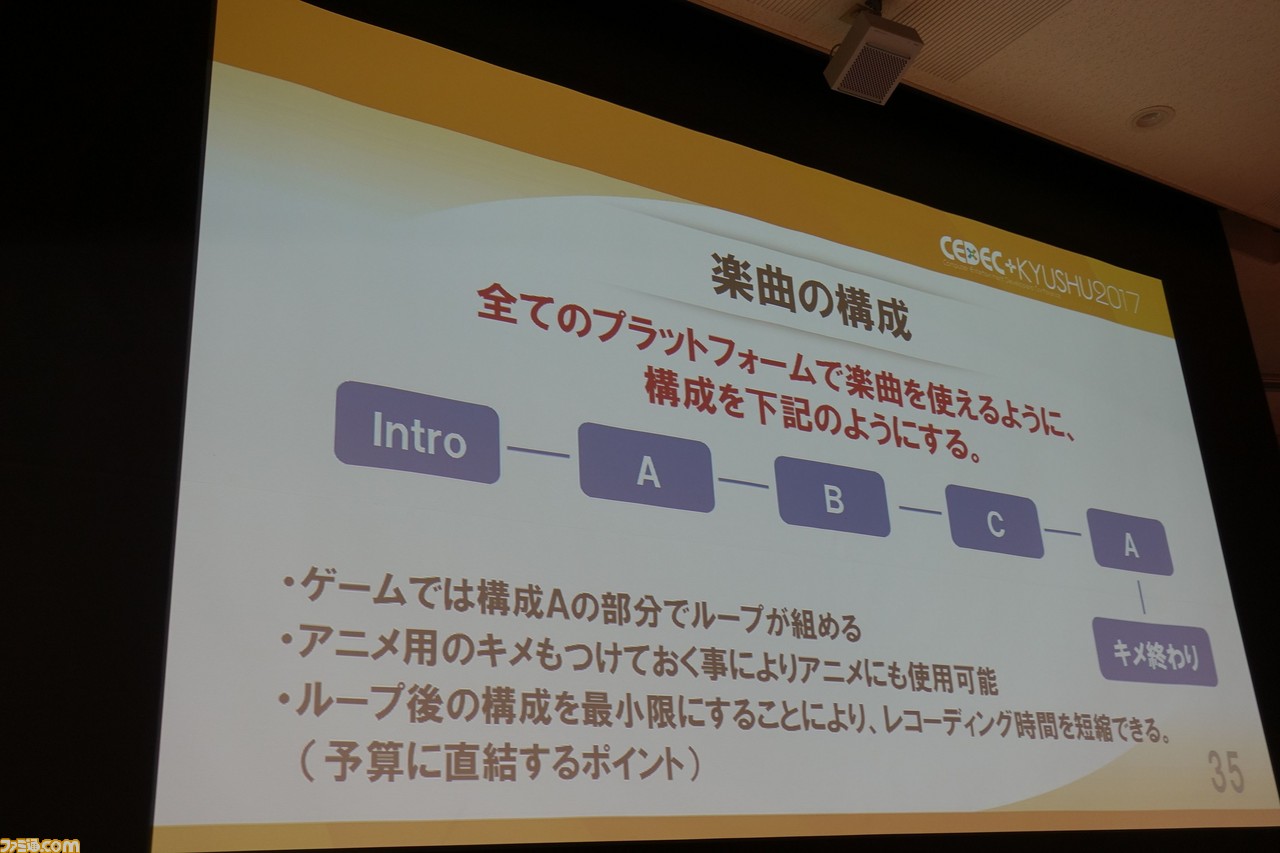

録音方法以外にも、考慮すべきことがある。それは、楽曲の構成だ。ゲームの楽曲は、ループを前提にしているが、アニメや映画は、キメで終わるのが通常だ。そこで光田氏は、楽曲を“イントロ→A→B→C→A(→キメ終わり)”という構成で作り、ループにもキメ終わりにも対応できる形に。なお、ループが始まる際の起点となる“A”が長いと、録音に時間がかかり、お金もかかるため、4小節や8小節などの最小限の長さで作るという。短いスケジュールと限られた予算で多くの楽曲を生み出すためには、このように細部に及ぶ工夫が必要というわけだ。

最新作『イナズマイレブン アレスの天秤』PVができるまで

最後に語られたのは、最新作『イナズマイレブン アレスの天秤』のPVの曲が完成するまでの流れ。日野氏は、新しい作品を作るうえで、まずPVを空想することから始めるという。PVを作りながら、楽曲やキャラクターの動かしかたを模索する。そして、その完成したPVが、各スタッフの指針となって、さまざまなプラットフォームのコンテンツが作られていくそうだ。

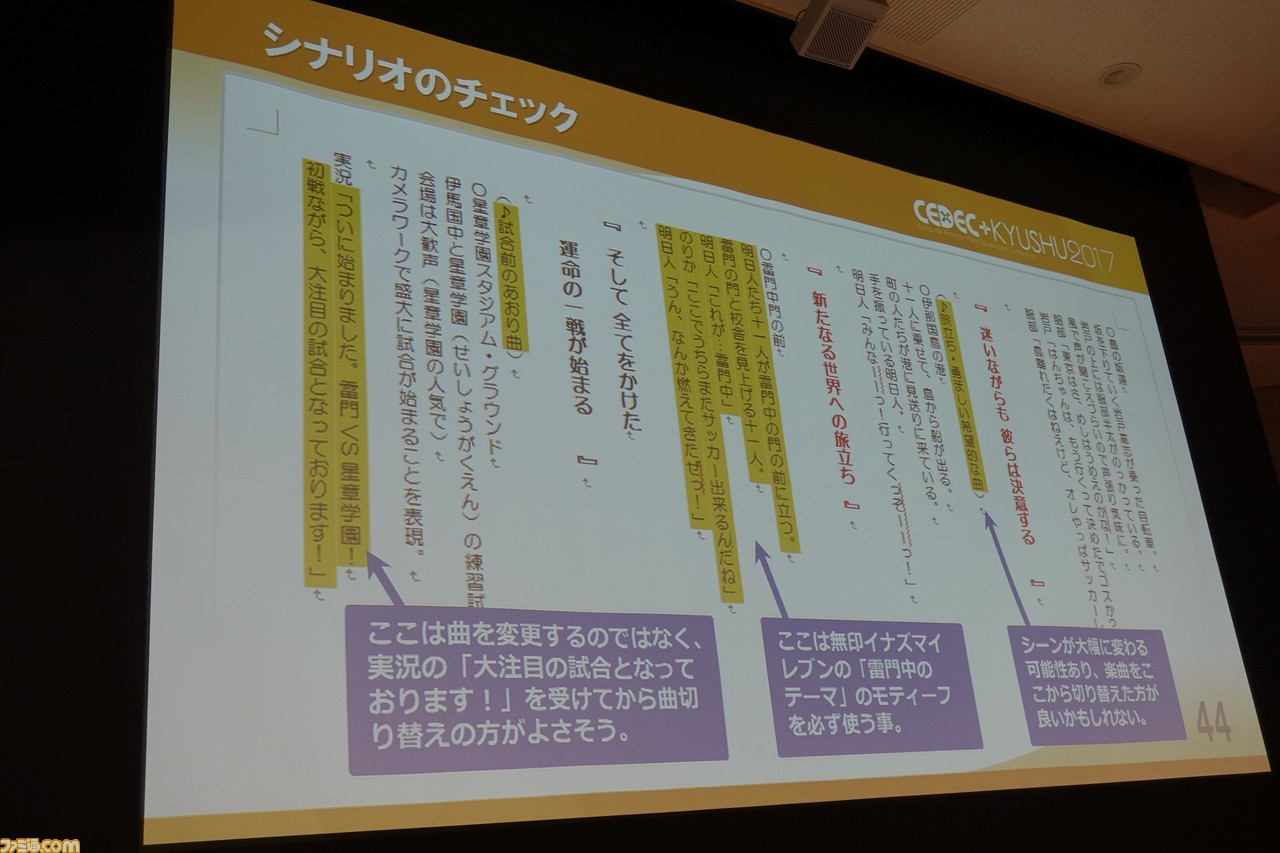

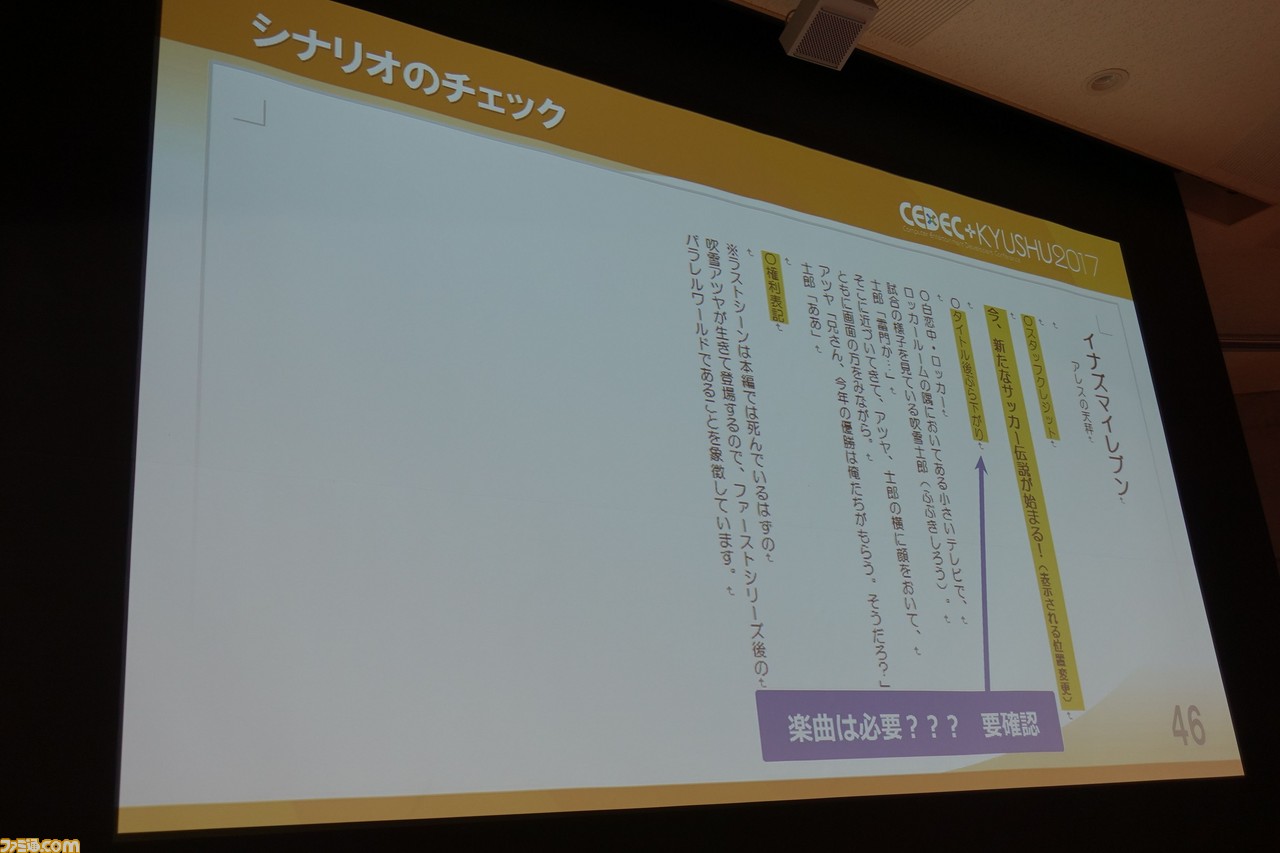

では、PVの楽曲を作るうえで、光田氏は何から始めるのか……それは、提供されたシナリオのチェックだ。シナリオを読みながら、「ここで楽曲を切り替え」、「主人公の稲森明日人たちが雷門中の前に立つシーンでは、雷門中のモティーフを使う」と書き込んでいく。

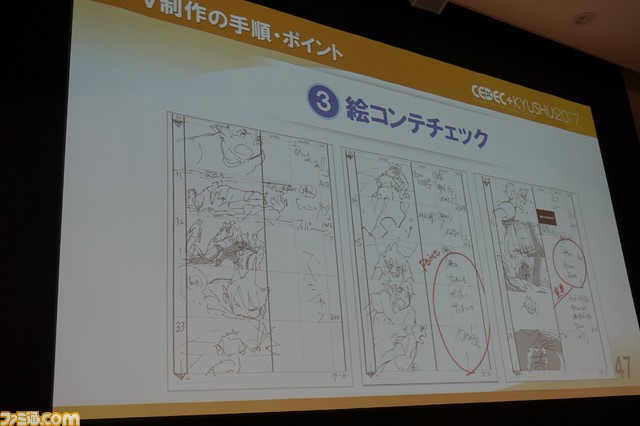

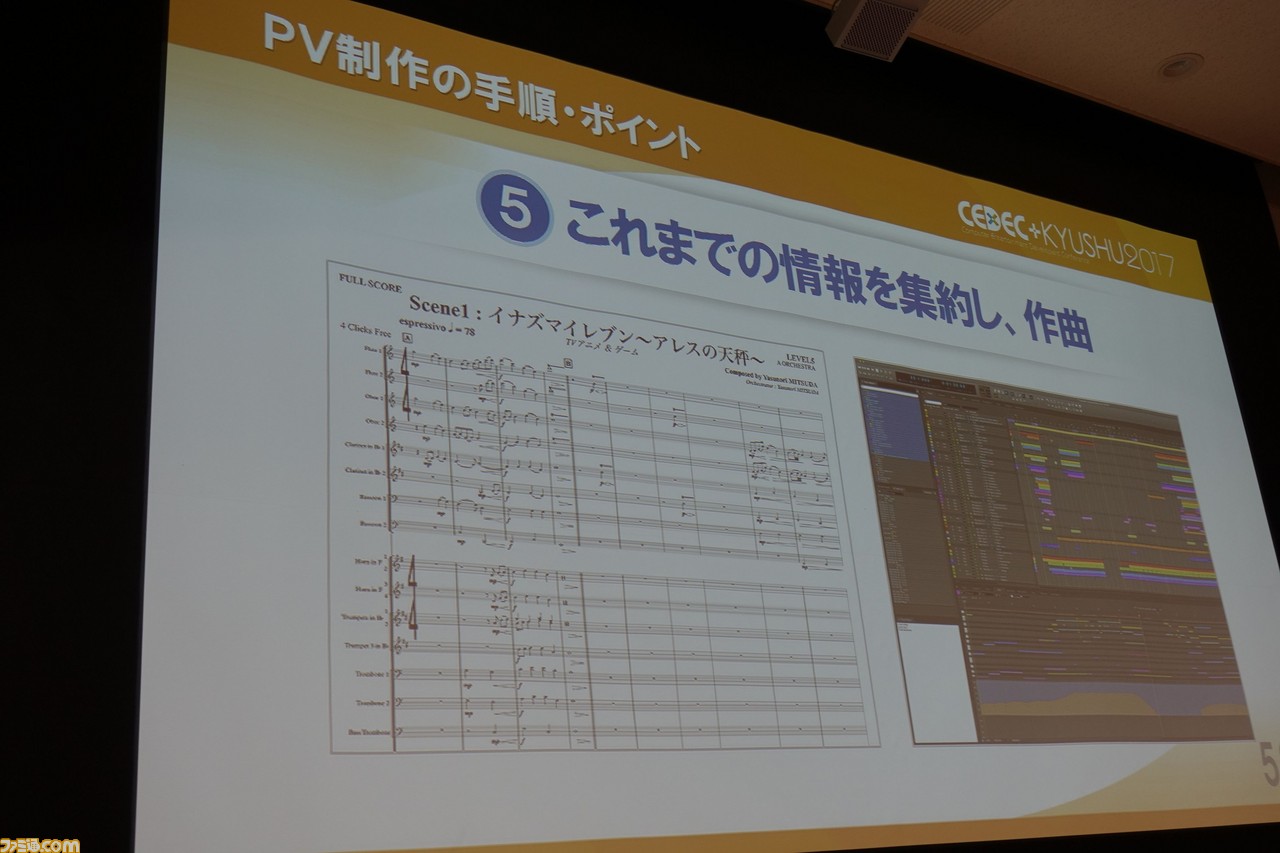

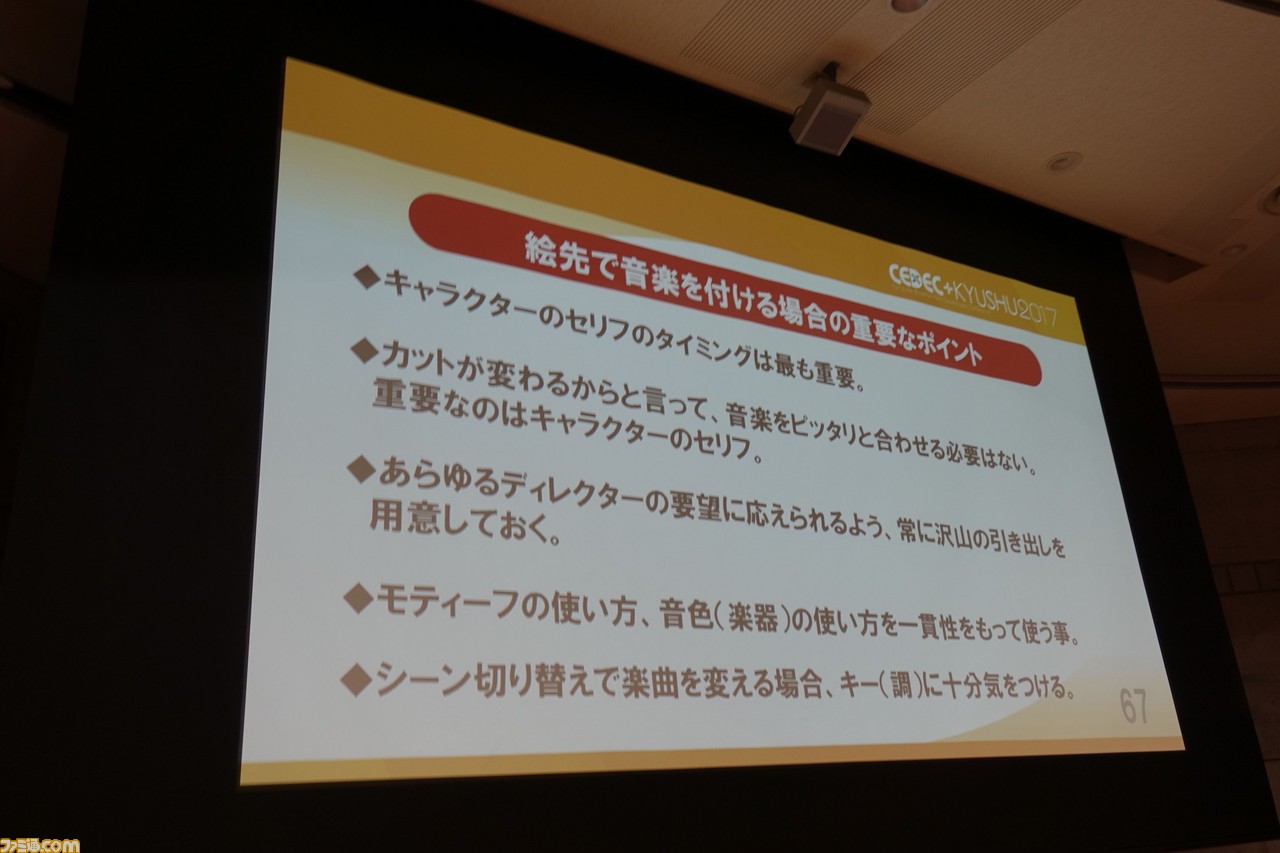

さらに絵コンテ、より詳細が描き込まれたVコンテをチェックし、テンポ感や楽曲の構成、重要なセリフとそのタイミングなどを把握する。

そして、楽曲を書く……のだが、その前に光田氏が行ったのは、“既存の曲(過去作の楽曲など)の仮当て”。どんな雰囲気で映像ができあがるか、光田氏と日野氏のあいだにイメージの相違がないかをチェックするためのものだ。会場では、この仮当てバージョンの映像が流れ、「“これで十分”感が半端ない」(日野氏)というほどのデキだった。

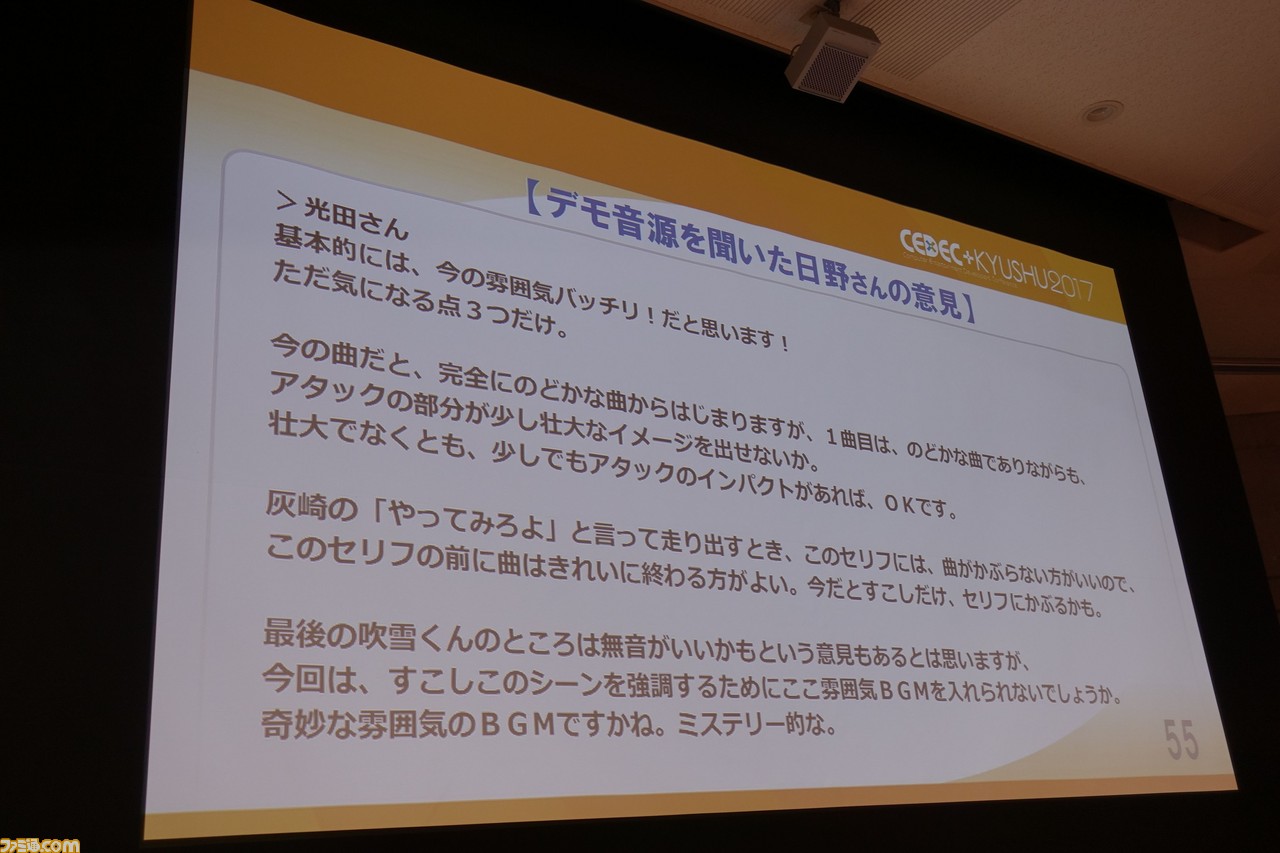

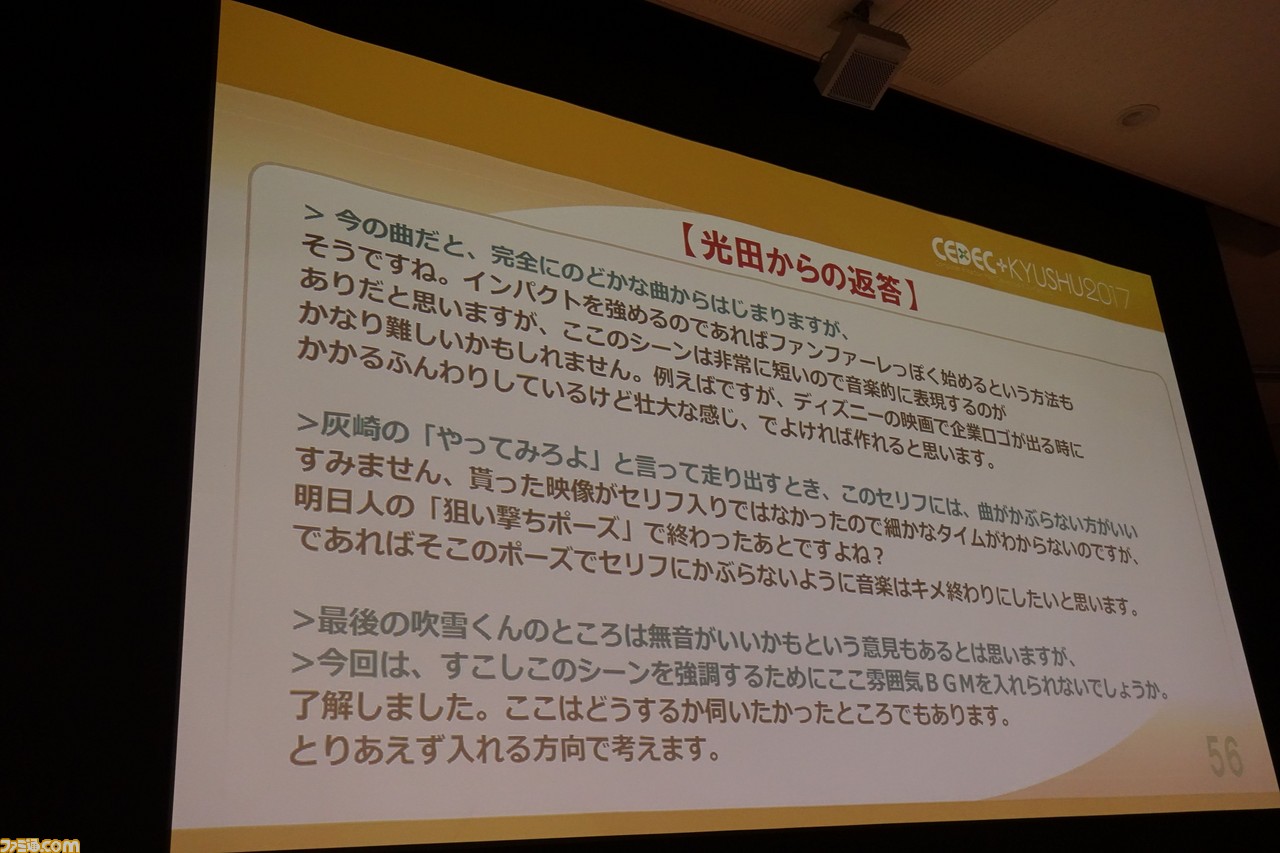

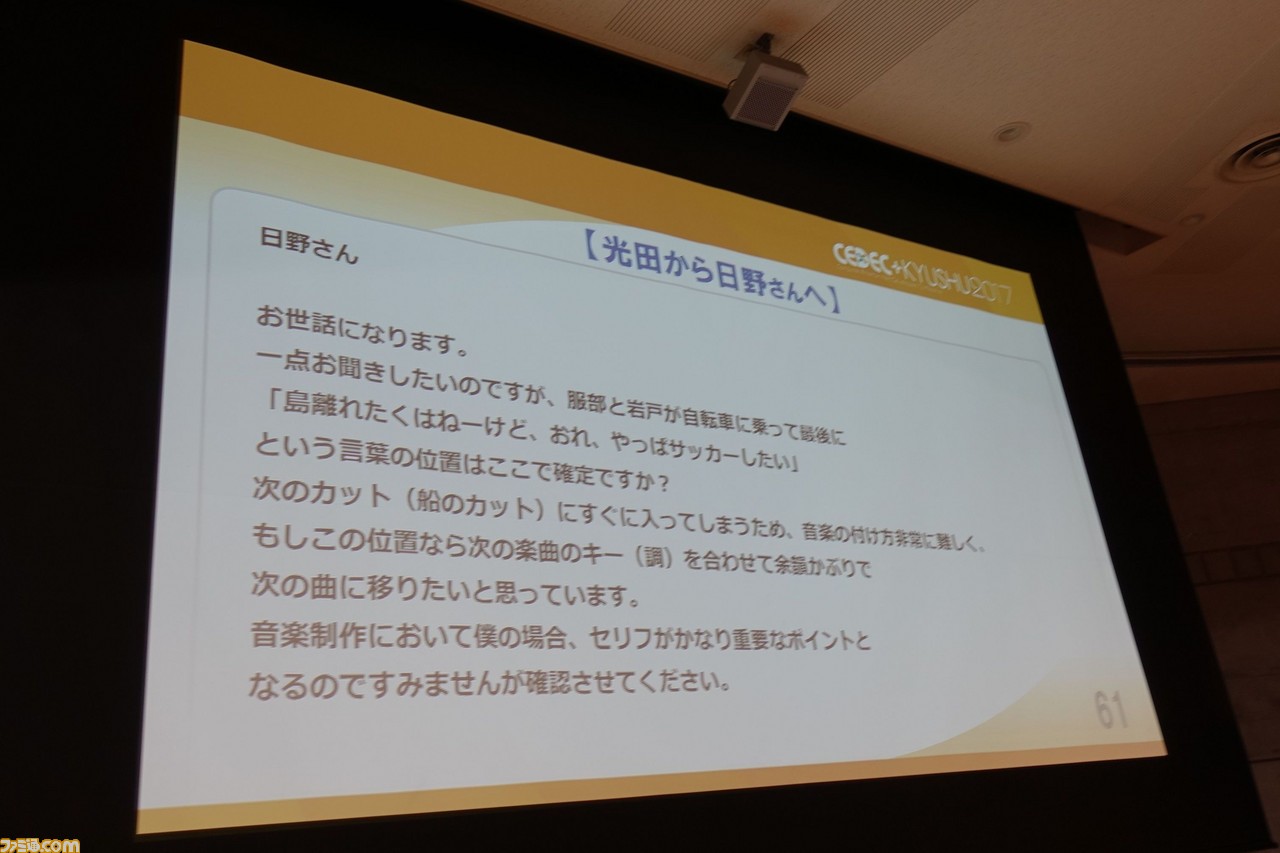

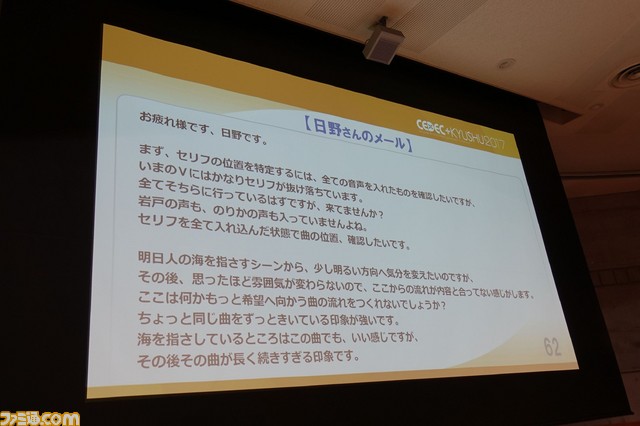

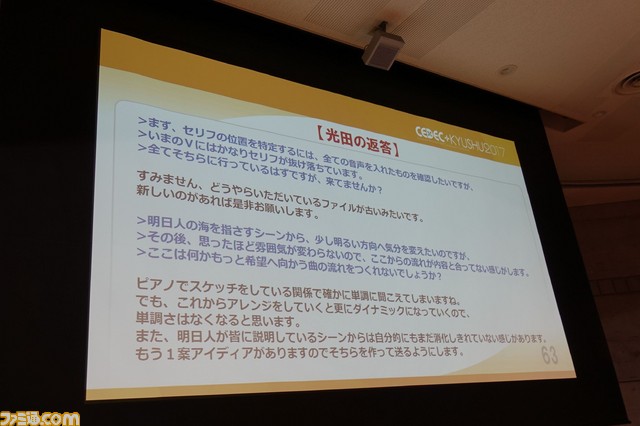

これに対して、日野氏はどういう要求をしたのか? ここで公開されたのは、両氏の実際のメールのやり取り。「1曲目は、のどかでありながらインパクトを与えられるものにしたい」、「灰崎のセリフには曲がかぶらないほうがいい」、「最後の吹雪のシーンに音楽が欲しい」と日野氏がリクエストし、それに対して光田氏が細かに答えている。

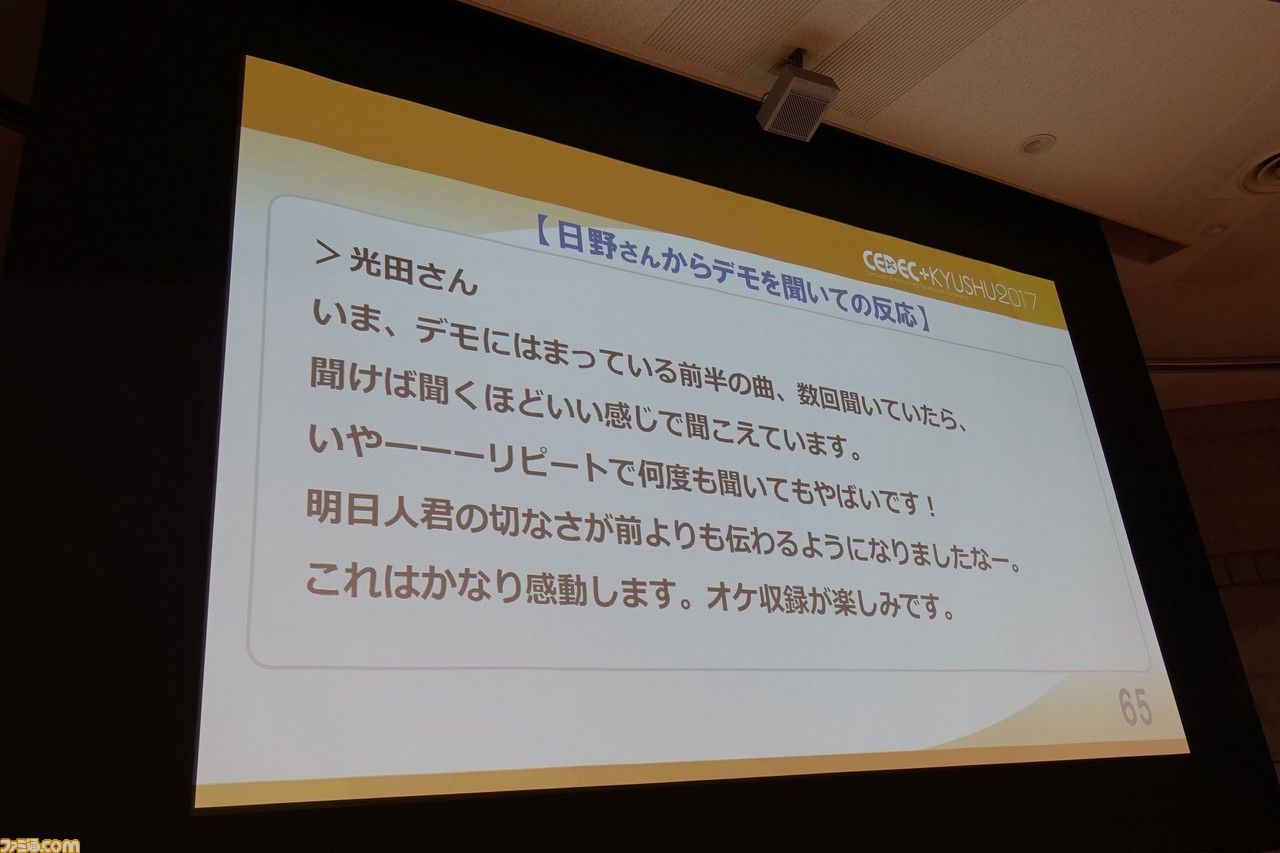

その後も細かいやりとりが続いた後、ついに楽曲が完成。収録を前にした日野氏のメールからは、興奮を抑えきれないほど手ごたえを感じていることが読み取れる。

では、ここにいたるまでの過程を踏まえて、完成したPVを見てみよう。

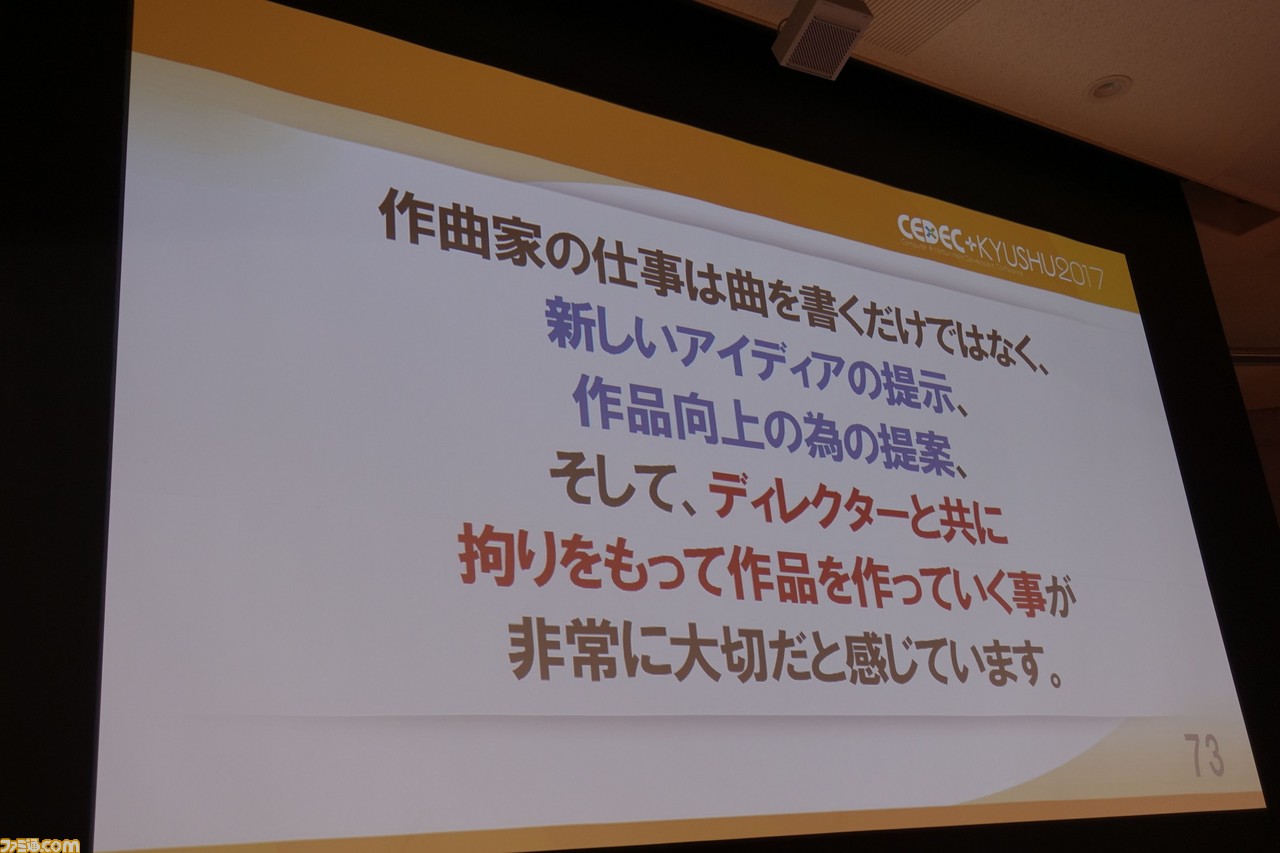

作曲家の仕事においては、“新しいアイディアの提示”、“作品向上のための提案”、そして“ディレクターとともに、こだわりをもって作品を作っていくこと”が非常に大切だと語る光田氏。その熱い姿勢と仕事ぶりが、このPVからも伝わってくる。

なお、光田氏と日野氏が全力で取り組んでいる『イナズマイレブン アレスの天秤』は、テレビアニメは2018年春より放送予定、ゲームは2018年夏に発売予定。また、それに先駆け、2018年1月21日には、東京ビッグサイトにてファンイベント“イナズマイレブン大復活祭”が大々的に行われる。同イベントのチケット購入方法などは、2017年11月25日(土)に配信予定の情報番組“イナズマウォーカー Vol.9にて発表予定とのこと。詳細は『イナズマイレブン』シリーズサイトで確認してほしい。