今月中旬にアメリカのカリフォルニア州サンノゼで行われた、Oculus VRの開発者向けイベント“Oculus Connect 4”。その基調講演では、親会社であるフェイスブックCEOのマーク・ザッカーバーグ氏が自ら登壇し、「10億人にVRを届ける」という目標とともに、さまざまな発表が行われた。

先日VRゲームをはじめとするコンテンツ部門を統括するジェイソン・ルービン氏のインタビューを掲載したが、今度は共同設立者のひとりであるネイト・ミッチェル氏に、より総合的な話を聞いたインタビューをお届けしよう。

Nate Mitchell(ネイト・ミッチェル)

Oculus VR共同設立者のひとりで、2017年10月現在はPC用VRヘッドマウントディスプレイRiftの統括。

――まずは単体動作するVRヘッドマウントディスプレイ“Oculus Go”について。「Oculus Go、専用スマートフォンもいらなくて199ドル。ドーン(効果音)」というCMが容易に想像できるぐらいですが、あらためて戦略面でのこの製品の位置付けを教えてください。

N・ミッチェル 基調講演でも示したように、我々はPCのVR、モバイルVR、そして単体動作するスタンドアローン機という3つのカテゴリーを考えている。

PCはハイエンドVRで、体験にとても真実味があって没入感が高い。このカテゴリーにはRiftがある。一方、Gear VRは手に入れやすく使いやすいモバイルVRで、サムソンの対応スマートフォンが必要だ。

その中間となるのがスタンドアローンデバイスで、お母さんや友達に「ベストバイ(アメリカの家電小売店)に行ってこれを買えばすぐ使えるよ」と勧められるものだ。オールインワンだからPCもスマートフォンもいらない。これはVRの真の普及にあたって魔法のような力があると思うんだ。

そしてさらに、199ドルという価格は、より多くの人が手を出しやすい絶好のポイントだと考えている。“VRに興味はあるけどサムソンのスマートフォンとかウィンドウズPCは持ってない”という人はすごくたくさんいるから、まずそこにOculus Goを、そして願わくばSanta Cruzプロトタイプ(※)の延長上にある製品をお届けしたい。(※よりOculus Goと同じくスタンドアローン機として開発中のプロトタイプ。後述するように仕様が異なる)

――では、なぜふたつのバージョンのスタンドアローン機を考えているのでしょう? Goが発表された時に、僕は「あぁこれがSanta Cruzの製品版なのか」と思いましたが、そうではありませんでした。

N・ミッチェル 我々はそれぞれのカテゴリーで、価格面でも性能面でも有効な幅があると見ている。その上でまずOculus Goは手に入れやすさを重視していて、「199ドルで素晴らしい体験をしてもらおう」という所に合わせて調整している。

Project Santa CruzにはいくつかOculus Goと異なる重要なポイントがある。まずはポジショナルトラッキングの存在だ(プレイヤー本人の上下前後左右の動きの検出。Oculus GoとGear VRにはない)。これによって体験が変わる。そして同じく位置検出をするハンドコントローラーがついてくる。これもまた体験が非常に変わってくる。

でも、どちらもスタンドアローン機の製品として今実現しようとすると、価格が非常に高くなってしまう。それは本意ではないから、Santa Cruzはまだプロトタイプ段階に留めているんだ。

N・ミッチェル ここで将来を想定してみると、Goはスタンドアローンのカテゴリーでエントリーレベルのモデルという位置づけになるだろう。そしてSanta Cruzの延長にある製品は、よりハイエンドでより高価だけども、もっと没入感を味わえるというタイプの製品になるはずだ。

こういったことはほかのカテゴリーについても考えていて、“もっと高価なRift”とか“もっと安いRift”もあるといった感じに、各カテゴリーにグッド・ベター・ベストがあるようなことになっていくのではないかと見ている。

――そういった将来において、どうやってフラグメンテーション(分断化)を避けますか? Android向けのアプリを作っている開発者なんかは、あまりにもタイプが多いことに頭を悩ませていますよね。

N・ミッチェル まず、今のところはそこまでフラグメンテーションの問題は抱えていない。というのは基本的に自社で作るファーストパーティーデバイスだからね。

RiftではゲームパッドやTouchコントローラーなど、対応コントローラーが複数あったことで操作面ではフラグメンテーションがあるけども、結局は多くのユーザーはTouchを使うようになっている。同じようにGear VRではタッチパッドとGear VRコントローラーがあるけども、こちらは同じようなインプットになってくるから、両対応のコンテンツが多い。

さて、ふたつのスタンドアローン機についてだけども、基本的にはGear VRのエコシステムに近いので、さほど問題は起きないはずだ。どれぐらいの処理能力を積むかという点で違いが出てくるかもしれないけど。

我々がやりたいのはできるだけギュッとまとまったプラットフォームで、開発者がいくつものハードへの対応に頭を悩ませないようにしたい。

今回は将来的な4つの製品を示していて、現在はそのうち(Santa Cruzプロトタイプを除く)3つの製品が決まっているわけだけども、GoとGear VRのふたつはプログラムの互換性があるので、それほどの分断化ではないと思う。

「10億人にVRを届ける」ために

――2019年とか2020年ぐらいにかけての展開はどうなっていくのでしょう。

N・ミッチェル マーク(・ザッカーバーグ 氏)が基調講演で「10億人にVRを届ける」と言ったけども、Oculus Connect 4で見せたのはすべてそれを実現するための包括的な取り組みだ。数年以内に、より手に入れやすい、より使いやすいハードウェアが我々から出てくるのを期待してもらっていい。それと同時に、時が来たら革新的な次世代のVRをお見せすることになると思う。

N・ミッチェル それだけでなくコンテンツやプラットフォームももっと強化していく。より多様な使われ方にも対応していきたいし、そこにもっと多くの人をVRにひき込むための“キラーアプリ”もガンガン提供したい。というのは、何が“キラー”かは人によって違っていたりもするからね。僕とあなたは多分ゲームがメインだけども、そこの彼女(PR担当)はMediumとか、もっとクリエイティブツールなんかを好む。

我々としてはVRは(PCやスマートフォンを同じように多様なことを実行できる)コンピューティングプラットフォームと考えていて、もっといろんな使い方を発見できるように日夜研究を続けている。VRがいろんな人の生活の一部になるにはどうすればいいかを真剣に考えているんだ。

なのでここからの数年間は、ここまで話したような方向性で、ハードウェア、そしてソフトウェアとコンテンツのイノベーションをどうやっていくかが柱になると思う。

――Oculus VRがVRプラットフォームをやるほかの会社と異なるユニークな点は、フェイスブックの一部門であるということだと思います。マーク・ザッカーバーグ氏の立場で考えると、VRに10億人が使う新たなソーシャルプラットフォームを築くことができたら、それが必ずしもOculus一社によって成されなくても大きな意味がある。フェイスブックを親会社として持つことのメリットはどれぐらいありますか?

N・ミッチェル フェイスブックの一員であることは間違いなく大きな力になっている。あらゆる物量の面でね。より多くのリソースを得られるし、より多くのスタッフを得られて、ロードマップを大きく進めることができるし、もちろんより多くの投資をコンテンツやプラットフォームに対して投下できる。

そもそもそれが、我々がフェイスブックに合流した理由のひとつでもある。そうすればVRを一気に促進することができると知っていたからね。我々としてはクオリティを大事にしていたから、高品質なVR製品を実現して、しかもそれを複数のカテゴリ(PCとモバイル)で進めて、コンテンツも揃えるというのは、フェイスブックの一員であること抜きにはできなかった。マークとは次の10年間にVRが持ちうる力についてのビジョンを共有している。

――実際、ソーシャル関連の取り組みも強化されてきました。フェイスブックの友達とVR空間で交流できるFacebook Spacesでは、360度のライブ動画を再生できるようになったり、3DアニメツールのQuillも利用できるようになることが明かされました。そして映画やライブなどをVR空間で同時に鑑賞できる“Venues”も発表された。

N・ミッチェル 友達がVRにいればそこで会いたくなるというものだし、大きなプラットフォームを作るには、より多くの人をひき込むのが重要だ。だからそれが先に話したような、より手に入れやすいハードウェアを提供するということと関連してくる。

そしてもうひとつ大事なのは、VR空間の中で体験したことをVR機器を持たない人にもシェアする機会や方法をもっと増やすこと。そこについても力を入れていて、Facebook Spacesはフェイスブックへのストリーミングができるけど、VR空間の写真や動画、体験したことのストーリーをもっと外側の人へ伝える手助けをしていきたい。

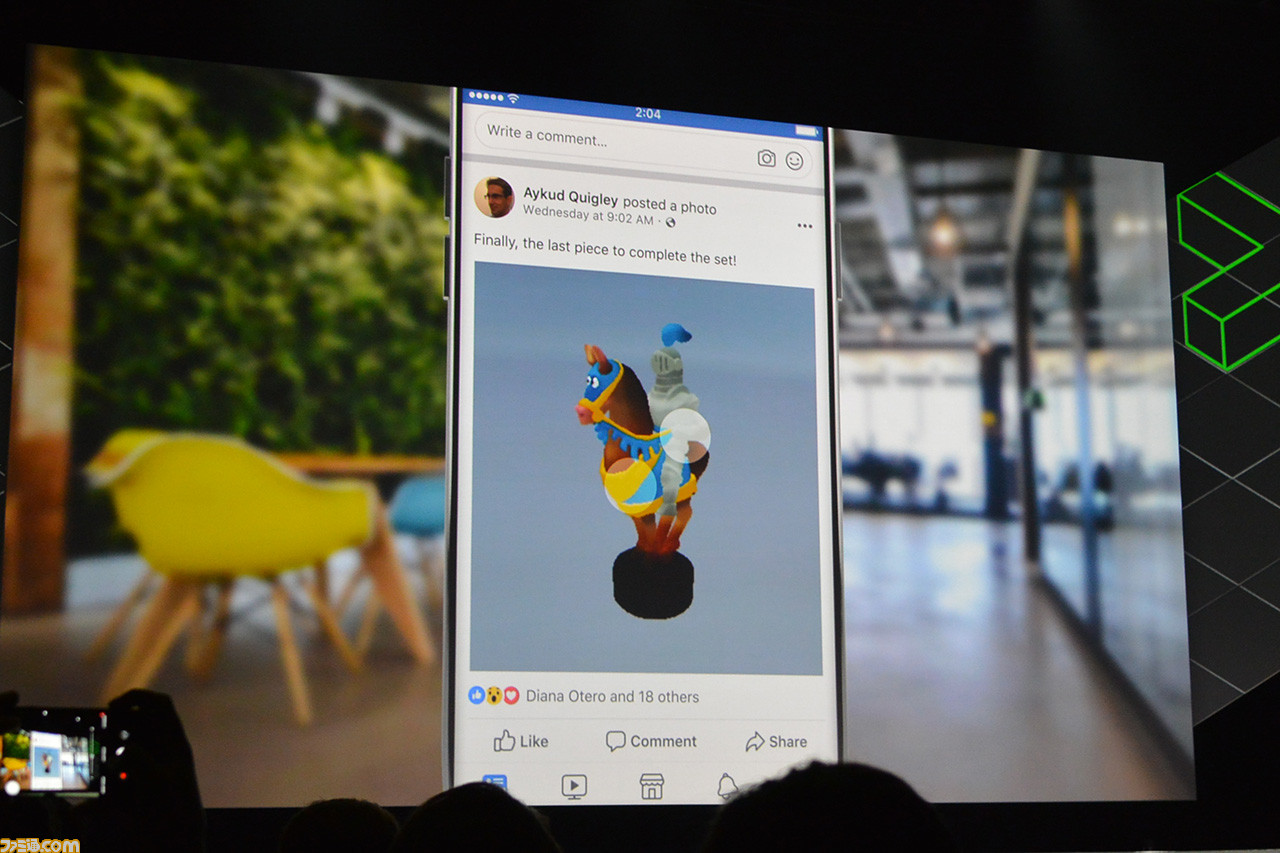

N・ミッチェル また、フェイスブックの投稿内で3Dモデルを表示できる“3D Post”も発表した。こういったものもVRの魅力を人々に伝えていく上で重要だと思っているんだ。

Twitchへの直接配信や、VR空間での非VRアプリの利用も可能に

――VRアプリやゲームからのダイレクトなストリーミングや録画なんかがもっと使えるようになるとありがたいと思います。

N・ミッチェル Gear VRではすでにダイレクトなストリーミングをサポートしているけども(※フェイスブックへのストリーミングとChromecast経由でのスマートTV等へのミラーリングに対応)、Riftでも来年サポートする予定だ。

すでにあれこれ工夫してVRアプリのストリーミングをしている人もいるけども、Oculus Dash(※非VRの一般アプリもVR空間で使えるランチャー環境)からボタンひとつでフェイスブックやTwitchへの配信が直接実行できるようになる。

――そのOculus Dashはすごくいいです。僕はVirtual Desktopなどの非VRアプリをVR空間で使えるようにするソフトをいろいろ試していて、“Virtual Desktopについての記事をVirtual Desktop内で書く”なんてこともしてきました。でもなぜ今なんですか? 僕はローンチからこういう機能を待ってたんです。

N・ミッチェル Oculusが去年とても成長して、より多くの人がそれぞれのプロダクトに関わるようになって、適切なタイミングが来たからという感じかな。早くこういった細かい部分まで整備できればいいんだけども、どうしても順番があるから。

要するにRiftとそのクライアントソフトであるOculus Homeを見直すにあたって、「これは未来に向けた技術的基礎を十分に満たしているとは言えないぞ」という結論に至った。そしてVRを本当のコンピューティングプラットフォームにするためには、そして本当に仕事をできる環境にするにはどうすればいいか、イチから考えることにした。そうやってDashとHomeの新バージョンを設計してきて、今回ようやく発表できたというわけだ。

――Dashではマルチウィンドウを扱えますか? それともこれまでのサードパーティー製アプリのようにシングルウィンドウでしょうか?

N・ミッチェル マルチウィンドウだ。それぞれのアプリケーションが独立したバーチャルウィンドウを持てるようになっている。

――つまり、この辺(額の上)にYouTubeを流しつつ、正面にテキストエディターがあって、その横に資料が開いてあるというようなことが……。

N・ミッチェル できる。「Spotifyは流すだけだから端っこでいいや」とかね。

――Windows 10のMixed Reality ポータルで同じようなVR空間での一般アプリの利用ができますが、Rift向けサポートなどについて話していたりしますか?

N・ミッチェル マイクロソフトがWindows MRのヘッドセットでどういうことをやっていくのかすべて把握しているわけではないし、まだ答えられることはないかな。もっとわかってきたらシェアしたいと思う。