証券アナリストが解説する日本でのデジタル配信の現状

2017年9月21日(木)から9月24日(日)まで、千葉・幕張メッセにて開催中の東京ゲームショウ2017(21日・22日はビジネスデイ)。初日には、“ゲームのデジタル流通”をテーマとしたグローバル・ゲーム・ビジネス・サミットが行われた。現在、スマホゲームのみならず、PCゲームや家庭用ゲームもデジタル配信によるコンテンツ販売が増加している。そこで、世界各国からさまざまな立場のパネリストを迎え、デジタル流通ならではの問題点や可能性などについて考えようという内容だ。

河﨑高之氏(アメリカ/エピック・ゲームズ・ジャパン 代表)、Victor Kislyi氏(キプロス/Wargaming CEO)、Mikko Kodisoja氏(フィンランド/Supercell ファウンダー)、辻本春弘氏(日本/カプコン 代表取締役社長COO)、前田栄二氏(SMBC日興証券 株式調査部 エンタテインメント・メディアチーム シニアアナリスト)

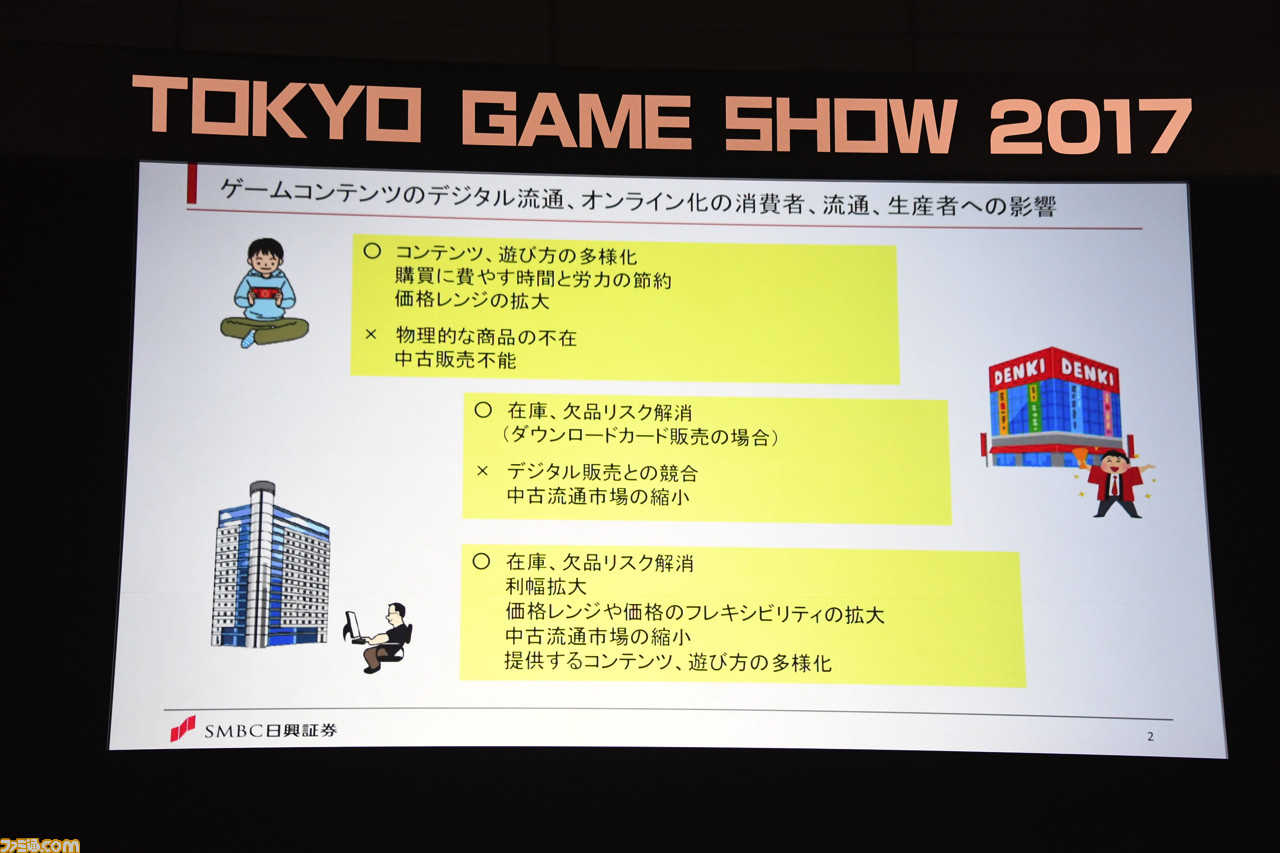

冒頭では、SMBC日興証券のアナリストである前田栄二氏が、日本におけるゲームのデジタル流通の現状をスライドで整理した。1枚目では、デジタル流通のメリットとデメリットを列挙。まず、ユーザーは、実店舗へ出かける時間をゲームプレイに回せたり、従来より安価なタイトルも購入できたりといった恩恵を受けられる。ただ、収集の楽しみが失われたり、中古で売って次のゲームのための原資とすることができないなどのマイナス面も。次に、流通業界にとっては、デジタル販売との競合や、中古流通市場の縮小など、ほとんどデメリットしかない。そして、メーカーにとっては、在庫リスクが解消し、価格をコントロールしやすくなり、中古品対策もできるとあって、多くの利点がある。

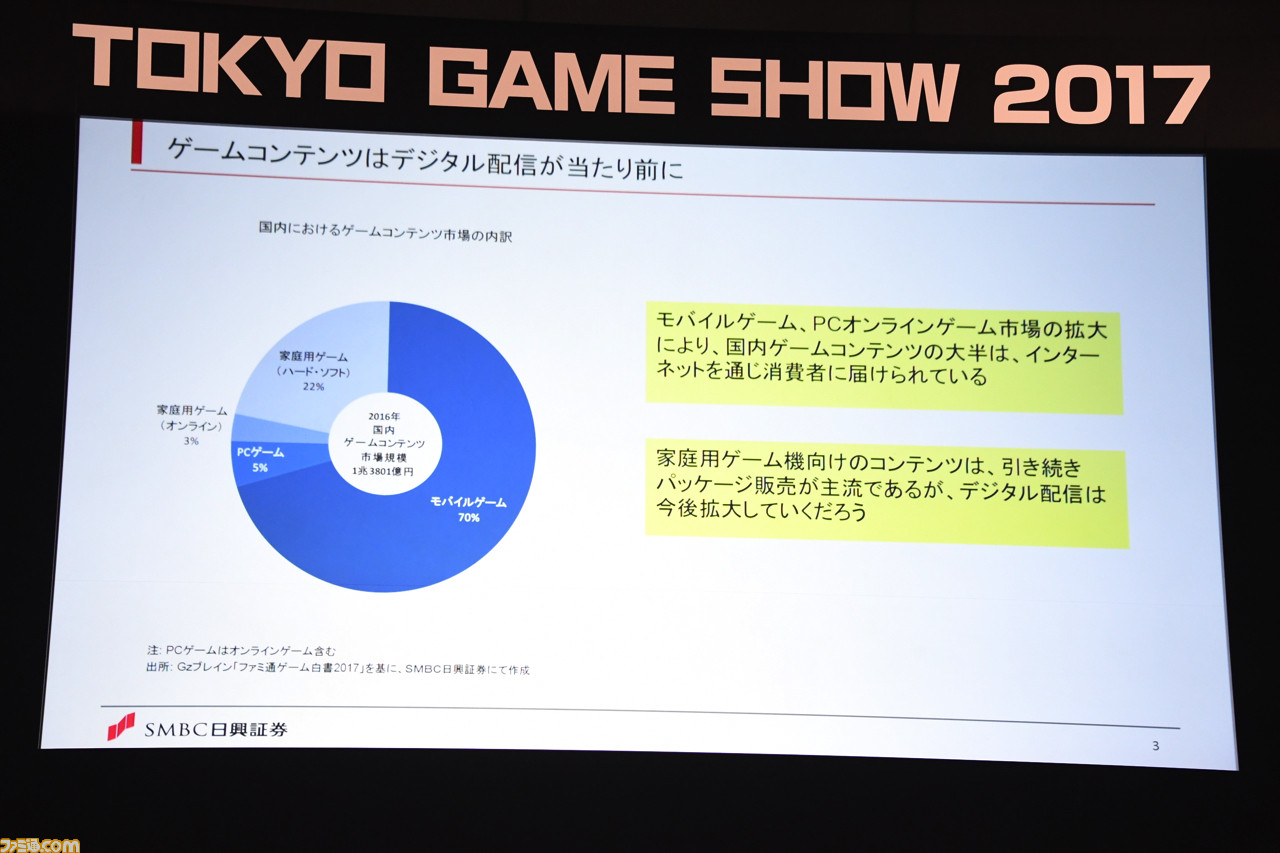

続いて2枚目のスライドにて、国内におけるゲームコンテンツ市場の内訳を紹介。デジタル配信のみとなるモバイルゲーム市場が非常に大きいことから、すでに日本のゲームコンテンツの大半はインターネットを通じてユーザーに届けられている状態に。とはいえ、家庭用ゲーム機向けコンテンツのデジタル配信はまだ10~20%に留まっていると思われ、今後の拡大が予測される。

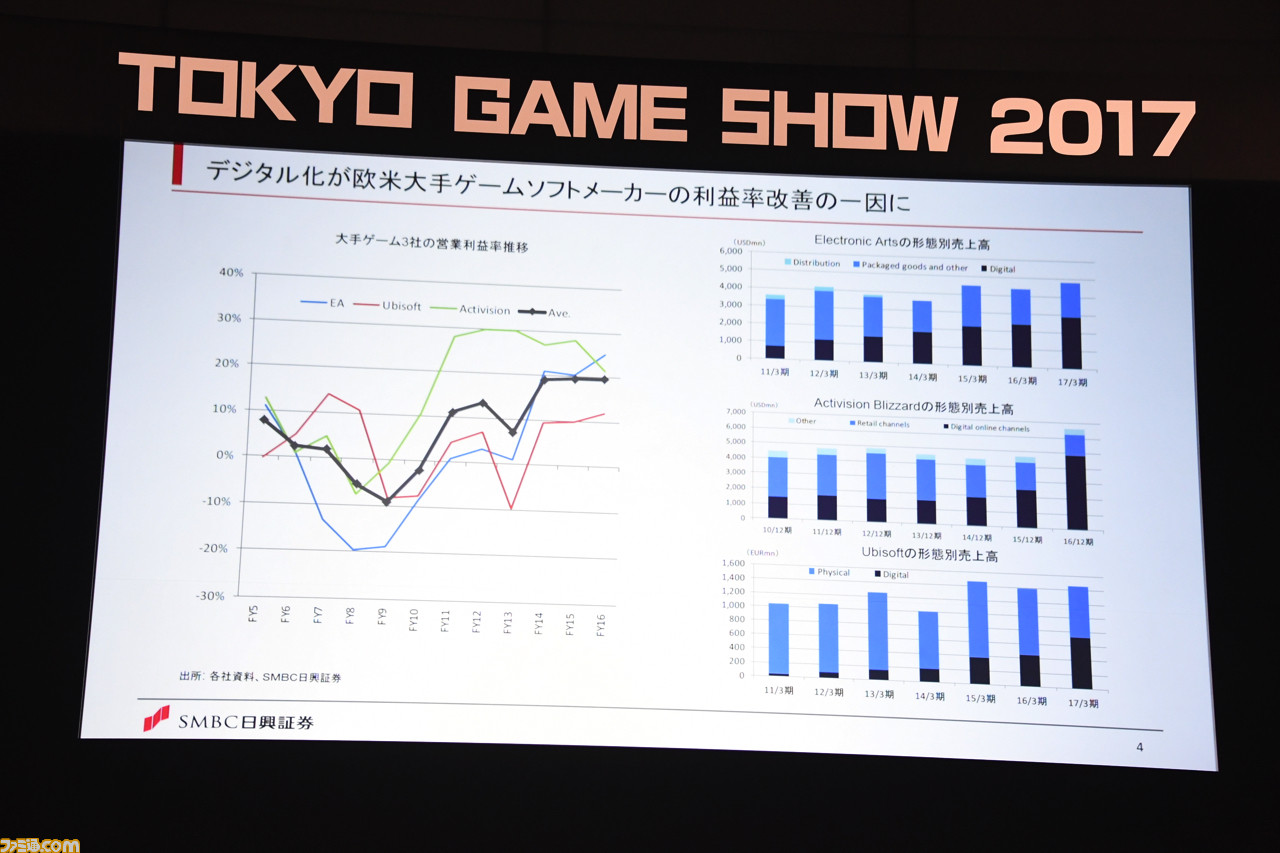

3枚目のスライドでは、デジタル流通が欧米大手ゲームメーカーの利益率改善の一因となっていると分析。エレクトロニック・アーツとアクティビジョン・ブリザードでは、売り上げの大半がデジタル販売に移行しており、ユービーアイソフトもその傾向が見られるそうだ。前田氏は「日本のメーカーはまだ移行が進んでいない。ということは今後、利益率改善の可能性がある」と解説した。

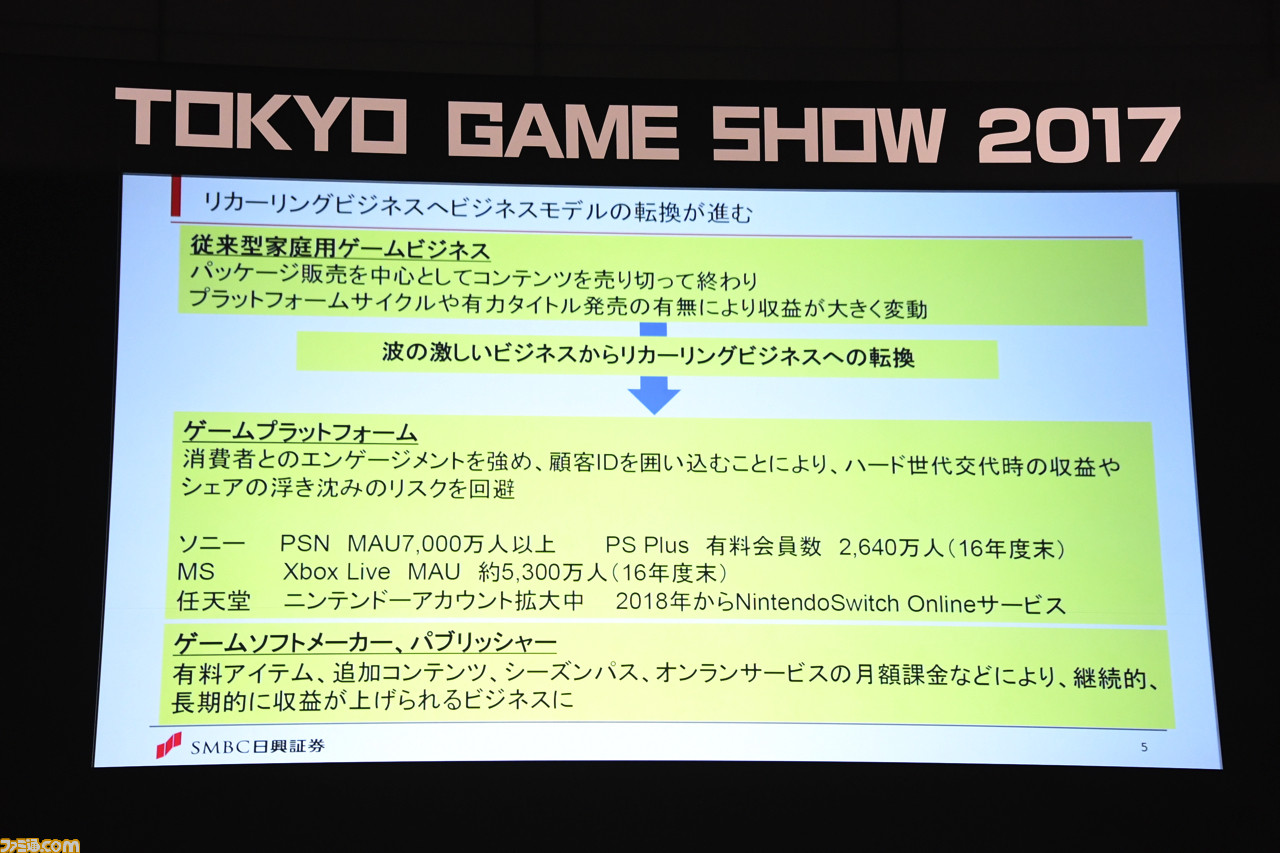

4枚目のスライドは、デジタル流通が起こしている家庭用ゲームのビジネスモデルの転換について。従来はパッケージ販売など売り切り型のビジネスだったが、リカーリングビジネスへの転換が進んでいるという。リカーリングビジネスとは、安定した顧客から継続的に収益をあげるビジネスのこと。プラットフォームにおいては、プレイステーションネットワークやXbox Live、ニンテンドーアカウントが顧客の囲い込みに機能している。また、コンテンツメーカーにおいては、追加DLCや課金などにより長期的に稼げるようになってきた。

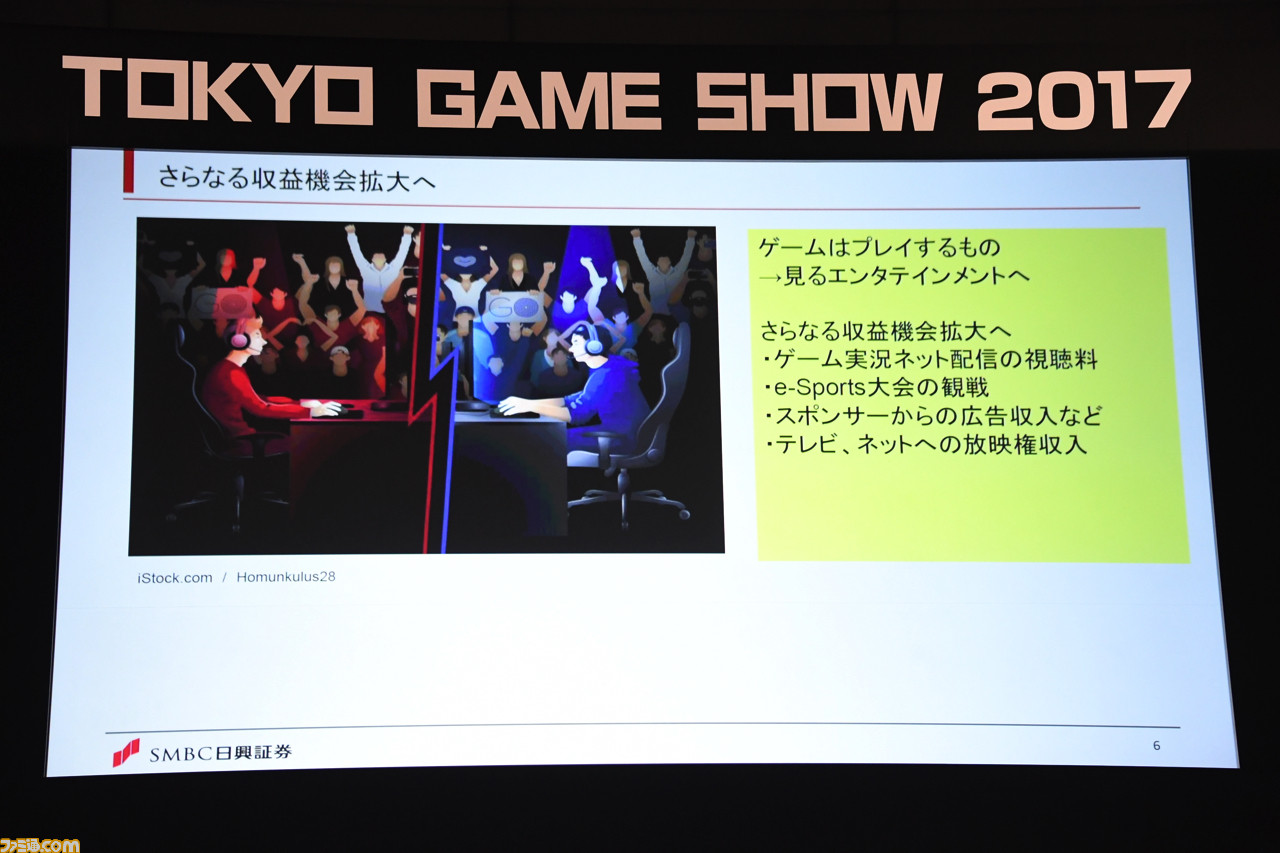

最後のスライドでは、インターネットによってもたらされる収益機会の拡大についても触れた。ゲームがプレイするものから見ても楽しいエンターテインメントへ変わりつつある現状を踏まえ、ネット配信されるゲーム実況の視聴料やeスポーツ大会の観戦料、放映権料などといった、プレイヤー以外からの収入も増えるだろうと推測。前田氏は「ユーザーひとりあたりからの収入の拡大、そして今までお金をゲームに払ってこなかったひとからの収益が得られることで、ゲーム産業全体で見ると、ネット化によるメリットは加速中」と結んだ。

売り上げの90%がデジタル! 英国のインディーゲームパブリッシャー

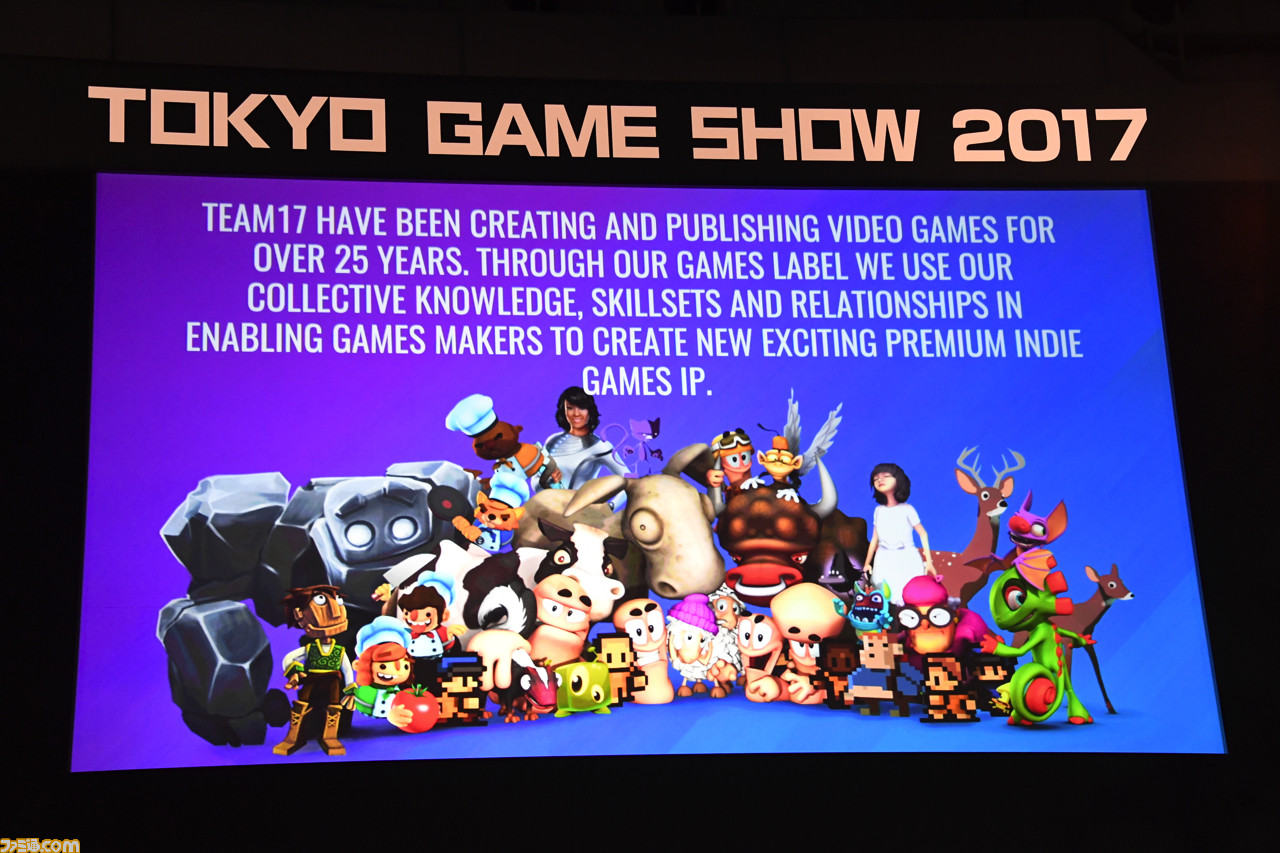

ここからは、パネリストそれぞれの立場からのショートプレゼンテーションがスタート。はじめにマイクを握ったのは、イギリスのディベロッパーでインディーゲームパブリッシャーでもある、Team 17のMatthew Benson氏だ。25年以上の歴史を持つ同社は、Steam、PS4、Xbox One、Nintendo Switchを中心にタイトルを展開しており、2017年の売り上げは90%がデジタル販売と予測されている。

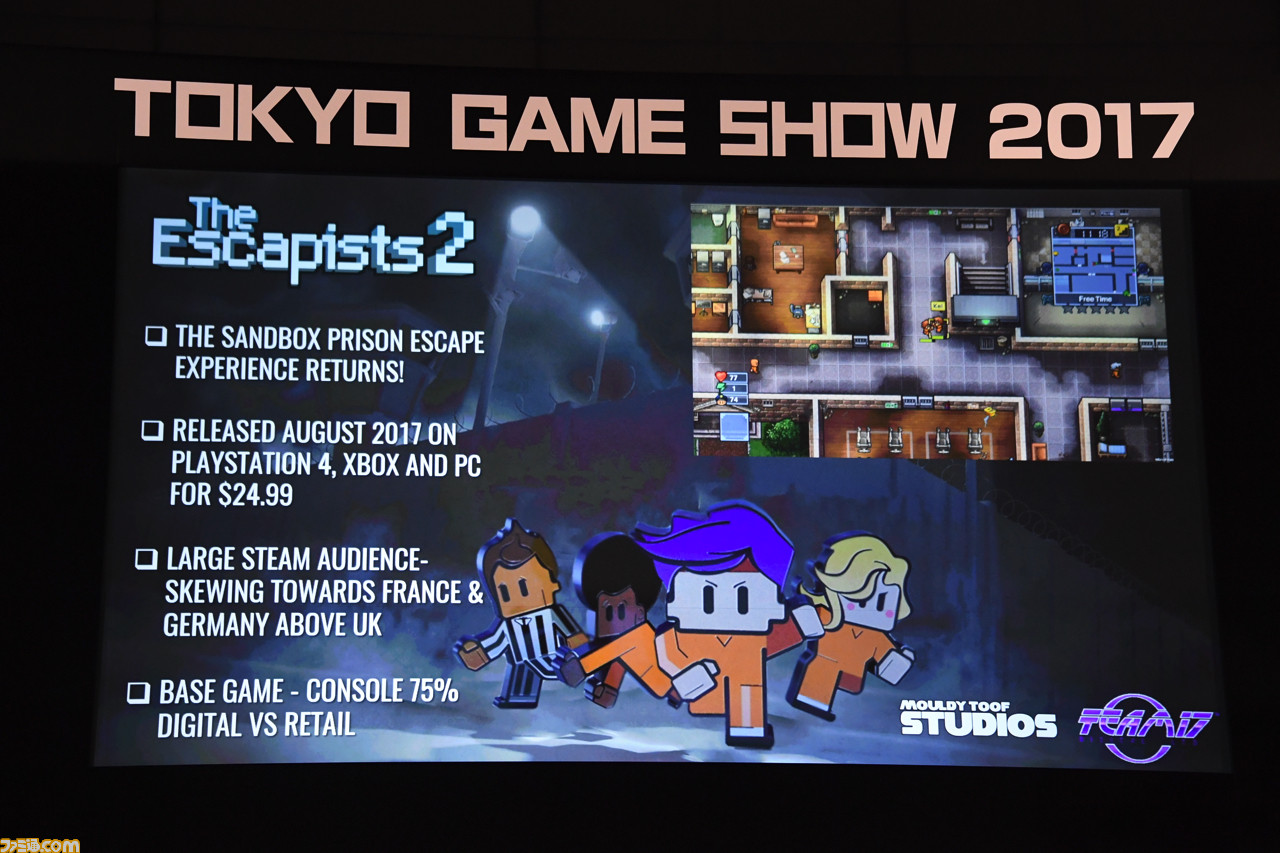

売り上げの割合は、ブランド、ジャンル、プラットフォーム、価格帯などに左右されるという。たとえば、Steam、PS4、Xbox Oneで約40ドルのアクションゲーム『Yooka-Laylee』は、家庭用ゲーム機でのデジタルとパッケージの売り上げ比率が半々。Steamではおもにイギリスのユーザーに人気だ。また、同じプラットフォームで約25ドルの脱獄ゲーム『The Escapists2』は、家庭用ゲーム機ではセールスの75%がデジタルで、Steamではフランスとドイツのユーザーが多い。さらに、ニンテンドースイッチでデジタル専売コンテンツの展開を開始し、北米、イギリス、フランス、オーストラリア、ドイツなどでよい出だしを見せているそうだ。「イギリスでは任天堂ハードが強くなかったが、ニンテンドースイッチではイギリス、フランス、ドイツあたりがおもな市場になりそうだ」と、Benson氏は語った。

デジタル流通でパブリッシャーになれたエピック・ゲームズ

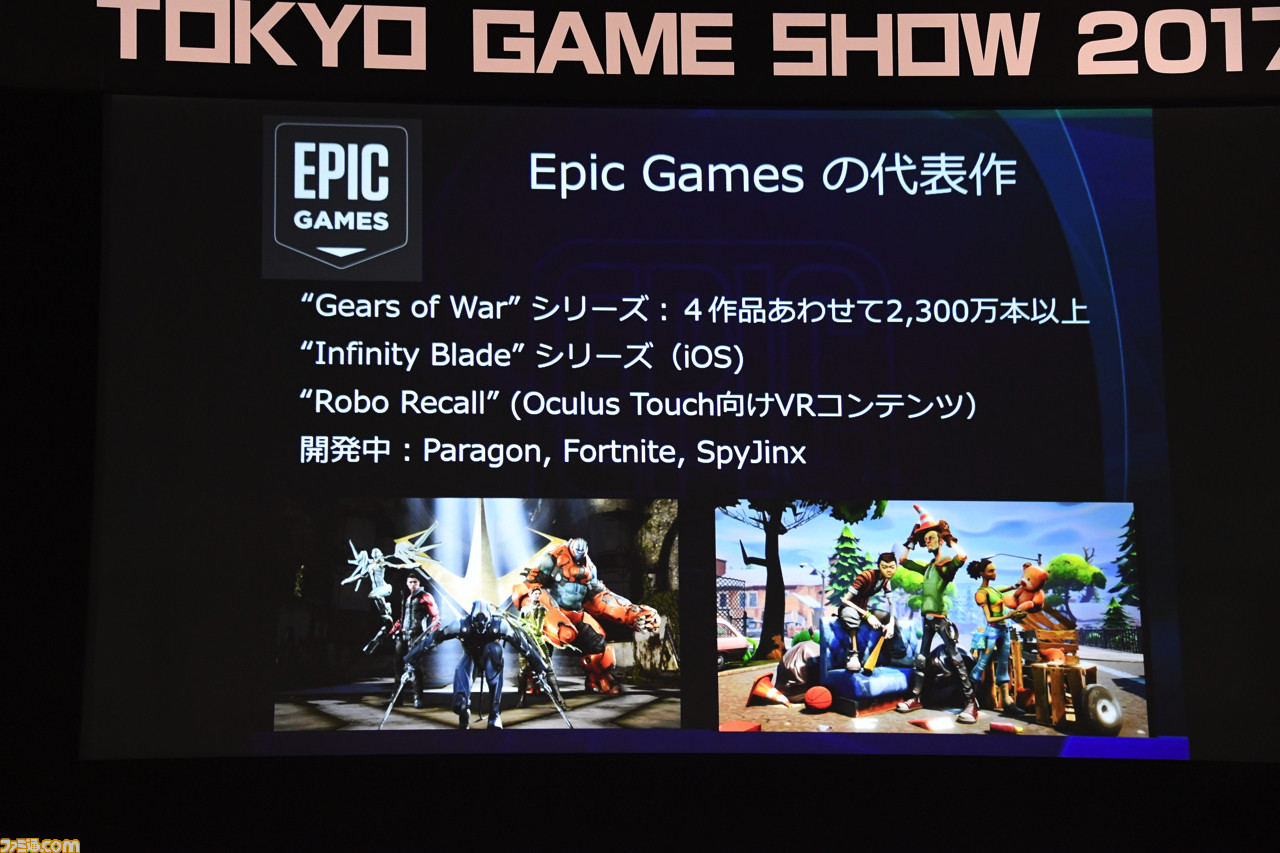

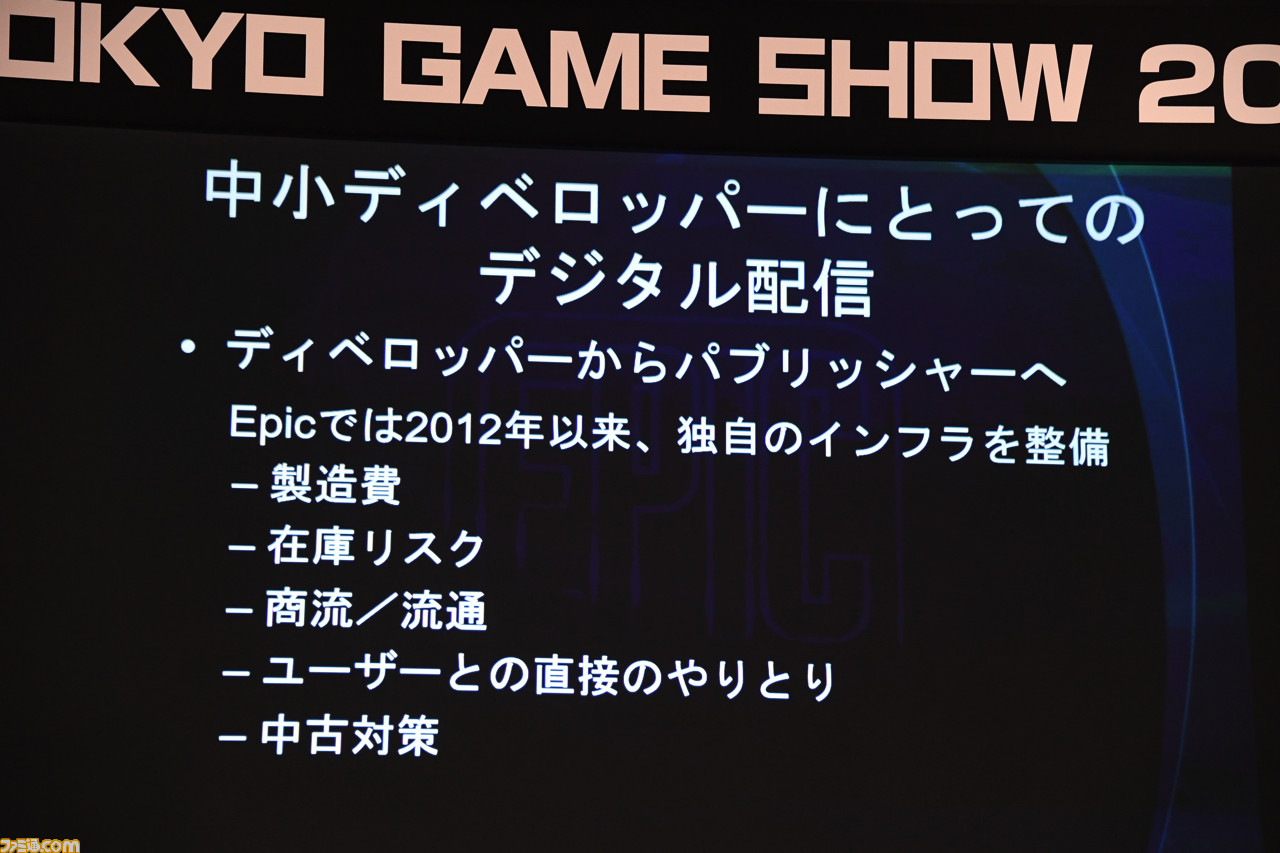

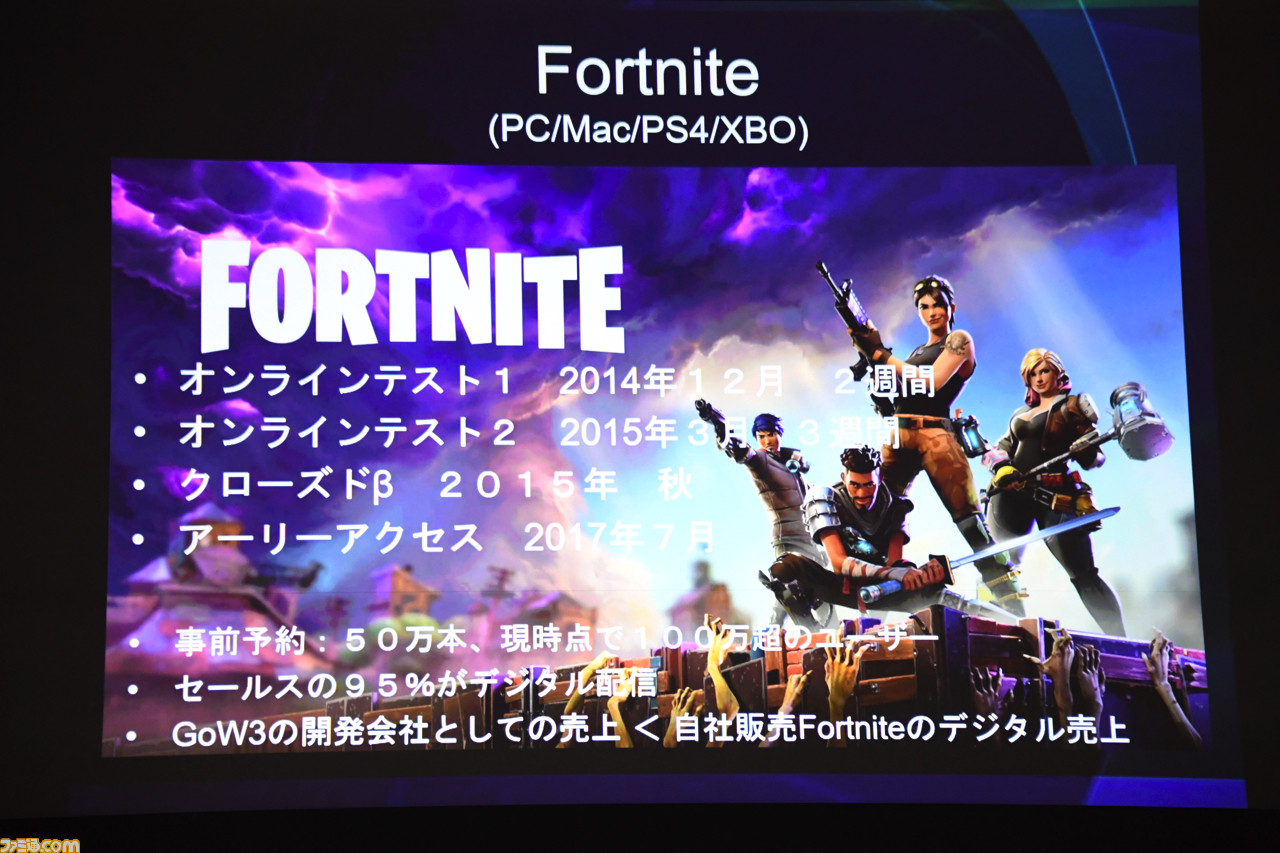

エピック・ゲームズ・ジャパン河﨑高之氏のショートプレゼンテーションは“中小ディベロッパーにとってのデジタル配信”がテーマ。アメリカのエピック・ゲームズは、ゲームエンジン“アンリアルエンジン”の開発で知られるが、『Gears of War』シリーズなどゲームのディベロッパーでもある。同社がセルフパブリッシングに乗り出したのは『Infinity Blade』からだが、これは「ios向けのデジタル専用タイトルだったから実現できたこと」と河﨑氏は振り返った。というのも、資金力のない中小ディベロッパーにとって、製造費を前払いし、販売のために流通へのコネが求められるパッケージ販売は困難というのだ。ちなみに、同社がパブリッシングする『FORTNITE』は、セールスの95%がデジタル配信。2017年7月にアーリーアクセスがはじまったばかりだが、すでに売り上げが『Gears of War 3』でのディベロッパーとしての収益を上回っているという、驚きのエピソードも紹介された。

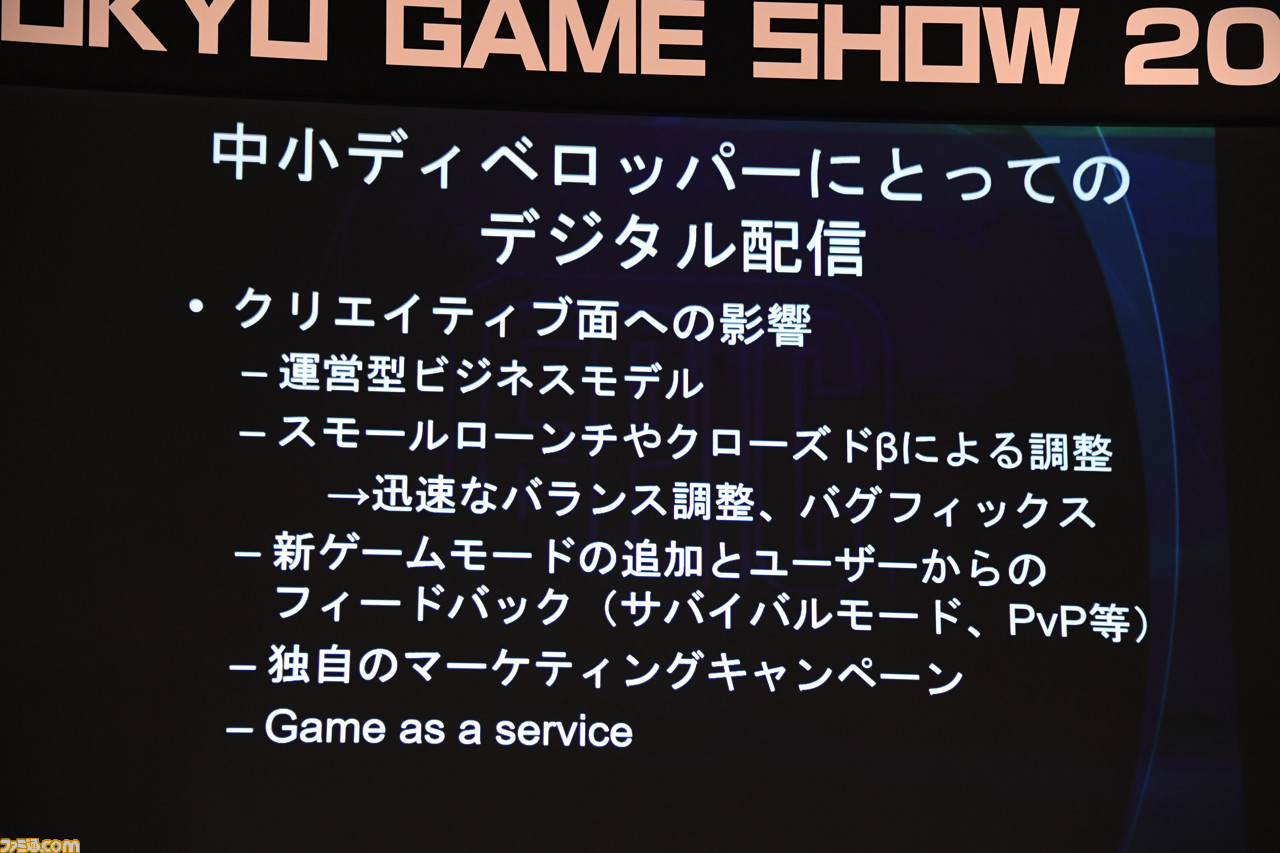

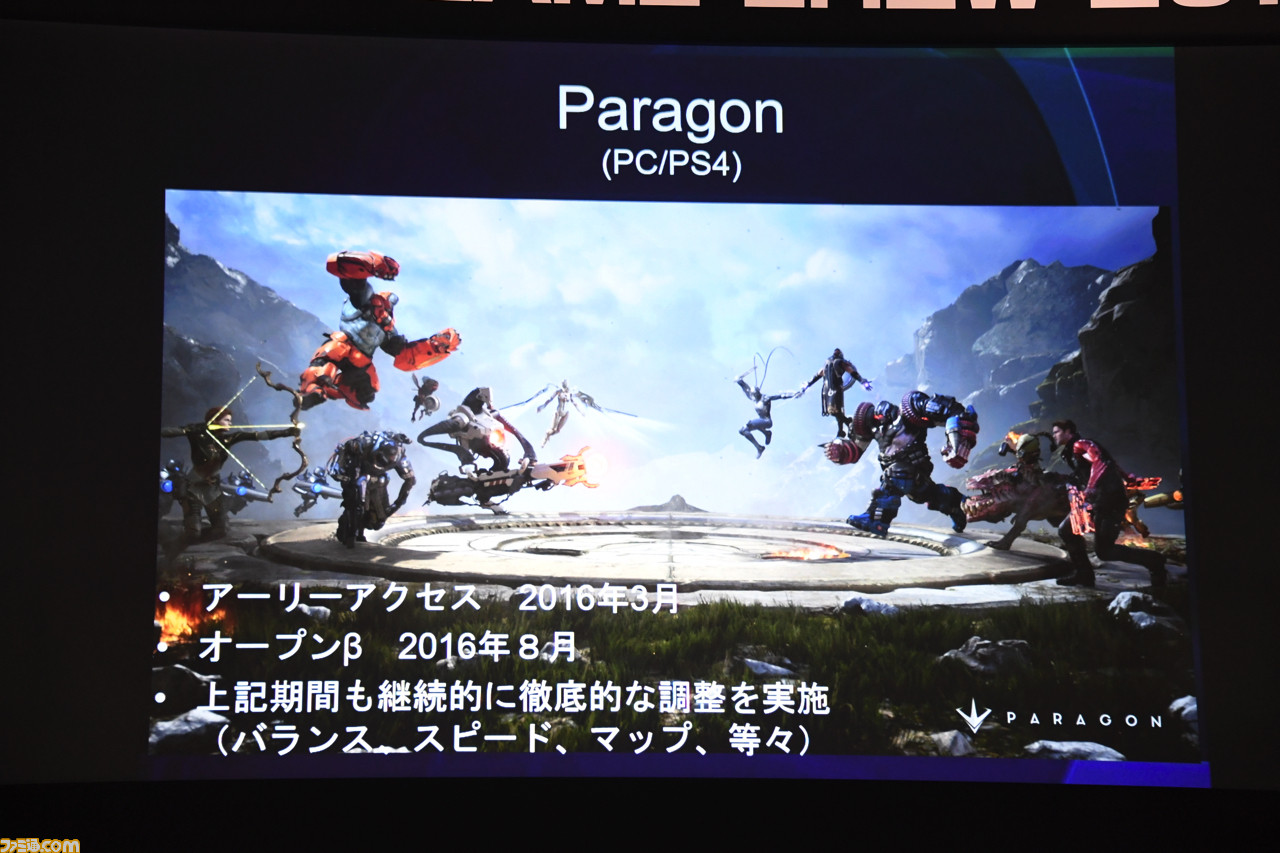

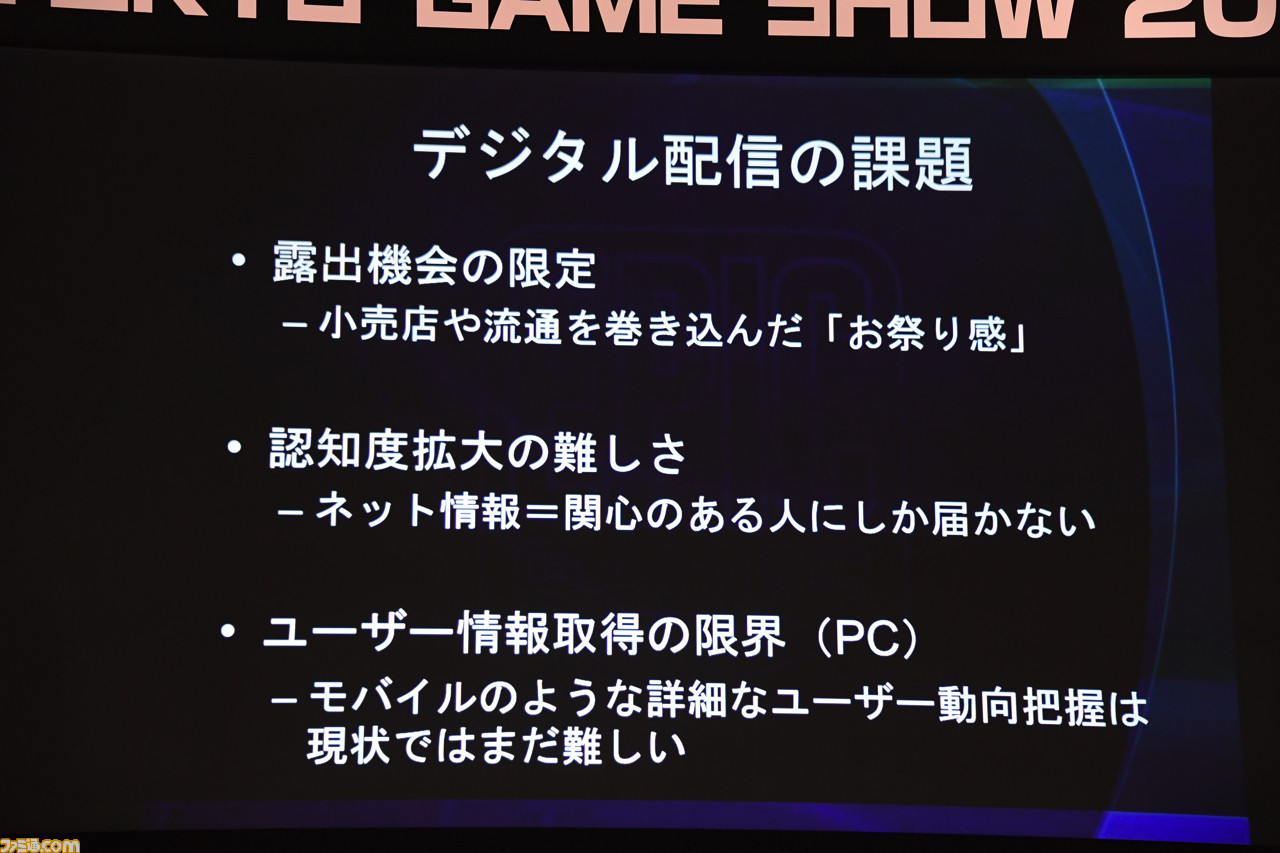

また、デジタル配信はクリエイティブ面でもメリットをもたらし、現在開発中の『Paragon』では、クローズドβ期間中にユーザーからの声を聞き、2回ほど大幅に作り直して改善を図ったという。「ユーザーリサーチとオペレーションを一緒にできるのは、デジタル配信、そして運営型ビジネスモデルならではの恩恵」と河﨑氏。このほかにも、ユーザーとの距離感が縮まることで、ゲームを実際に制作しているスタッフが情報発信したり、イベントを打ったりなど、独自のマーケティングキャンペーンが展開できることも利点として挙げた。しかし、「物理的なパッケージがないことによる露出機会の限定」、「もともと関心のあるひとにしか情報が届かないため、認知度の拡大が困難」、「モバイルほど詳細なユーザー動向の把握は、PCではまだできない」という課題もあるとした。

デジタルのみの『World of Tanks』は「最後の賭け」だった

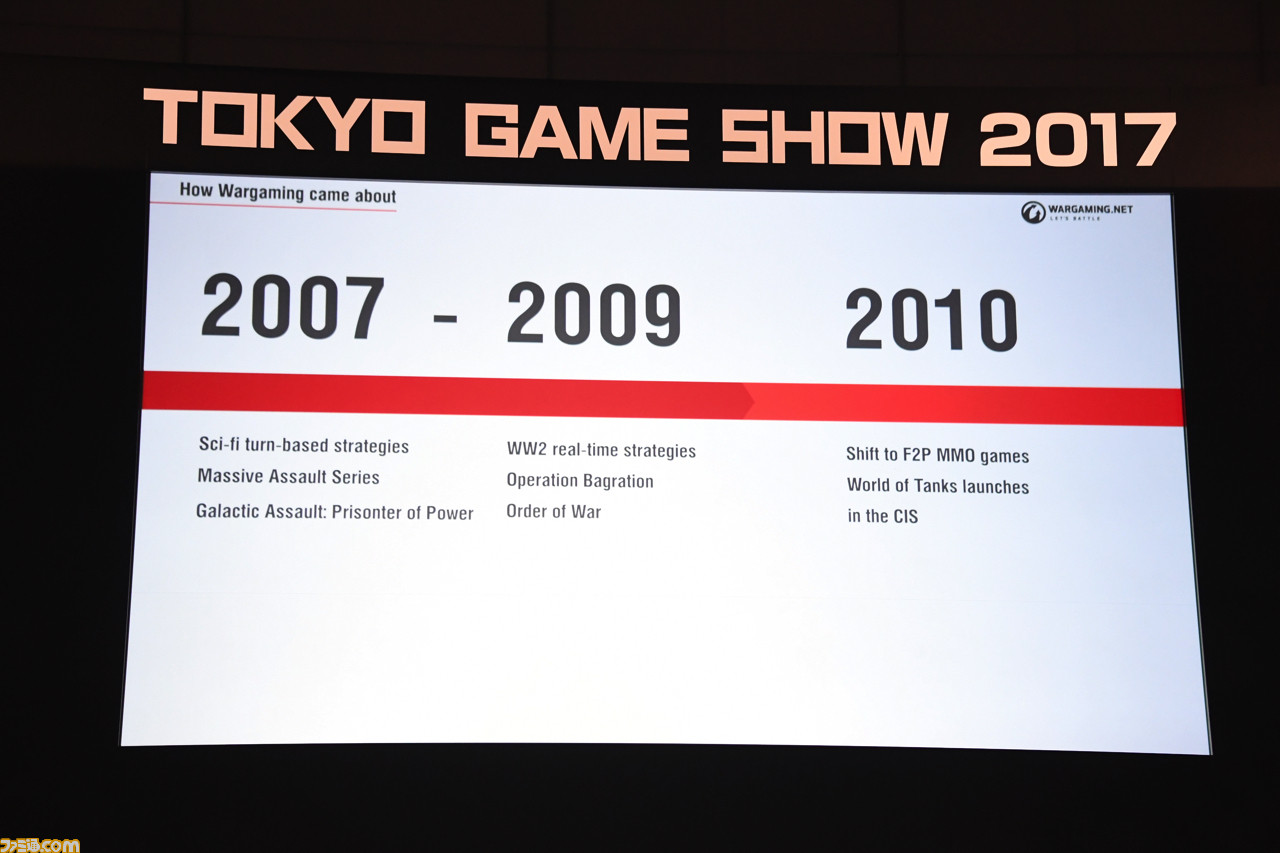

河﨑氏からバトンを渡されたのは、キプロスのオンラインゲームメーカーWargaming のVictor Kislyi氏。『World of Tanks』で有名な同社は、いまや4500名のスタッフを抱えるまでに成長したが、立ち上げたのは数名の大学生だったとか。もともとはパッケージのソフトを手がけていたが、資金も専門性もなく、大きな成功には結びつかない時期が続いた。その後、スクウェア・エニックスの『Order of War』などのディベロッパーとして成果をあげるものの、開発コストをカバーできず、これがパッケージソフトをやめるきっかけに。最後の賭けとして、オンラインのフリートゥプレイゲームに完全に切り替え、2010年に『World of Tanks』が生まれたという経緯がある。『World of Tanks』はPCをはじめ、モバイルやPS4でも展開され、世界中で大成功を収めている。

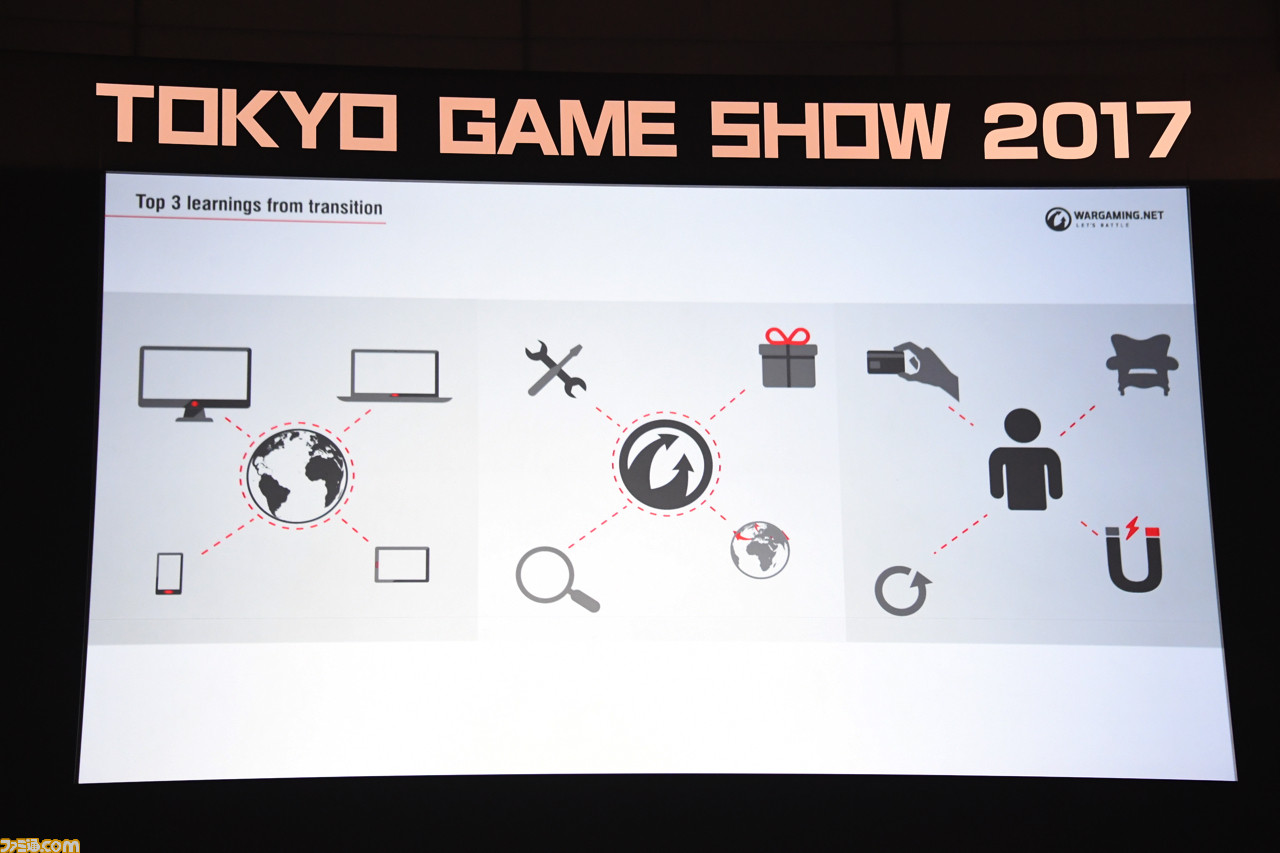

Kislyi氏が考える成功の要因は3つ。いちばん重要だったのはチームで、『World of Tanks』の場合は約120人のスタッフがベラルーシ(同社の創業地)に集まり、約2年で完成にこぎつけたという。「変化が激しいゲーム業界では、優秀な人材がとくに必要」とKislyi氏は力説した。2番目に挙げたのは流通のためのインフラで、同社は独自にサーバを準備し、配信ネットワークも構築したそうだ。さらに、日本を含めたさまざまなエリアにオフィスを開設し、細やかなカスタマーサポートやマーケティングなどを現地で行っている。3番目には、勝利する権利をお金で売らない、という哲学を挙げた。課金要素に強い武器などを盛り込むと、お金で勝利が買えるということに対してコミュニティが怒り、マイナスの影響を受けてしまう。Kislyi氏は『World of Tanks』のスタイルを「ソフトな収益化」と呼んだ。

運営型モバイルゲームの特徴を活かしたSUPERCELLの開発アプローチ

SupercellのMikko Kodisoja氏は、モバイルゲームのトレンドを解説することからはじめた。同社は『クラッシュ・オブ・クラン』などで知られる、フィンランドのモバイルゲーム開発メーカーだ。スライドには、1日あたり750本の新作がリリースされているとあったが、最新データに基づいて1000本に訂正し、「見つけてもらうことが難しくなっている」と語った。ほか、「あるタイトルがいったんジャンルを席巻してしまうと、たとえ強力なIPを持っていたとしても打ち勝つのが難しく、イノベーションがますます重要となっている」ことや、「『クラッシュロワイヤル』はコミュニティの意見を聞くようになってから成績が回復してきた。コミュニティは共同開発者である」という考えなども説明した。

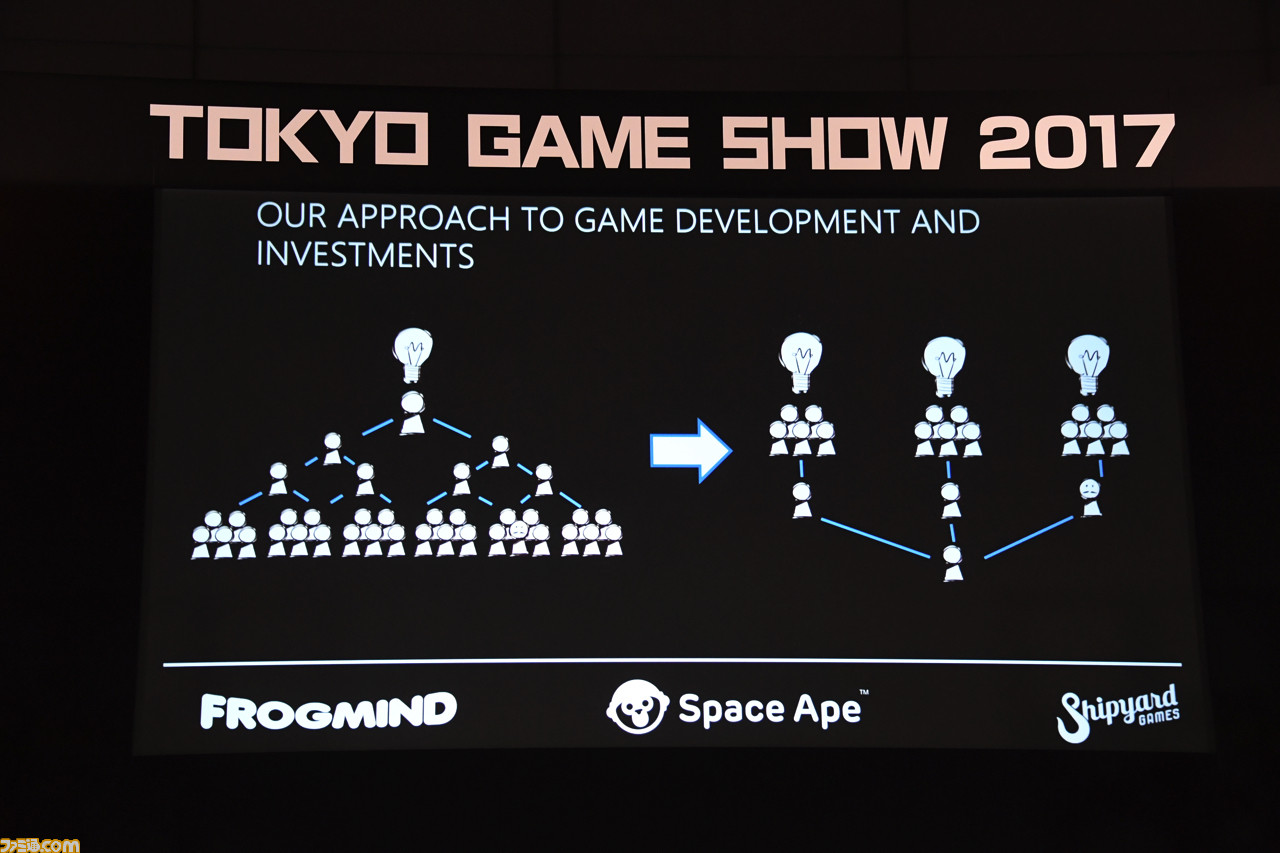

スライドでは、同社のゲーム開発へのアプローチを紹介。従来は管理者がトップにいて、下のほうに開発チームがぶらさがっているモデルだったが、最近では開発チームをトップとするモデルに。これは、ソーシャルメディアなどでカスタマーと開発チームの距離が縮まり、社内でカスタマーのことを最もよく知っているのが開発チームになったという背景があってのこと。それぞれのチームは独立して意思決定が可能で「社内にミニカンパニーがたくさんあり、チームリーダーはミニCEOのよう」だといい、出資しているゲーム会社に対しても同じスタンスだという。「デジタルストア抜きではこのアプローチは成り立たなかった」と、Kodisoja氏は述べた。

『バイオハザード HDリマスター』で気づいたデジタル販売の可能性

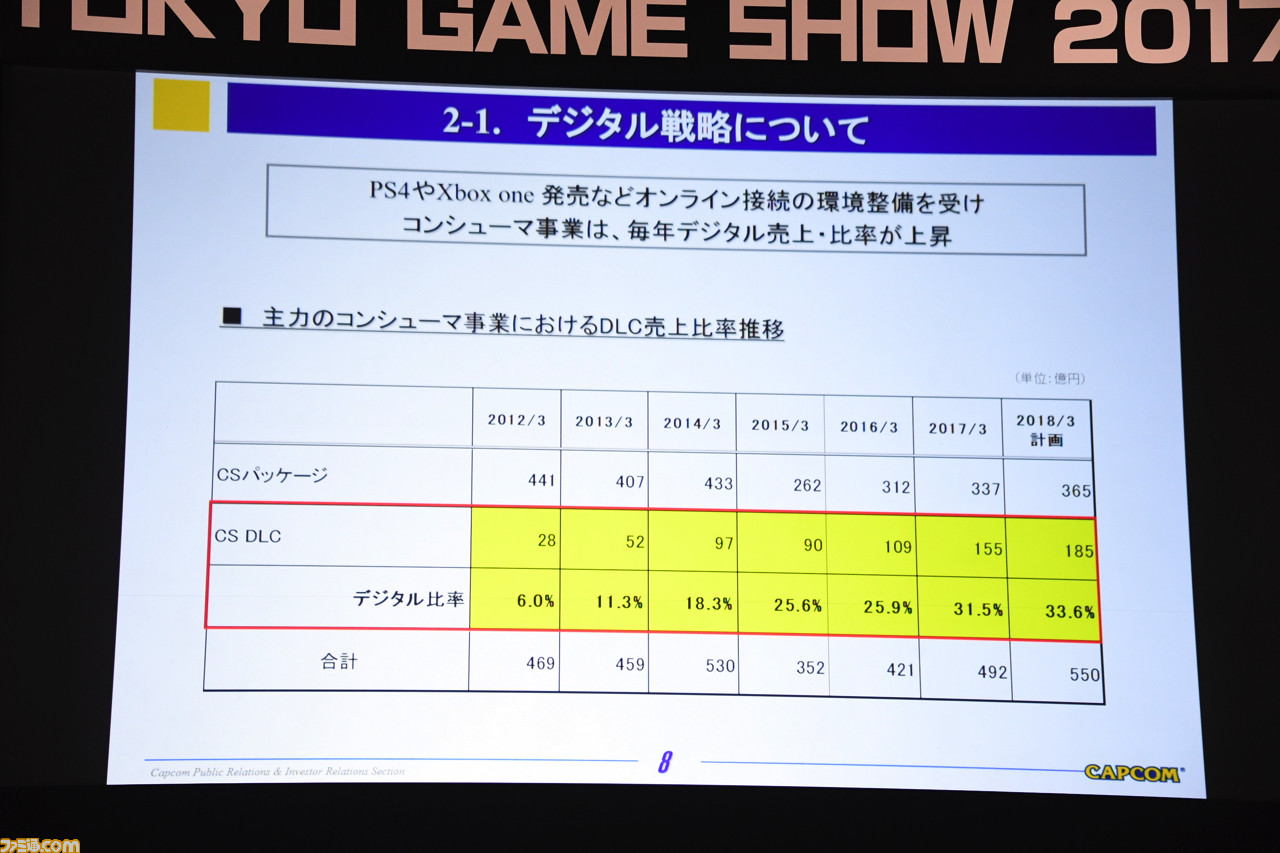

そして、カプコンの辻本春弘氏は、同社のデジタル戦略を中心にプレゼン。家庭用ゲーム事業におけるデジタルコンテンツの売上比率は、2012年度には6.0%だったが、2018年度には33.6%まで高まる見込みだとスライドで示した。2014年度に18.3%まで跳ね上がったのは、インターネットに常時接続するPS4発売の影響であると辻本氏は分析。また、2015年度にも25.6%まで急上昇しているが、「『バイオハザード HDリマスター』を開発したが、小売店ではリメイク版を扱わない地域が多いことを知り、日本以外ではデジタル専売にしたところ、すぐに100万本を超える大ヒットとなった」そうだ。

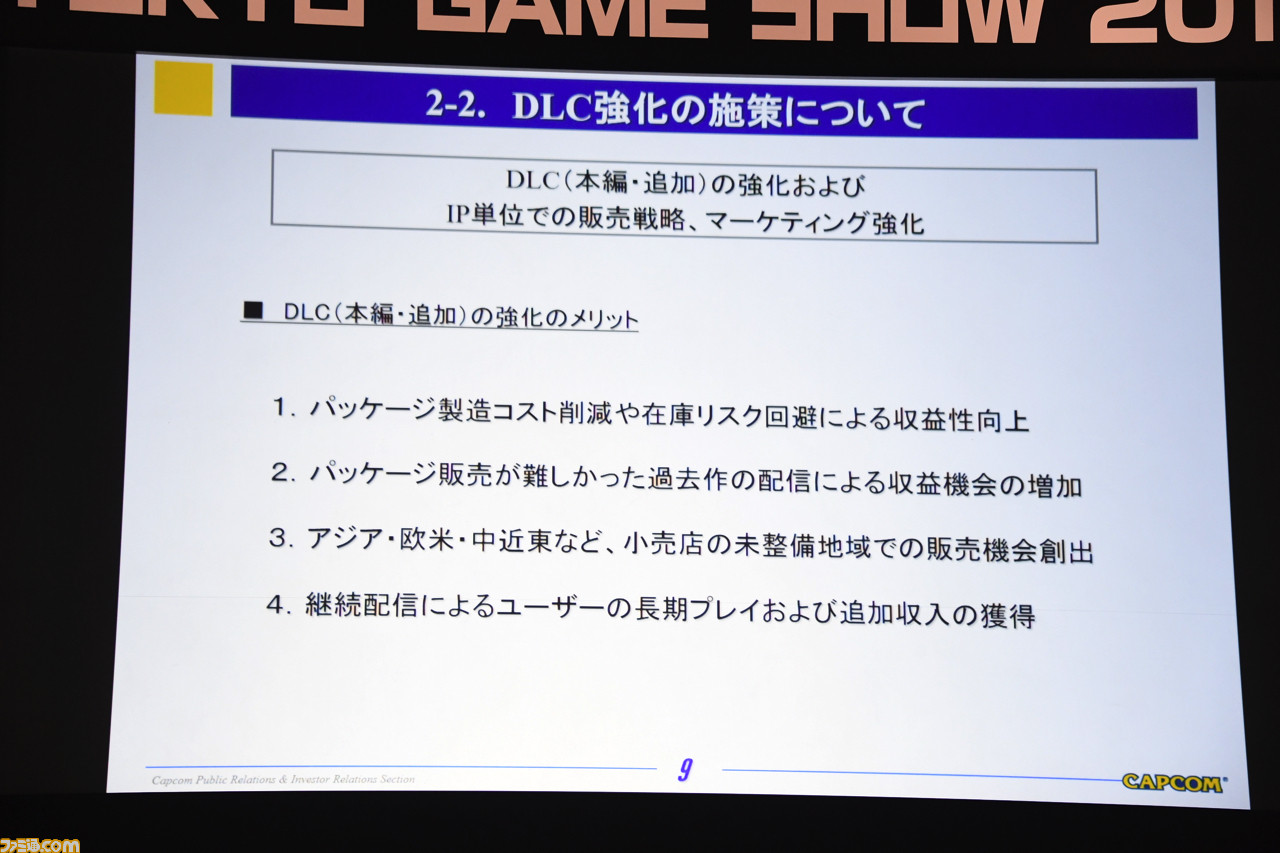

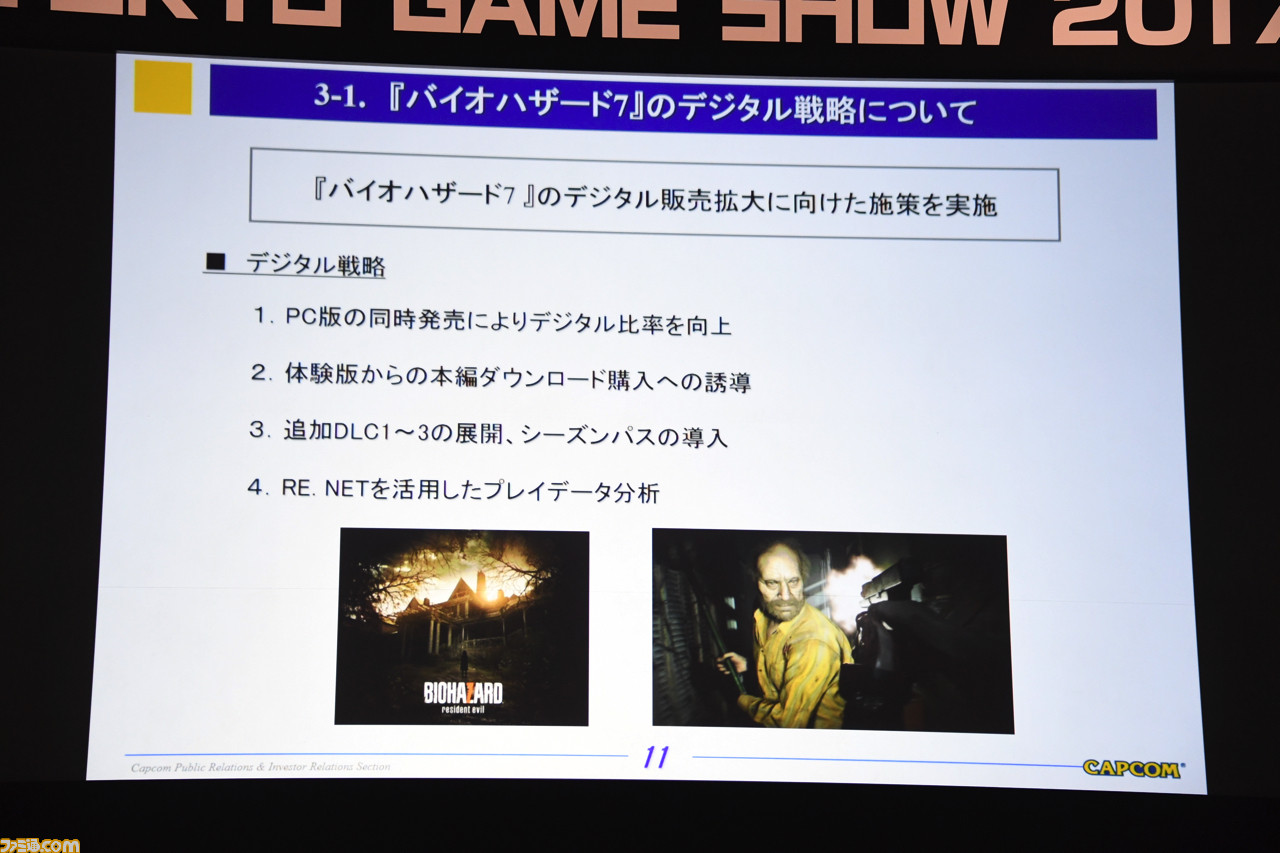

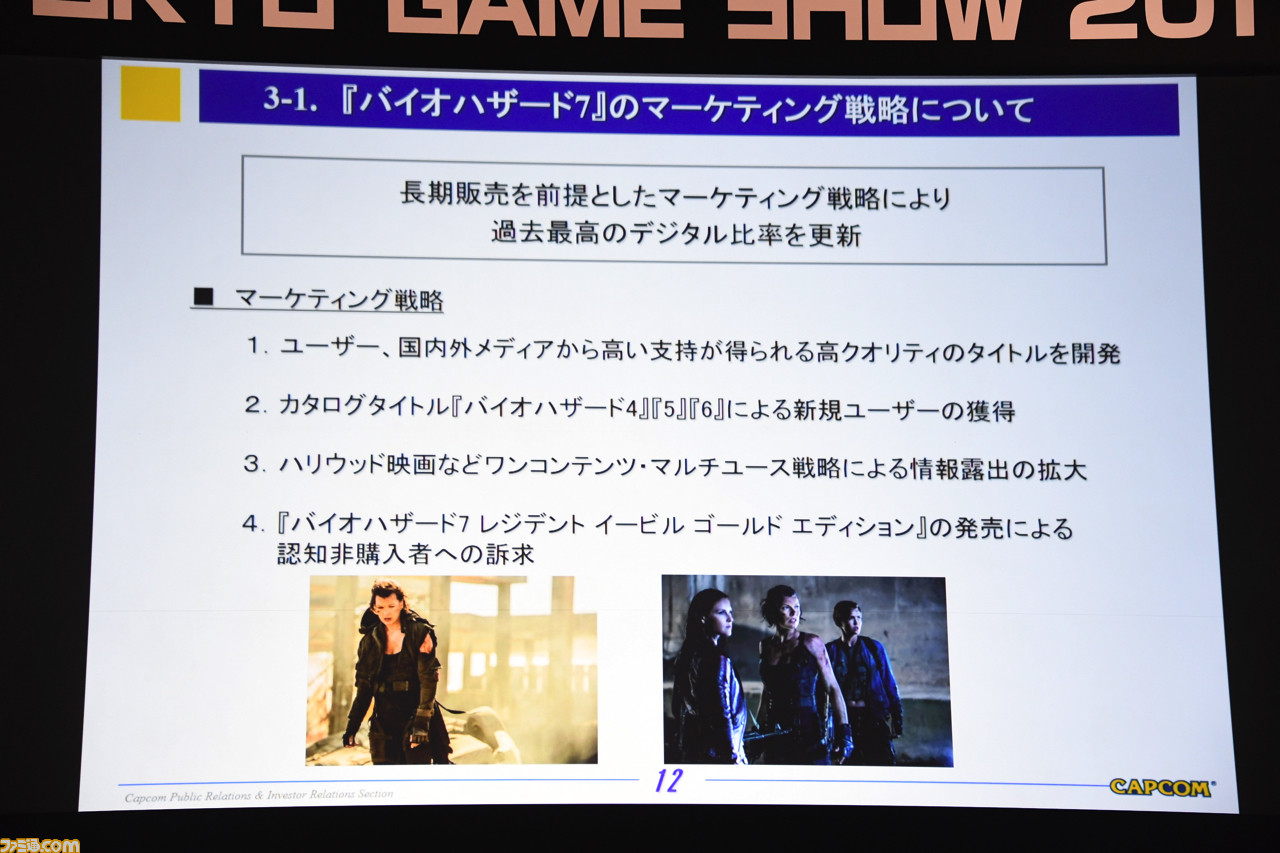

この一件で、パッケージ化が難しいリメイク版でもデジタルでの販売が可能で、ユーザーの掘り起こしもできることに気付いたという辻本氏。また、アジアや中近東など、ゲームを販売する小売店が少ないところで、販売機会を創出することができるのも、デジタル流通の大きなメリットであるとの認識だ。辻本氏は、実際に『バイオハザード7』で導入された、デジタル販売拡大のための施策を公開。PCが主流の地域も多いことからPC版を同時発売したり、体験版を配信したり、追加DLCを展開したことが紹介された。さらに、“RE.NET”という独自のユーザー分析ツールで「どの国のひとがどの言語で遊び、どこらへんでつまづいて、クリアーできたかどうか」などの詳細なデータを収集。これは次作などに反映される予定である。ほか、マーケティング的な観点から、シリーズ4作目から6作目をHDリマスター化し、『バイオハザード7』発売前にデジタルで配信。「『スターウォーズ』の最新のエピソードを観る前に、過去作を観ておくのと同じ」感覚で、新規ユーザーを獲得する戦略を打ち出したことも明かされた。

スマホから家庭用ゲーム機へというユーザーの流れもあるか!?

全員のショートプレゼンテーションが終わったところで、ここからはパネルディスカッションに突入。モデレータを務める日経デジタルマーケティング副編集長の降旗淳平氏が、最初に振った話題は「デジタルストアで作品をユーザーにどうやって見つけてもらうか」。Kodisoja氏は、SUPERCELLがブランドの認知度を向上させる目的のもと、ソーシャルメディアで活発に動き、プレイヤーと密にコミュニケーションを取っていると答えた。そうすることで、プレイヤーがゲームの口コミをしてくれるというワケだ。「ミレニアル世代(18歳から30代の人々)はアプリを精力的に探し、口コミも行なうので、ここにアプローチしていきたい」(Kodisoja氏)。

つぎに、「今後のゲームビジネスのトレンドとは」というテーマでは、Kislyi氏が「モバイルが伸びていくのは確実。ゲームをやったことのない主婦など、何億人というカジュアルユーザーが、スマホという端末をいつも持ち歩くことによってゲーマーとなる」と意見した。これにはBenson氏も「モバイルは爆発的に伸びる」と同意。一方、「タブレットは家庭用ゲーム機と同じで、家でソファーに座ってより高度なゲームが遊ばれていると考える。こうしてゲームをする時間の占有率が高まっていくのでは」とKislyi氏は加えた。これを受けて辻本氏は、「スマホでゲームをはじめた新興国の方々は、家庭用ハードを買ったことがない。今後、可処分所得が増えていくと、高性能のハードで遊んでみたいと思うひとも出てくるのでは。Nintendo Switchではじめてゲーム専用機を買ったというひとも多いと聞き、これはその兆候かもしれない」との見解を表明した。

続いて、降旗氏から「ゲーム視聴」についての意見を求められた河﨑氏は、「eスポーツを観ていて思うのは、スポーツという切り口とはちょっと違うかなということ。サッカーや野球は、極端な話、ルールがわからないひとでも観て楽しんでいるが、eスポーツはそのタイトルを遊んだことがないひとが楽しむのは、まだちょっと難しいのかなと感じる。スポーツというより、囲碁や将棋を観るのに近い印象。ひとつの趣味として、実際にプレイする人がうまい動画を観るというビジネスが成立するのではないか」と、持論を展開した。

デジタル化によってまだまだ成長するゲーム産業

最後に、前田氏がまとめを担当。「ゲーム産業はグローバルでざっくり10兆円くらいの市場規模となっている。ここ数年で3倍近い数字となっているが、伸びているのはモバイルやPCやオンラインなど、デジタル流通に依存している部分。みなさんの今日のお話を伺っても、ゲームビジネスはデジタル化をドライバーとして今後大きく伸びると感じた。ユーザーの要求をタイムリーにすくいあげ、フィードバックを開発に活かしていくのは、インタラクティブ性の高いゲームならではの優位性。ほかのエンターテインメント産業よりも、デジタル化のメリットは大きい。また、ゲーム実況から入ってくるユーザーもいるなど、デジタル化によってゲームに触れる機会が増えている。ゲーム産業はデジタル化によってさらに成長の余地がある」と、可能性に満ちた展望を示し、サミットを締めくくった。