技術デモが“じっくり遊べるVRコンテンツ”に生まれ変わるまでの経緯

2017年8月30日~9月1日の期間、パシフィコ横浜にて開催された“CEDEC 2017”。30日に行われたビシネス&プロデュースセッション“技術デモだった「サマーレッスン」がご家庭で遊べるようになるまで ~あなたの技術デモは製品化できますか?~”では、『サマーレッスン』のリードプログラマーである山本治由氏(バンダイナムコスタジオ)と、同作の技術デモ版テクニカルディレクターである小関一正氏(同)が、技術デモを製品化する際の苦労と留意点を紹介した。

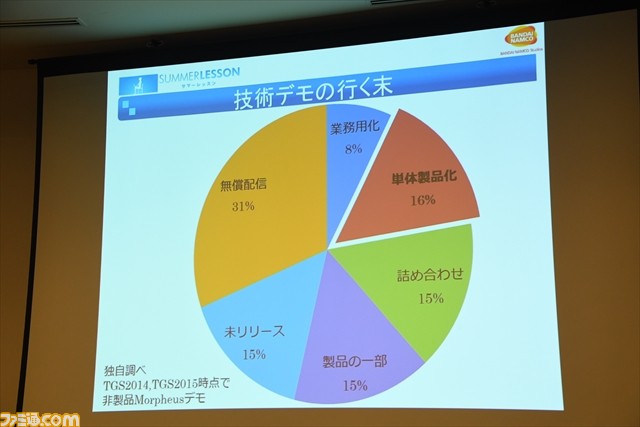

2016年10月、PlayStation VR(以下、PSVR)のローンチソフトのひとつとしてリリースされた『サマーレッスン』。その存在がはじめて公になったのは、2014年に開催された“SCEJA Press Conference 2014”にて。当初は” Project Morpheus”の名称だったPSVRの技術デモとして開発されていたが、後に開催された何度かの体験会で圧倒的な好評を得たことから、より多くの人に体験してもらうため、製品化に踏み切ったという。

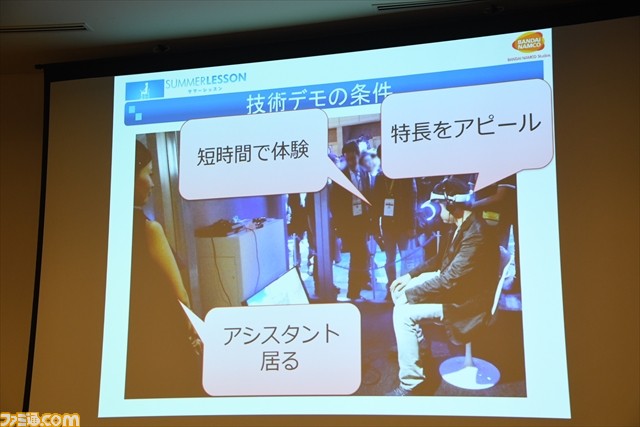

小関氏は、新しいテクノロジーやデバイスの魅力を伝えるために作成される技術デモと、家庭で遊ぶために制作される製品版では、求められる要件が真逆であることを説明。体験会会場でのプレイに最適化された技術デモ版『サマーレッスン』は、5分のプレイ時間(+ヘッドマウントディスプレイの着脱時間3分)で、VR空間内の女の子の“実在感”や“近さ”を、余計なストレスなく体験してもらえることを第一に作られているため、盛り込まれたインタラクティブ性は極力シンプル。プレイ内容の誘導や、誤作動など不測の事態へは、その場に居合わせるスタッフの人海戦術で対応……といったように、ある意味“割り切った”作りとなっている。

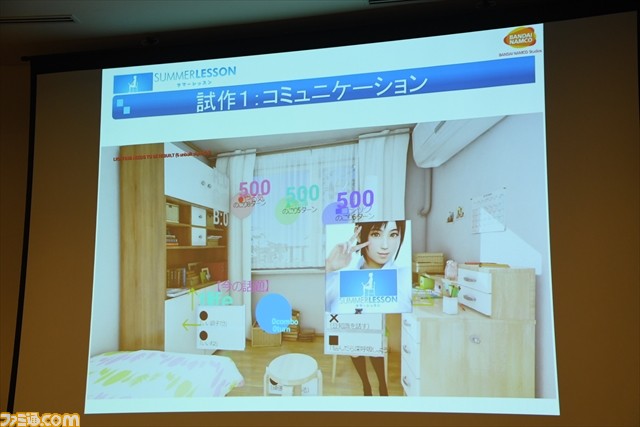

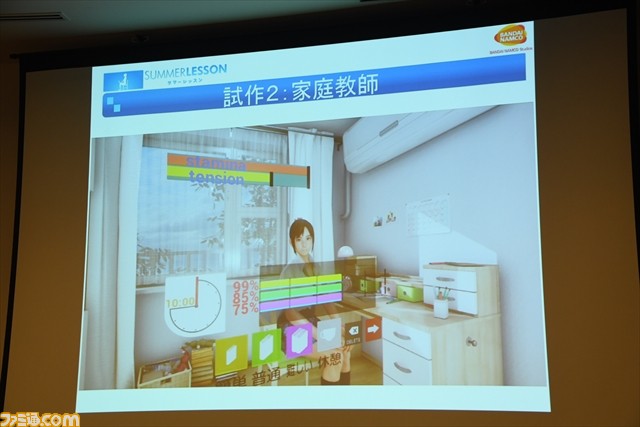

そんな技術デモを製品化するとなると、ウケた“デモのコンセプト” を変えることなく、かといってまったく同じではない新しい何かを盛り込んだ上で、お金を頂けるクオリティーを確保しなければならない。しかも、VRというまったく新しいコンテンツに対するユーザーの疑問や不信感を払しょくするための“仕掛け”も必要……とのことで、開発初期段階には、VRコンテンツをゲームの文脈でユーザーに理解してもらうための試作が繰り返されたと、山本氏は語った。

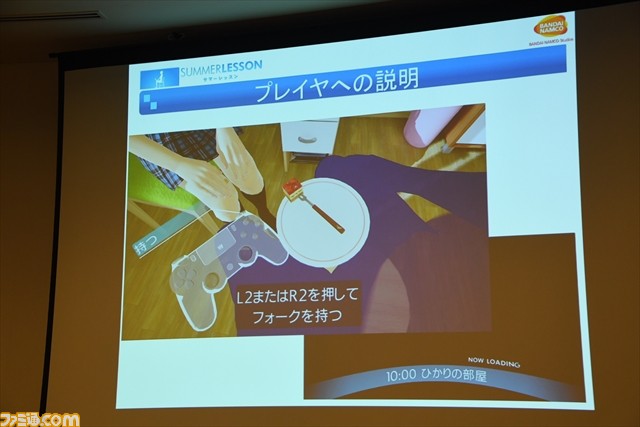

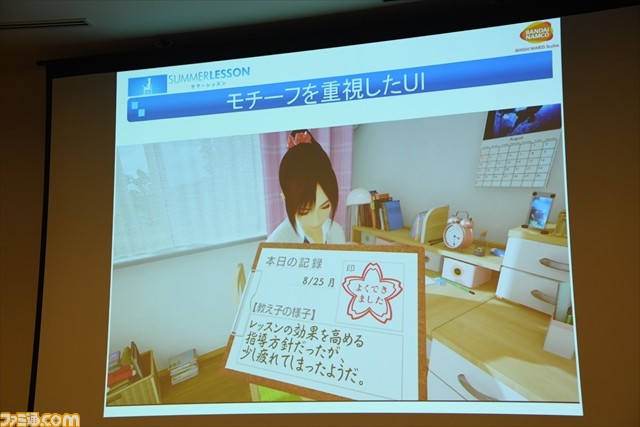

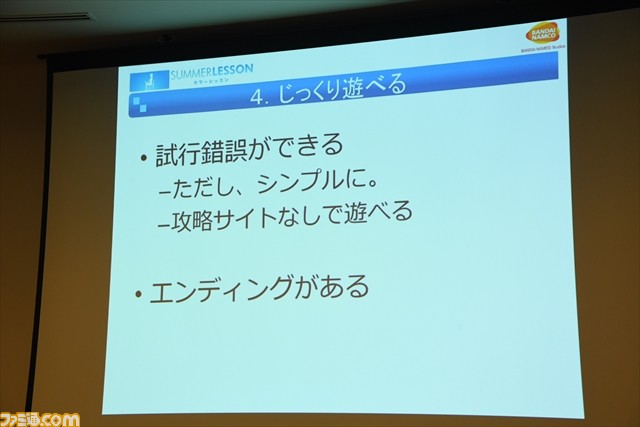

結果、ゲームとしてそれなりに遊べるようになっても、ただ従来と同様の“ゲームらしいUI”を導入するだけでは、VR世界の実在感ばかりか、技術デモで好評を博した“女の子との近さ”が損なわれてしまうことが判明した。そこで開発チームが選択したのは、コミュニケーションパートとゲームパートの、明確な分離。ゲーム的な試行錯誤の要素を(女の子と一緒にいない)喫茶店に集約させる、UIを携帯電話や付箋などといった日常生活品のモチーフで統一する、目の前の女の子を高速で動かしたりすることで時間経過の表現をしない……といったように、VR世界の実在感を演出面でキープしながら“じっくり遊べるVRコンテンツ”として成立させる、さまざまな調整を施していったという。

特に印象的だったのは、「UIを挟んで(女の子と)目を合わせないようにする」という、山本氏の発言。ゲームとしての必然性を仕方のないことと流さず、“キャラクターがすぐそこにいて生きている感じ”をとことん優先させる開発ポリシーは、VR系技術デモの安易な形での製品化に警鐘を鳴らす指摘として、意義深い知見となったのではないだろうか。