“テクニカルディレクター”とは、どんな役割なのか?

2017年8月30日~9月1日の期間、パシフィコ横浜にて開催された日本最大級のゲーム開発者向けカンファレンス“CEDEC 2017”。ここでは、最終日の9月1日に行われたセッション“『MONSTER HUNTER:WORLD』における、製品クオリティを最大化するテクニカルディレクションと、エンジニアの能力を引き出すマネージメント”の模様をリポートする。

『モンスターハンター:ワールド』(以下、『MHW』)はご存知のとおり、ハンティングアクション『モンハン』シリーズの最新作として、現行機向けに開発されているタイトルだ(※日本国内はPS4のみ発売予定)。

カプコンですでに14年のキャリアを誇る大井氏は、現在『MHW』のテクニカルディレクターを務めている。今回のセッションでは、自身の知見と経験から、テクニカルディレクターの役割から、エンジニアを始めとしたスタッフが円滑に開発を行うために必要なことを、ユーモアたっぷりに語ってくれた。

ちなみに大井氏は、みずから「絵心が1ミリもないが、それでもテクニカルディレクションは務まる」と断言! 氏の名誉のために、イラストは掲載しないことにしよう……。

(1)『MHW』プロジェクトの概要

今回の『MHW』は、カプコンでもかなりの大規模プロジェクト。E3 2017での発表後、ファンはもちろん、関係各所からの問い合わせも多く、長い歴史を持つシリーズでもあり、周囲からの高い期待をヒシヒシと感じているという。

『MHW』がこれまでのシリーズ作と大きく異なるのは、“ワールドワイドに向けて、開発・発売”するということだろう。国内でヒットしたものを海外向けにローカライズするのではなく、最初から世界へ目を向けているわけだ。そのため、現行機のスペックをフル活用する必要があり、また、これまでの“おやくそく”を見直すことにしたという。“おやくそくを見直す”……どこかで聞いたフレーズ。

世界市場を視野に入れるということで、世界最高レベルのグラフィックスクオリティーを実現し、オンリーワンの映像体験、そして最新技術を反映させるのも本作のミッションとなっている。

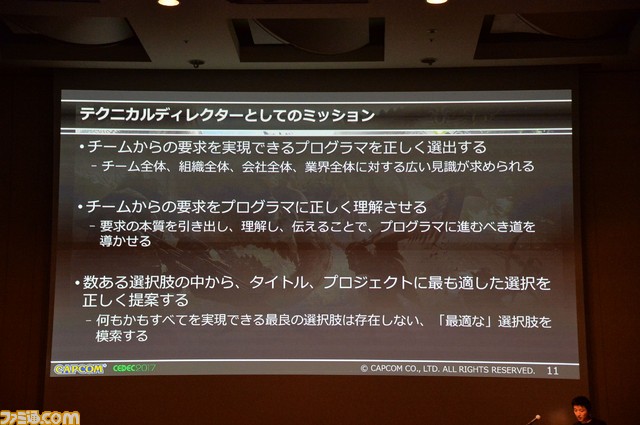

これらを実現するため、テクニカルディレクターにもさまざまなことが求められるが、大井氏はつぎの3つを上げた。

(1)チームからの要求を実現できるプログラマを正しく選出する

(2)チームからの要求をプログラマに正しく理解させる

(3)数ある選択肢の中から、タイトル、プロジェクトにもっとも適した選択を正しく提案する

能力の高いスタッフをたくさん集めただけでは、プロジェクトはうまく進まない。開発がうまく進むために、テクニカルディレクターのできることは多岐に渡るようだ。

(2)グラフィックスシステムに関する意思決定フローの紹介

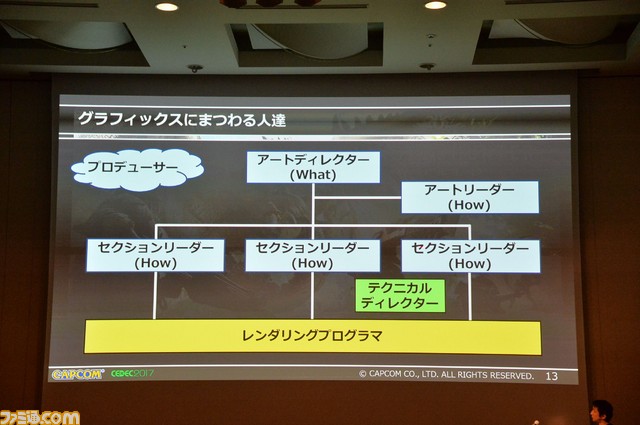

続いて、『MHW』開発に際し、グラフィックスにまつわるスタッフの簡略化された組織図が示された。

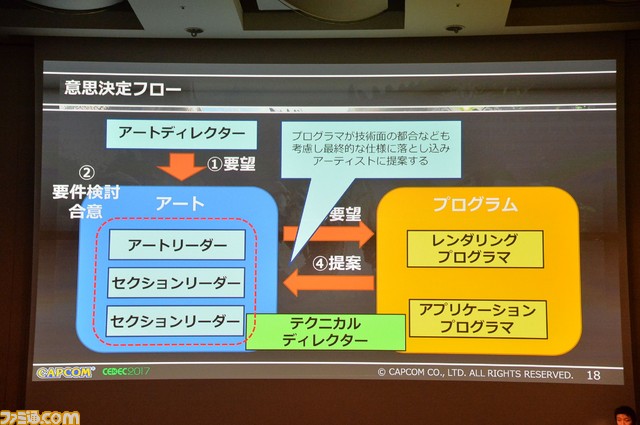

続いて示されたのが“意志決定フロー”の図だ。この図からも分かるように、やはりテクニカルディレクターは、アート側とプログラム側のあいだで“潤滑油”のような役割を果たすことになる。

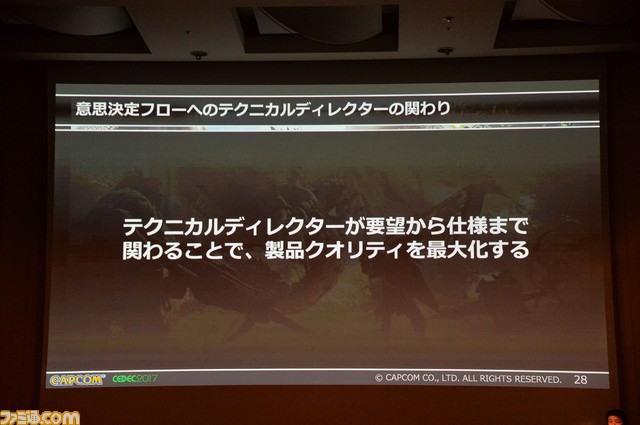

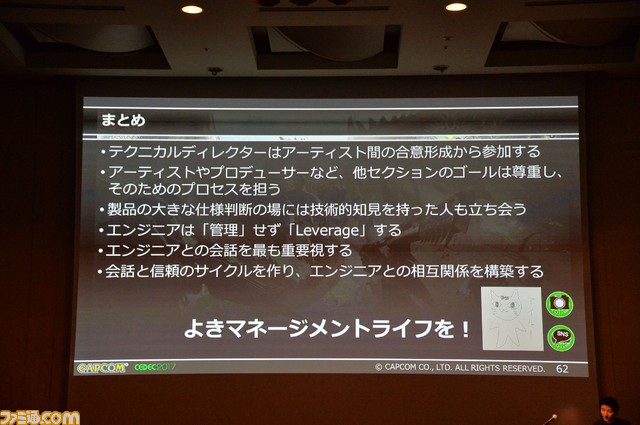

テクニカルディレクターは、(2)の要件検討・合意から積極的に関わるようになるそうだ。セクション間それぞれの主張から公平性・妥当性を見極める役割と、アート側とプログラム側の“クッション”としての役割を持つことになる。

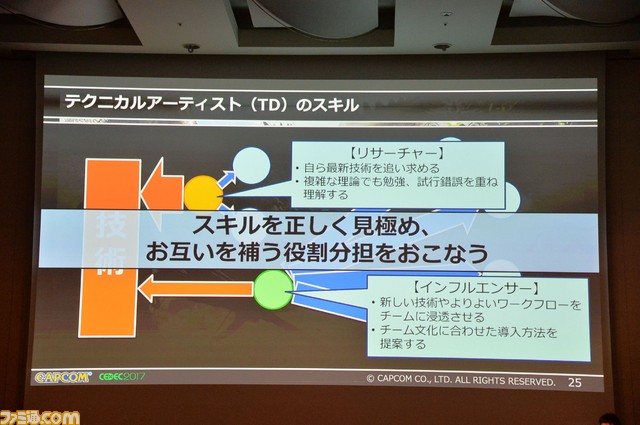

また、大井氏はテクニカルディレクターには、そのスキルによってふたつに分類できるという。ひとつ目は、最新技術にも精通していることで、より具体的な議論が可能な“リサーチャータイプ”。ふたつ目が、“リサーチャータイプ”よりは少し引いた視点から、その技術やワークフローをチーム全体に浸透させる“インフルエンサータイプ”。それぞれの特徴を活かし、お互いを補う役割分担が重要となる。ちなみに大井氏は、自身のことを「圧倒的に後者(インフルエンサータイプ)だと思っている」そうだ。

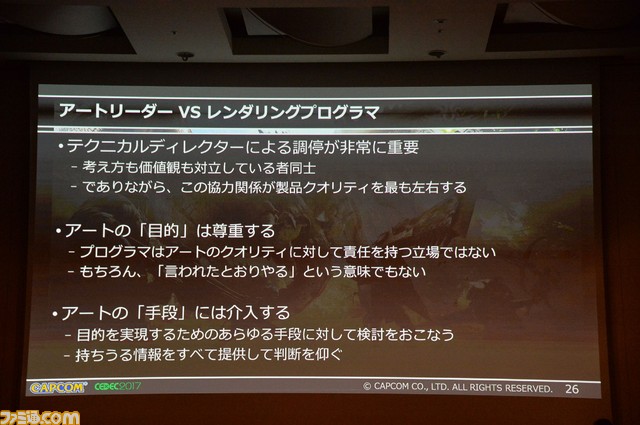

そして、お互いの主張がぶつかり、「バトりやすい」(大井氏)のが、アートリーダーとレンダリングプログラマによるフローだ。ここでのテクニカルディレクターは、アートの目的は尊重するが、アートの手段には介入する……という立場になる。

最後にプログラマによる仕様検討に入るが、“インフルエンサータイプ”の大井氏は、プログラマの知見や技術に関して疑うことはせず、ミスや見落としなどをチェックする。それまでの経験や実績から、起こり得るトラブルやイレギュラーに対処できるようにするわけだ。

(3)重要な製品仕様の決定に対するテクニカルディレクションの関わりかた

ここからは、開発サイドとは若干違う立場になるプロデューサー(プロジェクトオーナー)との関係について解説してくれた。

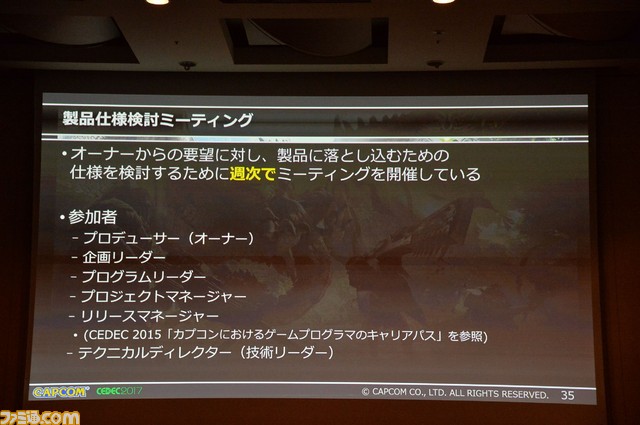

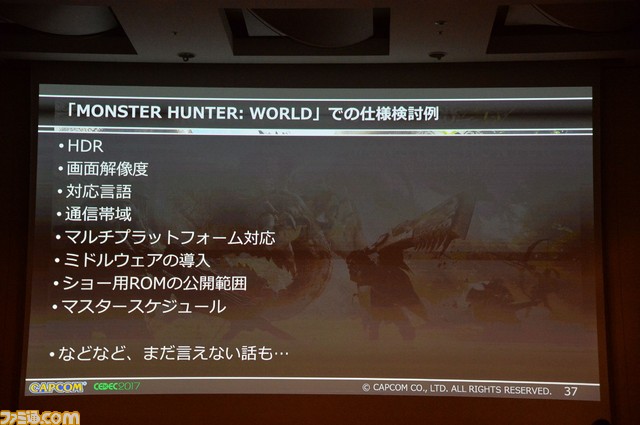

プロデューサーは開発現場とは少し違った見地からさまざまな要望を出してくるので、それらに対して技術的に可能かなど、技術的な知見からの判断やコントロールがテクニカルディレクターには必要となる。それがおざなりだと、現場のプログラマにしわ寄せがいったり、技術的に不可能ということが起こりかねない。『MHW』では、そういった事態を避けるために、週一でミーティングが行われているそうだ。そこではさまざまな製品仕様検討ミーティングが行われ、技術的な内容を始め、ユーザーに対して“ウリ”になるものかを検討するのも大事な項目となっている。『MHW』の場合は、HDR対応や画面解像度、対応言語、さらにはスケジュールなど、じつに多岐に渡っている。

大井氏は、プログラマの中にはプロデューサー(オーナー)に対する誤解があるのではないかと語る。あまり接点がないだけに、「オーナーはムチャばかり言う」とか、「オーナーの意向は絶対」といった意見に対し、そうではないと見ている。

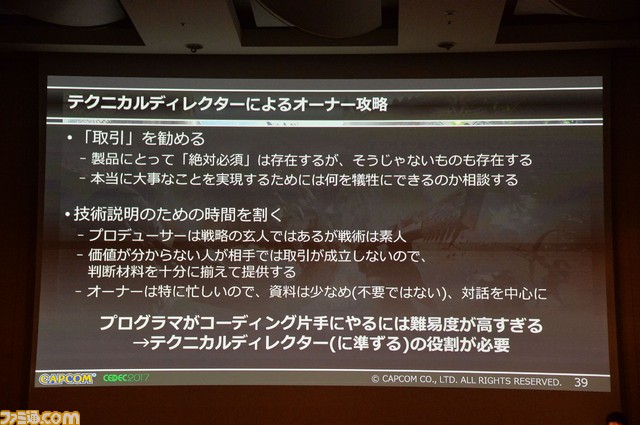

「オーナーは無茶ばかり言う」のは、オーナー側が技術的な事情を知らないからであり、現場が説明責任を果たしていないケースが多い。「オーナーの意向は絶対覆らない」のも、プログラマ側がよりよい提案ができればいいだけなのだ。

と、言葉では至極正論なので、実際にどうすればよいかを提示した。たとえば“取引”として、「○○を入れると、△△は諦めなければならない」といった提案をしたり、技術説明のために時間を割いてもらったり。これらは、プログラマ各人単位で行うのは無理があるので、テクニカルディレクター、またはそれに準じる役割のスタッフが必要になってくる。

(4)エンジニアをマネージメントする際に考えておくべきこと

最後のパートは、エンジニアとの付き合いかたについて。これは『MHW』に限らず、一般的な話として、エンジニアは「プライドが高い/頭がいい/要領がいい」と大井氏。ゆえに、「否定しない/ごまかそうとしない/ムダなことはさせない」ことが重要となる。そして、エンジニアを“管理”するのではなく“Leverageする”ことを奨めた。

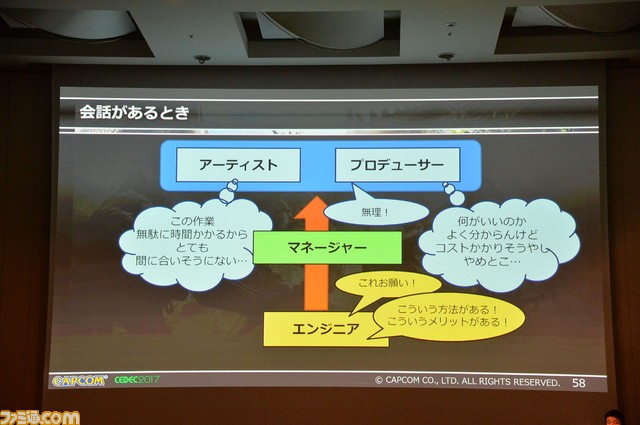

“Leverage”とは聞き慣れない単語だが、ザックリとした意味は「影響力を行使する」。そのため、“目的(ゴール)を明確にする”、“障害を取り除く”、“モチベーションを高め、維持する”ことを意識するとよいのだという。また、エンジニアがマネージャーに期待することは、判断・検討・実践の3つ。エンジニアとマネージャーの関係で重要なものは、ずばり“信頼”で、そのためには“会話”の積み重ねが必要となる。話をしたこともないマネージャーを信頼しろというのが、どだい無理な話というわけだ。「マネージャーの業務は、ほとんどが会話なんですね」と大井氏。会話が信頼を生み、信頼が新たな会話を生む。プログラマからの提案や問題点を解決していくことで、さらに信頼が生まれるわけだ。それは、主従関係ではなく、共生関係を構築することになり、その理想的な関係性が最終的にゲームのクオリティーを上げることへとつながっていく。

それらを踏まえることで、大井氏は最後に「よきマネージメントライフを!」と受講者へエールを送った。あ、イラストが!