懐かしくも切ない物語……

2015年にPC向けに英語版が配信されるやミリオンヒットを記録した、珠玉のインディーゲーム『UNDERTALE(アンダーテイル)』。同作がプレイステーション Vitaとプレイステーション4向けに移植。さらに日本語化も実現し、2017年8月16日から配信を開始した。本作は、アメリカ在住の開発者トビー・フォックス氏が、2年7ヵ月もの期間をかけてほぼひとりで作り上げた2DテイストのRPGだ。ライターのキモ次郎による、そんな同作のプレイインプレッションをお届けする。

先入観ゼロで『UNDERTALE』のレビューを書くことになった

ファミ通.com編集部のF氏から来たレビュー依頼は、少し奇妙な内容だった。氏には以前から定期的に執筆の依頼をいただいているのだが、基本的にいつも注文はなく「キミの好きなように書いてくれたまえ」と言うのみ。信頼してくれているのか、それともただ面倒くさいだけなのか定かではないが、とりあえず僕に対するF氏の姿勢は放任主義だった。

しかし、今回取り上げる『UNDERTALE』のレビュー依頼にあたって、F氏から初めて注文がついたのである。

「先入観を持たずに遊んでほしいから、なにも調べないで書いてくれたまえ」と。

『UNDERTALE』は有名で熱心なファンがいるタイトルらしい……

ゲームのレビュー記事を書くことは、じつは特別難しいことではない。

ゲームをしっかりとプレイし、システムやストーリーを理解したら、わかりやすい表現を心掛けながら整理して説明する。そして、自分なりに気に入ったポイントやダメだった点を記せば、それはもう立派なゲームレビューだ。ハッキリ言って、誰にでも書ける。

その一方で、原稿料をいただいて書くレビューが“誰にでも書ける”ような内容ではちょっとマズイ。じゃあ、誰にでも書けるレビューを、そうでないものにするためにはどうすればいいのか? 個人的に絶対に欠かせないことは、調べることだ。

ゲームの公式サイトをチェックするのはもちろんのこと、各種媒体に掲載されているクリエイターインタビュー、はたまた個人の方がブログやSNSなどで発信する鋭い考察、あるいは自身が培ってきた経験や知識……それらをフル動員して作品のことを調べ尽くし、原稿に落とし込む。

まあ、これはあくまで僕のやりかた、こだわりであって、レビューを書く際の正解というわけではない。とりあえず、僕はそうやって原稿を書いている、という話だ。でも、今回はそれが禁じられてしまった。さすがに不安なので、僕は依頼を受ける前にひとつだけゲームに関して質問をした。「『UNDERTALE』って有名な作品なんですか?」と。

「うん、すごく有名だよ。海外のタイトルで、けっこう熱心なファンが付いているようですなぁ」。

すごく有名なタイトルなのにまったく知らなかった自分を恥じるとともに、“熱心なファンがついている”作品を知識ゼロで書くことに強いプレッシャーを感じた。

ゲームを始めた瞬間に“先入観”が植え付けられる

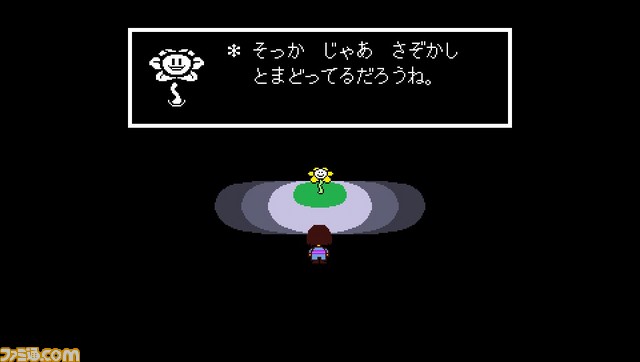

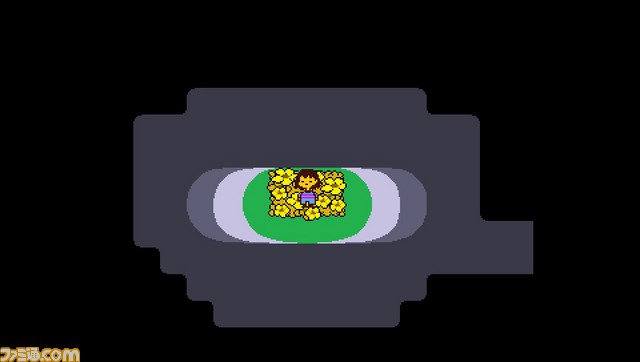

後日、F氏から『UNDERTALE』のサンプルロムを受け取った僕は、本当に一切の調べものをせずに(この原稿を書いている現時点でも、公式サイトすら見ていない)プレイを始めた。オープニングが流れる……ファミコンを彷彿とさせるグラフィックとピコピコしたサウンド。プレイを開始してすぐに、僕の頭の中には先入観が植え付けられた。

「あー、はいはい、最近流行りのアレだ。そーいうゲームね」。

なんとなくF氏の狙いがわかった気がした。レトロをウリにしたタイトルは、メジャー、インディー問わず、近年トレンドのひとつになっており珍しいものではない。トレンドどころか“一大勢力”と言ってもいいかもしれない。それくらい、レトロな表現を用いたゲームは世間に溢れている。そして、そういったタイトルを紹介するとき、使いがちな表現が“懐かしさを感じる”とか“8bitテイスト”とか“温かみのある”なんて言葉だ。F氏はそれを避けてほしかったのだろう。

しかし、プレイした瞬間に先入観を抱いてしまったのだから、その狙いは淡くも崩れ去ったことになる。

僕は“8bitテイスト”のグラフィックと音楽に酔いつつ、どことなく『MOTHER』シリーズを彷彿とさせるデザインのキャラクターたちが織りなす“温かみのある”ストーリーにホッコリしながら、“懐かしさを感じる”『UNDERTALE』を遊んだ……そして、3回スタッフロールを見た。

そう、3回である! もちろん、それだけくり返し遊ぶ必然的な理由が本作にはあるのだが、それにしたって自分でも本当にビックリするくらいこの作品に魅了されてしまった。僕のなかでゲームを褒める表現として最大級のものは「記憶を消してもう1回遊びたい」なのだが、『UNDERTALE』はひさびさにその表現が当てはまる作品になった。

そもそも『UNDERTALE』のジャンルは何なのか?

興奮のあまりゲームの内容についてまったく説明していなかったので、ここからはレビュー記事らしく行こうと思うのだが、恥ずかしながら僕は『UNDERTALE』のジャンルが何なのかすらよくわかっていない。というか、定めかねている。

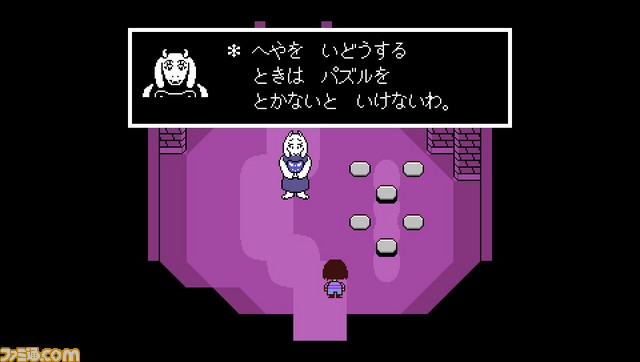

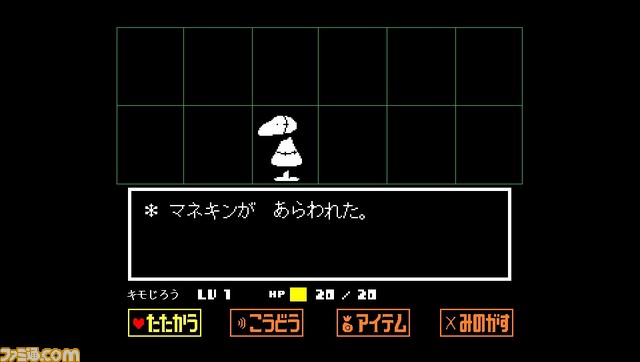

ファミ通のジャンル表記だと『UNDERTALE』はRPG……になっていると思う(確認していないからわからないのだ)。フィールドを歩き、モンスターとのエンカウントがあり、バトルはクラシックなコマンド式だからだ。しかし、フィールドにはパズル要素があり、モンスターとのバトルも一筋縄ではいかなかったりする。

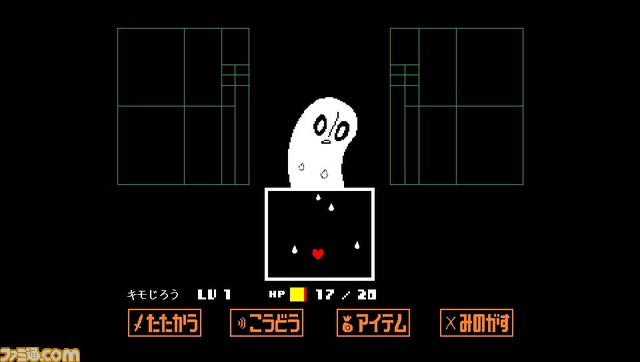

バトルで選択できるコマンドは“たたかう”、“こうどう”、“アイテム”、“みのがす”の4種類。“たたかう”と“アイテム”について説明の必要はないだろう。注目は“こうどう”と“みのがす”だ。

“こうどう”を選択すると、プレイヤーはモンスターに対して“ぶんせき”あるいは何かしらのアクション(相手によって異なる)を起こすことができる。そして、正しい選択を行うと、モンスターは戦う気をなくして、“みのがす”のコマンドの中から“にがす”ことができるのだ。もちろん、ふつうに“たたかう”でダメージを与えて倒すこともできる。どちらの方法を選ぶかはプレイヤー次第だ。

また、モンスター側の攻撃システムもユニークだ。攻撃のターンになると画面下部中央に四角形のスペースが出現し、その中心にプレイヤーの分身となるハートマークが置かれる。モンスターは、このハートマーク目掛けて攻撃してくるので、プレイヤーはハートマークを動かして避けなければならない。感覚としては完全にシューティングゲームだ。ゲーム序盤は攻撃ものんびりとしたものだが、ストーリーが進むにつれて速度、バリエーションともに多彩となり攻撃は熾烈を極めることになる。

この説明だけでも、僕が『UNDERTALE』のジャンルを定めかねていることがおわかりいただけるだろう。でも、理由はそれだけじゃない。僕をさらに混乱させるのは、とあるキャラクターの存在だ。

※以下の内容はネタバレではありませんが、『UNDERTALE』をこれから遊ぶ予定の方にはもしかするとプレイの楽しみをそぐ可能性がありますので、いますぐこの記事を閉じて

ゲームを購入して、四の五の言わずにさっさと遊んでください。

『UNDERTALE』のテーマを体現する“メタトン”というメタすぎる存在

エンターテインメントの世界には“メタフィクション”という表現がある。どういう意味かを適切に説明するのはやや難儀だが、ゲームや映画などの作られた世界(フィクション)の中にいる作られたキャラクターたちが、そのことに対して自覚的な行動や発言を行うこと、と言えばわかりやすいだろうか。

たとえば、2016年公開の映画『デッドプール』なんかはすごくメタな作品だった。同作では主人公であるデッドプールが劇中の要所要所で、観客に向かって話しかけてきたり(これは“第4の壁を破る”と言う)、フィクションの住人であるはずの彼が現実世界の役者についてボヤいたりするのだ。

もちろん、ゲームにもメタな作品はある。初代プレイステーションで発売された『moon(ムーン)』は、主人公であるプレイヤーがRPGの世界に入り込んでしまうというものだった。これだけでも十分にメタ的だが、同作ではさらに、RPGにおいてつねに善の象徴として揺るぎない勇者が、じつは人々からガサツで暴力的な悪の象徴として恐れられている様子が描かれる。一方、モンスターたちは極悪非道な勇者によって無残にも殺されてしまった存在として描かれているのだ。

フィクションが現実を侵食する、あるいはそのジャンルにおけるご法度を積極的に破っていく表現、それがメタフィクションである……と、ここでは定義しておこう。

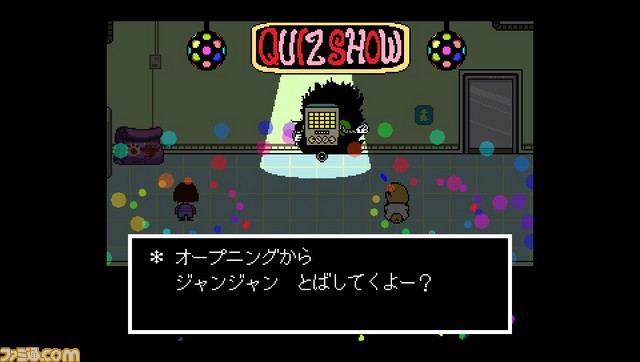

そして、『UNDERTALE』には“メタトン”というキャラクターが登場する。これがもう、名前どおり強烈にメタな存在なのだ。どれくらい強烈かというと、ある意味ゲームにおける究極のメタ表現とも言える“ジャンル破壊”を行ってくる。具体的に説明するのはネタバレを含んでくるので言及しないが、とにかくメタトンと過ごす時間は『UNDERTALE』において、もっとも愉快で、もっともスリリングなひと時であることは間違いない。

また、このメタ的な演出というのは『UNDERTALE』において通奏低音として流れているものでもある。これまた詳細や具体例は省くが、ひとつ言えるのは、ゲームを長く遊んでいる人、ゲームの“仕組み”や“お決まり”を深く理解しているほど、驚かされるし、感動させられることになるだろう。

『UNDERTALE』のジャンル名は“ゲーム”と呼びたい

そんな理由もあって、『UNDERTALE』を遊んでいると“ジャンル”という枠組みで本作を考えるのがバカらしくも感じられてしまうのだ。だが、それでもあえてジャンル名を与えるなら……どうにも青臭い感じで恥ずかしいのだが、僕は“ゲーム”と付けるだろう。

何度もくり返すが、公式サイトすら見ていないので、本作がどんな経緯で開発され、クリエイターがどんな言葉で作品の魅力を語り、ファンたちがどう考察したのかを一切知らない。でも、本作を手掛けたトビー・フォックス氏(スタッフロールで名前を確認したのだ)がゲームを深く愛していることだけは確信している。

たとえば、『UNDERTALE』には過去の名作からの引用が数多くある。先に述べた通りグラフィックやキャラクターデザインは『MOTHER』シリーズを彷彿とさせるし、戦わずに会話などができるシステムは『女神転生』シリーズっぽいし、作品全体を覆う“ポップだけどダーク”なトーンはこれまた先ほど言及した『moon』に近しいところがある。あと、これは間違いなく僕の思い込みだけど、一部のモンスターが攻撃で発射する“1ドットサイズの弾”からは、『トランスフォーマー コンボイの謎』を連想してしまった。

これ以外にも、気がついていないだけでいろいろな引用やパロディーが盛り込まれているのだろう。それは多くのゲームに触れてきた経験と愛なくしては、到底できない芸当だ。だが、そういったファン心理をくすぐる引用のセンスが『UNDERTALE』――引いてはトビー氏の本質かと言ったら、そうではない。

先ほども少し述べたが、『UNDERTALE』はゲームに長年親しんできた人が培った共通認識やゲームでしかできない表現を作中に巧みに取り込みつつ、それを“破壊”していく。伝統的でありながら革新的。うーん、僕は物事を難しく表現するのは苦手なのだが、『UNDERTALE』はとにかく……ゲームなのだ。それ以外の表現が僕には見つからない。

記録ではなく“記憶”を消してもう1回遊びたい理由

最後に、恐縮だが少しだけ自分語りをさせてほしい。じつは僕は、ここ1年ほどレビュー執筆以外の目的でゲームを遊ぶことはほとんどなくなっていた。仕事やプライベートが忙しいというのもあるけど、「ゲームなんかやってもねぇ……」という気分が少なからずあったのだ。得るものがあるかないか――そんな価値基準で日々接するエンターテインメントを選別していたのである。

しかし、今回『UNDERTALE』をプレイしてそんな考えは払拭された。“おもしろい”だけでも立派な“得るもの”ではないか、と。いや、べつに『UNDERTALE』に得るものがないと言っているわけではないが、これだけおもしろいゲームを遊ばないってのは、それこそ人生経験にとってマイナスになるんじゃないだろうか。我ながら話がまとまっていないが、とりあえず僕はトビー・フォックス氏のゲーム愛にほだされて、失いかけていたゲーム愛を取り戻したというわけだ。

そして僕はいま、悩んでいる。ゲーム愛を取り戻させてくれた『UNDERTALE』をもう1回遊ぶべきか、遊ばぬべきか、と。

冒頭にも書いたとおり、僕は本作を3回クリアーして、(たぶん)真のエンディングと呼べるものを見た。でも、まだ『UNDERTALE』の物語についてわかっていないことが多い。タイトルどおり、物語(TALE)の下(UNDER)に隠された世界は広大なのだ。

とくに、幾つかのまだ開けていない扉のことが気になっている。自分で考えてどうしてもわからなければ、たぶん攻略サイトを覗けば解決方法は見つかるだろう。幸い、僕はもうレビュー執筆の仕事は終えたので、これから先は好きなだけ『UNDERTALE』の情報を調べることができる。知識100%の状態で、改めて本作を攻略することは可能なのだ。

でも、そのためにはゲームの構造上“記録”を消さなければならない。それはどうしても避けたいのだ。理由はここには書かないが、すでに海外版で先行して本作を遊んだ人なら僕の気持ちを理解してくれるはずだ。

「記憶を消してもう1回遊びたい」という言葉は、最大級の褒め言葉であると同時に、『UNDERTALE』においては、いちプレイヤーとしての切なる願いでもある。

ああ、記録ではなく“記憶”を消したい……。

筆者紹介:キモ次郎

元ファミ通.comのニュース記者で、現在はサラリーマンの傍らたまにゲームのレビューを執筆。長年ゲームを遊んできましたが、『UNDERTALE』はマジで生涯ベスト級の作品になった気がします。