すべては、おもしろくするため。

発売から1ヵ月以上が経過してもなお、世界中のゲームファンを虜にし続けている『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』(以下、『ブレス オブ ザ ワイルド』)。“ゼルダのアタリマエを見直す”をコンセプトに開発された本作は、前編のインタビュー(コチラ)でもわかる通り、開発環境から“アタリマエ”を見直したものになっていた。

驚きの秘話が続々と出て来る開発者インタビューの後編では、デザインやサウンド、そしてストーリーテリングの秘話などをうかがう。さらに、気になる追加ダウンロードコンテンツや、新作の方向性にも迫る。まだ前編を読んでいない方は、前編と合わせて読んでいただきたい(前編の記事は→コチラ)。なお、一部ストーリーにまつわるネタバレなどを含むため、未プレイの方はご注意を。

[関連記事]

・『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』全員で遊び、全員で作る。開発環境すら“オープンエア”にした、常識を越えた作品作りに迫る開発者インタビュー【前編】

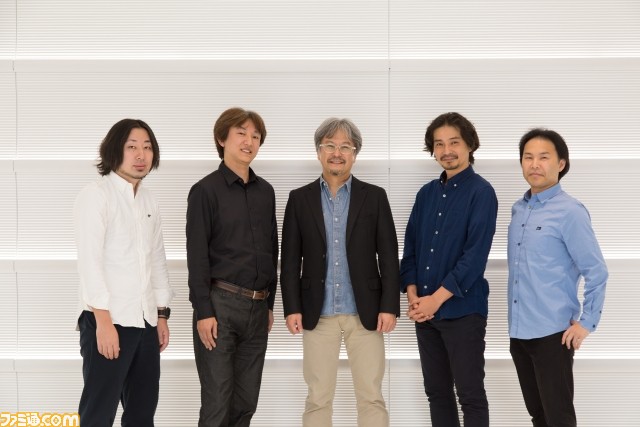

【写真左から】

テクニカルディレクター:堂田卓宏氏(文中は堂田)

ディレクター:藤林秀麿氏(文中は藤林)

プロデューサー:青沼英二氏(文中は青沼)

アートディレクター:滝澤智氏(文中は滝澤)

サウンドディレクター:若井淑氏(文中は若井)

謎解きには、つねに3つの答えがあり!?

――いままでの『ゼルダ』の謎解きは、“目玉があったら弓矢で射る”などの様式美的なものがありましたが、今回はどんな形でもクリアーできる自由さがあるように感じました。ここも“アタリマエ”を見直した結果ですか?

藤林 “見直す”というより、そのほうがおもしろいな、と気づいたんです。“解法がひとつだけ”というのはやめようと思っていたので、ダンジョンや試練の祠を作るときに、プランナーに「解法は絶対に3つ作ってね」とお願いしました。ですので、祠のネタを決めるときに解法を聞いて、サッと3つ出てこないものはボツにしています。ただ、そこで完全にボツになるわけではなく、地形担当デザイナーに相談しにいって、新しいアイデアをもらって完成したりと、プランナーとデザイナーの連携プレイで生まれた謎解きも多いですね。

――ということは、すべての祠に3つ以上の解法があるわけですか!?

藤林 いま正確にお答えはできませんが、基本的にそういう方針で作っています。

滝澤 3つ作ると、副次的に4つ目の解法ができちゃったりもするんですよね。

青沼 いままでの『ゼルダ』のダンジョンだと、答えをひとつだけ用意して、「これを解いてね」という形で作っていたので、バグが起きて、それじゃない方法で解けてしまうと、制作側としては非常に困るんです。ですので、ダンジョンの謎解きは、ほかの解法を全部ふさぐ形で設計していました。でも、ちょっとバグっぽいことができたときのほうが、ユーザーとしては絶対うれしいじゃないですか。「俺、こんなやりかたを見つけちゃったよ!」みたいな(笑)。

藤林 ズルするのって楽しいですからね(笑)。

滝澤 ズルをやると、謎を解いたときや、敵を倒したときの『ゼルダ』ならではの“してやったり感”がいつもより高い、ということに気づいてからは、だいぶおおらかになりましたよね。

藤林 そうすると、つぎはプランナーが裏をかかれたように見せかける仕掛けを張っておいたりするんですよ。「ほらいま、してやったと思ったでしょう?」みたいな(笑)。そんなふうに、いろいろな場所や謎解きに、プランナーや地形デザイナーの仕込んだ意思が隠されています。

――ミャマ・ガナの祠の、ジャイロ機能で迷路を傾けて、球を転がして運ぶ仕掛けは、とても話題になりましたよね。迷路自体を裏返しにしてしまう解きかたも、想定内だったのですか?

藤林 じつは想定していました。最初は、迷路の裏面に溝が掘ってあったんです。「ひっくり返して溝に入れたら、簡単にクリアーできますよ」と。でも、さすがにそれはあからさますぎたので、溝自体はボツになりました。

青沼 そこまでやっちゃうとね。

藤林 デザイナーから、「見た目が美しくないので、カットしました」と言われました(笑)。

滝澤 ただ、迷路をラケットのように使って、上から落ちてきた球をバーンと打つのは、「やられた!」と思いました(笑)。

――そのほか、SNSなどで話題になっている裏技的なものも、ある程度想定されているものばかりなのでしょうか?

青沼 基本的には想定内だけど、ただ「ここでこれをやるか!」というのはありますね(笑)。

藤林 「コレとコレを掛け算で、こんなことしたのか!」と(笑)。

――それは具体的にはどういったことですか?

青沼 金属製の武器をマグネキャッチで移動させて、イカダの上に置くと、モーターボートみたいに水の上を走れる、といったものですね。

藤林 じつはあれは、最初はあまりよくないかな、とも思ったのですが、おもしろいので残しました。武器だけではなく、宝箱などでもできます。

――残すか残さないかの基準は、“おもしろいかどうか”なのですね。

藤林 ほかに、当初は鉄板の上に自分が乗ってマグネキャッチを使うと、宙に浮くことができたのですが、これはさすがにおもしろくないから、“乗っている鉄板”ではできないようにしました。すると、開発スタッフで、鉄板を二枚重ねにして使用する人が現れて……。最終的にはそれもナシにしましたが、執念がすごかったですね(笑)。

堂田 それはなくしたんですけど、じつはいまでもやる方法はあります。これはあえてふさぎませんでしたね。

――その方法、気になりますね……。(編注:インタビュー時点では話題になっていなかったが、現在ではトロッコと鉄製の箱などを使って浮遊するテクニックが話題になっている)

堂田 あと、ビタロックを使って、丸太の上にリンクが乗って空を移動するアクションが、ネットで盛り上がっているのは、正直うれしかったです。「よくそれに気づいてくれた!」と。

藤林 あれは本来、物理的には、リンクを残して丸太だけが飛んでいくはずなんですよね。でも開発時にはつねづね、そういう“嘘”は必要だと話していたんです。

――イカダを“コログのうちわ”で扇いで進むことができるのも、同様ですよね。物理的には絶対に進まないはずですが、プレイとしては違和感がありません。

藤林 同じような話で、「金属に雷が落ちるようにしよう」と提案したところ、スタッフに「知ってます? 実際の雷って金属に落ちないんですよ」としたり顔で言われたりして。「そんなことは言われなくても知ってるよ!」と(笑)。

一同 (笑)

藤林 イカダもそうですけど、「そのほうがおもしろいでしょ。メルヘンだよ!」と。三日月の上に座れるとか、そういう夢をみんな忘れないでくれ、と力説しました。

――メルヘンVS物理の戦いですね(笑)。物理と言えば、今回は物理エンジンを採用していながら、謎解きが大味にならず、緻密に仕上がっていることに驚きました。調整はかなりたいへんだったのではないですか?

堂田 物理担当のスタッフには、いままでの手で組んだ『ゼルダ』の仕掛けと同じような挙動の納得感、安定感を出すようにしてほしいと言いました。とは言え、最初に物理エンジンを導入したときは、慣れていないことがありましたし、エンジン自体の特性を掴み切れていなかったので、わりと大味な現象も起きてしまっていました。たとえば、ドミノ倒しのようなギミックを作ったら、知らないうちに全部倒れてしまったり。

――ああ、 “物理エンジン”から僕らが想像するのは、まさにそういうイメージです。

堂田 そこから、かなり力を入れて、球をひとつ転がすにしても、どうやったら思い通りに転がすことができるか、スイッチにカチッとハマるように導線を作れるか、とことん研究しました。最終的に、物理担当のプログラマーが、全部のダンジョンを順番に見に行って、不自然な挙動がないか、仕掛けが解けたり解けなかったりしないか、納得感のない挙動はないか、全部ひとつずつチェックしました。

――もやは、プログラマーと言うよりは、工事現場の設計者みたいですね(笑)。

堂田 はい(笑)。そういった感じでブラッシュアップしていったので、いわゆる『ゼルダ』らしい繊細さと、ユーザーの納得感が両立できるような挙動になったのではないかと思います。

――謎解きに使うアイテムはメインで4種類と、いままでのシリーズに比べると少ないのですが、4種類に絞った理由を教えてください。

藤林 じつは、最初は120個アイテムを作ろうかという話もあったんです(笑)。

滝澤 どのタイトルに何のアイテムがあったかを全部調べて、全タイトルのアイテムリストみたいなものを作りましたね。

藤林 当初は6~7種類くらいになる予定だったんですが、そこから壁登りの邪魔になるものなど、今回のゲームの核になる部分を邪魔するもの、ゲームにいらないものを消していったんです。シリーズで人気の高いフックショットも、もちろん候補にはあったのですが、最終的に消えて、消しきれなかったブーメランは道具扱いになりました。

青沼 コログのうちわも、道具から武器枠に移ったアイテムですね。掛け算的にいろいろな遊びに応用が効くということで、どんどん削っていく中で、残ったんです。僕は、バクダンが四角いのと丸いのが必要なのか、最後まで気になったのですが、いまは、これはこれでいいな、と。ちょっとダサいところが『ゼルダ』っぽくていいなと、思っています(笑)。

――アイスメーカーなど、いままでのシリーズになかったものもありますよね。

藤林 アイスメーカーは、最後に決まったアイテムです。ゲームの中で、大地のつぎに多い面積が水だったんですよ。だから水を使うアイテムを、と考えて出てきたものです。

青沼 元ネタは『神々のトライフォース2』のサンドロッド(砂地の砂を固めてブロックを作るアイテム)ですね。

いまだから明かせる神獣誕生秘話

――ダンジョンについては、今回メインとなるものが4つありますが、いままでのシリーズに比べると、それほど広くはないように思います。その狙いはどこにあるのでしょうか?

藤林 今回は、物理エンジンを採用しているので、ダンジョンは最初から『ゼルダ』らしさを残しつつ“動くダンジョン”を作ろうという意図がありました。実験段階では、ダンジョン内部がもっと広くて、動きも派手だったのですが、これだと謎解きの難度が跳ね上がってしまったんです。また、内部が広すぎると、複雑になって時間がかかってしまうので、テストプレイを続けて、いまの形に落ち着きました。

青沼 全体が動くとなると、手もとにマップがあっても、頭の中で部屋の構造を空間的に把握できないと、進めなくなるんですよ。これが広すぎてしまうと、全然遊べなくなってしまいます。ですので、探索するのにちょうどいい大きさとして調整してあります。

――神獣は、物語的にも、ゲーム的にも非常に重要な存在ですが、どんな経緯から生まれたものなのでしょうか?

藤林 神獣はロマンとの融合でしたね。地形とはまた別の問題として、デザイナーから「フィールドにロマンが欲しいんだ」という意見が出て、ドデカイ敵を検討し始めたんです。でもプランニング的には、遊びが単調にならないように仕組みを考えないといけないわけで……。

――プランナーとデザイナーとの板挟みですね。

藤林 新しい仕組みをこれ以上増やすわけにはいかないけれど、ロマンは欲しい、ということで、ひねり出したアイデアが、ドデカイ敵をそのままダンジョンにしてしまい、戦うのではなく、攻略することが目的の動くダンジョンだったんです。それで、担当プランナーに「鳥の中をダンジョンにしよう!」と提案をした覚えがありますね。

滝澤 敵か味方か分からない巨大なものが動いていることが、探索の誘導として大事なんですよ。だって、見つけたら絶対そこに行きたくなるじゃないですか。ですので、神獣は、とにかくすごく手間をかけて作っています。効率などは一切考えずに、コスト度外視で、みたいな(笑)。

藤林 ちなみに、初めて神獣を見たとき、どうでしたか? プレイする前に神獣の中がダンジョンだって気づかれました?

――いえ、ダンジョンの入り口を守っているのが神獣なのだろうと思い込んでいました。

藤林 そうしたら、「なんだよ。ダンジョンかよ」と……?(笑)

――いやいやいや、そんな反応ではなく。敵だと思っていたところに、内部に入るという展開になったので、「“入る”って何? え、ダンジョンなの!? そう来たか!」という感じで驚きました(笑)。

藤林 その驚きをユーザーの皆さんに感じてもらいたくて、できるだけダンジョンだということがわからないように、神獣をなるべく見せずにプロモーションしていたんです(笑)。

――そういう意図があったのですか! そして神獣戦も、メチャクチャ熱くて最高でした。

藤林 神獣戦は、サウンドが入ったときに、すごくよくなったんですよね。最初は音がなくて、音を付けてもらったときに、戦い自体が格段にカッコよくなって、音の力って本当にすごいなと思いました。

リンクの冒険を演出した新たな音の試みとは?

――では、そのサウンドについてお聞きします。戦闘を盛り上げるための曲は、やはりその戦闘を実際にプレイしながら作られたのでしょうか?

若井 戦闘に限らず、絵が出てこないとテンポ感がわからないので、そうなりますね。ただ曲を鳴らすだけではなく、シチュエーションに合わせて変奏したりもしていますから。

――でも、その“絵”がなかなか、締め切り間際まであがってこなかったり……?

若井 それはいつもそうなので、サウンド担当者の宿命だと思うしかないですね(笑)。とはいえ、今回は、始めから開発に参加している感覚が強かったです。というのも、いままでサウンドは、ほかとは切り離されている面があったのですが、今回はそうではなく、デザインの下にサウンドが付いた形と言いますか。サウンドを担当するスタッフも、デザイナーが使っているツールを見られたので、たとえばリンクというキャラクターをとっても、「こういうデータになっているんだ」と構造を確認しながら、情報のやり取りを密にしてサウンドを作れたのはよかったですね。

堂田 先ほどのコミュニケーションの話の延長になりますが、いまのゲームって、昔のハードのときと比べると、開発スタッフ自身が中で何が起きているかが、わかりにくくなっているんですよね。今回は、職種が違っても全員がゲームの情報を共有できるように、誰もがゲームの動いている中身をオープンに見られる開発環境を徹底させたんです。

藤林 みんながツールを使えるように、「いまさら聞けない大人の〇〇」みたいな講習会を開いたりもしましたね(笑)。

青沼 僕はプロデューサーなので全体像は把握しているのですが、僕もその講習会に参加するべきなのか、最後まですごく迷いました(笑)。知っておくべきなのか、知らないことにしておいたほうがいいのか。

一同 (笑)

――本当に、全員で作っていった作品なのですね。

若井 たとえばマップ制作用のエディターは、プランナーやプログラマーはもちろん、デザイナー、そしてサウンドのスタッフも触るんですよ。

――では、“この場所に行けばこの音が鳴る”といった効果音の設定も、演出専門の方ではなく、サウンド担当の方が直接演出されたのですか?

若井 はい、やっています。プログラマーだけでなく、コンポーザーも設定できるのが、いままでとまったく違いましたね。ですので、敵や街、地形、物理エンジンなど、いろいろなミーティングに参加しました。物がぶつかると音が鳴りますし、今回はあらゆるシチュエーションで起こりうる音を用意しないといけなかったので。全部のセクションに絡みながら音を作るのが、今回の僕の仕事でした。

――『ゼルダ』シリーズでは、音が重要な情報になることが多いですよね。今回も、目的地に近づくと、徐々に音が鳴り始めたりするのがヒントになったりします。

若井 そうですね。ただ、それもどこまでやるのがいいのか、難しい面がありました。今回は世界がシームレスにつながっているので、あまりに主張が強いサウンドになると、ゲームのデザインにも影響を与えてしまうので、よくないだろうな、と考えたんです。そういう意味で、今回は、物や場所そのものから鳴る音作りを意識して作っています。“このシチュエーションだから”ではなく、“そこに物があるからこういう音が聞こえるんだ”と。BGMもその考えの延長で、その場所に合わせて付けていった感じですね。

――あくまでも世界を基準に“音を置いている”イメージなのですね。

若井 世界自体の表現としてBGMを使っているケースが、いままでのシリーズより多いと思います。もちろん、イベント自体にBGMを乗せるケースもありますが、自分で自由に動けるシチュエーションでは、世界にあるものに音を付けていく形を重視しています。

――遠くからアコーディオンの曲が聞こえてきて、「あ、カッシーワが近くにいるな」とわかる、などというのも、すごくいい仕組みですよね。

若井 そうですね。ほかにも、祠などにBGMを付けているのですが、あれはサウンドスタッフの中でも、さじ加減に悩んだところです。やり過ぎるとヒントになってしまうので。

――神獣内では、制御端末を機動させるごとに、音が変化しますよね。

若井 はい。だんだん変わりますね。あれは段階を追って変化させて、気づく人は気づくように仕上げています。一方、村などは、時間経過に合わせて少しずつテンポや楽器を変えていくので気づきにくいかなと。

青沼 プレイヤーの気持ちとBGMがリンクするように作っているから、気づきにくいかもしれませんね。

――演出担当者からの指示を受けて音を作るのではなく、サウンドチームが演出を含めて音を設計するというのはすごいですね。

若井 それは任天堂が、サウンドチームを社内で持っているからだと思います。外部委託になると、どうしても分業になってしまいますが、内部で行うなら、サウンドの担当者がきっちり資料を把握し、ミーティングを重ねて、曲の演出方法なども考えながら曲作りをできます。そこが自分たちの特色かな、と。

――演出側から必要な楽曲リストを提示されたり、といったことはなかったのですか?

藤林 たとえば、「宝箱が5段階あるので、開けるときのファンファーレを“大・中、小”的な感じで作ってください」といった、システム的に必要なものについては用意しました。

若井 『ゼルダ』に関して言うと、世界の広さやオブジェクトの数を見ながら、これくらい必要かな? とサウンド側で考えて作っています。

青沼 うちはサウンド担当が社内にいるので、企画やレベルデザインを考えるときに、最初から綿密に相談しますね。

藤林 だから任天堂のプランナーは、サウンドが頭から抜けている人が多いんです。なかには、“音は勝手に付けてもらうもの”みたいに思っている人もいたりして、ときどきサウンドのスタッフに怒られます(笑)。

滝澤 実際に勝手に付いていることもありますからね。

藤林 そうそう!(笑)

若井 僕らもやりたいことがあるので、自主的にやっている場合が多いんですよね(笑)。

――(笑)。今回はオープンエアに合わせて、メインの楽器にピアノを選択したとのことですが、ほかにも候補はあったのでしょうか?

若井 いままでのシリーズでは、オカリナやハープなどの楽器をフィーチャーしていましたよね。それとはかぶらないもので、持ち運びはできたほうがいいだろうな……などと考えて、たとえば民族色の強いダルシマーなどを検討してみたりもしました。最終的にはピアノに決まりましたが、じつのところ僕自身は、ピアノは感情的なものを表現するにはいい楽器だと思っていたのですが、少し内向的なイメージがあるので、世界や実際にあるものを表現することには、あまり向いているとは思っていなかったんです。それが、2014年の初頭に、ピアノと環境音を組み合わせてサウンドデザインのプロトタイプを作ってみたら、評価が高かったんですね。それならこのまま行こうか、ということでピアノに決まりました。

――各場面の曲、たとえばゴロン族関連の曲にはピアノ以外に金管楽器なども使われていますが、これらはいままでのシリーズや種族のイメージから楽器を選んでいるのでしょうか?

若井 ピアノだけで表現することにはこだわっていないんです。あれだけ広い世界で、さらにストーリーや多種多様なイベントもあり、そしてキャラクターの個性も豊かですから。世界に幅を持たせるためにも、ピアノ1本に縛るべきではないだろうと、最初から考えていました。町や四英傑それぞれの曲も、その都度わかりやすいメロディーや楽器を選んでいます。

――ステキな曲ばかりですが、なかでもリト族の曲やリーバルの曲は、編集部でも非常に人気が高いです。

若井 あれはいいですよね。作ったスタッフが僕の想定以上の曲に仕上げてくれました。

――『ゼルダ』に限ったことではないと思いますが、いろいろと試行錯誤を重ねて生まれている曲なんですね。

若井 そうですね。あと、試行錯誤と言えば、各コンポーザーが遊び心で隠し要素を入れたがるんですよ。たとえば、ミファーの曲は、ミとファで始まっていたりとか。

――おお!!

若井 ほかにも、シリーズの過去の曲を隠したりとか……みんなやりたがるんですよね(苦笑)。

青沼 そう言ってるこの人(若井氏)が、『スカイウォードソード』のメインテーマ『女神の詩』を作った人ですからね。当時、自分がやっているわけですから、スタッフがみんなマネをするのはしかたないですよ!(笑)(※編集部注:若井氏が作曲した『女神の詩』を逆再生すると、シリーズおなじみのゼルダのテーマ曲である『ゼルダの子守歌』になる)

若井 あれで、みんな「いいんだ!」って思っちゃって(笑)。

――今回も、逆再生などの仕掛けはあるのでしょうか?

若井 同じことをやると、すぐにバレてしまうので、「それはやめておこう」という話はしているのですが……。

藤林 でも、メイン級の曲の中には、既存の曲が隠されていますよね。旋律が入っているものが。

――時の神殿跡のBGMを早送りすると、時の歌が隠れていたり……?

若井 そうなんです。みんな僕の知らないあいだにやっているんですよ(笑)。

――ファンとしては、やっぱり見つけるとうれしいです。

若井 ただ、それがメインに立ってしまうとダメだと思うんです。元ネタを知らない人にとっては、置いていかれたように感じてしまうかもしれませんし。ですのでスタッフには、「言わないとわからないぐらいにしておけよ」と言っています(笑)。

――BGMもさることながら、環境音や動物の鳴き声などにも、かなりのこだわりを感じました。

若井 じつは南国の鳥の声は、新婚旅行でモルディブに行ったときに録ってきたものなんです。試してみたら意外とよかったので、そのまま使うことにしました。ほかにも、確かヤギの声は、スタッフの声を使っています。これは、「ヤギの声っておっさんの声に近いんだよね」という話から、流れでそうなりました(笑)。