先週アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコで行われたGDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)から、初代『シヴィライゼーション』についての講演の模様をお伝えする。登壇したのは、今もシリーズの正式名称(Sid Meier's Civilization)にその名前を冠しているメインクリエイターのシド・マイヤー氏と、当時同僚として開発に参加したブルース・シェリー氏。

実はシド・マイヤー氏がこれまでの経歴を振り返る内容の講演はGDC 2010の基調講演として行われているのだが(その内容はメディアパートナーのGamespotによりYouTubeで無料公開されている)、今回はさらに特別。というのも、ブルース・シェリー氏はマイクロプローズでシド・マイヤー氏の相棒として活躍したのち、アンサンブルスタジオでリアルタイムストラテジーの金字塔『エイジ オブ エンパイア』シリーズを手掛けた人物で、要はどちらもストラテジーゲームのレジェンド中のレジェンド。というわけで会場には業界の熱狂的なファンたちが集まり、講演の前後に写真撮影の列ができるほどの盛り上がりを見せていた。

640キロバイトに詰まった人類6000年の歴史

発端は1990年、鉄道運営ストラテジー『レイルロードタイクーン』の開発が終わった後のこと。歴史について興味があった両氏は「文明の歴史についてのゲームを作ろう」ということで開発が始まった。

というのも当時、自分たちの最初の“ゴッドゲーム”として『レイルロードタイクーン』を手掛けたことで、小さい状況からスタートしていって毎回異なるストーリーが築かれていくという要素や、建築や経済などさまざまなシステムが絡み合って影響し合うことでプレイヤーの決断を深く面白いものにすることに手応えを感じていたそうで、なにかそういった構造を当てはめることのできるトピックを探していたのだという。

そこで気付いたのが、歴史はまさにさまざまな要素が絡んでいるということ。「“紀元前4000年の小さな村から始まった文明がどう成長していけるか”というゲームは究極のゴッドゲームになり得るのではないか」ということで、最初のコンセプトが固まる。

ブルース・シェリー氏もその話をしたことは覚えており、その後シド・マイヤー氏から、先行するターンベースのウォーゲーム『Empire』シリーズ(恐らく『Empire: Wargame of the Century』)を挙げて「このゲームの中で10項目変えられるとしたら何をやるか?」といった質問を投げかけられ、このプロジェクトに本腰を入れるようにけしかけられたという。そしてある日、シェリー氏の机の上に5インチフロッピーディスクが置かれているのを発見する。それこそ初代『シヴィライゼーション』の最初のプレイアブル版だった。

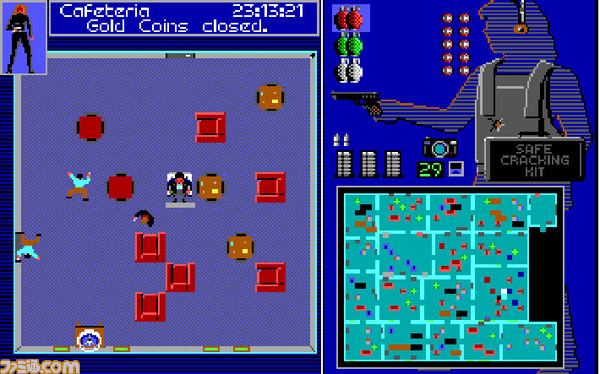

シド・マイヤー氏は当時つねに5~6本のプロトタイプを抱えていたそうで、さすがのアイデアマンぶり。同氏を『シヴィライゼーション』の父として記憶している人も多いかもしれないが、当時は『レイルロードタイクーン』と本作の間に『コバート・アクション』というスパイゲームも手掛けており、幅広い題材のゲームが“Sid Meier's”の冠のもとにリリースされていたのだ。

ブルース・シェリー氏は、“歴史”という大きなトピックには多くのプレイヤーを得るポテンシャルがあったと指摘する。しかし、“歴史”というテーマは大きいからこそ、いきなりそこに入っていくには重すぎるということになりかねない。

そこでゲームは開拓民が流れ着き、小さな村を築いてまずは地盤を固めるというシンプルな問題からスタートして、徐々に拡大するに連れて複雑になっていくという、「決断しなければいけないことが逆三角形ピラミッド的に増えていく」(シェリー氏)設計になった。これに加えて、パレードなどの演出を通じてプレイヤーに正しい方向にプレイできているかどうか伝えるよう意図的に狙っていたとのこと。またゲーム中の有名な百科辞典“シヴィロペディア”のような要素には、ゲームに深みを持たせつつ、親と子供が遊べるようにするといった狙いがあったようだ。

元ネタと改名の危機

『シヴィライゼーション』の元ネタはいくつかあり、すでに挙げた『レイルロードタイクーン』と『Empire』以外に、『シムシティ』やボードゲームの『シヴィライゼーション』(後述)などが挙げられている。

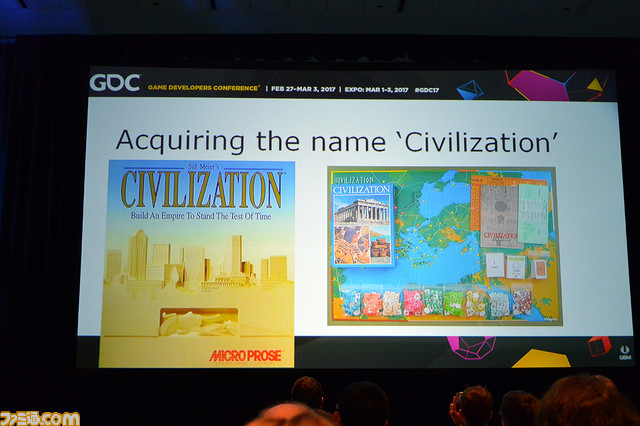

しかし、“シヴィライゼーション”という名前は内部的なコードネームでありこそすれ、同名のボードゲームが先行して存在したため、正式名称になるとは考えていなかったそう。“Call of Power”、“Rise of Nation”、“Age of Empire”といったタイトル候補を考えていたというのだが、最後のはブルース・シェリー氏の代表作にかけたジョークだろう。

ちなみにボードゲームの『シヴィライゼーション』(邦題『文明の曙』)はイギリスの名ボードゲームデザイナーのフランシス・トレシャム氏による作品で、アメリカでは1981年にアヴァロンヒルより発売。名前問題は結果としてアヴァロンヒルから名前の権利を獲得することで着地する(なお過去のインタビューでは同作を遊んだことがなかったと述べていたこともあったのは秘密)。

ターンベース対リアルタイム

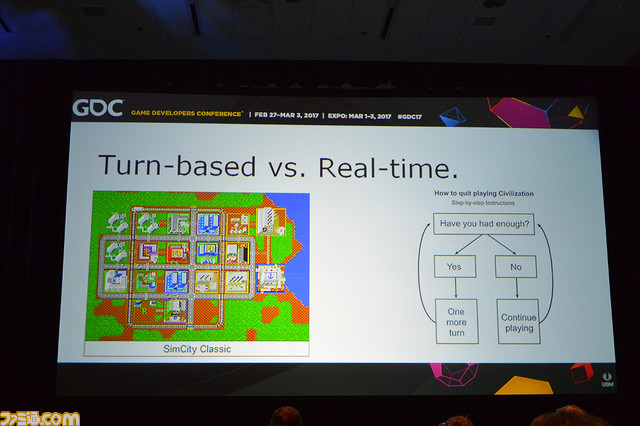

初期のバージョンでは、『シヴィライゼーション』は完全なターンベースではなく、『シムシティ』的にエリアをゾーンで区切って開拓していくようなゲームだった。

ここでシド・マイヤー氏はストラテジーゲームの特性として、つねに先を予測してプレイするゲームであることを挙げる。完全ターンベースになり、より眼の前の状況や予測を掘り下げた上での決断が可能になったことで、有名な「もう1ターンだけ(One More Turn)」現象が生まれるのだが、実はこの感覚が『シヴィライゼーション』を代表するものになるとはそこまで予期していなかったというのだから面白い。

また初代『シヴィライゼーション』当時は、ストラテジーゲームイコール退屈、またはオタクがやるものというイメージがあり、社内では決して高い評価ではなかったというのも興味深いところ。

一方、ブルース・シェリー氏はリアルタイムストラテジーである『Age of Empire』について、エレクトロニック・アーツの『Command and Conquer』やBlizzardの『Warcraft』などリアルタイムの流れが来るなかで、「『シヴィライゼーション』をリアルタイムでやったらどうか」という発想がきっかけになったと語った。

戦争狂ガンジーと児童書

『シヴィライゼーション』では史実と異なりガンジーが戦争狂になることもあるわけだが、ブルース・シェリー氏いわく、これがこれほど受けるというのも予想外だったそう。しかし、史実の人物が異なる行動をすることで、歴史を紹介するゲームではなく、独自の歴史的ストーリーが紡がれていることを示すという意図があった模様。

また、奴隷制度や宗教戦争などは「確実に西欧文明の歴史の一部である」(ブルース・シェリー氏)としつつも、ゲームに入れていない。これもまた本作が「歴史を教えるためのものではない」からで、図書館に行って歴史を学ぶきっかけにこそなれ、人々を楽しめるエンターテインメントソフトウェアとしてそういった要素を入れない決断をしたそう。

各指導者をはじめとする歴史についてのリサーチは、「たまたまある本を読んで知った隠れた歴史的事実ではなく、みんなが知っていることを入れる」ために、あえて図書館の児童書を調べにいったとか(写真や絵をたくさん使うのも児童書からヒントを得た)。プレイヤーを歴史的指導者にすることで、プレイヤー本人によるゴッドゲーム的な神の視点と、実在の人物の視点を持たせることで深みを出すのは、シド・マイヤー氏によるアイデアとのこと。

そして原始的なものから高度なものへと習得可能な技術が連なるテックツリーも書籍からのアイデアで、当時読んだ、歴史を水平に時系列順にレイアウトした、恐らく年表的なものを源泉にしているという。ただし初代『シヴィライゼーション』では、例えば火薬のための必要条件を習得しても発明できるかはわからないという設計になっており、これは反発を食らって続編では変更されることになる。

こうした分析家タイプのプレイヤーに対して、「自分から見るとゲームの楽しさが半減すると思う。サプライズやチャレンジを提供してくれるゲームが好きなようだ」とシド・マイヤー氏。

これに対してブルース・シェリー氏は、『スタークラフト』などはマップ構造が少しでも変わったらゲームが変わってくるようなゲームであるため分析が重要だが、『シヴィライゼーション』ではランダムマップにより毎回対応しなければいけないシチュエーションが変わって違う遊びが生まれると指摘。

どちらも対戦が人気のストラテジーゲームという部分では同じだが、このふたりの伝説的ゲームデザイナーが重きをおいていたのは、『スタークラフト』的な公平な競技性よりも、歴史上の指導者たちが遭遇したようなシチュエーションに対していかに考え、対応するかという部分なのだろう。

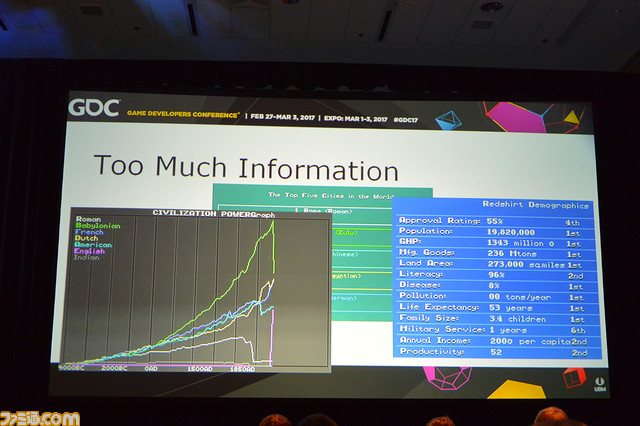

一方で、Civ内の人口統計学的なデータを提供し、ゲーム内世界をリアルに感じてもらうというアイデアもあったそうだが、この試みは情報過多になってしまって失敗。個人的にはそのアイデアを発展させて政権運営ゲーム『デモクラシー』シリーズのようなものができたら面白そうだが……。

歩兵ユニットは近代兵器を撃破できるべきか

槍兵(Spearman)が戦艦(Battleship)を倒せるべきか否か? シリーズでしばしば起こるこのシチュエーションに絡めて、戦闘要素についても語られた。初期『シヴィライゼーション』の戦闘はシド・マイヤー氏らが愛好していたウォーゲームからの影響が大きいそうなのだが、もっと戦線が広がって展開されるようなものをイメージしており、“スタック・オブ・ドゥーム”(安いユニットの大群で包囲して押しつぶす)などの戦術の登場も予期していなかったそう。アイデアをあまりいい形に実現できなかったと振り返っていた。

ブルース・シェリー氏も「まぁチェスではポーンがクイーンを殺せるしね」としつつも、当時は戦闘がどうあるべきかについて大分議論をした様子。というのも、開発のコアであるシド・マイヤー氏を守る壁になるために、関係者からのさまざまな意見や疑問を受ける役割を引き受けていたため、どういう意図なのか把握しておく必要があったから、というのがちょっといい話。

もうひとつ失敗したと振り返っていたのが、ユーザーが作成するModや拡張シナリオへの対応について。当初は「自分たちよりいいデザイン(設計)をできるユーザーはいないだろう」と考えていたことで入っておらず、結局続編の2で入るのだが、「遅すぎた」との後悔の念が今もあるという。Modによってゲームデザインの才能を開花させるプレイヤーがいることや、新しいバージョンが出るまでの繋ぎになることを評価しており、今ではシリーズの重要な部分であると語っていた。

業界の成長期が可能にしたアイデアによる挑戦

シド・マイヤー氏は『シヴィライゼーション』について、ほとんどブルース・シェリー氏とふたりで開発したものだと振り返る。90年の初めに開発を始め、中断して『コバート・アクション』が入り、最終的に出荷されたのは91年の終わりということで、オリジナル版の開発は1年弱。最終的にチームは10人になっていたという。

当時の予算感覚で行くと、ブルース・シェリー氏が『レイルロードタイクーン』の予算分析をやった際の概算が16万7000ドルで、「いまこの金額ではプログラマーを1年雇うこともできない」(シェリー氏)のだから、隔世の感がある。少数精鋭で、技術的制約もあるグラフィックなどはある程度捨てて、ゲームデザインを磨き上げることに集中できる環境がいいバランスで整っていたのだろう。