Webでも『学園エオルゼア』連動記事がスタート!

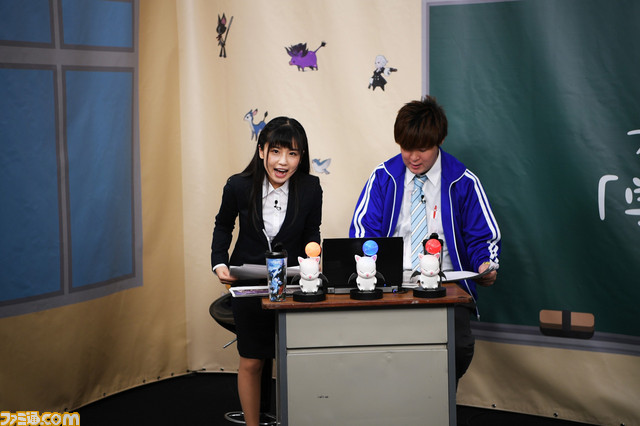

2016年8月21日からニコニコ生放送で配信を開始した『ファイナルファンタジーXIV』(以下、『FFXIV』)公式番組『学園エオルゼア』。この番組では、『FFXIV』をこれから始めようと思っている人や、始めたばかりの人などを対象とした初心者向けの内容を、月イチのペースで配信している。本番組には、週刊ファミ通編集部が制作に協力。週刊ファミ通本誌だけでなく、ファミ通.comでも番組をサポートしていく。

まずは、現在までに放送した5回の放送内容を簡単に振り返っていこう。

■第一回(レギュラー#1)

これからはじめるファイナルファンタジーXIV「学園エオルゼア」#1

第1回の放送では、学園エオルゼアに入学する4人の生徒とともに、『FFXIV』とはどういうゲームなのか? という基本中の基本が説明された。さらに、4人の生徒がキャラクターメイキングに挑戦し、序盤の導入部分を実際にプレイ。初心者が最初につまづくであろうポイントとともに、ゲームの進めかたの解説が行われた。

■第二回(課外授業#1)

これからはじめるファイナルファンタジーXIV「学園エオルゼア」課外授業 #1

※【FFXIV】3周年記念14時間生放送(メイン放送)内にて放送

『FFXIV』の3周年記念14時間生放送内で放送された課外授業(4:00:00あたりからスタート)では、担任2名と生徒1名という手厚い体制で、幻術士の立ち回りの解説が行われた。番組の最後には、生徒の小澤真利奈さんにサプライズが……!?

■第三回(課外授業#2)

これからはじめるファイナルファンタジーXIV「学園エオルゼア」課外授業 #2

※インテル PCゲーミング ステージ(9/17)【TGS2016】内にて放送

※2016/12/16(金) 23:59まで視聴可能

東京ゲームショウ 2016のインテルブースにて、公開放送(1:02:00あたりからスタート)が行われた課外授業。DPSを担当する生徒、永井理子さんと副島淳さんが、戦闘の基本を学べる“初心者の館”にチャレンジ。基本的な立ち回りを学んだ後は、視聴者といっしょにインスタンスダンジョン“天然要害 サスタシャ浸食洞”に挑戦した。

■第四回(レギュラー#2)

これからはじめるファイナルファンタジーXIV「学園エオルゼア」#2

徐々に『FFXIV』に慣れてきた4人の生徒たち。そんな彼らが、ゲーム内で最初に出会う強大な敵“イフリート”に挑戦。予想以上(?)にスムーズにイフリートを撃破した彼らに、ジョブ取得に向けての知識も解説された。番組の最後には、インスタンスダンジョン“監獄廃墟 トトラクの千獄”にも挑戦。その結果は……!?

■第五回(レギュラー#3)

これからはじめるファイナルファンタジーXIV「学園エオルゼア」#3

レギュラー#3では、ジョブを取得した4人が、物語中盤での最大の難関とも言われるインスタンスダンジョン“奪還支援 ブレイフロクスの野営地”にチャレンジ。危ないシーンも多々あったが、それを乗り越え、見事にクリアーした4人。その後に待ち受けていたのは、蛮神“タイタン”とのバトル。担任の小池美由さんによるわかりやすい解説を受けてタイタンに挑む4人だったが……!?

各ジョブのレベル30時の基本的な立ち回りをアドバイス!

これまでの放送では、4人の生徒の担当ジョブであるナイト(小野さん)、竜騎士(副島さん)、吟遊詩人(永井さん)、白魔道士(小澤さん)に焦点を当てて立ち回りを解説してきた。この記事では、それ以外のジョブも含めて改めてフォロー。まだ触ったことのない、不慣れなジョブを操作する際に参考にしてほしい。なお、今回はレベル30を想定しているが、今後さらに上のレベルの立ち回りも解説していく予定だ。

ナイト(タンク)

“シールドロブ”で戦闘を開始し、敵が複数の場合は“フラッシュ”を1〜2回、単体の場合は“ファストブレード”→“サベッジブレード”→“レイジ・オブ・ハルオーネ”のコンボを使って敵視を稼ごう。敵の数が多いときや、敵から受けるダメージが大きいときは、“ランパート”などの防御アビリティを使って受けるダメージを減らすこと。レベル30のジョブクエストで修得する“忠義の剣”は、ダメージの底上げにつながるスタンス。レベル40で“忠義の盾”を修得するまでは、この“忠義の剣”のスタンスで戦おう。

◆敵視アップコンボ

“ファストブレード”→“サベッジブレード”→“レイジ・オブ・ハルオーネ”

戦士(タンク)

敵視アップの効果もある“トマホーク”で戦闘を開始。その後は、敵が複数であれば“オーバーパワー”、単体であれば“ヘヴィスウィング”→“スカルサンダー”→“ボーラアクス”と続く敵視アップ効果のコンボを使って敵視を安定させよう。ほかのメンバーにターゲットを奪われない程度まで敵視を稼いだら、“ヘヴィスウィング”→“メイム”のコンボを使い、自身に与ダメージアップ効果のある“メイム”のバフを付与しておく。このバフを維持しながら戦おう。

◆敵視アップコンボ

“ヘヴィスウィング”→“スカルサンダー”→“ボーラアクス”

暗黒騎士(タンク)

“アンメンド”から戦闘を開始し、敵が複数なら“アンリーシュ”、単体なら“ハードスラッシュ”→“スピンスラッシュ”→“パワースラッシュ”の敵視アップ効果のあるコンボで敵視をガッチリとキープしよう。暗黒騎士の最大の特徴は、敵視アップ&被ダメージ減少効果のあるスタンス“グリットスタンス”のほかに、MPを消費し続けるが与ダメージを上昇させる“暗黒”を修得するということ。パーティプレイでは、基本的にこの“グリットスタンス”を使い、“暗黒”を維持しながら戦おう。MPがなくなりそうになったら、“ハードスラッシュ”→“サイフォンストライク”のコンボでMPの回復を。

◆敵視アップコンボ

“ハードスラッシュ”→“スピンスラッシュ”→“パワースラッシュ”

モンク(近接DPS)

モンクは、ウェポンスキル使用後に自身に型が付与され、その型が付与されている状態でのみ使えるウェポンスキルにつなげていくという仕組みになっているが、考えかたとしてはコンボと変わらない。“双掌打”のバフと“破砕拳”のDoTを維持しながら戦うのが戦いの基本。“連撃”→“双掌打”→“破砕拳”とウェポンスキルをくり出し、続けて“連撃”→“正拳突き”→“崩拳”と攻撃。基本的にはこの流れをくり返せばオーケー。この合間にDoT技の“秘孔拳”を放ち、さらなるダメージアップを狙おう。

◆基本スキル回し

“連撃”→“双掌打”→“破砕拳”→“連撃”→“正拳突き”→“崩拳”

竜騎士(近接DPS)

竜騎士は、“ヘヴィスラスト”のバフを維持しながら戦うのが基本。戦闘が始まったら、まずは“ヘヴィスラスト”を使い、続けて“二段突き”を使用。そのまま“トゥルースラスト”→“ボーパルスラスト”→“フルスラスト”というコンボでダメージを与えよう。“フルスラスト”使用後、すぐに“ヘヴィスラスト”のバフの効果時間がゼロになるので、再度、“ヘヴィスラスト”を入れ直そう。なお、“二段突き”によるDoTの効果時間が残っている状態で再び“二段突き”を使うのはダメージ効率が悪いので、DoTが切れたことを確認してから“二段突き”を使うこと。

◆基本スキル回し

“ヘヴィスラスト”→“二段突き”→“トゥルースラスト”→“ボーパルスラスト”→“フルスラスト”

忍者(近接DPS)

“双刃旋”→“風断ち”→“旋風刃”のコンボと、DoT技である“無双旋”を使ってダメージを与えるのが基本。レベル30になると、“忍術”が使用可能となるが、この段階ではまだ“天の印”だけしか使用できず、“風魔手裏剣”のみ。ほかのアビリティと同様に、GCDの合間に使えるので、ウェポンスキルの合間に使用してダメージアップを狙うのだ。

◆基本コンボ

“双刃旋”→“風断ち”→“旋風刃”

吟遊詩人(遠隔物理DPS)

“ストレートショット”のバフを維持した状態で“ウィンドバイト”、“ベノムバイト”でDoTを付与し続けるのが基本。戦闘開始から終了まで、“ストレートショット”のバフ、2種類のDoTを維持しながら戦おう。2種のDoTを入れた後は、“ヘヴィショット”を使い、“ストレートショット”の追加効果(Proc)を狙うこと。Procが発動した場合は、最優先で“ストレートショット”を使うように。

◆基本スキル回し

“ストレートショット”→“ウィンドバイト”→“ベノムバイト”→“ヘヴィショット”×α

機工士(遠隔物理DPS)

“ホットショット”のバフ、“レッドショット”のDoTを維持しながら戦うのが基本。このふたつのウェポンスキル使用後は、“スプリットショット”を使い、“スラッグショット”のProcを狙っていこう。このProcは、“リロード”や“クイックリロード”で特殊弾を装填した状態なら、必ず発動させられる。リキャストごとに使用して、Proc発動によるダメージアップを狙うのだ。

◆基本スキル回し

“ホットショット”→“レッドショット”→“スプリットショット”×α→“スラッグショット”

黒魔道士(遠隔魔法DPS)

“ファイア”使用時には“ファイア”系の魔法の威力を高める“アストラルファイア”、“ブリザド”使用時にはMP自然回復量を高める“アンブラルブリザード”という特殊なバフを自身に付与する。MPがある状態では“ファイア”を使い続け、MPがなくなったら“トランス”から“アンブラルブリザード”を付与し、MPが最大まで回復するまで“ブリザド”を連打。MPが回復したら再び“ファイア”、というのが、黒魔道士の基本の立ち回りだ。敵が複数の場合は、“ファイラ”や“ブリザラ”といった範囲攻撃魔法を使っていこう。また、“ファイア”系、“ブリザド”系の魔法のほかに、DoTを付与する“サンダー”系の魔法も修得する。このDoTを更新して、さらなるダメージアップを狙おう。

◆基本スキル回し

“サンダラ”→“ファイア”×α→“トランス”→“ブリザド”×α

召喚士(遠隔魔法DPS)

召喚士は、エギを呼び出しての戦闘が特徴的。コンテンツが始まったらすぐに“サモンIII”を使い、イフリート・エギを召喚しておこう(レベル30時点ではイフリートがオススメ)。ペットはノックバック効果のある攻撃や、スタン効果のある攻撃など、多彩な攻撃手段を持っているが、くり出すタイミングによってはパーティメンバーの行動をジャマしかねない。そのため、自動で攻撃をさせる“フリーファイト”ではなく、手動で攻撃(オートアタックは自動で行われる)する“セミオーダー”状態にしておき、エギに指示を出しながら戦うのがオススメだ。また、召喚士が修得する魔法の多くは、“バイオ”、“ミアズマ”、“バイオラ”といったDoT魔法。このDoTによる継続ダメージがおもなダメージソースとなるので、DoTを切らさないように戦おう。

◆基本スキル回し

“バイオラ”→“ミアズマ”→“バイオ”→“ルイン”×α

白魔道士(ヒーラー)

“ケアル”を中心に使い、自身のMPを切らさないようにタンクを回復し続けるのが基本。“ケアルラ”は消費MPが多く、連発しているとMP切れにもつながる。そのため、敵の数が多いときや、タンクのHPが大きく減った場合などに活用しよう。また、レベル35で修得する“リジェネ”は、即時に対象のHPを回復できないが、継続的にHPを回復するという特性を持つ回復魔法。総合的な回復力は“ケアル”、“ケアルラ”よりも高いので、この“リジェネ”の効果を切らさないように更新していこう。

学者(ヒーラー)

回復魔法の純粋な回復量は白魔道士に劣りがちだが、自動で回復を行うフェアリーを使役しながら立ち回れるのがなによりの強み。序盤のコンテンツでは、フェアリーだけですべての回復がまかなえるほど強力だ。また、HPを回復しながら“鼓舞”というバリアを付与できる“鼓舞激励の策”を修得するのもポイント。回復量は少ないが、回復量と同等のバリアを同時に付与できるので、減ったHPを回復するときは“フィジク”、回復した後も敵の強力な攻撃が続くなら“鼓舞激励の策”と、状況に応じて使い分けよう。

占星術師(ヒーラー)

“ベネフィク”、“ベネフィラ”といった基本的な性能を持つ単体回復魔法に加え、“ドロー”によるカードを使ったアクションが行えるのが、占星術師の最大の特徴。パーティメンバーを回復しつつ、このカードを使ったアクションの効果で仲間の援護を行うのだ。カードの効果を最大限に利用するためには、まずはカードの効果を覚えることが重要。以下にカードの効果と、レベル30の段階では各カードを誰に使うべきかを解説しているので、これを参考に立ち回ってほしい。

◆各カードの効果と使うべき相手

アーゼマの均衡

自身またはパーティメンバーのひとりを対象として、与ダメージを20%上昇させる。DPSに付与するのが基本だ。パーティ内でもっともダメージを出しているメンバーに付与するのが、もっともダメージ効率がよくなる。

世界樹の幹

自身またはパーティメンバーひとりを対象として、被ダメージを20%減少させる。このカードをドローしたら、タンクに使おう。

オシュオンの矢

自身またはパーティメンバーひとりを対象として、攻撃速度を10%上昇させる。タンクやヒーラーにも有効だが、DPSに使ってダメージアップを狙いたい。

ハルオーネの槍

自身またはパーティメンバーひとりを対象として、対象がアビリティを実行した際に、そのアビリティのリキャストタイムを20%短縮させる。どのメンバーも恩恵を受けられるが、アビリティを多用しながら戦うタンクや、竜騎士、機工士などに使うのがオススメ。

サリャクの水瓶

自身またはパーティメンバーひとりを対象として、MPを継続回復させる。MPを使って戦うヒーラーや召喚士に使おう。暗黒騎士は、“暗黒”の効果中ではMP継続回復効果を受け付けないので気をつけよう。

ビエルゴの塔

自身またはパーティメンバーひとりを対象として、TPを継続回復させる。TPを使う近接DPSや遠隔物理DPSに使おう。“オーバーパワー”の使用によって戦士もTPを消費しがちなので、戦士に使うのもアリだ。