実例をもとに、VRコンテンツのコツや、今後の展望を紹介

2016年10月22日、福岡県福岡市の九州大学 大橋キャンパスにて開催された、コンピューターエンターテインメント開発者向けのカンファレンス“CEDEC+KYUSHU 2016”。同イベントの締めくくりとして、特別講演““エンタメ新次元”の先陣へ! 本音で語る「VR」コンテンツ最前線”が行われ、VRコンテンツに携わるクリエイターたちがトークを行った。

登壇者はバンダイナムコエンターテインメントの原田勝弘氏(『サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム』のチーフプロデューサー)、玉置絢氏(『サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム』プロデューサー/ゲームディレクター)、面白法人カヤック 代表取締役CEO 柳澤大輔氏。モデレーターはサイバーコネクトツー 代表取締役 松山洋氏が務めた。

VRに適したコンテンツのジャンルは?

最初のお題は“VRに適したコンテンツのジャンルは何か?”。原田氏、玉置氏は、『サマーレッスン』を例に挙げつつ、向いていると思われるコンテンツ、逆に向いていないと思われるコンテンツについて解説した。

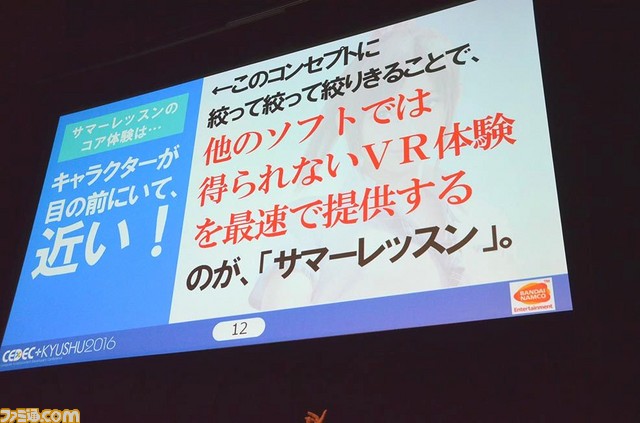

『サマーレッスン』のコンセプトは、キャラクターが目の前にいること、キャラクターの存在感を感じられること。そのコンセプトを突き詰めて、ほかのメーカーがやる前に提供することを目指して開発が進められ、結果プレイステーション VRのローンチタイトルとして発売されるにいたった。

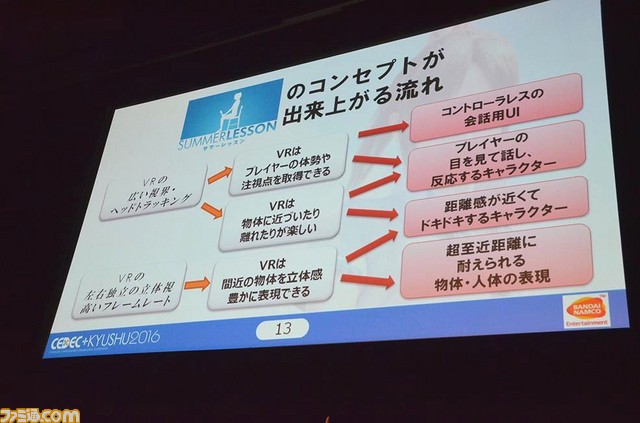

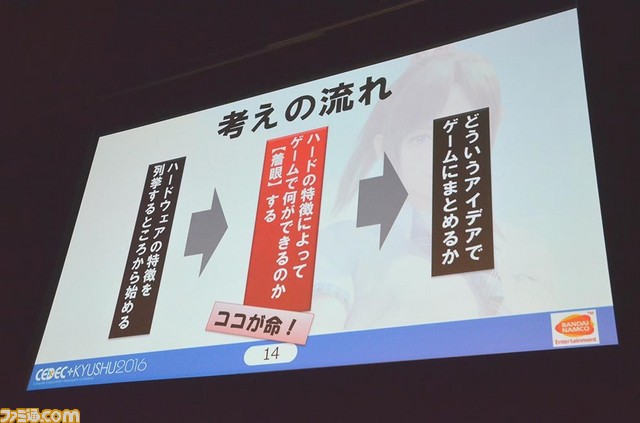

そのコンセプトにいたるまで、どのような試行錯誤があったのか。ここで、玉置氏が書いた、コンセプト構築のフローが公開された。重要なのは、ハードの特徴を理解し、そのハードではゲームで何をできるのかに着眼すること。この点がいままでのゲーム作りとは違ったと原田氏は振り返る。

なお、このフローが書かれる前から、原田氏はVRに取り組んでいた。もともと原田氏は、『鉄拳』のキャラクターが登場するコンテンツを構想しており、「ブライアンといっしょにコーヒーが飲めれば、キャラを好きになってもらえるかな」と考え、1ヵ月かけてプログラマーに試作版を作ってもらった。しかし、ヘッドセットをかぶって15秒で「これはないな」と思い、そこで玉置氏をチームに呼んだという。

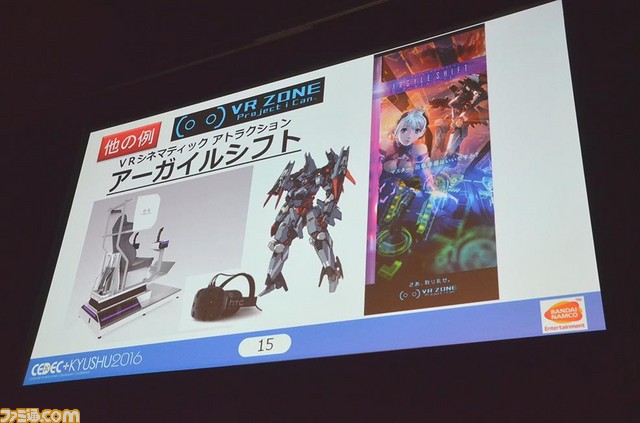

続いて原田氏は、ハードの特性をもとに考え出されたコンテンツとして、『アーガイルシフト』(期間限定の施設“VR ZONE Project i Can”にて提供されたアトラクション)を紹介。このコンテンツは、「ロボットものをやりたい」から生まれたものではなく、「筐体ごと動かせば酔わないだろう」という考えから着想されたものだ。

また、ホラーが向いていると言われるのは、VRのヘッドセットを装着すること自体にプレイヤーが不安を感じているからだ、と玉置氏。その心理とゲーム内容がマッチしているためだという。

向いていないジャンルとしては、酔いやすいジャンル(視界動が激しいものなど)、長時間遊びたいもの、手元をよく見て操作を確認したいゲームなどが挙げられた。とくに、ヘッドセットを長時間つけることによる汗や曇り、こればかりはヘッドセットの形が現状のものである以上は生じてしまうものだ、と原田氏は述べた。

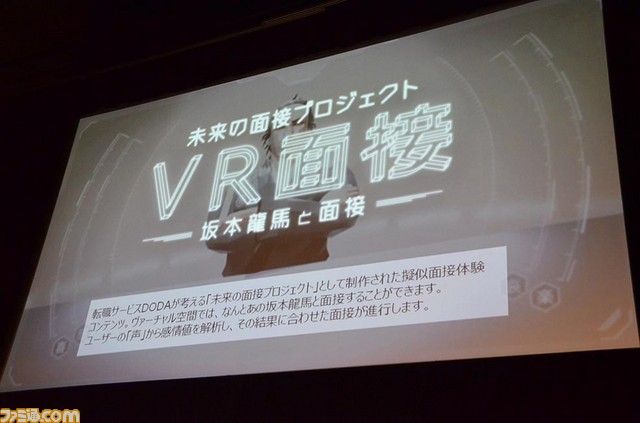

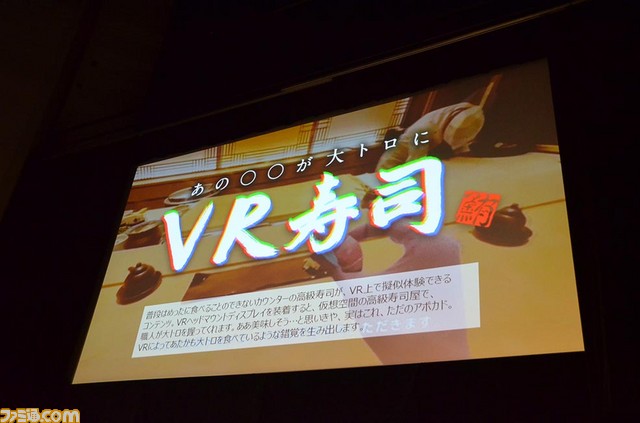

続いて柳澤氏が、カヤックのスタッフが挙げたアイデアをもとに、向いていると思われるジャンルについて解説。“自分は極限状態下にいる”と思わせることで、筋トレの効果をアップさせる“バーチャル断崖絶壁トレーニング”、VR空間で海外のホストファミリーと交流する“VRホームステイ”、歯医者で装着すると、先生の姿がかわいい動物になり、治療への恐怖が和らぐ“バーチャル着ぐるみ歯医者さん”など、ユニークなアイデアに会場が沸いた。

没入感を高めるための『サマーレッスン』の工夫の数々

つぎに、『サマーレッスン』の開発を例に、VRコンテンツ制作に取り組むうえで気をつけるべきこと、今後取り組むべきことが語られた。

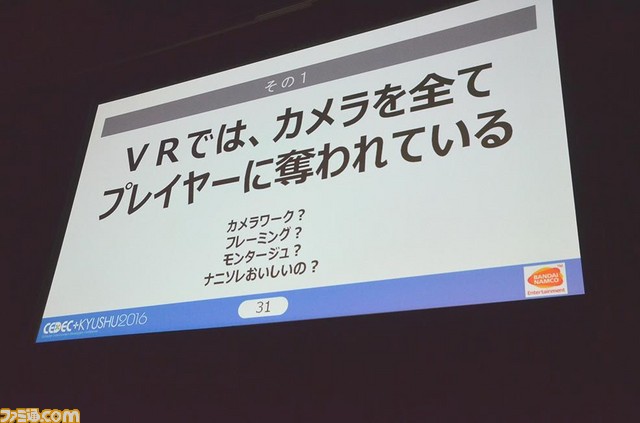

『サマーレッスン』チームが開発中にぶつかった壁は、“カメラをすべてプレイヤーに奪われている”こと。これまでのゲーム開発で作っていたのは“動く絵”だったが、今度は“動く空間”を作る必要がでてきた。

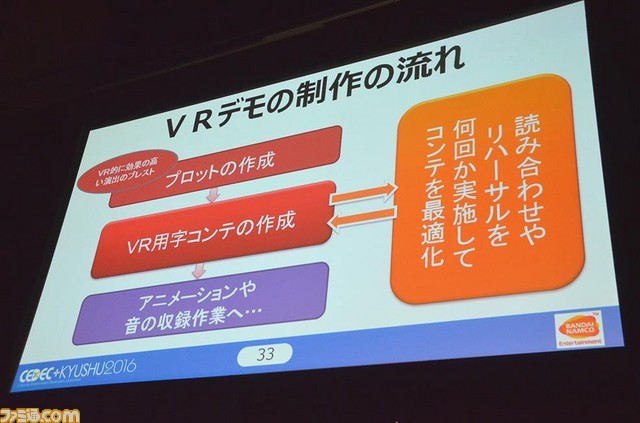

これを受けて、玉置氏が考えたフローが下記の図。大事なのは、“字コンテ”を作ることだという。制作するのは絵ではなく空間であり、絵コンテを書いても意味がないので、字で書いたとのこと。また、リハーサルをして、空間の演出を考えることが非常に大事で、ここは「舞台演劇や、テーマカフェに近い」と玉置氏。リハーサルの模様を動画に残し、ビデオコンテを大量に作ることも必要だと語った。ちなみに『サマーレッスン』チームでは、男性スタッフどうしでリハーサルしすぎたため、人との距離感の掴みかたがマヒしてしまい、近づいてもドキドキしなくなってしまったとか……。

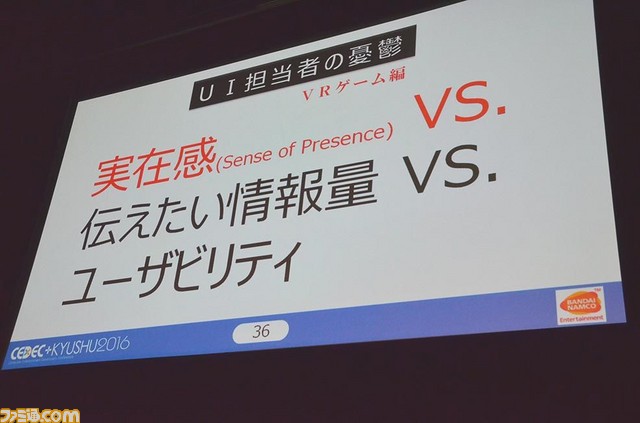

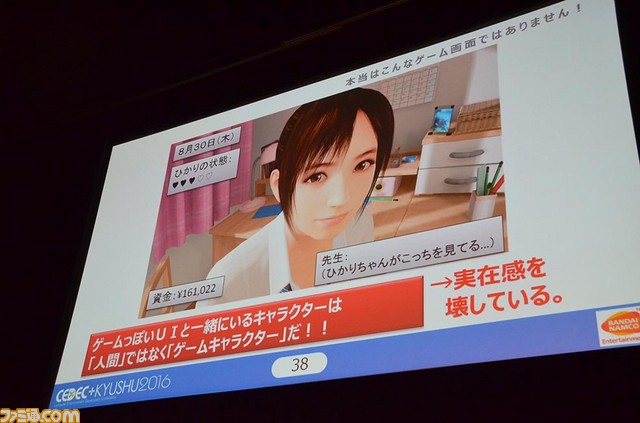

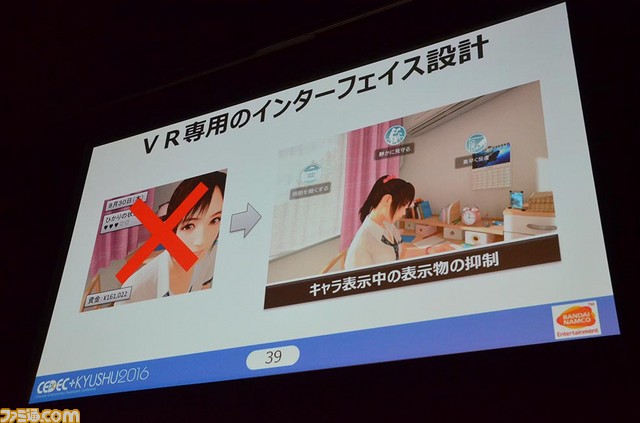

また玉置氏は、UI(ユーザーインターフェース)を作るうえでの苦労についても語った。ふつうのゲームを作る際は、伝えたい情報量とユーザビリティのバランスを考えながらUIを設計するものだが、VRコンテンツを作るうえでは、キャラクターの実在感までも考慮して設計しなければならない。よくあるパラメータやゲージを表示してしまうと、「その人物が、そこにいる」と感じられなくなってしまうのだ。

そこで『サマーレッスン』は、できるだけ表示物を少なくした。また、“Z軸”にも気を配った。UIがキャラクターより前のZ軸に置かれると、奥にいるキャラクターの実在感が薄れてしまうからだという。また『サマーレッスン』では、自分がUIに近づくと、UIが自分を避けるような仕組みになっているのだが、それもまた、キャラクターの実在感を感じさせるための工夫とのこと。

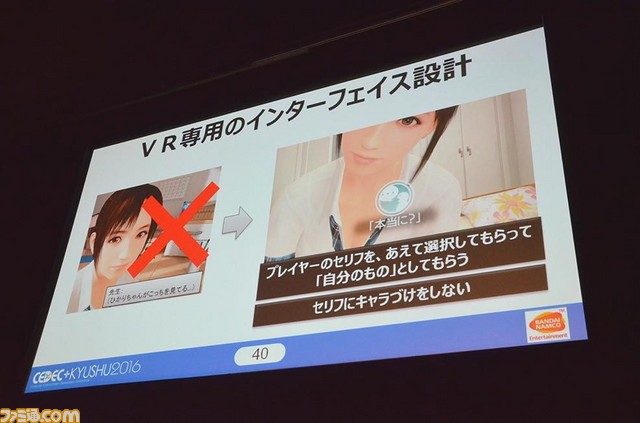

ちなみに、セリフの選択肢がひとつしかない場合でも、あえてプレイヤーに選ばせる形式を採用したのは、そのセリフを選ぶことで“自分のもの”としてもらうため。そうすることで、“自分が発言したものに対してリアクションがある”と感じられ、没入感がそがれないという。セリフの内容をシンプルにしたのは、そのセリフが自分のセリフだと感じられるようにするため。

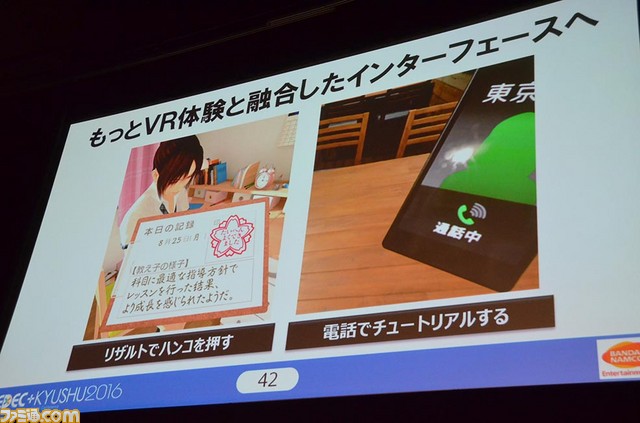

それでもゲームである以上、どうしてもUIを出さないといけないときがある。そのときは、「宙に浮いているUIがあるなんて、VRって新しい!」と感じてもらえるものを作ろうと心がけたそうだ。さらに、“電話がかかってきて、それを取る(コントローラを耳にあてる)ことでチュートリアルが始まる”という、ゲーム中の体験と融合したインターフェースを作成。今後UIについては、各社のアイデア勝負になってくるのではないかと玉置氏は述べた。

没入感を高めるうえでは、サウンドチームの気づきも大きかった、と原田氏。最初の3秒間だけ環境音を大きめに聞かせて、その後、少しずつ音を下げていくと、その空間への没入感が上がるということを、サウンドチームは『サマーレッスン』デモ開発の際に発見したという。音を突き詰めることも重要だ、と原田氏。

さらに玉置氏は、“開発環境の最適化”も課題であるとコメント。ヘッドセットをかぶったままデバッグできるような環境作りが、効率よく開発するうえで重要とのこと。また、『サマーレッスン』開発時、プレイ中の原田氏が「ここが気になる」と指をさして指摘しても、その指が何をさしているかスタッフにはわからなかったというエピソードを披露。そこでコントローラをゲーム内に表示し、そのコントローラの位置で指摘されている箇所がわかるように改善したという。開発環境作りについても、アイデア勝負となっていきそうだ。