簡略化したと思いきや、どこまでも果てがない奥深さ

2016年10月21日(金)、2KならびにFiraxis Gamesより全世界同時発売となるPC用ターン制ストラテジーゲーム『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』(以下『VI』)。

ボードゲームからPCゲーム化してから今年で25年、歴史あるシリーズの最新作として注目を集めるこのタイトル。筆者もよくいる『エイジ オブ エンパイアII』(マイクロソフト/1999年発売)あたりからPCストラテジーにハマったクチだ。しかし今や数多く出ているストラテジーゲームの中でも、歴史ある『シヴィライゼーション』は別次元というか、ストラテジーのひとくくりに含めるのがためらわれる。

これまでも新作が出るたびに大きな改変が入り、驚きと面白さを与えてきてくれた『シヴィライゼーション』シリーズ。その最新作『VI』は実際どんなゲームに仕上がっているのか、さっそく何周かプレイさせていただいた上でのインプレッションをお伝えしていこう。

※関連記事

『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』ゲームデザイナーに聞く、スタック制のこと、マルチプレイのこと、北条時宗のこと【インタビュー】

まずシリーズファンが一番気にしているのは、前作『V』からの変化だろう。『V』では『IV』までにあった軍事ユニットのスタック(複数のユニットを同じマスに重ねてより強力な1ユニットとして扱う)が撤廃され、さらに外交関連に大きな簡略化が入った。この変化には戸惑ったシリーズファンも多かったはずだ。

あまり細かく解説すると長くなりすぎるので、簡単に結論から言う。『IV』、『V』とは今回もかなりプレイ感覚が違う。システム面はさらに分かりやすく簡略化した部分が多いが、むしろ厚みは増している。とはいえ、その厚みというのは公害や汚職といったかつてあったような面倒な要素ではなく、プレイヤー自身が選択し楽しめる要素によるものだ。

分かりやすい例を挙げると、まずはゲームスタートの時点で最初の都市を設置するところ。従来のシリーズ通り、川が流れている肥沃な土地に都市を置くことで、生産力などを確保するのが基本中の基本なのは変わらない。

さらにその周辺に資源のボーナスが得られるタイル(マス)があるかどうか、運が問われたのが『V』までの基本。だが『VI』には、都市にさまざまな機能を与えるために周辺タイルに配置していく“区域(ディストリクト)”というものが存在する。この区域で得られるボーナスは、周辺タイルの地形によって大きく変わるため、単に川のところに都市を考えなく置けばいいというわけではない。

また、『VI』ではこのように区域を各都市の周辺タイルを使って増設していく。そのため、都市周辺の限られた有効な地形や周辺のタイル数を考えると、一つの都市にあらゆる機能を持たせようとするのは難しい。

よって新たな都市を開拓者を用いてどんどん建設していき、機能を分担させていくことになるわけだが、そこでもまた地形ボーナスの概念が大事になる。毎ゲームごとにランダムで生成される地形へ柔軟に対応するこの感覚は、従来のシリーズでは味わえなかった底知れない奥深さを感じさせる。

地形への柔軟な対応、とは書いたが、ストラテジーということで「最終的には戦争やスコアで勝てばいいから別に対応とかいらないのでは」と思われるゲーマーの方も多いだろう。

今さらながら改めて解説すると、本作『VI』では500ターン終了時の最終的な総合スコアで勝利文明が決まる。だがその前に、一定の条件を満たした文明があった場合、問答無用でその文明が勝者となってゲーム終了となる。これが『シヴィライゼーション』シリーズのもっとも面白い点だ。

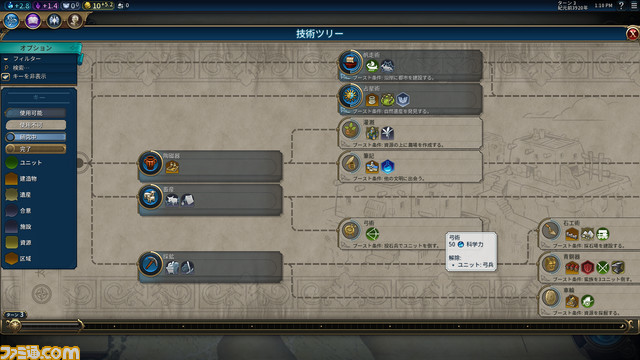

従来のシリーズ作品では、これらの特殊な勝利を目指すには、軍隊の編成や外交に割くべきリソースをかなり特殊な方向につぎこむ必要があった。特に自分の文明が持つ技術や宗教、政治の発展度を表わす“技術ツリー”では、その勝利に必要な枝分かれ先ばかりを進める必要がある。すると文明にかたよりが生まれ、外敵への対応などで大変な目にあうことも多かった。

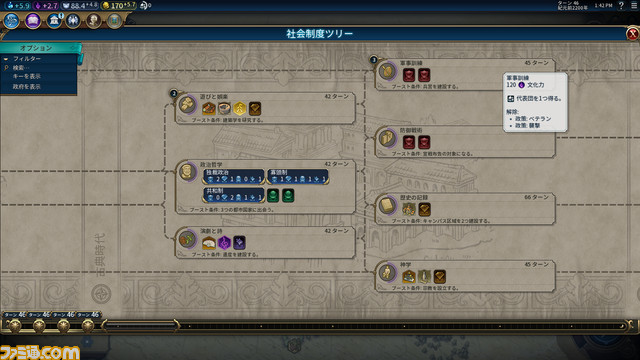

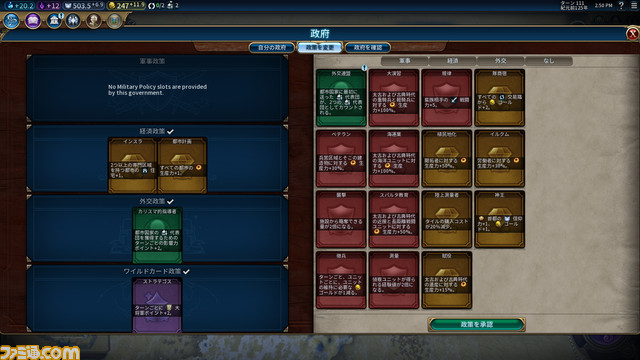

だが『VI』では、このツリーが技術面のみを扱う“技術ツリー”と、宗教や政治を扱う“社会制度ツリー”の2つに分かれ、同時に進行できるようになった。特に社会制度ツリーで獲得できる“政府”と、その政府に選んでセットできるカードで得られるボーナス効果はかなり大きく、技術ツリーを無理にかたよって進めている間も、このボーナスで十分まかなえた。

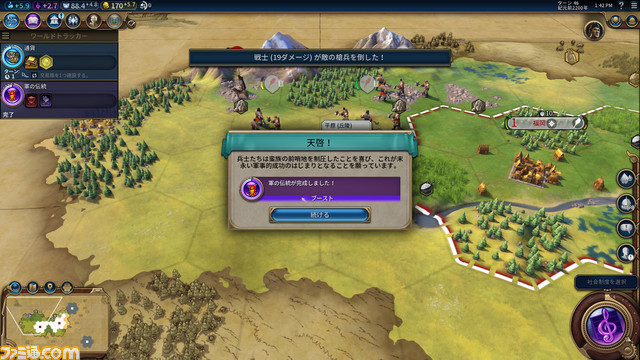

また、こうしたツリーや都市の地形効果だけでなく、プレイヤーの行動によってもさまざまなブーストがかかるのも『VI』の大きな特徴だ。

本作では特定の行動をすることで発生する“ひらめき”で、ツリーの進行にかかるターン数が大きく削減される。最初はあまり意識していなかったが、これを狙ったプレイングをしてみると、文明の発展速度がかなり違ってきた。

特に狙っていなくても、たとえば海洋国家にしようと海辺で活動しているとそれに沿ったひらめきが多く発生したりと、自然と発展を助けてくれる要素になっているのも好印象だ。