歴代の業務量/家庭用セガハードを制作した開発者が集結

5月20日、東京お台場の日本科学未来館にて開催中の博覧会“GAME ON~ゲームってなんでおもしろい?~”にて、トークイベント“セガハードの歴史を語り尽くす”が開催された。“ナイト「GAME ON」”と題されたこのイベントは、GAME ONの展示が終了する20時から、ゲームにまつわるさまざまなゲストを招いて、貴重なお話を聞くというもの。第一夜のスペースインベーダーに続いての第二夜は、熱狂的なファンの多いセガのハードウェアの歴史にスポットがテーマとなった。

セガのハードウェアというと、SC-3000に始まり、メガドライブ、セガサターン、ドリームキャストと続いたコンシューマーハードを思い浮かべる方が多いかと思うが、それ以前より会社の本流としてあったのはアーケード用のハード、つまりゲーム基板だ。今回のトークイベントでは、それらのゲームハードを実際に1980年代から制作してきたレジェンド開発者たちが登場し、自らの言葉で当時の開発秘話や時代背景を語っていくという、たいへん貴重な内容となった。開催からやや時間が絶ってしまったが、補足情報などを加えたより詳しい内容でリポートを届けする。

セガ・インタラクティブ プロダクト研究開発部 石川雅美氏

1979年に当時のセガエンタープライゼスに入社し、生産技術部でゲーム筐体内の基板開発などに従事。その後研究開発部に転籍して以来、ハードウェア開発に約32年間従事し現在に至る。転籍時期よりコンシューマ機器開発に携り、OEM提供としてツクダオリジナル社の『オセロマルチビジョン』やパイオニア社の『ゲームパック』に始まり、メガドライブ、テラドライブまでを担当。サターン開発チームと入れ替えで業務用ハードウェア開発に異動し、各種システム基板の開発に従事し現在に至る。

梶敏之氏

1981年にセガ・エンタープライゼスに入社。研究開発部で業務用ゲーム機のハードウエア開発を行う。SYSTEMM-16ボード、『ハングオン』の体感ゲーム機基板、セガで初めて3DCGを採用したMODEL1基板『バーチャーレーシング』を手掛ける。『WCCF』や『三国志大戦』で使われたフラットパネル型のカードリーダーを開発。現在は元セガの社長を務めた佐藤秀樹氏が代表を務めるアドバンスクリエートにて、ゲームと関係のないLED照明や非常用電源装置の開発を行う。

WIND-風 代表の矢木博氏

セガ時代は多数のアーケード基板開発や家庭用携帯ゲーム機・ゲームギアの開発に携わる。現在は電子技術に関するコンサルタントなどを行う。

セガゲームス 奥成洋輔氏

今回モデレーターを担当。言わずと知れた『セガ3D復刻プロジェクト』のシリーズプロデューサーで、セガのクラシックゲーム移植のプロデュースを数多く手掛ける。1994年セガ入社。

セガ初のシステム基板が登場し、家庭用ゲーム市場にも参入

トークは、モデレーターを務めた奥成氏がセガのアーケード/コンシューマーのハードウェアの歴史を年代ごとに説明し、その開発に携わった3氏が当時のエピソードや秘話を明かすという流れで進められていった。

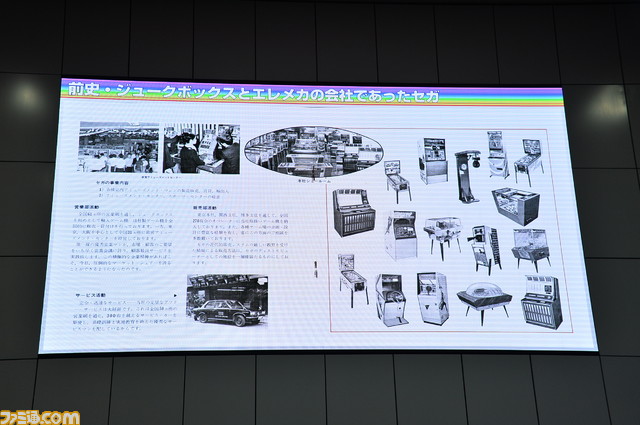

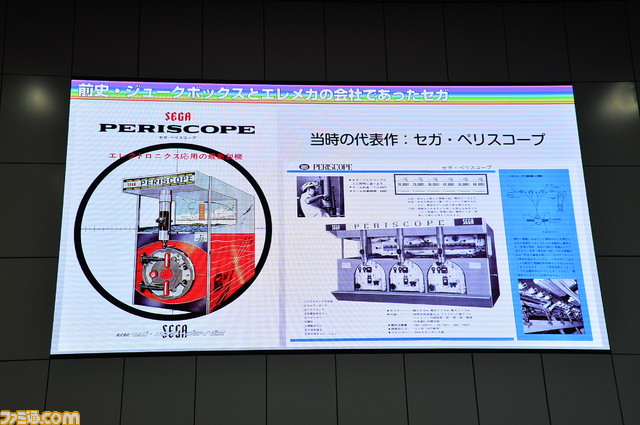

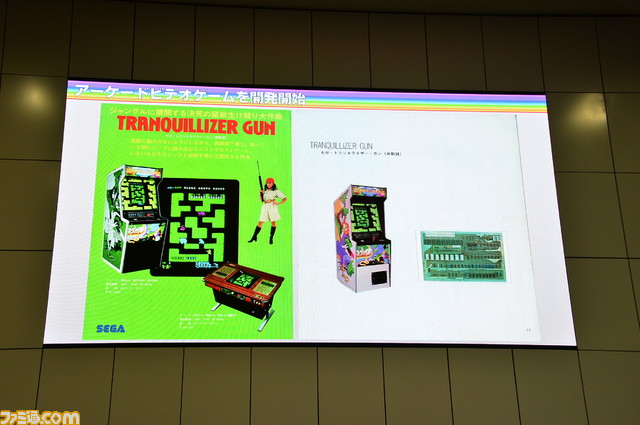

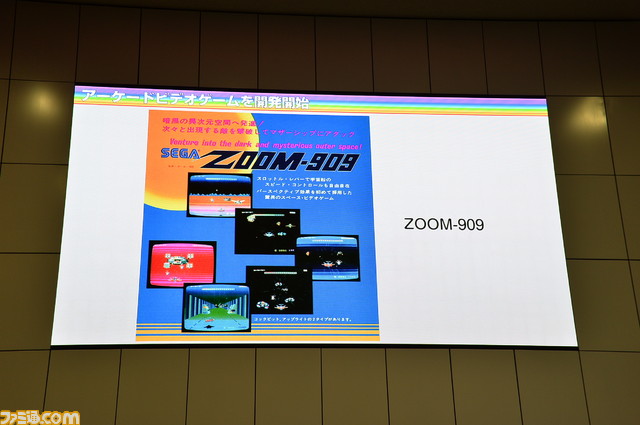

奥成氏はまず、今回取り上げるテーマの前史として、セガがどのようにゲームメーカーとなっていったかを説明。1970年代のセガはエレメカ市場で大きなシェアを獲得していたが、『スペースインベーダー』や『パックマン』で火がついたビデオゲーム市場に割って入るべく、当時のセガ・エンタープライゼスはアメリカのグレムリン社と提携・吸収。ビデオゲームのノウハウを学びつつ、『へッドオン』や『トランキライザーガン』、『サムライ』といったタイトルをリリースしていったという。なお、この時代のゲーム基板はタイトルごとに専用で制作されていたため、(開発・流通の)効率はよくなかったという。

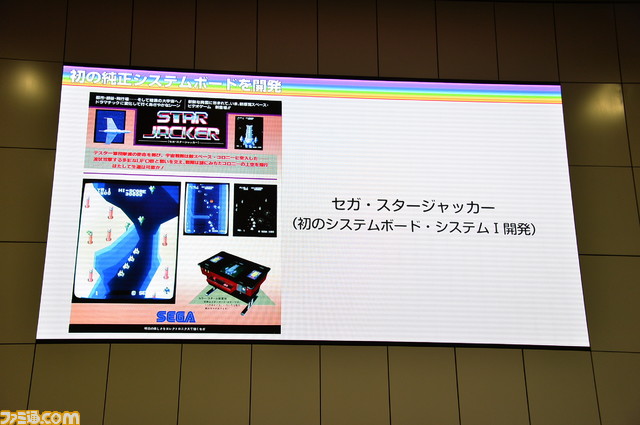

そうした転機の中で登場したのが、セガ史上初の自社開発によるアーケード用システム基板であるシステムIであったと奥成氏は説明。当初は1983年6月にリリースされた『スタージャッカー』用の基板として設計されたそうだが、完成度が高かったためROM交換で異なるタイトルが動作するシステム基板として用いられるようになったのだとか。ちなみにシステムiを設計したのは元セガで社長を務めた佐藤秀樹氏だ。

システムIの開発に携わった矢木氏からは「これ以前は、ゲームごとにひとつずつハードを開発していたのでボードを統一していませんでした。しかしラインバッファ形式(ブラウン管の走査線1本のみのグラフィックデータを持つ)で描画を行うシステムIの登場によって、汎用性のあるものができあがった」と説明。『フリッキー』、『青春スキャンダル』、『ワンダーボーイ』といった後に家庭用ゲームとしても登場する人気タイトルがこぞってリリースされたのだという。

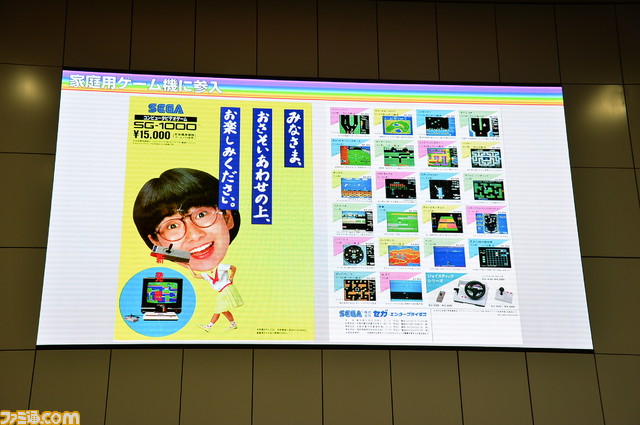

システムIとほぼ同時期の1983年7月に発売されたのが、セガ初の家庭用マシンSC-3000/SG-1000である。奥成氏は「この時代はホームコンピューターが流行するだろうとされており、MSX規格など各社からこぞって家庭用コンピューターが登場していた。セガとしても家庭用コンピューターの発売を企画していたところに、任天堂からやってきた駒井徳造氏(任天堂ではゲーム&ウォッチやアーケード事業を担当)が加わったことで、セガ初のコンシューマーゲーム事業がスタートした」と解説。ホームコンピューターであるSC-3000と、ゲーム機である低価格のSG-1000が登場することになったという。

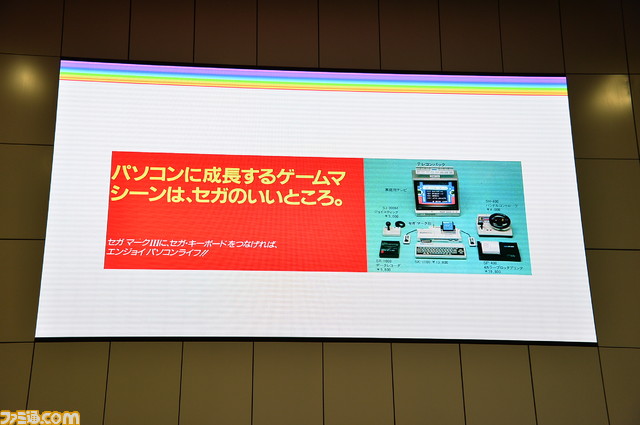

一大ブームを巻き起こした任天堂のファミリーコンピュータと同日に発売されたSG-1000だが、セガにとって初年度に16万台が売れたという状況は、数千枚でヒットというアーケード基板と比べれば桁違いであったため、セガは家庭用ゲームの強化を決めたと奥成氏は説明。そうして誕生したのが、後継機であるSG-1000IIである。その開発を担当した石川氏は当時を振り返り、「私が研究開発部に転籍したときにはすでにハードの開発は始まっていましたが、おそらくMSXやファミリーコンピュータのメモリ容量を参考に設計がなされたのだと思います。SG-1000ではMSXと同じテキサス・インスツルメンツのTMS9918というグラフィックスチップが使われていたんですが、SG-1000IIではTMS9918相当のグラフィック機能にサウンドも含めてワンチップ化したものを私が設計しました。チップの製造をしたのはヤマハさんですね」と明かした。

これを補足する形で奥成氏は、「セガとしてはおそらく(アスキーの西和彦氏から)MSXに参入しないかという打診があったと思うのですが、最終的には独自規格を選んだ」と発言。上り調子であったコンピューターエンタテインメント業界内で、いろいろな思惑が渦巻いていたであろうことが想像されるのが興味深い。また、ヤマハとはその後もカスタムチップの分野でセガとの協業が続くきっかけであったそうである。

体感ゲーム時代の到来とともにハイスペックが求められるように

システムIで手応えを掴んだセガは、バージョンアップ版であるシステムIIを1985年9月にリリースする。システムIIの制作を手掛けた矢木氏は当時を振り返り「システムIIは将来的なメモリー容量増加への対応、そしてバグ修正ですね。当時の上司だった佐藤さんと相談しながらパフォーマンスの向上やバグ修正を行いました。メモリが日進月歩で拡大していた時代でしたらから、新しいファンクション(機能)を入れようということを心掛けていましたね」と語り、思い出のタイトルとして独自の2ラインバッファを応用して実現した3画面連動表示が行える競馬メダルゲーム『スーパーダービー』を挙げていた。

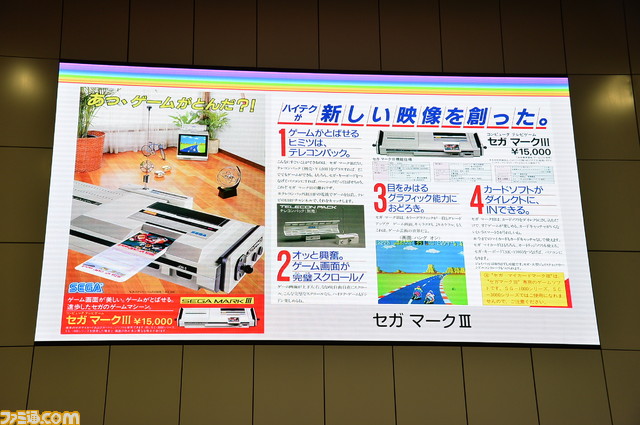

一方の家庭用では、性能の低さからシステムIの移植がまともにできなかったSG-1000の後継機として、システムI・IIを移植できるマシンを作ろうという意図をもって生まれたのが、1985年10月に発売されたセガ マークIIIだ。これを手掛けた石川氏は「もともとSG-1000にはスクロール機能がありませんし、1画面に表示できるオブジェクトの数も少く、それを倍増しようと当時言われた記憶があります。ゲームに特化した機械を安く家庭に提供できれば、ゲームセンターにもお客さんが来るだろうと考えていました」と振り返る。この発言からは、アーケードゲームが最先端を走り、コンシューマーがそれを追いかけてゲームの裾野を広げる、という役割分担がなされていたことがわかる。

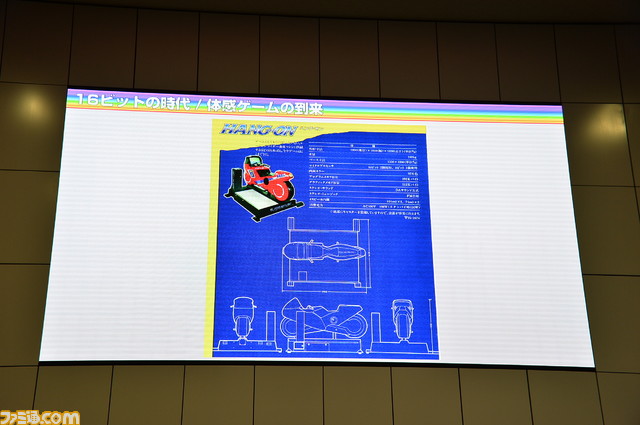

その証明ともいうべき存在が、1985年にアーケード市場に投入された『ハングオン』と『スペースハリアー』である。テーブル筐体が主流であったゲームセンターに、“乗って遊ぶ”という体感ゲームの投入は奇抜ですらあったが、確実にゲームいう遊びのパラダイムシフトを起こしたのであった。そんな2タイトルの基板設計をした梶氏は「両タイトルは同時に企画が進んでいました。『スペースハリアー』については、3D的な表現をやりたいというのが一番の目標で、ズーム機能を持ったスプライトをキレイに、たくさん出したいという要望がありました。『ハングオン』に関しては、奥行きのある道路を表現するためのラインスクロールと呼んでいる機能を、汎用的に持たせたいというものでした」と語る。そうした要望をつねに出していたのは、「裕ですね」ニヤリ。もちろん裕とは、体感ゲームや『バーチャファイター』の生みの親である鈴木裕氏のことだ。

また奥成氏からは、『ハングオン』、『スペースハリアー』では、そのリッチなグラフィックスを実現するために、ボードには当時の最新16ビットCPUであるMC68000を搭載しているが、じつは以前より16ビットCPUを搭載するシステム基板(=のちのシステム16ボードは)研究されており、それを急遽それぞれのタイトル用にパワーアップして用いたのだということが明らかにされた。設計を担当した梶氏からは、「『ハングオン』に用いた新基板は巨大になってしまい当時のテーブル筐体には収まらなかったので、システムボード化するにあたって回路のゲートアレイ化を進めて作っていきました」との証言があり、そのため市場に登場するまでに約2年間の歳月を要してしまったという。

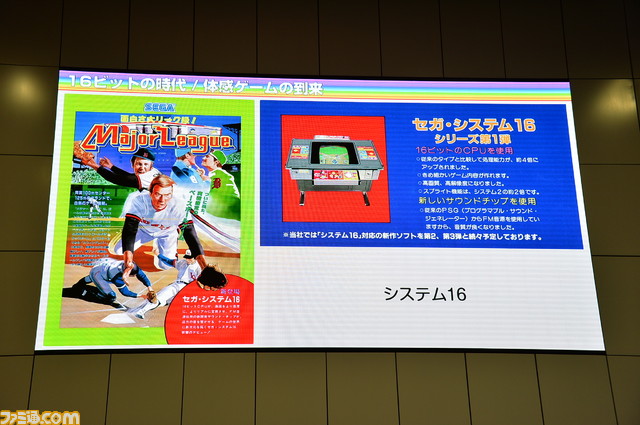

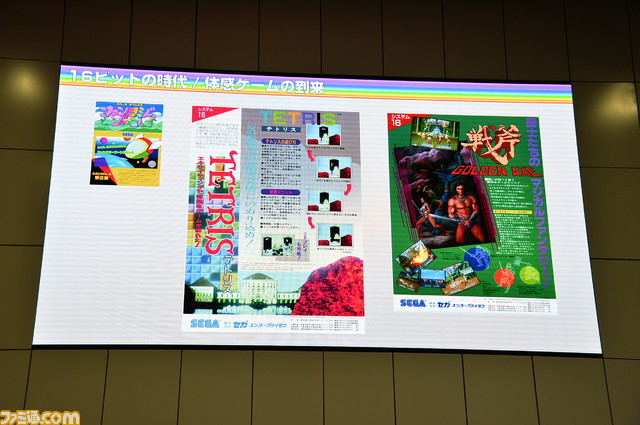

その後1986年1月に第1弾タイトル『メジャーリーグ』とともにリリースされたシステム16は、性能の高さもあって『ファンタジーゾーン』、『カルテット』(Aバージョン)、『エイリアンシンドローム』、『忍』、『テトリス』(AB両バージョン)、『獣王記』、『ダイナマイトダックス』、『ゴールデンアックス』(Bバージョン)など、約5年ものあいだに多数の名作で使われるロングランボードに。「ここでやっとセガは、最先端のアーケードゲームを出す会社だということが知られるようになった」と奥成氏は結んだ。

システムIIのアーキテクチャを元に開発されたマークIIIだが、「システム16の登場で見劣りしてしまう」(奥成氏)ために登場した第四の家庭用ゲーム機がマスターシステム。3Dグラス対応などをうたったマスターシステムだが、開発を手掛けた石川氏は「中身は(マークIIIと)変わってないんですよ」と語ると、会場からは大きな笑いが。しかし世界では事情は異なり、マスターシステムはヨーロッパで大ヒットハードとなる。その理由のひとつとして石川氏は「聞いていたのは任天堂さんはヨーロッパには手は出さず、セガが(販売を)がんばったためにセガファンが増えた」とコメント。奥成氏も「アメリカでは日本と同時期にリリースされたファミコンが大ブームとなっていたが、空白地であったヨーロッパでは少し遅れた1990年ごろにマスターシステムがヒットして、海外でのセガの足掛かりとなった」と補足する。