世界最大のトレーディングカードゲームのゲームデザインで得た気付きとは?

2016年3月14日~18日(現地時間)、アメリカ・サンフランシスコ モスコーニセンターにて、ゲームクリエイターの技術交流を目的とした世界最大規模のセッション、GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)2016が開催。ここでは、会期4日目の3月17日に行われたセッション“Twenty Years, Twenty Lessons”の模様をお届けしよう。

“20年、20のレッスン”という、何となく詩的なタイトルからは想像しづらいが、何を隠そう本セッションは、トレーディングカードゲームの金字塔『マジック: ザ・ギャザリング』をテーマに、20年で得た教訓を、各年ひとつつずつ紹介していくというなかなかに興味深い内容。登壇者は、20年間にわたり『マジック: ザ・ギャザリング』のゲームデザインを手掛けてきた、Magic: The Gathering Head Designer, Wizards of the Coastのマーク・ローズウォーター氏で、とにかくこの方の立石に水の如くしゃべるペースといったら! パワーポイントを駆使しながら60分間一瞬も留まることなくノンストップで、講演を終えたのでした。

「20年間『マジック: ザ・ギャザリング』のゲームデザインを担当してきたけれど、この仕事を通して多くのことを学んだので、それを紹介していきたい。ほぼ1年にひとつづつ、時系列順ではないが、私なりに順番をつけてきたので、皆さんにも納得してもらえるとうれしいなと思っている」と冒頭でローズ・ウォーター氏が語ったとおり、本講義はGDCには珍しくビデオゲームに関する話は一切出てこない。だだし、そこで語られる内容は、『マジック: ザ・ギャザリング』を離れても、“クリエイター”として参考になるようなものになっている。というわけで、ローズウォーター氏による“20のレッスン”をお届けしていこう。しばしお付き合いくださいませ!

1.人間の本質的な性格に逆らえば負ける。

私たちの相手は人間だ。人間は本来頑固である。ゲームに合わせてプレイヤーを変えるのではなくて、自分のゲームを変えて、プレイヤーに合わせるべきだ。

2.美学は大事である。

人間の行動を理解することも大事だが、人間の美学、知覚も大事だ。私は大学でいろいろな講義を受けており、“アートの哲学・美の科学”という授業を取った。これは、人間がどう世界を見ているかを調べる講義だ。脳や目、耳で、世界がどうなっているのかを捉えるのだ。人間にとって何が美的に心地よいのかを調べるとそれぞれ個人差はあるが、確実にほかのものよりも心地よいものがあることがわかる。

ゲームの構成要素がそのクオリティーを持っているかどうか。受け手にしっくりくるように作り上げないといけない。バランス、シンメトリーなどが必要だ。そうでないとフォーカスがずれてしまい、ゲームの満足な部分ではなく、不足しているところに目がいってしまう。人間の知覚と戦ってはいけない。人間にはある決まったモノの見かたがあり、それに反すると注意が削がれてしまうからだ。それを故意に使う場合もあるだろうが、あくまで応用にとどめておくべきだ。人間の見かたを調整することで、その人のゲームに対する受け入れかたが決まる。

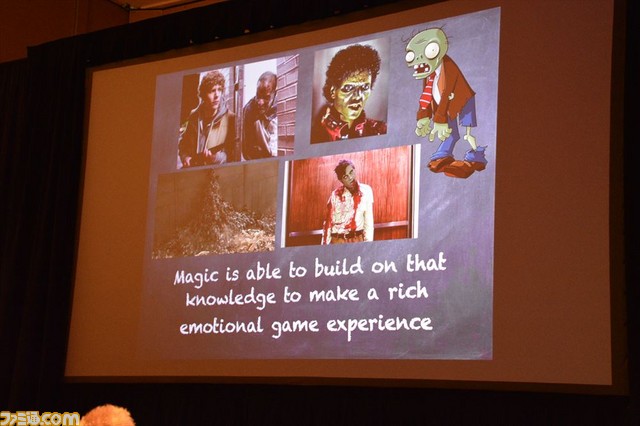

3.共鳴は重要である。

人間の脳にはいろいろなものがインプットされている。感情や反応はすでにそこにある。これをうまく利用しない手はない。たとえば、ゾンビを見れば何もしなくても、ある一定の感情が湧く。ゲームデザイナーはこれを利用すべきなのだ。

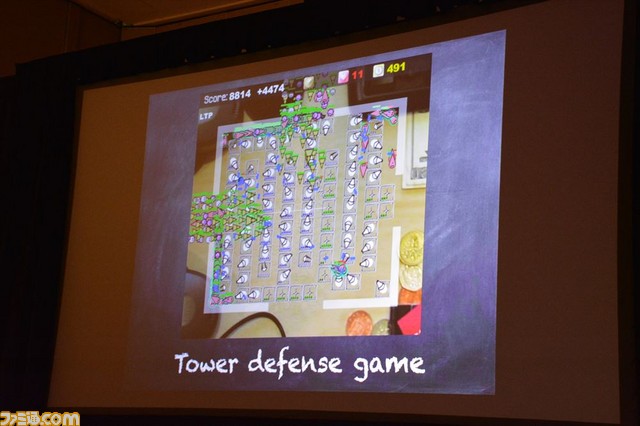

4.抱き合わせを利用する。

既存の知識を使って学習を容易にする方法が有効だ。『プランツvs.ゾンビ』をもとに簡単な例をお教えしよう。同作はタワーディフェンスゲーム型のゲームだが、最初は兵隊を使っていた。プレイヤーは、隣に兵隊がいるならば、「なぜ動いて手伝ってくれないのか」と思ったようだ。そこで、「動かないことがわかるものを……」ということで、植物にした。植物は植えられているので動けないという知識が前提にある。

一方で、波のようにやってくるものも必要だったので、ゆっくりと群をなしてくるゾンビを選んだ。こうした知識がなければ、植物にしろゾンビにしろ、単に「おもしろいものを選んだ」と思われるかもしれないが、じつは注意深くセレクトしているのだ。この選択によって、ゲームのメカニズムが強化された。プレイヤーは容易にゲームのルールを理解するので、あまり教える必要はないのだ。既存の知識はすんなりとルールを認識してもらうためにツールとして使える。

5.おもしろさを楽しさと勘違いしてはいけない。

おもしろさと楽しさは違うものだ。カードを見ることとカードをプレイすることは違う。人間は知性があると思っているが、ある意味では事実ではなくて、感情で決めることが多い。知性に訴えることもできるが、感情レベルに訴えたほうが満足してもらえる。

6.自分のゲームを使ってどんな感情を引き起こしたいのかを把握する。

ゲームが成功するには、相手にどんな感情を持って欲しいかを知っていなくてはいけない。ゲームから何が引き出されるのかを知らなくては、何を入れてよいかわからない。あるひとつの選択が、ゲーマーの体験にどのような影響を与えるのかと考え続ける必要がある。全体の経験に何も貢献しないものは削除しよう。

私は、大学で映画シナリオコースを取ったのだが、「映画に勝るシーンはなく、セリフに勝るシーンはない」と言われる。これは映画に貢献しないシーンはカットすべきであり、シーンに貢献しないセリフはカットすべきという意味だ。

ゲームデザインにも同じことが言える。ゲーム内のすべては、引き出そうとしている感情に何らかの貢献をしないといけない。

7.プレイヤーにそのゲームは自分のものだと思える能力を与える。

大学で広告のクラスを取った。人はお店に入って棚を見ているが、その手の商品を買ったことがない場合、いちばん見慣れたブランドを選ぶことが多いようだ。その理由は、脳が知識と品質を結びつけているからだ。自分が知っているならよいに決まっている。脳は知っているものを優先する。

ゲームデザインにおいては、プレイヤーが個人的にそのゲームに親しみを感じている必要がある。親しみを持っていればいるほど、そのゲームをよいものだと感じる。

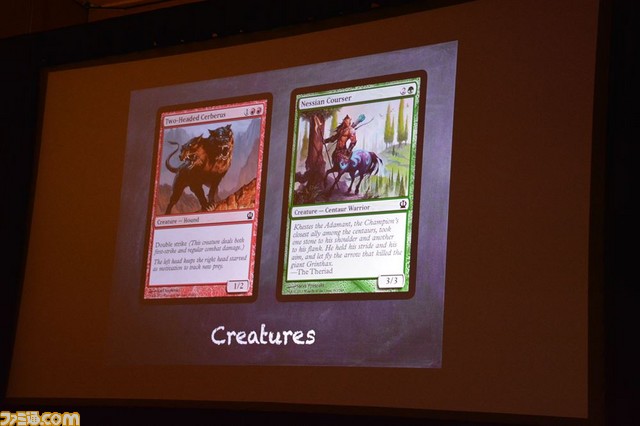

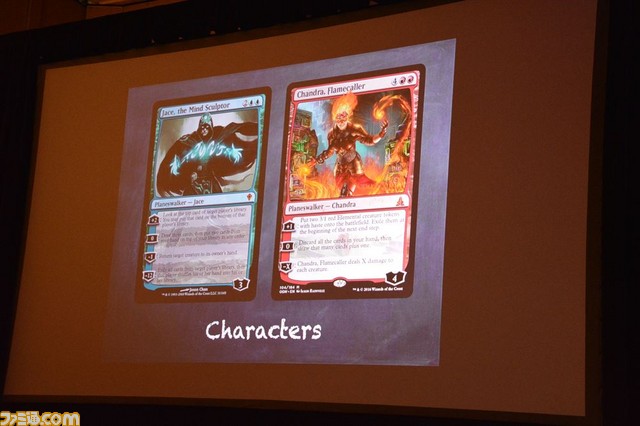

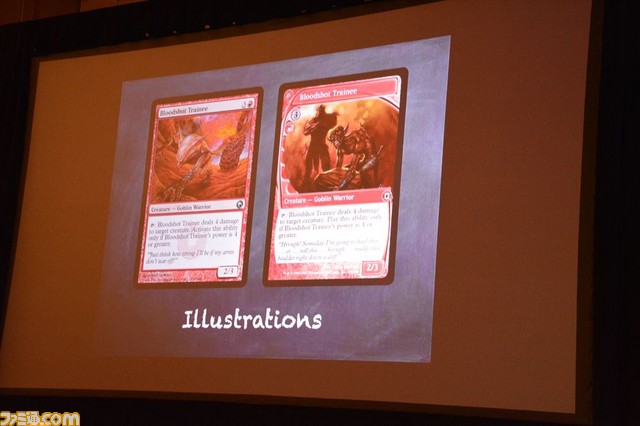

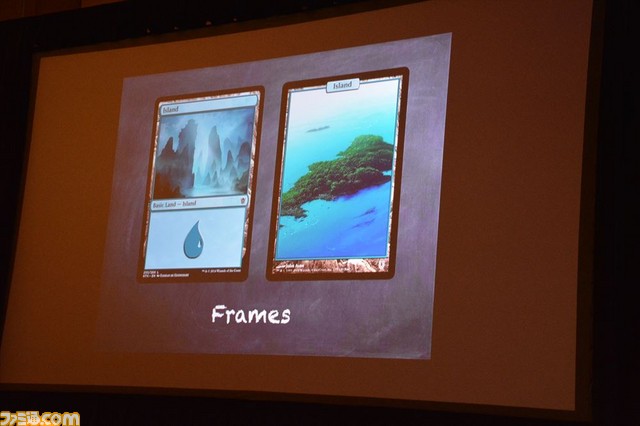

そのためには何をしたらよいのか。多くの選択肢とリソースを提供しよう。違った進みかたや表現を与える。そしてゲーマーが選択したものは彼らのものになる。『マジック:ザ・ギャザリング』では、クリチャー、キャラクター、ファッション、イラストなど多くの選択肢を与えている。

8.プレイヤーがゲームと恋に落ちる場所はディテールにあり。

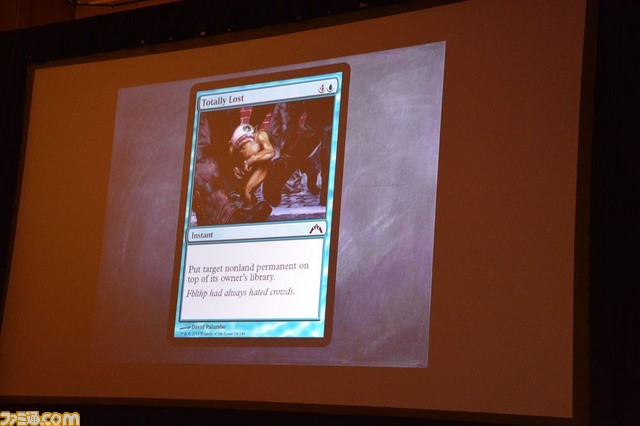

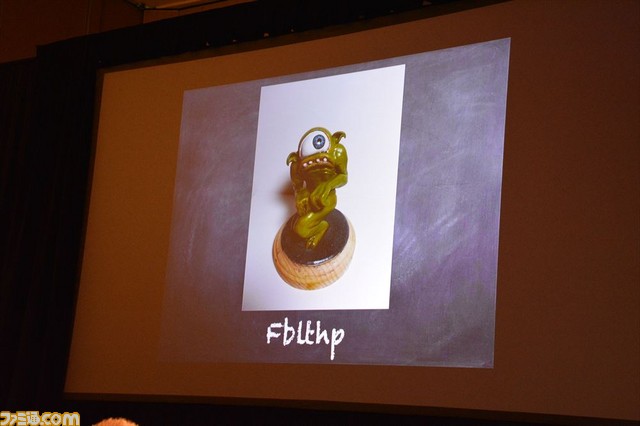

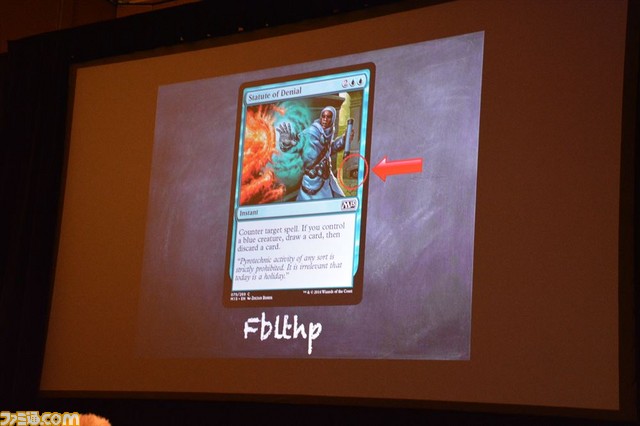

ある街で迷ってしまうクリーチャーが必要になり、Fblthp(フブルプス)を作った。ファンのあいだで人気が出たので、いろいろなところに登場させた。グリーティングカード、コミック、イラスト、フィギュア、携帯、キーチェンにも登場し、大人気になった。あまりに人気があるので再びゲームに登場させた。

プレイヤーは自分と繋がるものを探している。ゲームの一部を自分のものにしたいのだ。ディテールを通してゲームを買うので、ディテールはとても大事だ。細かいことはほんの一部の人しか気にしないかもしれない。でもその人たちにとってはすべてなのだ。それで恋に落ちるかもしれないのだから。

9.所有感覚を持たせるべし。

『マジック:ザ・ギャザリング』のフォーマットはいろいろあるが、人気のあるもののひとつが“統率者戦”だ。あまり人気があるので、毎年“統率者戦”のデッキを出すようになった。

ユーザーが選択してディテールを好きになってくれたら、今度はカスタマイズ要素を加える。自分だけのユニークなものが持てるようにする。

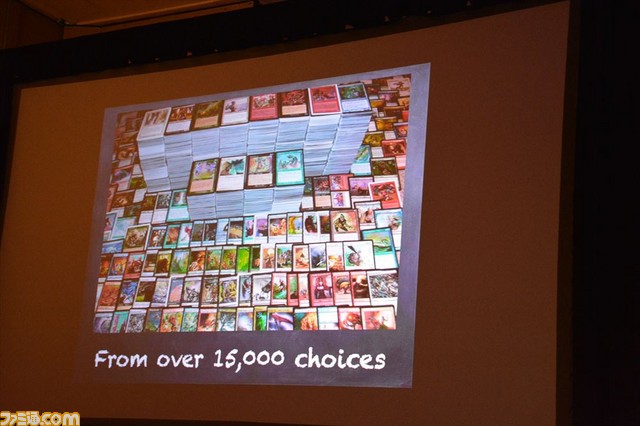

プレイヤーは15000枚のカードから好きなものを選ぶことができる。同じカードでもバージョンの違うものがある。そしてプレイヤーはデッキを作るのだが、これは自分のデッキだ。従ってデッキが勝てばプレイヤーが勝つということになる。デッキはゲームの一部ではなくて、プレイヤーの一部になるのだ。

10.プレイヤーが探索できる空間を残す。

ゲームデザイナーになる前は、私はハリウッドでテレビのライターの仕事をしていた。テレビの世界ではピッチと呼ばれる売り込みかたをする。大勢の前で自分のストーリーを売るのだ。ライターのよし悪しはピッチのうまさで決まる。

大学のクラスを取った際に、「相手に話すのではなく、相手といっしょに話せ」と教えられた。ピッチをしているときは相手に質問してもらう。その理由は、人間は自分が始めたことにはより関心があり、投資するからだ。ただ単に、こちらがしゃべり続けたのでは聞いてくれないかもしれないが、質問をしてもらえばそれは相手のものになる。

ゲームの中でプレイヤーが見つけたものは彼らのものになる。投資という考えかたはとても大事だ。すべてを一方的に与えてはいけない。

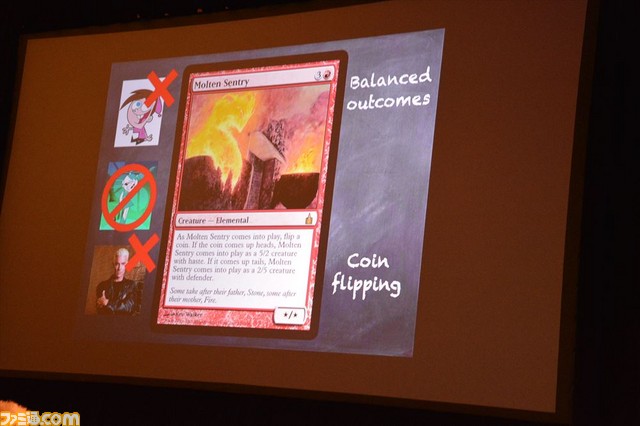

11.みんなが好きであっても、誰にも愛されないゲームは失敗する。

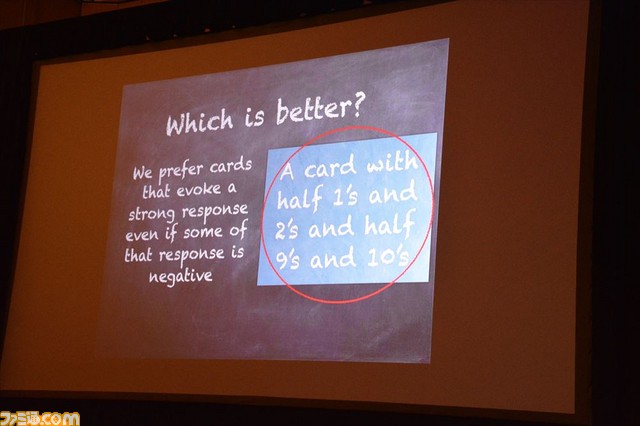

社内でカードの人気を調査するアンケートがある。各カードは1~10段階で投票する。1はまったくプレイしたくない、10はものすごくプレイしたいことを示す。この結果によって継続するものと中止するものを決める。

あるカードはすべて7という評価だった。あるカードは1と2が半分で、9と10が半分だった。この場合後者を継続する。理由はプレイヤーの強い反応を引き起こすカードを維持したいからだ。

ブラインド・デートを想像してもらうとわかりやすいだろう。会ってみていろいろな条件には合っている相手でも、ワクワクしたり熱くなったりしなければ条件に合っていても意味がない。ブラインド・デートのよさは否定的なものに欠けていることではなく、肯定的なものに出会えることだ。

プレイヤーは、何かゲームに強く惹きつけられるものがないと近づかない。作り手は、「プレイヤーが何かを嫌うのではないか」と恐れてはいけない。「誰も愛してくれないのではないか」と心配すべきだ。誰かにものすごく愛されるゲームを作ったら、誰かに大嫌いと思われることを覚悟したほうがよい。誰かが大好きだというゲームを大嫌いだといって喜びに浸る人もいる。

強い反応を求めよ! 世の中はゲームに溢れている。そのゲームのことを好きになれなければ、プレイヤーはさっさとほかに好きなゲームを探しにいくだけだ。

12.何かができることを証明するためにデザインするな。

Planeswalkers(プレインズウォーカー)という人気の高い魔法使いのカードがある。以前、Tibalt(ティボルト)というカードを作った。ペイン・マジックを使うデビル・プレインズウォーカーだが、価格を2マナに設定した。これはそれまででいちばん安い価格だ。別に理由があったわけではなく、2マナでできるかどうかやってみた。結果は失敗。プレインズウォーカーが人気の理由はそのパワーだ。だが2マナではそれが発揮できない。

クリエイターというのは自尊心の高い人が多い。自尊心を持つのはけっこうだが、それを動機の原動力にしてはいけない。自分ではなくプレイヤーを満足させるかどうかで決断すべきだ。プレイヤーが究極の経験をするために役立つものでなければ、何かをやる理由は正しくない。

ゲームデザイナーはゲーマーでもあるので、この罠にはまりやすい。最高のゲームを作っているのであって、自分を楽しませるものを作っているではない。

13.ゲームの楽しい部分を同時に勝つための戦略にする。

楽しいものを見つけるのはプレイヤーの仕事ではない。ゲームデザイナーは楽しさが見つけられないところに楽しさを作ることだ。ゲームのいうとおりにしていれば楽しい経験ができるようにする。ゲーマーはゲームのゴール(ふつうは勝つこと)に向かっていき、楽しくなくてもプレイする。そして最後に楽しくなかったらゲームを責める。それは当然だ。作り手が約束を破ったことになる。ゲームに成功すること=ゲームを楽しくする、でなくては意味がない。

14.単刀直入を恐れない。

人間は明確な入り口があっても、見失ってそちらへ行こうとしない場合がある。何かをやってほしければ強制して教える必要がある。

アーティストは直接は言わずに、「見せるように」と教えられる。だが微妙なやりかたではうまく行かない場合がある。目の前にあっても気づかないことがあるからだ。

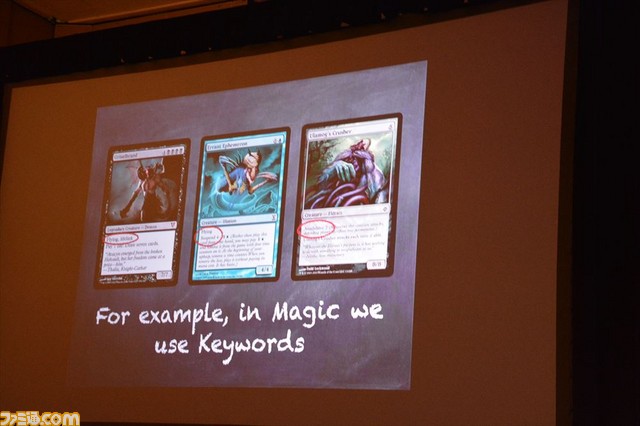

15.対象とする人たちのためのコンポーネントをデザインする。

なぜプレイヤーはゲームをプレイするのかを調べるといくつかタイプがある。タミーというプレイヤーは直感的なスリルを経験したい。ゲームがもたらす感覚が好きだ。ジェニーは自分の何かを見せたい、表現したい。スパイクは自分が何かできる(勝てる)ことを証明したい。

あるカードはタミーに気に入られてもスパイクには嫌われる。これは当然のことだ。デザイナーが異なるタイプのプレイヤーをハッピーにしようとすると、誰もハッピーにはならない。

16.チャレンジすることより退屈させることを恐れよ。

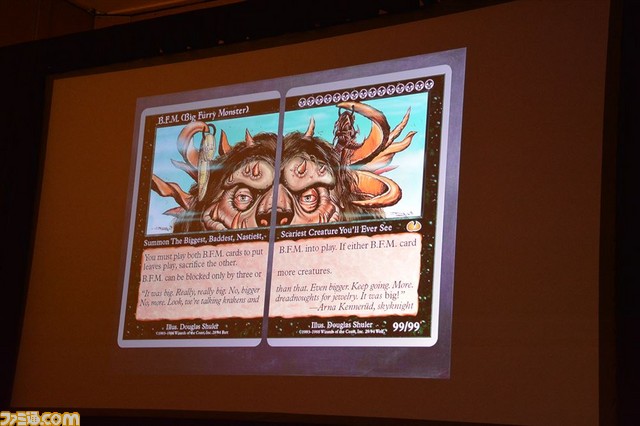

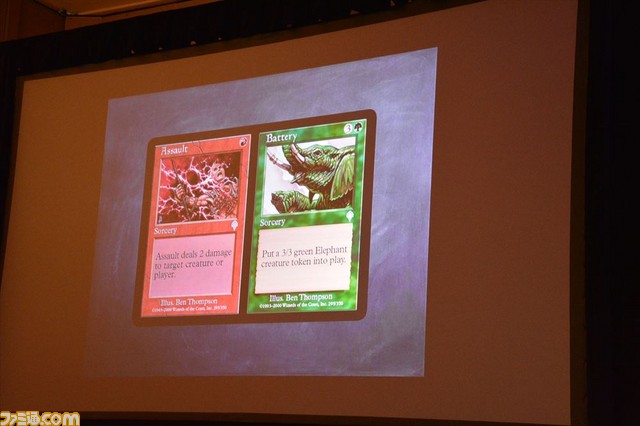

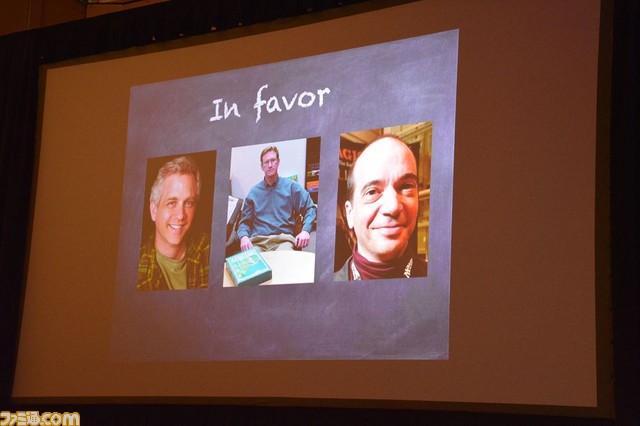

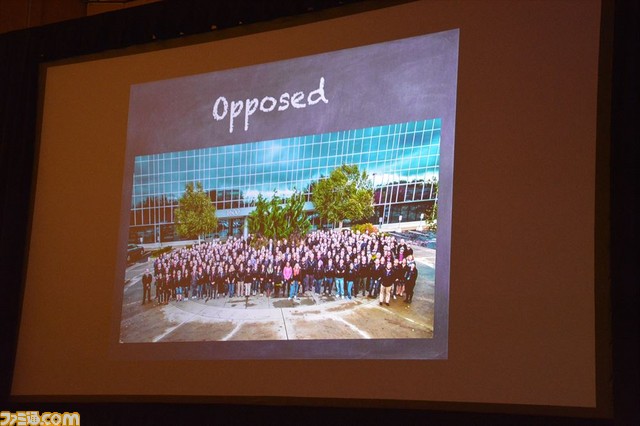

2枚のカードにわたる非常に大きなキャラクターを作ったことがあった。このカードのアイデアに賛成したのは3人だけで、ほかは全員反対した。反対した人は『マジック』らしくないと心配した。

徐々にみんなを説得してスプリットカードを出した。ゲーマーには大好評だった。

「リスキー過ぎる」、「ゲームを傷つけるな」、「退屈させてもチャレンジするな」、とよく言われるが、これは逆だと思う。何か大きなことに挑戦して失敗してもプレイヤーは許してくれる。何かすごいことをやろうと努力したからだ。最大のリスクはリスクを背負わないことだ。

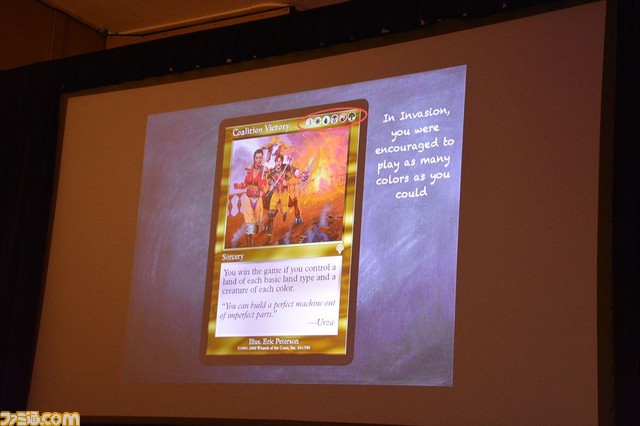

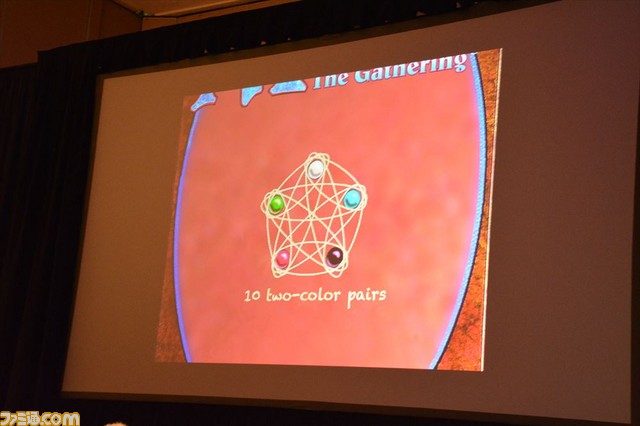

17.すべてを変えるためにはそれほどたくさん変える必要はない。

Invasion(インベイション)は、カラーセットで人気があったエキスパンションだったので、再びマルチカラーセットをやりたいと思った。そこでRavnica(ラヴニカ)を出した。前と似ていないセットにするにはどうするかを考えた。カードの裏にはカラー・ウィールがある。できるだけ多くのカラーをプレイして欲しかったのでふたつを組み合わせた。5つのカラーがあるのでふたつのコンビネーションは10種類になり、これをギルドと呼ぶ。ギルドはそれぞれ特徴があり、フレーバーがある。プレイヤーはこれをとても気に入ってくれた。Ravnica(ラヴニカ)は私たちが作ってきて中でもっとも人気のあるワールドだ。

私はあまり料理が上手ではない。グリーンピースを茹でようと思って鍋に入れる。「うーん、これじゃ足りない」と思って追加する。また少し経つとまた足りないと思って入れて、けっきょく多量のグリーンピースを茹でてしまう。ゲームデザイナーはゲームコンポーネントを、私がグリーンピースを扱うのと同じように扱っている。「足りない」と思ってどんどん足していくと多くし過ぎてしまう。その結果は複雑になり過ぎてゲームがわかりにくくなり、後で使えるリソースを無駄する。

ここで考えかたを変えた。いまはいくら足したらよいかではなく、足すものをどこまで少なくできるかを考える。

18.制限は創造性を育てる。

2002年から毎週コラムを書いているが、テーマ・ウィークというのもあり、オープンエンドで好きなことを書く場合もある。こちらのほうが書くのが難しい。

選択肢が多いほどクリエイティブになれると思いがちだ。これは脳の働きに反している。脳は驚くべき器官でとても賢い。問題に直面するとデータベースへ行き、この問題は以前解いたことがあるかどうかを調べる。答えがイエスであればまったく同じように解く。まったく同じ神経経路を使っている。毎回新しいことを覚える必要がなく効率的だ。しかし、創作には向いていない。同じ神経経路を使うと同じ答えに辿り着くからだ。脳に違うことをやらせたければ違うところからスタートしよう。

拡張パックを作るときは、毎回違う場所からスタートする。そうすると、新しいアイデアや解決策が見つかる。制限は価値のあるツールと言える。制限がないなら自分で制限を設けよう。

19.ファンは問題を認識することには優れているが、解決する力はない。

『マジック: ザ・ギャザリング』 のスポークスパーソンとして、メディアのインタビューを受ける。その中にはソーシャル・メディアもある。これまで4年間に書いたブログは64000ポスト、60000の質問に答えた。

医者のところへ行くとまず体調を聞かれる。それは医者より本人のほうが体調をわかっているからだ。医者はどう解決したらよいかを知っている。

ゲームデザインも同じで、プレイヤーはそのゲームがどういう感じなのかよく知っている。何かの感情を引き起こすゲームならその感情が何なのか知っているので、何かが変だと思えばすぐにわかる。しかしそれを解決するだけの知識は持っていない。問題を認識するためにファンの意見を聞くのはよいが、解決法を提案されても注意して聞くべきだ。

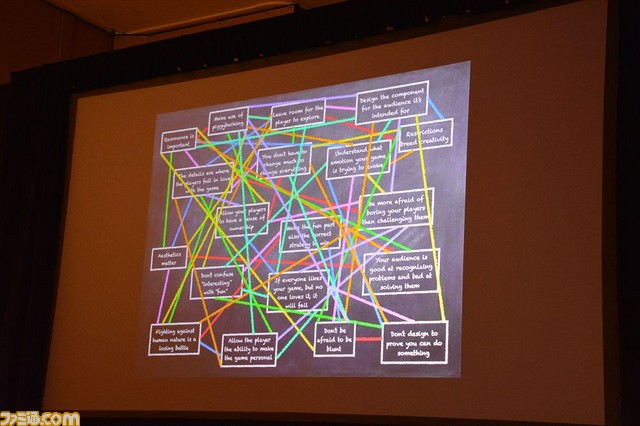

20.すべてのレッスンは繋がっている。

作り手が人間の性格に合わせるとしたら、ファンが所有感覚を持ってくれれば相反することがなくなる。つまらないものではなく説得力のあるものを作ろうとすれば、そういうものを作る可能性が高くなる。ゲーマーに探索してもらいたいと思えばディテールが重要になり、ファンはディテールを知りたくて探索することに興味を持つ。

このように考えていくとこれらのレッスンはつながりを持ってくる。これらのレッスンをしていくうちにお互いに関係性があることに気づいた。そして別々のものではないことがわかった。

今日紹介したのは20のレッスンではなく、つながりを持ったひとつの大きなレッスンだった。消化しやすいように分けて説明した。