講演のテーマは“次世代クラウドゲームの可能性”について

本日2015年10月23日、一般社団法人 デジタルメディア協会(AMD)は、“デジタルエンタテインメントの新潮流”と題したシンポジウムを開催した。豪華なパネラーが出席した同シンポジウムだが、今回は和田洋一氏(シンラ・テクノロジー・インク プレジデント)の講演の模様をリポートする。

【関連記事】

SCEワールドワイド・スタジオの吉田修平氏がPlayStation VRの持つ可能性と課題を語る【AMDシンポジウム】

プレジデント

和田洋一氏

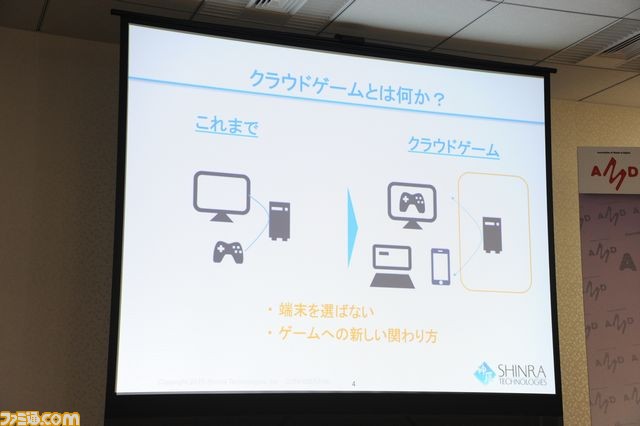

「次世代というが、クラウドゲームはまだ始まっていない」と切り出した和田氏の講演は、社名の由来の説明からスタート。最初は“クラウドゲームとは何か?”という定義についてで、「いままでは端末側で行っていた処理を、クラウド側(データセンター)で行う」とし、端末の種類を選ばず、いつ、どこからでも動くことが魅力だと語る。しかし、現在はストリーミング配信しか着目されておらず、流通上のシステムとしてデータ配信が便利という点にのみ注目が集まっている。ゆえに、ゲームユーザーからの反応は鈍いのだそうだ。クラウドを使ってストリーミング配信以外にできないかというのが、和田氏が使う“次世代のクラウドゲーム”だ。

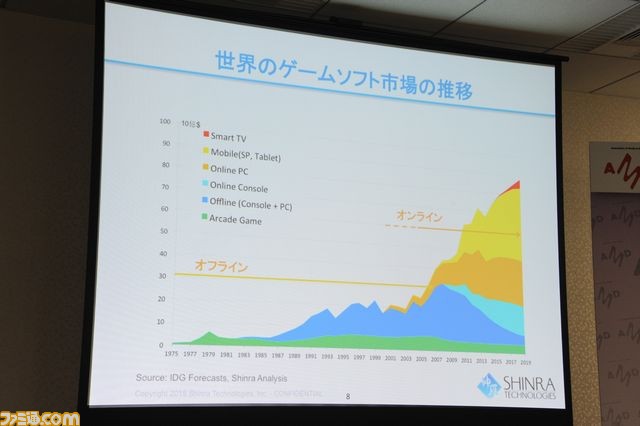

つぎは“世界のゲームソフト市場の推移”について。ゲームというアプリケーションは複雑な構造なので、アーケードゲームに代表されるように、以前はひとつのゲームを動かすために専用の筐体が必要だった。やがてファミコンの時代になると、一台のゲーム機で複数のソフトを遊べるようになり、プレイステーション2の時代では、ゲーム以外にDVDプレイヤーとして楽しめるハイブリッドマシンへと進化した。その間、ゲーム業界は著しい発展を遂げてきたが、それにともない、ゲーム専用機から汎用機へとシフトしてきた歴史でもあるのだ。ユーザーがゲームだけに投資する金額が少なくなったことに反比例して、ユーザー数や市場は拡大。さらに、ゲーム専用機から汎用機へとシフトしていく過渡期と、オンラインプレイが可能になった時期がちょうど重なるのだという。ゲーム市場の拡大を後押ししている要因のひとつというわけだ。

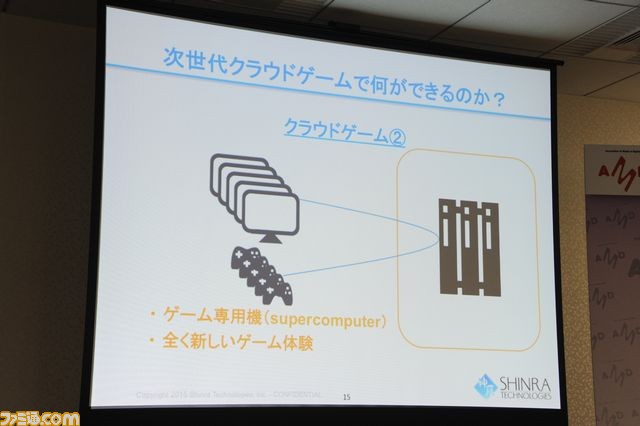

現在は、ゲームを含めたさまざまなエンターテインメントが個人の有限の時間を奪い合う状況だ。また、ゲーム自体にも少し“飽きてきた”現状どのように突破していくのか、業界をあげてもがいている……そんな、数十年ぶりの大変革期なのではないかと、和田氏は分析した。和田氏によると、ゲーム産業は、テクノロジー、コンテンツサービスデザイン、ビジネスモデルという大きな3本の柱でマーケットが形成されている。ここ5~10年で、F2P(基本プレイ無料)やアイテム課金という“ビジネスモデル”と、“コンテンツサービスデザイン”が牽引してきたが、ここからの10年は、“テクノロジー”であるゲームメカニクスと、ゲームに関する“サービスデザイン”が中心になるという。今回講演した、襟川陽一氏の“コンテンツサービス”、吉田修平氏の“VR”、浜村弘一氏の“e-Sports”、そして和田氏の“クラウドゲーム”が融合すると、つぎのゲーム市場が形成されるのではないかと話した。そこでシンラ・テクノロジー・インクが目指すのは、端末からの解放であり、それはイコールしてクラウド側にゲーム専用機を作ること。サーバー側にあることで、価格やコストを抑えることもでき、それがゲームに特化した“ゲーム専用機”を作ることになるのだという。

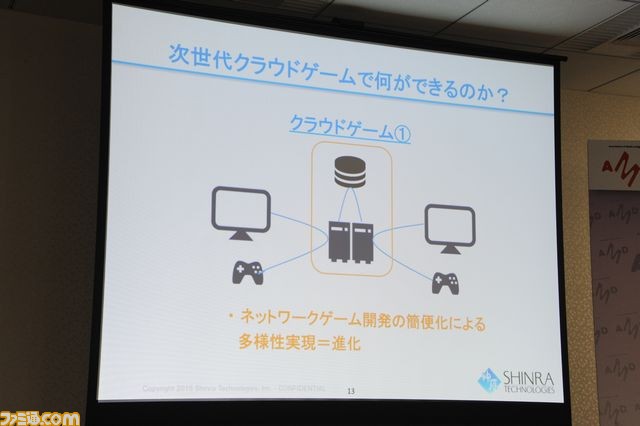

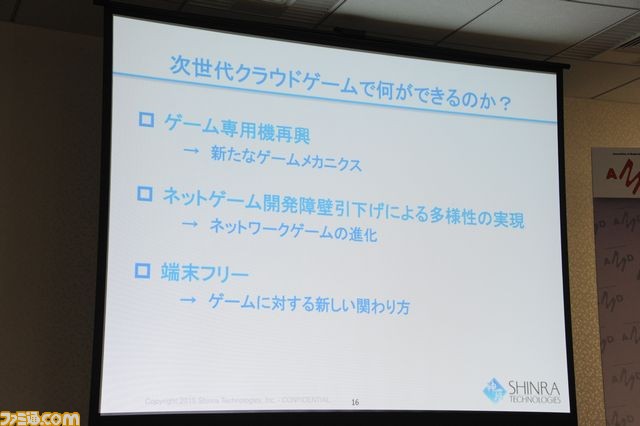

次世代クラウドゲームでは、これまでたいへんな労力が必要だった端末ごとの動作検証やチート対策が不要となる。ゲーム専用機の復権で新しいゲームデザインが生まれ、ネットワークゲームの開発環境簡略化により、さらなる進化が予想される。そして、端末が解放されることで、ゲームとの新しい関わりかたが出てくるだろうと分析した。

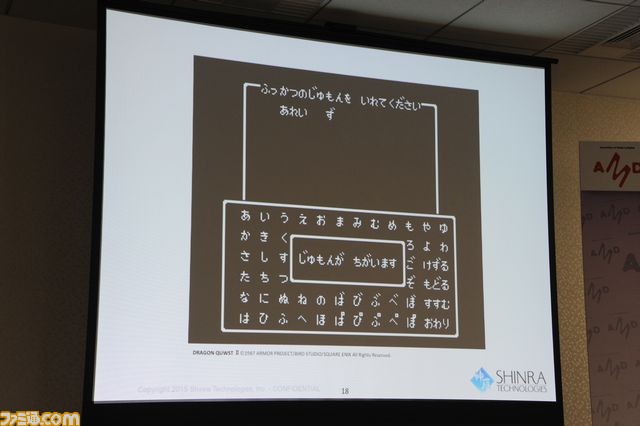

いままでのゲーム産業を振り返り、大きな変革期の中心ではどんなことが起こっていたかの例として、『ドラゴンクエストII』の“ふっかつのじゅもん”を挙げた。これはゲームの歴史では大きな出来事で、ゲームセンターではできなかった“セーブデータ”ができ、ストーリーが生まれ、ゲームに深みができたのだという。また、大容量メディアの採用で、3Dの描画や音声が収録されるようになり、ゲーム産業が映画産業へと急接近。メジャーなエンターテインメントとして認識されていくようになった。

スライドが不調となり、また講演終了の時間も迫ってきたことから、最後はやや急ぎ足となったが、「これから起ころうとしている地殻変動は大きいが、今回のシンポジウムで講演された各テーマがいかに融合して、総合的に変わっていくかで、ゲーム産業の規模はいまの倍くらいになる」(和田氏)という。そうした状況に少しでも近づけられるかが、ゲーム産業にとってカギとなるとも語った。

いままでのゲームは開発側がすべて用意したプログラムで、開発者が作ったストーリーを追体験してもらうものだった。しかし、“次世代クラウドゲーム”では、データがサーバー上に置かれ、日々更新されることで「生きた状態になる」(和田氏)。おかげでプレイヤーの没入度が全然異なるそうだ。そうした、いままでになかったこの体験を活かすのが“VR”であり、クリエイターの追体験ではなく、ゲーム自体が活きているもうひとつの世界にプレイヤーが入っていくおもしろさを“次世代クラウドゲーム”で実現したいと今後の展望を語り、講演を締めくくった。

サーバー上で“生きた状態になる”というゲーム。近い将来、どんな体験ができるのか、楽しみにしたい。