注目の基調講演第1部は、日野晃博氏による講演

2015年9月17日(木)から9月20日(日)まで、千葉・幕張メッセにて開催中の東京ゲームショウ2015(17日・18日はビジネスデー)。初日となる17日に行われた基調講演から、レベルファイブの日野晃博氏が登壇した第1部の模様をリポートする。

今回で25回目の開催となる東京ゲームショウ。基調講演第1部は冒頭、CESA(一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会)会長の岡村秀樹氏が登壇。“日本のゲーム産業の現状と、新生CESA”と題し、成長と変貌を続ける東京ゲームショウ(TGS)の現状と、日本のゲーム産業の概要についての説明が行われた。

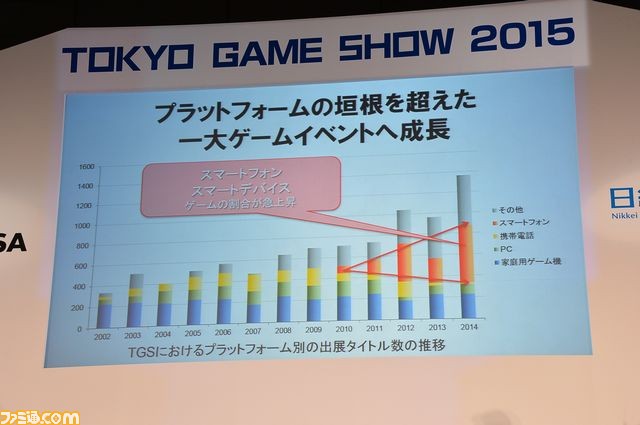

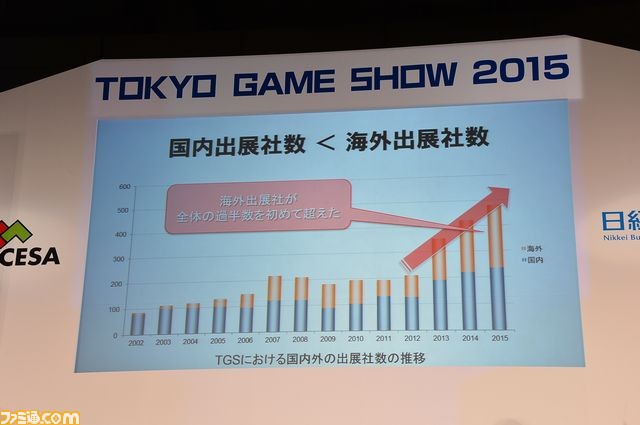

今年4月にJASGA(ソーシャルゲーム協会)と合併して発足した新生CESA。岡村氏は5月に会長職に就任した。「日々身の引き締まる思い」だという岡村氏、最近のTGSの傾向として、プラットフォームの垣根を超えた一大イベントへ変貌・成長してきたと語る。今年は出展タイトル全体の約40%をスマートフォンや携帯といったソーシャルメディアが占めているが、一方で家庭用ゲーム機タイトルの出展数はほぼ横ばいで、決して減ってはいないそうだ。「エンターテインメントコンテンツには、プラットフォームの垣根があってはいけない」という見解を持つ岡村氏にとっては展開できるメディアが増えることは理想的で、全体を俯瞰して見ると、家庭用ゲーム機の色合いが強かったTGSから、さまざまなプラットフォームでゲームコンテンツを楽しむことができるイベントになった。また、TGS2015のもうひとつの特徴は、海外出展社数の増加で、ついに国内出展社数を上回った。CESAは2010年からTGSをアジアナンバーワンのイベントにすることを標榜していたが、その中・長期計画が実を結びつつあるといえよう。ちなみに、TGS2015には海外から246社が出展し、その約7割がアジアからの出展とのことだ。そういった意味で、「2015年からTGSは大きく変化したと振り返ることになるかもしれない」と岡村氏は分析した。

続いては、日本のゲーム市場のこれまでと今後の可能性について。優秀なコンテンツ、目が肥えていて、かつ熱心なゲームユーザーが多くいる日本は、ゲームを文化として育ててきた歴史がある。国内はもとより、海外にも多数のコンテンツを輩出してきたが、最近はやや陰りが見えてきた。実際の数字として、北米市場では、2005年に日本製タイトルが売上上位50本中25本だったのに対し、2014年は10本にまで落ちてきている。その理由は、海外メーカーの規模や技術力が飛躍的に進歩したこと、優秀な人材がメーカーに集まってきたことが理由のようだ。競争がワールドワイドでし烈になってきていることの表れだろう。しかし、一方で日本発のコンテンツは着実に世界に広がっており、イタリアで『ルパン三世』のアニメが始まり、中国で劇場版『ドラえもん スタンド・バイ・ミー』が大ヒットし、電子の歌姫・初音ミクは世界ツアーを行うなど、日本のコンテンツはまだまだ世界で戦える十分な可能性を秘めているのだ。今後は、ゲーム単体ではなく、音楽、漫画、アニメ、映画など、いわゆる“ALL JAPAN”体制でワールドワイドへとアプローチすることが重要になってくる。新生CESAでは、そういった活動を後押し、日本マーケットが持っている多くの可能性を広め、世界のゲームシーンの拡大につなげたいとした。

経営者兼クリエイターの日野氏だからこそ生まれたコンテンツの数々

続いては、レベルファイブ 代表取締役社長 CEOの日野晃博氏が登壇。“クリエイター兼経営者だからこそできた ヒットコンテンツ創出”というテーマで講演が行われた。

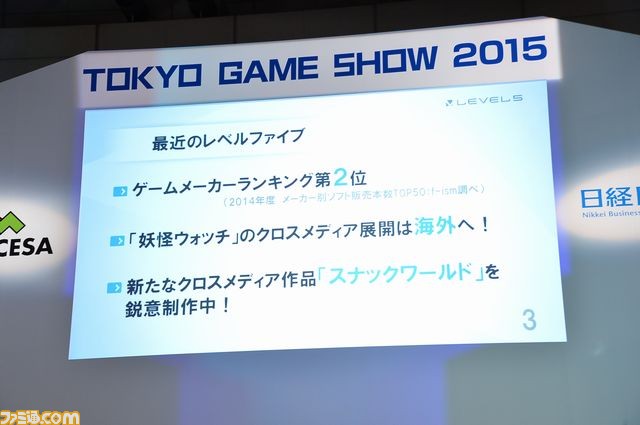

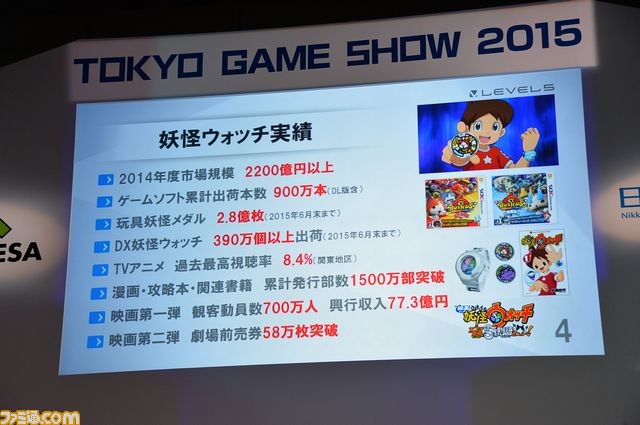

まず日野氏は、自身を純粋な経営者ではなく、クリエイター兼経営者だと分析した。その2面性がいい方向に働いているそうだ。その日野氏が率いるレベルファイブと国民的大人気コンテンツに発展した『妖怪ウォッチ』の実績が紹介された。

数字では、過去発売タイトル(41本)の平均売上本数(国内外)が93.6万本以上という驚愕のデータも示された。この数字はレベルファイブの誇りであり、ヒット率が高いことの裏付けだ。

続いて、日野氏が経営者、クリエイター両方の視点で経験してきた例を紹介した。そもそも、経営者とクリエイターというのは、ときにぶつかり合ったり、相反することが多く、連携するのが非常に難しい間柄。それは、多くのゲームメーカーの経営陣やクリエイターと実際に話をすることで痛感しているという。しかし、レベルファイブの場合、経営陣とクリエイティブ陣の視点がまったく同じという強力な特徴を持っている。日野氏はプログラマーやプランナー、ディレクターにプロデューサーなど、ほとんどの職種を経験し、そのうえで社長となった。ゆえに「強引なワンマン判断が可能」だと語る。聞こえは悪いが、このワンマン判断がプロジェクト進行にどういった影響を及ぼすかについて説明された。ちなみにこの講演では、“帝王判断”と総称し、説明が行われた。

ひとりで物事を決定する“帝王判断”は、決して理想的ではないが、その判断の中にこそ、ヒット作を生むヒントがあるのだそうだ。

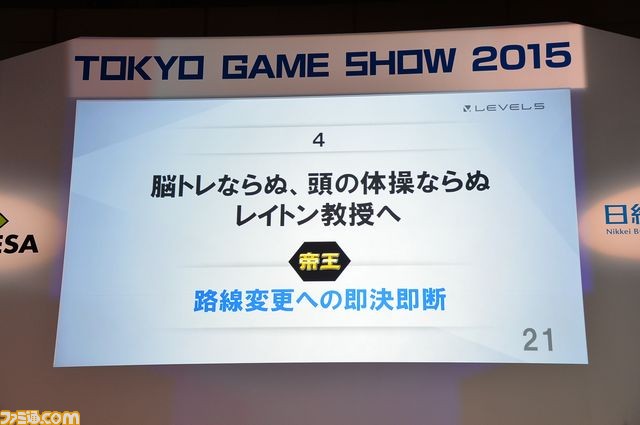

<『レイトン教授』における帝王判断>

『脳トレ』のつぎにヒットするものは、本格的なゲームではなく『脳トレ』にプラス1されたものでよいという判断で、クリエイティブなものではなく、ヒットさせることが最重要だったという。おかげで、誰もプロジェクトに参加したがらない状況になったそうだが、制作費1.5億、宣伝費2.3億程度の低コストでありながら、会社としては最重要プロジェクトとして進められた。

つぎの“帝王判断”は、純粋なユーザー視点で開発するということ。ニンテンドーDSは電車内などでプレイされることが多いが、声優に役者を起用することで、費用はかかるが、ユーザー視点としておもしろいものになるので採用した。

そして、『脳トレ』にプラス1して、当初『頭の体操』というタイトルで出す予定だったそうだ。間違いなくヒットすると考えた日野氏は、『頭の体操』の著者である多湖輝先生のもとを訪ねて交渉したところ、商標の問題があり、すぐには出せないことが判明。そこで日野市は会議の真っ最中に路線変更を即決即断。1モードでしかなかったストーリーを楽しみながら謎を解いていくという要素を、ゲームのメインとしたそうだ。これが『レイトン教授』が生まれた瞬間。

<『イナズマイレブン』における帝王判断>

本作で行われ帝王判断は、アニメや他メディアクリエイティブへの介入。レベルファイブは、アニメから見ると出資者であり、原作者なので、その強みを活かして、ゲームを主役にした、徹底的なアニメのコントロールを行った。強引なまでに進められたのは、やはり出資者であり、原作者だからであり、結果として、後にアニメのスタッフと理解が深まり、一体感が出てきたそうだ。ここから、他社との強力な連携ができるようになり、ほかの会社の経営者とクリエイターをつないだことが今日の成功につながる形が徐々にできてきたのではないか、と日野氏は振り返った。

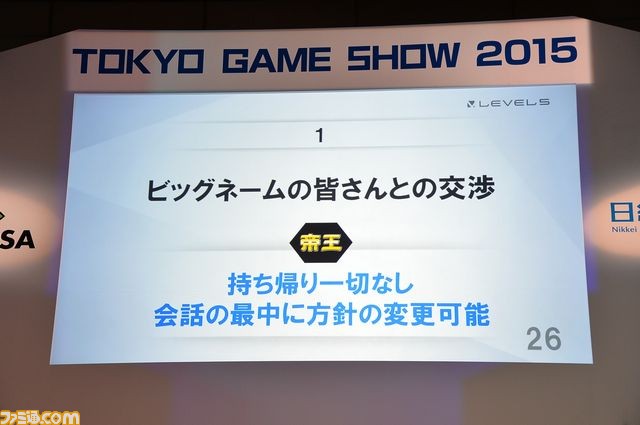

<『二ノ国』における帝王判断>

スタジオジブリとの強力タッグが実現した本作だが、その際の帝王判断として意識したのは、“持ち帰り一切なし、会話の途中に方針の変更可能”。スタジオジブリとの交渉に出向くにあたり、さまざまなパターンを用意し、その場で即決してもらうようにして交渉に臨んだそうだ。会話の最中でも路線変更をしたが、それは社長という立場で交渉できたからこそとも言えるだろう。

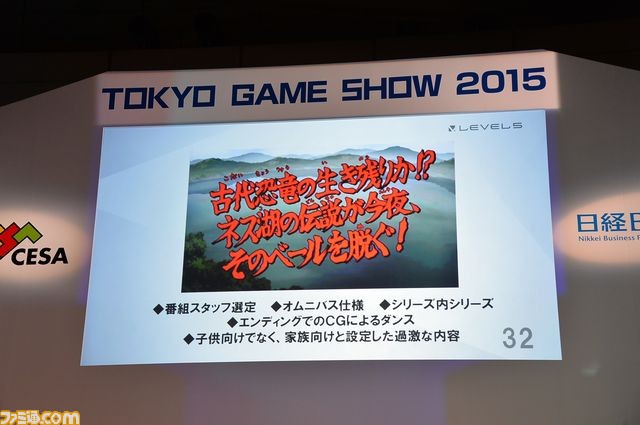

<『妖怪ウォッチ』における帝王判断>

日野氏にとって『妖怪ウォッチ』は、これまでにない優等生プロジェクトだそうだ。周りの理解度が非常に高く、楽しい記憶しかないという。『妖怪ウォッチ』における日野氏の立場は、“会社を超えた総合プロデューサー”であり、コンセプトの見張り番。関連会社が話を聞いてくれるおかげで、遊びのコンセプトがまったくブレることなく、アニメやゲームを作ることができた。

ゲーム同様、アニメがヒットした大きな要因として、“アニメフォーマットへの介入”をあげた。それは、ストーリーや内容への介入だけではなく、番組構造への新提案。たとえば、番組スタッフの選定やオムニバス方式への仕様、エンディングで3Dキャラがダンスを踊るといった、さまざまな仕掛けをレベルファイブ主導で行ったのだ。“子ども向けのバラエティ番組”というコンセプトのおかげで、いままでにないテレビアニメが作れたと振り返った。

経営者/クリエイターそれぞれにアドバイス!

日野氏は、“帝王判断”とは、経営者としての権限を持ち、クリエイティブの深い部分も理解した上で、その両案件に対して全責任を持って行う判断だとした。日野氏の立場だからこそ感じた教訓は、経営者とクリエイターが深く理解し合い、総合的な視野に置いて判断することが成功につながるということだ。

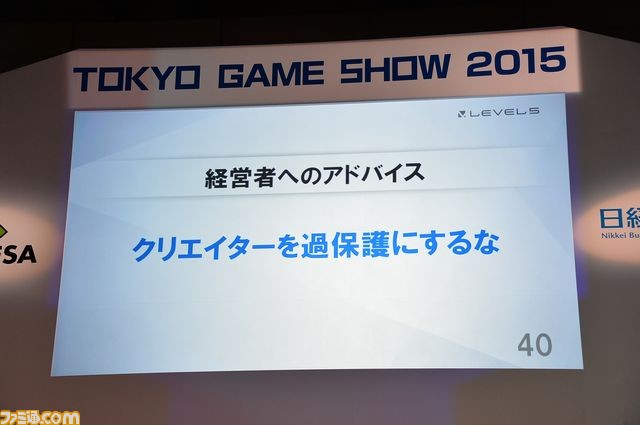

ここで日野氏から、経営者、クリエイターそれぞれにアドバイスが!

経営者へのアドバイス……クリエイターを過保護にするな

クリエイターへのアドバイス……理解してもらう努力を怠るな

ゲームの路線変更などでも、経営者側がしっかり説明すればクリエイターは理解してくれる。また、クリエイターと話をすると「ウチは○○だから~」と諦めているケースが多いが、努力を怠らなければ理解してもらうことは不可能ではない。ゲームがあまり売れない状況のなか、レベルファイブのタイトルがヒットしているのは、「スタッフがクリエイターであり、経営者でもある」からではと日野氏は語った。両者の理解と連携が深まれば、さらにおもしろいコンテンツが生まれるとした日野氏は、最後に講演の総括として、ゲーム業界、エンターテインメント業界すべての関係者へつぎのメッセージを送った。

「なかよくしなさい!」