感情の過程で引き起こされるものが“楽しさ”

2015年3月2日~6日(現地時間)、サンフランシスコ・モスコーニセンターにて、ゲームクリエイターを対象とした世界最大規模のカンファレンス、GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)2015が開催された。ここでは、開催最終日の3月6日に行われた、“Precision of Emotion: A New Kind of "Fun" Approach”の模様をお届けしよう。“感情の正確性:まったく新しい<楽しみ>へのアプローチ”とでも訳すべきこちらのセッション。スピーカーは、Glass Labという学習用ゲームを開発している開発会社に所属する、ゲームデザイナーのエレン・ホフマンさん。エレンさんは学習ソフトを手掛ける兼ね合いから、リサーチなどで子どもたちに接する機会が多いようだが、今回の講演は、エレンさんが2年間に子どもたちと行った研究成果などで得た成果をもとに、“楽しさ”の本質に迫るというものだ。

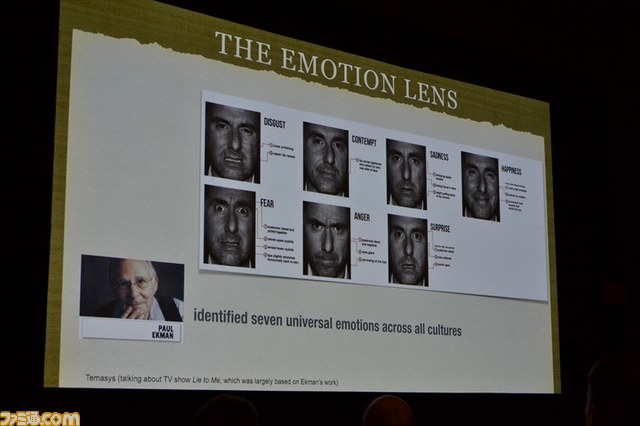

まずエレンさんは、心理学者のポール・エクマン博士の研究成果である“ユニバーサル・エモーション”などに基づき、世界どの文化でも共通と言われる人の7つの感情を紹介。それは、以下の通り。

“嫌悪”、“軽蔑”、“悲しみ”、“幸福”、“恐怖”、“怒り”、“驚き”

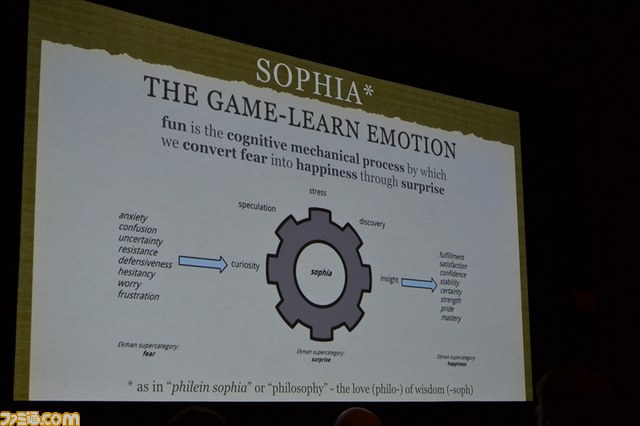

この7つの感情からどれが“楽しい”かを選んでもらうと、幅広い結果が出たという。そこから導かれた結論は、“楽しい”はさまざまな感情の過程で生まれるものだということ。私たちがさまざまな感情を通して、変化の際に認識が引き起こす過程が、“楽しい”状態だというのだ。そこでエレンさんは、この感情の過程を“Sophia”と名付けることにしたという。“Sophia”とは、Love(philo) of wisdom(soph)からくる造語らしい。

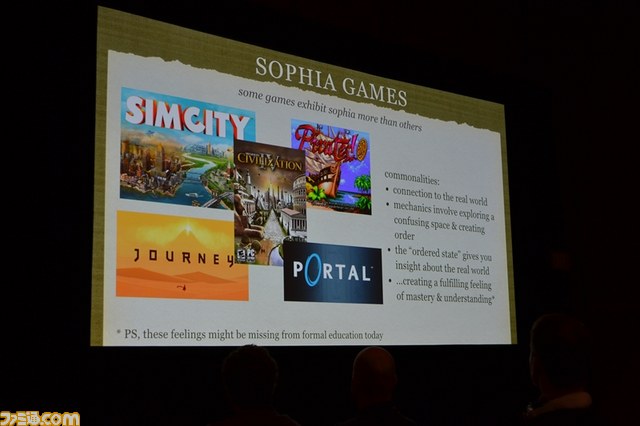

エレンさんは、この“Sophia”を用いていると思われるゲームをピックアップし、分析すると、以下の共通点が見つかったという。それは以下の通り。

-リアルワールドに近い設定

-物語の過程で旅をし、混乱するような空間を行き来したうえで、自分で秩序を作っていく

-この秩序が、現実に対して新しい考えを与える

-熟練性や、“理解できた”という感情を高めてくれる

そこでエレンさんは、これらの要素を満たしたゲームを“Sophiaゲーム”と仮定。そのうえで、「“Sophiaゲーム”とは、ゲーム体験を通して、感情の起伏があり、現実世界に影響を持つゲームです」とした。たとえば、『風ノ旅ビト』などは、探検をすることでプレイヤーにいろいろな感情を引き起こすゲームということになる。

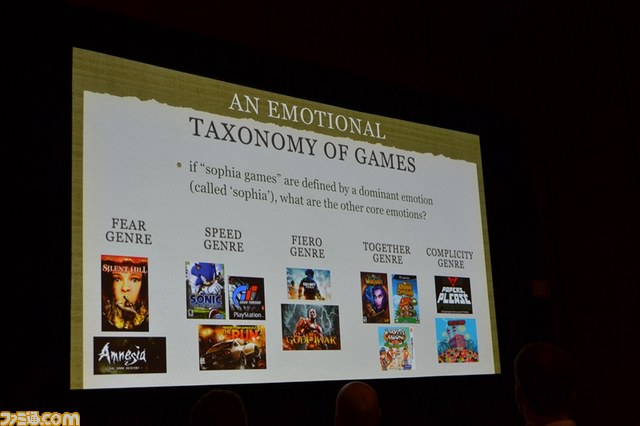

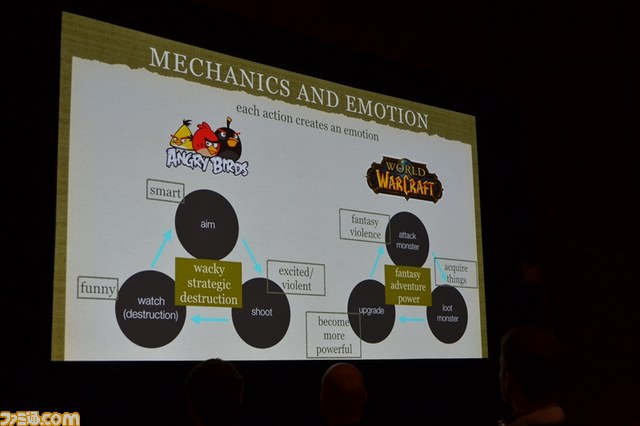

ついでエレンさんは“感情”を切り口に、感情を喚起しやすいようにゲームを分類。そこには、“Fear(怒り)”、“Speed(スピードを競う)”、“Fiero(激怒)”、“Together(いっしょ)”、“Complicity(共謀)”など、いろいろあるらしいが、感情でゲームを分類すると、いくつかの基本が見えてくるのだとか。

ただし、すべてのゲームに何かしら“Sophia”は存在しているという。たとえば、『ゴッド・オブ・ウォー』のチュートリアルは、操作を覚えることに特化しており、操作方法をマスターして自分が強くなることに喜びを覚える。さらに、『どうぶつの森』内の釣りは、まず魚を認識し、キャスティング。そして魚を釣るという熟練のループが発生する“Sophia”だという。そういった意味で、ゲームには何らかの感情のループを引き起こす必要があるとも言えるとエレンさんは見ている。

開発者は、ゲームを開発するにあたっては、その感情を見つけるべきであると、エレンさんは言う。なぜなら、感情がなければ“楽しい”がないからだ。エレンさんはさきほど挙げた“Fiero(激怒)”ゲームを例に取り、熟練度→結果→共謀→知識へとつながるようなゲームデザインにすべきだという。「このゲームは超難しいけど、なんだか強くなったし、頭もよくなっている感じがする」と思わせることが重要になるという。「たとえツライ思いでも明確な感情にする。それがゲーム作りに重要なものになると思います」とエレンさんは語る。

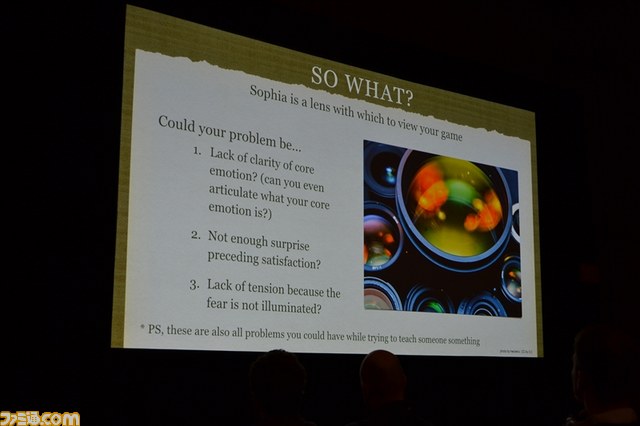

「“Sphia”はゲームを見るレンズです」とエレンさん。もし、ゲームがおもしろくなかったら、以下が揃っているか考えてほしいという。

1.明確な感情の喚起がない。また、主要となる感情がないもしくはわからない

2.驚きを仕掛けたとき相手はその驚きに満足するか

3.テンションが足りずに、怖さをちゃんと伝えられているか

最後にエレンさんは、「ゲームが終わるときに、どんな感情でゲームを終えてほしいですか?」と来場者に問いかけて講演を終えた。“Sophia”というコンセプトは、まだ早期状態で、今後いろいろな研究結果が求められるべきものだという。今後のさらなる研究成果に期待したい。