既存のゲームの定義を広げる、新たな体験の提供を目指す

2015年3月2日から6日まで、アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコで、世界最大のゲーム開発者向けカンファレンスGDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)2015が開催中。会期中に行われたプレスカンファレンスで、プレイステーション4向けVRヘッドマウントディスプレイ(HMD)“Project Morpheus”が2016年上半期に一般発売を予定していることが発表された。

なぜ発売予定が発表可能になったのか、またVALVEとHTCによる“HTC Vive”ほか、相次ぐVRHMDの発表をどのように捉えているのか、そしてVR表現の可能性や今後の展望をどう見ているのか? ソニー・コンピュータエンタテインメント ワールドワイドスタジオの吉田修平プレジデントと、ハードウェア開発に関わっているSCEA Magic Labのリチャード・マークス氏に話を聞いた。

右:SCE ワールドワイドスタジオ 吉田修平プレジデント

基本部分の完成により発売時期が確定

――ついに2016年前半に市販の製品版をローンチするということが発表されましたが、なぜ今回こういった具体的な発表ができるようになったのでしょうか?

吉田修平氏(以下、吉田) それはもう簡単です。ディスプレイやプロセッサーユニットなど、ハードの基本的な部分が完成したからですね。もちろんここからもっと改善して最終的な商品にしていくというプロセスがありますが、そこはハードウェアの会社にとってみれば慣れたもので、大体先の予想がつくんです。コアのシステムをまず作って、去年のプロトタイプから性能を高めて改善してきましたが、その部分がちゃんと動いているのが確認できたので、「ここから先はこういう手順で、来年の前半に出せるな」と。そこで発表したわけです。

――となると、今回の新プロトタイプからの抜本的な変更などはなさそうですね。

吉田 もうないですね。後はもう磨いていくだけです。

――例えばいきなり視線トラッキング(プレイヤーの視線を検出する)を入れるといったようなことは……。

リチャード・マークス氏(以下、リチャード) 視線トラッキングについてはリサーチは続けていますが、現状で入れる予定はありません。

――ではハードウェア開発者としての次のチャレンジはなんでしょうか? 例えばスクリーンドア効果などもまだ多少感じられますが、許容範囲とすることもできるし、検討課題とすることもできます。

リチャード このハードウェアはプレイステーション4で一般の消費者の方が満足して使用できる基礎を持っていると考えています。しかしながらVRという領域そのものについては、非常に長期的に取り組んでいくべきものですので、ディスプレイ、インプットデバイス、トラッキングなど、あらゆる部分で今後も研究を進めていきたいですね。

吉田 今回出展しているのは一般でのローンチに向けた最初のプロトタイプモデルではありますが、そういった部分についても検討を進めて、改善を加えていくことはできるでしょう。

――先日のカンファレンスでは、リフレッシュレートが120ヘルツで動作するという部分に驚きました。ValveとHTCが開発した“HTC Vive”が90ヘルツで、Oculus Riftの最新プロトタイプであるCrescent Bayも90ヘルツでの動作と言われています。120というのは結構思い切った数字だと思うのですが、そこに挑んだ理由を教えて下さい。

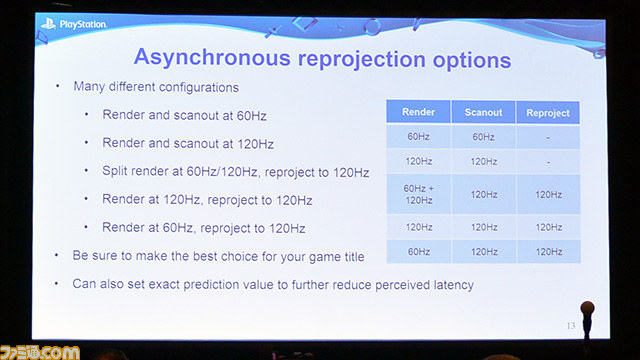

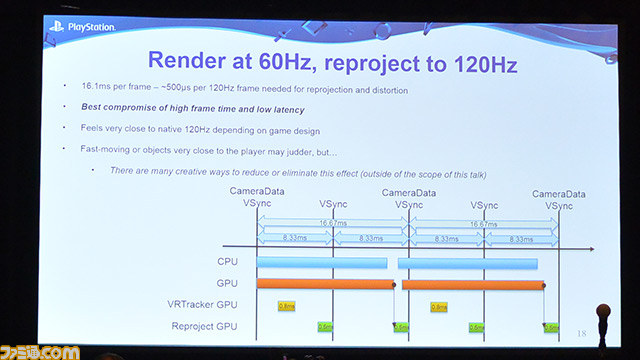

吉田 まず、120の方がより滑らかな体験を実現できますよね。それと120は60の2倍ですから、ゲームに向いているんです。プレイステーション4は1080Pの解像度で秒間60フレーム(リフレッシュレート60hz)というのに最適化されたシステムですので、ゲームを対応させる場合、それをリプロジェクションのテクニックで2倍にする(後述)というのは90よりも作りやすい。一方でハードウェアが120ヘルツに対応するならば、バーチャルリアリティに特化して、秒間120フレームの専用ソフトとして作ることもできる。その両方の道が選べるということで決めました。

――描画のためのレンダリングの計算自体は秒間60フレームでやって補正を120ヘルツの高サイクルでかけることもできるし、120フレームでレンダリングして120ヘルツで補正することもできると。両方の道を用意しておいて、コンテンツに合わせて選択できるということですね。

吉田 そうですね。どちらにしても、最終的にはリプロジェクションをした方がレイテンシーが低くなりますし、フレームドロップがなくなるので、推奨したいと思います。

――旧プロトタイプからの光学的な部分の調整で、中央部がはっきり見えるのに対して、周縁部が少しボヤケて見えるように変えたのはなぜでしょうか。

リチャード ディスプレイはすべてが等しくクッキリと表示されますが、人間の視界は周縁部ではディテールの密度が落ちるものです。これに対し、中央部では可能な限り高品質な表示を行うのがゴールです。我々の目は中央を見ていることがほとんどですから。

吉田 光学的な部分についても、まだ細かい調整の余地があると考えています。

競争により質が高まっていくのはウェルカム

――さまざまな競争相手が出てきていますが、その点についてはいかがですか?

吉田 それはもう、どんどんお願いしたいところですね。例えば技術面ではOculus VRさんがずっとVRをやられていて、いくつも新しい技術を発表されていました。一方で我々がMorpheusを発表した時には、3Dサラウンドとか、360度対応のヘッドトラッキングですとか、PS Moveでの操作などがあったわけで、(お互いが)それぞれ違う部分でちょっとずつ先を行っているんですね。エンジニアの世界というのは誰かが新しいものを発表すれば、それがひとつのマイルストーンになって「これを超えなきゃ」と進化が進んでいきます。だから競争相手がいるというのは非常に健全なことですね。

その上で、Oculusさんが作っているものは非常にクオリティの高いものですし、我々の目指すものも同じようなクオリティの高い所を目指していますので、例えば彼らがいろんなイベントに出たり、開発者キットを配ったりして、いいVRを体験する人が増えれば増えるほど、お互いにとって非常にいいことだと思います。そこにVALVEなど非常に経験値が高い会社が入ってこられてレベルの高いシステムを提案されるというのは、とてもいいことだと思います。

――確かに仰るとおりだと思いますが、一方でいろんなハードウェアが出てくると、過去の“ゲーム機戦争”のように作る側の対応のコストが上がってしまうといったことも起こり得ると思いますが、その点はどうでしょうか?

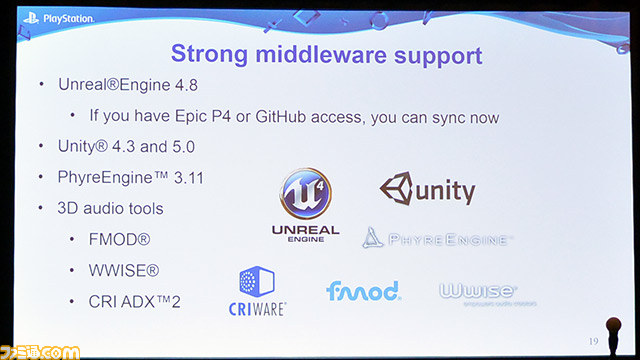

吉田 プレイステーション4のアーキテクチャはPCに近いですし、今はUnityやUnreal Engineなどを使って作られる方も多いですよね。ですので、もちろん最適化は必要ですけども、PC上でOculus Rift向けに作ってMorpheusに持って行く、あるいはその逆でもやりやすいと思います。

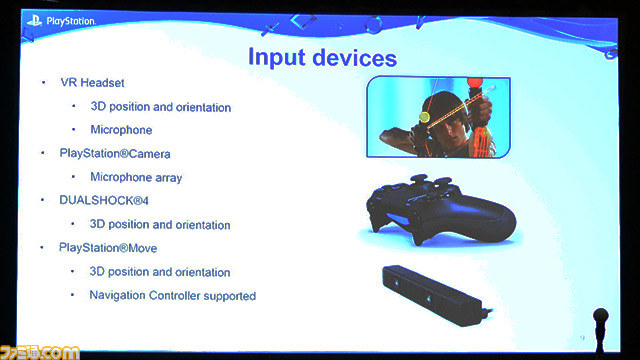

(前段に引き続き吉田氏) 違いはむしろインターフェースの部分でしょう。我々はDualShock 4やPS Moveがあって、Oculus VRさんはまだちょっとはっきりされていませんが、ValveさんはPS Move的な新しい自由な入力を提案されるようです。開発者としては、初期のインストールベースが少ないうちは、モバイル系の端末も含めてどこにでも持っていけるように、最小限のインプット、例えばヘッドセットの頭の動きだけで遊べるようにしておくといったやり方もいいのではないかと思います。

――やり方のひとつとして、成熟を待つ手もあると。

吉田 そうですね、そういった中で似たような入力システムが増えてくれば、「PS Moveを使うように作っていたけど、このシステムでも似たようなインプット方法があるからこっちにも出せるな」といったことができるようになると思うので、やりやすくなると思います。

――ちなみにVR業界で技術交流などはされているんですか?

吉田 実は以前からお付き合いがあるんです。OculusさんはOculus Riftが出来る前からいろいろ交流がありましたし、CEOのBrendan(Iribe氏)はGaikaiにいたりとか。お互いに情報交換はよくしていて、新しいデモが出来たら招待して体験してもらったりしています。それはValveさんもそうですね。

――Project Morpheusは、EyeToyですとか、PS Moveですとかこれまでのプレイステーションの蓄積が詰まっている感じがします。必ずしも当時は成功しなくても、ゲームに新しい感覚を加えようとしていた試みが結晶になっていると言えるのではないでしょうか。

吉田 ありがとうございます。ヘッドセットには3Dテレビの技術(立体視の処理)も入っていますからね。我々がどう使えばいいのかよくわかっていなかったものすら、VRではうまく行くことがあります。

リチャード 革新的なものは、それが登場した時には早過ぎることがあるんですよね(笑)。

――HeistデモでPS Moveを使って銃を撃ってみたら、すごく自然に使うことができたので驚きました。プレイステーション3のFPSなどで銃に見立てて使えるのは知ってはいたものの、業界的に「VRのコントローラーはどうあるべきか」という問題が議論されている中で、これだけハマるとは思いませんでした。

吉田 我々がすでにやってきたことを再発明したくはないんです。すでにPS Moveをお持ちの方が市場にたくさんいらっしゃいますから、Project Morpheusが立ち上がってきた時に「これを使えばいいんじゃないか?」と考えるのが自然でしたね。

マルチプレイや、自分以外の誰かになる体験……さまざまな可能性と展望

――マルチプレイなVRなどは考えられていますか?

吉田 はい、もちろん考えています。ふたつのやり方を考えていて、まずは同じ部屋で、ひとりがヘッドセットを被って、他の人がテレビを見ながらプレイヤーに干渉して遊ぶようなもの。ヘッドセットを被っている人を周囲の人が助けたり、あるいは逆に戦ったりとか、そういうことが可能になりますので、今後そういうサンプルも見せていこうと考えています。

もうひとつはネットワークで繋がるものですね。同じバーチャルスペースにアバターで集まって喋ったりするだけでも、すごくインパクトがあります。それこそ『サマーレッスン』や、Heistの前半部分のような、ああいった存在感でお互いに繋がることができれば、それは楽しいと思います。

――ソニーグループには映画の会社もありますが、そういった他業種との共同展開などはいかがですか?

吉田 それはもう、いろいろな映画会社さんや出版社さんから声をかけて頂いていますし、まだ言えないようなプロジェクトもいくつかあります。例えば映画を作る過程では、すごい大量のハイエンドなCGモデルが用意されるじゃないですか。そういったものを流用してバーチャルリアリティの世界を作って、そこにユーザーさんに入ってもらう。そういったプロモーションへの関心が高まってきているのを感じています。そういったものも家にいながらPS4でダウンロードして体験できるよう、ぜひサポートしていきたいと思います。

――マーケット機能はすでにありますからね。

吉田 そうですね。プレイステーション4用のプログラムとして作れば、あとはPlayStation Networkのストアでダウンロードして頂けますから。あるいはパノラマビデオ(全天球映像)をシェアするようなサービスも今後どんどん出てくると思いますので、そういったサービスがプレイステーション4に対応する可能性もありますし、あるいはPlayStation Networkにもビデオのサービスがありますので、そちらを対応させるといったことも可能なので、パノラマビデオなどもサポートしていきたいです。

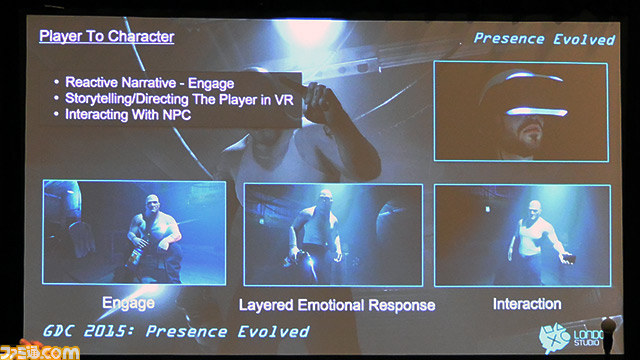

――GDCで公開された新デモの“The London Heist”を遊んでいてすごく面白かったのが、ストーリーを持ったキャラクターをプレイするという部分です。これまでのデモはあくまで自分が「普段行けない場所に行く」とか「体験したことがないものを体験できる」という性質がありましたが、Heistデモの場合は「自分ではない誰かになる」という新しさを感じました。

吉田 それは意図的に狙ったところです。これまでのゲームは、一人称視点だったとしても誰かの肩越しにそのキャラクターの経験を見ていたようなところがありましたが、それが今度は完全に違う人の話が自分のものとして体験できてしまう。ただ、これはやりすぎると危険でもあるんです。Heistの開発中には、自分を撃つことができたり、男に至近距離から銃を突きつけられるといった要素もあったのですが、それはちょっと刺激がキツすぎたので変えています。それぐらいインパクトがあります。

(前段に引き続き吉田氏) 1月に行われたサンダンス映画祭でもさまざまなVRを使ったショートフィルムが出ていたそうですが、そういった試みにも大きな関心を持っています。例えばジャーナリストが、戦争でどんなひどい状況になっているのかを子供の目線で再現してみるとか、捕虜になって捕まった経験ができるとか。バーチャルリアリティだと他の人の気持ちになってみることができるんですよね。

――以前、実在の暴行事件を傍観者として体験する『Use of Force』というVRコンテンツに大きな感銘を受けたのですが、あまりに強烈な体験だったので、もし誇張されたり事実が歪められた話を“体験”してしまったら……ということも考えました。

リチャード 「大いなる力は大いなる責任を伴う」ですね。(※編注:スパイダーマンからの引用)

吉田 ない話ではないですが、そうは起こらないのではないでしょうか。恐らくVRはそういった方面では、自分たちが体験しなかった事よりも、体験したものを信じてもらうために使うようになっていくのではないかと思います。

――いずれにしても、単なるこれまでのゲームの範疇に留まらず、より幅広い新たなエンターテインメントの一形態としての可能性を模索されていくということですね。そのためにも、体験の精度をもっと高めていくと。

吉田 そうですね。ハードウェア的にはもうそのレベルを可能にするための目標を達成できたので、ここから先はすごいゲーム、すごい経験を生み出せるよう、突き詰めていきたいと思います。ある意味、ゲームの定義を広げていきたいんです。先ほども出たように、他の人の経験を追体験してそれだけでドキドキしたりハラハラするとか。『サマーレッスン』もそんな部分がありますが、そういった幅広い楽しみを届けたいと思っています。

――製品版発売に向けて、体験できる機会は今後も増えていくと考えてよろしいでしょうか?

吉田 増やしていきたいですね。まだこのプロトタイプは手作りで出来たばかりの段階ですから、まずはたくさん作ってゲームデベロッパーの皆さんにお配りして、その上でいろんなイベントなどに出していきたいです。

――では最後に、製品版へのロードマップが見えてきた上での意気込みを改めてお願いします。

吉田 これまで以上に、バーチャルリアリティではすごいことができるというのを我々は確認できましたので、それをもっと多くの機械でいろいろな新しい体験を届けたいと思っています。楽しみにして下さい。