※ロンドン基調講演の内容は<こちら>

※ロンドン会場の様子は<こちら>

※ロンドン開発スタッフQ&Aの内容は<こちら>

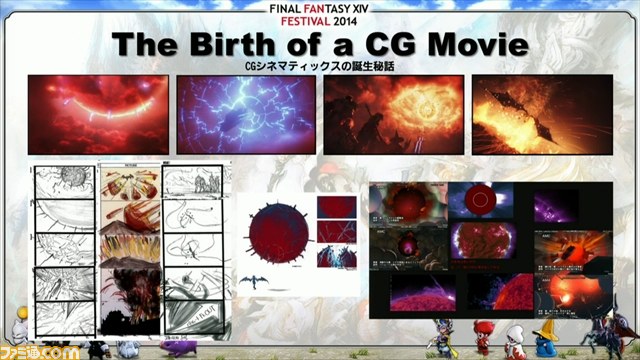

“CGI版”と“パッチ版”ごとにムービー製作の工程が異なる

プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹氏とアシスタントディレクターの高井浩氏が登壇。コーナー全体が2部で構成されており、前半は『新生FFXIV』のCGI(Computer-generated imagery)トレーラー、いわゆるプリレンダリング映像を製作するビジュアルワークスチームの業務内容の一端を吉田氏が紹介。後半は、パッチトレーラーがどのような紆余曲折を経て完成しているのかを、高井氏が解説していくという流れとなった。

ハイクオリティな映像は精緻な技術と幾重の工程によって作り出される

まずは吉田氏が、CGIトレーラー製作の流れを解説。話によれば「スクウェア・エニックスには、ムービーを専門とするビジュアルワークスというスタジオが存在し、彼らが映像製作を請け負っている」とのこと。そんな彼らの仕事ぶりを吉田氏が、『旧FFXIV』のエンディングともいうべき“時代の終焉”トレーラーを例に紹介していった。

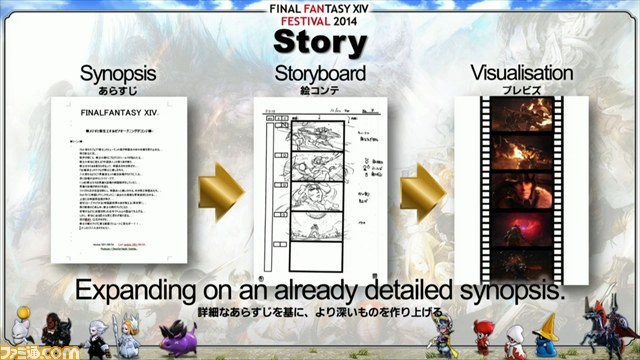

最初に行われるのは、ストーリーをもとに映像の流れを考案する作業だ。

吉田氏によれば、「“時代の終焉”は物語が複雑に絡み合っているうえ、ダラガブの中にバハムートが隠されていることを最後まで隠す必要があった。このため、CGIトレーラー製作の難度は高かった」と語っていた。

その高度なトレイラーを完成させる第一歩となるのが、この工程だ。吉田氏が書き起こしたト書きをもとに絵コンテを製作。それが映像化され、カットシーンへと仕上がっていくのだ。

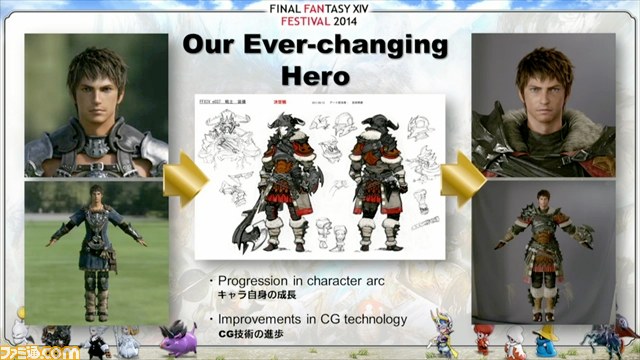

また『新生FFXIV』には『旧FFXIV』という同作の前身ともいうべき作品が存在し、その当時からCGIトレーラーを製作し続けてきた経緯を持つ。この利点を活かし、たとえば主人公のヒューランが加齢していくなど、過去から現在にいたる時間的な流れの部分も映像内にきちんと表現されているのだ。加えて、コンピューターグラフィックスの映像技術は日々進化しており、製作時期によってそのクオリティも段階的に進化している。それを端的に示しているのがこの1枚だ。

どちらも同一人物だが、右側のほうが細かい傷が書き込まれているうえに、加齢を如実に表す法令線が浮き出ている。エオルゼアの物語と同社の映像製作技術の双方が進化・発展していることがうかがえる。

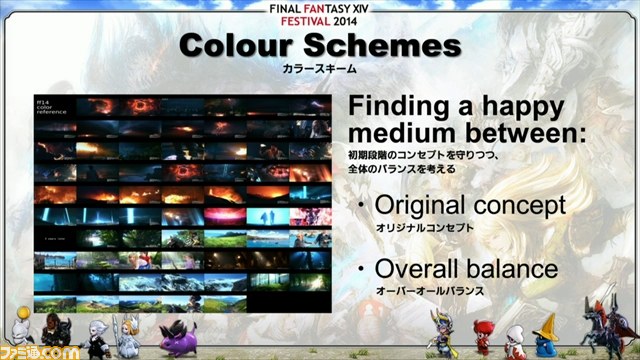

トレーラーで映し出される色の変遷が、映像のダイナミズムを形作る

コンテが完成した後のCGIトレーラー製作の作業手順は、おおきく分けて以下のとおり。

(1)吉田氏が承認するまで、アートワークの作業が続く。

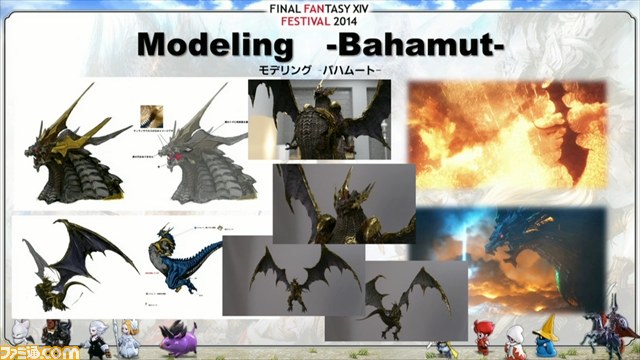

(2)モデリング開始。ビジュアルワークス内で高密度のポリゴンを使った物体構築が行われる。

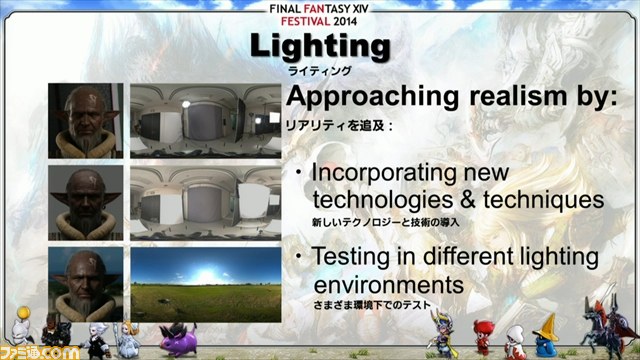

(3)リアリティを追求するべく、ライティング試験を実施。

(4)各シーンを象徴するカラーを決定。

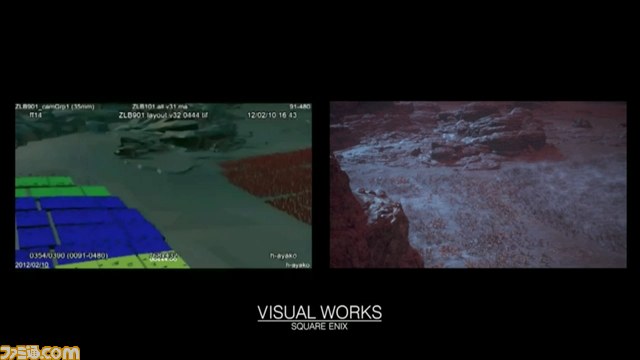

興味深いのは、手順(2)の工程で現実世界の背景にバハムートを実際にはめ込んでチェックされているということ。これにより、リアリティがどれくらい確保されているのかをビジュアルワークスがチェックしているのだ。吉田氏は「この作業を経ることで、最終的に映像にさまざまなVFX(現実世界ではありえない視覚的効果)を入れたときに、リアリティが損なわれずに済む」と説明していた。

手順(3)もオブジェクトをリアルに見せるという部分で重要になるパート。さまざまな環境で長時間、ライティングの試験が行われているのだ。

手順(4)で重要になるのは、トレーラーを通して見たときの“色が持つ印象”。吉田氏は下の写真を例に、映像製作において重視したふたつの色について説明した。

映像全体が、赤から青の順番で遷移していることがわかる。

オレンジ色:バハムートをイメージ。フレアやメガフレアの炎を利用して、視聴者にこの色を強く印象付ける工夫がなされている。

白および青:暁の血盟など、プレイヤー側の勢力をイメージ。

イダやパパリモが、エオルゼア十二神に祈りを捧げるシーンなどで、これらの色が意識的に用いられている。

プレイヤー側の勢力を象徴する色に白と青を使った理由は、『FF』を象徴するクリスタルを印象づけるため。また系統が異なるふたつの配色を意図的に使い分けることによって、映像がダイナミックに感じられるようになるのだ。

“時代の終焉”トレーラーのチェック版と完成版を見比べると……?

ここで、ビジュアルワークスが吉田氏にプレゼンテーション用に準備した“プレビズ”バージョンと“時代の終焉”完成版の映像を見比べられるよう、スクリーンに双方が同時に映し出された。向かって左側が“プレビズ”バージョンで、右側が完成版だ。

吉田氏によれば、バハムートがルイゾワの封印を打ち破るシーンは、コンテ上では“封印”としか書かれていなかったとのこと。「担当者はすごく困ったと思うが、アートチームと打ち合わせを重ねた結果、(エオルゼア十二神が作り出す)魔法陣によって封印されるというアイデアを導き出した。これはすばらしい成果」とスタッフの努力を称えていた。

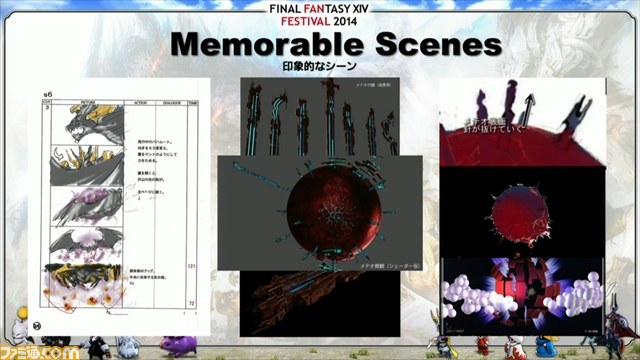

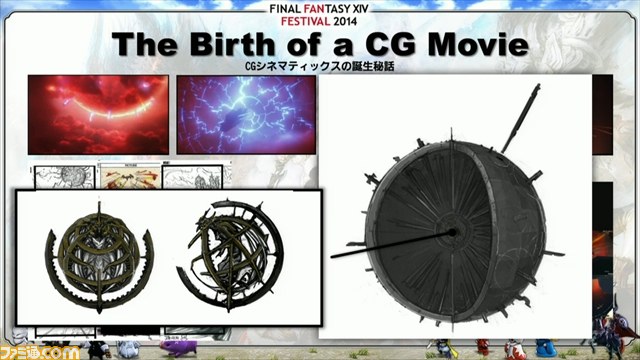

映像の説明が終わった後、“時代の終焉”の中でとくにこだわって作ったシーンの設定資料を公開。バハムートが具体的にどのようにしてダラガブに拘束されているのかが明かされた。

これらの設定がこと細かに決められていることも、バハムートがダラガブから出現した際にプレイヤーが受ける衝撃がさらに増大している要因となっている。

なお、“時代の終焉”で冒険者たちが戦うシーンでは、実際のプレイで使っている技を再現するようにという指示を下していたとのこと。ところが映像では、崖から飛び降りてきた吟遊詩人が見慣れぬ魔法を唱えているのだ。

これはミスと吉田氏は前置きしたうえで、「あの魔法はプロテスで、吟遊詩人は発売前の仕様ではプロテスが詠唱できる予定だった」と告白。「奇跡が起きたとご理解いただければ」と苦笑いしていた。

続いて、光の戦士たちが5年後に転送されるシーン。

このあと彼が斧(ブラビューラ)を拾わずに、その場へ置き忘れてしまっているのは、単純にミスとのこと。「それをどう(ストーリー面で)繋げようかと設定面で苦労している」と吉田氏は話していた。とはいえ、「大迷宮バハムート:侵攻編4のイベントシーンでブラビューラが登場するのも、開発側のこだわりの表れ」と言うように、すでに物語面でのフォローは行われているのだ。

CGIトレーラー製作のプレゼンテーションはこれで終了。最後に吉田氏は「『蒼天のエオルゼア』において、ティザーではない“ロング”トレーラーを製作しているので、つぎのビジュアルワークスの進化はそちらでご確認ください」と発表。開発チームから預かったメッセージを披露して、セッションを締めくくった。

ビジュアルワークスからのメッセージ:皆さんがいつも観てエキサイトできる映像をお届けしたいと思っています!

パッチトレーラー製作の裏側を高井氏が解説

吉田氏によるプレゼンテーションの後は、高井氏の出番。大型アップデートが実施されるたびに公開される、パッチトレーラーの製作の裏側(苦労話?)を解説した。

高井氏によれば「そもそもパッチトレーラーの製作は、本来アシスタントディレクターの仕事ではなく、紆余曲折あったすえに自分が任されることになりました」とのこと。

吉田氏が「もう少し高価なツールを買ってもらえないの?」と問うと、高井氏は「あるものでやれと言われたので……」と理由を説明していた。

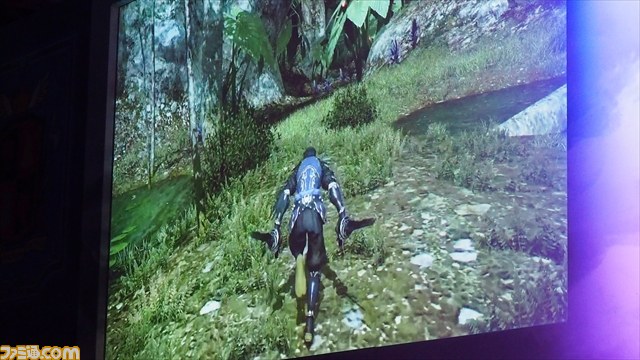

前置きはここまで。高井氏は「映像製作に携わることになった理由は、この映像にある」と前置きしたうえで、2012年のgamescomで公開されたこのトレーラーを披露した。

当時は、「プレイヤーが(テスト版で)そろそろ『新生FFXIV』がプレイ可能になりはじめる時期だった」らしく、それに合わせてインゲームの映像を公開することになったという。ところがこの時点では、リミットブレイクが撃てないうえに、カットシーンを作るエディターも用意されてないなど、環境としてはかなりきびしい状態。とはいえ吉田氏は「すべての要素を映像として出す」と宣言していたので、ひとまず映像製作担当者の人選を進めることに。その結果、“各セクションと話のしやすさ”と“身動きの取りやすさ”と“作業が手っ取り早く進められる”人物ということで、高井氏に決まったそうだ。

さまざまな苦難を乗り越えながらパッチトレーラーは完成へ

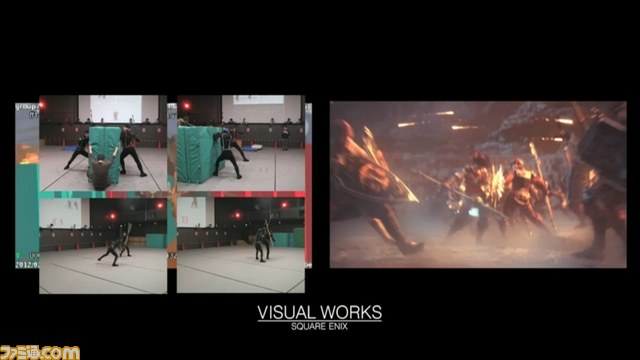

ここで、プレイヤーがふだんから疑問に思っている、パッチトレーラーの撮影方法をはじめとする秘密の種明かしが行われた。

種明かしその1:映像は、開発スタッフを登場する冒険者の数だけ集めて撮影を行っている。たとえばクリスタルタワー:古代の民の迷宮のシーンでは「よーいスタート」を合図に、みんなで同時に歩き出している。

撮影を長く続けていると、いろいろな事件が起きる……

さらに高井氏は、眉をひそめつつ、日の目を見ずにお蔵入りとなったNG画像を公開し始めた。

NG画像の公開はここまで。最後に高井氏お気に入りの、シヴァ討滅戦の映像収録時に流れていたという未公開曲(ショート版)が流れつつ、開発者パネルは終了となった。