ゲームの音で重要度をますインタラクティブミックスとは?

2014年9月2日~9月4日にわかってパシフィコ横浜で開催された、ゲーム開発者向けカンファレンスCEDEC 2014。その中で行われた“インタラクティブミックスによって生まれる次世代のオーディオ表現とは”というパネルディカッションについてリポートする。制作者向けセッションということで、やや専門的な話題が多いが、できるだけかみ砕くながら説明していこう。

ゲームユーザーにとってはあまり聞き慣れないこの“インタラクティブミックス”という用語は、ゲームプレイの展開に合わせてリアルタイムにBGMや効果音のミックス(複数の音の調整)することを意味し、海外では“ダイナミックミキシング”とも呼ばれている。あらかじめ用意されたプリレンダムービーではなく、ゲーム機内でミキシングを行うこの技術はまだ研究の余地がたくさんあり、そこを最先端のゲームサウンド技術を知るパネラーたちが語り合うことで、来場者は理解を深めていくこととなった。

サウンドデザインとミキシング、どちらを使う?

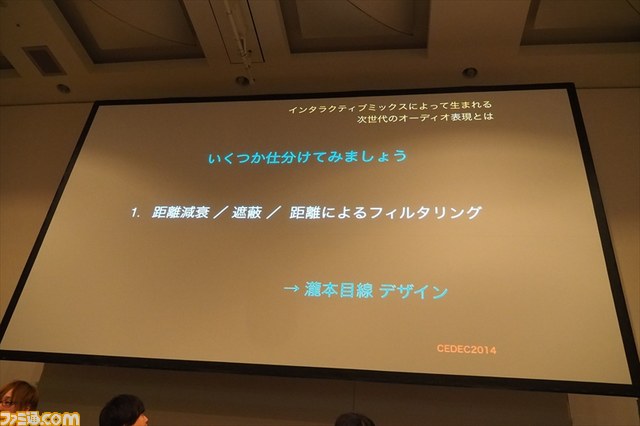

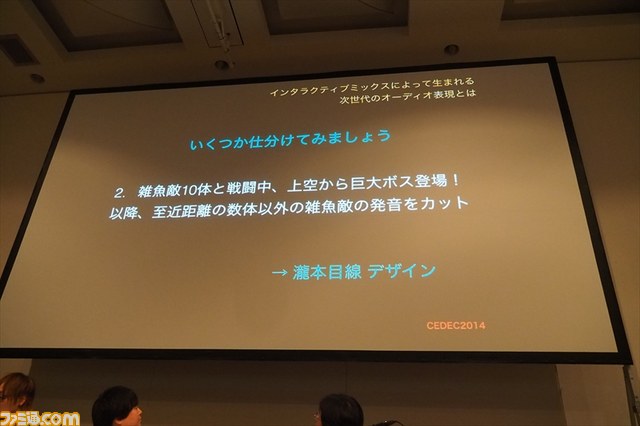

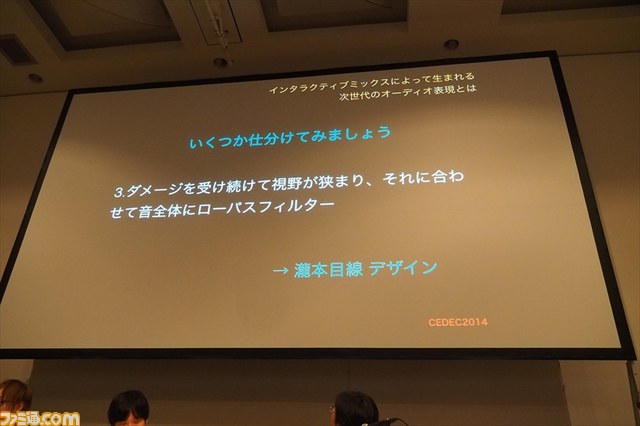

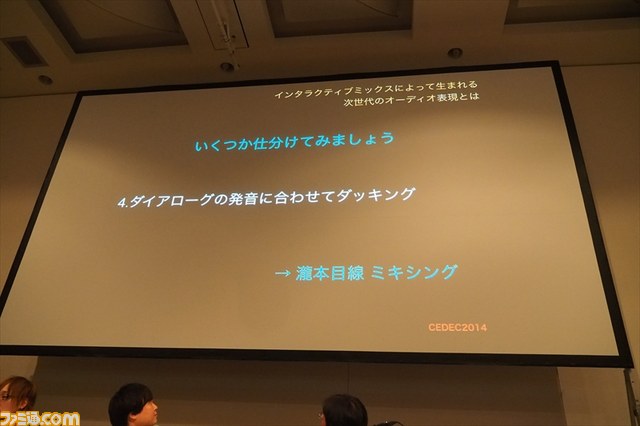

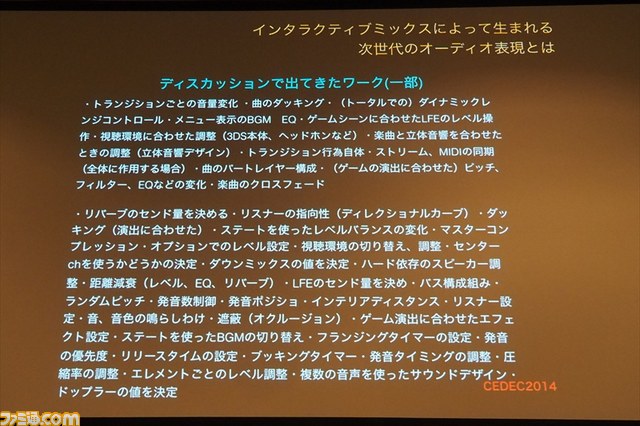

まず最初に行われたのが、デザインとミキシングの仕分け。ここでいうデザインとは、音を鳴らす素材のことで、ミキシングとはその音をミキサー機能で調整すること。セッションではゲーム中でよくあるシーン(画像参照)を例に、来場者の挙手にて「どちらの手段を使ったほうが適切か」という仕分けが行われていった。だがその意見は、登壇者も含めて見事にまちまちで、現状では作業フローに正解はなく、ゲームにサウンドを実装する担当者次第となっていることが浮き彫りとなった。

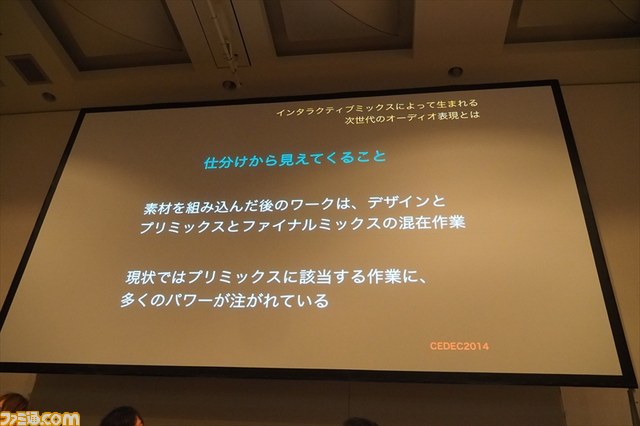

そのことは瀧本氏も承知のうえで、事前にカプコン社内で行ったディスカッションでも「多くのワークがあるなかで、デザイン、プリミックス、ファイナルミックスが混在している」と説明。中でも現状では、プリミックスに多くのパワーが注がれているとした。

※補足:プリミックスとはゲームのシーンに合わせたミキシング、ファイナルミックスとは、BGMなどすべての音が乗った状態でのミキシングを意味する。

続いて瀧本氏からパネラーに、最終形であるファイナルミックスへの道のりで意識することは? という質問が投げかけられた。これに対して矢島氏は「音質どうこうではなく、ゲームを購入したユーザーがどれだけのめり込める(音の効果を生み出す)かを考えている」と解答。渡辺氏も同様に「(音で)飽きさせないよにするというのはテーマ。そのために自分で音を実装する際には、主観と客観両方の視点で行うことを意識している」と続く。すると瀧本氏は「最近のゲームはインタラクティブ度合いが強いので、開発の早い段階でのディスカッションと、オーディオバス組み(音のグルーピング)を重点的に行うことで、サウンドデザイナーがゲームの音をコントロールしやすくなる」とまとめた。

ゲームオーディオの将来は未来予測とビッグデータ

話題は転じて、ゲームオーディオの将来についての展望が語られていった。矢島氏は「ナイショっすね(笑)」と手の内を明かすことを牽制しつつも、「具体的なビジョンはある。音でユーザーに“箸休め”のタイミングを意識させる、さらにはユーザーのテンションを高めて心理的にゲームから離れさせない」との構想があることを披露。また、「聴いた人によって印象どころか、曲そのものが違うといったミックスの実例は見てみたいね」と結んだ。

渡辺氏は「(プログラマーを介さずとも)サウンドデザイナーの権限で細かな部分までいじれるようになった」と前置きし、「そこから先の未来のハイエンドとしては、周波数帯域ごとにAIでミックスしてくれるといいな」、「プレイ中に起きるさまざまなことについて音でフォーカスさせる方向性は大事になってくるだろう」と、時間の決まったカットシーン以外でもインタラクティブなサウンド演出が重要となるであろうと語った。

牧野氏はコンポーザーの立場から「ゲームの音楽はループをするものだが、もうそうでなくてもいいのではないか。同じ曲が同じ場所で同じように流れるのは、ストーリーが進んでないのではと感じさせるかもしれない」と、海外のフォーラムでも取り交わされている最新の考えを披露。そして今後は、ゲームの状況にあわせて複数の楽曲フレーズを自動的にリンクして流していくといった技術が、必要となってくるだろうと語り、また、ユーザーのクセをビッグデータとして分析し、掛けるべきを選んでいく技術というのも実現できるのでは」とまとめた。

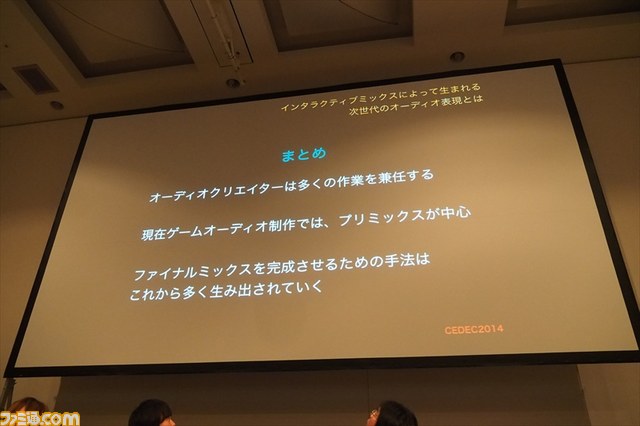

最後に瀧本氏は「オーディオクリエイターは多くの作業を兼任する」「現在のゲームオーディオはプリミックスが中心」「ファイナルミックスを生み出すための手法はこれから多数が生み出されていく」とまとめると、パネラーにセッションを終えてのひとことを依頼。本記事のまとめに代えて、コメントを掲載する。

矢島氏

「インタラクティブミックスは音だけでなく、グラフィックやデザイン、プログラムにもも影響する。音屋が音屋だけの観点で語っても、ゲーム全体からしたらしょうもない意見かもしれない。そのためには、ゲームに関わる人間が相互に知識を理解することが重要」

渡辺氏

「バンダイナムコスタジオのサウンド制作者として求められるのは“スペシャリストであれ”なのですが、(全体を見渡せる)ゼネラリストとなって、領域を超えた知識とやりとりを動いていかないと、仕込みすらできなくなる」

牧野氏

「サウンドだけどれだけがんばってもおもしろいゲームにはならない。企画やグラフィックなどいろんなセクションを巻き込んでいくことで、さらにいいものが完成するのではと感じた」