三国時代に隠された数字のマジック

“三国志演義”を原作とした、骨太のストーリーが魅力なシミュレーションMMORPG『三国志を抱く』。今回も“三国志研究”の第一人者である渡邉義浩氏(早稲田大学文学学術院教授)へのインタビューをお届け。人口や兵力といった“数字”から、“三国志”を読み解いていくぞ。

※『三国志を抱く』マニア必見の秘話満載――“三国志”の真実についてプロ中のプロに訊く!(その1)はこちら

※『三国志を抱く』マニア必見の秘話満載――“三国志”の真実についてプロ中のプロに訊く!(その2)はこちら

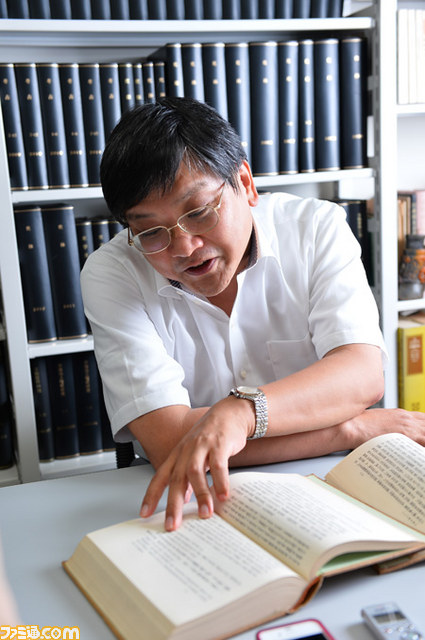

早稲田大学文学学術院教授、三国志学会事務局長。

専門分野は中国古代思想史で、“三国志”を始め、中国古代の漢~六朝時代の政治、思想などを研究している。

『三国志を抱く』公式Twitterで三国志講義を2013年3月より担当。

渡邉氏のWebサイト

http://ywata.gakkaisv.org/

三国志学会のWebサイト

http://sangokushi.gakkaisv.org/

人の数から読み解く“三国志”

――“三国志”のハイライトといえば、“赤壁の戦い”(※1)や“官渡の戦い”(※2)、“夷陵の戦い”(※3)など、数十万の軍勢どうしによる大会戦が思い浮かぶのですが、数十万の軍勢ってすごい規模ですよね? 実際はどのくらいの規模だったのでしょうか。

渡邉 基本的にはゼロを1個足していると考えてください(笑)。

※1 映画『レッドクリフ』などのモチーフともなった、208年に長江の赤壁で勃発した曹操軍対孫権・劉備連合軍との戦い。疫病と火攻めのダブルパンチを食らった曹操軍が大敗した。

※2 200年、曹操軍と袁紹軍のあいだで行われた戦い。この戦いに勝利し、その後に袁家を滅ぼしたことで、曹操は全国一の勢力へと躍り出る。

※3 221年、関羽を殺された復讐として、劉備が呉へと挑んだ戦い。劉備は陸遜の計略で大敗し、呉は魏から独立するきっかけを掴んだ。

――10倍ですか! とんでもないサバ読みですね。

渡邉 どの時代もそんなものなんですよ。ちなみに、当時の勢力が実際にどのくらいの兵力を動員できたかを示すものとして、人口の統計があります。呉が晋(※4)に降伏して滅亡したときの数字が残っていて、人口が230万人、兵力が23万人とあります。

※4 魏の司馬懿の孫の司馬炎が建てた王朝。実質的な創始者は司馬懿と、その子である司馬師、司馬昭(司馬炎の父)の兄弟。

――人口はちょうど、現在の日本の宮城県と同じくらいなんですね。

渡邉 兵力については23万というのが最大値で、だいたい人口の10分の1くらいの兵力を動員できたということになりますね。といっても、留守中の備えなどもあって、ひとつの戦いに全軍を率いていくわけにも行かないので、実際に動員できるのは、10万くらいだったのではないかと思われます。

――そのくらいが現実的な数字だと。

渡邉 そうですね。一方、蜀のほうも同様に滅亡時の記録が残っておりまして、こちらは人口94万人、兵力10万2千人ということになっています。さらに、この国は超軍事国家で、官吏がなんと4万人もいました。もともと、劉備軍団の職業軍人や文官として各地を転戦して蜀に入ったので、そういった非生産人口が異常に多いのです。100万弱の人口で、労働しない14万人もの人間を養わなければならないので、戦って相手の物資を奪わないとすぐに疲弊してしまうんです。諸葛亮が出師の表(※5)に「益州疲弊せり」と書いているのは、そういうわけです。

※5 諸葛亮が北伐にあたって蜀の2代皇帝劉禅に奉った上奏文。先君の劉備に対する忠義や、劉禅への諫言、自身の強い決意などが記された、心を揺るがす名文として有名

――なるほど。言いかたを変えると、蜀軍は戦うことで雇用(仕事)を創出しつつ、外貨(物資)を獲得していたというわけなんですね。

渡邉 戦いに際しては、最大兵力が約10万なので、動員可能な人数は6~7万というところだったと思います。

――ちなみに、魏はどのくらいなのでしょうか?

渡邉 魏は記録が残っていません。なぜ蜀や呉は残っているかというと、その2国は戦争で滅んでおり(※6)、遠征軍が本国に人口を調査して送っているからなんですね。一方で、魏は晋へ政権を禅譲しており、改めて調べる必要はなかったために残っていないのではないかと思われます。当時の資料から推測すると、三国が建国されたころの国力比は魏、呉、蜀で3:2:1くらいだったと思いますが、三国時代の終わりごろには曹操の政策が効果を発揮して魏がかなり国力を増幅させていたので、もう少し差は開いていたかもしれません。だいたい、魏には500万~700万くらい人口がいたのではないかと言われています。

※6 蜀は263年に、呉は280年にそれぞれ侵略を受けて降伏し、滅亡した。ちなみに、魏は蜀滅亡後の265年に晋に政権を禅譲して滅んでいる。

――少なく見積もって500万としても、5:2:1くらいにはなっていたということですね。最終的に魏を継承した晋が中国を統一したのも納得です。

渡邉 といっても、人口に関してはもっと潜在的な数字があったと言われています。じつは、三国時代の前の後漢の最盛期には約5000万人いたんですよ。

――え? 先ほどの三国の人口を足しても1000万人しかいませんよね?

渡邉 いくら黄巾の乱などの動乱が激しかったといっても、人口の約8割、4000万人もの人が死んでしまったとは考えられないので、動乱のドサクサに紛れて戸籍から逃れた人が相当多く出たのでしょうね。ですから、当時の各国は税金を徴収するためにも、兵力として動員するためにも、それらの人口を取り戻すことが重要なミッションとなっていました。それで、曹操が土地を用意して人々を呼び戻す“屯田制”を実施したり、呉では人を求めて日常的に国内の反政府勢力を討伐していたり、台湾や日本へ遠征しています。

――魏と呉の政策を比べると、最終的に呉が負けた理由がわかるような気がします(笑)。

渡邉 原著などを読むと、ほかにもいろいろなことが書いてあります。日本語訳も出ていますので、興味のある人はぜひ読んでみてください。

インタビューを終えて

なぜ“三国志”がこれほどまでに、さらに日本でも人々に愛されてきたのか。そして登場人物たちの真実や、物語としての設定の秘密など、今回のインタビューでは“三国志”マニアにとってもたいへん興味深いお話を伺うことができた。

とくに。日本における“三国志”人気の歴史や、武将たちの身長、三国の人口と兵力など、原著を研究しないと知ることが難しい話題には、驚かれた方も多いだろう。『三国志を抱く』では、シナリオ、演出で随所にかなりマニアックな設定を取り入れているので、こういった背景を知ったうえでゲームをプレイすると、各エピソードをより深く楽しむことができるはず。なかでも名将たちの過去を描いた外伝シナリオは、原典を知っていると思わずニヤリとしてしまうほどのデキなのだ。“三国志”と『三国志を抱く』、ふたつの研究、やり込みを重ねてみんなで日本に世界一の“三国志オタク”帝国を作ろう!

【『三国志を抱く』とは】

PCだけでなく、スマートフォンやタブレットなど、多様なプラットフォームで同一のゲームをプレイ可能なクロスプラットフォーム型シミュレーションMMORPG。ゲームはすべて連動し、いつでも、どこでも、好きなときに遊べるのが最大の特徴だ。三国志演義のストーリーを背景としており、約200名の武将たちを指揮して戦略的なバトルを楽しめる。