7割書けない話でしたが、書ける部分だけでお届けします

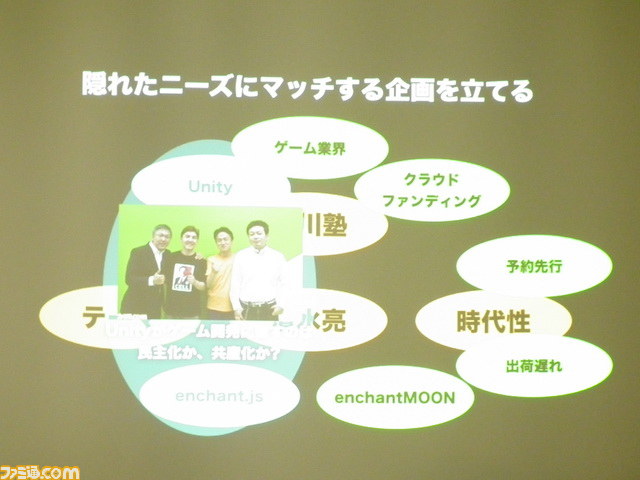

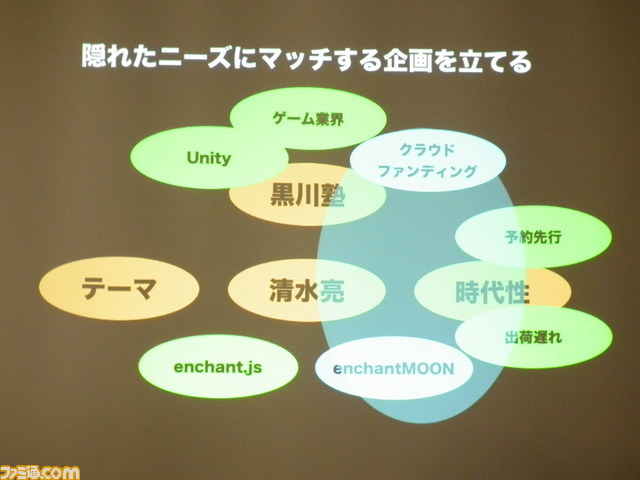

2013年7月26日、サイバーエージェント・ベンチャーズで、黒川文雄氏の主催するトークイベント“黒川塾”第11回目が行われた。ゲストとしてユビキタスエンターテインメント代表取締役社長兼CEOの清水亮氏が登場し、同氏の考える“人類プログラマー化計画”について明かした。

これは同イベントの第9回で清水氏が披露していた“プログラム”に関する考えをあらためてテーマにしたもの。同氏の日記でも解説されているが、いわく、プログラムとは本来“公に書かれたもの”というギリシャ語から来ているという。

現代ではノイマン型コンピューターを動かすためのコードを“プログラム”と呼んでいるが、その本来の意味では、ハンムラビ法典、聖書、十戒といった人々の思考やありようを規定するもの、「未来の自分及び自分以外のものを動かすための仕組み」(清水氏)もまたプログラムであり、人類史では「その時代の特権階級が民衆をコントロールするためのもの」としてプログラムが機能してきたと敷衍する。

ここで清水氏は、本来ただの紙切れである紙幣が価値のあるものとして機能していることを例に挙げる。紙幣の価値は希少価値がある金と交換可能であるということで担保されていたが(金本位制)、その終焉以降も、紙幣という“仕組み”がすでに機能しているがゆえに、紙幣に価値があるのは自明のものとして継続されている。これはまさに今も我々がプログラムの支配下にあることの証左である……というわけだ。

コンピューターがもたらしたもの

パーソナルコンピューターの登場は、そんな“プログラム”を一般の人間が使用可能にした。人はプログラムによってコンピューターを動かすことができ、プログラムを書くことでどのように支配するかルールを定めることができる。

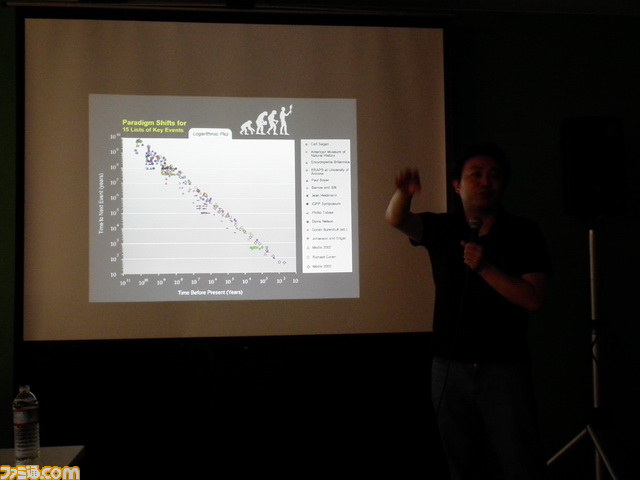

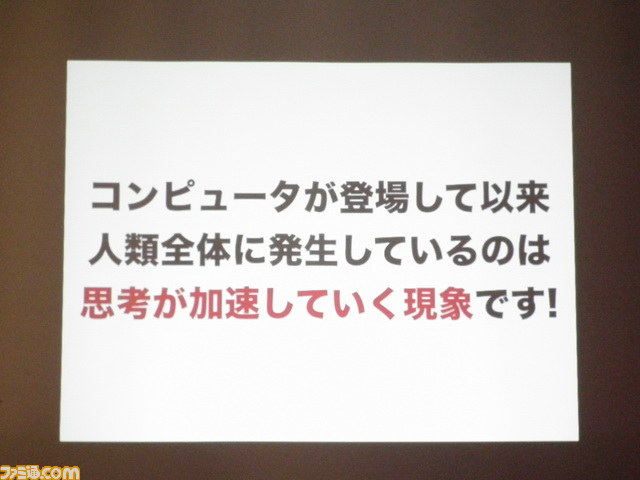

そして技術革新が指数関数的に進むとするレイ・カーツワイルの“収穫加速の法則”を紹介しつつ、この仮説がまさにコンピューターの出現によって裏付けられているとする。

例えば、映画「日本一のゴマすり男」で、植木等が演じる主人公・中等の仕事は“宛名書き”であった。今なら数秒で済む「メールアドレスの入力」(清水氏)にすぎないような仕事が約50年前には存在していたのだ。今や携帯電話(コンピューターの一種である)を使い、もっと複雑な仕事も可能なわけで、コンピューターにより人間の労働に圧倒的な効率化、そして時間短縮がなされていると指摘する。

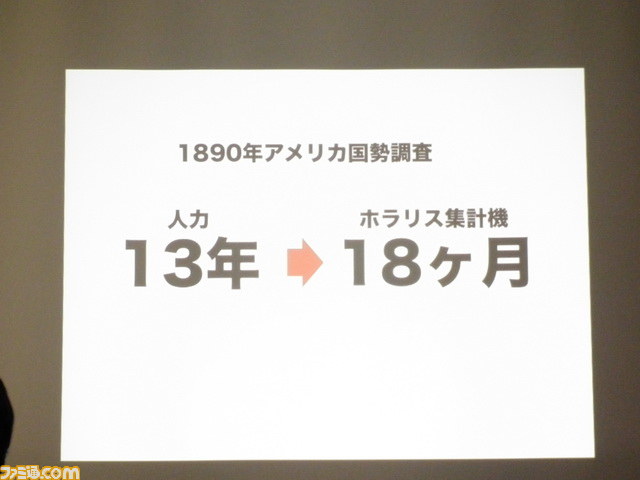

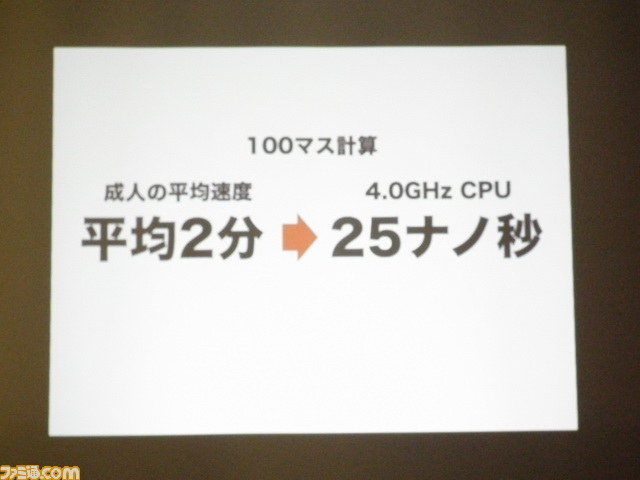

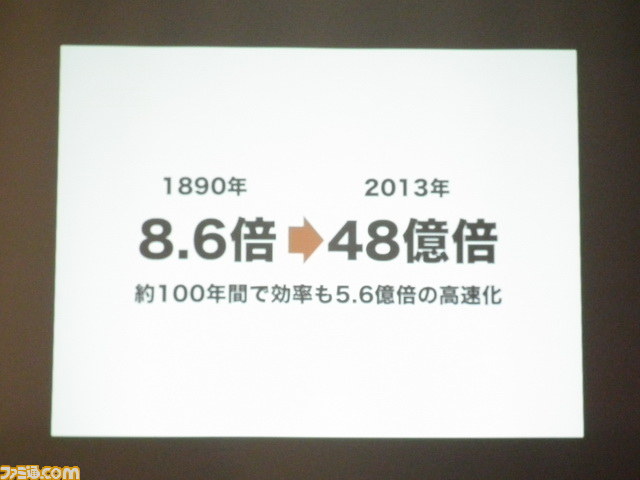

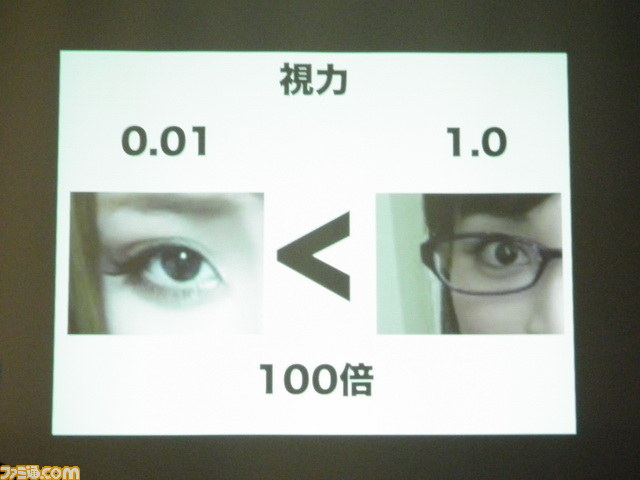

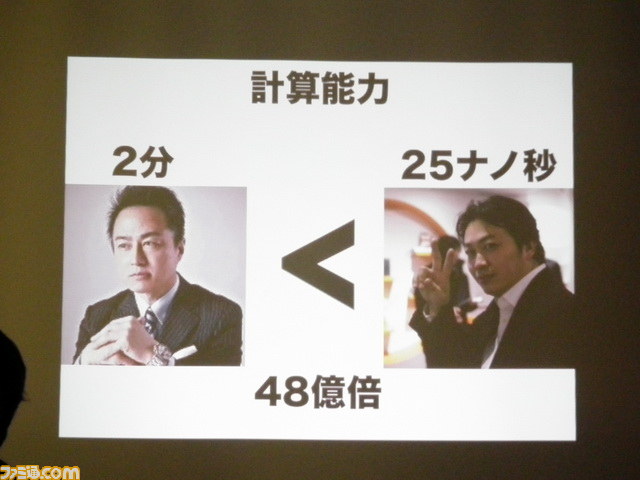

しかもその効率化も加速している。パンチカードによって国勢調査に役立ったホレリス計算機は、1890年当時、人間なら13年かかるところを18ヶ月で処理できるようにしたという。現代では成人が約2分かかる100ます計算が、25ナノ秒。これを単純に比較すれば、約100年間のあいだに対人間の効率化自体が5.6億倍の高速化というわけだ。

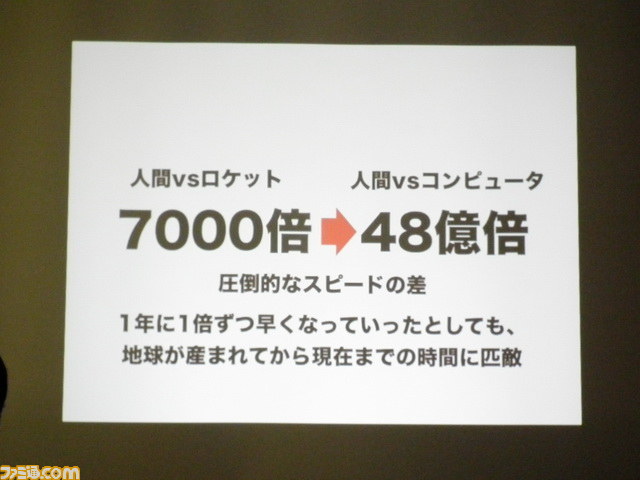

他の人間の能力の高速化、例えば移動速度(人間対ロケットが7000倍)と比べても、飛躍的な成長を遂げているのが、コンピューターによる効率化なのだ。

ちなみに、今でもメモを手書きするようなことがGoogleのような企業でも行われているわけで、清水氏は“手書き”という行為そのものには何か普遍的なものがあるのかもしれないと考えており、同社の手書きベースのタブレット製品“enchantMOON”にも、そうした手書きへの関心が反映されているようだ。

プログラムと格差

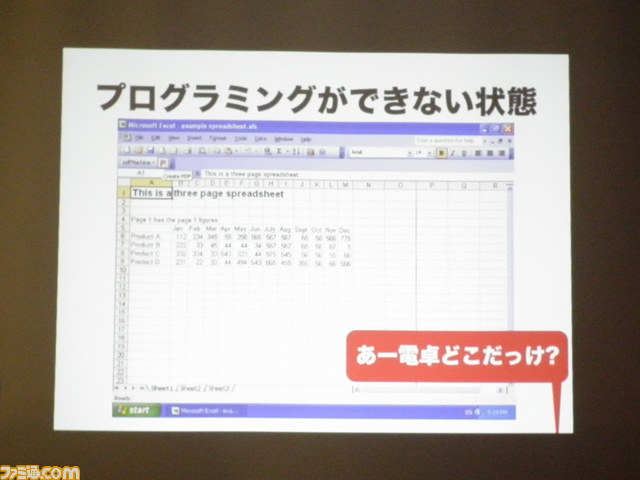

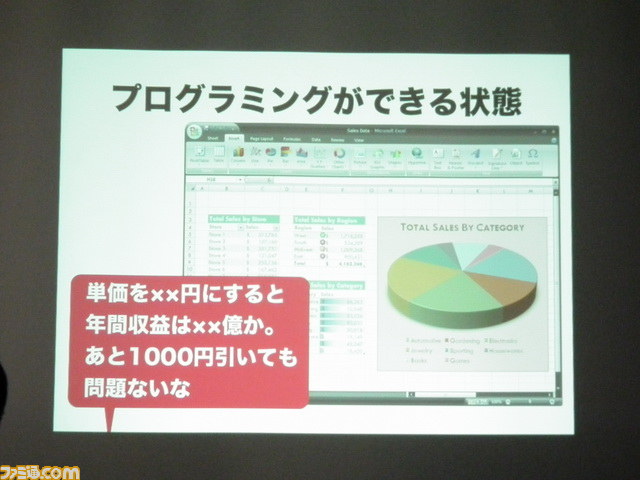

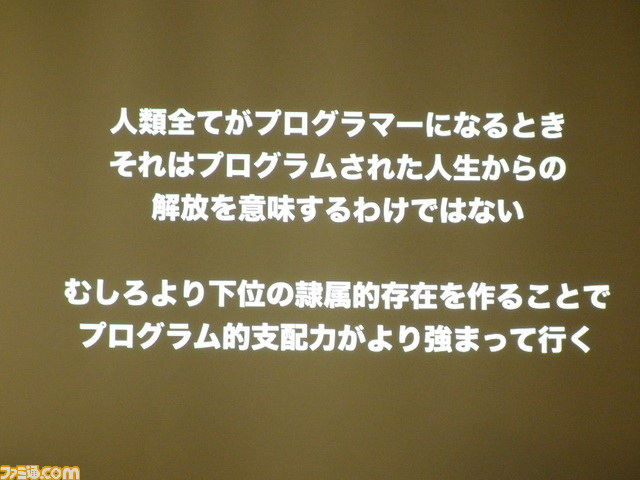

このコンピューターの力を真に使いこなすにはプログラミングが必要であり、情報処理能力が加速度的に上がり続け、ありとあらゆる場所にコンピューターが存在する社会において、これを従える能力の有無が格差になるのではないかと清水氏は問いかける。

そしてプログラマーになれば、初めて市井の人々が、(少なくともプログラムによってコンピューターを使役し)ただプログラムに隷属する側ではなくなる。

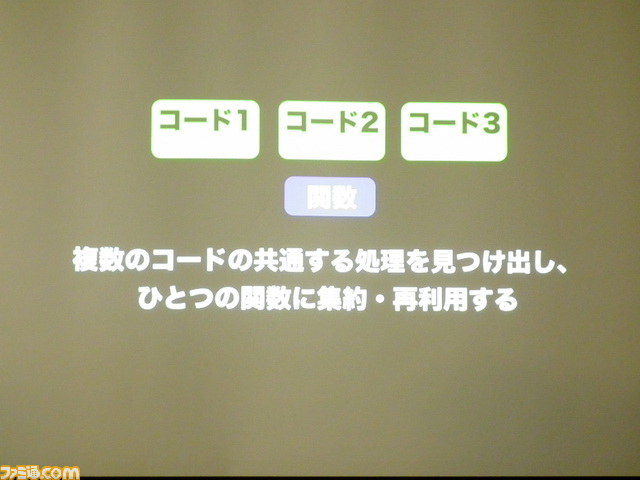

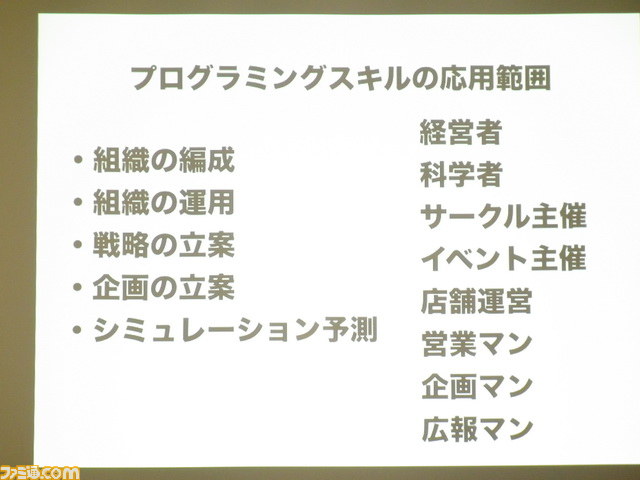

話は単にコンピュータープログラミングに留まらない。それを学ぶことによって身につくプログラマー的発想の有用性にも踏み込んで、仕組みを見抜く能力、問題解決能力はそのほかの事にも応用可能だというのだが、この点は記者も職業プログラマーではないなりに、ちょっとかじったプログラムの考え方を仕事に応用することはしばしばあり、非常に共感を持った。

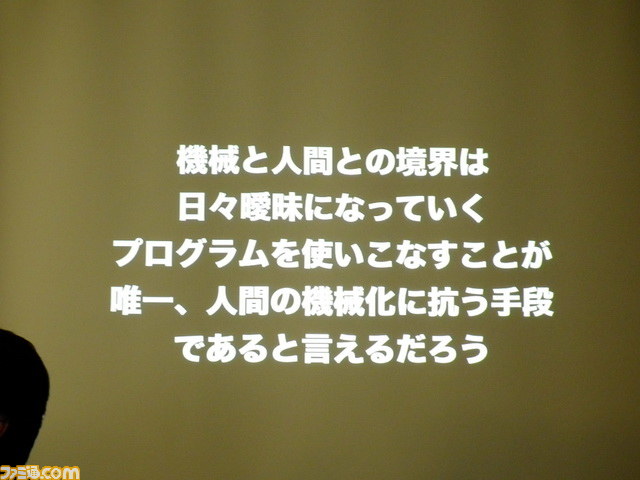

機械が我々の身体や社会を拡張する世界の到来を前に

ましてや、現在あるようなコンピューター社会のさらに先、カーツワイルの言う“技術的特異点”(シンギュラリティ)のような、AIなどが人間を超える知性を持ち得る世界、(ゲーム『デウスエクス』に出てくるような)身体の一部として機械とAIを取り込み人間の能力を拡張するような世界ではどうだろうか?

清水氏は具体的な“デメリット”までは挙げなかったが、安い視覚素子やARグラスと引き換えに広告を見せ続けられるような事も起こりえるだろう(事実、スマートフォンで小規模に起こっていることでもある)。

こうした、全身を覆い尽くすプログラムに支配される世界で、“人間の機械化”を避けて逆に周囲のコンピューターを使役して生きるには、プログラムを使いこなすことが唯一の手段なのではないか、というのが“人類プログラマー化計画”の真の目指すところなのだ。

……と、まじめそうにまとめてしまったが、現場では「参加料の元を取れるものにする」という清水氏のサービス精神から、あんな企業やこんな企業の人々のエピソードを交えつつ、しばしば爆笑が起こる内容だった。もちろんその部分は書けやしないのでご了承いただきたい。