次世代機版は「サッカー好きならハードごと買え」と言いかねないレベル

本日(米時間の6月11日)より開幕したE3で、エレクトロニック・アーツはスポーツゲームレーベル“EAスポーツ”で、Xbox One&プレイステーション4での次世代機版を“IGNITE Laboratory”というコーナーでまとめて出展している。

そこで『FIFA 14 ワールドクラスサッカー』のXbox Oneバージョンを実機プレイしたのだが、これが恐ろしいほどの出来だった。

なんというかまぁ、選手のモーションが非常に細かくて、これまであったような「世界トップクラスのプロ選手がこの局面でそんな蹴り方しないような……」といったシーンがあまりなく、プロ選手ならそうするだろう思った通りのモーションで、ビシッとプレイを決めてくれる。

このモーションが増えているということはとても大事で、これまではノーチャンスだったボールでもちゃんと活かしてくれたり、ドタバタしていたようなところもスッとプレイしてくれるようになっている。

そのほかにも、グラフィックがヌルヌルなのは当然のこと、スタジアムの観客なんかもちゃんとそれっぽく描写されているし、試合への没入感が格段に違う。記者はFIFAシリーズを追い続けてもう何年にもなるが、これまでも毎年の進化に驚かされて来た中で、ここまでのインパクトがあったのは初めてだ。

AIやモーションなどをメモリに積みまくって、次世代機のマシンパワーで大量に処理していくことで、(記者はFIFAは毎年進化していると思うが)「毎年同じ」と言われがちなスポーツゲームであっても、ここまで大きなジャンプアップができるものかと心底驚かされた。

今世代機版も前回の記事から大幅パワーアップ

数日前にプレイステーション3版でのプレイレポートを掲載し、ちょっとパスが通りにくいといった懸念点を挙げ、パラメーター調整での改善を予測&期待したが、そちらもE3出展バージョンを試遊してみたところ、前回のような不安を感じずにガンガンパスを通してプレイできた。

というわけで本誌も含め、各メディアのプレE3のプレビュー記事を読んで心配になった人は、安心して体験版のリリースを待っていてほしい。次世代機版ほどの格段の違いではないとはいえ、そちらはそちらでちゃんと去年より進化したバージョンが楽しめるのは保証できる。今世代機のバージョンでもモーションなどは増えているので、「こういうゴールを決めたかったんだよ!」という感覚は味わえるはずだ(ちなみにその違いについてはインタビュー参照のこと)。

IGNITEのパワーはサッカーだけじゃなくて……EAスポーツならではのエンジン戦略

“IGNITE Laboratory”にはバスケットボールゲーム『NBA LIVE 14』やアメフトゲーム『Madden NFL 25』なども次世代機の実機を使ったデモが公開されており、スポーツゲーム用共通エンジンとしての底力を見ることができた。

例えば『NBA LIVE 14』ではシュート練習をするステージがプレイできたのだが、右スティックを使ったドリブルムーブが実にレスポンスが良く、本当に自分がドリブルしているかのような感覚でクロスオーバーなどが繰り出せる。

そして『Madden NFL 25』では、相手のタックルをいなしながら駆け抜けたり、飛び越えて交わしたりといったデモを見せていて、これは『FIFA 14』の接触プレイの処理をさらにアメフト向きに進めたものであるのがよくわかる。

またそれだけではなく、グラフィックもちょっと笑ってしまうレベルに進化しており、スローモーションでリプレイを再生してズームをかけると、ヘルメットのラメの入り具合や、選手の上腕についた泥や皮膚のボツボツ、そしてユニフォームの編み目の感じまで克明に描写されていた。

身体アニメーションの処理やグラフィックなど、スポーツジャンルが異なっても共通している部分を共有エンジンとして持ち、それを最適化して使用することで、個々のスポーツに特化した部分に注力できるというのは、複数ジャンルの人気スポーツゲームを持つエレクトロニック・アーツならではのエンジン戦略であると実感させられた。

というわけで東京から引き続きロサンゼルスでもインタビュー

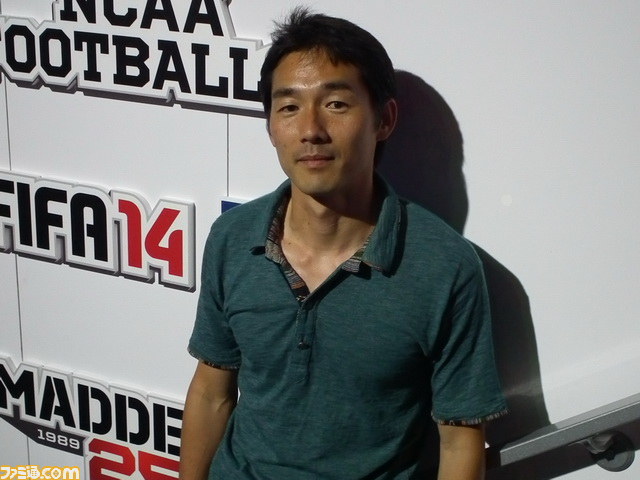

次世代機ならではの進化が見られた今回、新たな疑問をぶつけるしかない! というわけでシリーズエグゼクティブプロデューサーの牧田和也氏にE3会場でふたたびインタビューを行った。

――今回調整も進んで、しかも次世代機のバージョンでプレイしたわけですけども、「まだこれだけ進化するのか!」と驚きました。

牧田 楽しんで頂けたようで良かったです。

――次世代機版と今世代機版での違いは具体的にどういった部分になるのでしょうか。

牧田 次世代機のCPUのパフォーマンスとメモリー、このふたつが大きいですね。この部分のおかげで、(要素などを)足したり、計算が早くできることによって可能になる部分に力を入れることができます。

もちろん現行版のプラットフォームも遊んでいる方が多いですし、そちらでの進化も重視していて、前回お話したステップをちゃんと計算する動きですとか、選手の体の使い方、シュートやゴールの気持ち良さなどは同じようにやっているんです。

ただ(身体)アニメーションの数とか、ボールと選手をいかに離して考えることができるかとか、そういった辺りは計算能力とかメモリーが必要なので、新しいプラットフォームでできることが増えて、差が出ているかなといった感じですね。

――例えばステップをひとつひとつ計算するといったことはプレイステーション3版やXbox 360版でもやっているわけですよね。その上でモーションの細かさとか、レスポンスの早さとか、積んでいるモーションの数が違うということでしょうか。

牧田 レスポンスなどはチューニングの部分がほとんどなのでそう変わらないのですが、分岐するアニメーションの繋ぎ方とか数、どういう状況で繋ぐかとか、体のバランスを崩しながらも繋ぐとかいった部分は新しいプラットフォームでしかできない部分です。

――スタジアムの観客もかなり違う気がしました。

牧田 (開発チームでは)スタジアムの全体の雰囲気を“プレゼンテーション”と呼んでいるのですが、観客やサイドラインのカメラマンやボールボーイ、ウォームアップしている選手、監督……そういったものもスタジアムの雰囲気の一部ですよね。サッカーの雰囲気をもっと伝えたいと思って、重視した部分です。

まだ今回はあまり詳しくはお話していないのですが、今後どうやってきたのかお話していきたいと思っています。

――『FIFA』はピッチ上のことがどんどん進化していくのに対して、観客は「あぁこの人とこの人は同じモーションだ」ってわかっちゃったりしていた部分だと思うんです。

牧田 そうですね。毎回やりたいことが一杯あるので順序立ててやらなければいけないのですが、どうしても観客とかは最後の方になってしまうんですよ。それよりも触った時にどう感じるかとか、どう面白いかといった部分を重視してきたので、手が届いていなかった部分でもあります。今回新しいプラットフォームになって、その辺りがやりやすくなりましたね。

――マシンパワーのリソース(処理能力)を観客にも避けますしね。

牧田 そこが大きいんですよ。それに最適化に時間がかからないといったこともあって、そういった意味でも、その分ほかの所に時間を割けます。

AIの判断速度なども、計算が早くないといろんな状況を読めないですよね。人間の判断のスピードはすごく早いですし。経験を元にした判断などもしますけど、これまではその蓄積ができなかった。次世代機ではその辺ができてくるので、選手が「こういうミスをしたから次はこういうミスをなくそう」と考えたような動き方なども可能になってくると思います。

――触ってて「プロの選手だったらこうするだろうな」と思う動きが出てくるのに一番驚きました。これまでだったら、間違ってはいないけどちょっと違和感を感じる動きがあって「このシチュエーションでこれは選ばないでしょ」というプレイもあったと思うのですが、テレビ中継を見ているかのような動きがちゃんと出てくる。

牧田 そこは判断基準も違うのですが、アニメーションの数が増えることで、「このポジション(ここではサッカーのポジションではなく、ボールとの位置関係や身体の状態のこと)に来た時にはこういうアニメーションを出したい」という必要性に的確に対応できるようになりました。今まではできるだけ近いアニメーションを出すしかなかったのですが、今回はそのアニメーションを持っているので、それを出すことができるんですね。そういった意味で、状況に応じた正しい動きが出てくると思います。

――空中戦もモーションの増加のおかげでできることが増えて、幅広い攻めができそうな気がします。

牧田 そうですね。プロのサッカー選手のできる動きは無数にあるじゃないですか。それを我々はゲームで出して行かなければならないのですが、その制限がなくなってくると、現実に近いサッカーが出来るようになると思います。もちろんゲームなので触った時に面白いかが重要なんですけども、そちらをちゃんとやりつつ、これまで手が届かなかった穴を埋めていければいいですね。

――AIの部分も変わってきますか?

牧田 ポジショニングですとか、一番大きいのは“先を見てプレイできるかどうか”という所になってくると思います。判断のできる細かさが全然違いますから。前回までの「FIFA」も“2ステップ先の動きを読めるように”という目標で開発をしたんです。でもあれはまだまだ狭い部分で、本当はフィールドプレイヤー全部を計算してやっていかなければいけないんですけど、それが今回は瞬時に把握できるようになっているので、もっと賢いサッカーができるんじゃないかと思います。

――今後チームの個性がもっと出てくるんじゃないかなと思いました。

牧田 そうですね、出しやすいとは考えています。細かい選択ができるようになりますので。

――IGNITEエンジンについて、他のゲームも遊んでみて、基礎部分の共有化がすごい力になるんだなと感じました。

牧田 家に例えると、その基礎がちゃんとしていれば、そこにいい家を建てられるんですよね。次世代機になった時に、作らなければいけない基礎の大きさがどんどん広がっているので、これまでよりもしっかりとした基礎を作らなければいけないのですが、それぞれのチームでそれを作ろうとすると、とても無理があって、それだけで発売日が来てしまうかもしれない。それならばみんなで使える基礎を作ってそれを共有化しようという発想で作り始めていたという感じですね。

――あれの開発はどこでやっているんですか?

牧田 フロリダにEAスポーツのスタジオがありまして、そこで「MADDEN」と「タイガーウッズ」を作っています。私のいるカナダでは「FIFA」と「UFC」。このふたつのスタジオでやっているという感じで考えて頂ければと思います。

――お互いにフィードバックなどを出して。

牧田 そうですね。ロコモーション(身体の力の伝わり方)なども、「MADDEN」を見て頂ければわかると思うんですけど、あれは「FIFA」でもともとやっていたものを共有していて、今度は「NBA」でも使っています。実は「バトルフィールド」でも使っているんですが、そういった具合にいろいろ共有しています。

――その分、それぞれのスポーツに特化した部分を作れると。

牧田 そこがすごい大きなメリットになると思っています。「FIFA」だったらAIとかプレゼンテーション、「MADDEN」だったら選手と選手のぶつかり合いが多いのでそういった部分を細かく作るとか。もちろん「FIFA」も衝突はあるのですが、アメフトほどではないので。そんな感じに特化した部分に時間をかけられるので、そこでまた差が出てくると思います。

――では最後に日本のファンに、次世代機でどんなものが期待できるかあらためて。

牧田 今までのサッカーゲームとはまた違った味というか、一歩先に進んだ違う楽しみ方ができるゲームになると思っています。なのでシリーズをやったことがなくて、例えばアクションゲームが好きな方でも、触ってみてもらって、「サッカーゲームってここまで来たんだ!」と驚いていただけたらいいなと思いますね。