古きものから新しい知識を得る

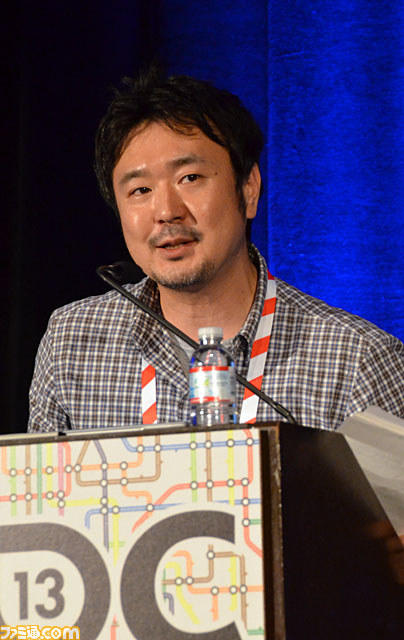

世界中のゲーム開発者が集い、最新技術やゲーム制作の過程などを解説、紹介する国際会議“GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス) 2013”が、現地時間の2013年3月25日~3月29日の期間、アメリカ・サンフランシスコのモスコーニセンターで開催された。この記事では、スパイク・チュンソフトの打越鋼太郎氏による講演をリポートする。

打越氏は、『極限脱出 9時間9人9の扉』や『極限脱出ADV 善人シボウデス』などのシナリオを手掛けた、ディレクター/シナリオライター。本講演では、『極限脱出ADV 善人シボウデス』の着想に関する秘話が語られたが、“そもそもビジュアルノベルとは?”という部分に多くの時間をかけ、丁寧に説明していった。

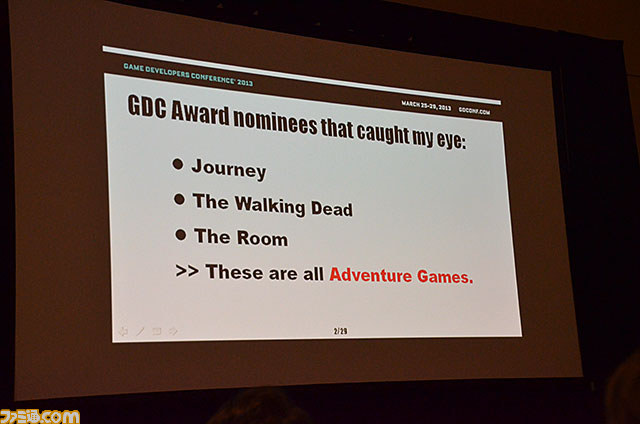

まずは、今年の“Game Developers Choice Awards 2013”にノミネートされた作品の中で、打越氏が注目していた3作品が紹介される。

・『Journey』(邦題は『風ノ旅ビト』

・『The Walking Dead』

・『The Room』

いずれも、“アドベンチャー”という要素を持ったゲームだ。打越氏が手掛けた『極限脱出ADV 善人シボウデス』も、“ビジュアルノベル”と呼ばれるアドベンチャーゲームで、打越氏は「アドベンチャーゲームには勢いがある」と語る。

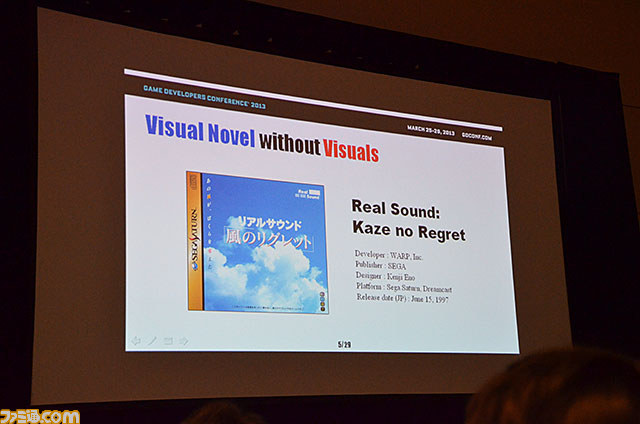

この“ビジュアルノベル”という響きに聞き慣れない人もいるだろう。物語が絵や音、そして活字とともに表示されるビデオゲーム、と表現されることもあるが、音がなくても、活字が表示されなくてもビジュアルノベルに区分される作品もあり、明確な定義はない。打越氏の言葉を借りれば、ビジュアルノベルとは「物語の比重が高いビデオゲーム」であり、そのゲームの本質は“選択制を持ったもの”となる。

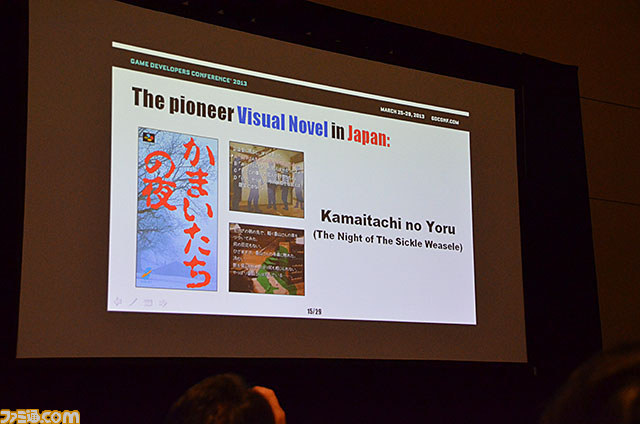

この、物語性と選択制を兼ね備えたビデオゲームのパイオニア的存在が、1994年にスーパーファミコン用ソフトとして発売された、『かまいたちの夜』だ。いまから19年も前の作品だが、それには変わった特徴があるという。

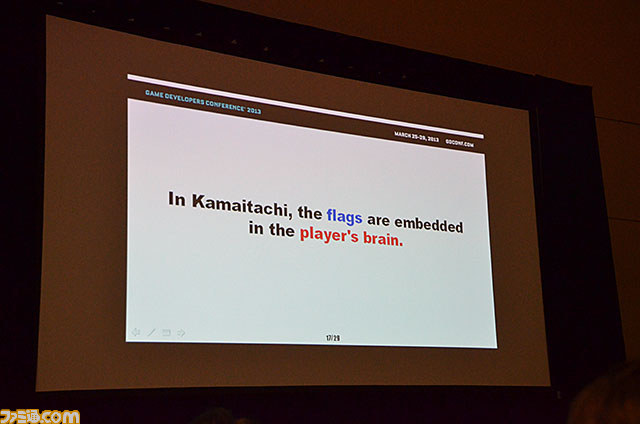

その特徴というのは、フラグをほとんど使っていない点だという。フラグとは、イベントを分岐させるために必要となる条件のことで、アドベンチャーゲームのほとんどは、このフラグの連続で作られている。そのフラグをなぜ『かまいたちの夜』は持たないのか? それは、フラグを“脳内”に埋め込んだというのである。

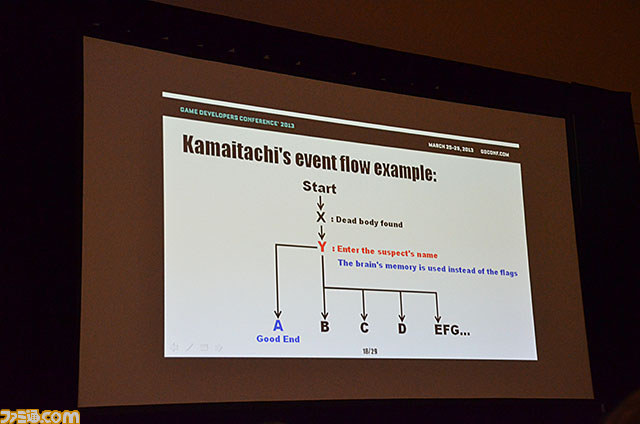

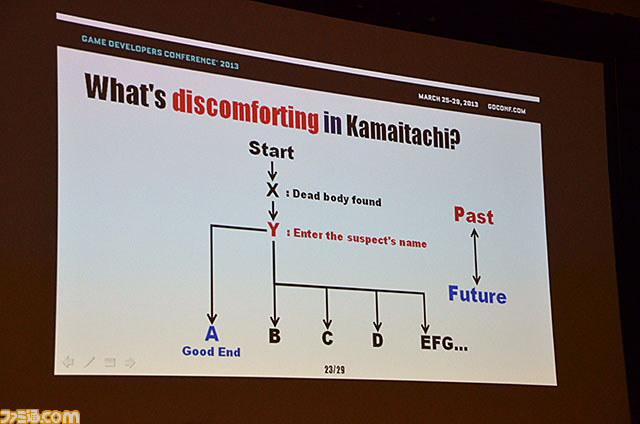

概略図にあるY地点はフラグにはなっておらず、ゲーム内での条件は影響しない。つまり、極端なことを言えば、プレイする前にクリアーした友だちから犯人の名前を聞いておき、Yの地点で入力すれば、BエンドやCエンドを見ずとも、グッドエンドに行けるということになる。これは、通常のアドベンチャーゲームではまずあり得ないことなのだ。ゲーム内で犯人を特定するための確たる証拠(フラグ)を手に入れ、すべてのフラグがそろったとき、グッドエンドに行けるというのが一般的。しかし、『かまいたちの夜』では、こうした確たる証拠を、プレイヤーの脳内に“書き込んだ”わけだ。脳内にフラグがすべてそろったとき、Yの地点で犯人を言い当てることができる。それが『かまいたちの夜』の作りなのだ。

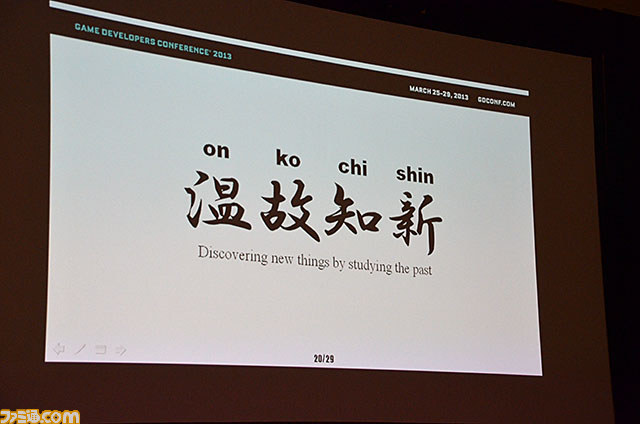

じつは、初期のアドベンチャーゲームはみんなこうした作りだったという。当時のゲーム機(PC)は記憶容量に乏しく、発見したパスワードを紙に書き記したり、マップを描き起こしたりする必要があった。つまり、ゲームプレイに必要な記憶領域は人間の脳だったのだ。しかし、ゲーム機が進化するにつれ、そうした作業はゲーム機自身がやってくれるようになり、いつしかアドベンチャーゲームはコンピューターがフラグを管理するゲームになっていった。こうした背景もあり、『かまいたちの夜』は異質で新しいものに感じられたというのだ。これは、まさに温故知新。古きものから新しいことを発見する、ということの典型であると打越氏は語る。

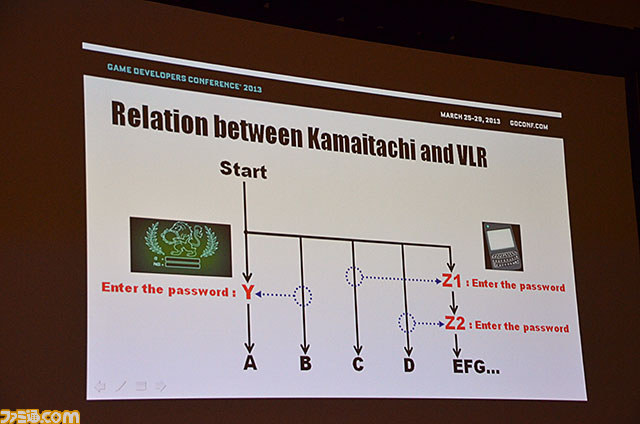

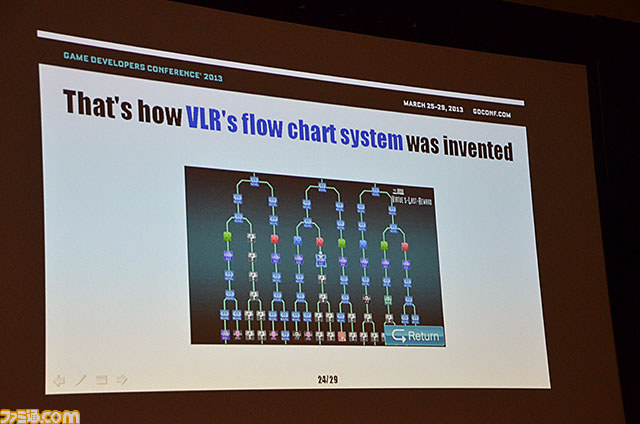

打越氏が手掛けた『極限脱出ADV 善人シボウデス』でも、この『かまいたちの夜』から学んだ“脳内フラグ”が活かされているという。ゲーム内での条件は影響せず、あくまでプレイヤーの記憶(経験)で展開が変わる、という仕掛けだ。

打越氏の作話術の基本は“違和感”

講演は、打越氏の作話術の話題へと移る。打越氏が物語を作るうえで、ベースとなっているのは“違和感”だという。ここで、もう一度『かまいたちの夜』の概略図が映し出され、その違和感の例について説明が行われた。

Y地点で犯人を言い当てるには、BやCやDの結末を知る必要がある。しかし、それらの結末は、Yの時点では未来のことであり、ゲーム内の主人公は本当は知り得ない情報ということになる。ゲームの中の自分(主人公)は知らない情報を、現実の自分は持っている。これが違和感というわけだ。こうした違和感は、ゲーム内の主人公に、プレイヤーと同じ能力を持たせることで解決できると打越氏は語る。つまり、過去や未来といった異なる歴史を自由自在に移動できる存在にしてしまえばいい、ということになる。

違和感の例はほかにもたくさんある。アクションゲームで、現在装備していないたくさんの武器や防具はどこにあるのか? といったことや、ステージ内になぜかアイテムが落ちていたりする。しかし、それはゲームのお約束として、受け入れられている。なぜなら、そのほうがおもしろいからだ。打越氏は、ゲームに過度なリアリティーは求めるべきではなく、必要なのはゲーム的なリアリティーだと語る。

この講演の締めくくりとして、再度、打越氏が注目したGDCアワードのノミネート3作品について触れられた。これらは、“アドベンチャー”の要素だけでなく、配信形式であるという共通項も持っていると打越氏は指摘。とくにアドベンチャーゲームはスマートフォンと親和性が高く、今後の発展が大いに期待できると語っていた。

近年、アドベンチャーゲームはめっきり減った。静止画の連続で表現されてきた物語は3Dのカットシーンで描かれるようになり、冒険や謎解きの手法はコマンド選択から3Dアクションへと変遷していったことも影響している。しかしながら、物語を楽しむ、プレイヤーが選択する、ということに特化したゲーム性は、ビジュアルノベルならではのものだ。今後は、デジタル配信やスマートフォンが、ビジュアルノベルのキーワードになっていくのだろう。