※本記事は、2023年3月4日にアップした記事を再編集したものです。

電池1本で長時間遊べたのが魅力

1999年(平成11年)3月4日は、ワンダースワンが発売された日。今年で発売から25周年の節目を迎えた。

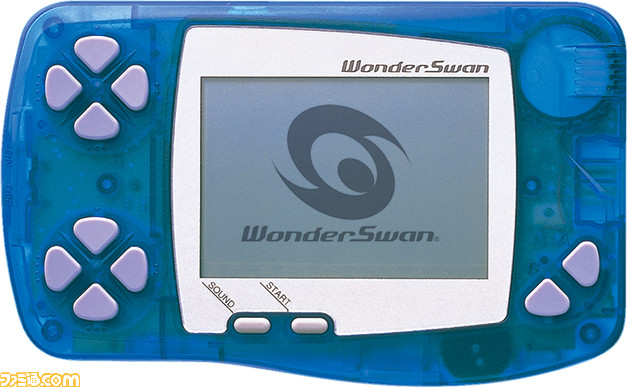

ワンダースワンは、バンダイ(当時)から発売された携帯型ゲーム機。ゲームボーイカラーや、ほぼ同時期の1999年3月19日発売となるネオジオポケットカラーといった携帯型ゲーム機のカラー対応が進むさなかに、あえてモノクロ液晶で発売したのが非常に印象深いハードだ。

“携帯ゲームの父”などと呼ばれ、ゲーム&ウォッチやゲームボーイなどの開発に携わった元任天堂の横井軍平氏が本機の開発に関わっていたというのも有名な話。

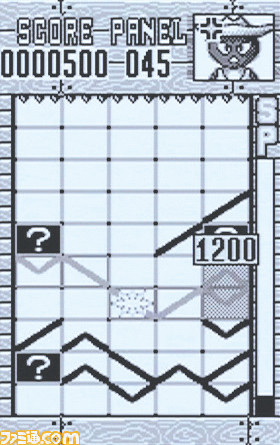

近年では映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の作中で、アスカがワンダースワンらしきハードで『GUNPEY(グンペイ)』に似たようなゲームで遊んでいることが一部で話題になっていた。映画を観たゲームファンであればすぐにピンときただろう。2009年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』でもワンダースワン風なハードを持っていたのが確認されている。

本機のセールスポイントは“小型で軽量、しかも安価”ということ。筆者の記憶ではサイズ感はゲームボーイポケットよりわずかに小さく、重量も少し軽かったように思う。価格は4800円だった。

何よりありがたかったのは電池の持ち時間だろう。本機はなんと単3アルカリ乾電池たった1本で約30時間も使用可能。ほかの携帯型ゲーム機は電池が複数本必要だったし、連続使用時間も長くはない。それがふつうだったため、ワンダースワンの省エネルギーっぷりにはかなり驚かされたんじゃないかな。当時は充電池の性能があまりよくなかったこともあって乾電池を使うのがごく当たり前で、掛かる費用も馬鹿にならなかったから大いに助けられたはず。

本体を横持ちだけでなく、縦持ちにできるところもユニークなポイント。スマートフォンのように自由に持ちかたを変えられるわけではないが、ゲームタイトルに合わせて縦長の画面も横長の画面も対応できるのは、ワンダースワンならではの機能だった。

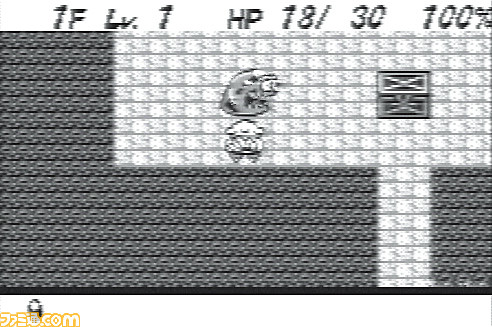

縦画面のゲームは画面に迫力があり、縦書きのノベルゲームなども読みやすくてよかった。ビルをひたすら登っていく『クレイジークライマー』なんかは画面いっぱいにビルが映し出されていたので本家本元の作品よりも見やすくなっていたんじゃないだろうか。

また、本体にユーザーの名前や生年月日などをはじめとするプロフィールを登録ができたのも当時としてはなかなか洒落ていた気がする。

ローンチタイトルは前述のパズルゲーム『GUNPEY』のほか、『電車でGO!』、『チョコボの不思議なダンジョン for ワンダースワン』、『新日本プロレスリング闘魂烈伝』の4タイトル。なかでも『GUNPEY』はワンダースワンを代表するタイトルとして知られ、非常に人気が高い。当時の週刊ファミ通編集部でも夢中になってプレイする人が続出していたのをいまでも覚えている。

当初はモノクロ液晶で発売したものの、時代の流れかカラー対応は案外早く、2000年12月9日にはワンダースワンカラーが発売。『ファイナルファンタジー』が同梱された限定ホワイトカラーなども発売されてかなり話題になっていた。

2002年7月12日にはTFT液晶を採用したスワンクリスタルが発売された。価格は7800円と少々上がってしまったが、画質と視認性が大幅に向上されていた。