2023年8月23日~25日の期間に開催された、日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC 2023”。(2023年度のリポート記事一覧はこちら)

本記事では、25日に開催された、コーエーテクモゲームスによる基調講演“シブサワ・コウのゲーム開発”のリポートをお届けしよう。

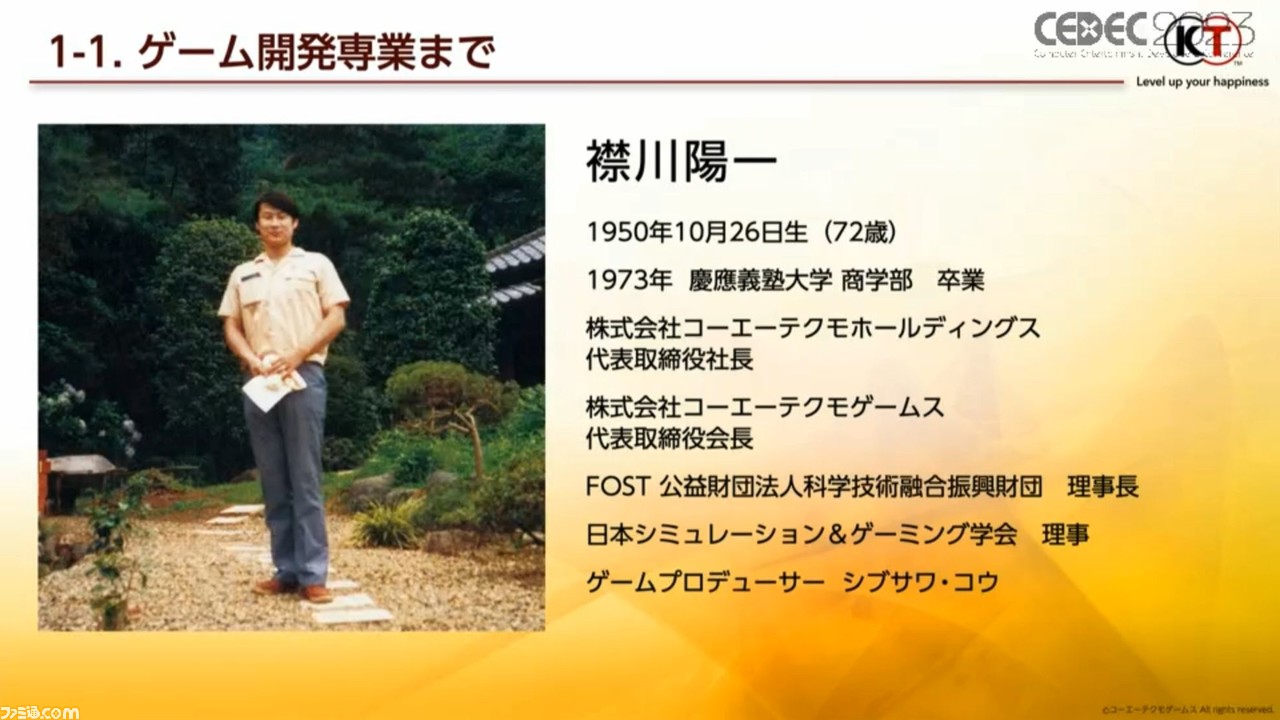

本セッションは、コーエーテクモホールディングスの代表取締役社長であり、コーエーテクモゲームス代表取締役会長でもあるシブサワ・コウ氏(本名・襟川陽一氏。以下、文中では襟川氏と呼称)が、直々にゲーム開発について語るといった内容。

シブサワ・コウと光栄の成り立ち

これまで40年以上にわたりゲームを作り続けてきた襟川氏。

しかし、キャリアの始まりはゲーム関係ではなかった。大学卒業後、商社に入社しゲーム開発とはまったく関係のない営業職を4年ほど続けたという。襟川氏の父は染料販売会社を経営をしており、当時の輸入製品に押され経営が苦しくなったので、その手伝いをするために退社。実家に戻り家業の手伝いを1年続けるも、会社は倒産してしまったのだとか。

会社整理を終えたのち、若かりし襟川氏は「自分だったらこうしたのに。自分だったらできるはずだ」と、決意。お金を工面し、1978年に染料販売会社である株式会社・光栄、のちのコーエーにつながる会社を立ち上げた。

「無謀な賭けでした。いまだったら絶対やりません」と振り返る襟川氏。

しかし、若さゆえの無謀なチャレンジがいまのコーエーテクモゲームスにつながっていると語る。そのことからも、「若いころは無謀なチャレンジはしたほうがいい、失敗は成功に何らかの形でつながる」と襟川氏は述懐した。

話は過去に戻り、「自分ならもっとうまく経営できる」と思って始めた会社経営だったが、会社はずっと赤字だったという。どうにか黒字にするべく、本を買いあさって経営者としての勉強を続けていたそうだ。何度も本屋に足を運ぶ中、あるとき襟川氏は電波新聞社がかつて刊行していたパソコン関連雑誌『マイコンBASICマガジン』に目が止まる。

何気なく開いてみたところ、“パソコン時代到来!”と書かれた見出しとともに、これからの生活にパソコンが欠かせなくなるという特集を読んだそうだ。

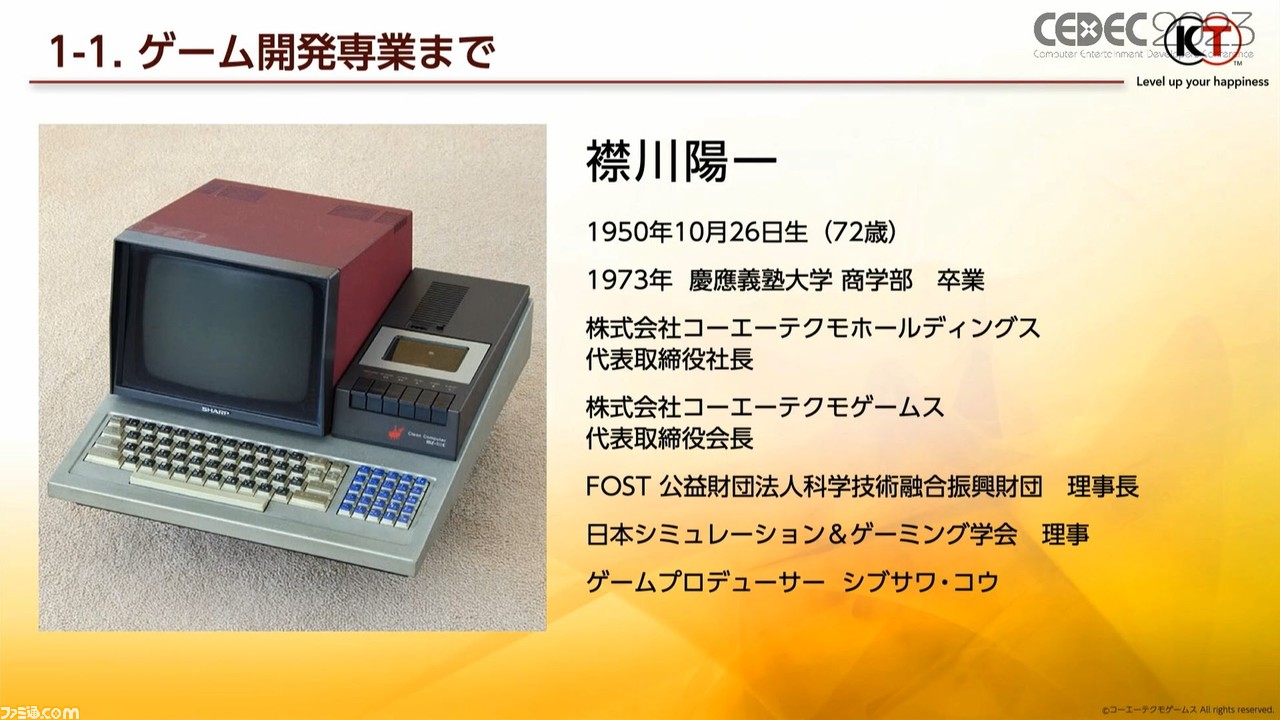

パソコンが魔法の箱のように思えたという襟川氏は、どんどん興味が湧いていくが、赤字続きの光栄はお金が無いので購入できない。しかも当時の大卒初任給が約8万円のところ、当時のパソコンは20~30万円と超高額なものだった。

欲しいのに買えないことを襟川氏は、妻であり、現コーエーテクモホールディングス代表取締役会長の襟川恵子氏につねづね嘆いていたのだとか。そんな状況で迎えた襟川氏の誕生日、恵子氏がシャープより当時発売されていたパソコン“MZ-80C”をへそくりで買ってくれたそうだ。

そのとき歴史が動いた……と思わず言いたくなるようなエピソードだ。

それからは来る日も来る日もパソコンをいじっていたという襟川氏。イチから学び始めたプログラミングもしっくり来たそうで、財務管理や在庫管理などのソフトを自分でプログラミングし、会社経営に活かしていたという。と言いつつも、襟川氏がいちばん楽しかったのは仕事終わりにゲームを作って遊ぶことだった。

当時のパソコン雑誌にはプログラムのソースコードが掲載されており、それを自分で打ち込んで遊ぶことができた。それを利用してゲームを遊んでいたので、遊びながらもゲームの作りかたへの理解も深まっていったのだとか。

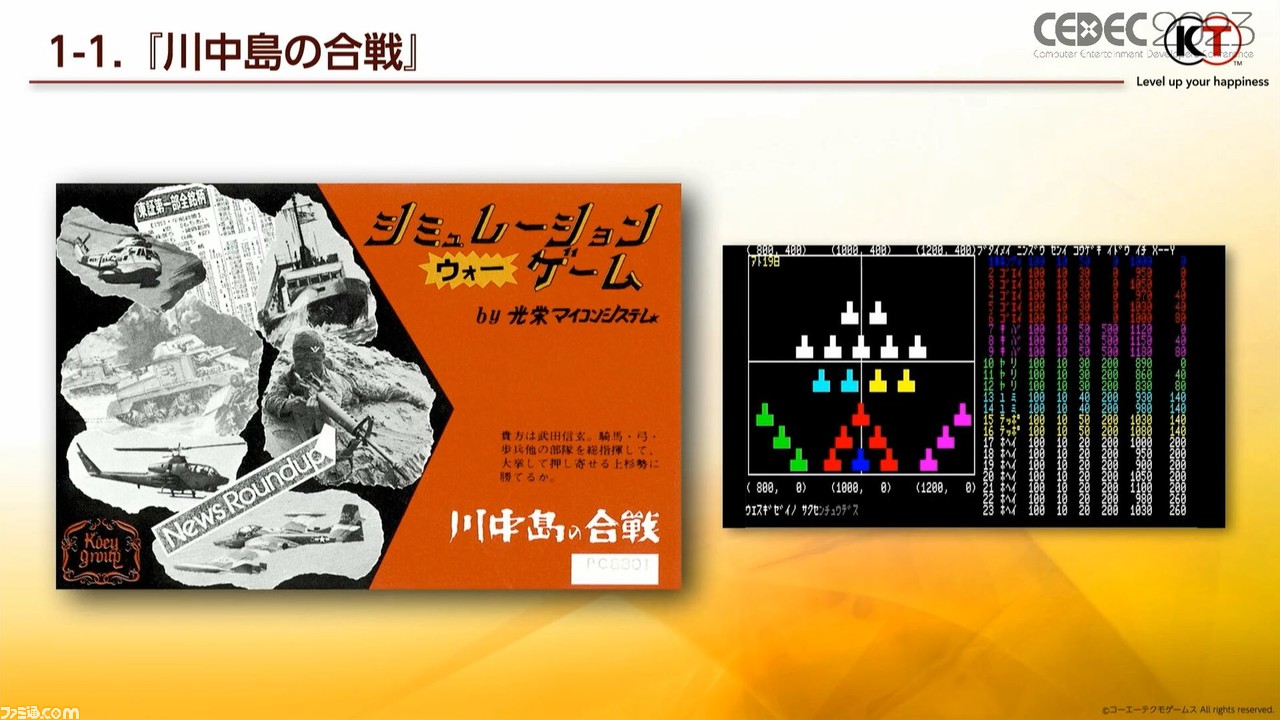

当時は『スーペスインベーダー』ブームで、アクション性の高いゲームが主流の時代。襟川氏はどちらかというと、そういったものより将棋や囲碁のような、頭を使うゲームが好きだった。しかし当時はそういった趣向のゲームがほとんどなく、「だったら自分で作ろう」と、ゲームを遊びながら得た知識で襟川氏はオリジナルゲームを制作する。

それが1981年に発売された『川中島の合戦』。雑誌上で通信販売してみたところ(当然、ネット販売じゃないよ!)、日本全国からの購入希望が殺到。

自分が楽しむために作ったゲームだったのに、「自分と同じ感性で考えるゲームが好きな人がこんなにいるんだ」と驚いたそうだ。さらに襟川氏がうれしかった・楽しかったのが、プレイヤーたちから「おもしろかった」という感想や、「ここはもっとこうしてほしい」という反響をじかにもらえたこと。

そこにやり甲斐を感じ、つぎつぎと新作を作り続けていった襟川氏。

そこで初めて仕事の醍醐味に気づいたという。それまでは周囲に言われ、義務感を感じながら好きなのか嫌いなのかもわからないままに染料販売の仕事を続けていたという襟川氏は「好きなことをやって、お客様に喜んでいただけるのが仕事の醍醐味だと知ったんです」と語る。

そして光栄は先代から受け継いだ染料販売事業を終了し、ゲームソフト開発に専念することになる。1983年には初めてクリエイターネームである“シブサワ・コウ”を名乗った初代『信長の野望』が発売。シブサワ・コウという名前の由来は、尊敬する実業家・渋沢栄一氏の苗字と、光栄の“光”から取ったそうだ。

襟川氏は現在もゲーム制作に関わりつつも、現在コーエーテクモゲームスでは、“シブサワ・コウ ブランド”として、メーカー内のブランド化を果たしている。つぎの世代に受け継ぐために、ブランドをさまざまなクリエイターたちに引き継いでもらっているとのこと。

世界を狙うならPC版を作るべし

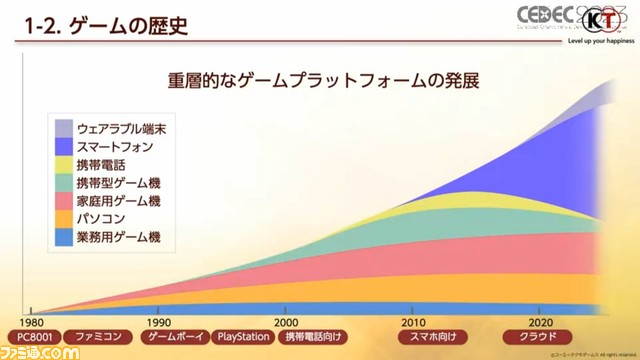

続いては襟川氏から見たゲームの歴史についての話題に。

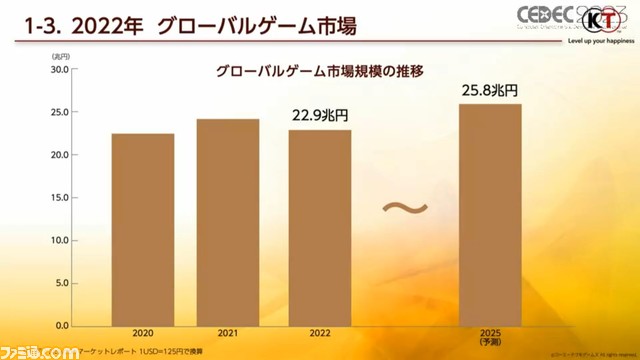

昔から現代に至るまでゲーム業界は右肩上がり。現在では超大規模なエンターテインメントと化しているが、当時のパソコンゲームから長らく業界を見てきた襟川氏は、こんな未来が待っているとは思っていなかったそうだ。

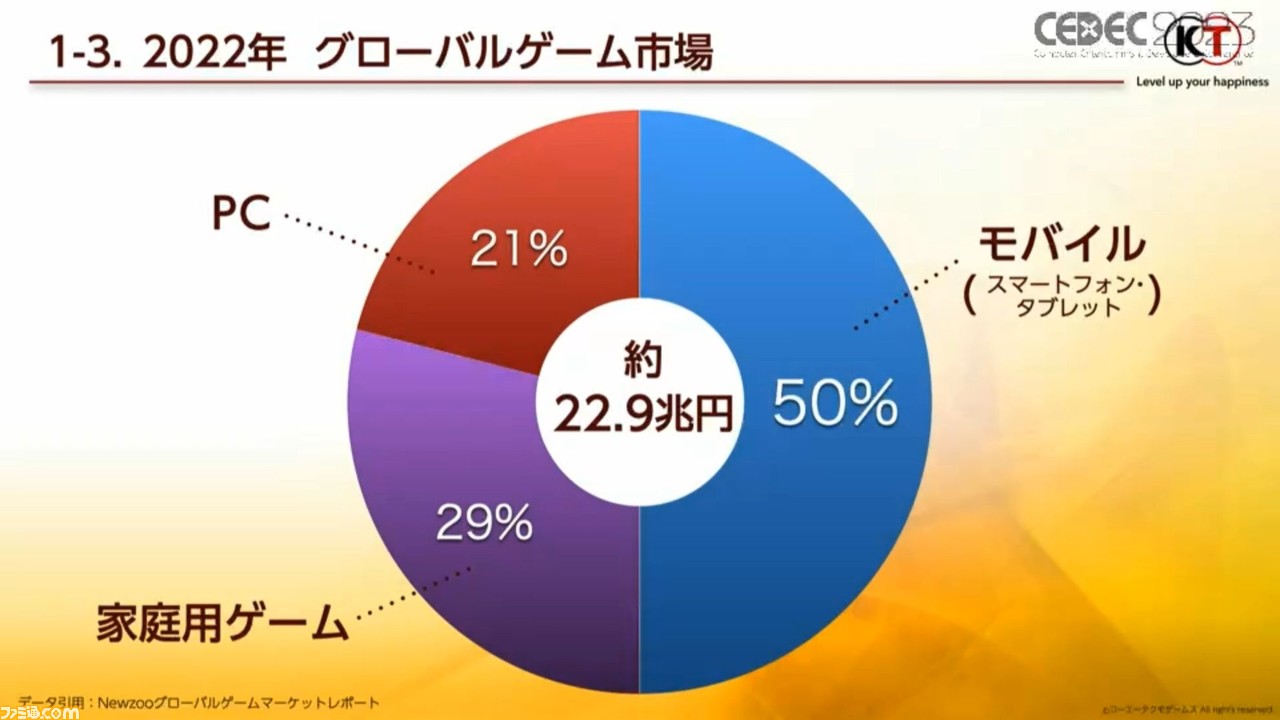

その中で、襟川氏は、モバイル、家庭用ゲーム機、PCの市場がこれからさらに伸びると予想。とくにPCはeスポーツブームなどにより高性能なPCを持つプレイヤーが世界的に増えていることもあるため、これからより伸びるだろうと予測しているそうだ。

ただし、「さまざまなスペックのPCに対応しなくてはならないので苦労はする」と開発者目線の苦労も語っていた。

実例を挙げて説明されたのは、シリーズ累計700万本のヒットを飛ばした『仁王』シリーズ。本シリーズは10%が日本のプレイヤーで、残りは海外プレイヤーだという。

海外プレイヤーはPCユーザーが多く、ワールドワイド展開を狙うならPC版に取り組むべきだと襟川氏は語る。ただし苦労を語ったように、PC向けにゲームを最適化できないと、ゲーム自体の評価が下がってしまうことも。そういった苦労はあるが、「世界規模のヒットを狙うには必ずPC版での展開が必要だ」と語った。

コーエーテクモゲームスの戦略

2800人以上の従業員を抱えるコーエーテクモホールディングス。社訓である“創造と貢献”は、『川中島の合戦』の発売より、自分が好きなものを作ったら、ファンの人々が喜んでくれた経験そのものから来ているそうだ。

経営方針は

- 最高のコンテンツの創発

- 成長性と収益性の実現

- 社員の福祉の向上

- 新分野への挑戦

の4つ。

まず最高のコンテンツを作ること。なぜ最高のコンテンツが必要なのかというと、会社の成長と収益を上げるにつながるからだ。そしてなぜ成長・収益が必要なのかというと、社員の福祉向上につながるからだという。その結果、社員たちが新たなチャレンジをしやすくなり、巡り巡って最高のコンテンツが作れる……というサイクルを考えているそうだ。

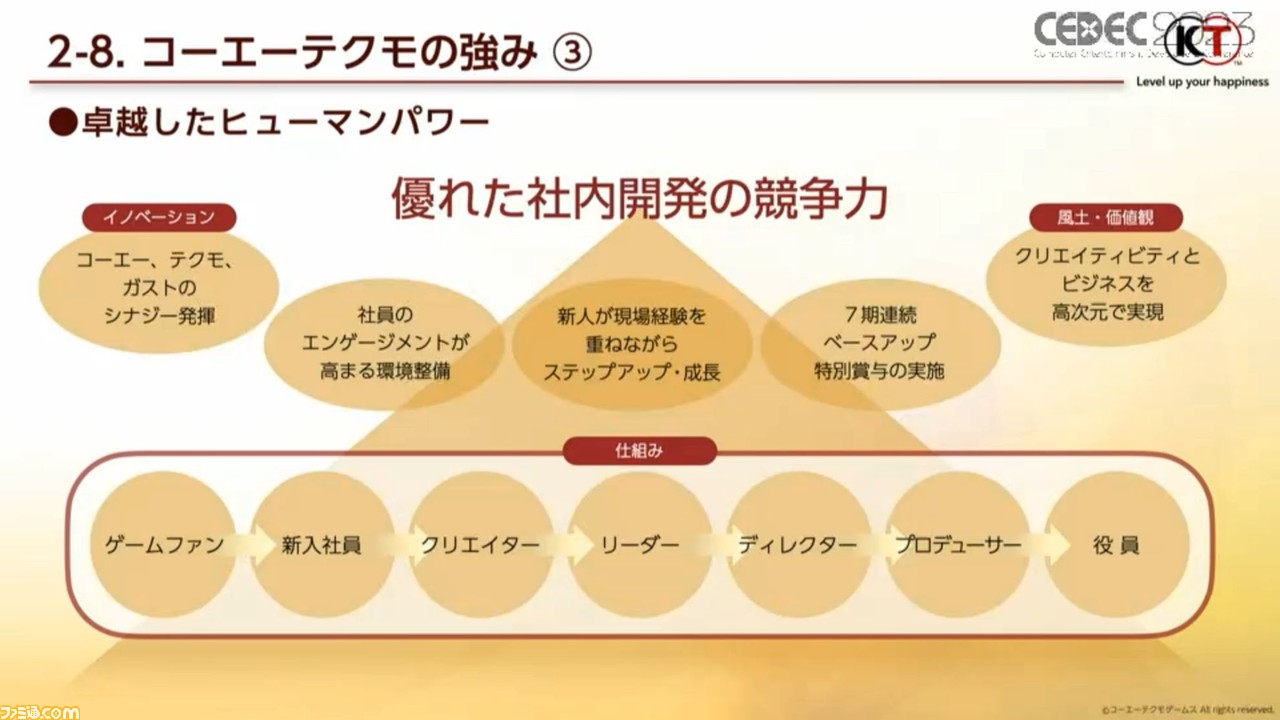

そのためにも、コーエーテクモは社員の研修はものすごく充実させている。コーエーテクモホールディングスは、基本的に新入社員を採用してそれを育成し、クリエイターになってもらっているからだという。ステップアップしていけばディレクターやプロデューサー、そして役員……というキャリアプランが考えられているとのこと。

また、福祉の面でもコーエーテクモホールディングスは8年連続で全体給与アップを実施。現在は新卒初任給で30万5千円とのこと。これは日本のゲーム業界でトップの額だという。

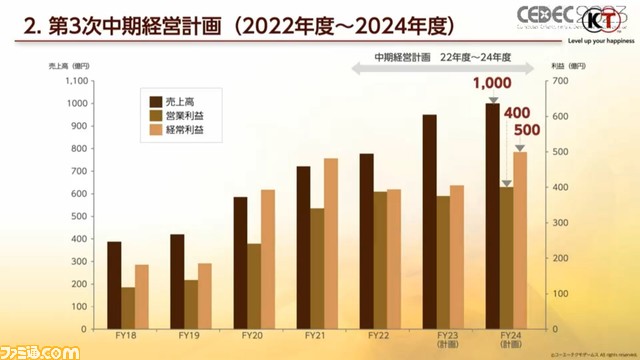

今後の課題としては、会社の方針でもありつつも、光栄時代から世界一になることも目標にしているという。

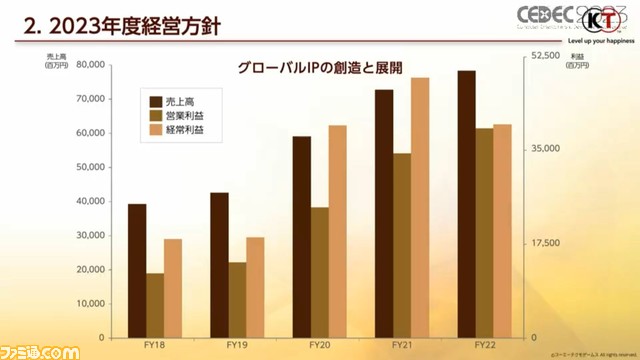

当時はそれをどう実現するのかは考えておらず、「気合や根性論だけで決めていた」と冗談を交えつつ、コーエーテクモホールディングスは上場しているゲーム業界の営業利益だけで言うと、毎年アップして現在17位まで登ってきたそうだ。

なぜ利益アップを狙うのかというと、利益があればあるほど、よりつぎのゲームに投資することでさらにいいゲームが作れると考えているだからだという。

先程の経営方針でも一番手に挙げられていた通り、まずは最高のコンテンツを作ることを目標としている。その根底にあるのは、襟川氏はあらゆるゲームを遊び尽くしているひとりのゲーマーでもあることが大きいのだろう。氏は新しいゲームにワクワクするのはいまでも変わらず、それを自分たちも提供したいと考えているようだ。ちなみに襟川氏は現在『ディアブロ IV』、『ファイナルファンタジーXVI』などを遊んでいるとのこと。

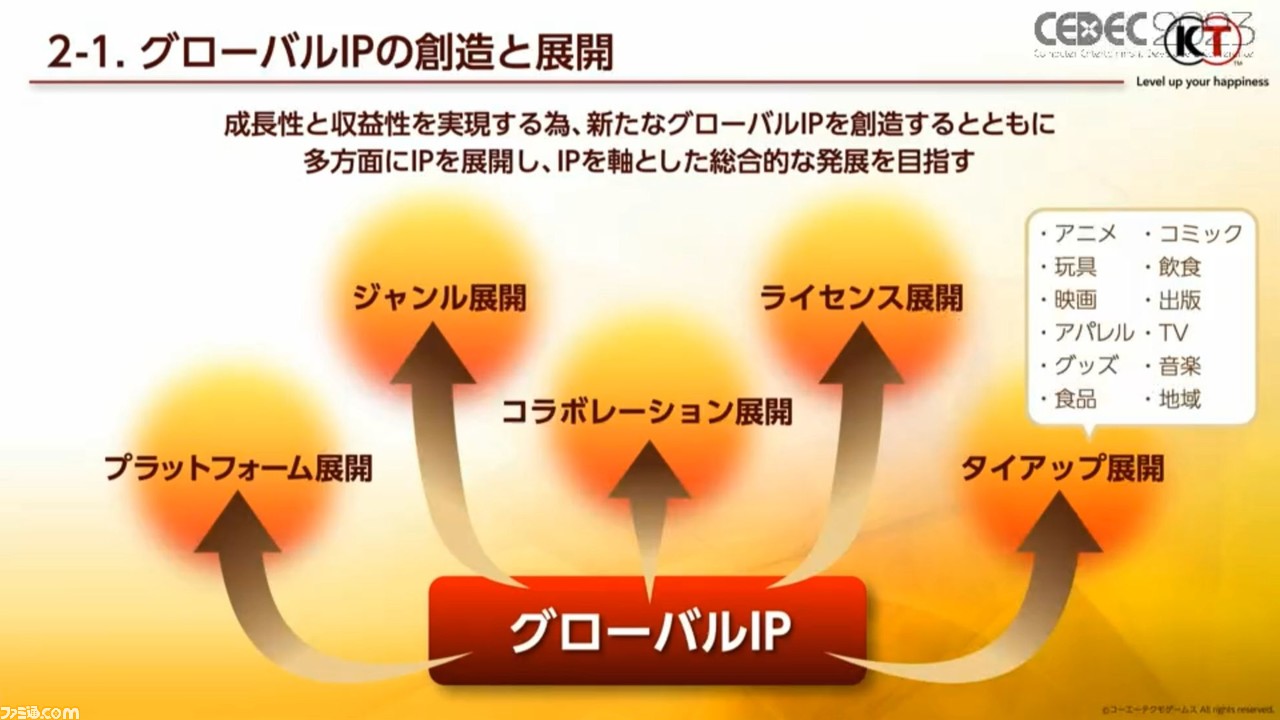

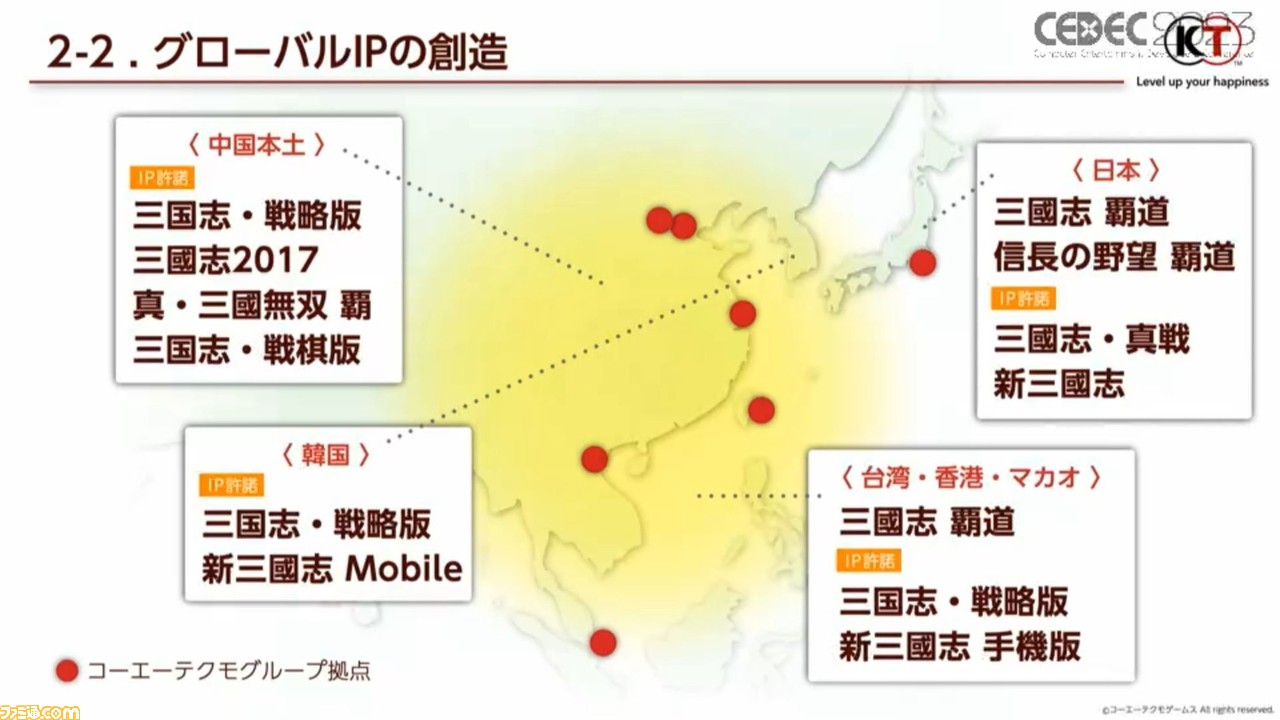

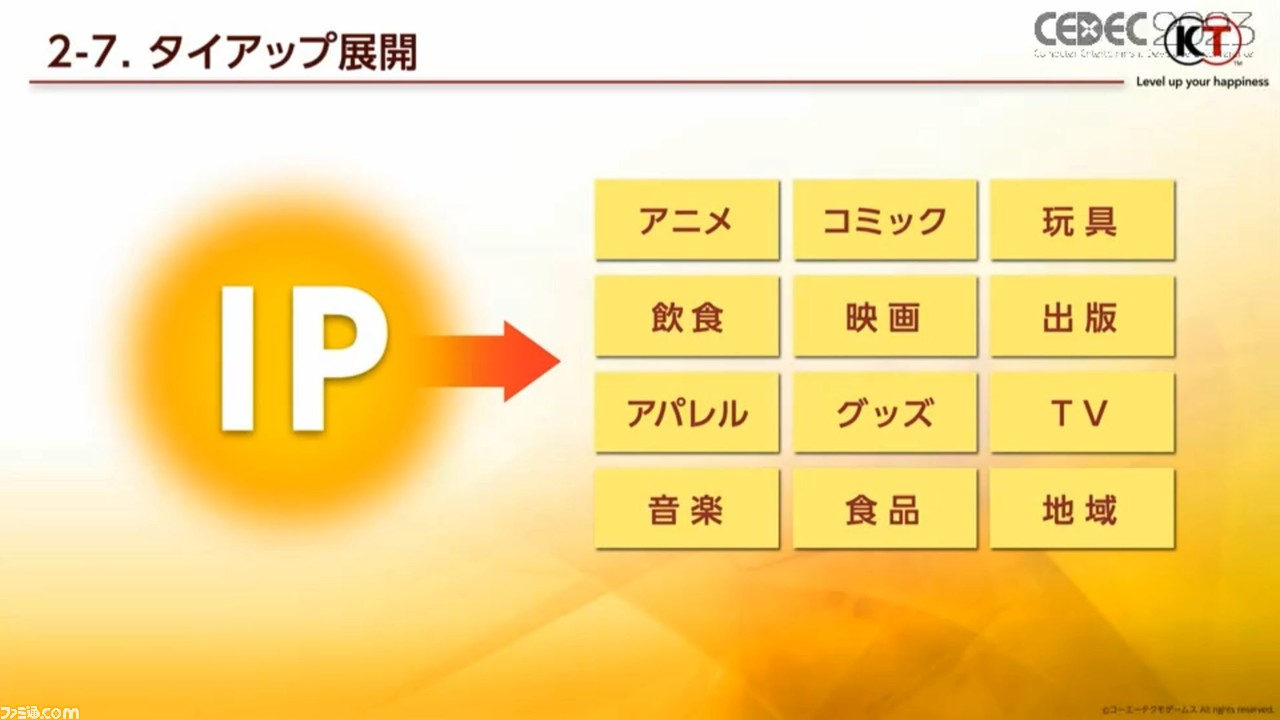

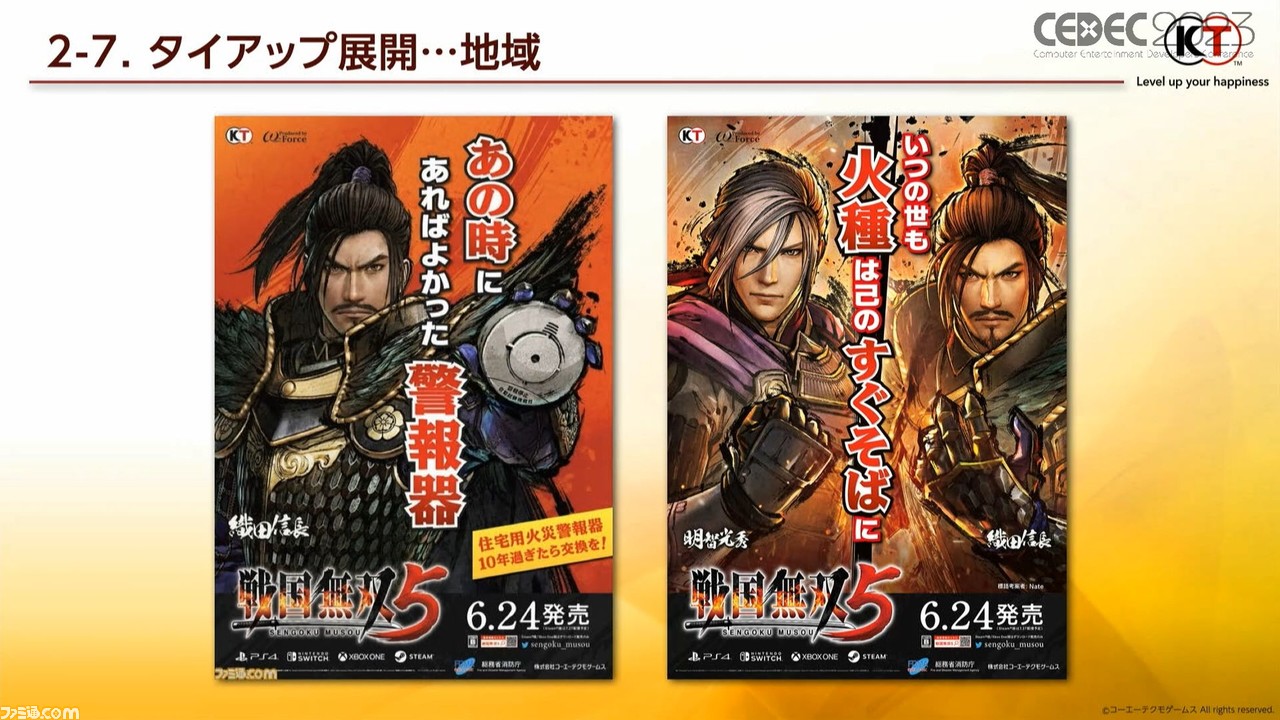

また、ゲームひとつ取っても、ライセンス展開やタイアップ展開などさまざまな発展性を目指して制作しているという。現在は最初から世界向けに制作しているとのことで、世界でヒットする作品を作り、シリーズタイトルとして育てていくのが基本のビジネススタイルだと襟川氏は語る。

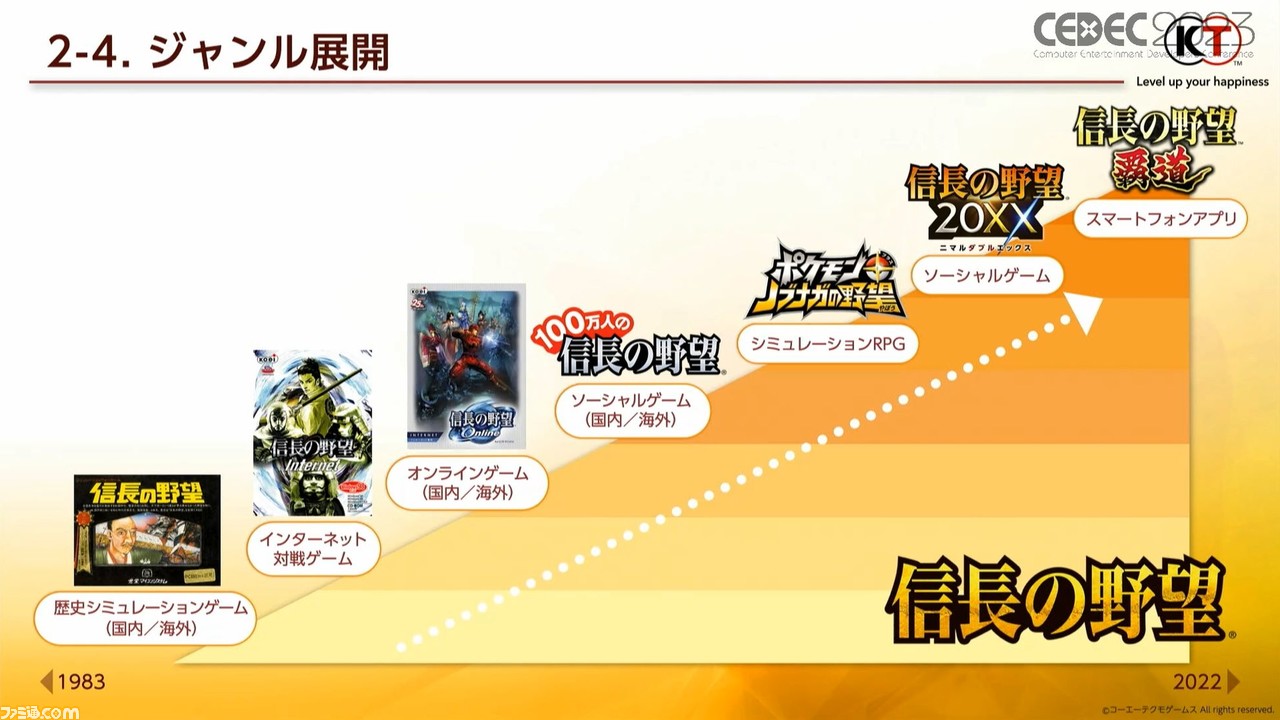

ハード面では、より多くのプレイヤーに遊んでもらうために、基本的にはほとんどのハードで発売することを目標としているそうだ。そして発売するジャンル面も幅広く取り扱っており、たとえば歴史シミュレーションゲーム『信長の野望』シリーズも、派生作品はオンラインゲームや対戦ゲームなど、さまざまなジャンルのゲームが展開されている。

こぼれ話として、現在もサービス中のMMORPG『信長の野望 Online』の話も飛び出した。

当時、プレイステーション2初のMMORPGをいち早く作ろうとしたが、サーバーやらプログラムやら、とにかく開発が複雑。襟川氏もスタッフたちと頭を悩ませながら制作したそうだが、その間に『ファイナルファンタジーXI』が発売されてしまい、当時ガッカリしたそうだ(『ファイナルファンタジーXI』が2002年5月発売、『信長の野望 Online』は2003年6月発売)。

プラスして、コラボレーションタイトルの充実も狙っている。

たとえば『刀剣乱舞無双』などといった、コーエーテクモゲームスを代表する『無双』シリーズと他社作品のコラボタイトル。また、アクションゲームのノウハウを活かして開発を担当した『ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ』など数々の開発担当を担っている。

ビジネスモデルは襟川氏の経験で誕生

これらの複合的な展開によりコーエーテクモホールディングスは成長を続けてきたという。襟川氏は「長年ゲーム開発を経験してきた中でわかったことをビジネスモデルに落とし込んだ」そうだ。

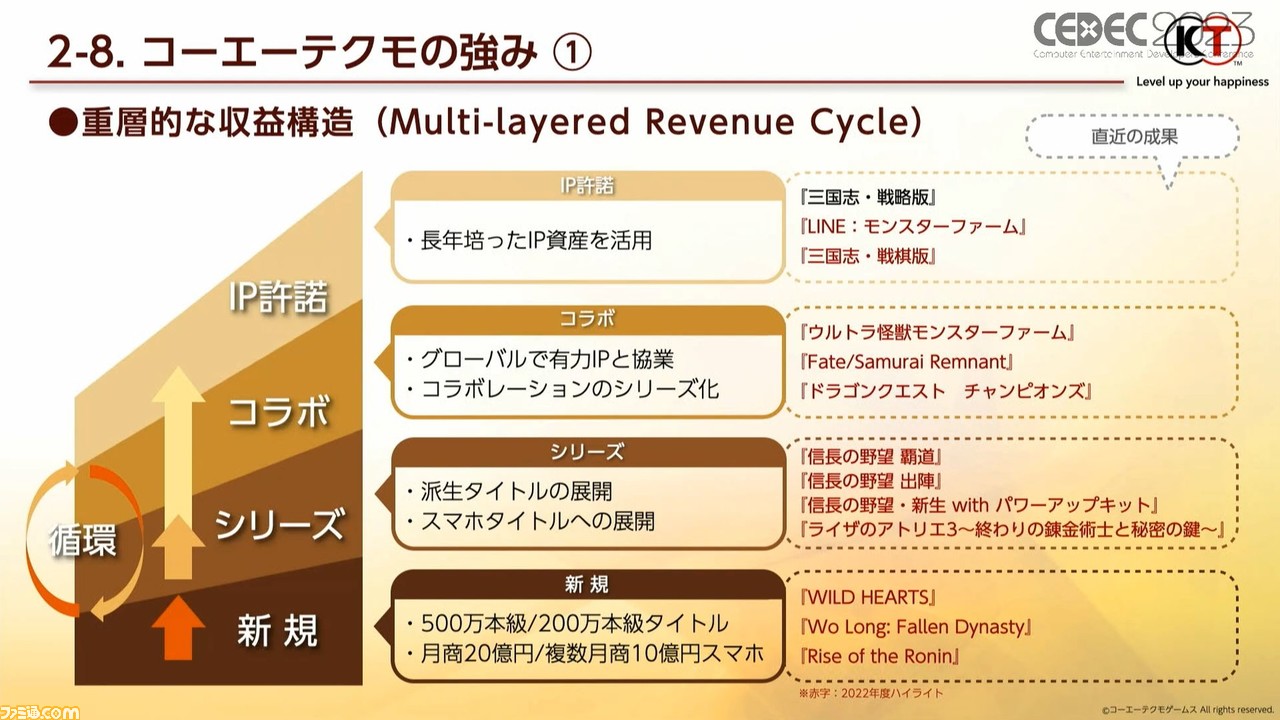

まずコーエーテクモゲームスのタイトルは、重層的に収益を得られるように計画されているという。ヒットする新規タイトルを開発し、シリーズ作品やスマートフォン向けタイトルなどとして展開。さらに人気を獲得すれば、他社とのコラボやライセンス許諾に発展と、1タイトルから多くの収益が見込めるのだ。

最近では作品どうしのコラボレーションではなく、『ファイアーエムブレム 風花雪月』など、他社のシリーズ作品の開発を手掛けるなど、協業という形でのコラボレーションも多くなっている。これにより自分たちだけでは出会えないような新たな機会に出会い、新たなおもしろさにつながっているうえに、協業先から学べることも多く多数の相乗効果が生まれているそうだ。

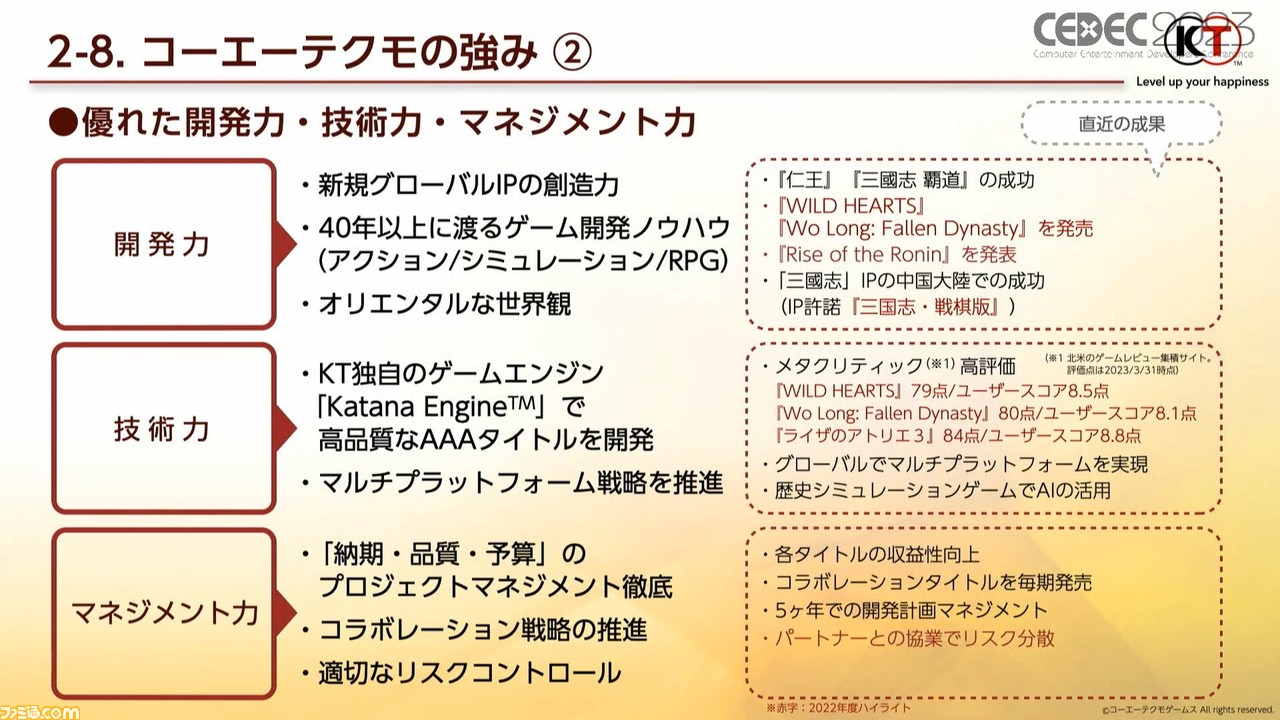

開発力・技術力もコーエーテクモゲームスの強みだと襟川氏は語る。40年以上続くゲーム開発のノウハウに加えて、とくに得意とするアジアでオリエンタルな世界観を産み出す能力は、非常に長けていると自社の強みを分析。

『川中島の合戦』から始まり、初期作品に歴史ゲームが多かったことが由来だとか。歴史好きだった襟川氏の趣味でもあるが、当時は歴史ゲームが少なかったので、この分野で勝負しようと決めたことも現在の強みにつながっている。

強みのもうひとつが、先ほども話にあがった社員の育成について。

多彩な育成や給与アップ、働きやすい環境整備などを踏まえて、社員がしっかりとステップアップしていけることにあるという。実際、コーエーテクモゲームス現社長の鯉沼久史氏も光栄時代にプログラマーとして新卒で入社し、のちに『戦国無双』シリーズなどを手掛けて社長に上り詰めた。役員たちも、新卒から現場を経験してからステップアップで就任しているとのこと。

これは後の項目で語られたことだが、新卒から現場経験を経てプロデューサーやディレクター職にならないと、スケジュールやコストの管理というのは判断しにくいものなので、しっかりと現場から叩き上げて人材を育成しているそうだ。

クリエイターたちは野望を持て

最後は、シブサワ・コウというひとりのプロデューサーとしての話題へ。あくまで“雑感”と称してだが、襟川氏なりのゲーム制作への考えが語られた。

まずは、好きなことには一生懸命に取り組もうという話。やはりゲーム業界に属しているのならば、きっとゲームに関わることが好きなはず。好きなことを仕事にできるのは幸せなことなので、全力で取り組むべきだと襟川氏は語る。

また、アイデアは自分の経験が大事だという。

さまざまなことを見て、聞いて、学ぶことで、アイデアは生まれるそうだ。たとえば『川中島の合戦』は、それまで襟川氏が歴史小説をたくさん読んで、城を巡るほど好きだったからこそ生まれた作品。そこから派生して『信長の野望』になったのは、いちクリエイターとして同じゲーム性では売れないと判断。「戦国武将は戦うだけではない」と考え、国をマネジメントする要素を加えたという。

コラボレーションについては、まずは人間関係が大事だと襟川氏は語る。

いきなり「コラボしましょう」と言っても当然通じるわけがなく、良好な関係が築けそうだと両社が思うことが大事なのだとか。そして何より、タイトルへのリスペクトを大事にしているそうだ。襟川氏は「『ポケットモンスター』も、『ファイナルファンタジー』も、『ドラゴンクエスト』も、全作品プレイしているからこそ、コラボが実現できたんじゃないか」とゲームへの愛を語る。

また、チームメンバー作りも、そのコラボ先タイトルが好きなメンバーで固めるのも重要だそうだ。ただ言われたことをこなすメンバーだけでは、絶対に失敗すると断言。好きな人たちを集めることで、本当にいいタイトルが生まれるとのこと。

とくに大事だと語っていたのが、コストやスケジュールの管理について。

プロデューサーとはゲーム1本で見る経営者のようなもので、利益に対する責任はプロデューサーにあると語る。ちなみにコーエーテクモゲームスは社長以下役員すべて、何かしらのタイトルを抱えるプロデューサー兼経営者である。

プロデューサーとして今後やりたいことは、もちろんさらにおもしろいゲームを作ること。最近はとくにAIへの関心を持っているそうで、法的な問題などを解決しながらゲーム開発に役立てることもあるのではないだろうかと期待しているという。

ラストはクリエイターへ向けたメッセージ。『信長の野望』の生みの親らしく、野望を持ってゲーム開発に取り組んでほしいとコメントし、本セッションは終了となった。