『ウルトラマン』に登場する“ウルトラ怪獣”と『モンスターファーム』のコラボ作品となるNintendo Switch用ソフト『ウルトラ怪獣モンスターファーム』。

10月20日の発売を前に、千葉県・幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2022(TGS2022)への試遊出展にあわせて、本作のプロデューサーである又野健太郎氏にお話をうかがった。

又野健太郎(またのけんたろう)

バンダイナムコエンターテインメント所属。『ウルトラ怪獣モンスターファーム』ではプロデューサーを務める。文中は敬称略。

「怪獣を育てる」とはどういうことか。たどり着いた答えは“スケール感”!

――まずは『ウルトラ怪獣モンスターファーム』が誕生した経緯について教えてください。

又野まず僕自身が『モンスターファーム』(※1)が大好きでして、子どものころにものすごくプレイしていました。そして、初代『モンスターファーム』のNintendo Switch版が2019年に、『モンスターファーム2』が2020年に発売され、『モンスターファーム』と触れる機会をもっていたということがあります。

一方、2021年が『ウルトラマン』55周年のアニバーサリーイヤーだということを耳にし、幅広い世代から愛される作品なんだと改めて考えていました。

※1:テクモ(現:コーエーテクモゲームス)より発売されたプレイステーション用ソフト。CDを読み込ませて誕生させたモンスターを育成していくシミュレーションゲーム。

ここまでそろったら、あとは自然なめぐり合わせですよね(笑)。『ウルトラマン』×『モンスターファーム』のコラボレーションでおもしろいゲームが作れるんじゃないかと思ったのが、誕生のきっかけです。

――長年のファンである又野さんから見た、『モンスターファーム』の魅力とはなんでしょうか?

又野いくつかあるのですが、衝撃と受けたものとしては、やっぱりCDからモンスターが誕生するシステムですね。もう家にあるCDを漁りまくり、友だちから強いモンスターが生まれるCDの情報を聞いたら、それをレンタルしに行くほどハマっていました。

――その当時に感じたおもしろさが、『ウルトラ怪獣モンスターファーム』のNFC(※2)による誕生システムにつながっていったと。

又野まさにそうです! CDに代わるものとして現代では何がふさわしいか考えたときに、ふと自分が毎日出社で使うICカードが目に留まりました。

※2:Near Field Communicationの略称。ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式。本作ではNFC機能を使って交通系ICカードなどからウルトラ怪獣を誕生させられる。

――NFCを利用する以外に、アイディアとして挙がったものはありましたか?

又野特定のワードを入力したり、バーコードを読み込んだり、カメラを使った写真によるシステムなども企画段階にはありました。

ただ、やはり“普段利用している身近なもの”というのが外せないポイントだったんだと思います。僕が『モンスターファーム』にハマったのも、身近にあったCDからモンスターが生まれるのがおもしろかったので。というわけで、最終的にはNFCをシステムに組み込むことにしました。

――両作品をコラボさせるうえでこだわった点や苦労した点は?

又野システムのベースは『モンスターファーム』なんですが、育てる対象がウルトラ怪獣ということで、「怪獣を育てる」とはどういうことか徹底的に議論しました。

当初は、あくまで『モンスターファーム』だから怪獣のサイズもそれに合わせて縮小するという案もあったんです。でも、それだと、どこか引っかかりが残ってしまい……ピンときませんでした。

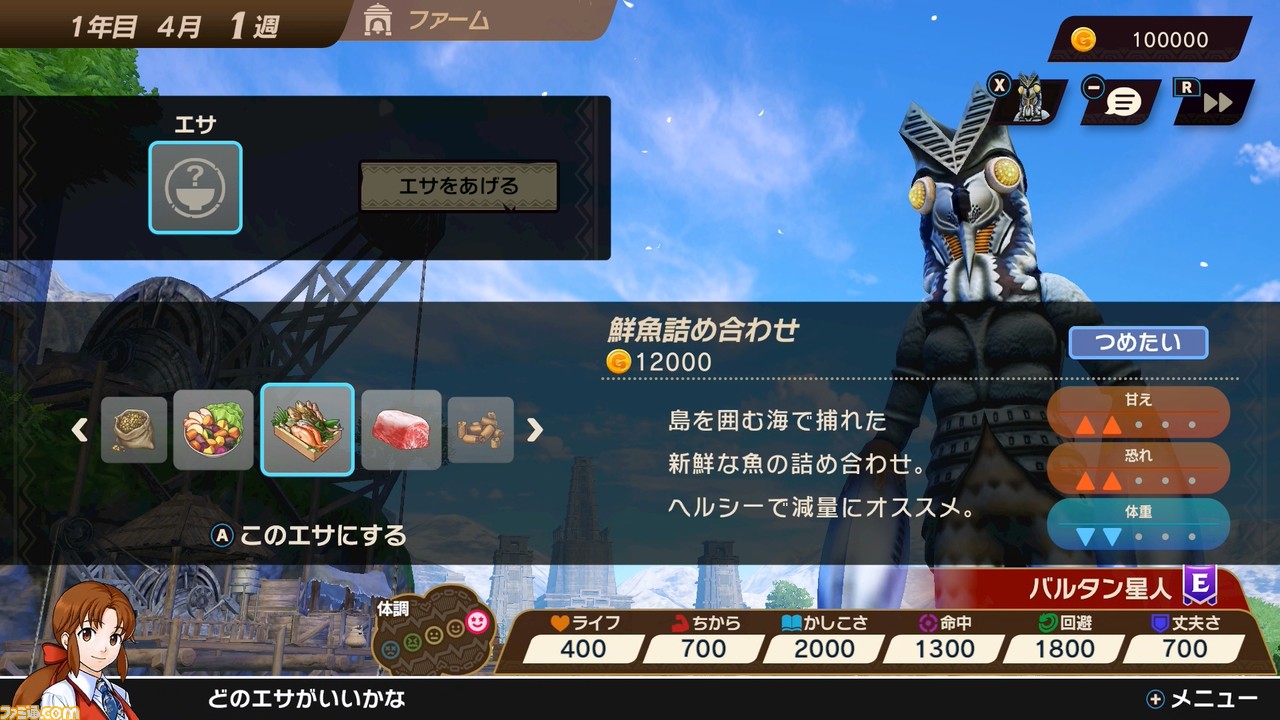

やはり怪獣とは見上げるような大きさが重要なのだという結論になり、サイズ感についてこだわりましたね。ファームでの生活ぶりやバトルでのカメラワークなども、怪獣だということを意識しています。

オブジェクトとの対比やカメラアングルで怪獣のサイズ感を表現するのは難しく、とくにカメラアングルは10回から20回ぐらい作り直した気がします。

――ウルトラ怪獣ファンに本作で注目してほしいポイントはどこでしょうか?

又野ふたつありまして、ひとつは『モンスターファーム』ならではの合成システムです。ウルトラ怪獣同士を合成するって、ちょっと予想外ですよね。僕自身も『モンスターファーム』としては外せない要素ですが、ウルトラ怪獣としてとらえたときにどのように表現できるか、は未知数でした。

例えばゴモラとダダを合成してゴモラダダが誕生したとして、どういうデザインにすれば説得力が出るのかが悩みの種でした。ファンが見たときに、きちんと納得できるデザインにしようというのは意識した部分ですので、ぜひウルトラ怪獣好きの方は注目してください!

もうひとつは、ファームにいるときの怪獣の仕草などですね。きっとみなさん、ウルトラ怪獣が落ち込んだり喜んだり、走って転ぶ姿とか見た経験ないと思いますが、本作ではそれが見られます。

『モンスターファーム』という世界観に落とし込んだからこそ見られる、ウルトラ怪獣のさまざまな一面を楽しんでいただければと。ちなみにウルトラ怪獣は、ベースとなるものが25体以上、合成バリエーションを含めると200種以上登場します。

――では、『モンスターファーム』ファンに注目して欲しいポイントは?

又野本作は『モンスターファーム』の仕組みをリスペクトした作りになっているので、『モンスターファーム』ファンならシステム面はご満足いただけるはずです。『モンスターファーム』としての育成をしっかりと落とし込んているので、ご期待いただきたいなと。

――TGS2022では試遊も出展されますね。

又野正直に申しますと、育成シミュレーションゲームを短い試遊で味わってもらうのってメチャクチャ難しいんですよ(苦笑)。『モンスターファーム』は合成を駆使して何周もくり返し育成するのが楽しいゲームなので、短い試遊時間でもそのあたりの魅力が伝わるように用意させていただきました。

――最後に発売を楽しみに待っているファンに向けてメッセージをお願いします。

又野ウルトラ怪獣ファンにとってはこのゲームでしか見られない怪獣のさまざまな仕草が、『モンスターファーム』ファンにとっては当時遊んだシステムの進化版が楽しめます。まだサプライズ情報も用意していますので、明日9月16日に配信される番組も含めて、今後の情報にぜひご注目ください!