2022年8月23日から25日にかけての3日間にわたって開催された日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC2022”。本稿では、最終日の8月25日に行われたセッション“SF思考とSFプロトタイピング:SFを取り巻く最新動向”の内容をお届けする。

本セッションで登壇したのは、慶応義塾大学の理工学部管理工学科で准教授、筑波大学システム情報系の客員准教授、そして日本SF作家クラブで理事を務める大澤博隆氏。大澤氏はロボットやスクリーン上のキャラクターなど、人間的に見えるキャラクターと人間との相互作用を研究するヒューマンエージェントインタラクションや、人工知能などの研究に従事している。

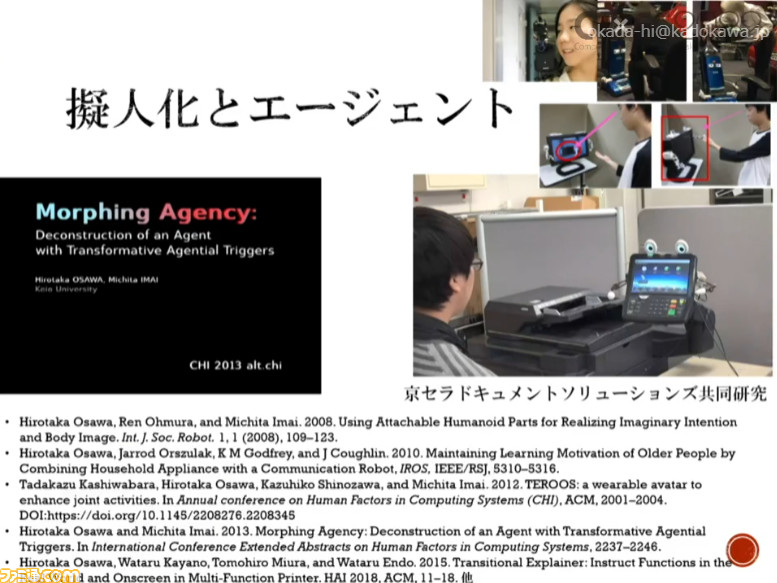

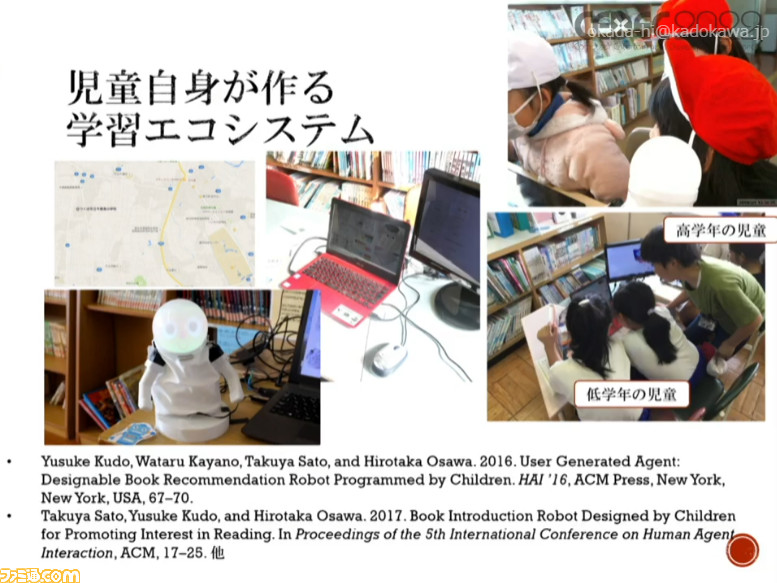

セッションの前半では大澤氏の研究内容も一部紹介された。ロボットとスクリーン上のキャラクターを融合させたエージェント(ガイド役となるAI)や、児童が好きな本のことをAIに学習させて本をほかの児童に紹介させる学習エコシステム、カードゲームの『花火』や人狼ゲームを用いた協調・騙しを行う社会的知能の研究など、広い分野で研究が進められている。

今回のセッションでは、社会とSFとのつながり、SFが描いてきた人工知能、そして広い分野で活用できる思考法“SFプロトタイピング”が紹介された。SFプロトタイピングはSFに詳しくない、興味がない人でもビジネスプランなどを考えるうえで活用できる考えかたになっているので、ぜひ最後まで目を通してほしい。

SFと社会の関わり

“SFとイノベーション”と題したパートで、大澤氏はまずSFを含むフィクションが社会の共有資本として多くの研究者に影響を与え、また逆に社会もさまざまなフィクションに影響を与えてきたと語った。

一般的にやや誤解されていることとして、SFの定義についても触れた。これはSF好きのなかでもモメる問題であるとしつつ、SFとは一般的にイメージされる範囲よりももっと広い概念であり、科学的な思考法をベースに物語を構築しているものである、と大澤氏は語る。

作品のなかで設定された何かしらの理論を基に構築されていればSF世界であるとし、意外にもSFとして扱われる作品の例として、よしながふみ氏の『大奥』も挙げられた。また、セッション後に行われた質疑応答では、いわゆる異世界転生ものもSFであるとのコメントを残している。

そんなSF、サイエンス・フィクションが社会においてどのような機能を担っていたかと言えば、科学技術の普及や宣伝、科学的思考を養う教育といったものだ。科学技術を社会に導入した際のシナリオを論文としてではなく、ドラマとして描くことで理解を深めてきたのがSF作品と言える。

SFはさまざまな分野におけるアイデアの源泉にもなっており、問題を解決するためではなく発見するためのデザインであるスペキュレイティブデザイン、デジタル技術を活用したものづくり(3Dプリントなど)を意味するメイカームーブメント、そして技術的特異点と呼ばれるシンギュラリティなども、SFの文脈から刺激を受けたアイデアだという。

いわゆるイノベーション、さまざまな仕組みやビジネスモデルにもたらされる変革のなかにはSF作品から着想を得たものも多く、社会が発展する裏でSFが与える影響は大きい。

学術や政治の分野でもSFを取り入れる動きはあるという。

国際的な科学ジャーナル誌の『ネイチャー』でも、SF作家に新しいアイデアを題材にした文章を寄稿してもらう試みがあり、各種産業でも研究中の技術を基に作品を書いてもらっており、人工知能学会では作家を招集して新しいAIの使いかたを議論し、さらには中国などが国家戦略としてディスカッションの場にSF作家を呼ぶなど、非常に広い場でSFが活躍している。

このように分野を問わず重宝されているSFだが、その受容においては気を付けるべき点もあるという。SF小説で描かれるのはあくまでフィクションの物語であり、物語の要素として描かれる危険性が必ずしも技術の危険性を描いているわけではない。

『ターミネーター』の登場によってAIの暴走という危険性は広く普及したが、現状AIは自律行動を起こすほどには賢くなく、むしろ実際に危険なのは人間の知識を基にしたために発生する偏見や、人間によるAIの悪用などだ。

このように、SFがそのイメージによって人々を間違った危険性に誘導する可能性がある、ということは留意しておくべきだと大澤氏は語る。

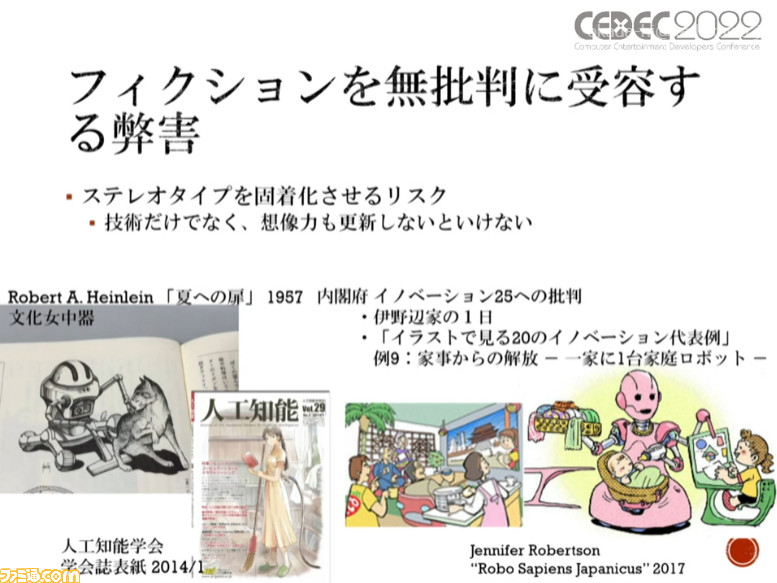

また、古典的イメージに固定されてしまうと、現在のイノベーションと合わなかったり、現在のジェンダー論とすれ違いが発生するなど、時代性の不一致が発生するリスクもある。技術の発展とともに、想像力も更新してフィクションを考え、受け入れる必要があるわけだ。

SFが描いてきたAIの分析

大澤氏が主要メンバーの一員として参加している“AI×SFプロジェクト”では、SFが何をしてきたか、SFに何ができるのかといったことを、データを基に分析している。本セッションでは、SFは人工知能をどのように描いてきたかに関する分析結果が披露された。

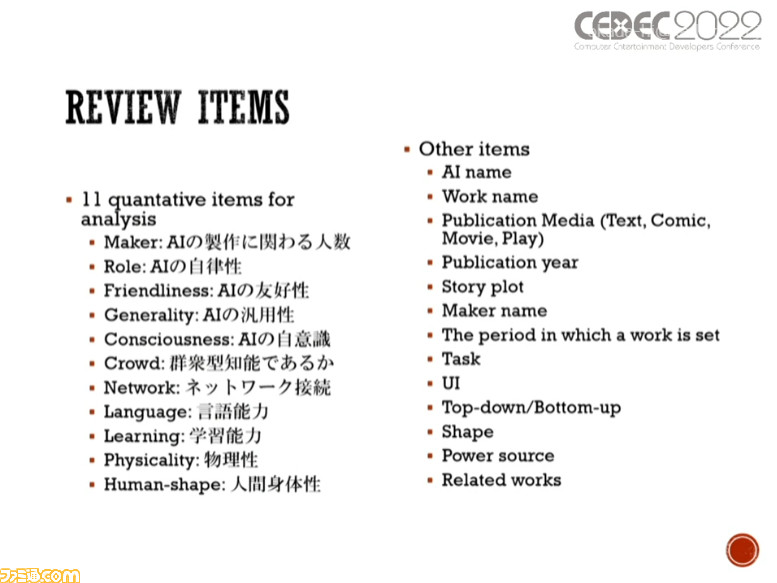

そのAIは誰が作ったのか、その自律性はどの程度か、有効性や汎用性の高さは、といった11項目によってさまざまな作品に登場するAIが評価され、分類された。なお、AIという言葉自体は1956年に定義されたものだが、それ以前にもAIと呼ぶべき技術は描写されてきており、どこまでをAI技術として扱うかの定義には苦労したという。

結果的には、プログラムやロボットなど人間以外が持つ知能、知能は低いものの人間にそっくりな外見や所作によって人間らしさを感じさせるもの、そしてネットワークやサイボーグの技術、あるいは通信技術などに人の持つ知能を人工的に拡張したものがAI技術とされた。

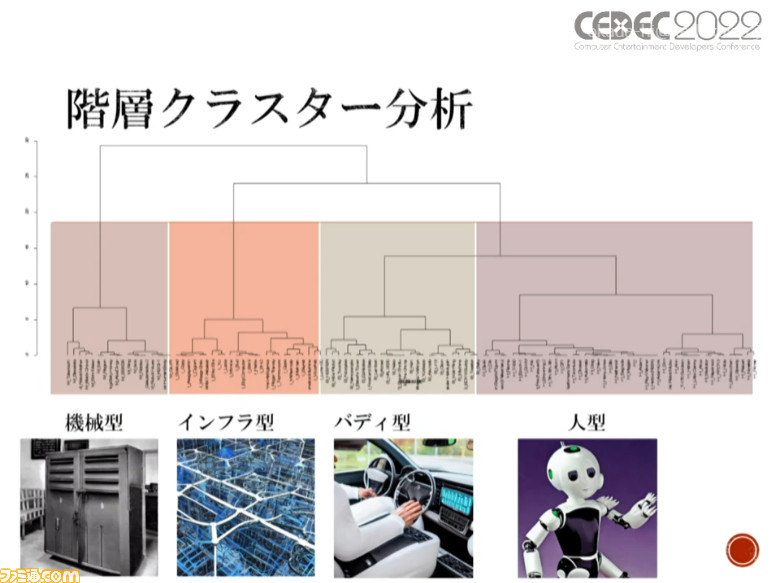

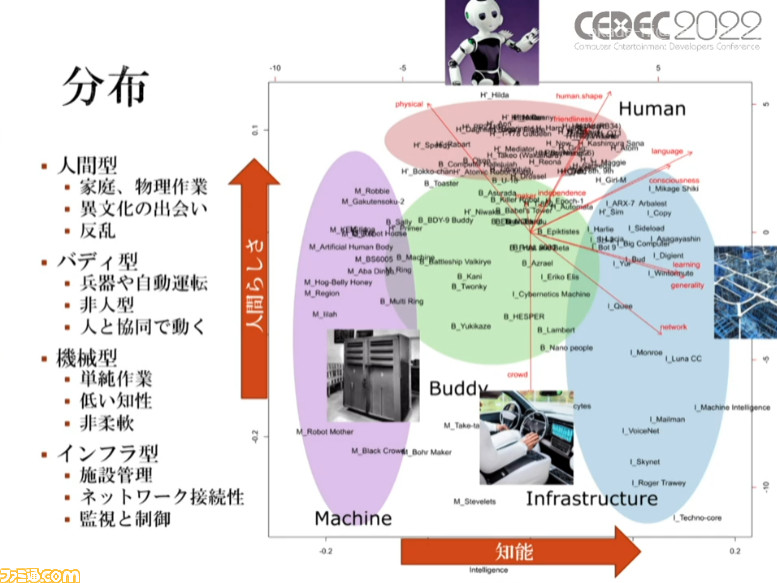

分析の結果、AI技術として描かれる存在は4つに分類される。『鉄腕アトム』のような人型、人間とカップリングして動くバディ型、建物に組み込まれ施設管理や人間の監視に用いられるインフラ型、そしていわゆるマザーコンピューター的な、道具として使われる機械型だ。

クラスタごとに描写には特徴があり、人型は中程度の知能を持った人間らしい存在で、文化差や異種族間の共存・反逆を描くことが多く、人間のメタファー的存在になることが多い。ゲームでは『デトロイト ビカム ヒューマン』が例として当てはまる。

バディ型は知能、人間らしさともに中程度のものが多く、人型ではないが人と協調して動く存在として描かれる。『仮面ライダードライブ』のベルトさんや『戦闘妖精・雪風』に登場する人工知能を搭載した戦闘機・雪風など、人格を有するアイテムや乗り物をイメージするとわかりやすいだろう。

インフラ型は全体的に知能が高く、人間を模したものからネットワークに存在するものまで幅広いかたちで、人間社会を間接的に監視するような存在だ。例としては、星新一の『声の網』に登場するシステムが挙げられた。

この作品では電話を通して買い物から秘密の相談、診療サービス、果てにはこれから起こる事件の予知まで行うことができ、電話網が現在のインターネットに近いネットワークとして描かれている。

そして機械型は知能が低く、単純労働やシステムを置き換えるための存在だ。いかにも機械なものもあれば、星新一の『ぼっこちゃん』に描かれるような人間にしか見えない(しかし機械的な反応しかしない)ものまで存在する。柔軟性が低く、融通が利かないのも特徴だ。

今回の分析はメジャーなゲーム作品も含めてはいるものの、対象が小説や古い映像作品に偏っており、日本とアメリカの作品がその多くを占めるなど、データにはまだ偏りがあるという。セッション中にその偏りを指摘する声が上がると、大澤氏は今後データを増やすことで分析結果が修正されるかどうかは確認する予定とのコメントを残した。

続いて紹介されたのが、“SFの射程距離”と題された研究者たちにSFが与える影響の調査結果。各分野の研究者が、どのタイミングでSFに出会い、どのように影響を受けたかを調べたものだ。

それまではSF作品の物語性、文学的側面が影響を与えるものと考えられていたが、調査の結果ストーリーを気にしない人も多く、むしろ作中に登場する細かなガジェット(『サイボーグ009』の加速装置など)、オープニングやエンディングの映像表現に触発されたなど、別軸での影響が見えてきたという。

また、SFだけでなくさまざまなフィクションの影響も見られ、大阪万博やつくば万博、そしてビデオゲーム文化の登場など、世代による時代的な影響も大きかったとのことだ。

SFプロトタイピングという思考法

AI×SFプロジェクトの活動結果として最後に取り上げられたのが、本セッションの本題とも言える“SFプロトタイピング”だ。

これはSFの方法論を使って未来社会のビジョンを設計し、そのなかでイノベーションにつながるヒントを模索する思考実験のようなものだ。未来を予測するSF小説を書くのではなく、簡単でもいいので未来のビジョンを考え、そこにつながるプロットを作成して議論を進めるのだという。

SFプロトタイピングの強みは、まず専門のスキルを必要としないため、企業内の一般的な社員でも議論からアイデアを生み出しやすいという点だ。

また、いまある技術が発展していったら、と現状から発展させるかたちで考えるシナリオ・プランニングに比べて、SFプロトタイピングは先に未来のかたちを想定し、そこにいたるまでのプロセスを考える、逆算的な発想になっている。

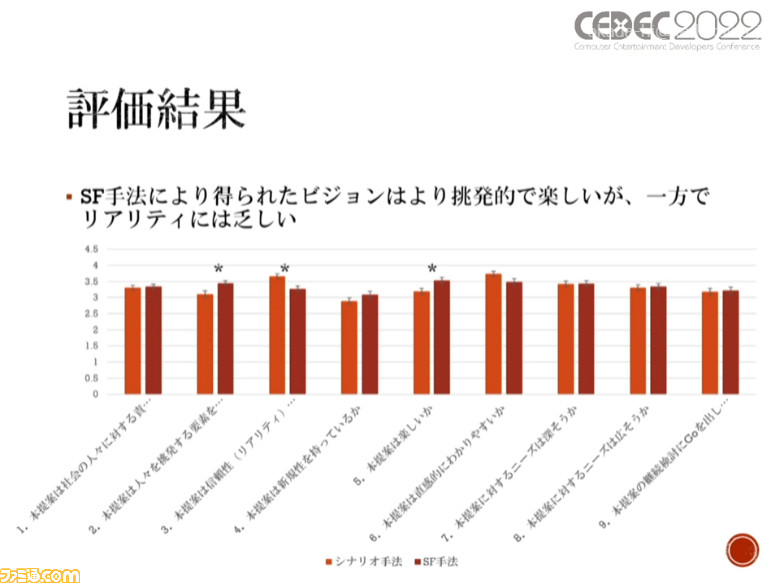

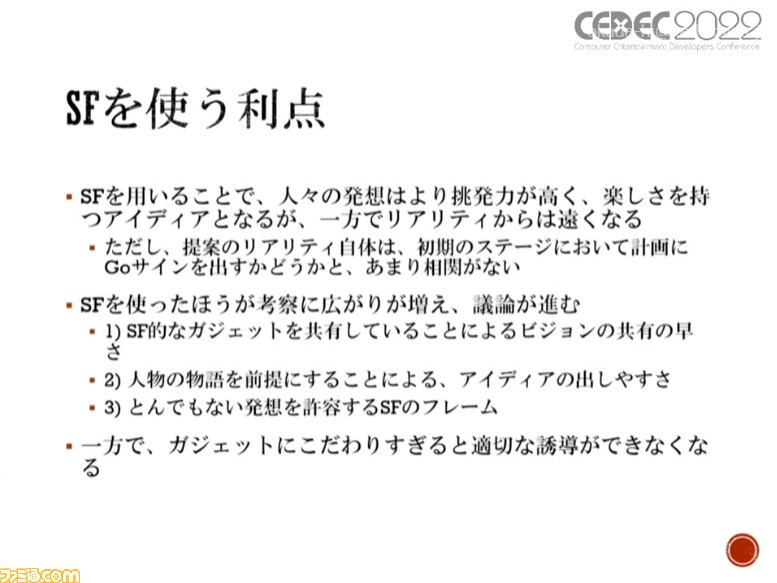

SFプロトタイピングとシナリオ・プランニングを別々のグループで使用し、そこで得られたビジョンを比較したところ、SFプロトタイピングではより挑発的で楽しいが、一方でリアリティには乏しいビジョンが得られたという。

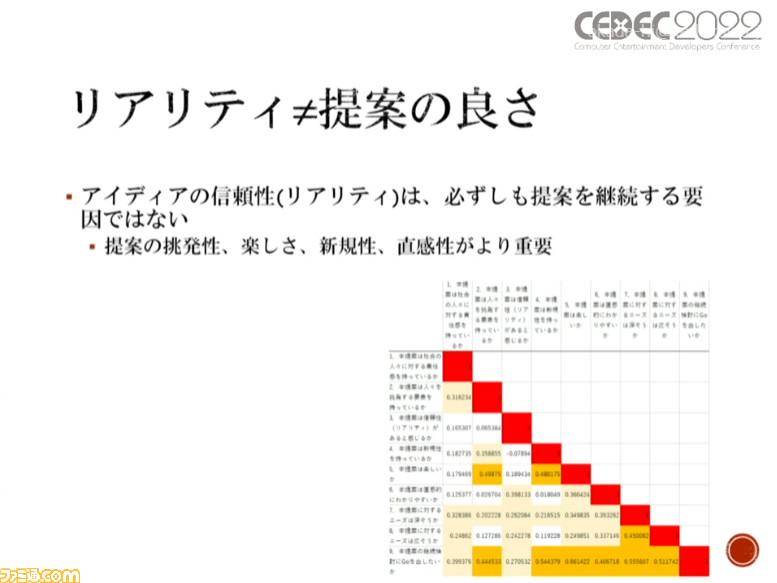

リアリティに乏しい、と言うと一見意味がないように思えるが、ビジネスでゴーサインを出すか否か、ビジョンがイノベーティブであるかといった指標では差が出ておらず、リアリティの乏しさは必ずしも提案の良し悪しを意味しない。

むしろビジネスにおいては人の感性を刺激する挑発性や楽しさ、新規性や直感性がより重要であるため、SFプロトタイピングはイノベーティブなアイデアを作り出す助けになる、と大澤氏は語る。

SFプロトタイピングを使う利点のひとつは、未来で普及している新しい用語(概念)を作るため、ビジョンを共有しやすくなること。

カーボダイエットとAI生成が融合している未来を想定し、どうやってその未来につながったか、その未来にはどんな人がいて、どのように成功、あるいは失敗していくのかを考える場合、“カーボダイエットAI生成”などのSF的なガジェットを共有すれば、いちいちビジョンを説明する必要がなくなる。

また、SFプロトタイピングでは人物の物語を前提にするため、現状から発展的に考えていった際には出てきにくいアイデアが生まれやすいそうだ。自動運転が普及した未来なら、失業したタクシー運転手のために転職を支援する法制度が必要だ、など未来に住む人に感情移入したアイデアを生み出せるとのこと。

加えて、あくまでSFだから、ということで議論がシリアスになりすぎず、突拍子のない意見でも出しやすいのも利点だ。通常の会議なら上司の意見を否定するのはむずかしいが、SFの話であれば「その世界だとちょっと住みづらいかも」といった声も上げやすくなったという。

社会的プレッシャーがあるとどうしても意見は出しにくくなるが、SFというフィルターを噛ませることで自分の考えを声に出しやすくなり、議論も活発になる、というのが大澤氏の論だ。

もちろんすべてのグループで議論が上手くいったわけではない。細かいガジェットにこだわりすぎて、ダメ出しに終始してしまったせいで話が進まなかったグループもあったという。

そのようにいくつかの欠点はあるものの、さまざまなかたちでアイデアを集めやすくなる手法として、SFプロトタイピングは有効であると大澤氏は語った。現在、SFプロトタイピングをサポートするためのツールも研究中だという。

今回紹介されたSFプロトタイピングに関連した書籍も出ているので、興味がある人はこちらも要チェックだ。

セッション後のQ&A

以下、セッション後に行われた質疑応答の内容を一部抜粋して掲載する。

Q.SF作品は国や時代によってどのような差があるのか?

A.スウェーデンなどの地域と協力して差異を検証しようとしたが、動き始めたタイミングでコロナ禍になってしまい、研究がストップしていた。現在は交流も復活してきたため、再開の兆しはある。

Q.ファンタジー作品に登場する喋る剣もバディ型AIと呼べるのか。

A.いわゆる魔法は現在の科学技術ではないが、ある種のメタファーとしてAI技術を描いていると言える。ベースとなる知見が異なっていても、科学的思考法に則っているのであればメタファーとして応用することはできる。

Q.SFプロトタイピングはひとりでも行えるか?

A.可能ではある。とは言え、この手法のメリットは議論のなかで盛んなコミュニケーションが取れることにある。気の知れた仲間を集めて行ってもいいし、社内コミュニケーションの一環として行うのもいい。ひとりで行うことにもメリットはあるので、そのあたりは今後調査を行う。

Q.いまとは違うジャンルのゲームが流行っている未来を想定したSFプロトタイピングも可能か。

A.それも可能。価値観などにどのような変化があってそのジャンルが流行っていったか、といった部分を考えるとアイデアが広がるかもしれない。未来を予測するのではなく、自分たちが未来を作るという姿勢で考えられるのがSFプロトタイピングのよさ。

Q.社内でSFプロトタイピングを行う場合、SF知識がないとむずかしいか?

A.SFの知識はそこまで必要ない。現代の新しい科学技術(いまで言えばAI生成技術など)に関する知識をある程度入れておくと議論が活発になる可能性が高まる。

Q.SFに手を着けるとして、どんなものを読めばいいのか。

A.SF大賞を獲ったような作品はいいSFが多いので、まずはそのあたりから読むといい。『2084年のSF』(2084年の世界を舞台にした24編を収めた短編集)などもおもしろい。

Q.ファンタジーもSFになるという話だったが、異世界転生ものも含まれるのか。

A.異世界転生もSFとしていいテーマになっている。