2022年8月23日から25日にかけての3日間にわたって開催された、日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC 2022”。

本記事では3日目に行われたセッション“資料を資産へ、スクウェア・エニックスにおけるゲーム開発資料発掘プロジェクト[実践!資料保存活動の現場編]”の模様をお届け。

登壇したのはスクウェア・エニックスの、SAVEのジェネラルマネージャーを務める三宅陽一郎氏。そして、スクウェア・エニックス・ビジネスサポートの小林一弘氏、松永圭一郎氏、阿部拓人氏も登場した。

資料を絶賛インデックス化中

さて、スクウェア・エニックスが取り組むプロジェクト“SAVE”とは、ゲームの開発資料・データなど、社内に眠る貴重な資料をサルベージして、保存していくことを目的としている。CEDEC2021にて公開されたセッションもリポートしているので、気になる人は下記記事をチェックしてほしい。

上記記事の内容を発表すると、社内からも社外からも、ものすごい反響を得られたという。さらに、同じようなことをやってみたい方々からも相談を受けることもあったそうだ。また、認知活動を広めていったところ、社員からの連絡を受け、数十件の相談もあったとのこと。

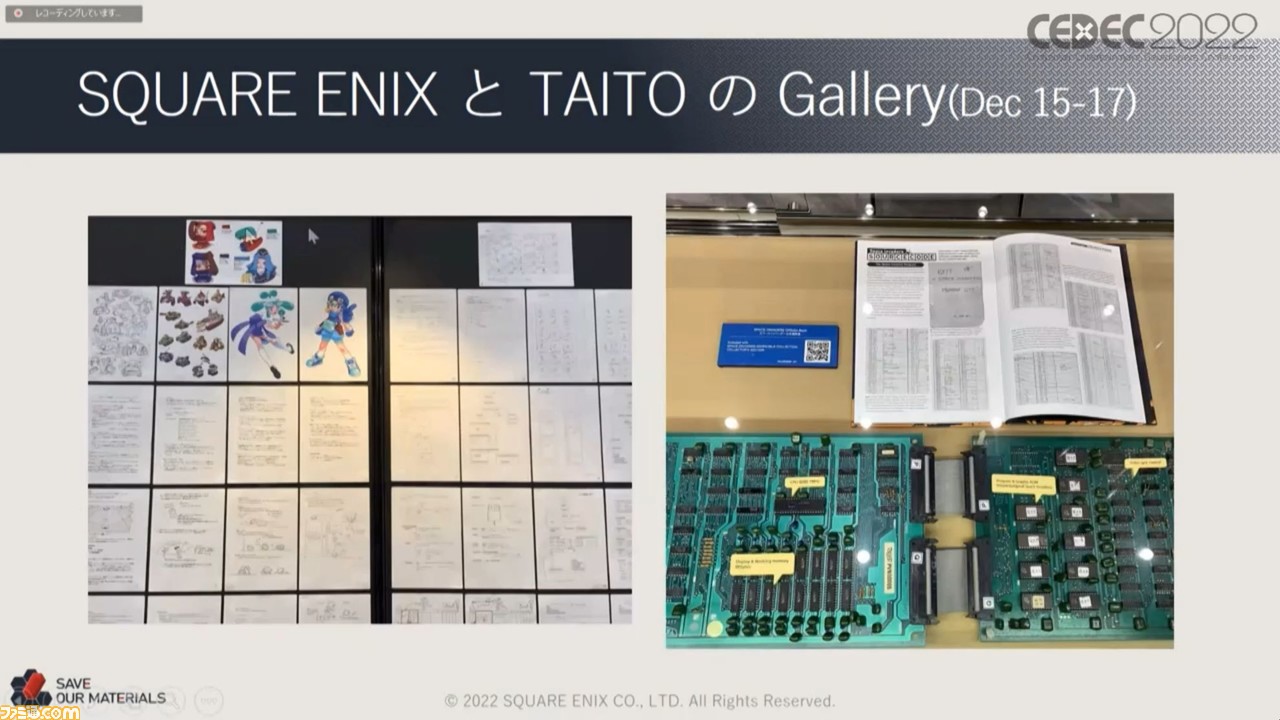

反響は海外にも広まり、コンピュータに関する国際会議・展覧会である“SIGGRAPH ASIA 2021”でもタイトーとともに公演・展示をしたそうだ。こういった活動が認知されていき、現在はゲーム業界の保存活動に文化庁の事業として、立命館大学ゲームアーカイブ推進連絡協議会における招待講演もしたのだとか。

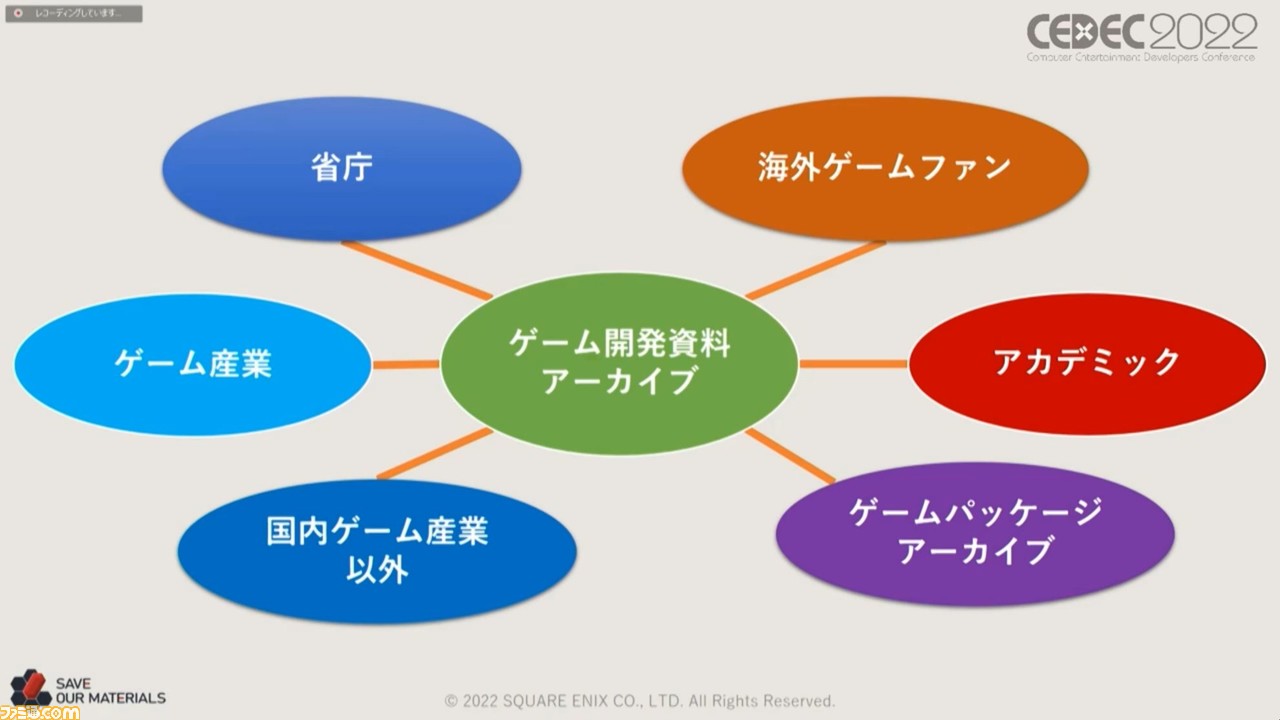

こうして開発資料をアーカイブしていくことで、ゲーム産業のみならず、いろいろな分野・層につながりを持つことができたのが現状だ。

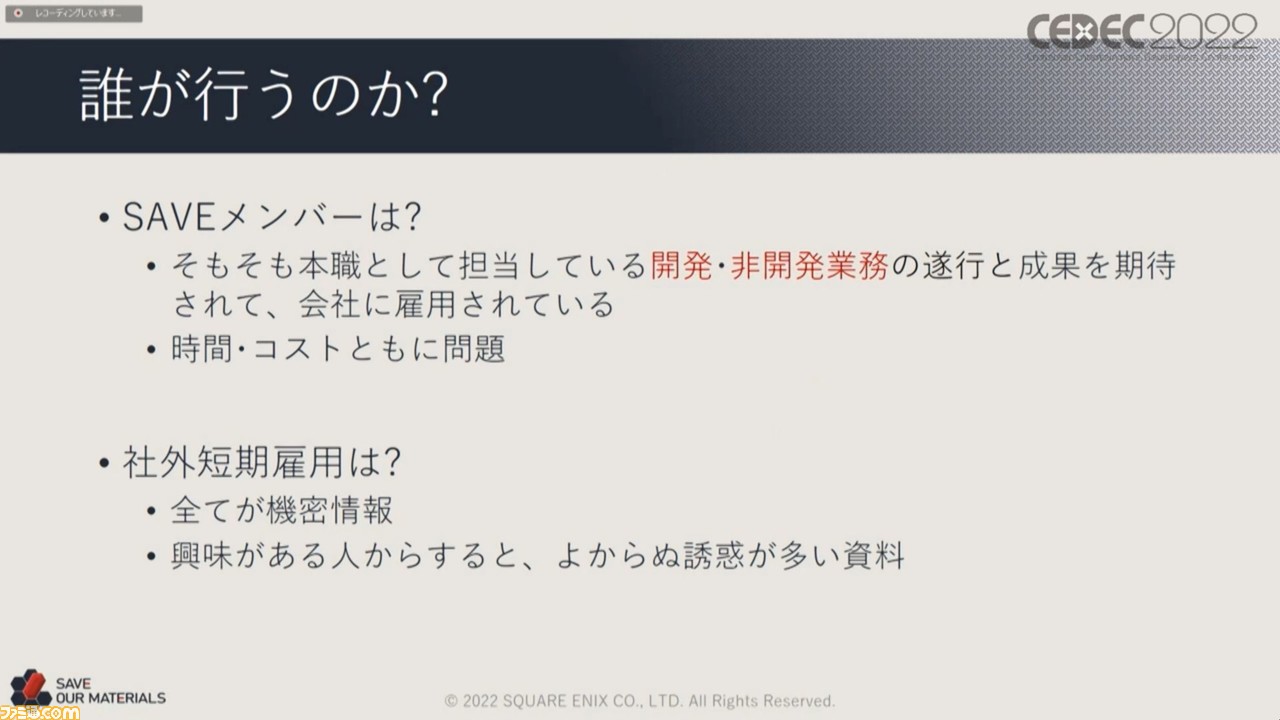

そんなSAVEは、2021年は3名のみと三宅氏は言っていたが、より実働的なスタッフたちも現在はいるようだ。SAVEはそもそも本職の業務を傍らで兼任しているため、時間もコストもそこまでSAVE掛けられない。ではアルバイトなどを雇えばよいのでは、となるが資料はすべて機密情報ゆえに、何かと危険性が予測される。

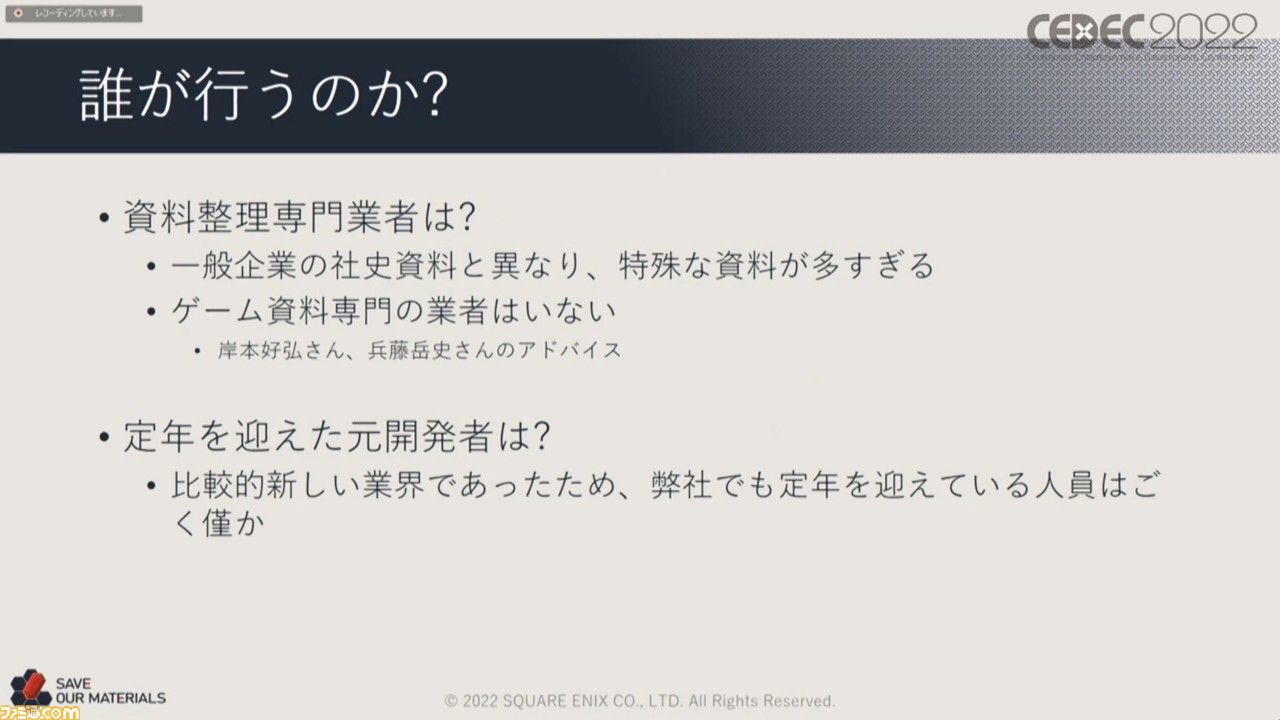

資料整理を専門とする業者も存在するが、ゲーム会社の資料というのは一般企業とはまったく違うものなので任せられないという。定年を迎えた元ベテランに任せる案もあったが、ゲーム会社は歴史としては比較的若く、スクウェア・エニックスも定年退職者がほとんどいないので不採用となった。

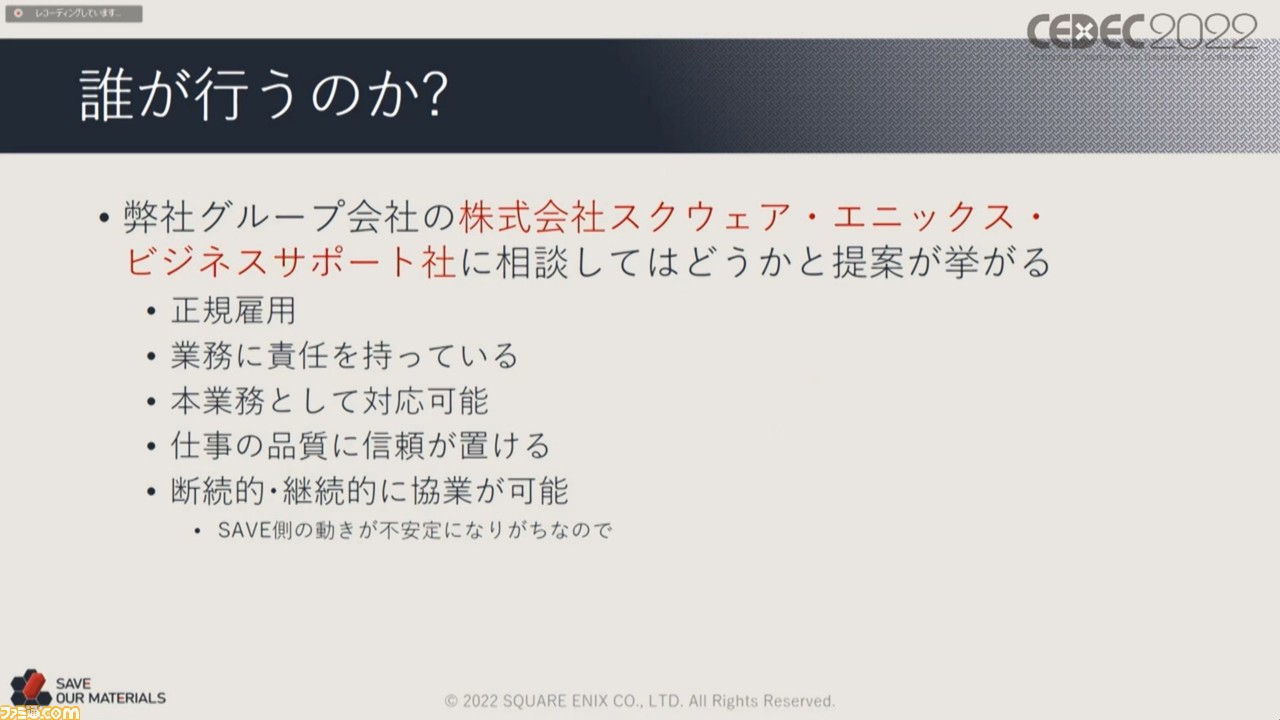

そこで、スクウェア・エニックスホールディングスのグループ会社のひとつ、スクウェア・エニックス・ビジネスサポートに頼む案が浮上した。グループ会社の仲間であるし、正規雇用社員もいる。かつ仕事の品質に信頼を置きつつ継続的に協業が可能であることから、任せることになったという。

現在はSAVEとスクウェア・エニックス・ビジネスサポートが協力して過去資料のインデックス化を進めている最中とのこと。

お宝の山では苦労もたくさん!

では、実際にどのようにして資料をインデックス化しているのか、その解説が行われた。ゲームファンにとって“スクウェア・エニックス”はよく知っている存在だが、“スクウェア・エニックス・ビジネスサポート”はなかなか聞きなれない会社だ。

スクウェア・エニックス・ビジネスサポートは、スクウェア・エニックスホールディングスの特例子会社。特例子会社とは、障がい者雇用の促進・安定を図る配慮がされた子会社のこと。業務内容としては、グループ会社の各事業における業務のサポートをしているようだ。

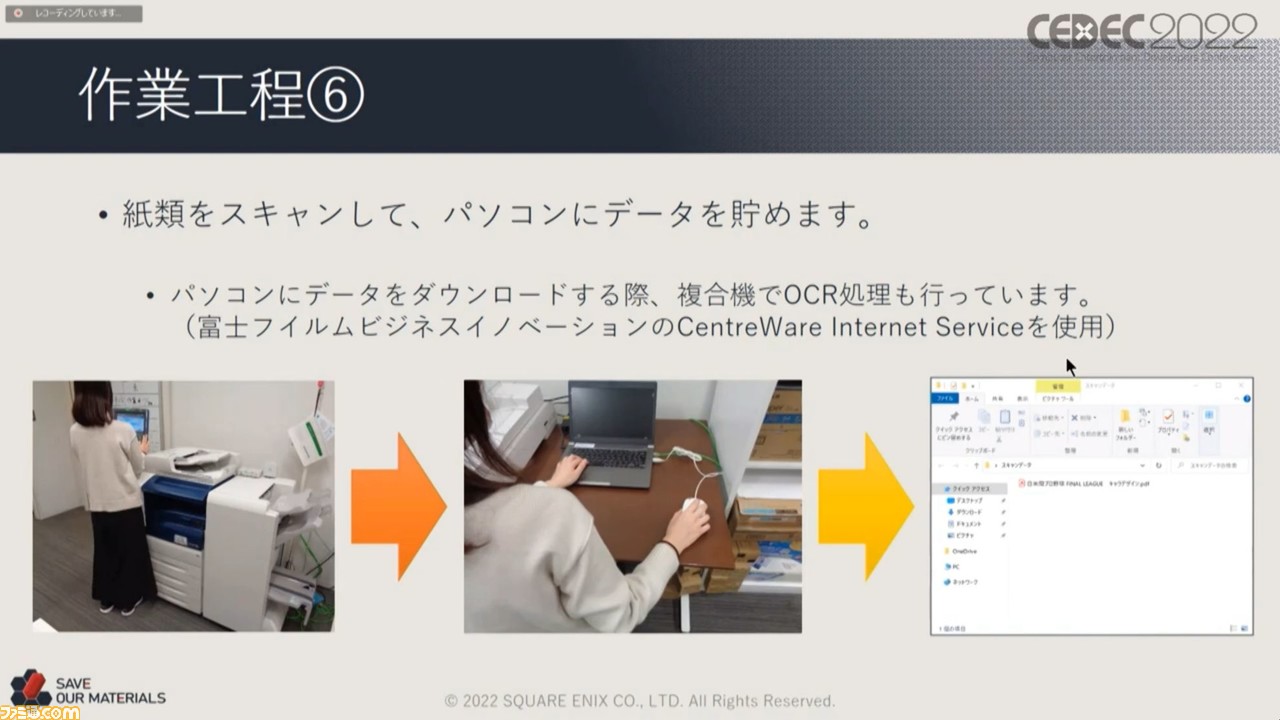

インデックス化に使用しているのは、資料をスキャンする複合コピー機、資料を撮影するカメラ、それらのデータ管理等をするためのPCの3つ。

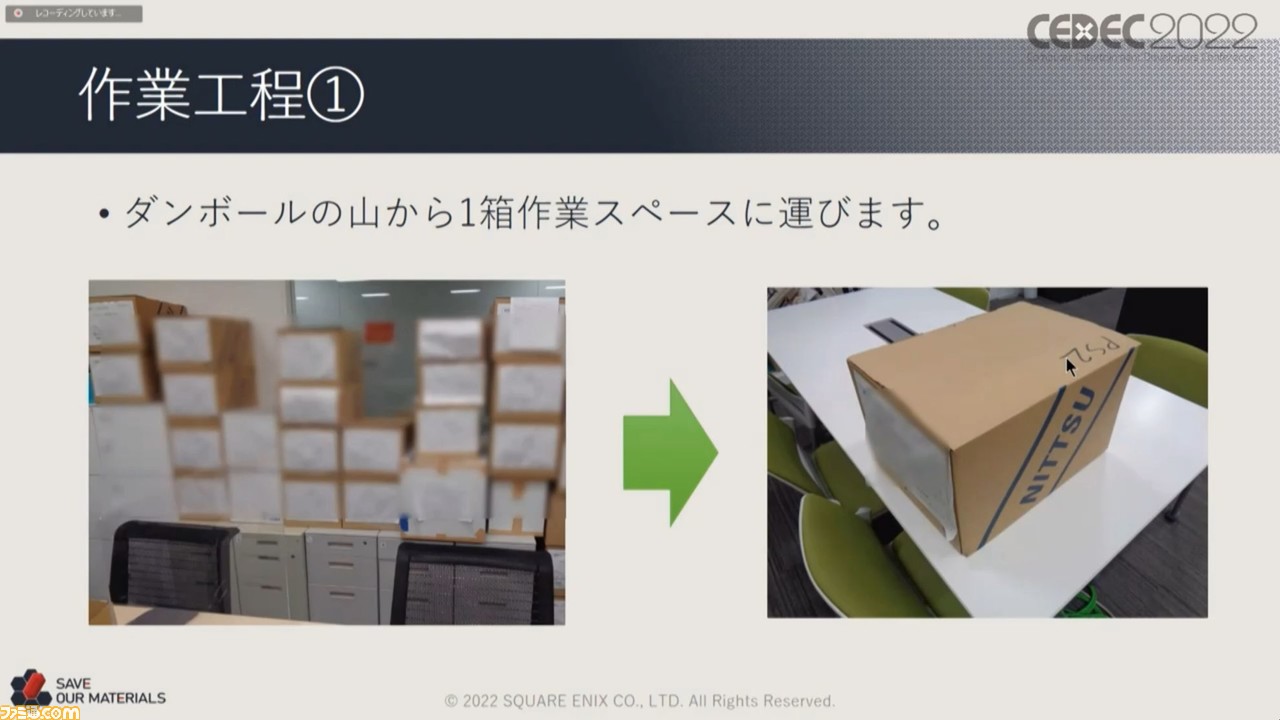

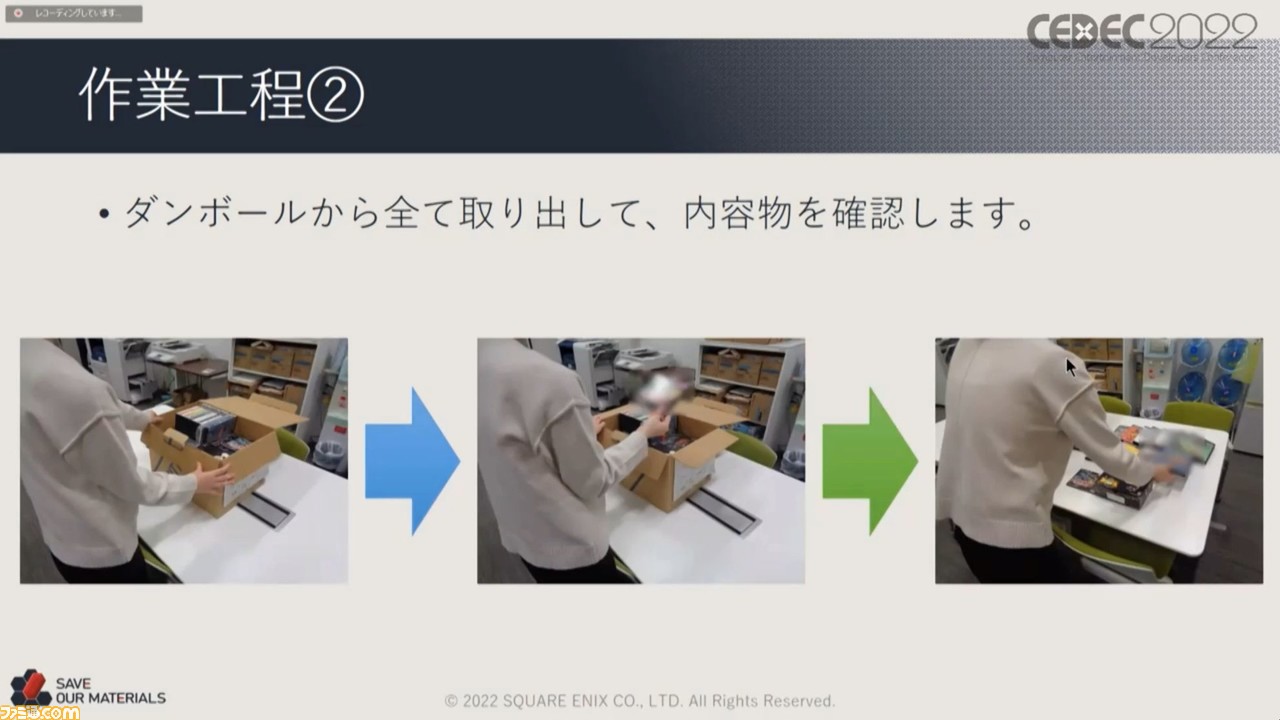

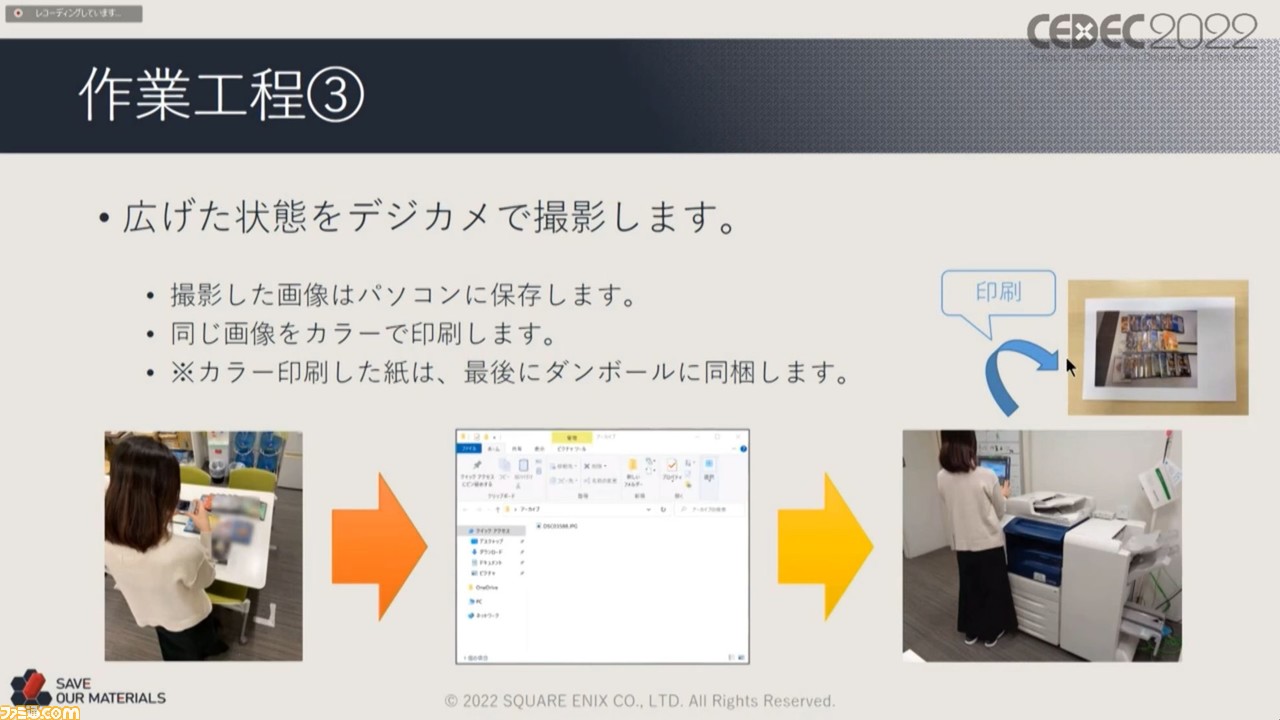

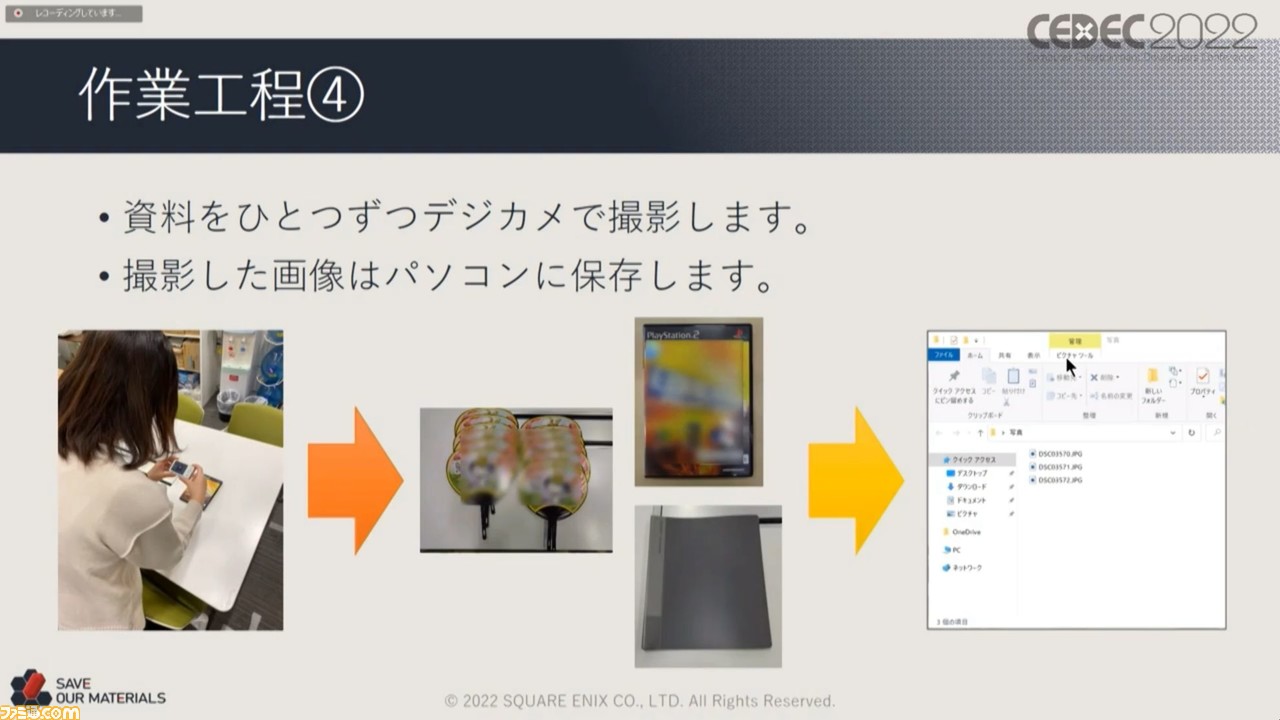

ダンボールごとに管理していると前回の発表でもあったが、まずダンボールを作業スペースに1個持っていき、その中身を撮影して写真として出力。あとでダンボールを開けたときに、何が入っているのかざっくり分かるようにするためだそうだ。さらに、資料をひとつずつ撮影していく。

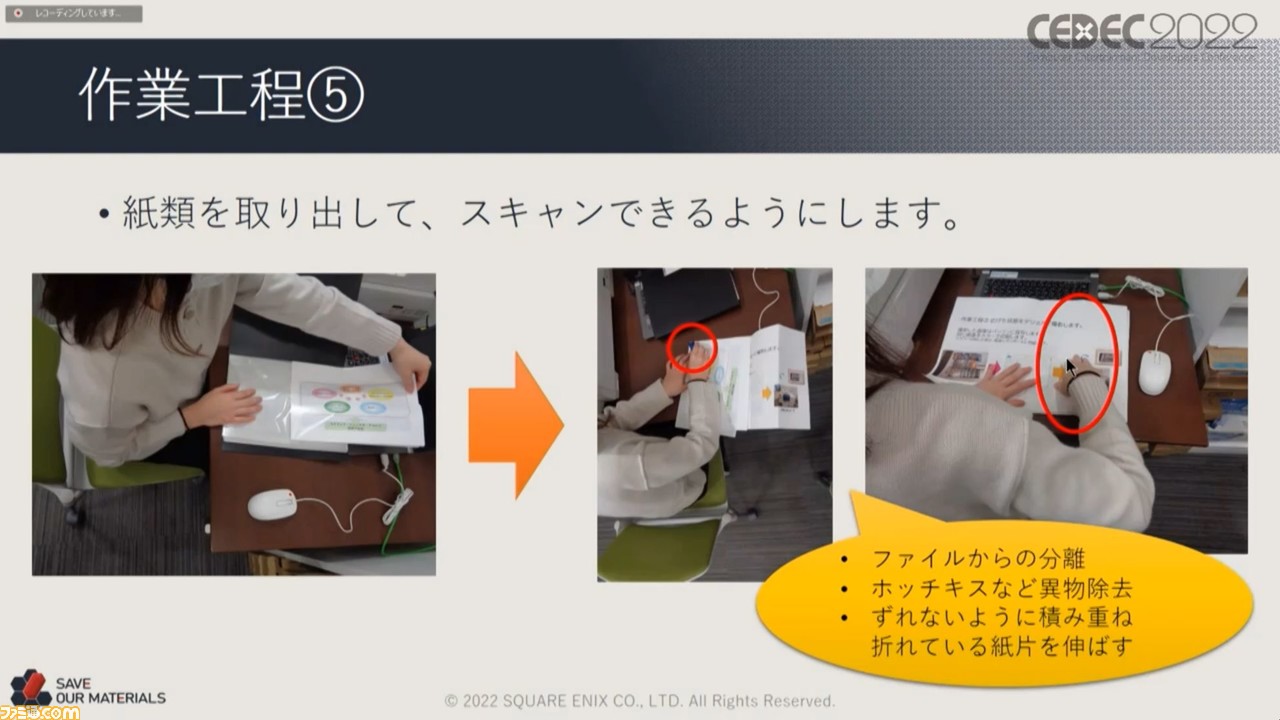

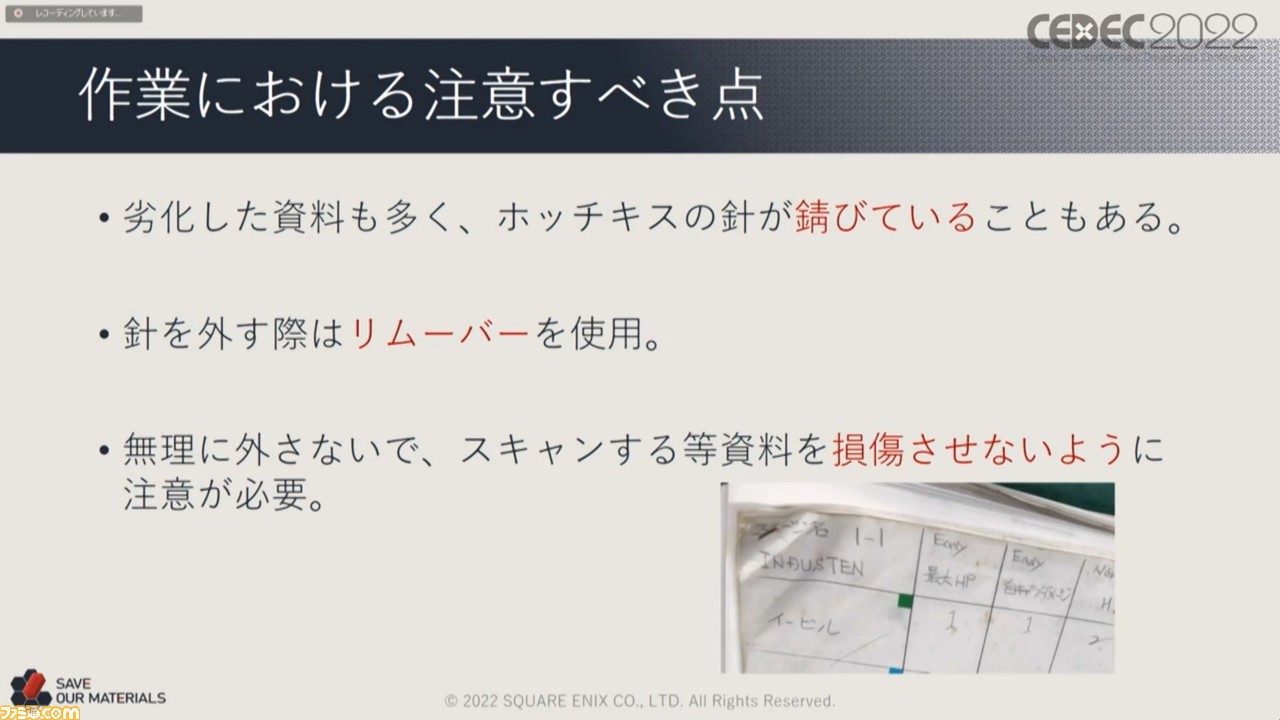

ファイリングされているような紙資料は、折れていたら伸ばしたり、ホッチキスを外したりして、スキャンできる状態に持っていく。スキャンした紙資料はデータ化されるほか、自動でテキストデータ化もされている(OCR処理)。

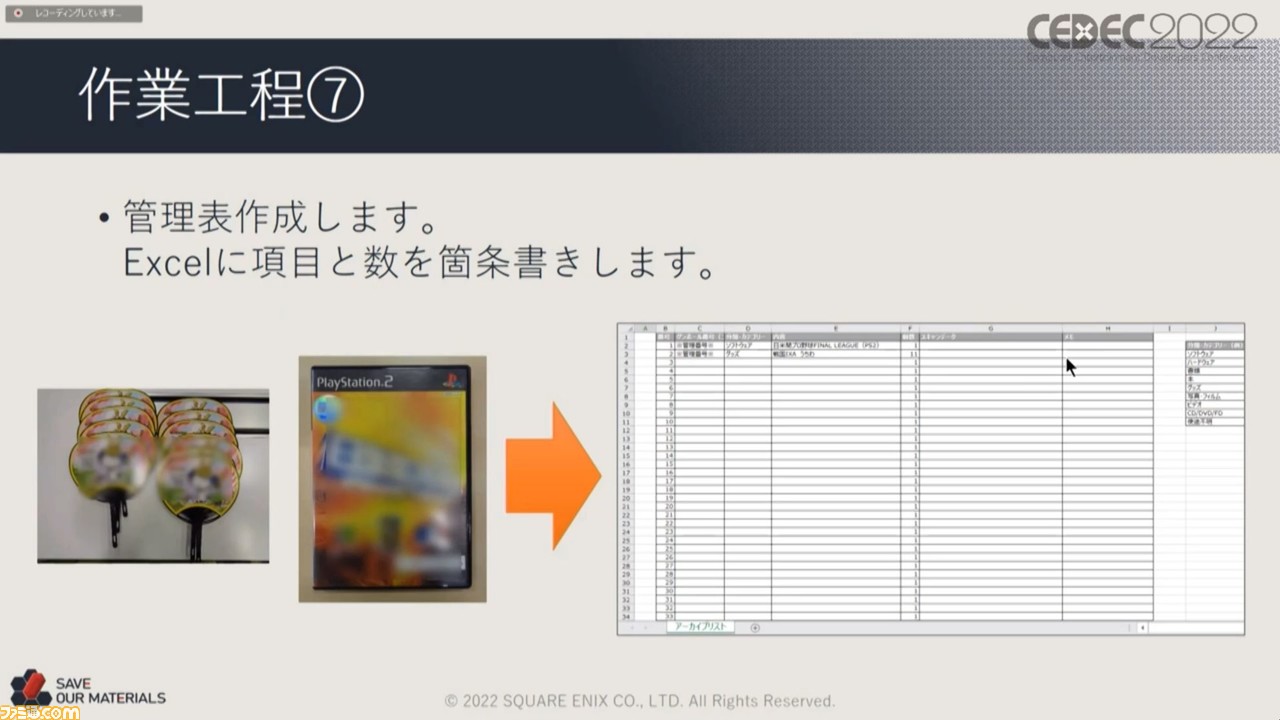

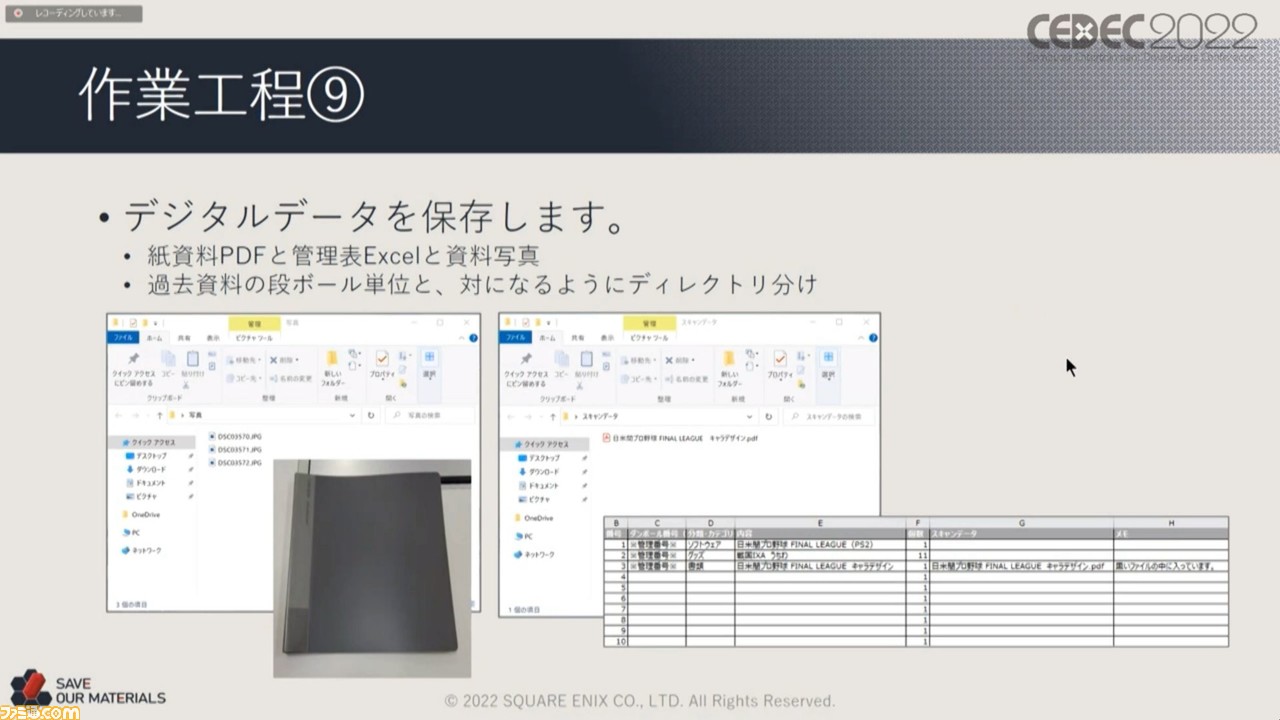

さらに、ダンボールの中身が何なのか、カテゴリを分けつつ数も数えて、箇条書きでエクセルに書き込んでいく。そしてその内容物をすべてダンボールに戻して、アナログな作業は終了。最後にデジタルデータをディレクトリ分けして、作業終了。ダンボールは一時置き場に戻すという。

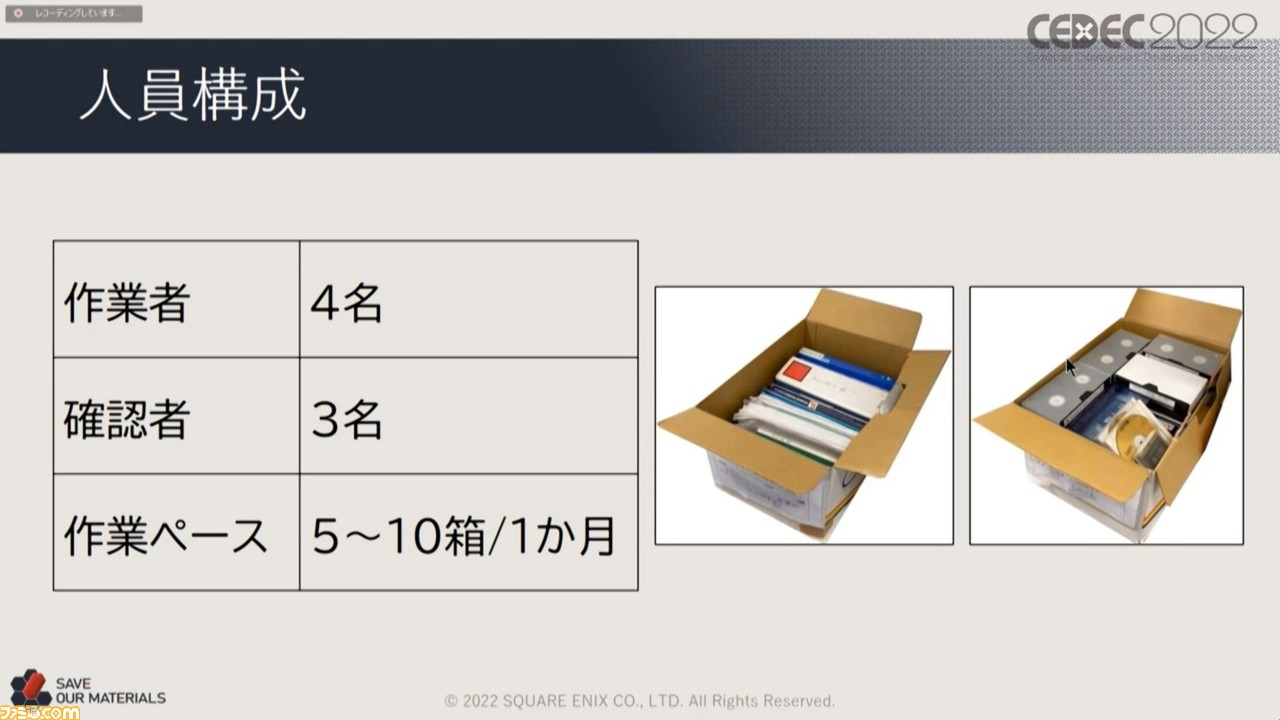

ゲームファンにとってはお宝の山。一見おもしろそうにも見えるが、苦労もなかなか多そうな業務。スタッフ数は作業者が4名、そのミスがないか確認する者が3名で回しているとのこと。

ほかの業務との兼ね合いもあるため、全員が働き続けているわけではない。ペースとしては1ヵ月で5箱~10箱くらいの感覚で進んでいる。以前三宅氏は「約10000箱は眠っている」と言っていたので、完了するのはまだまだ先になりそうだ。

最初のうちはやはり慣れない作業ということもあり、大幅に時間が掛かってしまったり、写真の撮り直しも多発したのだとか。次第に慣れていくうちにコツを掴んだり、撮影技術の向上も感じられるようになってきたそうだ。

担当スタッフたちは当然その制作物に関わっていないので、資料が何の資料なのか分からないという事例もよくあるという。“この資料が何なのか”というファイル名を付ける際には、いまも苦労しながら進めているそうだ。

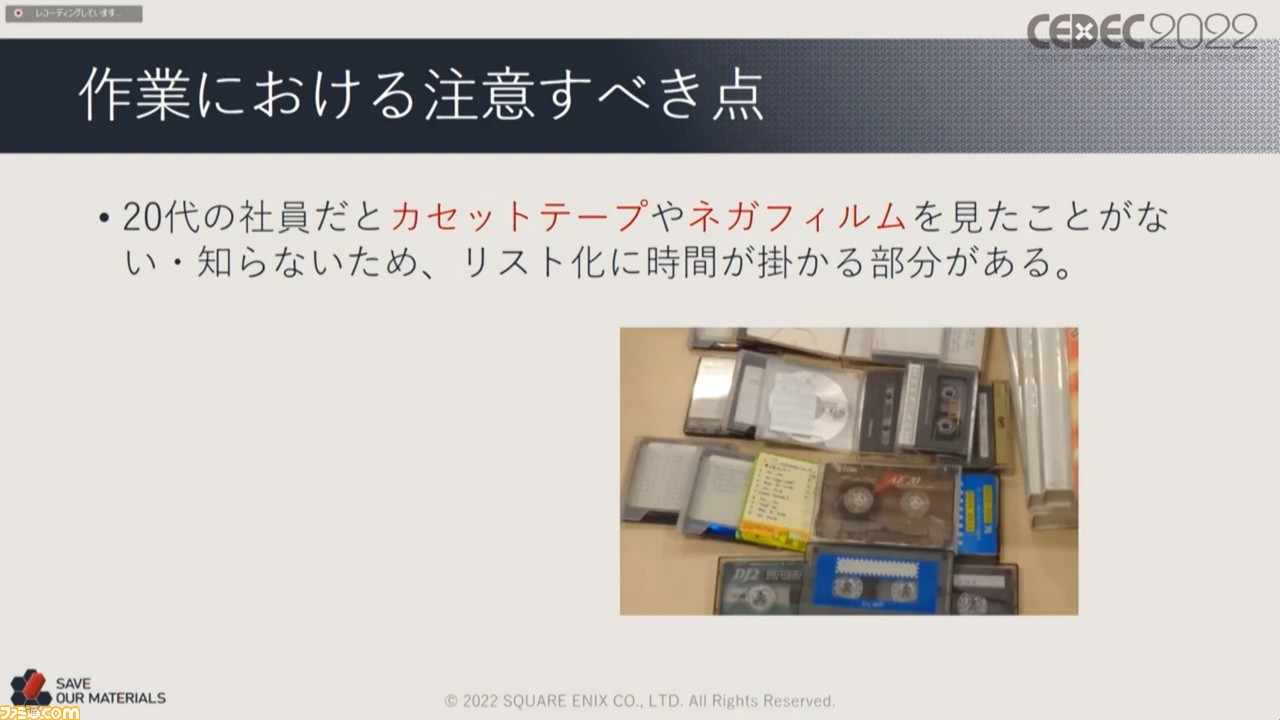

また、20代前半の若いスタッフは資料の中からカセットテープやネガフィルムを見つけても、現在はほぼ使われていない媒体ゆえに、それが何なのかまったく分からないというケースもあったという。

たしかに使ったことのない未知の記録媒体を、形状などからそれが何なのかを覚えていくのはちょっと難しそうだ。

作業スタッフたちからの感想も語られた。しっかりファイルに収められているものもあれば、乱雑に紙袋にごちゃっと入れられた資料もあったりと、資料をしっかり残しておくことの重要性、そして資料を取り扱う際の重要性がわかったという。そしてそれらの資料を通して、1作品を作り上げる苦労も感じられたそうだ。

やはりゲーム好きのスタッフもいるようで、ゲームの貴重な資料がつぎつぎと出てくることに楽しさを感じる一方で、未開封のゲーム機やソフトなど希少価値の高い資産が大量に出てくるため緊張しつつ取り扱っていたという。

記録メディア損失の危機

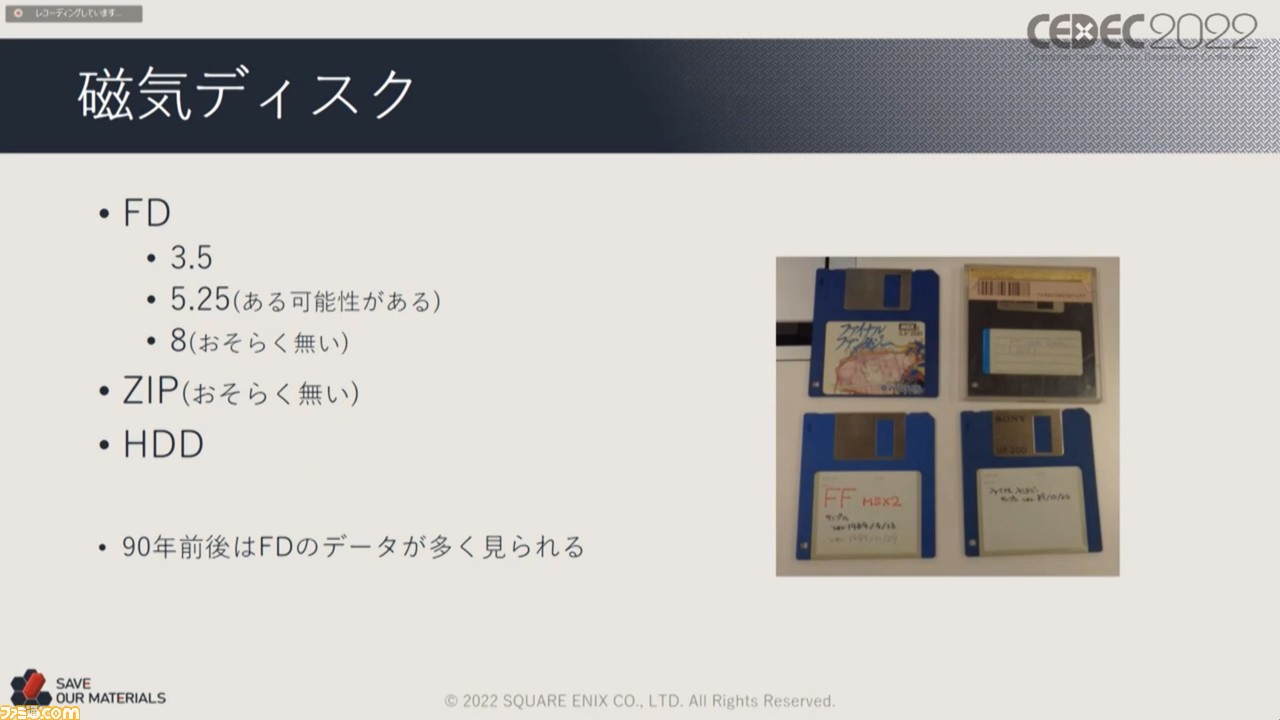

続いては資料のバックアップについて。カセットテープなどの話もあったが、資料には多彩な記録メディアが使われている。ここ近年のディスク媒体だけでもCD-ROM、DVD-ROM、Blu-rayとつぎつぎと代わっていったように、ゲームの進化とともに記録メディアも進化していった。

紙の資料、紙メディアはデータ化できるようになり、さらにテキストデータ化され文字検索などにも対応できるようになったので、とても使いやすい財産となった。しかし、紙以外の記録メディアは再生してみるまで何が入っているのか基本分からず、さらに専用機器も必要となる。

しかも、記録メディアは経年劣化により記録情報が失われる可能性もある。単純に、物理的に急がないと二度とその資料が見られなくなるかもしれないのだ。

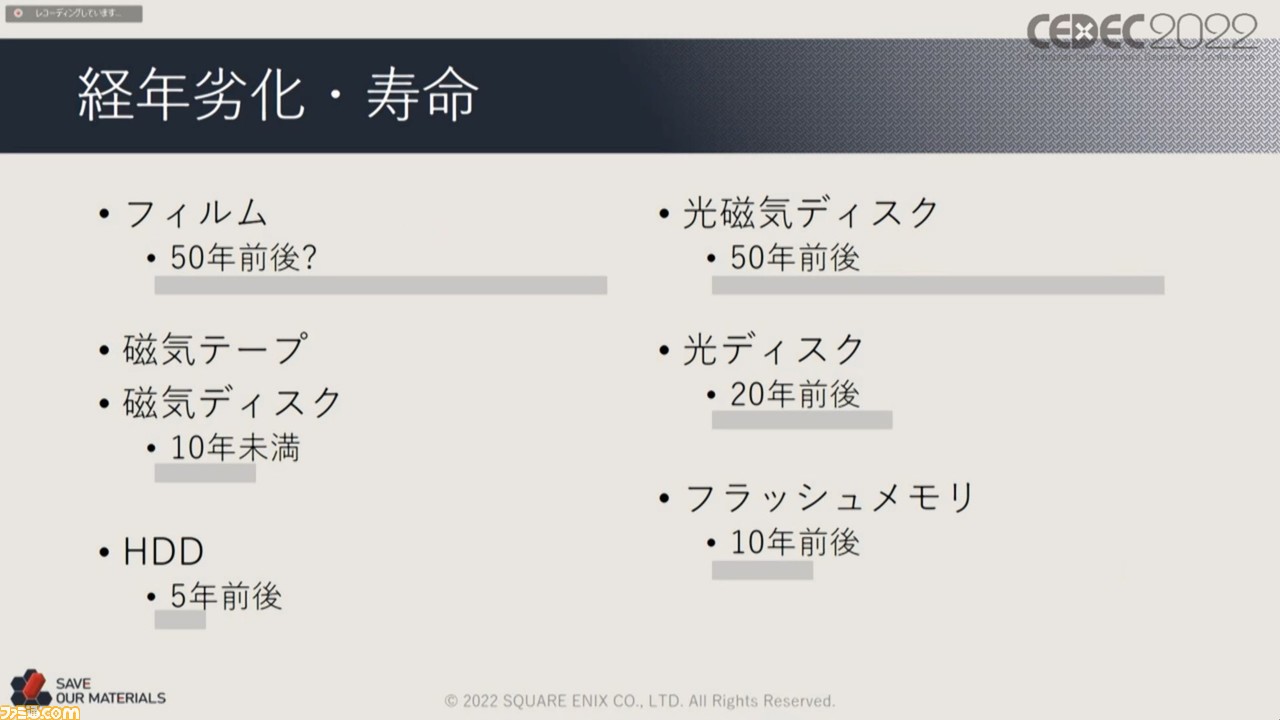

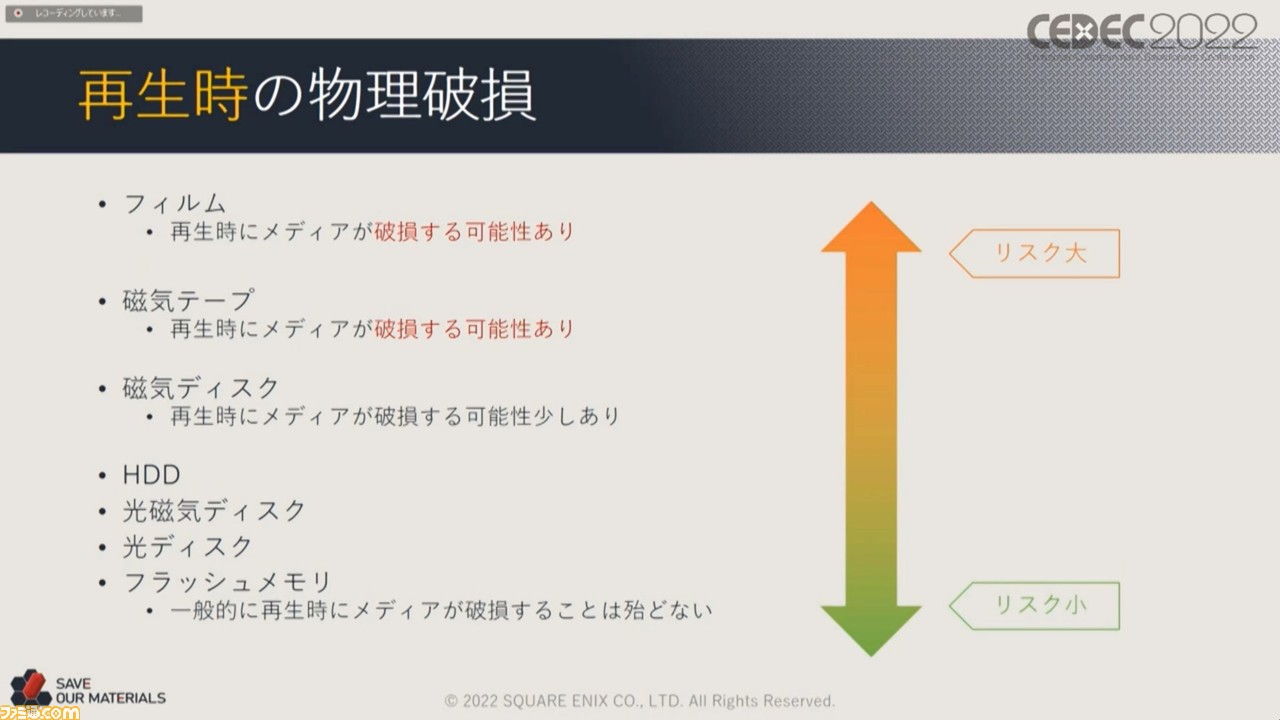

それぞれの記録メディアは、種類ごとに寿命の長さが異なり、HDDになると約5年前後とかなり短い。また、再生時に破損してしまう可能性もある。フィルム、磁気テープは物理的に回して再生するため、ちょっと確認しようとしたらテープが伸びて破損、なんてことになってしまうかも。

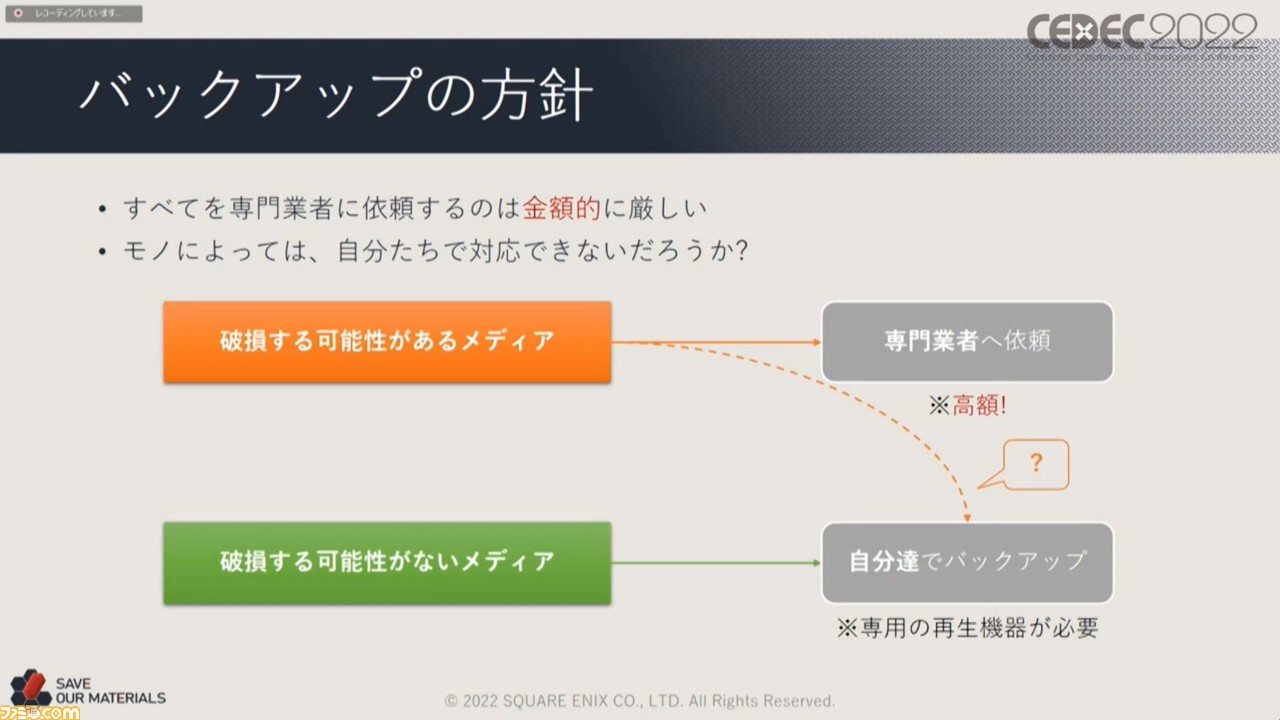

そのため、破損する可能性のあるメディアは専門業者への依頼を考えた。ただ、ゲーム業界よりも古い歴史を持つ映画業界でも同等の問題が起きているそうで、じつは専門業者は現在かなり多忙なのだとか。我々の想像する金額よりも遥かに高額なようだ。

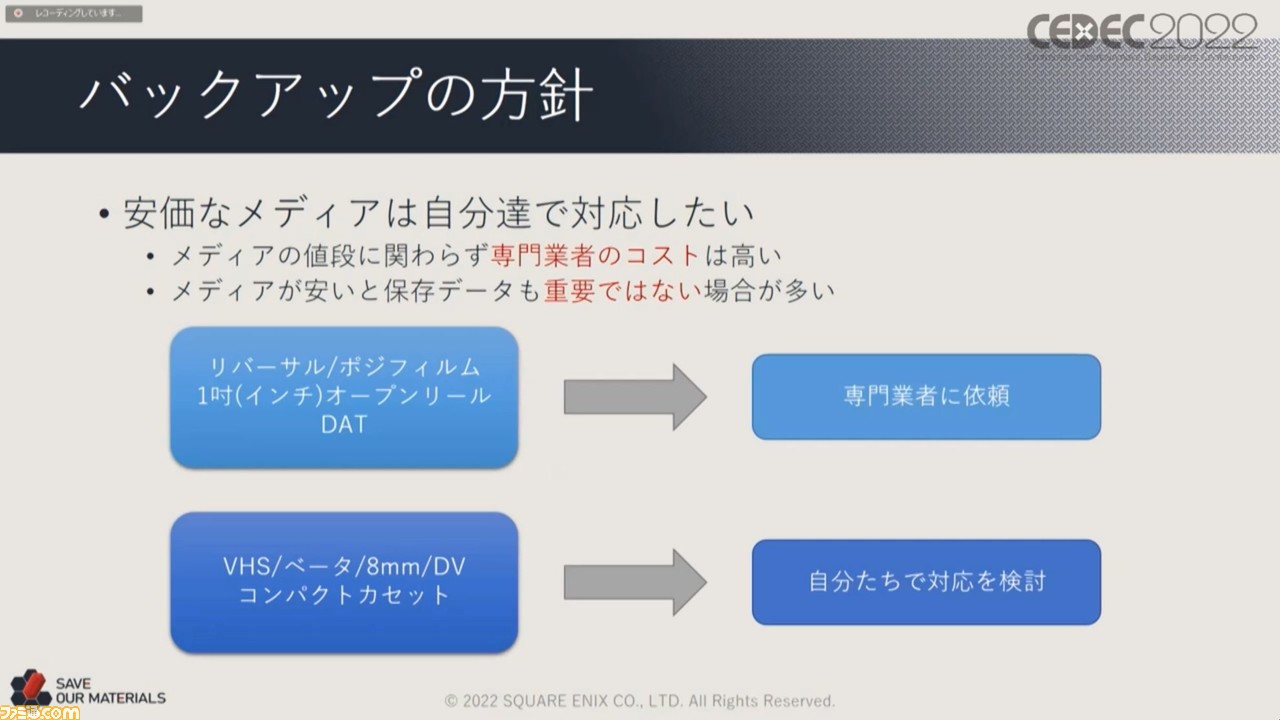

さすがにすべてを依頼するのは厳しいということで、一部は自分たちで対応するかもしれないとのこと。判断が難しいところではあるが、そこまで重要ではないデータだと判断した場合は、自分たちでチャレンジするかもしれないそうだ。

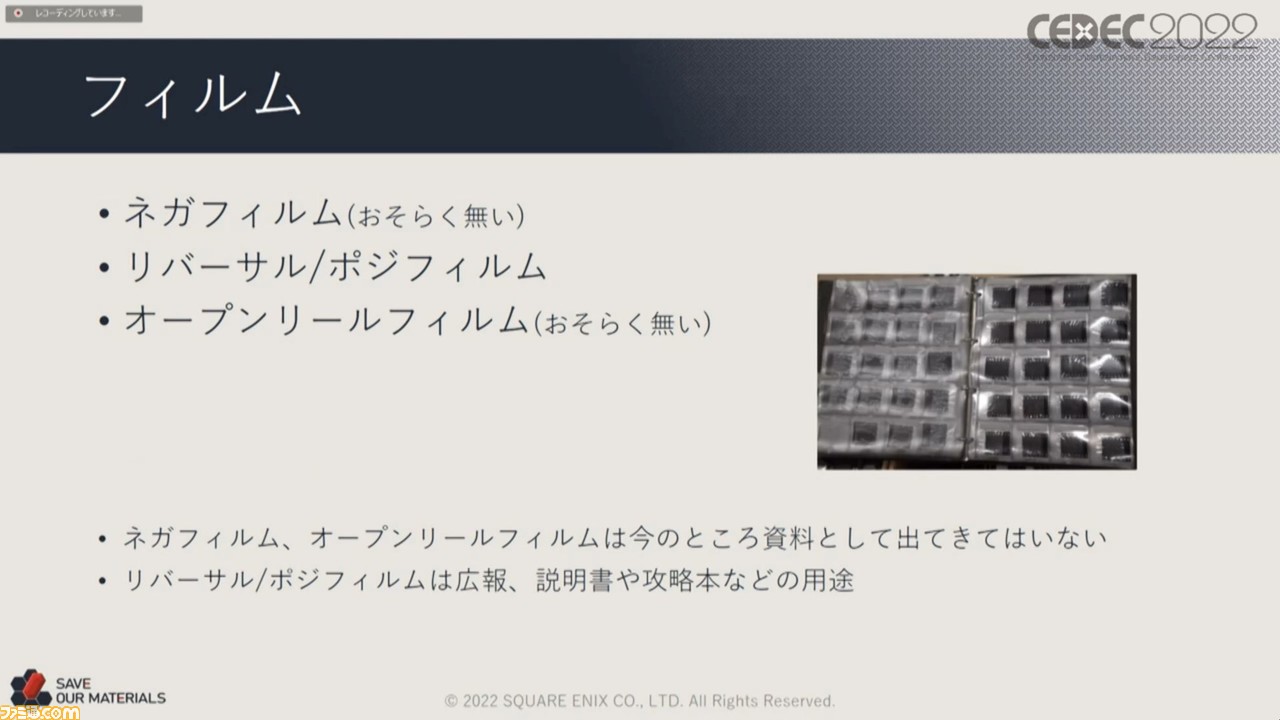

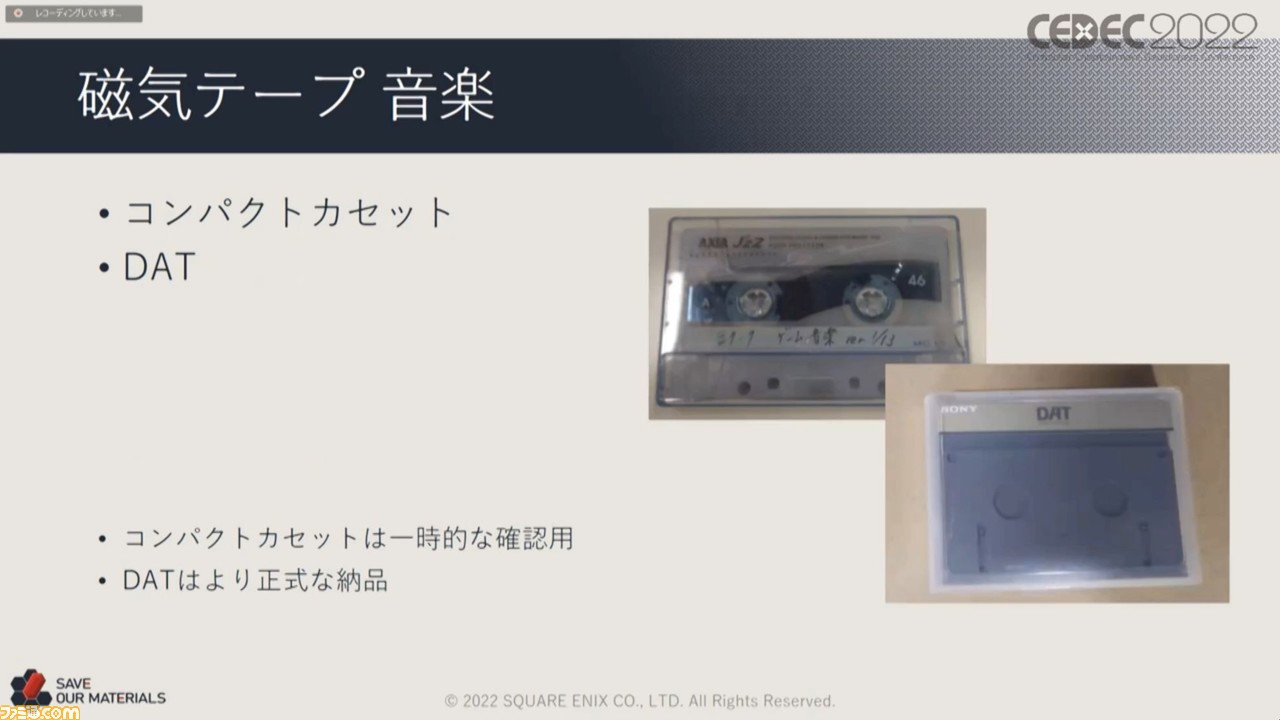

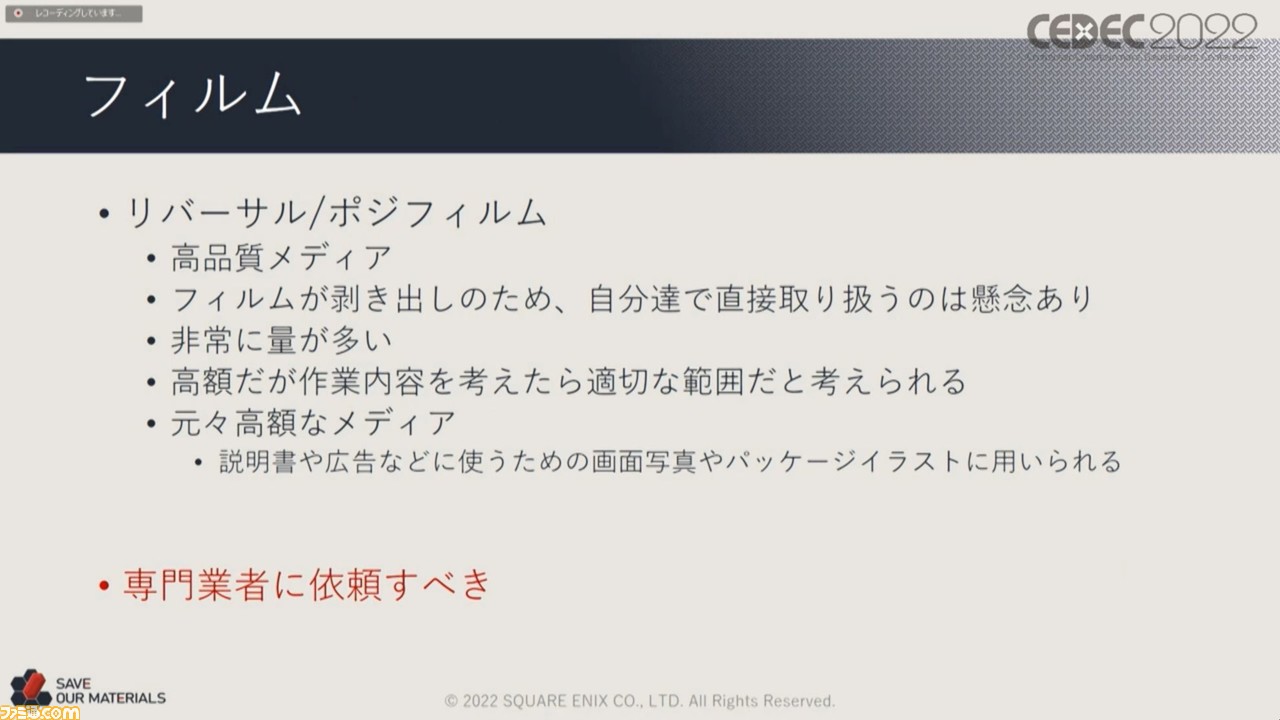

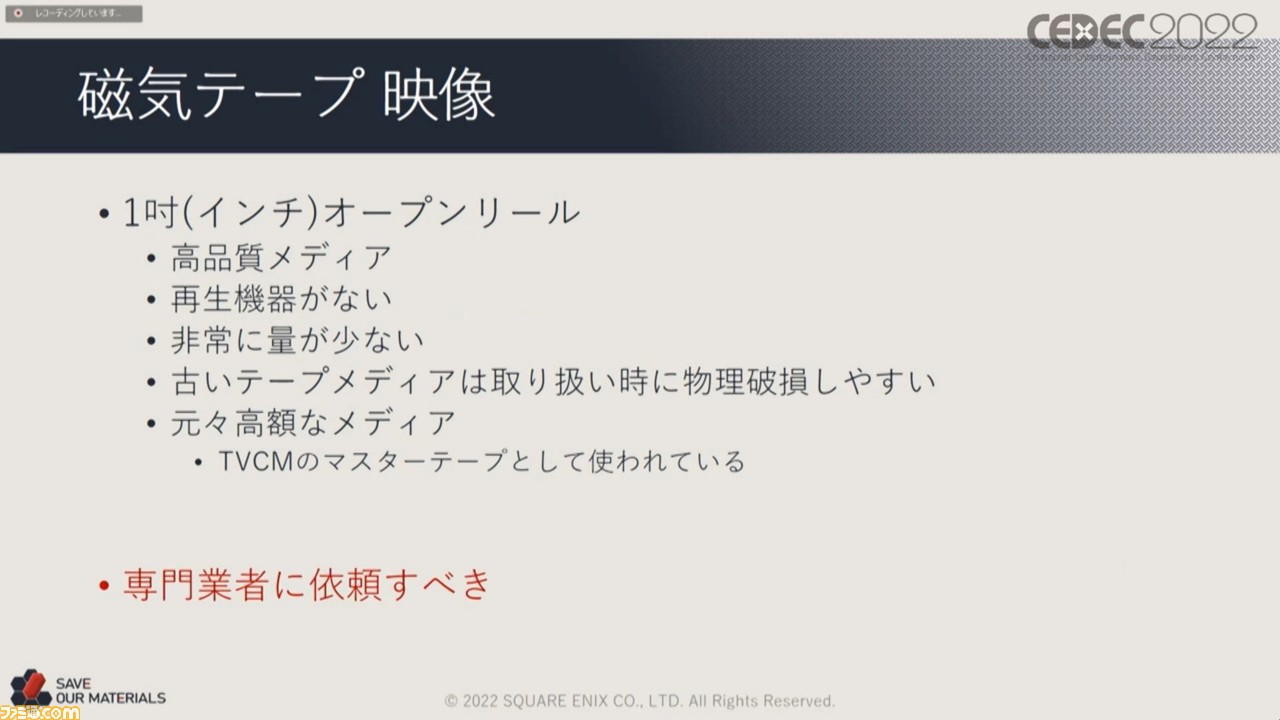

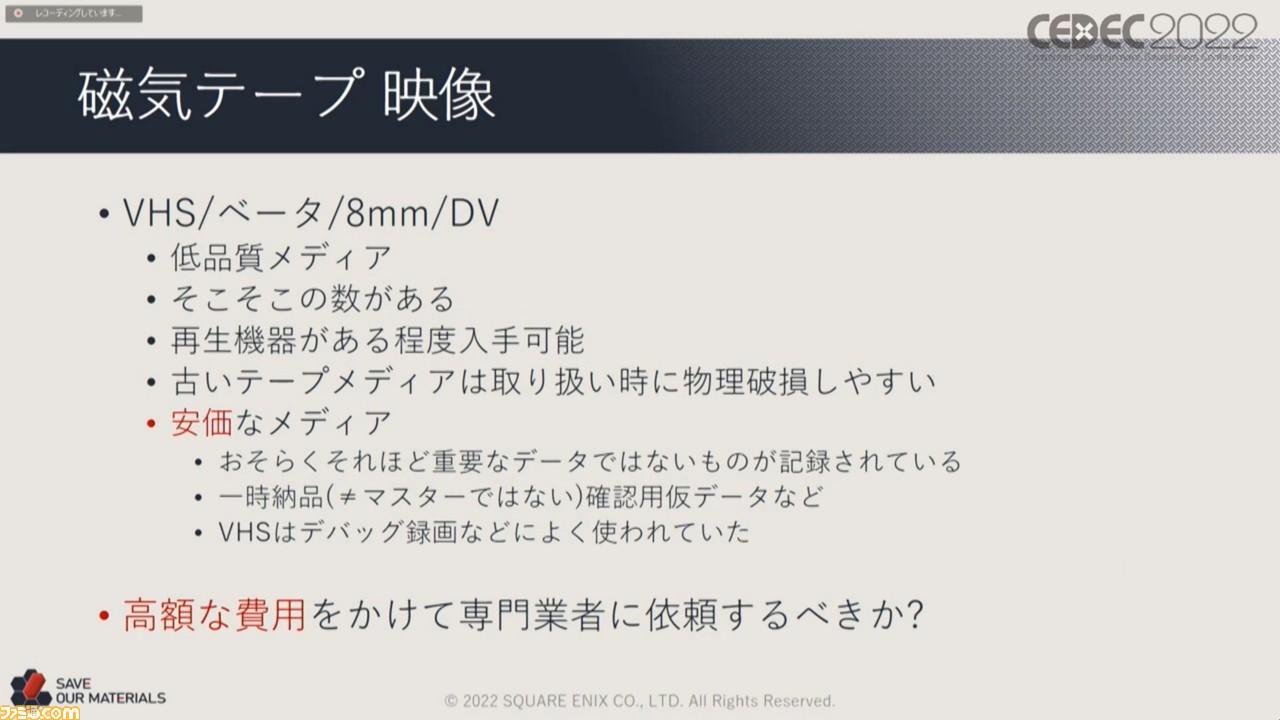

これらの判断基準は、あくまでSAVEではこのような判断を下したと、参考までに解説された。リバーサル、ポジフィルムといったフィルム媒体、1インチオープンリールといった磁気テープ映像、磁器テープのDATは、確実に専門業者に頼むべきだそうだ。この3つはそもそも高価な記録メディアで、マスターデータを納品するようなものに使用されている。また、再生機器がない、手に入りにくい問題もある。

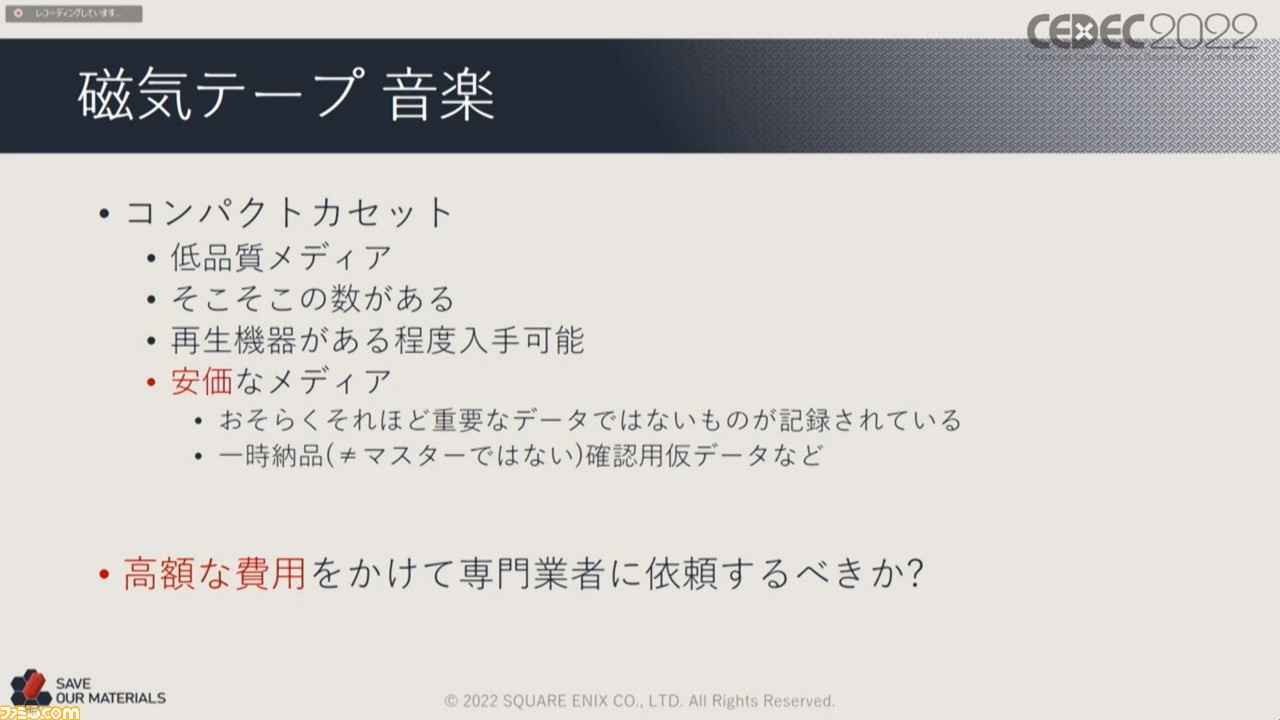

ビデオテープも呼ばれているVHSなどのメディアは、モノによっては自分たちでやれるかもしれないと判断。ビデオ自体が安価なメディアなので、重要データの保存には記録されていなそうだと考えたそうだ。また、ビデオデッキなどの再生機器自体も、いまでも手に入れようと思えば、ある程度手に入るからだ。同じ理由で、いわゆるカセットテープと呼ばれるコンパクトカセットも、そう判断したようだ。

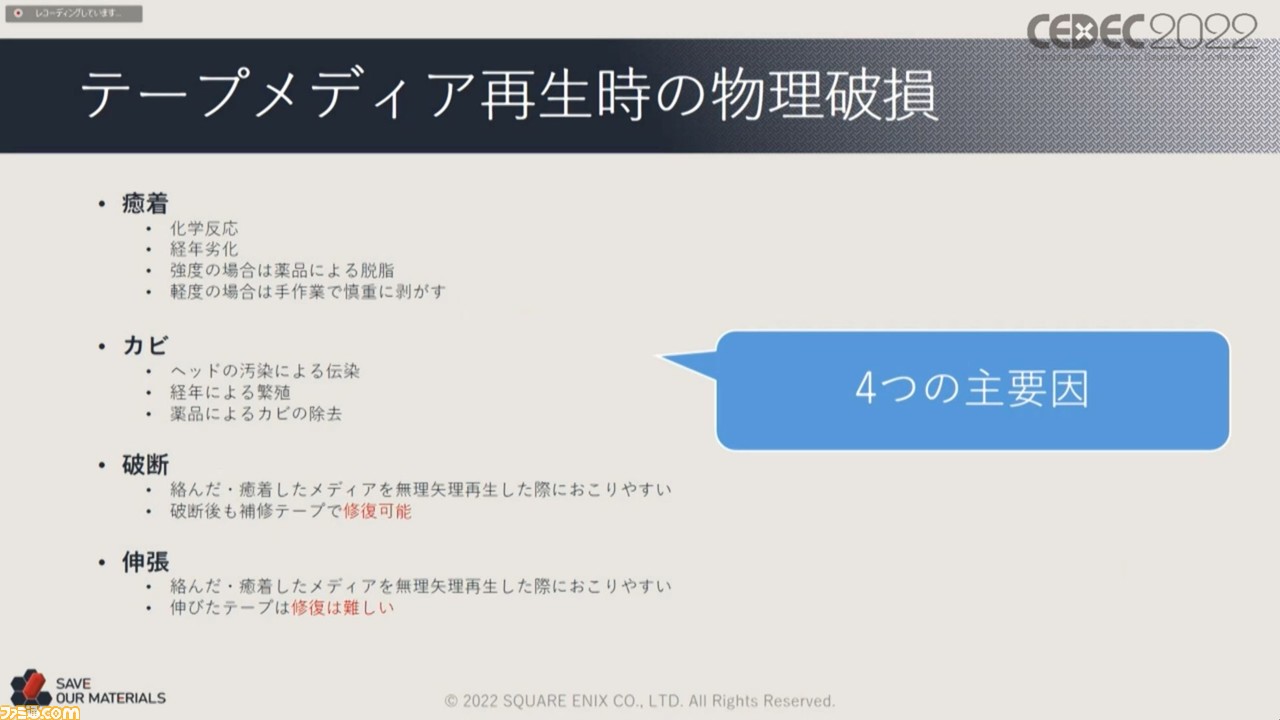

自分たちで再生する場合の対策、気を付けるべき点も語られた。テープの癒着でテープが切れてしまう懸念や、カビが発生していて破損に繋がるなど、とにかく慎重に扱う必要がある。記録メディアの保存状態にも左右されるところだが、三宅氏は「ゲーム業界ですから……」と言いつつ、まあ基本的にはダンボールなどに雑に詰め込まれていることが多いようだ。対策自体は現在検討中とのこと。

ゲームを文化にするために

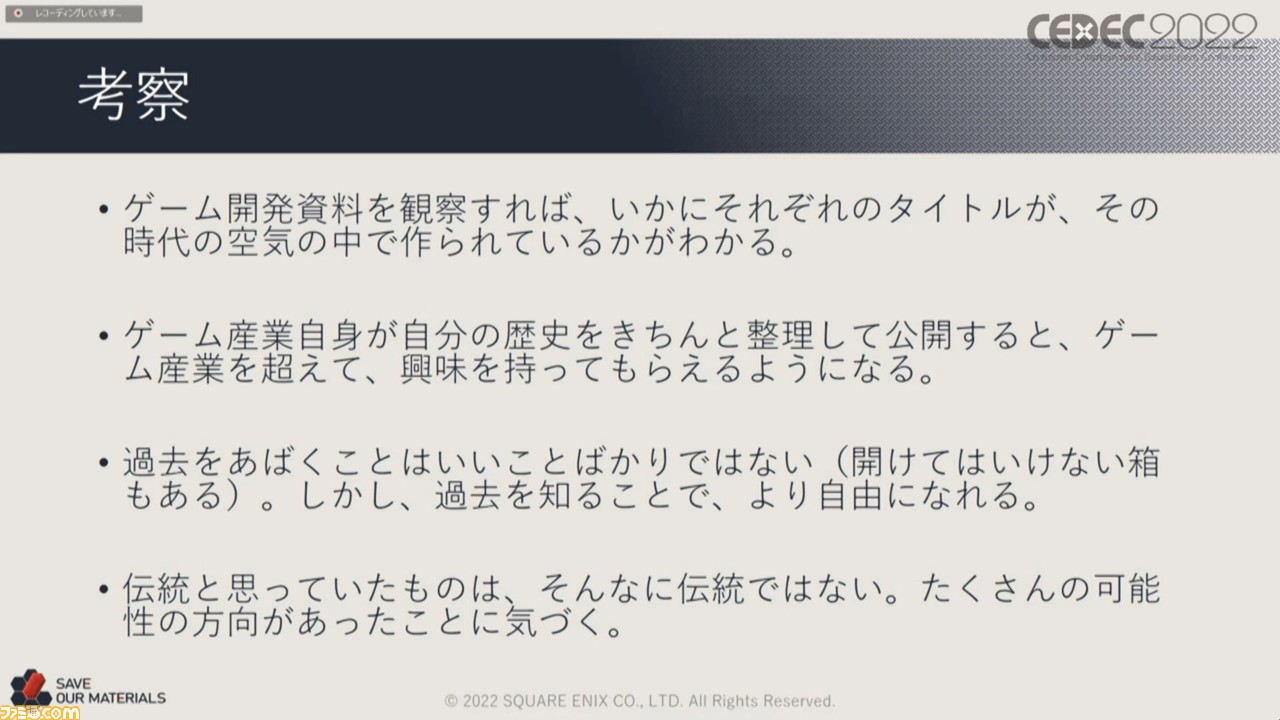

最後に、実際に取り組んでみて、三宅氏がゲーム開発資料から感じた考察が披露された。資料を見ると、それぞれのタイトルがどのような動きだったか、時代の空気が感じられるという。たとえば連絡にメールではなくファックスが使われている、ワードではなくワープロ資料など。連絡手段まで資料から見えてくる、というわけだ。

また、整理されてまとまった歴史があると、ゲーム産業以外の分野に興味を持ってもらいやすいのだという。理由としては、データがまとまっているから自身の産業と比較しやすいから、などあくまで憶測の域。ただ、確実に興味は持ってもらえるそうだ。

歴史の中ではほかの会社と協業してゲームを制作している場合もあり、ほかの会社の許諾なしには公開できない資料もあるのだとか。何なら、もう連絡も取れない会社との契約書が残っている場合もあるそうだ。そういった泥臭い、開けてはいけないパンドラの箱も存在するとのこと。

さらに、「自分の会社の伝統はこうだ」と思っていたら、昔を見直してみると全然伝統でもなんでもなかった、なんてことに気づけたこともあったとか。ちゃんと歴史を紐づいているのを見ていくと、新たな可能性にも気づけたそうだ。

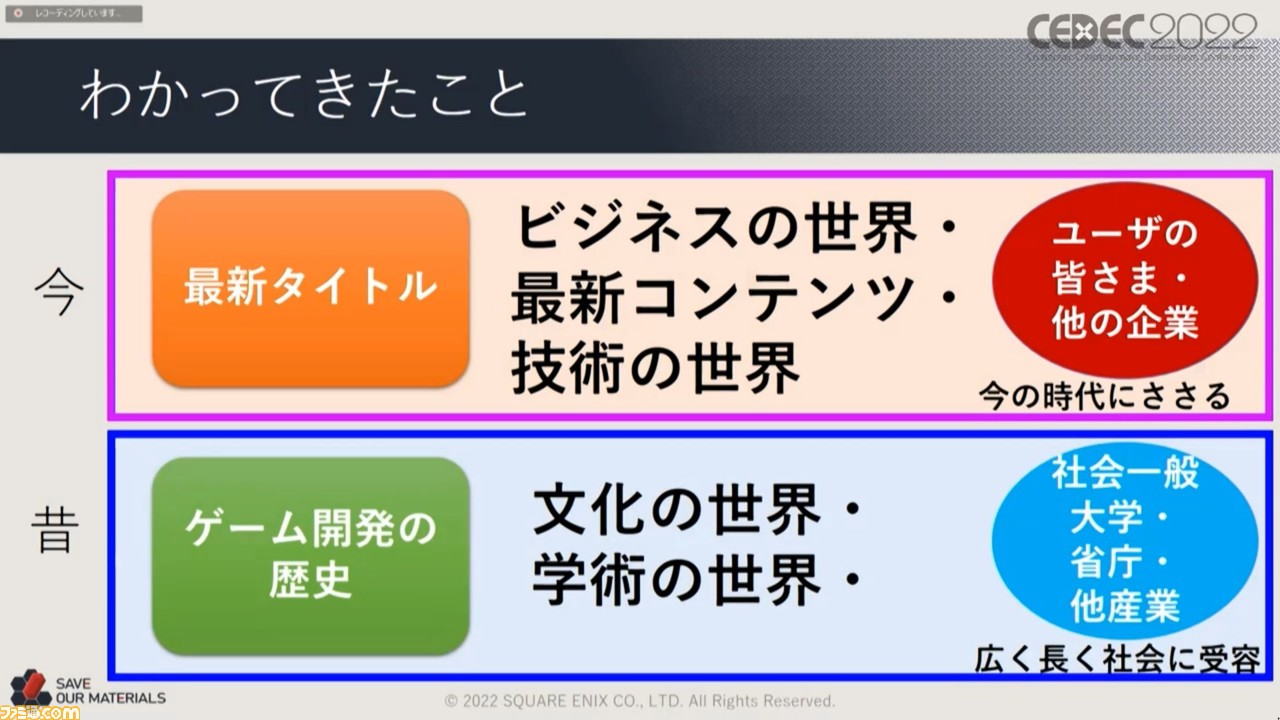

現在のゲームタイトルというのは、ビジネスのひとつであり、最新技術を競うもの。日々、ユーザーに喜んでもらうために開発されている。ゲーム開発の歴史というのはそれとは別で、文化や学術の世界のお話。歴史を公開することはゲームを文化にしていく必要なステップだとして、本セッションは終了となった。