『週刊少年ジャンプ』を筆頭に、日本と世界のコミック文化やエンタメ界を長年に渡り牽引してきた出版社・集英社が2022年4月にゲーム会社を設立。昨年から展開中のクリエイター向けサービス“集英社ゲームクリエイターズCAMP”やゲームコンテスト“GAME BBQ”も合わせて、大きな話題となっている。

その集英社ゲームズの設立の経緯、同社が目指すゲームパブリッシャーの未来形やゲーム開発の新しいスタイル、さらに日本のゲーム産業へのアツい思いなど、同社執行役員のキーパーソン森通治氏、山本正美氏のおふたりにざっくばらんにお話を伺った。(インタビューはオンラインにて実施)

(取材・文/バカタール加藤)

森 通治(写真・左)

集英社ゲームズ 執行役員 プロモーション・経営管理統括

アップルジャパンから集英社に転職し、デジタル事業部を経て、2019年に新規事業開発部に異動後、ゲーム事業を立ち上げる。2022年4月より集英社ゲームズ執行役員に就任し、プロモーション・経営管理統括を務めている。

山本正美(写真・右)

集英社ゲームズ 執行役員 ゲーム制作統括

アスキーにてゲーム開発に携わったのち、ソニー・ミュージックエンタテインメントに。その後、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)JAPANスタジオにて長年に渡り、ゲーム制作を担当。また、“ゲームやろうぜ!”、“PlayStation C.A.M.P!”とクリエイター発掘プロジェクトも主宰。2021年2月にSIEを退社後、エピグラズムを設立。現在同社代表を務める。

“PlayStation C.A.M.P!”の意思を継げたら……と思っていた

――本日はよろしくお願いします。まずはおふたりの自己紹介と、ご担当を教えていただけますか?

森集英社ゲームズの森と申します。現在は集英社の新規事業開発部を経て、ここ3年くらいはゲーム事業の立ち上げに携わっています。

また、集英社ゲームズが会社として(集英社本体から)スピンオフすることになり、山本さんにはゲーム開発の責任者を担っていただくことになりましたので、私は集英社ゲームズの宣伝・マーケティング部門、経営管理部門の責任者を担わせていただいています。

――森さんはもともと集英社で他の事業を担当されていたのですか?

森私は転職組で、新卒の時はアップルの日本法人に勤めました。アップルでは7年くらい営業企画の部門で、企業や学校にアップル製品をどう導入してもらうかといった営業企画職をずっと担当していました。ちょうど7年くらい前に、日本のデジタルコンテンツの仕事をしたいと考えて、集英社に転職をしました。その後4年くらいデジタル事業部というところでマンガアプリや電子書籍がどう広がるかということをやり、3年前にいまの新規事業開発部に異動になりました。

山本山本です。僕は森とは逆で、生粋の、ゲーム業界しか知らない人間です。アスキーでファミコン、スーパーファミコン世代の最後あたりからゲームプランナーとして仕事をしていました。その後、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)に退職し、そこからSCE(ソニー・コンピュータエンタテインメント、当時)に転職になりました。その後、会社名がソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)に名前が変わりましたが、ゲームプロデューサーとして、外部制作のデベロッパーさんといっしょにコンテンツを作るということをやってきました。SIEで21年くらい、SMEを含めると25年ソニー・グループにいたことになります。四半世紀、プレステーション・フォーマットのゲームしか作っていないという人生を歩んできました。

――プレイステーションのゲームしかって(笑)。山本さんが、じつは元アスキーの人だったというのは意外に知られていないかもしれませんね。

山本(笑)。今回は、いろいろな縁に恵まれまして。一昨年にSIEを退職して、自分の会社を立ち上げようと考えていたころに森さんと出会いました。そして“集英社ゲームクリエイターズCAMP”というクリエイター支援の取り組みに参加させていただく中で、集英社が新しくゲーム事業を立ち上げるというお話があり、そこへ参加させていただくことになり、いまに至ります。

――ソニーで“PlayStation C.A.M.P!”に取り組まれていた山本さんが“集英社ゲームクリエイターズCAMP”に参加されると聞いて、これはおもしろそうなことになるのでは? と感じていました。おふたりが出会ってタッグを組むまでのいきさつを教えてください。

森結論からいうと、共通の知り合いを通じて出会ったのが始まりですが、じつは長い背景がありまして……。

GoogleさんがGoogle Play Indie Game Festivalという企画を4年くらい前からやられているのですが、そのGoogleさんから集英社に協賛の打診がありまして、当時『少年ジャンプ+』の仕事を手伝っていたこともあり、ジャンプ+の細野編集長と私が担当することになりました。そこでコンテストに携わり、いろいろな取り組みを始めたのですが、やってはみたものの、ゲームのことはゲームのプロにしかわからないということを感じながら、「どういうノウハウが僕たちには足りないんだろう」という漠然とした悩みを抱えたまま、3~4年間ゲームクリエイターとの仕事を続けていました。

その中で「ゲームのクリエイターさん発掘の過程と、マンガ家さんの発掘の過程っていっしょなんだな……」という話で、編集長と盛り上がったんですね。

その後、新規事業開発部に移ってから、私自身ゲームがすごく好きだったこともあって、本格的にゲーム事業を進めることになりました。ゲーム事業の立ち上げに際して、このコロナ禍になる前に海外のゲームイベントをひと通り見て回ったのですが、インディーゲームブースの盛り上がりがすごくて……。「ヨーロッパや北米がこんなに盛り上がっているのに、日本はまだそこまで盛り上がっていないな」というのが率直な感想でした。

――それはいつごろのことですか?

森コロナの直前なので、3年前の2019年くらいですね。集英社DeNAプロジェクツという合弁会社があるのですが、「独立系のゲームクリエイター界隈は海外で盛り上がっていて、僕自身や集英社としても個人・少人数開発を行うゲームクリエイターを支援してきた。でも、ゲームを作るプロではないので、お金を投資する力はあってもゲーム作りのノウハウが足りていない」と考えていて、DeNAさんと何かいっしょにできないかという相談をしていました。そのときにSIE出身で“PlayStation C.A.M.P!”のメンバーだった小島英士さんを紹介していただきました。

小島さんからSIE時代のお話を聞くうちに「集英社版の“PlayStation C.A.M.P!”をやりましょう」という話が持ち上がり、僕が企画を練ることになりました。そして“集英社ゲームクリエイターズCAMP”という企画が生まれた、というのが集英社のゲーム事業の始まりです。

そのときに、人が集まってセッションして、ゲームを作るという過程があって、それを表した“キャンプ(CAMP)”というのはすごくいい言葉だな、と思いまして。僕たちも、バンドみたいにゲーマーが集まってゲームが作られていく過程を見ていたので、すごくしっくりくるネーミングだなあと感じました。

企画名についてはいろいろな候補がありましたが、どうしても“CAMP”という名前がいいなと盛り上がりまして。でも、ソニーさんがずっと使っていたものを無断で使用するのは気が引けるということで、SIE時代に小島さんの上司だった山本さんにお繋ぎいただき、「CAMPという名前を使いたいのですが……」と話を通させていただいたんです。

――なるほど。そんないきさつがあったんですか! こうなった経緯がよーくわかりました!

山本そのとき僕はまだSIEにいて、小島くんから久しぶりに「飲みましょう」というお誘いがあって、集英社の森さんと集英社DeNAプロダクツの杉山さんという方と渋谷でお会いすることになりました。「何の話かな?」と思ったら、今度「CAMPという名前を使ったクリエイター支援企画をやるので一応耳に入れておかないと……」って言われて。「それは僕のものじゃないので、どうぞ」とお答えしました。

森エンタメ業界は仁義の世界なので、こういうのはすごく大事にしなくてはいけないなと思っていました。おそらくNOと言われることはないとは思っていたのですが、私たちも、ソニーさんが展開されていた“PlayStation C.A.M.P!”などの取り組みに対してリスペクトを込めて活動していたので、「山本さんの耳に入れておかないと……」と思っていました。

私自身、ソニーさんが“PlayStation C.A.M.P!”をやっていた当時のプレイステーションやPSPのゲームはめちゃくちゃ遊んでいたので、じつを言うと、あの時代のゲーム作りについて山本さんのお話を聞いてみたいという気持ちももちろんありましたし、SIEさんとも関係性を作って、おこがましい話ですが、意思を継げたら……とも思っていました。「こういうことをやらせていただくので、よかったらいっしょにやりませんか?」というノリでお声がけさせていただきました。

山本でも、そのときにはもう僕はSIEを辞めるか辞めないかみたいなころで、辞めるなら転職するのではなくて、「自分の会社を立ち上げよう」と考えていました。それこそ、僕の経験値が活かせるのであれば若いクリエイターを支援できるような仕事ができたらいいな、と漠然と思っていたんです。そんなときに、まさに“渡りに船”といいますか、おもしろい話が舞い込んできて、しかも「“CAMP”でしょ?」と。もし呉越同舟できるのであれば「お願いします」という気持ちでした。それで、昨年2021年の春に参加させていただくことになりました。

森(山本さんが正式に参加したのは)ちょうど、山本さんが会社を作られた直後だったんですよね。

山本2020年の2月28日に退職して2021年4月1日からお世話になっていますね。もう事前に決まっていたのではないかというくらいのタイミングです(笑)。

――まさに完璧なタイミングじゃないですか! それありきで辞めたとしか思えないくらいの……(笑)。

森山本さんを辞めさせたみたいな話になっている(笑)。

山本本当に不思議なご縁だったんですよね。

『キャプテン・ベルベット・メテオ ジャンプ+異世界の"小"冒険』(2022年7月28日発売/Nintendo Switch)

内気な少年のダミアンが、日本への移住をきっかけに“キャプテン・ベルベット・メテオ”という想像上のヒーローを作り出し、空想の世界の中で、『少年ジャンプ+』のマンガキャラクターたちと冒険するアドベンチャー。『怪獣8号』『HEART GEAR』『SPY×FAMILY』『地獄楽』『サマータイムレンダ』などが登場する。

「ゲームを作りたいと思っている人がこんなに多いのか」と肌で感じた

――奇跡のようなご縁だったんですね。そのころ、森さんのほうではどのような意図や規模感で、組織作りをしていこうと考えていたんですか?

森法人化というのは、当初はまったく考えていませんでした。個人的には、集英社の中の一事業としてやっていけるかなぁと思っていたので。

集英社としてはこれまで作家さんと向き合うということはやってきましたが、私たちがゲーム業界に参入させていただくにあたり、いきなり「ゲームクリエイターの支援、個人開発の支援をやりますよ!」みたいなことを言っても「うさんくさい」と思われそうじゃないですか。

――体のいいゲーム業界参入……みたいなイメージは持たれてしまいそうですよね。

森そうですよね。そう思われるだろうなと思ったので、最初は“ゲーム業界に参入する”というイメージよりも、まずはシンプルに「ゲーム業界が困っているところを解決しよう」というスタンスで始めようと思いました。そこにフォーカスした活動としてやっていくほうがよいだろうな、と直感的に思っていました。

Google Playチームの関係の方々ともずっとコミュニケーションは取っていたので、個人や少人数のゲームクリエイターたちが“何に困っているのか”についてはヒアリングをしていました。そこで彼らが困っていることには、大きく分けて、開発資金と、宣伝・プロモーションのふたつの問題があることがわかりました。

ゲームが少人数で作れる時代とはいえ、3Dモデル、背景、グラフィック、サウンドなどが必要になれば、お金がかかる。よい企画があってもよいクオリティーに仕上げるためには、自力でできるラインとお金をかけなければいけないラインがあるわけです。まずそこがマンガとはまったく違うところだなと思っていました。

宣伝・プロモーションはマンガの世界といっしょで、いいものを作ってもユーザーに届かない時代になってしまっているので、そこにも困っているクリエイターが多い。

それらを踏まえつつ、最初はシンプルに、ひとつか、ふたつの作品に投資ができて、集英社という会社がゲームのクリエイターさんからも頼りにされる組織になり、作品に対してのコミュニティー作りができればいいなと思っていました。

事業としての収益以前に、そもそも私たちのゲームクリエイター支援策が支持されるのかどうか、受け入れてもらえるのかどうかが知りたかったし、ダメならダメですぐやりかたを変えるくらいのつもりで、まずはやってみようということでスタートしたという背景があります。

でも、そんな形で進めていったところ、気がつけば、ありがたいことに“集英社ゲームクリエイターズCAMP”は、すでに4500以上(7月上旬現在)の方々にご登録いただきました。また、ゲームコンテストをやったらこちらも想像以上の方々に応募していただき、「これはニーズがあるぞ」と思えました。

一方で、プロデュースする側にも、山本さんのようなゲームのプロフェッショナルな方々が集まってくださっているので、これは本格的にちゃんとした組織にしないと回らないなということで、今年の2月に集英社ゲームズという会社を設立することになった、というのがこの2年ぐらいの動きです。ただ想像以上に、こういうニーズがあったんだな、と強く感じています。

――なるほど。参入したときの想定よりもどんどん登録してくださるクリエイターが増えて、あっという間に人やモノが集まるコミュニティーの場ができたんですね。

森そうですね。まだ、ぜんぜん至らない部分もあるし、完璧なものではまったくないのですが……。少なくとも最近私たちが感じているムーブメントとして「ゲームで独立してもいいんだ」というふうに風向きが変わってきたと思います。

現在山本のチームでは、大きなものを含めてゲームを11本くらいのタイトルの支援を進めているのですが、その中の何チームかは、もともとはサラリーマンでいわゆる休日クリエイターだったが、支援を受けられるチャンスがあるなら、会社を辞めて独立したいと思って独立した人たちが多数含まれています。

若い人たちがIT系で起業するような感覚で「ゲーム制作で独立したい」というムーブメントが起きつつあるのを感じます。いま、日本の個人や少人数開発のゲーム市場が盛り上がってきているので、その波に乗りたいという方が増えているのはよいことですし、結果論ですが、我々としてもいい取り組みができているなと実感しています。

――ありがとうございます。山本さんは、新規のゲーム事業に参加してみて、手応えとして何か感じていることはありますか?

山本そうですね……。手ごたえという意味では、回らないくらいの忙しさを感じています。うれしい悲鳴と言ってもいいかもしれないですね。

8年くらい前からUnityさんが実施している中高生向けのゲームコンテスト(2021年から“ユースクリエイターズカップ”という名称に変更)で審査員を担当させてもらっているのですが、中高生の作るものってもちろん完成度という意味では詰めが甘いものもあるのですが、「これ、どういうひらめきでできたんだろう?」と思えるものもたくさんあって……。彼らは儲けたいとか、これで有名になりたいという気持ちで作っているのではなく、自分が作りたいものを時間をかけてただ作っているんですよね。

僕自身としても、ミドルウェアなどの進化により、個人レベルでもゲームが作れるという時代なんだなというのはずっと感じていました。日本の少人数開発のゲームにおいても、直近では『天穂のサクナヒメ』などグローバルでも売れるようなタイトルが出てきていますし、国内でも個人や少人数開発のゲームシーンの盛り上がりは感じていました。

そんな流れの中で、“集英社ゲームクリエイターズCAMP”を始めたところ、もともとはサービスをオープンしてから1000人が登録してくれるまでに1年くらいかかるという見込みだったのに、たった半日で達成されたんですよ。

自分が生み出したクリエイティビティを自分のSNSにアップロードするみたいな文化はあったと思うのですが、コミュニティーに登録してその中で存在感を出す、というような仕組みやサービスはゲームで大規模なものはこれまでなかったと思います。なので、集英社ゲームクリエイターズCAMPが、ゲームクリエイターにとって、いい場を提供できたのかな、というのはこの企画が始まってすぐに実感した部分ですね。

その後、コンテストを経ていく中で、会社に所属しながら仕事としてゲームを作りつつ、野心としては自分のゲームを作りたいと思っている人がこんなに多いのか、というのは肌で感じました。予想していた熱量以上のものがあると感じています。

『ハテナの塔 -The Tower of Children-』(2022年秋発売予定/対応プラットフォーム未定)

世界の果てにある塔に住んでいる少年・少女たちが、塔から降りてくる過程で、“ハテナ”な展開が待ち受けているというサバイバルローグライクアドベンチャー。開発を手掛けるのはタストα。

1本でも多くジャパンクリエイティブを世界に広げたい

――おふたりの話を聞いていると、ここまでは順風満帆で、かなりの手ごたえを感じていらっしゃるように思います。今後はさらにどうしていきたいとお考えなのですか?

山本去年(2021年)のBitSummitは、一般のお客さんはいなかったのですが、開発者の方々は現場にいらっしゃったので、積極的にいろいろとお話を聞いてきました。その中で、いまはストアに上げれば物は売れるというインフラは整っているものの、先ほど森からもありましたが、PRや“売る”ということに対して、たとえば海外に向けてどのようにアプローチすればよいかなどがわからず、“自分が作ったものが広まりきっていない”ことに不満を感じている方や、「(PRや宣伝をする)方法がわからない」と悩まれている方が多いという発見がありました。

今回パブリッシャーを立ち上げるということでは、そんなPRの部分や、メディアやプラットフォーマーの方々とのパイプを作りたいと考えています。現在、フランス人の方とアメリカ人の方に、海外PRチームのアドバイザーとして入ってもらっているのですが、「PC版を売るときは、こういうTIPSを意識して情報を整えていかないとセールスにはつながらない」といった、僕らが知らなかった部分も、知見としていろいろ教えてもらっていたりしています。

そういうノウハウをクリエイターさんにも提供して、1本でも多くジャパンクリエイティブを世界に広げていく、ということはいちばんやりたいところですね。

――なるほど。ゲームタイトル数が増えれば増えるほど、やることはどんどん増えていくとは思うのですが、仕事量としても大変そうですね。

山本はい(笑)。いままさにスタッフのリクルーティングも進めているところです。幸い集英社ゲームズが立ち上がってからネタを持ってきてくださる方も多くて、ですね。「これ、ちょっとマンパワー足りないから断らなきゃいけないかも……」という嬉しい悲鳴状態です。

そんな中でも、僕らは、ちゃんと粒を整えて、おもしろいものを発信していくためのフィルターにはならないといけないので、そういうプレッシャーもあります。

――そのフィルターの役目は山本さんが一手に担われているのですか?

山本最終的なジャッジは僕に任されているので、そこは責任を持って判断したいと思っています。とは言っても、自分のタイトル以外にどういうものが走っていて、「いまここでいいアイデアが出たけど、自分の企画だけじゃなくて、ほかの企画にも当てはまるのではないか」という可能性も考えて、チーム内で横の連携を図れたほうが全体的なコンテンツの底上げにもなります。企画が持ち込まれたときには、ある特定の人だけで決めるのではなく、プロデューサー全員でそれを見て、協議した上で、最終的に僕がジャッジをするという仕組みを作っています。

アメリカのことわざで“ひとりの子供を育てるのは村全員の責任だ”という言葉があるらしく、前職のスタジオのヘッドがいつもそれを言っていたんですが、その通りなんです。何事においても他人ごとにせず、自分たちが作っているものはみんなの子どもなんだという意識で取り掛かっていくということを、しっかりやっていかないといけない。そこには村長も必要で、それが僕だということです。重責なところを担わせていただけるのはプレッシャーもありますが、やりがいはさらに大きいという気持ちですね。

――ちなみにプロデューサーの方々はけっこういらっしゃるんですか?

山本人数はまだそこまでいないです。

――そもそも、どういう組織になっているんですか?

山本現在3つの組織があって、僕が見させていただいている開発プロデュース部というプロデューサーだけがいるチームと、森が見ているプロモーション部、経営管理部という2チームがあります。

森山本チームがいちばん人数が多いですね。

山本それでも、近々加わってくれる人たちを含めて、まだ6、7人くらいです。引き続き積極的に採用活動をしているところです。

――プロデューサーも含めて、どんどん人が集まっているわけですね。組織作りをしながら、集英社ゲームズという会社、組織として今後取り組んでいきたいことは、どういうことですか?

森もちろん、会社組織なので、集英社本体の経営陣からもしっかりと収益が上げられる組織にしなければいけないというミッションを預かっています。僕自身は3年目で黒字を出したいという目標を掲げているのですが、経営層からは「いや5年はかかるだろう」と言われ、ありがたいことに逆に目標を後ろ倒しにされていました(笑)。

集英社という会社視点でも見ても、コンテンツやクリエイターって1、2年ではなくて、10年かけてやっと目が出る人がざらにいるわけなので、そういう観点から「3年で結果が出るものとは思わず、5年くらいはかかると思って覚悟したほうがいいよ」というアドバイスだと受け止めています。

幸い、いま仕込んでいるタイトルには大きなものがあるので、ちゃんとお金を返してくれるラインアップが揃えられるのではないかと思っています。それでしっかりと収益が出れば、再投資できる余裕も出てきますし、そうすればゲームで稼いだお金をゲームに再投資できるし、会社としても大きくなっていけます。そういう好循環を作り、引いては集英社の売上を越える組織を作りたいと思っています。

――山本さんとしては、事業の規模感とか、ワールドワイドでの売上の立てかたについては、現状ではどのようにお考えなのですか?

山本いま、森が話したことについては、会社が立ち上がる前から僕もいっしょに参加させていただいて、将来的なビジョンや経営方針などについても意見交換をしつつ、ゲーム会社として必要なことを逐一考えて進めていったという感じです。

その上で、ゲーム事業については、こんなふうに考えています。

僕はゲーム業界にずっといますが、マンガも好きなのでもちろん読んでいます。最近の話だと、『ジャンプ+』から出てくるマンガって高確率でヒットするし、大きいヒット作もたくさんあるんですよね。実際のところ、『少年ジャンプ』や『ジャンプ+』のマンガをまったく読んでいない子どもたちって、ほとんどいないと思うんですよ。あの回転数であの確度で新しい才能や新しい作品を見つけ出している、ということがまずすごいことだな、と僕はずっと思っていて。

ゲームに比べて大きなチームで作っているわけではないというメディアの特性もあるとは思うのですが、コンテンツを作るスピード感にまず驚くし、“球数を打てる”という優位性があると思います。

一方、ゲームは平気で開発に2年、3年かかるし、目をキラキラと輝かせた新入社員として入社した子が、「自分自身が考えたゲームです」というものを出せるまでにさらに何年もかかってしまう。そもそも、その打席が回ってくることも少ない。

ですので、集英社という会社が持っているコンテンツ制作カルチャーをゲームに生かして、ゲームの領域においても“球数を打つ”ことができるようになれたら、とてもおもしろいのでは? と考えています。

いまのゲーム業界では、年間の予算が100億円あるとすると、グローバルを目指すゲームを作ろうとなれば50億円の予算で2本作ろうというスタンスでなければ通用するコンテンツは作れない、ということがあります。それは、組織やビジネスにとっては大事な判断だとは思いますが、個の才能を伸ばすという意味ではワークしないとも思っています。僕らは、100億円があったら、極端な話ですが1億円のゲームを100本作るということをやりたいんですよ。100本作ったら、打率1割でも10本くらいは当たるかもしれない。個としてのクリエイターを10人輩出できたら、これはすごいことだぞと。

実際に、集英社という名前が付くことで、いろいろな方々が企画を持ってきてくれるようになったので、少し水を上げたらすぐにでも目が出そうな可能性のある企画の種みたいなものを余すことなく形にして、世の中に出す……ということを数多くチャレンジしていきたいというのが、いまやりたいことのひとつですね。

そこにベテランと呼ばれるプロデューサーの人たちが加わって、計画を手堅く進めつつ、そのコンテンツのクオリティーを上げて世に出す、ということができればよいなと考えています。“才能を発掘して世に出す”という集英社がもともと持っている強力なカルチャーや視点をゲーム事業と組み合わせることで、おもしろいパブリッシャーの立ち位置になれるのではないかと思うんです。

――出版社の才能の発掘の仕方、世の中に送り出していく仕組みみたいなものが、どのようにゲームに結び付くのだろうというのはとても気になります。お金がかかるからこそ何年かに1本でのリリースという、いまの世の中のゲーム制作の流れとは違う、むしろ真逆の方向でいろいろなタイトルを世に問うていくみたいなことができたら、とてもおもしろそうですね。

山本そうなんです。でも、個人や少人数開発のゲームのパブリッシャーの方々は、すでにそれをやっていると思います。集英社は母体が大きく、資金を持っているからこそ、本数やクオリティーについても高いレベルでそれを達成しないと、集英社ゲームズという会社として取り組んでいる意味はないので、そういうプレッシャーはすごくありますね。

――一方で、山本さんが以前いらっしゃった会社では、小さいタイトルをたくさん出すということはなかなかやってこられなかったかなと思います。そのあたりのとりくみかた、進めかたというのは、かなり違うという感じですか?

山本かなり違うので、そこは面食らっていますね(笑)。そもそものスピード感がぜんぜん違います。

森ができる男というのもありますが、一般的には、お金がかかることほど社内の説得に時間がかかるものですよね。集英社の中でもそういった仕組みはきちんとあるのですが、この若獅子(森氏のこと)がすぐに「やります!」と動いてくれるので、ノリとスピードがものすごく速いです。自分は一時期、SMEにいたこともあるのですが、そのときのスピード感に近い感覚です。音楽とマンガってけっこうノリが近いのかなと思います。

――会社の回りかたというか、意思決定のスピード感が違うという感じですかね。

山本そうですね。そこは明らかに違いますね。

森集英社がゆるいというわけではないのですが、ボトムアップで新しいことにチャレンジすることをよしとする組織ではあります。とくにゲーム市場は、世界的に見て圧倒的に大きいので、そこに可能性があると感じている経営陣が非常に多いです。一方で、我々は大手のゲーム会社のような組織ではないので、まずは自分たちの身の丈にあった進めかたをしています。

たとえば、「この作品作りたいので40億円ください」と言ったら、大きな判断にはなると思います。でも、「1億の案件を角度変えていろいろな形で出したい」というのは、上層部も比較的にチャレンジを認めやすいということだと思います。

――集英社の経営陣の方々はゲームに対してすごく理解がある様子ですね。

森ゲームへの理解があるかないかというと、必ずしも全員がそうとは言い切れませんが、“エンタメ”というものに対しては全員がすごく理解があると思います。ゲームについてはよくわからないからこそ、長年ゲーム業界でやってこられた実績のある人たちを信用してくれているんだと思います。もちろん、事前にさまざまな稟議審査が入ります。だから、今回も、山本さんに任せると決まるまでには、かなりチェックが入りましたよ。「この人に任せて本当に大丈夫なのか?」って。

山本いま言わないでくださいよ(笑)。

森でも、「山本さんに任せる」という判断をした以上、プロデューサーはいわゆる編集長のような存在なので、出版社の考えかたとして、編集長の判断を覆すようなことはせず、編集長(=ゲームの場合はプロデューサー)が決めたことは進める、という考えかたを認めてくれている、というところがあります。

――出版社には、編集長が決めたらそれが正義みたいな文化はありますよね。

山本高校球児や力士が何歳になっても年上に見えるのと同じで、僕にとっては、どれだけ若い人が編集長でも「お兄さん!」と思えてしまいます。編集長はそれくらい偉い人なんだという印象です。

――山本さんから見ると、編集長って異質なものですか?

山本すべてを決めて、コンテンツの“良し悪し”から“やる・やらない”の選択まで決め切る人なのだと思うと「ははーっ」ってなりますよね(笑)。

――しかし、現状は、ゲームにおいては山本さんが編集長じゃないですか!(笑)

山本急に脇汗が止まらなくなりました(笑) 。

森「編集長ですよ」って話は私からもしていますよ!(笑)

山本そうですね(笑)。その辺は、僕もいまのプロデューサーたちを信じています。これから信頼を勝ち取っていかなければいけないなとひしひしと感じています。

『ONI(仮)』(2022年発売予定/対応プラットフォーム未定)

鬼の空太が相棒の風丸とともに冒険しながら、人にして悪鬼の“桃太郎”に復讐を誓う物語が描かれるアクション。開発はKENEI DESIGN、パブリッシングはクラウディッドレパードエンタテインメントが担当。

集英社ゲームズは「ベンチャーキャピタルとゲームパブリッシャーを足したような組織」

――人材や作品の発掘の仕方において、ゲームと出版社との違いを感じたことはありますか?

森私は、もともと編集者ではないのですが、編集の人に「発掘のノウハウって結局あるの?」という質問をよくしています。人それぞれ答えは違うのですが、私自身が見聞きした中での結論としては、自分自身が見極めるために、作品のエッセンスをどれだけ吸収しているかどうかがポイントなんだなと思っています。マンガの編集者って、やはりマンガを読んでいる量が明らかに多いですし。集英社ゲームズのいまのプロデューサーたちを見ても、ゲームをやってない人はいないので、何がおもしろいかを言語化した上で説明できて、相手との会話ができるという点では、共通の部分は多いと感じます。

――対象の作品に向き合って言語化する力や、もの作りへの思いみたいなところに重要で共通項がある……ということでしょうか。

森そうですね。ただ、マンガ編集者とゲームプロデューサーとでは見ているところがぜんぜん違うんです。ゲームの場合はやはりゲームシステムやバランス調整といったマンガにない概念があります。しかし「何が楽しいの?」ということに対して言語化していくという部分は、共通していると思います。それは映画でもマンガでもゲームでも、エンタメの社会で生きていく人間には、よい部分を見極めて言語化するというスキルが必要だということかなと考えています。

山本マンガの編集者って、言いかたを変えればマンガのプロデューサーだと思いますし、ゲームプロデューサーも言いかたを変えればゲームの編集者とも言えるんじゃないかなと思います。クリエイターの人たちって、「こういうものを表現したい!」といったゲームのテーマをひと言で言えないからゲームを作っているわけです。しかしプロデューサーは、いざPRが始まると、そのテーマ性をひと言で伝えないといけない。だからこそ、フィードバックもできるというわけです。そこはプロデューサーも編集者も必要なパフォーマンスだと思っています。

制作のリードタイムの違いによって着眼点が代わりますし、マンガは週次で展開することもできる。一方ゲームでも、とくにモバイルゲームはデータ分析して日々難易度調整することもあります。似ているところもたくさんあるのかなと思いますよ。

――なるほど。マンガにはアンケートはがきもあったりしますもんね。ところで、個人や少人数で開発されているゲームクリエイターの方々の中には、ふだんはぜんぜん違う職に就かれている方や、仕事でゲームを作っているけれど土日だけ自分のゲームを作っているという方など、いろいろな方々がいらっしゃると思います。そういうクリエイターの人たちとやり取りをする中で、とくに感じていることはありますか?

山本まず、いくつかのレイヤーがあって、さきほど少しお話ししたように、それなりのゲーム会社さんで働いていたけれど、仕事のアサインは上司から降りてくるものが多くて、自分が本当に作りたいものではないプロジェクトのいちパートを担当するお仕事をされていて、空いた時間で本当に自分が作りたいものを作っているという方もいらっしゃいます。逆に若い人たちはバイトで食いつなぎながらゲームを作っているという人もいます。

また、日本の場合は、コミケとかフリーゲームとか、いわゆる同人文化ってすごく強いじゃないですか。なので、クリエイターさんどうしが横でつながって何かやるという話になって、ゲームを作るときだけ集まるみたいなスタイルの方もいらっしゃいます。

本当に人それぞれなんですね。ただ、環境や状況は違っていても、自分が作りたいゲームを作っている、というクリエイターとしての純粋さ、原点の部分は共通しています。

――海外だと、そういう才能があったら、お金を出したいという人もそれなりの数がいるイメージです。しかし、日本ではクリエイティブな才能にお金を出したいという人が少ないような気がします。そこは数を含めて、集英社さんの、個人レベルの作家の才能を見つけるという力を生かして肩代わりできるのではないかと思うのですが……。

森よく「集英社ゲームズって結局何の会社なんですか?」と聞かれるのですが、「ベンチャーキャピタルとゲームパブリッシャーを足したような組織です」と答えるようにしています。

パブリッシャーでもあるんですけど、ベンチャーキャピタルみたいな概念も入っているんです。なので、プロデューサーにはそういった目利きをしてほしいんです。作るという観点を持っているプロデューサーさんも業界には数多くいらっしゃいますが、そのゲームを投資先としてよし悪しを見極めるという観点も非常に重要となってきますので、いろいろなスキルセットが求められるポジションかなと思っています。

――なるほど。脱線してしまうかもしれませんが、『ONE PIECE』のゲームのコンテストで大賞を取られた中森さんも、まさにそうですよね。ふだんはゲームプランナーとして受けている仕事をやっていて、それとは別に自分の企画として作りたいものを応募されたそうですね。こういうことはいままでのゲーム業界では起きにくかったのでは、と思います。

山本起きにくいでしょうね。それぞれの会社ごとのルールがあるので。ゲーム会社で働いている人たちにはスペシャリストたちが多い分、サラリーマンの方々がUber Eatsで稼ぐ、みたいなぜんぜん違うことというのができないんですよね。ふだんは会社でゲームを作っている人が、作りたいゲームを個人で作るとなると、会社としては競合になってしまうので、副業として認められにくいということがあります。

しかし、中にはそういったことを奨励している会社もあるし、新型コロナの影響もあってか「会社として新しいことをやらせてあげられないから、そこはサポートします」というスタンスの会社も増えつつあると思います。

当社にも「自分で会社を立ち上げようと思っているのですが、相談に乗ってくれませんか?」という人もいます。作りかたという部分でも、ここ2年くらいで動きが大きく変わっているなと感じます。

――たしかにさまざまなイベントのインディーゲームエリアを見ていると、新人の教育や育成、アイデア出しをさせてインディーブランドで出すという大手のゲーム会社もありますよね。

山本傾向としては、そういう会社は社長さんがみずからサンデープログラムをやっていたり、理解があるというパターンが多い気がします。「どんどんやりなよ」という精神を経営者が持っている、というパターンですね。

――ゲーム会社のありかたも多様化してきていると感じますか?

山本そういった企業内の個人開発や少人数開発というスタイルは、広がっていると思います。ある種、二極化と言ってもいいかもしれない。逆に、中間がないとも言えるかもしれません。

大きい会社は、クリエイティブ発露のフレキシビリティを個人単位で社員に渡してしまうと、大きいタイトルが滞ってしまい、開発におけるリスクが高まってしまうので、それもよくわかります。

一方で、バンダイナムコエンターテインメントさんは、独自の小規模開発のレーベルを社内で立ち上げられたりしているので、働いている人たちのクリエイターとしての需要に応えようとしているパブリッシャーも出てきていると感じています。

――なるほど。ちなみに、IPの発掘という観点と、集英社がすでに持っているIPの活用という観点があると思いますが、IPを軸をしてみると、どういうふうに展開されていこうと考えていらっしゃるんですか?

山本集英社ゲームズのIPについての考えかたとしては、森が「IPがあってゲームを作るのではなく、ゲームがあってIPが生まれるというふうに、矢印の向きを変えたい」といつも言っています。つまり、あくまでゲームがおもしろくて、それが世の中に広がっていくという流れを作りたいんですよ。いちばんの例は『ポケモン』だと思うのですが、そういう作品が作れればひとつのゴールなのかなと思います。ゲームがヒットして、後から集英社でもマンガになっていくような、そういう作品が生まれれば最高だなと思います。

森僕らはいま現在、既存のIPのゲームは作ってないのですが、作ること自体を除外しているわけではなくて、まず作りたいのは別のものであるというだけなんです。集英社の場合、原作を作ってゲームがライセンスされていくという仕組みがありますが、それはビジネスの流れとしてはよいと思っています。

しかし僕らがやろうとしていることは、ゲームを作ってその原作をどう広げるのかなんです。完全に新しいキャラクターと新しい世界観を作って作品を広げていき、ゲームを実際に作って、そのゲームシステムがマンガとも相性がよいと思えば、そこからつぎに本格的にマンガ化を検討していく、というような流れです。

現時点で僕らがまずやるべきなのは、よいゲームをどう作るかを考えることだと思っています。

――よくわかりました。ありがとうございます。出版社には出版社ならではのルールや独自の文化があると思うのですが、山本さんは、ゲーム開発と相性のよし悪しや違いなどは感じていますか?

山本集英社ゲームズが誕生してまだ4ヵ月ですが、いまのところ、そういう意味でやりにくさを感じたことはまるでないです。

提案を用意して取締役(瓶子吉久氏)に説明した際にも、「キャラクターを立てるためには目の色味をこうしたほうがいいよ」といったマンガを生み出していくときのフィードバックの視点みたいなものをいただけることもあるので、そこが新鮮です。

クリエイティブを磨いていくための目線や視点として、僕らが見えていなかった部分のご意見もいただけるので、相乗効果を感じています。逆に、むしろスピード感についていくために整備しなければいけない部分をどう整えていくかという課題はあります。

――逆に、森さんのほうで、ゲームの作りかたや開発者たちの考え、作っていく過程などで驚きや発見はありましたか?

森僕の場合は知らないことばかりなので……。うちのプロデューサー陣はベテランで固めているのですが、日々山本チームの仕事を横で見ているという、アシスタントプロデューサーみたいになっているのですが、勉強になることが多いですね。デバックの準備の進めかたとか、延期の判断をするタイミングだとか、僕がいままで模索しながらやってきたことが日に日にクリアーになっていくというような……。日々、ゲーム業界の勉強をさせてもらっているという感覚です。

さらに編集者のような人材が社内に入ってくれば、よりおもしろい流れも生まれるかなと思っています。

――現在編集者の人たちとの交流はあるのですか?

森あるにはありますが、マンガの編集部の人間って本当に忙しいので、そう簡単に気軽に「手伝って」とも言えないんですよね。ただ、役員の構成はマンガの編集部出身の人たちが中心に組まれているので、上層部はなるべくコミュニケーションを取りたいと言ってくれています。その際にいくつかの作品でフィードバックをもらったりしています。会社が始まったことで集英社側の人間から「やりたい」「手伝いたい」と言ってくれる人もいますので、本当にこれからだと思います。まだやりたいといってくれても、受け入れられる組織状況でもないので……。

――組織体を作りつつ、それができるようになったら本当におもしろそうですよね。

山本物語を固めていく、キャラクターを立たせるといった、いろいろな制作上のポイントがある中で、ゲームは何時間も遊ぶから、あとからこのキャラクターをこう登場させて……と考えがちですが、週刊で連載していくマンガというメディアでは、キャラクターを初期に立たせないとダメという作法があったりすると思うんですよね。

そういったアドバイスや、「物語としてこういう要素を先に説明しておかないとインパクトに欠けるよ」といった現場の編集者のフィードバックをもらっている例もあるので、相乗効果はこれからも期待できそうです。

――すでにそういうやり取りがあるんですね。現段階でゲームというプラットフォームから、メディア展開や商品化といった、作品をより広げていく流れは考えていらっしゃいますか?

森せっかく集英社という組織なので、やれることはやっていきたいとは思っています。ただ何からやるとかは、プロジェクトによって状況が変わると思うので、業界的なコネクションもある組織のメリットを生かしたいですし、アニメの展開ができないかというお話がいただければぜひいっしょにやりたいです。集英社にはライセンスにおいてもしっかりとしたチームがあるので、いっしょに連携することもできますし。

たとえば、取扱説明書って最近なくなっていますが、取説のようなミニマンガの冊子を作って、イントロがマンガで読めて楽しめる……なんてものが作れればいいなとは考えています。そういうのはお手の物なので。大きなメディア展開よりも、そういう小さなところからやっていきたいんです。

ゲームを好きになってもらうきっかけづくりとして、小さなメディア化ができればよいし、「好きになった後に何かほしい!」というニーズがあれば、そのキャラクターのグッズを作ったり……。そんな、個人ではできないことも僕らは組織だから実現できるのが強みです。小さく小さく作品の世界観を広げるというような、ファンの方々に喜んでもらえるような活動にチャレンジしていきたいと考えています。

――取説のようなマンガ冊子、おもしろいですね! 昔はゲームを買ったらまずは帰り道に説明書を読んでイマジネーションを膨らませて、操作法も覚えて、帰ったらすぐにゲームをプレイする……みたいな儀式があったと思うのですが、最近はなくなってしまいましたよね。

山本取説をケースから取り出して読むところからゲームが始まる、というようなところがありましたよね。また、寝る前にビニールに入れて箱にしまったりとか(笑)。

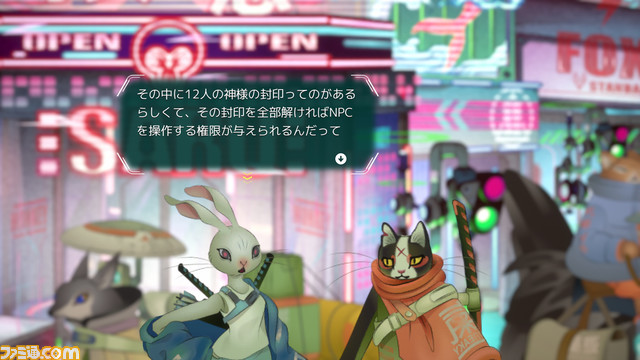

『浮世/Ukiyo』(2022年~2023年初頭発売予定/対応プラットフォーム未定)

ゲーム内のフレンドがゲームの世界の住人になってしまった和風サイバーパンク仮想世界“UKIYO”を舞台に、現実世界に戻るため、サムライネコのカイが仲間とともに旅するアドベンチャー。開発はシーノットスタジオとFREAKY DESIGN。

日本のゲーム業界がもっと元気になるきっかけを作りたい

――そういった作法もずいぶん変わってきているので、逆に新鮮で、おもしろそうですね。ところで、出版業界的には、現在は紙の売上って減ってきていて、電子のマンガは乱立しているという流れがあると思います。出版社という観点からゲームを見たときに、いちジャンル、いち事業としてゲームに参入することで、期待できることは何だとお考えですか?

森当社に茨木という常務(集英社では専務取締役)がいるのですが、彼は「未来はよりインタラクティブなコンテンツが求められる」とよく言っています。マンガは自分のペースで読んで、声や物語を頭の中で補完しながら読み進めていくじゃないですか。余白があるからこそおもしろいという楽しみかたがあるわけです。

しかし、市場では、よりインタラクティブでリッチなものも求められています。実際に、マンガ業界よりもアニメ業界のほうが市場が大きいですし、アニメ業界よりもゲーム業界のほうが市場が大きい。マンガからアニメになることで、色がついて声が出て動きがついて、アニメがゲームになるとより操作という、インタラクティブな体験ができて、ユーザー体験がリッチになっていく。

余白があるエンタメとリッチなエンタメ、どちらがよい悪いではなく、どちらも考えていくことが大切なのだと思うんです。我々はこれまで余白があるエンタメを中心に作り続けてきたのですが、ゲームは真逆な、リッチな体験を作ることが目的になるので、そこが企業としてのチャレンジになりますよね。

集英社ゲームズとしては、ゲームという領域にいい人材が集まってきているので、今後はグループとしてさらに人材の幅を広げ、コラボレーションを経て、エンタメの新しい未来を創っていくことができればと思っています。

たとえば、アドベンチャーゲームってある意味で小説のような遊びだと思うのですが、そういうふうに、体験が変わっていくのではないでしょうか。そのときには、作家の在りかたも変わるかもしれません。そういったときに僕らが幅広く相談に乗れるような存在になり、エンタメ企業としての受け皿が広がることはよいことだよね、と考えていたりします。

――山本さんは、ゲームの目線から見たときに出版社のひとつの事業にゲーム開発が加わることで、ゲーム業界に与える影響や、未来に起こりうる可能性、変化とは何だとお考えですか。

山本集約されるのは、先ほどのお話になりますが、世の中は大型タイトルをグローバルで出すというビッグビジネスに移行していますが、ゲームはエンタメコンテンツなので、“当たる・当たらない”というリスク自体が減ることはありません。だからこそ、最大公約数を取りに行くプロジェクトが多いのが現状です。

しかし、ファミコンのころって1本あたりのコストが安かったこともあり、いまだに残っている作品や、いま主流になっている作品は、もとをたどればファミコンにアイデアのルーツがあるケースも多いです。初代のプレイステーションのときも、2Dから3Dになったときに同じようなことがありましたが、作りやすさだとか、短期間かつ少額規模で作り上げられるからこそ、アイデアが研ぎ澄まされていくということはあると思います。

僕たちが再びそれを起こすことができれば、ゲーム業界に「ベテランがサポートし、若手にチャンスを与えてもいいんじゃない?」みたいな考えになってくれる人も増えていくのではないかと期待しています。大手のゲーム会社さんでもアイデア特化型のプロジェクトを作っていくというような体制が少しでも増えていくと、集英社ゲームズの立ち位置としては本望じゃないかなと思います。

――なるほど。

山本ゲーム事業の領域には、若い人たちもどんどん入っていきたいと期待していると思います。しかし、安定してちゃんとヒットを出せるという実績を積んできた人につぎのチャンスが行くという構造ができあがってしまっているから、20代のヒーロー/ヒロインがなかなか生まれてきません。僕たちはそこを変えていきたいと思っています。

ただ、それをゲーム会社がすぐに行うことは難しいと思うので、集英社みたいにマンガでいろいろな才能をコンスタントに発掘してきた経験があり、信頼と資本があるところが動くことで、流れを変えられるのではないかと思います。ゲーム業界の中で、新しいアイデアや人材を発掘するゲーム会社の第一人者になれれば、これ以上かっこいいことはないと思っています。

――世代を超えた作りかたをもっとしていかないと、とみんな思っているはずですが、作り手が固定化されている部分はありますよね。でも、いま山本さんがおっしゃったことができれば、日本のゲーム開発の空気が変わりそうですね。

山本若い人たちはこれから結婚とか、家を買うといったイベントがあり、安定していくことも必要だと思うので、そこは会社が支えつつ、チャンスも与えてあげるべきだと思います。一方でベテランの人たちには独立の支援をしてあげることができればおもしろいと思うんですよね。

小規模だけれど、知見を持った人たちがいる自由度の高い会社が増えれば、そこから新しいアイデアも生まれていくと思いますし、そこへ投資してくれるファンドが出てくれば……と思っています。とにかくヒットを出せれば、集英社ゲームズはいけると思います。

――少し現実的というか、具体的な話になりますが、山本さんはいわゆるプラットフォームについては、どういう風に考えていらっしゃるのですか?

山本やはりプレイステーションというプラットフォームのファーストスタジオで、フォーマットに寄り添ってゲーム制作を続けてこられたことは、とても恵まれたことだと思っています。ただ、現状25年の呪縛を逃れ、縛りなしなので、基本的にはクリエイターファーストで考えていて、作り手がどのプラットフォームで出したいかということを優先したいと思っています。

収益を考えてプラットフォームの選択肢を増やすこともありますが、できる限りクリエイターの希望をメインに考えるというのが基本スタンスです。何よりもコンテンツが表現されたがっているプラットフォームを選ぶことが基本のスタンスになります。

――クリエイター及び作品ファーストで進めていって、収益的なことも踏まえてマルチにできるものはしていこうという考えかたでしょうか。

山本だいたいのクリエイターさんはいろいろな人に遊んでもらいたいという考えが第一にあるので、敬遠するプラットフォームというのはないです。インターフェースの部分で問題がなければ、モバイルでも出すべきだと思いますし。起案した人が何を想定していたか……ということから始まっているので。こなれていくと、「こっちのプラットフォームで考えよう」ということもあるでしょうが、マーケティングから考えるやりかたはカルチャーとしてはあまりよくないと思うので、できるだけ避けたいですね。

――実際にモバイルのほうでも動いているのですか?

山本動いています。

――なるほど。それも楽しみですね。ちょっと脱線してしまいますが、森さんは、ユーザーとしてはどんなゲームがお好きなのですか?

森僕は上田文人さんの作品が好きで、とくに『ワンダと巨像』が好きなんですけど、あの世界観と各作品がどことなく繋がってそうな雰囲気とか、上田さんが作る世界観がすごく好きです。一方で『タクティクスオウガ』みたいな群像劇みたいなものも好きです。ファミ通で特集もされていましたよね。当時、アンケートにも応募しましたが、採用されなくて残念でした(笑) それ以外にもいろいろ遊びますよ。最近では『エルデンリング』ももうすぐクリアーできそうです。

――むちゃくちゃゲーマーなんですね!

森ゲーマーですよ(笑)。いま支援しているタイトルの中でもとても好きなものもあるし、いままではあまりやっていなかったジャンルの作品もあるので、自分のゲームの幅も広がるので楽しいです。

――美しい状況ですね。では、山本さんが好きなマンガ、そしてゲームも教えてもらえますか?

山本いっぱいありますけど、最近のマンガでは『東独にいた』という東ドイツの話がすごくおもしろいです。東西冷戦などのリアリティーのある史実を舞台にしつつ、超能力的な要素もあって、その組み合わせも新鮮でとてもよいです。

あとは『チ。』ですね。天動説と地動説のはざまで研究者たちが残酷な目にあっていく、という話なのですが、その中でも自分の理想を追い求めていくというストーリーで。自分の理想を証明しようと思いながら、弾圧されていったりする。死の恐怖に負けずに真理を突き詰めるみたいなところは、クリエイターのマインドに近いなと思います。ほかにも『税金で買った本』や『トリリオンゲーム』もおもしろいですよ。

森講談社、小学館の作品ばっかりです……。

――あ、そのへんは大丈夫ですか? (笑)

山本いや、僕は集英社に身を捧げています!

森好きなマンガは会社関係ないんで!(笑)

山本それから、ゲームの話をすると、最近では『Sifu』がおもしろかったですね。個人・少人数開発のカテゴリに入ってくるゲームだと思うのですが、キャラクターがリアルタイムで年を取っていくので、体力がなくなるけど一撃が強くなるという要素がユニークです。人が老いても、老子みたいな人は強くなっていく……みたいなことをすごくシンプルにゲームで表現しているんですよ。若いころは攻撃力は弱いけど体力があるからバカスカ戦える。でも年を取ると体力はないけど一撃をくり出すというプレイに変わっていくというシステムは、よく考えたなと思います。

でも、僕自身の土台は『スーパーマリオブラザーズ』と『ドラゴンクエスト』ですね。アスキーのアルバイトの面接を受けたときに、企画書とかは書けないので“第一章スーパーマリオ、第二章ドラクエ、第三章そして伝説へ”という作文を書いて持って行ったのですが、「バイトの面接で作文もってきたのはお前だけだ」と言われて合格にしてくれました(笑)。

――えええ、そうなんですか。作文を持ってくるなんてファミ通編集部に入っていてもおかしくなかったかもしれないですね(笑)。さて、集英社ゲームズとして、これができたら嬉しいな、最高だなという野望や展望はありますか? 個人的なことでも結構です。

森私はシンプルにアワードを取れるゲームが作りたいです。この1、2年で、個人や少人数開発のゲームがジャンルとしてもフィーチャーされる時代になってきたので、大型タイトルじゃなくてもアワードが狙えるという状況にはなってきましたよね。そういう作品でアワードを取れる作品が、日本から、そしてそれが私たちの会社から出ればいいな、と素直に思っています。それはクリエイターさんにとっても最大の評価にもなりますし。

――それは目指すべきゴールになるのですか?

森いや、過程になると思います。その先は“日本でチャレンジしたい”という気持ち、人たちが増えていくのが理想的です。かつては日本の会社が圧倒的に強かったゲーム業界ですが、いま市場自体は欧米が中心になっているので、日本のゲーム業界がもっと元気になるきっかけを作りたいですね。

山本僕もいっしょで、ゲーム・オブ・ザ・イヤーを取りたいですね。どの部門でもいいのですが、公に認められるという意味では、100万本売り上げるか、賞を取るかのどちらかだと思っているんですが、その両方を目指したいです。

そうすることによって、クリエイターさんも「では、このアイデアは集英社ゲームズに持っていこうかな」と判断してもらえるようになるでしょうし、ゲーム業界における僕らの存在の証明になるのではないかと考えています。そうなって初めて集英社に恩返しができるのかなと思います。

森僕らがゲーム業界に認められるのは、そういうときだと思います。現段階では“出版社の新規事業のお手並み拝見”というのが世の中の率直な見方だと思うので。ゲームのアワードを取ることによって業界的に見方が変われば、「集英社ゲームズって凄いゲーム会社なんだ!」と認めていただけるのではないでしょうか。

『SOULVARS』(発売日未定/PCおよび家庭用ゲーム機向け)

個人インディーゲームスタジオのginolabo開発により

スマホ向けに配信中のRPGがPCおよび家庭用ゲーム機向けにリリース決定。ダイナミックなドット絵アニメーションと現代を舞台にしたハードボイルドなストーリーが特徴。

BitSummitには、“集英社ゲームズ”と“集英社ゲームクリエイターズCAMP”で出展

――ありがとうございます。素敵なお話をありがとうございます! そろそろ時間も終わりに近づいてきたので、もうすぐ開催されるBitSummitに関して教えてください。BitSummitでは出展をされるのか、何を重視しているのでしょうか。

森昨年は「集英社が個人開発のクリエイターを応援しているよ」という我々の“集英社ゲームクリエイターズCAMP”のコミュニティーの活動の一環としてとして出展させていただいたのですが、いろんな方々に集英社の新しい取り組みを知っていただけたので、出展して本当によかったと思っています。また、その場で新しいタイトルと出会えたおかげで、現在支援させていただいているタイトルもあるのですが、それもBitSummitのおかげです。

今年もすでに出展することは決めていて、展示としては、“集英社ゲームズ”と“集英社ゲームクリエイターズCAMP”とふたつのブースに分けて出展するつもりです。

集英社ゲームズとしては、我々がゲームのパブリッシャーとなったので、いま作っているゲームをお披露目する場として出展します。そこでは現在進行中のタイトルはもちろんですが、今後支援することが決まっているタイトルなど、新しいものも含めて出せたらよいなと思っています。いま調整中ですが5、6タイトルくらいの作品を、パブリッシャーとしてしっかりとお見せしたいと思って動いています。

今年のBitSummitはプレイヤーの方々も集まると聞いているので、ゲームファンの方々に遊んでもらうことも含めて、アピールできればと思っています。

CAMP側としては、集英社としての出展になるのですが、こちらはまさに“集英社ゲームクリエイターズCAMP”のコミュニティー活動として、引き続きがんばっていることをお伝えできればと思います。ちょうどコンテスト(GAME BBQ)の第2弾の募集が開始される時期なので、コンテストに関する質疑応答や過去受賞された方の声、支援する過程と途中経過なども含めて、次世代の方々に利用してもらえるように、我々のコミュニティー活動をPRできればと思っています。

あと願わくば、新たな才能と出会いたいですね。

山本そうですね。現地に行くと必ず掘り出しもののような作品や人と出会うんですよ。その場で「何かで協力させてもらえませんか?」みたいなお話になることもあるので、そういった出会いに期待しています。今回はお客さんも入られるそうなので、楽しみです。

BitSummitはすごく美しいイベントで、実際に触った人がクリエイターの人に意見をフィードバックして、それを反映していくといった要素が非常に色濃くて、“制作の一環”という趣きが強いイベントだと思います。

僕たちも出展計画中のタイトルのクリエイターたちも連れて行って、実際にアテンドしてもらい、触ってくれた人の意見をフィードバックして、残りの期間でブラッシュアップしてクオリティーを上げていくという場としても使いたいと考えています。

――昨年から一段階どころか二段階ぐらいパワーアップした出展になりそうですね!

山本去年との差は、すごく出るのではないかなと思います。ぜひ多くの方々に遊びに来てほしいです。

――BitSummit の出展タイトルについて、教えてもらえますか?

森すでに発表済みのタイトルですと、『ONI(仮)』、『浮世/Ukiyo』、『キャプテン・ベルベットメテオ ジャンプ+異世界の“小”冒険』、『ハテナの塔 -The Tower of Children-』の4作品と、新企画2作品の計6作品予定しています。

――7月28日発売の『キャプテン・ベルベット・メテオ』の手ごたえはいかがですか?

山本僕ももちろん社内レビュー会でプレイしていますが、しっかりとおもしろいゲームに仕上がっています! クリエイターのリナルドさんの想いがこもった、シンプルだけど戦略性もある、丁寧に作られたコンテンツだと自負しています。個人のクリエイターにそれこそ集英社のIPが協力しているという意味では、事件性の高いゲームとも言えます。プロデューサーの林ががんばってくれて、まさに、集英社ゲームズならではの作品になっていると思いますので、ぜひ多くの方に遊んでいただきたいです!

――最後に、ファミ通.comを見ているゲームファンへのメッセージをお願いします。

山本ゲームメディアをご覧になっている皆さんの中にも、どこかで自分の理想とするゲームのアイデアをお持ちの方がいらっしゃると思います。ひとりでもゲームを作れる時代であり、“集英社ゲームクリエイターズCAMP”みたいな、仲間を集めたり、どういう才能やスキルを持っているかというのがわかるサイトもあるので、もし遊ぶ側から作り手側に回ってみたいと思う気持ちが少しでもあれば、ぜひチャレンジしてもらえたら嬉しいです。集英社ゲームズが何かお手伝いできることがあるかもしれないので、機会があればぜひ作り手側に一歩踏み出してみていただきたいです。

森私自身はゲーム業界の新参者なので、ゲーム業界の方々には教えていただきたいことがたくさんありますし、新しいことにチャレンジしていきたいなと思っています。当社は採用情報も公開しているので、新しいチャレンジをしたい方はぜひ応募要項を見てご応募ください。ゲーマーの皆さんには、我々は“尖ったゲーム”を大事にしていきたいと考えていて、これからいままでに見たことがないようなゲームが出てくると思うので、それを楽しみに待っていただけたら嬉しいです。

――貴重で楽しいお話をたくさんしていただいてありがとうございました。集英社ゲームズさんには新しいゲームパブリッシャーということでとても期待しているので、がんばってください!

『ファミ通ゲーム白書2022』では集英社ゲームズのゲーム事業戦略を紹介。

角川アスキー総合研究所より、2022年8月25日に発刊予定の『ファミ通ゲーム白書2022』では、集英社ゲームズのゲーム事業戦略について掲載されている。『ファミ通ゲーム白書2022』は、日本国内と北米・欧州・アジア・中南米といった海外主要地域別のゲーム市場について、豊富な最新データと大規模なアンケート結果をもとに、ゲーム・エンターテイメント業界の最新動向をさまざまな角度から分析したデータ年鑑となっている。