2016年に電ファミニコゲームマガジンで配信が始まり、連載形式の伝奇アドベンチャーゲームとして大ヒットを飛ばした『被虐のノエル』。本作を家庭用ゲーム機向けにリファインし、Season1から7までを収録したリメイク版『被虐のノエル』が、PLAYISMから2022年2月10日にNintendo Switchで配信された(プレイステーション4、Xbox Oneでも順次リリース予定)。

同作の配信を記念して、作者のカナヲ氏とOP主題歌『逆光同盟』を手がけたじん氏による対談が実現! お互いがお互いのファンであり、個人クリエイターとして熱いリスペクトとシンパシーを抱いている両者の、いまだから明かせる話や作品作りに対する姿勢をうかがった。どちらのファンも、Switch版で初めて『被虐のノエル』を知ったという人も必見だ!

なお、『被虐のノエル』のリリース6周年を記念して、Nintendo Switch版の感謝セールが実施中だ。定価が2480円[税込]のところ、30%OFFの1736円[税込]での提供となる。期間は4月14日23時59分まで。

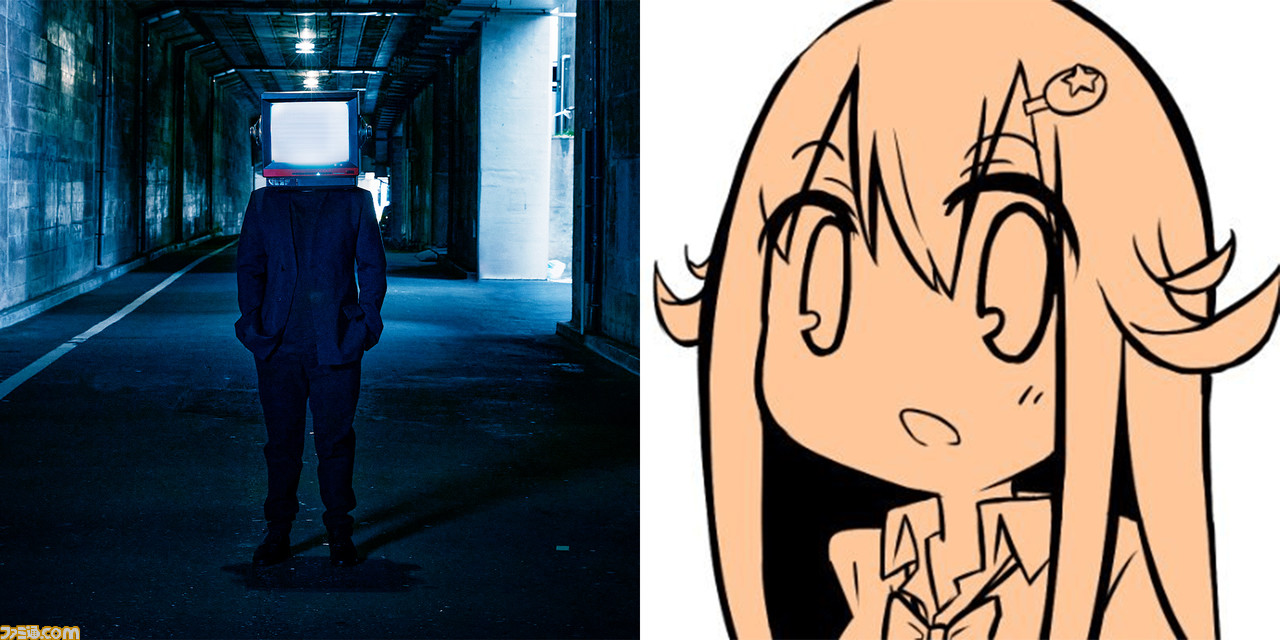

じん氏(左)

2011年からニコニコ動画でボカロPとして楽曲を公開。小説やアニメなど幅広い世界に広がるシリーズ『カゲロウプロジェクト』で大ヒットを飛ばした。活動10周年を記念して本人が歌唱したファーストミニアルバム『アレゴリーズ』も発売中。(文中はじん)

カナヲ氏(右)

ゲーム作家。フリーゲーム『虚白ノ夢』が2015年に「ニコニコ自作ゲームフェス5」にて坂口博信賞など複数の賞を受賞。2016年4月よりニコニコゲームマガジンにて『被虐のノエル』を連載。漫画・小説・ドラマCDなどのメディアミックスが展開中。2021年12月よりサンリオの新作『まいまいまいごえん』のゲームも連載。(文中はカナヲ)

デモソング的なよさのある連載版と、初めて触れてもらうためのSwitch版

じんSwitch版の発表のときにも、ずっとTwitterで反応を見ていたのですが、いろいろな人の感想やにぎわいかたを見ていて「エモい!」と涙腺に来るものがありましたね……。

みなさん、堰を切ったように作品に対しての話をしていたんですよ。ある人は昨日の話をしていて、ある人は始まった瞬間の話をいろいろな切り口で吐露し始めた。人間が日常で生きていて、本当に心の底からの言葉をいただくことというのは、なかなかありません。

カナヲ確かに『被虐のノエル』で声を上げるのを、いまか、いまかと待機していたファンの方々が、一斉に声をあげてくれたという感じはありました。

じん「いまが攻め時だー!」みたいな?

カナヲそうなんですよ。だから、「えっ!? こんなに、待っていた人がいたの!?」という気持ちが強くてビックリしました。

『被虐のノエル』のSwitch版にオープニングムービーと主題歌がつくとなったときに、「久々に見たけど、やっぱり『被虐のノエル』はいいよね」という声が聞こえてくるのって嬉しいですよ。その人にとって『被虐のノエル』が一過性の趣味ではなく、火が灯ればふたたびハマれるような、すごく深いところにめり込めている実感を得られました。

じんいやあ、いい話です!

【速報】

『被虐のノエル』――Nintendo Switchで2022年2月10日発売決定!

演出やゲーム要素が大幅にリメイクされ、追加ストーリーも登場。さらに……じん featuring カシが主題歌を唄うOPムービーが、今日… https://t.co/uRxUC6EIMw

— 被虐のノエル (@hgyk_noel)

2021-12-28 18:02:15

――そもそも『被虐のノエル』は、ゲームマガジンでフリーゲームとして連載していたものの一部をまとめてSwitchで出すという形を取っていますが、このふたつはどういった違いや狙いで展開されたのでしょうか?

カナヲ連載版は連載という枠の中で、とりあえず勢いのままに走り書きで書いたものなら、コンシューマー版はそこにペン入れをし直した単行本のような感じです。その分遊びやすくしたり、荒い部分を整えたり、より大勢の方に向けています。まあ、どちらにもよさがあるとは思うのですが。

じんあ~、わかります! 音楽でも、滅茶苦茶作り込んだものでも、ポーンと出てきたものでも優劣というのは決まっていないんですよ。最初のバージョンのほうが好きだと言う人もいますよ。自分でも、デモソングのときの熱量はいったいどこへやら……みたいなことってありますね。何をどうやっても戻ってこないし、ギターも「なんでこんなカッコイイ音がデモソングで録れたのに、本番だとぜんぜん出てこないんだ」ということは、本当によくあります。

カナヲただ、連載を追っているのは熱量のある方なので、多少荒い部分でも受け入れてもらえるのに対して、そうした“ファン補正”がついていない方にも受け入れられるには、整える作業が必要だとは思い、そこは熱意を込めてリメイクをしました。

僕は、よく“化粧直し”という言いかたをするのですが、よりちゃんとした形になった完全版をみなさんにお披露目して、「こんなに立派になりました。ファンの皆さんのおかげです」と押し出すことで、ファンの人にも喜んで欲しいし、連載版を知らなくて今回初めて『被虐のノエル』を知ったという人にも楽しんでほしいですね。

――今回は、そんな完全版の『被虐のノエル』に、じんさんがOP楽曲を付けていますね。これはどういう経緯で決まったのですか?

カナヲOP楽曲を付けたいという話を自分がしたときに、名前を挙げた中にじんさんがいました。バカー社の担当の人が『殺戮の天使』というゲームのアニメ化の際にじんさんと仕事をしていて、それでご紹介を頂いています。

――じんさんはオープニングの『逆光同盟』を作るうえで、もう一度『被虐のノエル』をプレイされたんですよね。そのときに、いろいろとカナヲさんの作りかたに共感されていたとお聞きしました。

じんたとえば、小説を読んでいくと、何に挑戦したいと思って書かれたものなのかなどが、ある程度わかりますよね。『被虐のノエル』の場合は連載形式で遊んでいく中で、カナヲさん自身がどんどん変わっていって、パーソナルな部分が滅茶苦茶伝わってくる感覚だったんです。このレベルの作品は、僕がいままで生きてきた文化圏のなかではあまり体験したことがないし、じつはすごく自分に似ているような感じもしました。

僕の場合も作りながら、自分自身に気づいていくということがあるんですね。そのせいで自分をイヤになることもあるし、好きになることもある。それってモノを作る根本の部分が、ちゃんと揺らぎ続けている証拠なんですよ。『被虐のノエル』は作ることに麻痺して何も感じなくなったところから堕ちてきた作品ではない。ずっと作りながら、あがいているんです。

カナヲありがとうございます。依頼したときに印象的だったのが、じんさんがただの楽曲提供ではなく、作品や作者とガッツリやりたいのだと最初におっしゃられていたとお聞きしたことでした。その前提で、打ち合わせも開かれましたよね。

じんそうなんです。これはちょっと適当にしたくないなと思い、周りのスタッフの方々にもそうお伝えして始めました。

作品そのものは知っていたのですが、今回楽曲を制作するにあたって改めてやり直してみて、シンプルにカナヲさんのファンにもなったし、クリエイターとして遠くを歩いている同世代の仲間のように感じたんですね。お祝いはしたいけどライバルでもある。だから、まっとうにぶつけようという気持ちになりました。

カナヲ本当に忙しい中で、ガッツリしたモノを作っていただいてうれしかったです。

じんいや、もう本当に、周囲の方には「忙しくしてしまってすみません……」という感じですが、『逆光同盟』に集中する時間を周りにも作っていただきました。

じん氏が逆光同盟を作るうえで感じた、カナヲさんへのシンパシー

カナヲ僕はじんさんに依頼することになったとき、「『被虐のノエル』だからと言って、何となくピアノ曲にされるのはいちばんきつい」という話をしたんです。

じんだって、綺麗なピアノ曲で悲しい物語、みたいな曲はイヤですよね。

カナヲそうなんです。「それはバカバカしいので、そういった配慮はいりません」とじんさんに伝えてもらうように担当さんにお願いしたのですが、逆にじんさんが「いや、やっぱりピアノがあったほうがいいです!」とおっしゃられたと聞いたんですよ。

じんそうなんですよ、そこはカナヲさんの担当の方と戦いました。そこで戦うのかよという感じですが……(笑)。

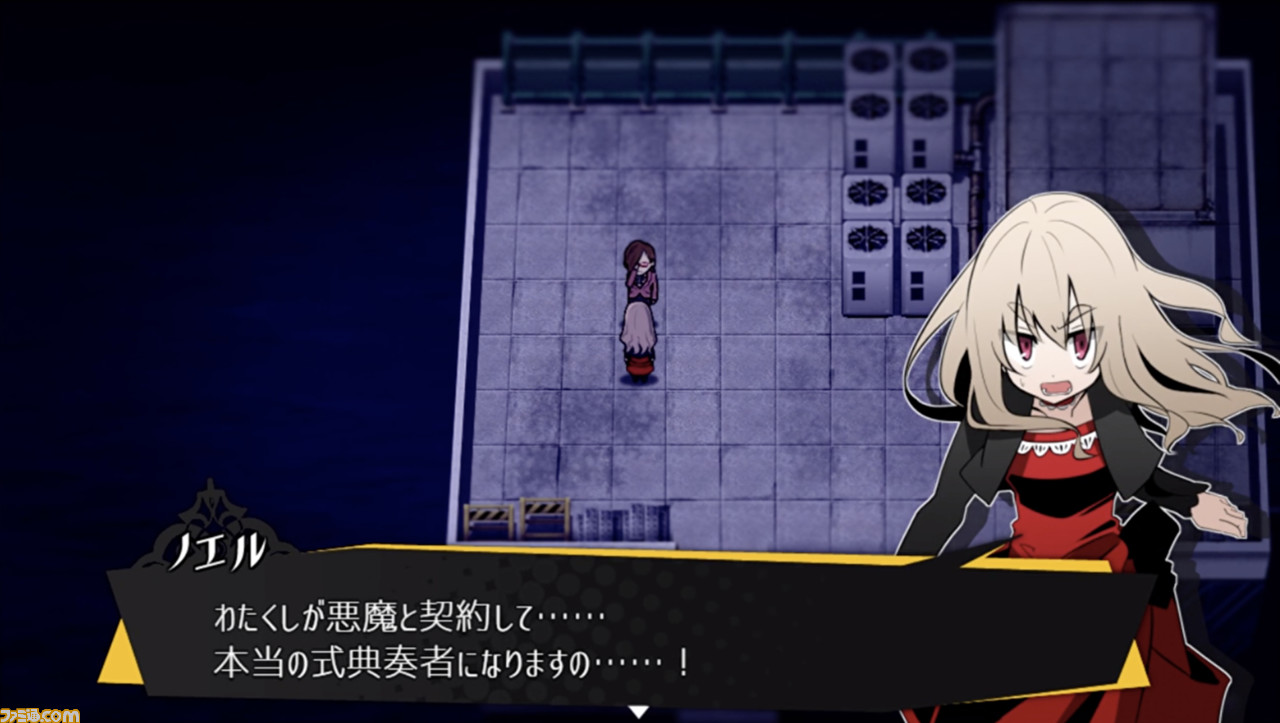

いや、カナヲさんの意見そのものはマジで完全に同意ですよ。だってこのゲームは、キャラのそれぞれに背負っている物語や過去が裏側にあって、それらが偶然にもひとつの事象から始まって繋がった結果、ひとりひとりそれを暴かれていき――そして新しい人生を獲得していくというカタルシスの物語なんです。

だから、このゲームはピアノを悲しくポロポロ奏でるものではない。主題歌で何を知った気になってるのかという感じですよ。

ただ、そういった部分について歌詞で暴き出そうと思ったときに、ふと音楽そのものは“ニセモノのピアノ”が流れればいいんじゃないかと思ったんですね。そのとき、鍵盤を拳で叩いているイメージが生まれました。そして、このイメージは『被虐のノエル』だからピアノを弾くんじゃないか……という思い込みを、逆に叩き潰せるんじゃないかと。だから、僕は今回指でポロポロするのではなく、グーでピアノを弾いてみたんですよ。ガーンとグーで叩いてドゥルルルって弾いています。

カナヲそれは、ある意味で職人技ですね……(笑)。

じんなんだか音効(音響効果)を作る人みたいになっていましたね。セロリをザリっと切って、ゾンビを切る音を作る人、みたいな。

カナヲあと、この作品はファンタジーだけど、どちらかと言えばイタリアを始めとする南欧のほうの乾いた雰囲気があると担当の人が伝えたときに、じんさんが「ピアノの乾いた響きについては、ジャズを意識してみる」と言われていたとも聞きました。

じんただ、いわゆるJ-POP風のピアノではないけど、単にジャズのようなオシャレな音楽も違うじゃないですか。だから、もう作りながら自分で自分を殴りつけて、「ダメだ、そんな、“それっぽいもの”なんかじゃない。何を勝負しないつもりでいるんだ!」と叫んでました。最後は「俺がノエルだ!」と言い出して、よくわからないところまで行って(笑)。もう、そういう滅茶苦茶気持ち悪い工程をいろいろ踏んで、血を流しながら作った作品ですね。

カナヲ笑っていいのかわからないですが「俺がノエルだ!」はめちゃくちゃおもしろいですね(笑)。

じん僕は「理不尽に、他者へ向けて怒ることをすべきじゃない」と思えるのが、ノエルという主人公だと思っています。倫理観がすごくある人。たとえば、ほかの作品では主人公に倫理観が欠如していて、倫理観を獲得していくような成長を遂げる主人公がいるのですが、ノエルは逆にねじが外れていくタイプの主人公なんです。

これはすごく好きなところで、生きている僕らにとっても、非常に大事な生きかたをしてくれる主人公なんですよ。たぶん、そこに心打たれるユーザーさんも多いと思っています。

お行儀よく塾に通い、勉強でテストの成績を上げ、いい大学に入り、じゃあその先は……となることは誰でもありますよね。それに対してノエルは、あがくというか、暴れる。ノエルの持つネジを押さえ続けるような葛藤に対して、ものすごく暴れることで、「ねじを引き抜くとどうなるのか?」という部分に注目が集まるような曲。「そこから先はゲームでね」、みたいなものになったらいいなと思って作りました。

カナヲ自分は最初に曲を聴いたとき、あまりにしっくりきているので、もう何も言うことはなかったんです。原作者が、感想を何も言わないのは聴いていない証拠みたいなんで、なにか鋭い指摘のひとつでもしたかったんですけど(笑)。

でもたぶん、そこまで作品を読み解いてくれたからですよね。ふつうに考えれば、ゲームの主題歌を作ってほしいと頼んで、上がってきたものに対して何も言うことがないほどしっくりくることはないと思います。よほどの奇跡だと思います。

じん作品から、カナヲさんのあがきが見えたんですよね。これは、いまを生きている人が、いまをリアルタイムで作っている作品なんだと思いました。だから、言葉でもメロディーでも、もちろんピアノでも、キレイに体裁よくやってはいけないと捉えていました。

でも、嬉しいですね。この作品はそういう風に言っていただけてうれしかったと思えるくらいに、本当に籠って作ったんですよ。

カナヲ本当にお疲れ様でした。

じんマジでね。本当に大変だったんです……。ほんとーーに、大変だったんですよ! それはうれしいことですし、楽しいことですし、大変だからといって怒ることでもぜんぜんないのですが、本当に大変でした。大変に作らせていただけたことが光栄でした。

じつはカナヲさんにお聞かせする前の段階で、一応こういうものを作ろうというデモのようなものをスタッフに渡したんですが……そこで周囲の空気もガラッと変わったんです。これはサックスを入れたほうがいいとか、曲の狙いに一瞬で気づいてくれたんです。ああ、自分たちの中でも試される曲だったのだな、と。

あと、1個だけ歌詞のことについて言わせてください。僕は今回、できる限り作中でストレートな表現をせずに、ノエルを感じさせたいというのがありました。ただ、気がつけば、「滅茶苦茶コアなところを歌詞に書いてしまっているな。逆に、もっと表面的でもよかったのではないか」という迷いがありました。

カナヲ激しい言葉を出さずに、激情を表現されていて、すごくいい歌詞でした。直接言わずに作品の雰囲気やキーワードみたいなものを彷彿とさせているのが主題歌らしいです。世界観を彩るために一歩外側にいて、ゲーム全体を総括するもの。パッケージみたいな形の歌として、すごくいい印象を覚えました。

じんサビの折り返し前が盛り上がるポイントだと思っているのですが、そこの“腫れるみたいに悪化して”という歌詞なんて、別に作中で“腫れる”なんて話は出てこないじゃないですか。でもノエルやほかのキャラクターに通ずる内心での葛藤みたいなものを言葉で表現したかったので、「いいかな」と判断して入れました。

だから、ああいうフレーズにもよいリアクションをいただけて「やった! よかったんだー!」と感動しました。

結果的に「主題歌を頼みます」と言われて、「わかりました」とそれっぽい曲を作ったのではなく、違うベクトルから現れた曲になっていると思うんです。主人公や登場人物や、物語の口から出てくる叫びのような曲にしたい、という願いがあったので。いやあ、やってよかったなと思いました。本当にやってよかった……。

カナヲいえいえ、それはもう何よりです。ありがとうございます。こちらこそ、本当に光栄です。

実際に苦戦するのではなく、苦戦したと実感できる演出と調整への意識

――今回の『被虐のノエル』のリメイクは、どんな風に作業を進められたのですか?

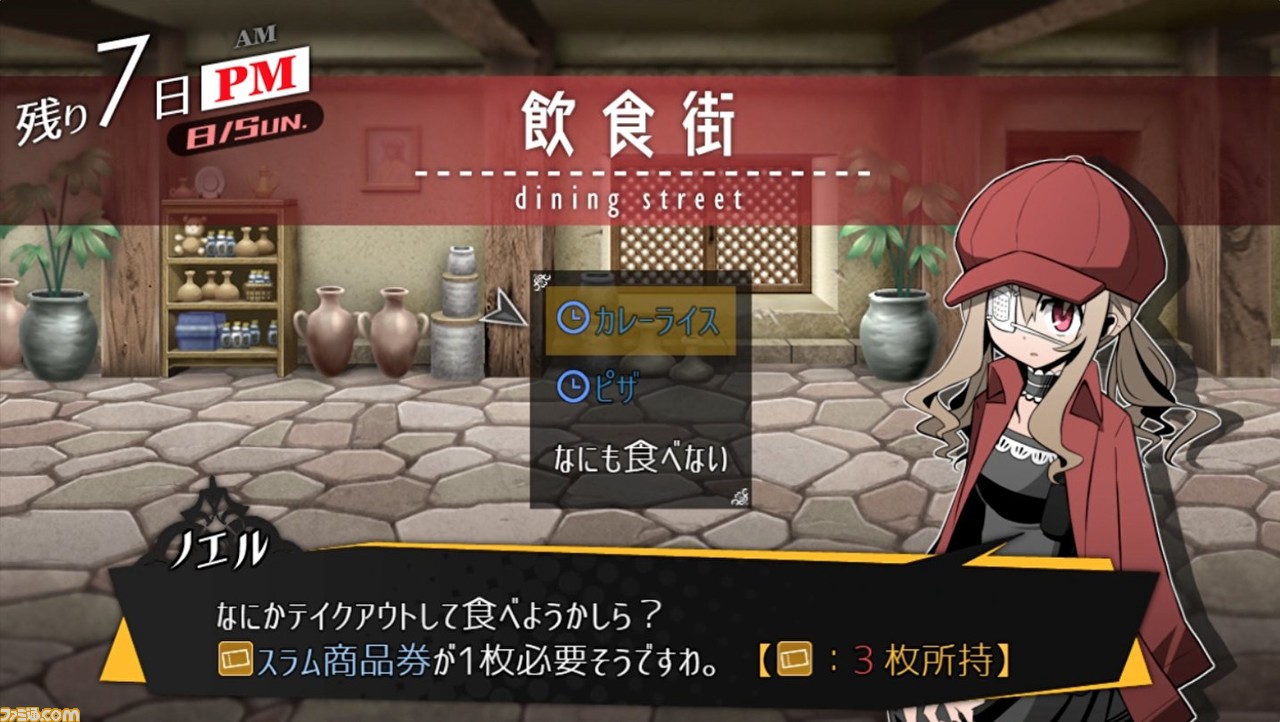

カナヲSwitch版については、せっかくリメイクするのなら自由度を上げようとか、成長要素を入れたらどうだろうとも、いろいろ考えたのですがやめました。

というのも『被虐のノエル』は、そもそも一本道の物語を楽しむゲームとして愛されてきたものなので、ゲーマー的視点で「よさそう」と思う要素を適当に上から加えればいいというものでもないんです。だから、本当に“一本道の物語を楽しむ”という軸の上で、可能な限り有効に働くものだけを上乗せしていった形です。

――ただ、カナヲさんご自身は、いわゆるフロム・ソフトウェアの死にゲー的なジャンルや、アトラスのゲームといった、高難易度なガチRPGも好んでいらっしゃるとお聞きしています。

カナヲひとりで『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』が作れるなら、それもやぶさかではありませんよ(笑)。とはいえ、リメイク作品に対していきなりそんなことを言い出すのはさすがに頓珍漢なことですし、基本的にはこのゲームは“一本道のアドベンチャーの中で、どれだけ豊かな体験をさせるか”みたいなことを考えて、あらゆるバトルやシーンを設計してきたんです。なんとなく自分のようなゲーマーが好む要素を上から振りかけても、それが本当の意味でプレイ体験の向上に繋がるのかは疑問です。

――アドベンチャーゲームとしてのおもしろさを分析して作っているんですね。

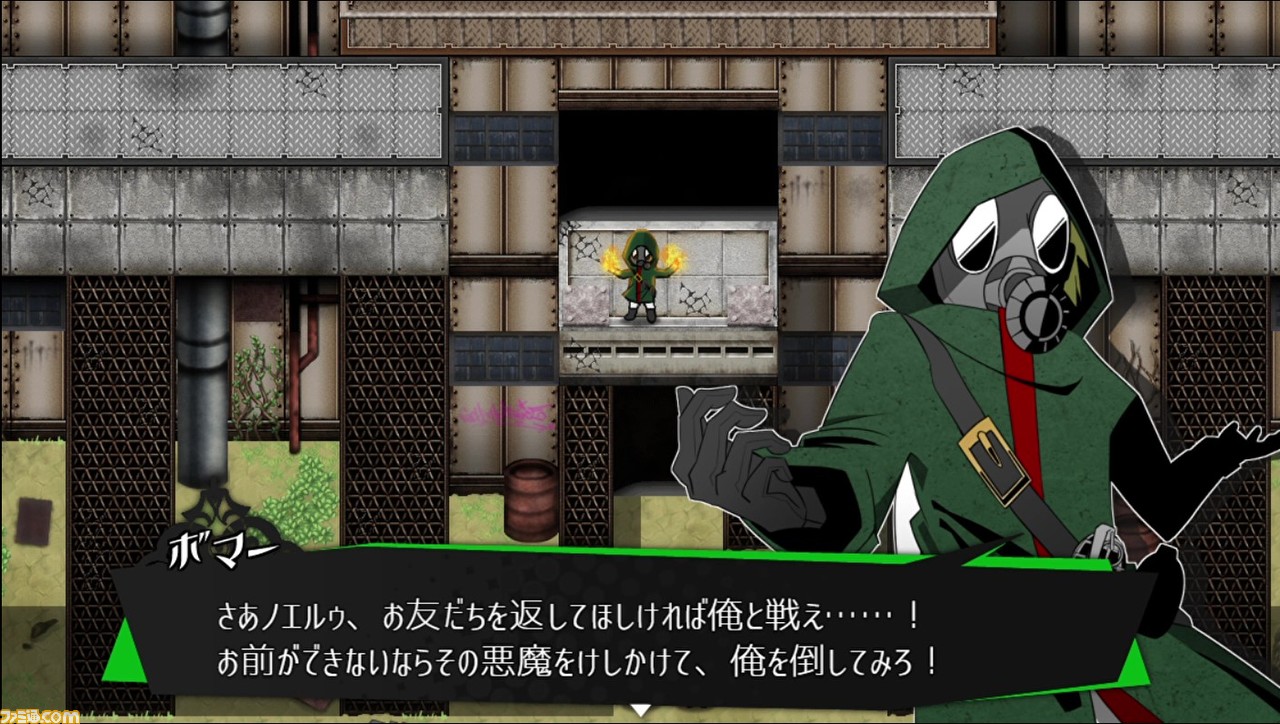

カナヲもちろん、終盤の盛り上がりでは、意図的に操作パートを増やしてはいます。僕は根本的にRPGが好きなんですが、自分はその中でも“ボス戦マニア”で、ボス戦にひりつくような戦いを求めるタイプなんです。だから、そこには特別な執着心を持っています。

なので章で区切られている『被虐のノエル』というゲームにおいても、章の最後にボス戦がないのはありえないという感覚です。ボス戦は滅茶苦茶盛り上がるべきですし、あわよくば苦戦したのちに逆転して勝利してほしい。そこがいちばん楽しい瞬間だという感覚が、僕の中にあるので。そこを目指しているという形が近いです。

そういう、本来はフロム・ソフトウェアのゲームなんかで試行錯誤しながら味わえる体験を、物語を楽しみたい人にも味あわせてあげたいんです。僕らのようにボス戦に対して縛りプレイをして勝負してみようとまでは言わないですが(笑)、ボス戦が簡単にクリアーできると味気ないですし、少なくとも僕は簡単にクリアーできてほしくないと思ってる人間です。

――とはいえ、『被虐のノエル』は物語を楽しむゲームですから、それを求めているライトなファンの方に、激烈なボス戦のアクションを要求するのは不可能に近いですよね。

カナヲその辺りは、いつも工夫しているポイントですね。ゲームを作るうえで、ものすごく難易度を高くしたり、逆にものすごく難易度を低くしたりするのは、本当に簡単なことなんです。このゲームの場合は難易度を高くする方向性は難しいんですが、じゃあ敵をボコボコと数回殴っただけで倒して「あいつは強敵だったな」なんて言い出されても、ストーリーへの没入感に関わるレベルで鼻白んでしまいますよね。

そこをどうにかゲーム体験の側で防ぎたいと、つねに意識しています。台詞を読んでいく体験だけでは限界があるので、プレイヤーが実際に手を動かす部分においても、なるべくこちらが想定するような苦戦をしてほしい、という風に調整しています。

――具体的には、どんなふうに演出するのですか?

カナヲ具体的には、たとえば事前に傷薬が多めにもらえるように設計して、ボス戦中にどんなにうまく遊んでもそれなりのダメージを2、3発は受けてしまうように難易度を調整するという手があります。すると1回か2回くらいは傷薬を絶対に使ってしまうので、結果的には上手に遊んでもゴリ押し気味に遊んでも、「いまの戦いは大変だった……」という印象が、誰にでも残るんです。

この辺りは苦戦を“演出する”ための調整ですね。やはり手に汗は握ってほしいんですよ。本当に十字キーを握っている指が疲れるわけじゃなくても、キャラクターがいっぱいダメージを受けて、焦った感情はきちんと味わってほしいです。まあ、『RPGツクール』で“なんちゃってフロム・ソフトウェア感”をがんばって出しているみたいな感じですけどね。

じんなるほどなあ……。いやもう、まったくもって、本当にいいんですか!? 僕がこの場所にいても……というくらい本格的なお話が聞けてしまった! うれしい!!

カナヲさんは、本当に滅茶苦茶よいクリエイターなんですよ。『被虐のノエル』は、子どもが遊ぶべきものです。クリエイターで生きていくのはこういう感じなのかと思いますよ。トレンドをお上手に取り入れてできたら偉いのかもしれないけれど、「それだけではないぜ」という感覚があるというか……。カナヲさんも、そこがわかったうえで譲れないものがはっきりと作品に出ている。これこそがやはりAIには作れないもので、トレンドのランキングを上から見て合成したものじゃないんです。矜持を感じるんですよね。

カナヲそう言ってもらえるとうれしいです。自分が作っているものは、果たして流行りと照らし合わせたときにどうなんだろうと思いつつも、自分としてはいま作っているものがいちばんおもしろいと思っています。自分はこれがよいとしか思えないから、これしか作れないよと。

じんいや~、わかります。滅茶苦茶いいなあ。それが、本当にいいんですよ!

カナヲトレンドを取り入れてよいものができても、それは“8割本当、2割嘘”みたいな感じになってしまう。それが嫌なんです。自信をもって送り出せなくなってしまうので。

じんモノづくりをされていない方や、やりたいと思っているもののまだできていない方がカナヲさんの作品に触れたときに、いま僕が話しているようなことを感じるかどうかはわかりません。でも、僕が見た限りは、何か違う場所ですごくがんばっている同級生を発見した感覚だったんです。

僕は、みなさん以上にどうしようもなく変な視点を獲得してしまう立場ですから、どうしてもフラットには見られません。でも、すごく幸福だと思いました。モノを作っていてよかったと思うことは限られますし、怖くて辛いこともたくさんあるんですが、よかったと思える瞬間もあって、それはこの作品を受け取るようなときです。シンパシーを強く感じていて、すごく遠くに見えている頼もしい光なんです。「ああ、よかった。自分はひとりじゃないな。まだまだ行けるな」と。今回は本当によい形での合流をさせていただいて、ありがたいことだと思っています。

カナヲいや、もうこちらこそありがたいことですよ!

――そういうこだわりによって、『被虐のノエル』の制作については、結構時間が空いてしまった形なのでしょうか。

カナヲSwitch版は移植に1年、移植する前の段階で『RPGツクール』版のリメイクを完成させるのに1年かかったので、2年前から作り続けていたんです。移植を発表してからも、しばらく新作を止めてしまったので、ファンのあいだではコンテンツとして眠ってしまったのではないかという不安があったかもしれません。

もちろん、空白期間にファンが離れてしまうかも……という不安は頭の片隅にはつねにありました。ただ今回のリメイク版は、もともとこれまでに作ったフリーゲームの連載版をいまの自分が見ても100点満点のモノにしよう、という気概のもとに作り始めたので、すごく細かいところまでこだわって作り込むことをくり返しました。

じんうんうん。いいですねぇ……。

カナヲSeason1の途中くらいの段階までリメイクできたものを見直したら、すごく満足感があって、この満足感が永遠に続くなら、いくらでもリメイクできるなと思ったんです。執着的な直しがなぜか幸せで、途中でリメイク作業に飽きるとか、「こんなものかな」という感覚になることは1回もありませんでした。

じん具体的にどんなところを手直しされたのですか?

カナヲもともとの大枠は連載版で詰めていたところはあるものの、バトルの部分などは、かなりきちんと遊べるものに仕上がったと思います。『RPGツクール』で想像される枠を超えて、純粋にアドベンチャーゲームとしておもしろく遊べる作品を目指しました。

あとは常識的な開発で考えれば、「そんなところに時間をかけるのか?」と言われそうな部分にも、かなりこだわりを入れています。たとえば、世界観を生き生きさせたいときに、必ずしも高解像度な3Dのグラフィックを用意することだけがすべてではないと思うんです。歩いているキャラクターがひと言、ふた言短い言葉をしゃべる。ちょっとした反応に対してちょこんと動く。1ドットずつ草木が揺れる。そういった細かいことの積み重ねをするだけで、2Dグラフィックはどんどん生き生きしてくる。動かしているキャラクターや事物が記号に見えてはいけないというのが大事なんです。

アドベンチャーゲームとしての魅力は、分かりやすいゲームデザインのような要素以外にも、そういう部分のこだわりからも出てくると思っています。

『被虐のノエル』のラストは、初期に考えていた終わりかたとはブレていない

――連載版の『被虐のノエル』は現在最終章ということですが、どこまで終わりを考えられて作っていたのでしょうか。最初から、いまくらいの長さを想定して作られていたのですか?

カナヲ連載当時は、人気があれば続く可能性は告げられていたものの、まだどうなるか分からないので、4話くらいでストーリーを考えていました。でも、連載の続行が決まってからも、“ノエルの復讐がどういうところに着地するのか”という部分だけは、当初案から変わっていません。その上で長くなった分だけ何を追加すれば、よりエンディングを魅力的にできるかを考えています。

じんゲームの連載ってすごいですよね。本当に作ることが想像もできなくて、ゾッとする話だなと。いろいろなことを考えられていて、それらがすべてのバランスで作品のひとつになるという、ある意味で難しさと向き合いながらも制作されていますよね。ただ、そういういろいろなことがありながらも終わりまで向かわなくてはいけないというのは……僕が『カゲロウプロジェクト』をやっているときの感覚に近いのかなとも思いました。

カナヲ『カゲロウプロジェクト』については、じんさんはどのように作られてきたのですか?

じん19歳のころにバンドが解散してしまって音楽をどうしようかなと考えていたときに、ボーカロイドを知ったんです。それでボーカロイドで何かを作ろうとなったときに、バンドのようにほかのメンバーのことを気にしなくていいし、自分の好き勝手にやれることをやろうと思いました。たとえば、ザ・フーなどのUKロックバンドが1枚のアルバムでストーリーを作っていたり、日本で言えば筋肉少女帯が歌詞で物語を展開していたりするようなことを、やってみたかったんです。そこで生まれたのが『カゲロウプロジェクト』でした。

――『カゲロウプロジェクト』はどんな風に思いつかれたのですか?

じんいちばん最初にフックポイントを考えようというところから始まっていて、僕の場合は目の慣用句でした。“目を〇〇する”という慣用句は滅茶苦茶いっぱいある。でも、目の慣用句がテーマの作品は、もしかしてないのではないか、そう思ったんです。“目を欺く”と言ったら人を騙すようなキャラクターに聞こえるし、“目を奪う”と言われたらやっぱり愛らしさで人の目を引くようなアイドル的な人が浮かぶ。“目を合わせる”と言ったら、繋がりをテーマにする何かだとわかる。

そこで当時からゴールとして考えていたわけではないのですが、ひとつ考えていたのが“目にもの見せる”でした。オムニバスではあるけど、それぞれの色を持つものが“目にもの見せる”という言葉を題材に、寄り集まるイメージを持っていました。

じつはこれも『被虐のノエル』にシンパシーを感じていたところでもあるのですが、欠けていたテーマを持つ者どうしが組み合わさることによって何かが起きる、という物語なんですね。そういう感じで、結末は自分ではもう決めているんです。ただ、こういうものと考えてはいるのですが……さすがにもっと早く終わるとは思っていました(笑)。

カナヲともに長いですからね……。

――それでいうと、最近じんさんは10周年のアルバムを出していらっしゃいますよね。

じんそうですね。10周年を記念する節目に作品を残すということで、自分がもしも『カゲロウプロジェクト』であったり、小説を書いたりをやっていなかったら、どんなアルバムを作っていたのか。その“if”を考えて作ったアルバムですね。このアルバムに関しては10周年と言ってもifの処女作で、クリエイター的な折り合いのつけかたを考えた作品でした。

カナヲ折り合いというのは、具体的に?

じんやっぱり、10年というのは長い期間です。モノを作るエンターテインメント業界の中で、10年のあいだ誰かに求められる状態でいられたことが大変光栄で、幸福なことであるとも思っています。

ただ、作品作りに呪われ続ける10年だったな……という気持ちも自分としてはありました。たぶん、カナヲさんも多かれ少なかれ、僕のこういう考えかたにピンときてくれるところって……ありますよね?

カナヲすごくおっしゃっていることがわかります。

じん自分はレールが敷かれていない新しい道をずっと進んできたのですが、現在地はどこなんだろう、と不安になることがあります。「そもそも、こんなことを続けてよかったのだろうか?」という恐怖や、導(しるべ)のない不安感みたいなものがつねに付きまとう。でも、それは表には出さずに来たし、出すべきではないとも思ってきた。

そういう自分の弱い部分と相談しながら作ったことが“折り合い”なんです。作家としてのパーソナルな部分をリアルに作品として残していくことが、いま僕がやるべきだと思って選んだところがあります。

カナヲただ、僕は僕で今回のじんさんの『アレゴリーズ』にはビックリしているんです。絨毯爆撃を受けたような気持ちになりました。

じんじゅ、絨毯爆撃!?

カナヲじんさんは、これまで『カゲロウプロジェクト』関連の曲だと激しい、力強いイメージがあったじゃないですか。でも、今回は曲調という意味でも、じんさん本人がボーカルとして出てきているという意味でも、いままでとは雰囲気が違っていて、新たな章に突入したような変革を感じました。

じんありがとうございます! もう、まさにカナヲさんがおっしゃってくださったように、シンプルに原点回帰をしたところがあるんです。

それは今回のアルバムのみならず、いっしょに協力して作品を作ってくださっているスタッフの方々にも共感していただけたので、実現できたことです。だから、背景としては「まあまあ自分の原点に回帰しつつ、この活動は何だったのだろう。何のためだったのかな」ということを考えながら作ったアルバムを、10周年の折にリリースさせていただいたという形なんでしょうね。

カナヲそうですね。自分も長くやっていれば、辛い時期も当然ありました。作り始めたときは、作品に対してポジティブな感情しかないんですよ。「これから、こんな神作品を作ってやるぜ! 楽しくて、楽しくて仕方がないぜ!」というところから始まるんですけどね。

でもその後は、とにかく何をするにしても、作品がつねに頭の端っこに存在していて、手放そうと思っても手放せません。独立させられないコンテンツとしてある。もう、コンテンツというより概念として、脳みそにへばりついている感覚です。まさに呪いですね。

じんやっぱり単純に作品を完成させることは、人間にとって難しいことだと思うんです。いや、思いたいのかな……。作品を作ることなんて、ふつうの人間がやるべきではないのかもしれないと思ったりしますから。絶対にやめたほうがいいし、絶対に健康的じゃない(笑)。

でも、AIではなくて、人格のある人間が作るものだからこそ必要なものなので、辛いとは思いながらもやりがいがある営みでもある。それは、カナヲさんも感じられているんじゃないですか?

カナヲそういった辛い時期を経たからこそ、違った目線で見えてくるものが確実にあるんですね。自分の場合は、現状ということで言えば、いまのところ自分がいいと思ったものが100%出せる環境にあるので、実際にそれが原動力になっています。自分がよいと思ったものを出して作り続けられる。それが一定の受け入れられかたをされるサイクルが心地よいので、それを維持できたら、いまのところはとくにそれ以上は目指していないというのが、心情として強いです。現状、楽しいし、不都合も感じてないですね。

「ぜひ、お仕事として取り組んでみたいです」

じんただ、ありがたいことに自分たちのファンは熱心な方々が多いんですよ。一挙手一投足を受け入れてくださる。だからこそ、その人たちに褒めてもらえるからまあいいや、みたいに安心してしまうのも、すごく怖い。

カナヲそう、そうですね。まさにそう!

じん僕は、ここ数年くらい楽曲提供をさせていただく機会が多かったのですが、完全に僕のことを知らない人たちしかいないところで曲を書かせてもらうこともありました。もちろん、どちらがよりうれしいといったことはないのですが、そのときの手応えは、新しく物を作る指針の一端に大きくなり得る感覚がありました。

その点で、音楽は得で、“出張”がしやすいです。もしかしたら、この『逆光同盟』もそうなのかもしれません。僕のことをまったく知らない、『被虐のノエル』の大ファンという方がパッと聞いて「いい曲だな」と思ってくださるお仕事ができたかどうか……気になるところですが。

でもカナヲさんもいまは『被虐のノエル』のみならず、サンリオさんと『まいまいまいごえん』を手がけていますよね。あれも、サンリオxインディーゲームでスゴイですよね。

カナヲよく声をかけていただいたなと、いまだに驚き半分です。企画の方からは「『被虐のノエル』のストーリー演出や、勢いを取り入れたかったから声をかけました」と言っていただけて、自分が『被虐のノエル』で地道に表現してきたものが、ついにまったくの外にいる人に届いて、「あ、これはいいじゃん。うちでもやろう」と言ってもらえたのだと思うと、すごく感慨深いです。

――じんさんも、そういう感覚ってありますか?

じんすごく多くの方に知っていただける機会になるので、メジャーシーンに魅力を感じる部分は当然ありますし、今日、インディーのスタイルで連載をしていくというお話をカナヲさんとして、僕らと同じようにインターネット発の作品はまだまだいっぱいあると思いました。

いまの自分としても、最近だったらVTuberの方などに音楽を書くことが性に合っているなと感じています。インターネットって、いまだに拡張を続けていくおもしろい文化ですよね。

ただ、僕は別にアーティストになりたいという想いはあまりなかったんですよ。クリエイターになりたいとか、ロックミュージシャンになりたいとか、マジでぜんぜんなかった。どちらかというと“自分になりたかった”ですね。“自分は自分である”と言ってもらえるようなモノづくりをする存在になりたい、という漠然としたものが目標としてありました。

だから、もっとメジャーになって、TVに出て、人気者になっても、自分は1週間後どうなっていますか、1年後どうなっていますか、10年後どうなっていますか、というときに、結局その先も生きていかないといけなくて、同じように創作に呪われていて……となったときに、まだ自分はそこに答えを見出していないんです。そんな中でメジャーだとか、インディーだとか言われても……カナヲさんもなかなかわからないところってあるのではないかと。

カナヲ確かにそうですね。インディーも定義の広い言葉ですし、僕もなにか既存のカテゴリーへの永住を目指しているわけではないかもしれません。

じんちなみに今度は、逆にカナヲさんのほうにも何かやっていただきたいなと思っているんですよ。ぜひ、お仕事として何か組んでみたいです。

カナヲおっ! 自分に何ができるんだろうとは思いますが、いいですね。

じんいやいや、もう絶対やりたいですよ。あとは、ライブでも『逆光同盟』をやりたい。ライブでこの曲だけをガッと聴いてから、その先で『被虐のノエル』を知らない人が、『被虐のノエル』にたどり着くところを見てみたい。それがあるので、この曲に関しては自分なりの思い入れがすごく大きく残った曲でした。

カナヲその逆輸入は熱いですね。たぶん、それが成立する曲だと思います。クリエイターの熱意が、また別のクリエイターの熱意へと連鎖していくような、そんな最強の光景を僕も見てみたいです。