他人の作品を元ネタに自分の作品を作るのは、権利を取らなければいけなかったり、あるいは二次創作として許容される範疇に留めるのが望ましかったり、普通はいろいろと制約があるもの。しかし比較的その制約が緩い例外的な存在として、著作権の保護期間が切れたりして知的財産権が発生していないパブリックドメイン作品がある。

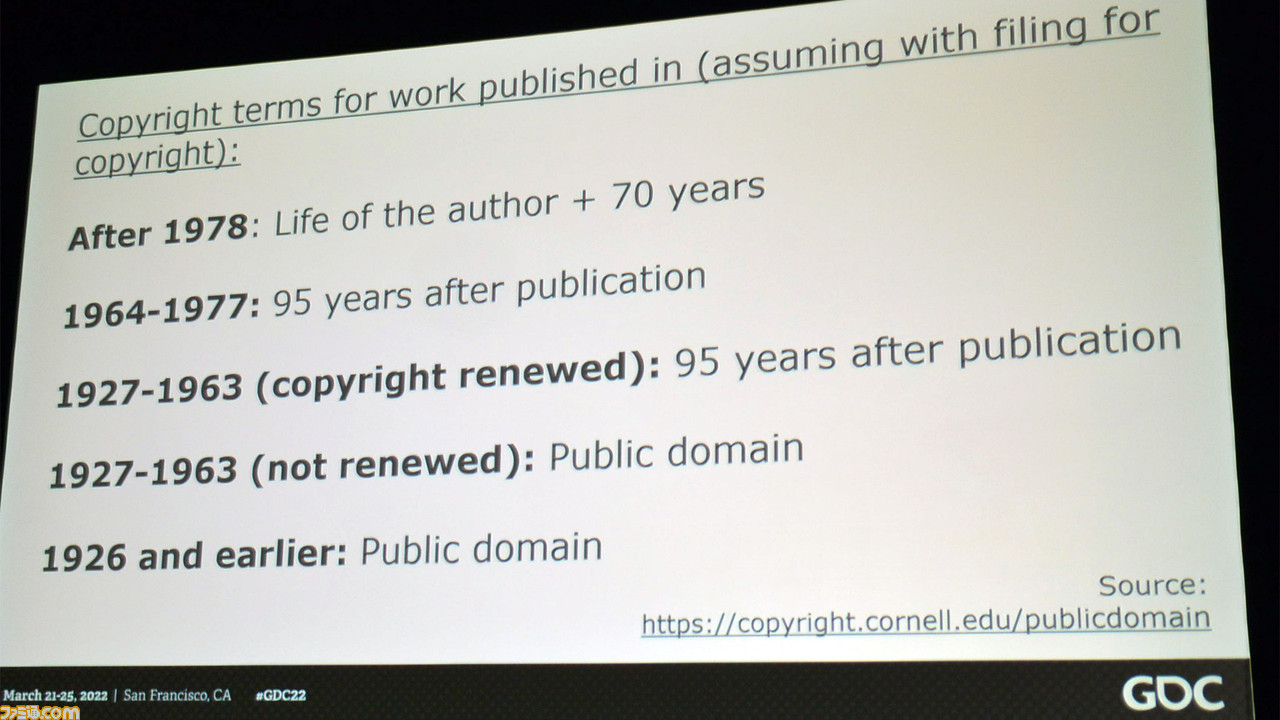

そこでケント州立大学のクリストファー・トッテン助教授が提案するのが、パブリックドメイン作品を使ったインディーゲーム開発。いったいどんな事が可能なのだろうか? 本日よりアメリカのサンフランシスコで開幕したゲーム開発者向けイベント“GDC”(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)で同氏が講演を行った。

許諾を取らなくてもいいが、なんでもできるわけではない

さて何ができるかというと……これはもうそのまま、パブリックドメインになった往年の名作を元ネタにゲームを作れる。セルバンテスの小説『ドン・キホーテ』でゲームを作るのに誰かに許諾を取る必要はないし、それ以外に権利が発生していない絵画や音楽を素材として使うことも可能だ。

しかし何でもできるわけではないし、見落としがちな注意点もある。そのあたりの制約が興味深かったので、いくつかのケースを紹介していこう。(ちなみに「法律家ではないので、自分の作品に微妙に感じる部分があったらちゃんと著作権関連の弁護士に話を聞いて欲しい」とのこと)

商標登録などが別にある場合

例えば著作権以外が絡んでいる場合は別の配慮が必要になる。ジャングルの王者である“ターザン”は元は1910年代に小説家エドガー・ライス・バローズが生み出したキャラクターですでにパブリックドメイン化しているが、バローズの著作権管理会社によって商標登録がされている。商標登録されたタイトルなどをそのまま使うのは当然ながらできない。

このためDynamite Entertainmentにより出版されたターザンを原作としたコミック“Lord of Jungle”では、(タイトルに“ターザン”の名前を使用すること自体は避けていたものの)商標登録されたキャラクターの侵害ではないかという点で訴えられたという経緯がある(最終的に和解案に合意)。

演奏などをそのまま使えるわけではない

ワグナーの“ワルキューレの騎行”そのものはパブリックドメインで、名アニメーターのチャック・ジョーンズによるバッグス・バニーの『オペラ座の狩人』(1957年)でパロディ的に扱われていたり、フランシス・フォード・コッポラ監督の『地獄の黙示録』(1979年)、はたまたその『地獄の黙示録』を連想させるヘリコプターでの戦闘シーンで曲が流れるユービーアイソフトのゲーム『ファークライ3』(2012年)まで、さまざまな作品でそのイメージを変遷させつつ印象的に使われてきた。

トッテン氏は、(それっぽいパロディ曲ではなく)パブリックドメインの本物を使うことでこういった文化的な関係性を継承した作品を作れるというのもパブリックドメインを利用する恩恵のひとつだと指摘する。

その一方で、よく考えれば当然なのだが曲自体がパブリックドメインでも個々の演奏やその録音を勝手に使っていいということにはならない。利用可能なものとして公開されている音源を使うか、自分で録音するかということになる。

他の派生作品の権利を侵害してはならない

そしてターザンにはディズニーのアニメ作品もあるように、パブリックドメイン作品には既に多数の派生作品が存在していることがある。元ネタがパブリックドメインだからといって、こういった他の派生作品の権利を侵害していいことにはならない。

具体的には、例えば“オズの魔法使い”はライマン・フランク・ボームによる1900年の児童文学作品なのでパブリックドメイン化されているが、そこでディズニーやワーナーによる映画作品の要素を取り入れてはいけないということだ。

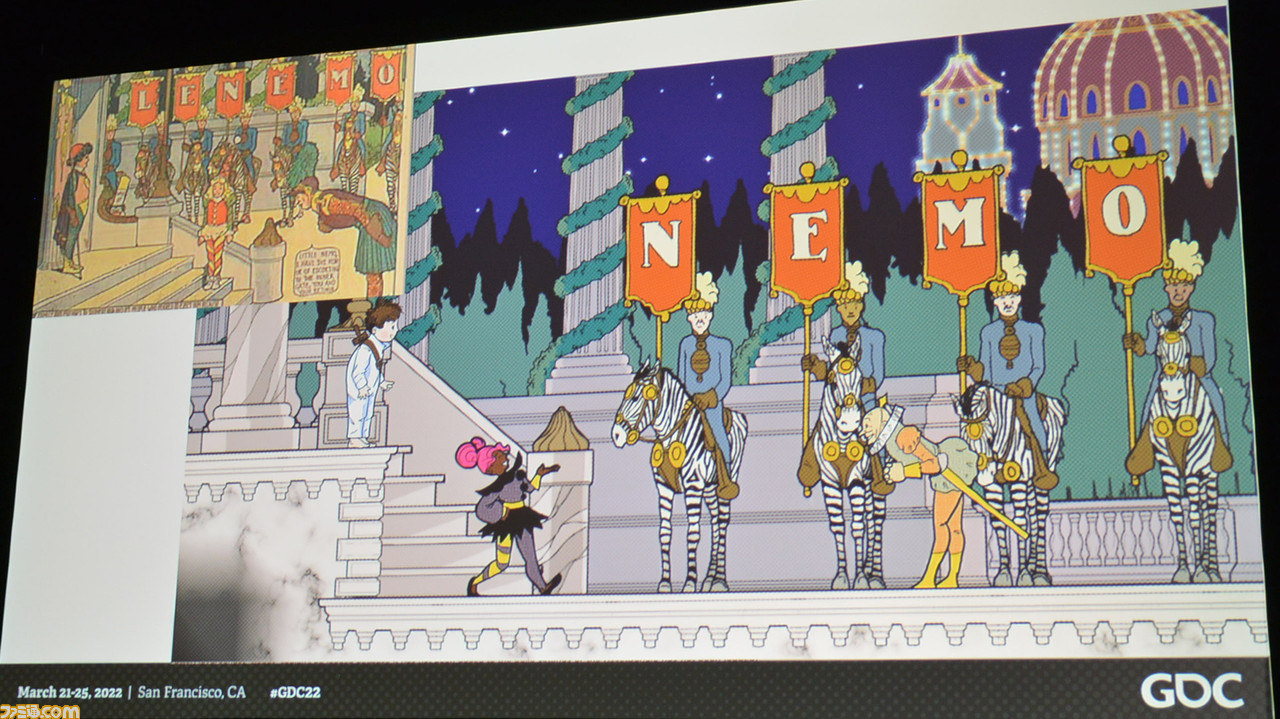

またトッテン氏は自身でもゲーム開発者としてパブリックドメインのゲーム化の実践を行っていて、ウィンザー・マッケイの“リトル・ニモ”(1905年が初出)を原作とする『Little Nemo and the Nightmare Fiends』の開発を行っているのだが、それにあたってかつて1989年のアニメ映画『NEMO/ニモ』に合わせてカプコンがリリースしたゲーム版『パジャマヒーロー NEMO』などと混同されないよう、マッケイ版が原作であることを明確にするなどの配慮を行っているそう。

また個人的なポリシーとして、オリジナルの作品を尊重すべく原作にまったくそぐわないようなもの(例えばオズの魔法使いのスロット)に安易に適用すべきではないとの考えも語っていた。

パブリックドメインを使うことのメリット

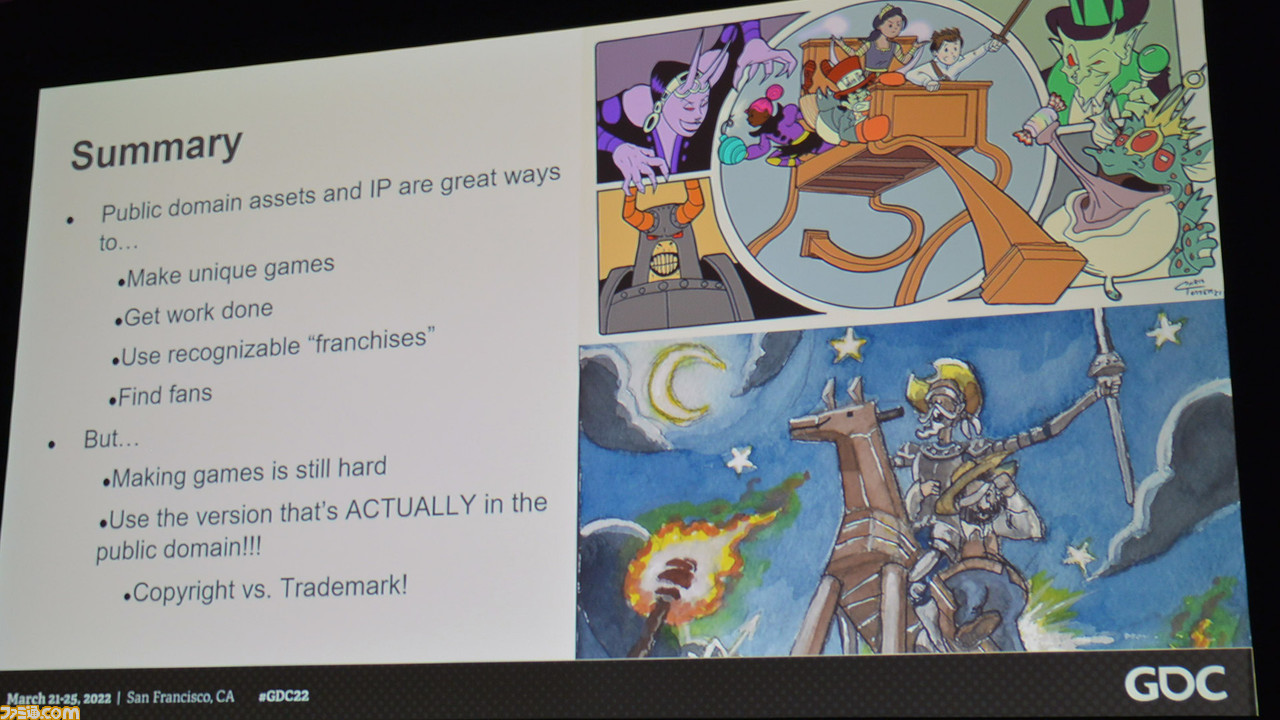

というわけで講演で紹介されていた「できないこと」を中心にまとめてしまったのだが、パブリックドメイン作品を利用することのメリットもまとめておこう。

- 権利料がかからず無料である

- (絵画や音源などの素材を使う場合)きちんと適したものを見つけ出せるならしっかりしたものを使える

- ただしちゃんとフィットするものの選定やリサーチに時間がかかることも往々にしてあるそう

- 多くの人に認識されているフランチャイズを使った作品を作れる

- しばしばゲームファン以外の層にリーチできる

- 博物館や美術館などへの出展といった通常とは異なる機会もありうる

というわけで権利関係にうるさそうなイメージがある割に、自由にしてオーケーとなった部分はかなり自由になるアメリカらしい講演だったが、いかがだっただろうか。パクリや勝手オマージュとはまた違う、通常の二次創作よりもさらにオープンなやり方で新たな表現の可能性や埋もれた作品の掘り起こしができるのなら、それはそれで面白いのではと思った次第だ。