2021年12月20日から12月26日にかけて開催された“第5回デジタルヘルス学会学術大会”。

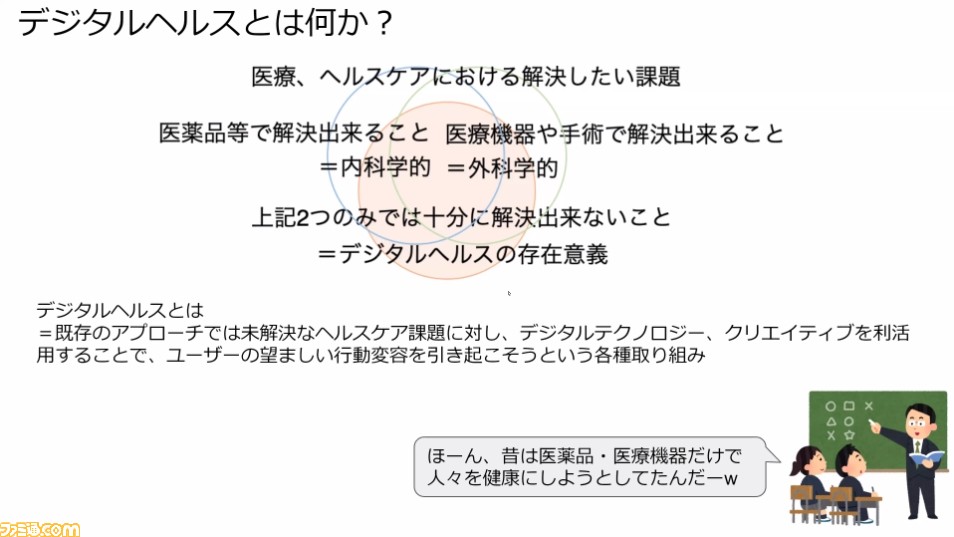

デジタルヘルスとは、AI(人工知能)やウェアラブルデバイス、さらにはビッグデータの解析といったデジタルテクノロジーを活かして、既存の方法では解決できないヘルスケアに関する課題に挑む取り組みのこと。

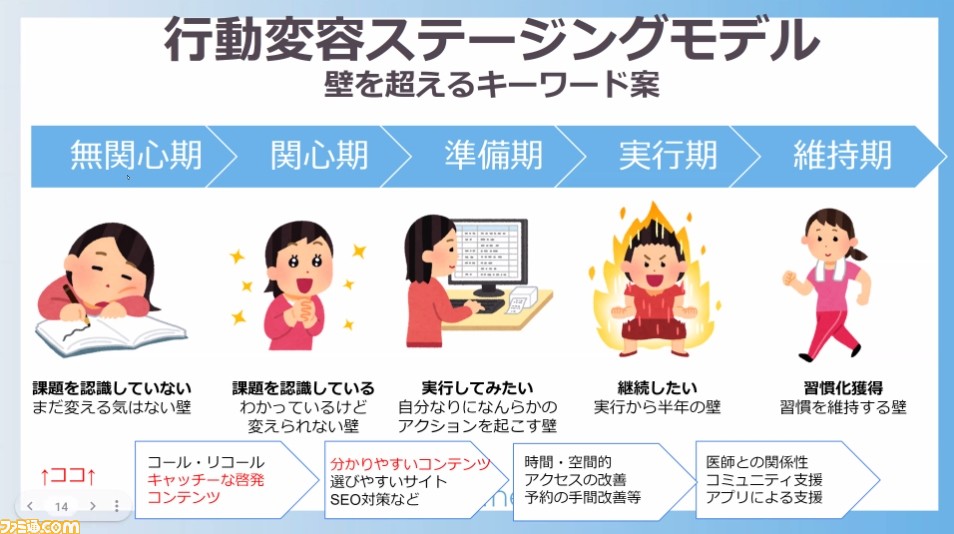

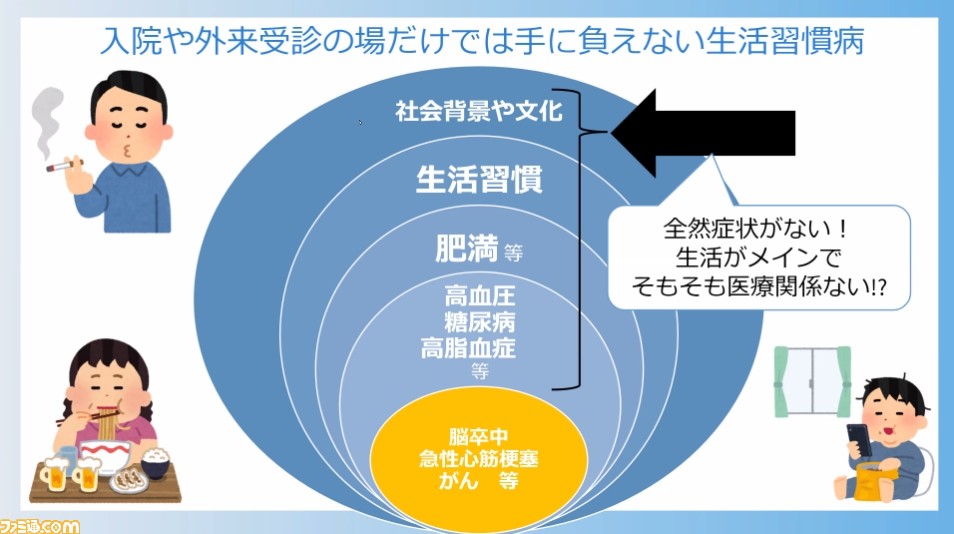

個人が抱える健康的な課題を解決に導くため、ユーザーに行動変容を引き起こす施策が、デジタルヘルスの分野では重要なファクターとなっている。その中でも注目を集めているのが、いまや世代を超えて大半の人に普及しているスマートフォンのアプリを活かした施策だろう。

デジタルヘルス学会は、医療関係者だけでなく、情報や通信のスペシャリストも含めて、デジタルヘルスの可能性を具体的に追求するための学会で、5回目となる今回は“デジタルヘルスラヴ”をテーマに2021年12月20日から26日までの7日間、各分科会に分かれて多彩な課題が議論された。

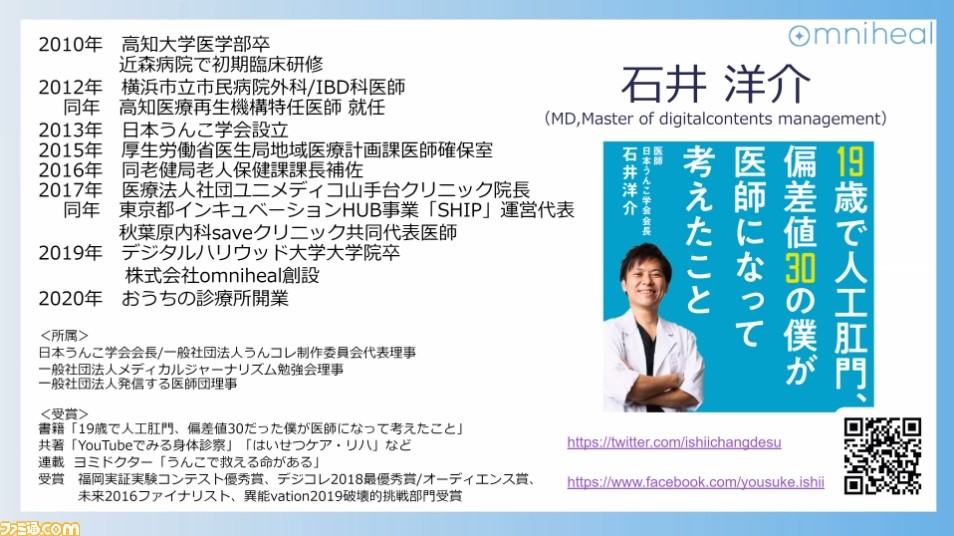

その中で2021年12月23日に開催された“クリエイティブ分科会”では、日本うんこ学会会長/omniheal代表取締役で、自身も消化器外科医である石井洋介氏(@ishiichangdesu)が座長を務め、デジタルヘルスで注目すべき事例として『ドラゴンクエストウォーク』(以下、『DQウォーク』)をテーマに取り上げた。

『DQウォーク』のプロデューサーであるスクウェア・エニックスの柴貴正氏を招いてのトークセッションが行われ、『DQウォーク』が生まれるまでの経緯や施策の狙い、デジタルヘルスとして『DQウォーク』が注目されている理由が語られた。

『DQウォーク』が生まれた“きっかけ”

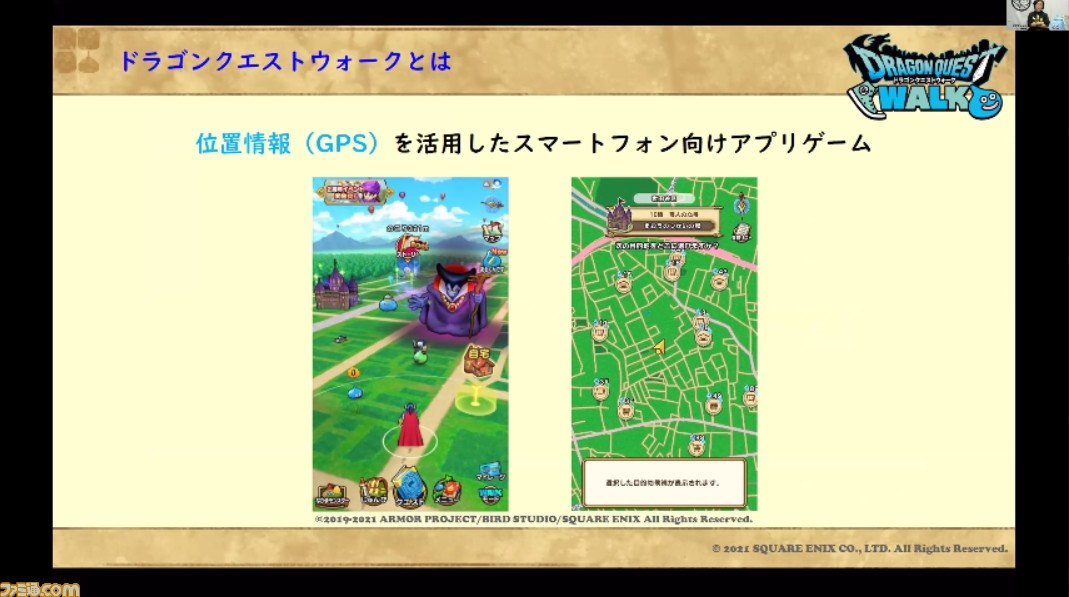

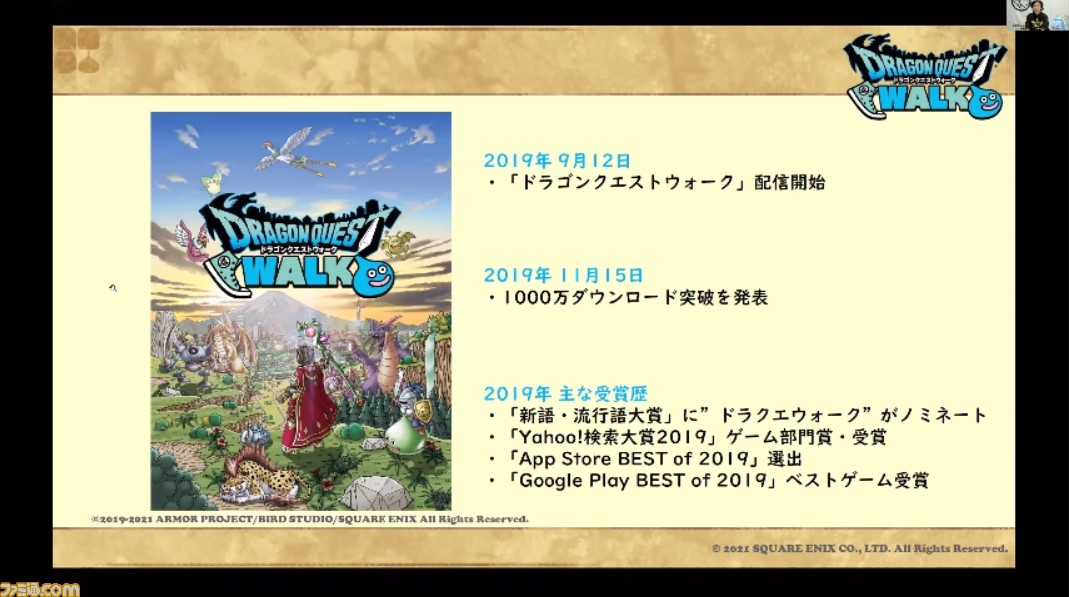

GPSを利用した位置情報と、国民的RPGである「ドラゴンクエスト」シリーズのゲーム性を組み合わせた意欲的なタイトルとして2019年9月にサービスが始まり、早々に1000万ダウンロードを突破。2021年に2周年を迎えてもなお高い人気を誇る『DQウォーク』だが、本作はどのようにして生まれたのだろうか?

スマートフォンでゲームを遊ぶことが当たり前になったことで、“新しい体験をスマホのゲームでユーザーにもたらしたい”という思いが柴氏にはそもそもあったそうだ。

以前からGoogle Mapを使ったロギング(移動や行動の履歴を記録したり蓄積すること)を楽しんでいた柴氏だが、2016年に位置情報を活用した“あのタイトル”が世の中に登場し、すぐさま”位置情報を活用したドラゴンクエスト”の企画を思いついたという。企画を考えていく中では、自身の年齢も踏まえて「それなりに健康になれたらいいだろう」と考えもあり、”歩く”をコンセプトにした現在の『DQウォーク』が誕生したと語った。

とはいえ、歩くという行為をゲームとしてのおもしろさにつなげることは難しく、開発は試行錯誤のくり返しだった。そもそも挑戦したことのない位置情報ゲームであり、「歩かないと楽しめないゲームはアリなのか?」という意見や、安全にプレイしてもらうための機能の検討など、開発は決してスムーズに進まなかったようだ。

なかでも困難だったのは、ユーザーに楽しく歩いてもらうための方法だったという。リリース当初は、そこまで歩かなくても十分に楽しめるゲームとして成立させていたが、実際に運営を続けていく中で「歩くことが楽しくなった」という意見が想像以上に寄せられた。そこで、徐々に“歩く”という要素を強化する……つまり、「歩けばもっと得になる、もっと楽しくなる」遊びを実装していくようになったということのようだ。

確かに本作の副次的な遊びのひとつとして、リリース当初より日本全国のランドマークを訪れることで収集できる“おみやげ”といったものはあったものの、2周年を機に導入された“なかまモンスター” に関する仕組みは、歩くことで得られる価値が随分と上がっていることがわかる。

なかまモンスターの集め方や育て方、バトルについて解説する動画を公開いたしました。新たに始まったモンスターグランプリに向けて、この動画を確認してみよう。

https://t.co/Rx0AXIjwzx

#DQウォーク… https://t.co/gIn61YCwWT

— ドラゴンクエストウォーク公式/ドラクエウォーク (@DQWalk)

2021-11-19 19:29:29

ちなみに、その“おみやげ”が入手できるランドマークは現在、日本全国の188ヵ所に設置されている(柴氏は182個まで回収したそう)。ゲーム内のランドマークの選定や調整については柴氏の知見も反映されているようで、リリース時、とあるランドマークの現地まで柴氏が実際に訪れたところ、施設内に入らないと“おみやげ”が取れないことがわかり、中に入らずとも入手できるよう微調整を施したという。

また、東京のランドマークを高尾山の頂上に設置したところ、その直後に、山頂に向かうケーブルカーの売上が伸びているというニュースを見かけたそうで、ユーザーがおみやげを取りにいった影響もあったのかもしれない、といった話も披露された。

おみやげの入手でゲームプレイに直接的なメリットが生まれることはないが、その場所に行くまでの経験や楽しさを大事にしており、おみやげはプレイヤーにとっての“誉れ”になればうれしいと、柴氏は語っていた。

その思いは、2021年11月から実施されている“この城わが旅!日本100名城キャンペーン”からも見て取れる。

これは日本城郭協会による“日本100名城”とコラボしている施策で、全国に約100ヵ所あるイベント限定の名城スポットを訪れることで、家紋スタンプや特別な称号、見た目装備などをもらえるイベントだ。称号や“ふんどし・金”を手に入れても攻撃力や守備力が上がることはないが、同じゲームプレイヤーには「この人はあの場所まで行ったんだ」という証しとなり、手に入れたプレイヤーもスポットまでの道程や思い出がゲームに残る。

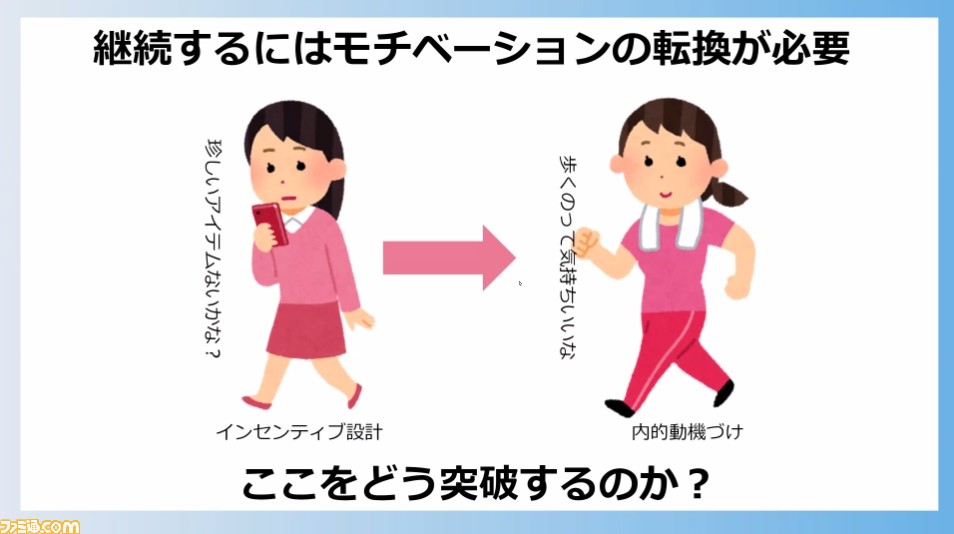

たとえば、柴氏自身のランドマーク訪問体験で「入手するのがたいへんだった」と語る愛媛・佐田岬などは、持っているだけで“誉れ”となるだけでなく、ランドマークに至るまでの道中を人に伝えたくもなる。『DQウォーク』の“誉れ”は、ゲームの枠を超えた体験をユーザーにもたらす可能性が大いにあるということだ。“誉れ”を求めるモチベーションが実際に歩くという行動につながり、結果としてユーザー自身の健康が改善する。ユーザー自身に自発的かつ楽しい“行動変容”がもたらされる。これこそ、『DQウォーク』がデジタルヘルスの一環として注目される理由と言えるだろう。

『DQウォーク』で行動変容が起きたユーザー層とその影響

柴氏いわく、本作のユーザー層は男性が多いものの、ほかの「DQ」シリーズ作品と比較すると女性ユーザーの比率は高めとなっているようで、年代別に見ても20代から40代を中心に幅広い年齢層が楽しんでいるそうだ。注目すべきは、とくによく歩いている層は40代の男性で、平均して1日に約7~8000歩くらいは歩いているというデータ。筆者もそうなのだが、40代は今後の健康が気になり始める層であり、しっかりそこに『DQウォーク』がリーチしていることがわかる。

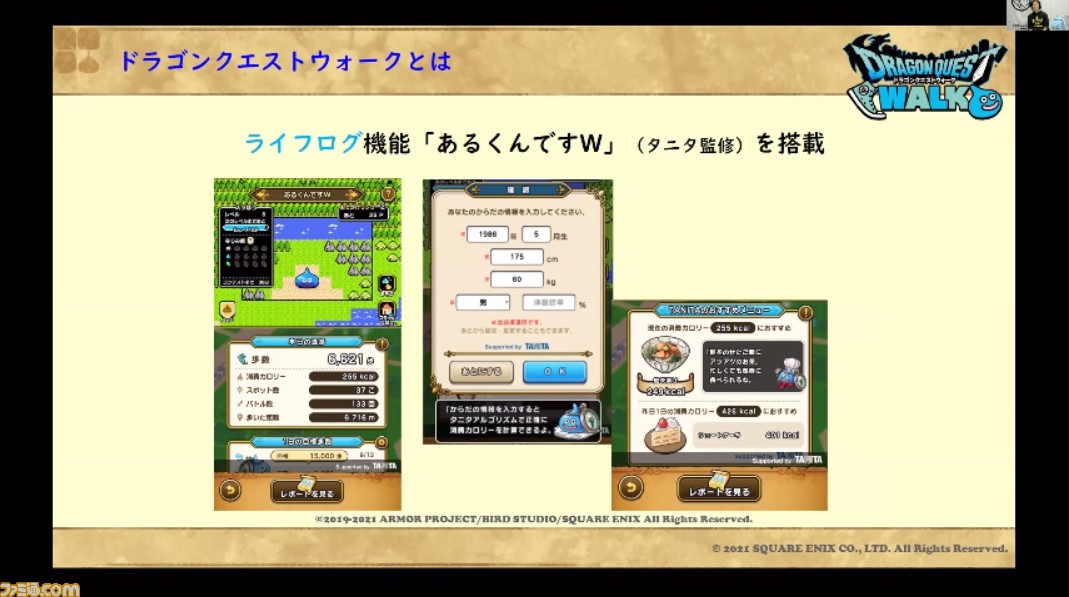

しかも、本作のライフログ機能である“あるくんですW”に情報を入力している20代~40代のユーザーのうち、約2割が1日1万歩以上を歩いているという。ちなみに、柴氏は2年間で1160万歩、平均して1日13000 歩は歩いている計算になるとのこと。そんな柴氏も40代のユーザーがここまで歩いていること、さらに歩くという行為を肯定的に楽しんでいるという声が多いことには驚いたそうで、石井氏も『DQウォーク』が歩行強度を上げる施策としても優れていると指摘。使いたくなるものがあれば、デジタルツールであっても年代に関係なく使うことを証明していると語った。

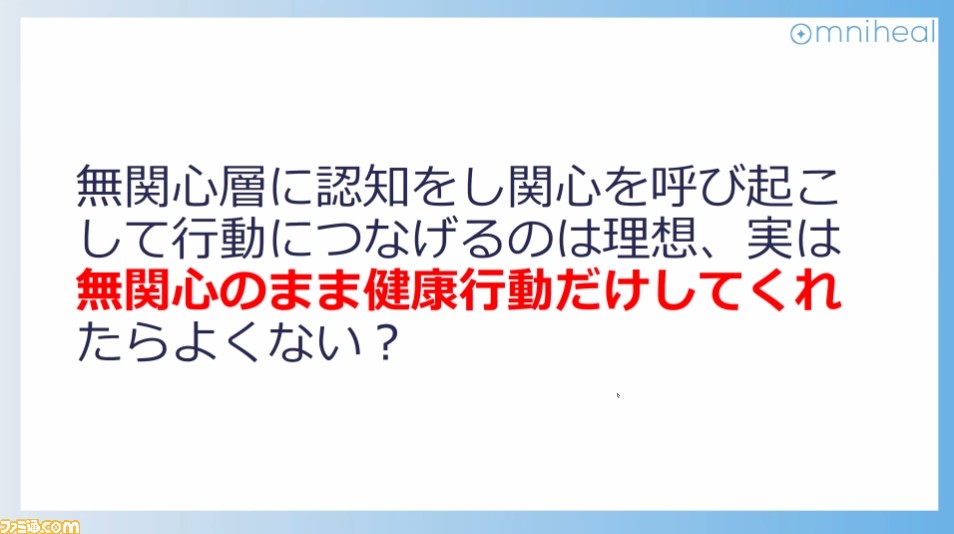

治そうとしてデジタルツールを使うのではなく、デジタルツールを使っていたらいつのまにか症状が改善しているのがいちばんベストなのでは? と、石井氏自身が『DQウォーク』をプレイして思い至ったそうだ。

柴氏は『DQウォーク』を運営していくうえで、「おもしろくないとダメ」という姿勢は大前提であると説明。たとえば、百名城などの指針を示して、そこに至るまでの行動を楽しんでくれるようにすることを大事にしているという。

また、本作が買い切り型のゲームではなく、運営型でつねにアップデートできることも、結果として『DQウォーク』がプレイされ続ける理由と語った。たとえば、2周年時に追加実装された前述の“なかまモンスター”は、家にいても集めにくく、各所に散らばっているモンスターのたまごを拾うことや、たまごをふ化させるにも移動する必要がある。

世の中の情勢に合わせて家にいてもゲームをプレイできる施策を導入し、状況に合わせて“なかまモンスター”のような移動のモチベーションを高める施策を実装する。歩きながらスマホを見なくともゲームの進行がわかるようなシステムを作り、立ち止まってプレイしないように自宅まで持ち帰って強敵に挑めるようにする。アップデートによってゲーム性が追加・改善されるのは、運営型でしか実現できない。そして、そのアップデート内容が定期的に映像として配信されるのも、本作ならではだ。

RPGに比重を置くユーザーは、ダンジョンやバトルをしっかりと楽しめる。歩くことに比重を置くユーザーなら、積み重ねた歩数がしっかりとゲームプレイに反映される。両方の嗜好をしっかりとつなげていないとゲームとしては成立しないと柴氏は語っており、実際にそのバランスが優れているからこそ、現在まで人気が継続していると筆者は考える。

実装されている“あるくんですW”は、歩いて消費したカロリーに合わせて、タニタが監修したメニューが表示されるだけでなく、『DQI』や『DQII』などのストーリーが歩数によって進行する。これも、RPGのおもしろさとウォーキングの実益を両立している『DQウォーク』らしいライフログ機能だろう。

石井氏は『DQウォーク』が持つビッグデータを共有できれば、デジタルヘルスとして『DQウォーク』は新たな展開が拓けそうと考えているそうで、柴氏も「ユーザーデータの提供は、お客様の同意が必要なこともありいますぐにはできないが、将来の医療を見据えると、興味深い内容だと思います」と同意。

サービス開始から2年でユーザーは7.9兆歩も歩いており、その距離は54億キロ……地球から海王星を越える距離を『DQウォーク』のプレイヤーは歩いていることになるそうだ。そのデータの貴重さは、ほかに類を見ないという意味でも説明不要だろう。たとえばリアルタイムでプレイヤーの行動を追える専用デバイスであったり、健康診断のデータを個人で入力して健康状態に合わせた移動ルートを医師が監修して提案するなど、より個人に紐づいた健康ツールとしての『DQウォーク』を想起させるアイデアも話に出ていた。

データと医療を掛け合わせて、人の心を動かして行動変容につなげる。デジタル技術が人々の生活をより良いものへと突き動かすというDXの観点から見ても、『DQウォーク』の可能性は大きい。ゲームとしてのおもしろさを失わない限り(そしてサービスが続く限りそれは失われることはないだろう)、『DQウォーク』はデジタルヘルスのアイコンのひとつとして輝き続けるはずだ。

なお、この時期といえば、年末年始の暴飲暴食の果てに「ああ、カラダにツケが回ってきた……」と後悔するのが恒例という方も多いだろう。そんな方で『DQウォーク』をまだプレイしていないというなら、ぜひお手持ちのスマホにゲームをダウンロードしてみてはいかがだろうか。