コーエーテクモゲームスより、2021年12月23日に発売される『真・三國無双8 Empires』。対応ハードはNitendo Switch、プレイステーション4(PS4)、プレイステーション5(PS5)、Xbox One、Xbox Series X|S、PC(Steam)。

※Xbox One、Xbox Series X|S、PC(Steam)はダウンロード専売

本作は『真・三國無双8』をベースに、『真・三國無双 Empires』シリーズの要素を取り入れた、シリーズ最新作。これまでの『真・三國無双 Empires』シリーズの要素はそのままに、バトルフィールドが広大な城の周囲となり、“攻城戦”をテーマにしたタイトルだ。

本記事ではPS4版を遊んでの、プレイレビューをお届け。まずはその前に、『真・三國無双 Empires』シリーズの特徴をかいつまんで説明しよう。

『真・三國無双8 Empires』(Switch)の購入はこちら (Amazon.co.jp) 『真・三國無双8 Empires』(PS4)の購入はこちら (Amazon.co.jp)国取り戦略無双アクションシリーズ最新作!

『真・三國無双 Empires』シリーズは、『真・三國無双』から派生したシリーズタイトルで、同じくコーエーテクモゲームスより発売されている『三國志』シリーズのシミュレーション要素と、『真・三國無双』らしいバトルがミックしたようなタイトル。

政略パートでは内政や人事をしながら地域の発展や軍事力を高め、バトルは『真・三國無双』シリーズらしい一騎当千の爽快アクションを楽しめるのが特徴。

また、武将たちとの交流もシリーズの魅力のひとつで、好きなキャラクターと友好関係を築いて義兄弟になったり、はたまた結婚、出産などといったイベントも見どころだ。

メインモードとなる争覇モード

『真・三國無双8 Empires』は、メインである争覇モードをくり返し遊ぶのが基本。争覇モードはいくつかの年代に分かれたシナリオ(舞台)を、自由に攻略していくモードだ(ifの年代もある)。

操作できるのは、全武将が対象。いわゆる顔有り武将である無双武将たちだけでなく、一般武将もすべて操作可能。プレイヤーはシナリオを選択したのち、その武将の視点からゲームを進めていく。

在野武将ならば放浪軍を率いて旗揚げしたり、武将として仕官すればその勢力の部下として昇進を目指しながら戦える。君主になれば、自由に勢力の方針を決めながら中華統一を目指せる。一般の武将として登り詰めて君主になったり、裏切りなども可能。そのプレイスタイルは自由自在だ。

政略のシステムは基本同じ

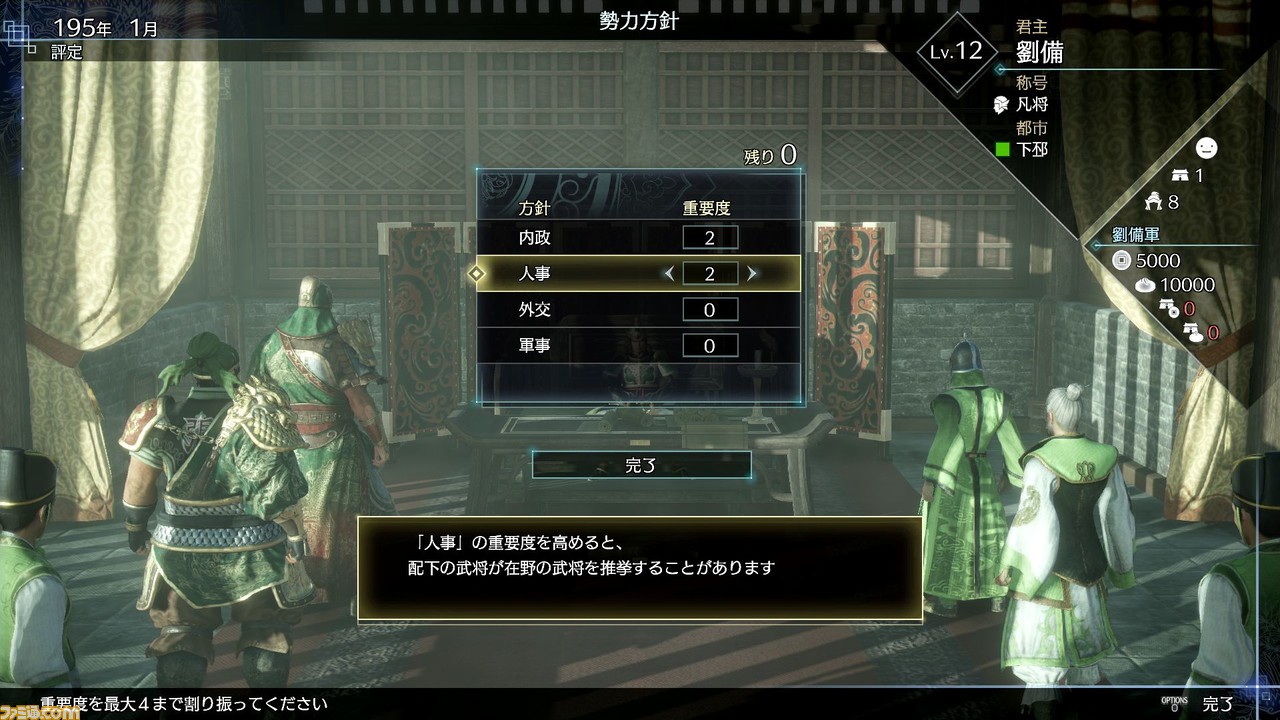

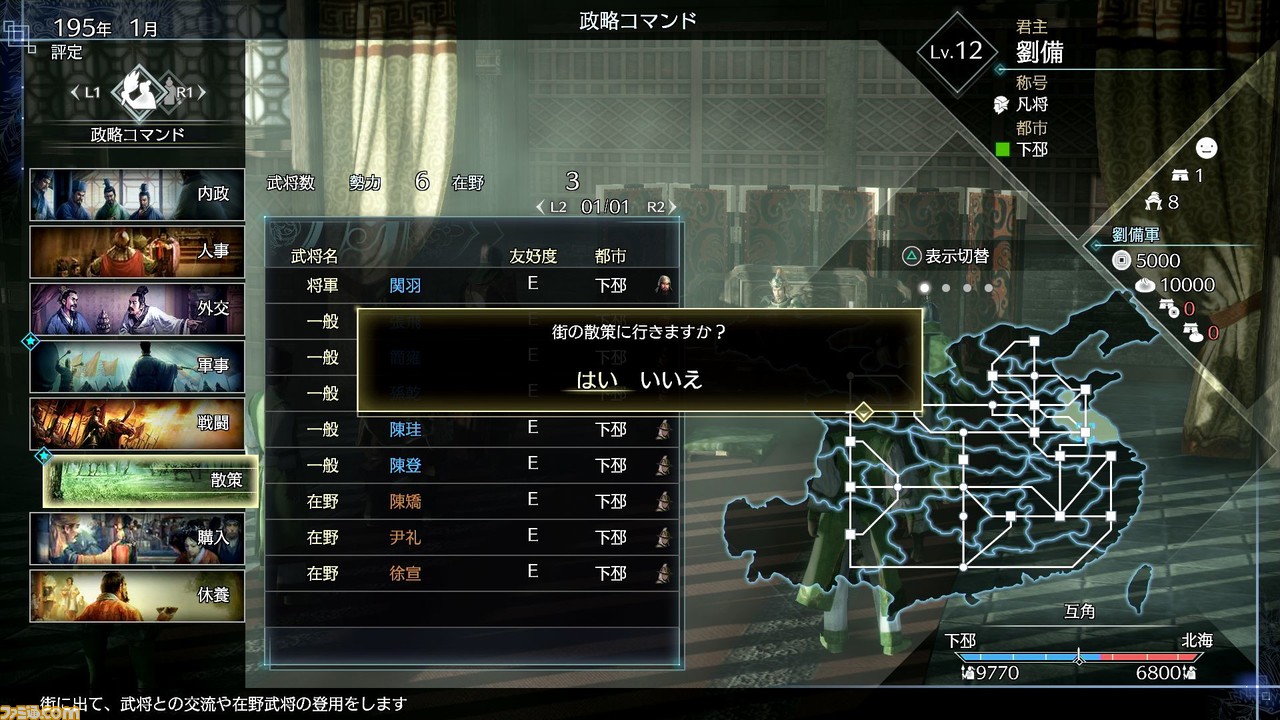

ゲームのメインとも言えるのが、政略パート。これはこれまでの『真・三國無双 Empires』シリーズとほとんど同じ。資金・兵糧を管理しながら、武将を雇ったり、敵勢力への計略や工作活動などを経て、バトルを有利にしていく。侵攻コマンドなどの選択により敵勢力へ攻め込むことができ、勝利すれば領地を奪い取れる。リソースの管理要素などはほとんどなく、内政自体はかなりシンプル。シミュレーションが苦手な人でもすぐになじめるはずだ。

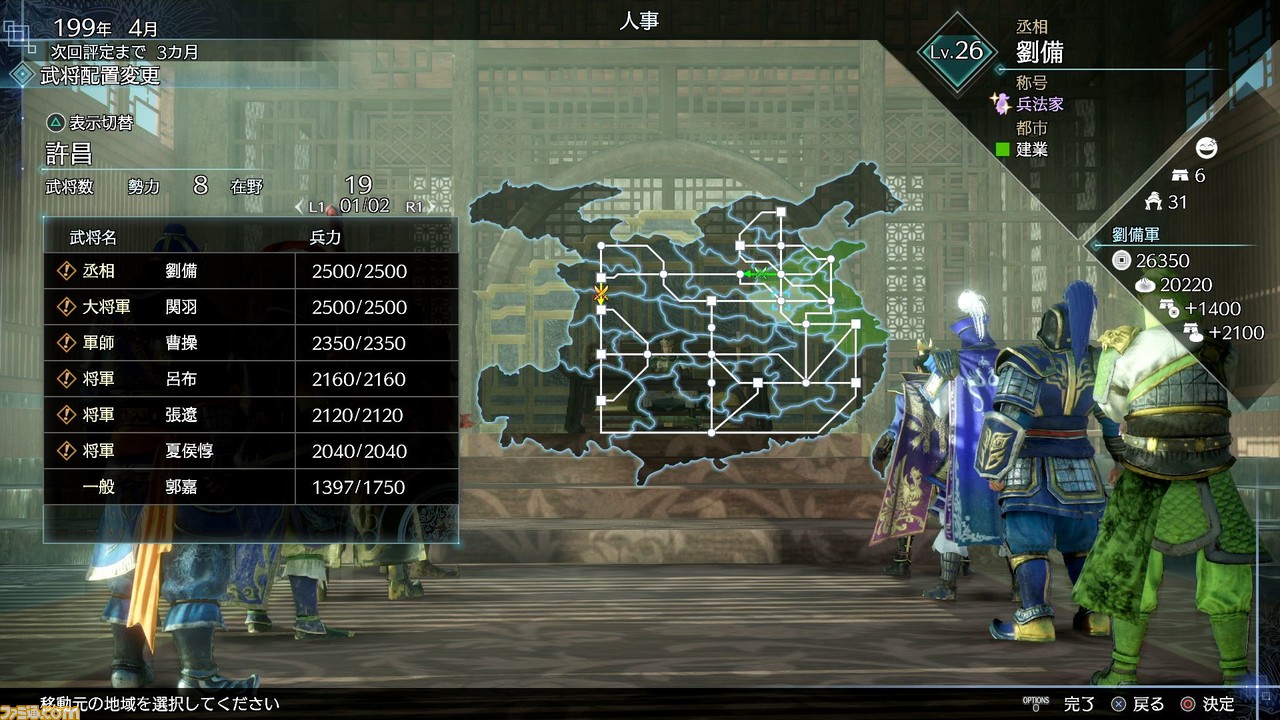

細かな要素としては、本作は領地に各武将が在中するシステムを採用しており、本家『三國志』シリーズさながらに各武将をどこに配置するのか、または侵攻するときにどれだけの兵力・武将を残して戦うのかなどといった戦略的要素が含まれている。

そのため、武将の数が単純に多ければ多いほど、攻めも守りも有利な戦況を作りやすい。無双武将のみならず、一般武将もかき集めるように登用するのが大事だと感じた。

また、本作では選んだ政略コマンドなどで6つの名声値を得ることができ、得た名声値の値によって称号を獲得できる。称号を得ると固有政略コマンドなど、さまざまな恩恵が受けられるため、内政がキャラクター育成にもつながっている。称号獲得条件は、ゲーム開始時からすべて閲覧できるのもうれしかった。

今度のバトルは攻城戦

バトルシステムは『真・三國無双8』とだいたい同じで、状況に合わせてコンボ攻撃をする“フロー攻撃”、状況に合わせて強力な攻撃を叩き込む“リアクト攻撃”などが、そのまま踏襲されている。

『真・三國無双8』はオープンワールドの中国大陸を舞台に戦いをくり広げたが、本作は『真・三國無双8』に登場した巨大な城をテーマに、その城攻め(または防衛)を楽しめるシステムとなっている。バトルフィールドは大きな城の一角が舞台であり、いかに城をこじ開けて総大将を倒すのか、という戦いが楽しめる。

これまでのフィールドはひとつのマップがいくつかのエリアに分かれており、分かれ道のようなマップを攻略していくものだった。本作は城の周辺が戦いの場となるので分かれ道などはなく、周囲にある拠点を取ったり取られたりしながら戦いをくり広げる。

仲間は自動で行動してくれるほか、指示を出すこともできるが、やや頼りない印象。やはりプレイヤーが活躍しないと、なかなかに勝ちにくいようなバランスになっている。そこはやはり“無双”系といったところ。

そのため広大なマップをあっちこっち行ったり来たりする必要があり、やることはかなり多い。いや多いどころか、だいたい忙しい。余裕のある戦況なら別として、互角ないし劣勢時にはヒーヒー言いながら戦場を走り回ることになる。とはいえ、馬の移動のみならず操作武将の移動もものすごく速いので、移動面でストレスはとくに感じないのでご安心を。これがなんだか、テンポがよくて気持ちがいい。

門を開ける手段が豊富

敵城の門を開けないと、倒すと勝利となる総大将が出てこないので、必ず門を開ける必要がある(防衛側なら突破されて本拠点に侵入されない限り負けないとも言える)。そのため、ただ敵兵士を倒しているだけでは勝てない仕組みとなっており、拠点の制圧によって侵攻が進んでいく。

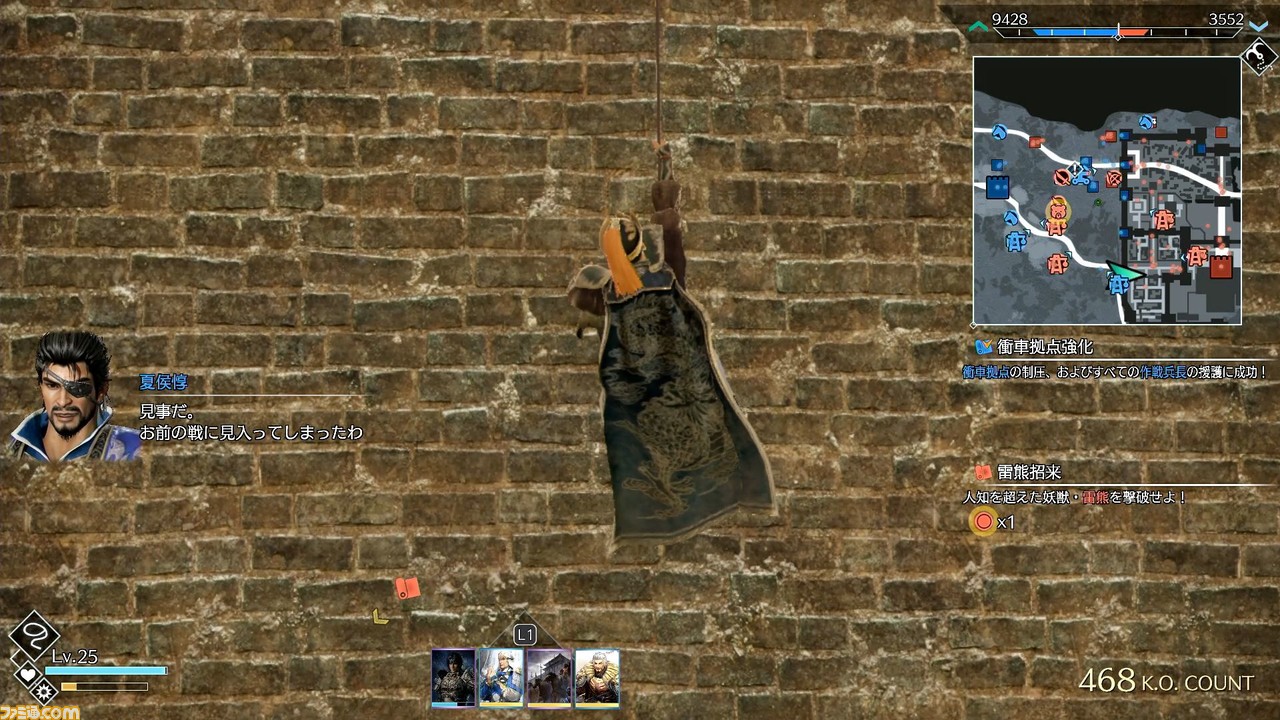

拠点にはいくつか種類があり、たとえば攻城兵器を呼び出すものがある。攻城兵器を呼び出したら自動で進行してくれる。衝車の場合は“時間を掛けて門をこじ開ける”。井闌は“城壁に辿り着いて壁を登れるようにする”、投石器は“城壁上の楼閣拠点を攻撃してくれる”というようなもの。城壁上の楼閣拠点をすべて制圧すると、鍵縄が使用可能になり、裏から門を開けられる。ほかにも“作戦秘計”を用いた手段などもある。

作戦秘計が攻略の鍵

“作戦秘計”とは事前に選択し、バトル中に条件を達成することで発動する、バトルを有利に進めるためのシステム。作戦秘計は多彩な効果があるが、だいたい大雑把に言うと、成功すれば自軍がパワーアップないし敵軍が弱体化するという感じ。作戦秘計は、敵も使用してくる。

作戦秘計の発動条件もさまざまで、制限時間内に重要な兵長を護衛したり、敵の決められた拠点を制圧するなど、作戦秘計ごとによって異なる。侵攻時にはだいたいスタート時に自分の作戦秘計の準備時間から始まり、その後に敵の作戦秘計の準備時間が始まる。うまいこと自軍の作戦秘計を発動させながら、敵の作戦秘計を止める必要がある。

なお作戦秘計は基本的に友好度の高い武将が提案してくるか、自分の武将が持つ作戦秘計の中からひとつを選んで選択する。同盟軍がいたりすると選択できるものなども存在する。

宝玉と育成要素

本編と同じくレベルでキャラクターが強くなっていくが、敵を倒して経験値を得るようなものではなく、“功績”という経験値でレベルアップしていく。功績はおもに勢力目標を達成するか、バトルのクリアータイム、作戦秘計の成功、阻止成功などで得られる。政略コマンドでも入手可能。

もちろんレベルアップすれば武将は強くなるのだが、敵勢力もだいたい同じくらいのスピードでレベルアップしているので、さほど重要な要素ではない。重要なのは装備アイテムの“器”、“珠”のカスタマイズにある(正式名称は器=“宝玉器”、珠=“宝玉”)。

本作は全キャラクターが全武器を装備可能で、武器自体の入手などはない。いわゆる武器に値するのが“器”で、これ自体に攻撃力はないが特殊能力が付いている場合もあり、等級(レア度)が高いほどに強い武器を装備できるほか、装着できる“珠”の数が増える。“珠”はアクセサリーアイテムといったところで、多彩な効果を持つ珠を最大5個まで器に装着できる。

入手手段はさまざまで、敵武将の撃破で手に入る場合や、何かしらの報酬、誰かからのプレゼントなどでも手に入る。これが育成においてかなり重要で、やり込み要素のひとつにもなっている。なお、どちらの装備もプレイヤーデータに紐づいているため、たとえクリアーしていない途中のデータがあったとしても、別シナリオで使用可能。周回プレイが前提の本作ではうれしい要素だ。

新アクション・秘計も重要

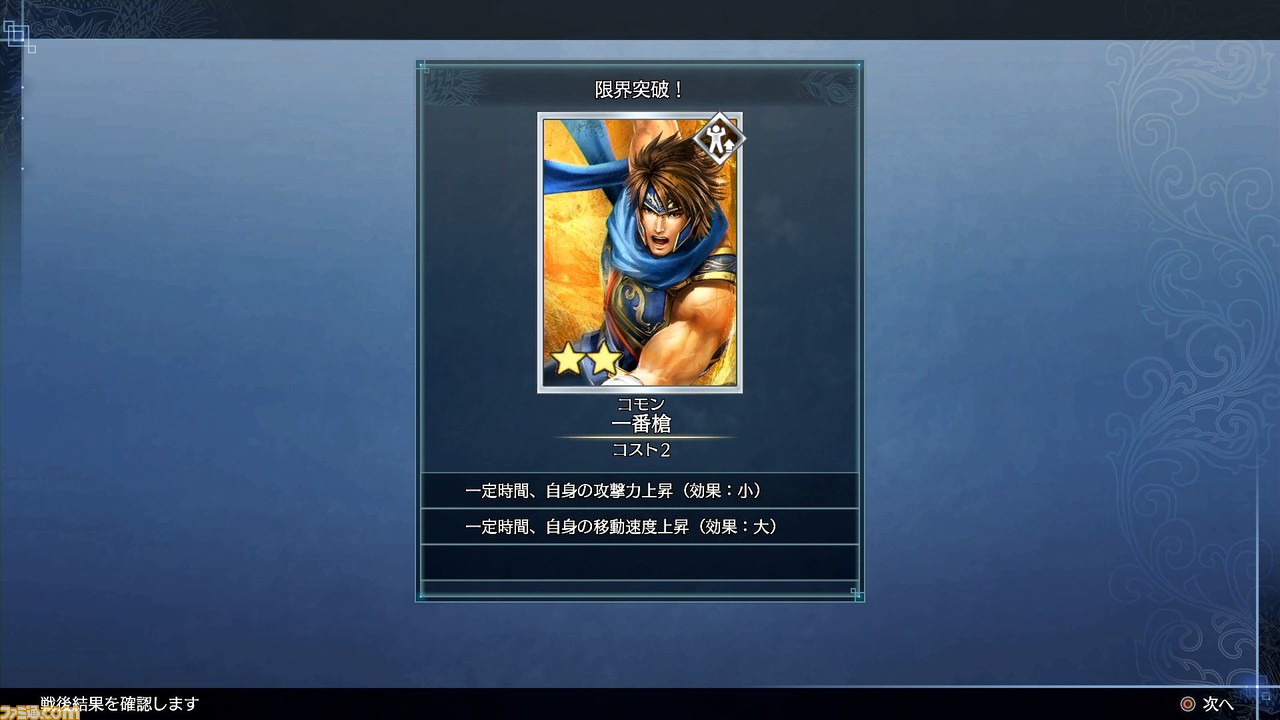

バトルに最大4枚までセットして発動できる、カード型のスキル“秘計”。新登場のアクションで、カードごとに回復、バフ、攻撃アクションなどがくり出せる。発動には秘計ゲージが必要で、おもに敵兵を倒していくことで溜まっていく。秘計カードは侵攻に勝利したり称号を得ることで入手でき、重複入手すると限界突破となって、より高い性能になる。

秘計カードに複数の絵柄があるので、集めるのも楽しい要素のひとつ。なお、秘計カードも“器”や“珠”などと同じく、プレイヤーデータに紐づいているため、1度入手すれば全データで使用可能だ(ほかにも引き継げる要素は多数あるが省略)。

ちなみに、バトル中に回復アイテムは出現しないので、回復手段はほぼほぼ“秘計”に頼ることになる(あとは攻撃でHPを回復できる“珠”など)。

攻城戦をやり込んでみた感想は?

さて、以上がおおまかな本作のバトルの根幹システム。バトルを何度も遊んでみた、感想をお伝えしていこう。

敵兵をなぎ倒すのはやっぱり爽快

『真・三國無双8』は一般兵は存在するものの、一般兵を倒す意味があまりないため、敵武将に突っ込んでコンボで倒すみたいなシーンがほとんどだったように思う。本作は各拠点の兵士を減らして制圧していくため、ワラワラと出現する兵士を倒す意義があり、『真・三國無双』シリーズの原体験を味わえた。

拠点は兵士が多すぎると制圧速度が変わるので抑えているのだと思うが、開城してからの戦いは敵兵士がメチャクチャ多くて爽快。ただ、敵兵士を倒しても経験値が得られるわけではないので、“稼ぎ”的な部分での楽しさはないとも言える。

内政が重要になるいい塩梅

プレイヤーの活躍が大きく求められているからといって、プレイヤーが努力すれば自軍が千人VS敵軍が一万人の戦いに勝てるかというと決してそうではなく、うまい塩梅にできていると感じた。たとえば軍の弱体化、強化という要素があり、要は何かしらの活躍で発動。あとは兵力の差などで算出してるのか、何かしらの基準で軍全体の強さが変動する。

それにより、たったひとりの状態で全部倒そうと考えても、敵武将があまりにも強すぎる状態(攻撃を受けても怯まないスーパーアーマー状態など)になるため、ほぼほぼ倒すのが難しくなり、超ジリ貧に追い込まれるからだ。とはいえこれは侵攻時の話で、防衛時は時間まで逃げ切れば勝てるため、立ち回りによっては勝てちゃうこともあったりする。

そのため、内政をしっかりしてから攻める、守るというのがやはり基本的な攻略の秘訣。あまりにも自由に高速で動けるバトルなだけに少し不安だったが、そこはしっかり『真・三國無双 Empires』シリーズといったところ。

拠点よりも作戦秘計が主軸

作戦秘計は成功すれば自軍がだいたい強化みたいな効果が得られ、敵の作戦秘計を阻止すれば敵が弱体化、という感じで、メチャクチャ有利な状況を作れる。なお、作戦秘計の達成に失敗すると弱体化などのデメリットを受けるため、採用したからには確実に達成を目指す必要がある。

ある程度遊ぶ前は“拠点のどこから城を落とすのか?”を考えるゲームだと思っていたが、実際は“作戦秘計の達成と阻止”がゲームの主軸になっているように思う。作戦秘計の達成、阻止をこなしているうちに、だいたい拠点は制圧できちゃうし、敵武将も倒したりすることになるからだ(作戦秘計の達成条件が拠点制圧だったりするので)。

もちろん戦略的に考えて“どこの拠点をどう攻める、守るのか”という立ち回りも可能。とはいえ、作戦秘計の成功と阻止のメリットデメリットが大きいので、基本はそこを狙うことになる。これはこれで、各戦闘ごとに違う状況になったりするので楽しい要素かつ、腕前や軍勢次第では“発動も阻止もミスったけど勝ちました”みたいな状況も生まれたりするので、そこはうまくバランス調整されているな、と感じた。

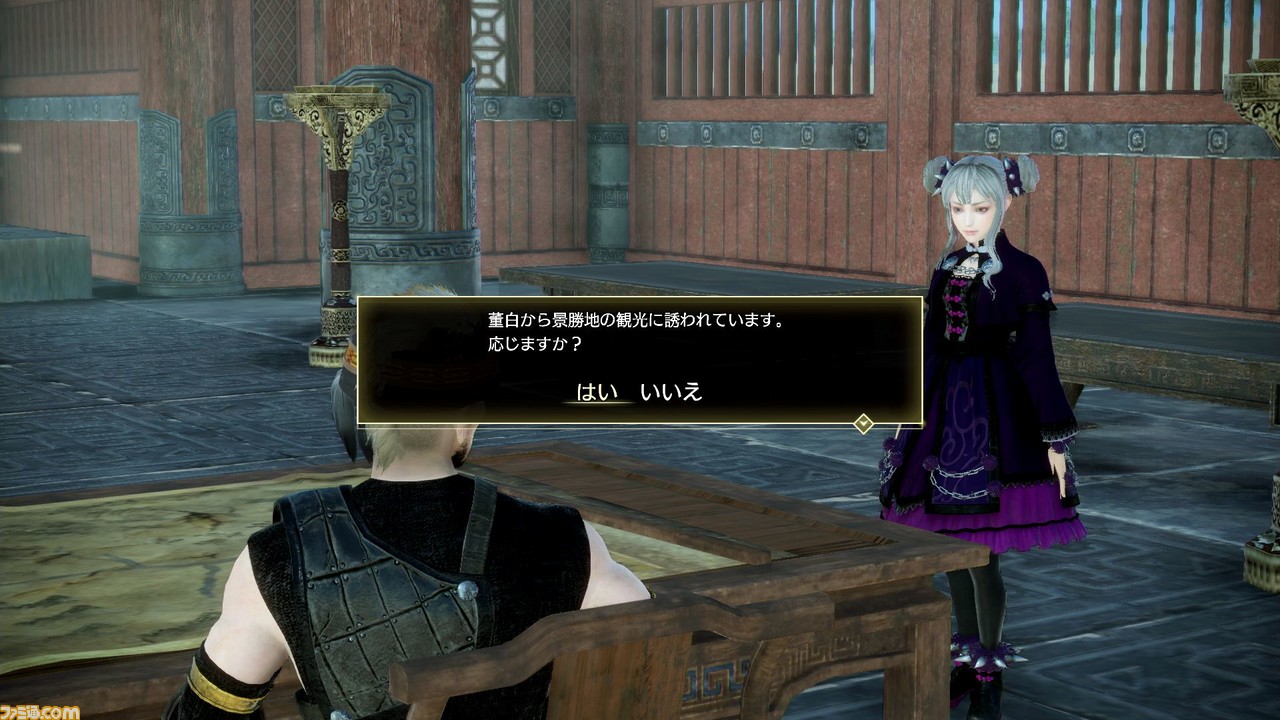

武将との交流要素“散策”

前述のとおり、『真・三國無双 Empires』シリーズと言えば、各武将たちとの交流や多彩なイベントも魅力のひとつ。義兄弟や結婚・出産といった要素から、狩りや囲碁で遊んだりと、さまざまな交流イベントシーンも用意されている。

各武将たちには友好度があり、基本的には“散策”コマンドで友好度を上げていく。散策では在野武将のスカウトも可能だ(いっしょに戦闘参加、作戦秘計の採用などでも友好度はアップする)。

この散策は『真・三國無双8』のオープンワールド化した中国大陸を散策できるもので、その中で仲間の武将や在野武将と会話をして友好度を上げていく。とはいえフィールドを歩く必要はなく、コマンドの会話を選択すれば、いつでも全員に話しかけられる。

散策でのフィールド移動は可能だがあくまでオマケ要素という感じで、野生動物や野盗などが点在しているが、倒しても微々たる資材が手に入るだけであまり意味はない。“景勝地”(いわゆる万里の長城などの名所)もあるが訪れても基本意味はなし。『真・三國無双8』にもあった隠れ家の家具設置なども可能だ。

散策では武将を同行させることができ、いっしょに狩りを楽しんだりすることも可能で、景勝地を巡ったりとちょっとしたデート気分を味わえるくらいの、息抜き要素だ。決して広いフィールドを走り回ったりして遊ぶ必要はない。

フォトモードもあり

『真・三國無双8』同様に、フォトモードにも対応。ほぼほぼ機能としては変わらないが、好きな武将と同行して散策すれば、本作ならではのより自由な撮影が楽しめるだろう。

より作り込める武将エディット

『真・三國無双 Empires』シリーズのさらなる魅力として、オリジナル武将制作機能が存在する。何かに似せるもよし、登場していない三国志武将を作るもよし、自分の分身を作るもよし。さらにゲーム中に収録されている武将をエディット武将に交換できる機能もあるため、自分だけの三国志ワールドを作りだせる。

本作の武将エディットは『仁王2』を参考にしたとのことで、前髪と後ろ髪のパーツに分かれての設定など、より細かなエディットが楽しめるようになった。ただ、衣装のカラーバリエーションを付けるのが難しいなど、若干融通の利かない部分もある。

最大の特徴は重ね着に対応していること。下地である平服と、上に着る防具に衣装が分かれており、下地と防具の違いによって、より細かなエディットが楽しめるようになったのだ。とはいえ、現状だとバリエーションがかなり少ないので、今後の追加などに期待したい。

現行機以外で遊ぶ場合について

なお、冒頭に説明した通り、今回先行して遊んだのはPS4版(本体も都合によりPS4 Proではなく通常版)。性能面から言ってNitendo Switch版、Xbox One版もある程度共通する事項だと思うのでお伝えしておくが、ロードの長さ・多さが少々気になるのが正直なところ。単純なターン経過は短いロードで終わるが、各種イベントシーンが発生すれば長めのロードが入ったりと、ちょくちょくロードが挟まる。

いちばんストレスに感じたのが“散策”コマンドを選んだ時点でもロードが入ること。おそらく、コマンドを選ぶとオープンワールドのフィールドも同時に読み込んでいるのだろう。武将との友好度や登用など、頻繁に使用するコマンドでもあるので、そのたびにロードが入るのはストレスに感じた。そこは会話するだけ、登用するだけならロードをしないような仕組みにしてほしかった。

また、グラフィックモードは“シネマティック”と“アクション”の2種類が選べる。シネマティックの場合、画質は良くなるもののフレームレートが大きく下がり、激しいアクションならばかなりカクカクの画面になることもしばしば。そのため、画質は下がるがPS4などでプレイする場合は、基本的にはアクションモードで遊ぶのがオススメ。画質の低下はバトル、散策時のみでイベントシーンなどはシネマティックモード相当の画質で遊べるのでさほど気にならない。アクションの爽快感を重視したほうがいいと思われる。

もちろん、ロード問題、グラフィックモードの選択についてはPS5、Xbox Series X|S、PCならば間違いなく解消される。筆者が以前PS5版のほぼ製品版相当のバージョンを遊んだときにはロードはスムーズだったし、グラフィックも当然高画質だった。現世代機、ハイスペックPCを持っている人は間違いなくこちらを選ぶべし。なおPS4版のみPS4版購入した場合、PS5版への無償アップグレードにも対応している。

知略と武力でサクサク遊べ!

最後に、本作は若干ややこしそうなゲームに見えるが、案外システム自体はシンプルで、政略パートは難しくないし、バトルもだいたい1戦闘10分程度で遊べるようになっているため、サクサクゲームを進められる。また、あまりにも自由度が高いのでプレイヤーの意志に任せられている部分も多い。最初のうちは“劉備で中華統一を目指す”など、好きな武将でとりあえずプレイしてみる、オーソドックスなプレイスタイルがオススメだ。