Blizzard Entertainmentのオンラインカードゲーム『ハースストーン』で、新モード“マーセナリーズ”が本日よりプレイ可能になった。今回このモードを先行プレイしてきたので、その特徴などをご紹介しよう。

基本的に別ゲー! 成長要素がついたRPG系モード

まず伝えておきたいのは、マーセナリーズは『ハースストーン』本編などと全く異なるテイストのモードだということ。似ている部分もなくはないが、そもそもほとんどカードゲームですらない。

その代わりに出てくるのが、さまざまな能力を持った傭兵キャラクターたち。6名の傭兵キャラでパーティーを組んで戦うのだが、それぞれにRPG的なレベルや装備アイテムの概念があるのがポイントだ。彼らは冒険を通じて継続的に成長し、新たな能力を獲得し、体力/攻撃力や各スキルのステータス値も強化されていく。

これはCPUキャラ相手のミッション(PvE)だけでなく、対人戦(PvP)でも同様。そのためマッチメイキングも、プレイヤーの技量だけでなく参戦させるパーティーに含まれるキャラの成長度合いなどを考慮したものとなる。

マナなどのコストはなし。戦闘はスピード順のターンベース

また、マーセナリーズにはマナなどのコストやカードの引きなどもない。習得しているスキルはクールダウンタイムがあるもの以外いつでも使用可能だし、傭兵をどの順番で出すかなども自分で決められる。

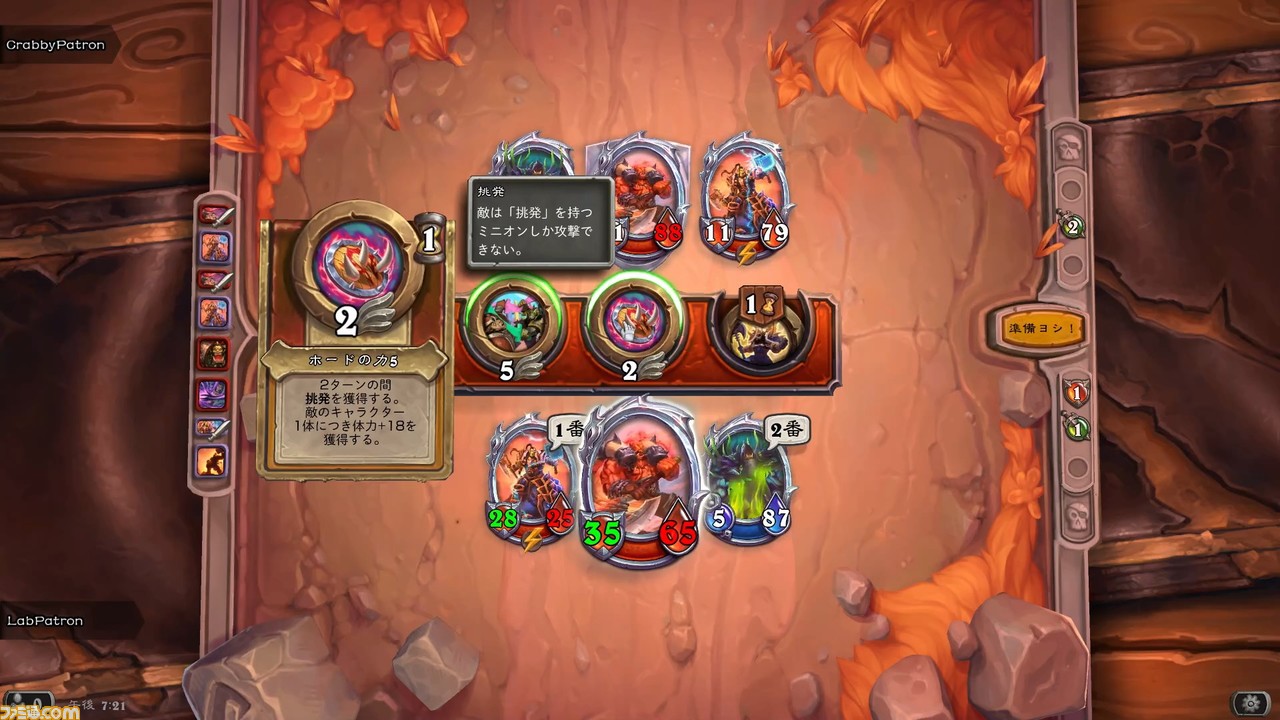

その代わりに導入されているのがスピードの概念。各キャラのスキルにはそれぞれ発動にかかる時間が決まっており、両軍がコマンドを選び終わると数字の少ない物から自動実行されていく(同値のスキルの場合は、自軍の中ではコマンドを指定した順、相手との間ではランダムで順位が決まる)。

ちなみにお互いのスピード値に作用するスキルや、「すでにダメージを受けた敵」「まだ行動していない敵」といった行動順に対して発動するスキルや追加効果などもあり、自軍キャラのスキルスピードを繰り上げたり、逆に相手キャラの順序を繰り下げたりといった攻防もカギとなる。

3すくみの関係でクリティカルダメージ

もうひとつ基本システムで重要なのが、傭兵の兵種による3すくみの関係。赤(護衛)は緑(戦士)に、緑は青(術士)に、青は赤の傭兵に対してダメージ2倍のクリティカルが必ず発生する。

パーティーは6名で組み、最初に3名が出撃して傭兵キャラが1名やられるごとにベンチ(バックアップ)から1名を選んで出撃させていくのだが、相手が出しているキャラとの相性も考えてキャラを出す順番や行動を選択し、クリティカルダメージをどう最小限に留めるかも重要。直接攻撃を集中して引き受ける“挑発”スキルを使ったり、弱点になる相手キャラを先に沈めるなどの戦術が求められる。

PvEシステム: ランダムマップのミッションをプレイしてキャラを育成

マーセナリーズのPvEでは、CPU相手の“賞金稼ぎ”ミッションをプレイして傭兵キャラを育成していける。初期の8名の傭兵キャラもこのPvEの序盤のチュートリアル的なパートで手に入る。

各ミッションは戦闘以外にもイベントがランダムに配置されたスゴロクのようなマップで構成され、最後に待つボス戦をクリアーすると報酬が手に入り、上位のミッションがアンロックされていくという形だ。

またミッションにはノーマルと難度の高いエピックがあり、目安としてそれぞれ適正レベルが存在している。もちろん、無理に適正レベルで離れたパーティーで挑む必要はない。メインのパーティー以外のキャラを育成するために低レベルミッションをやり直すといったことも可能だ。

なおミッション途中のバトルでやられてしまったキャラは、復活コマで復活させない限りそのミッションの以降のバトルでは使えない。「青キャラは1体しか入れないけど、こいつ強いからいいだろ」とか思ってたら早々に離脱してしまって苦戦するなんてことも起こる。

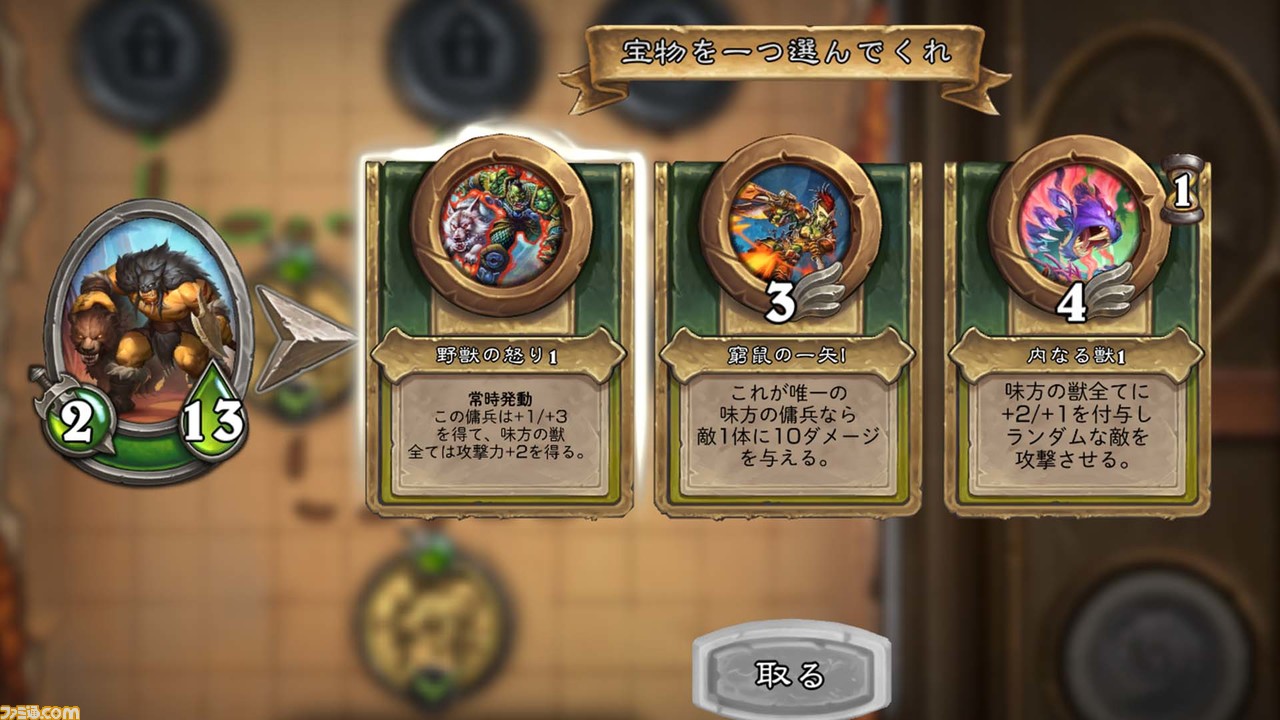

一方で、バトル終了後にはそのミッションの間だけ有効な追加効果やスキルが手に入る“宝物”が手に入ることもある。中にはなかなか強力なものもあるので、しっかり吟味して選ぶといい。

敵の手を見ながらじっくり判断できる仕様

PvE戦ならではの仕様として、敵の選択したコマンドを見られるというものがある。行動順などもランダム分以外はほぼ予測して対応できるし、PvEでは自分の手を決める制限時間もないので、ここでじっくり最善手を練ることで、自然とマーセナリーズで起こり得るシチュエーションや戦い方が把握できるようになっていくという寸法だ。

キャラの入手方法はカードパック以外にも存在

初期の8名以外のキャラの入手方法は、マーセナリーズ用のカードパックから引くというのが手のひとつ。カードパックは基本的に有料だが、例のごとくプレイを通じてさまざまなボーナスからもいくつかもらえる。またローンチ記念のバンドルパックなども販売されている。

そしてそれ以外に、ミッションやチャレンジ(後述)のクリアー報酬であるキャラごとのコインを一定数集めることで、未入手のキャラを作成することもできる(必要コイン数はキャラのレア度によって異なる)。

さらに複数の同カードを入れていくデッキ構築がないマーセナリーズのシステム上、ダブリのキャラはないことも覚えておくといいだろう。すでに入手しているキャラのコインは、習得しているスキルの強化などに使うことになる。

育成はレベルアップ、スキル強化、装備ゲットの3項目

各キャラの育成は、まずレベルアップによる体力/攻撃力アップがひとつ。また一定レベルに到達すると追加のスキルもアンロックされ、最大で3つに増える。ちなみに、ミッションに参加させたキャラは途中でやられてしまっても経験値が入る。

次に、先程触れたスキル強化がある。これはそのキャラのコインが貯まれば行える。ミッションによって確定で排出されるコインもあるので、それを狙ってプレイするというのもひとつの手だ。

もうひとつが装備のアンロックで、これはレベルによるものと“仕事”チャレンジクリアーによるものの双方がある。装備はスキルと異なり、3つあるうちのひとつのみを装備可能。また各装備はスキル同様にコインで強化できる。

キャンプファイアーがめっちゃ重要!

マーセナリーズの序盤では、拠点にさまざまな施設を建てていく(中にはゴールドを必要とするものもある)。その中で特に重要なのが、各種目標を達成することでさまざまな報酬を得られるキャンプファイアーだ。

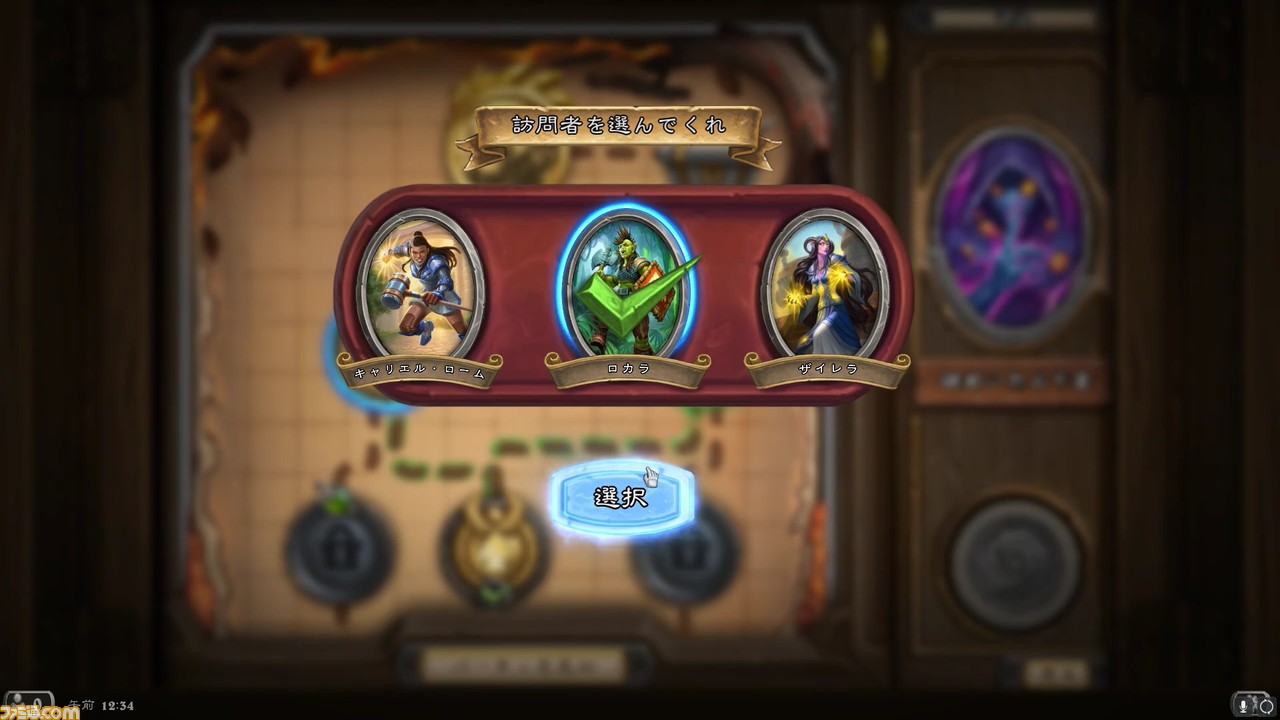

装備アイテムのアンロックをできる仕事チャレンジは、ミッション中に“謎めいたよそ者”コマに止まり、キャンプファイアーの空いた席に任意のキャラを呼ぶことで受けられる。この時、席が空いていないと仕事チャレンジは受けられないので、スムーズに複数キャラの育成を進めていきたいなら席数拡張を忘れずに。

PvPシステム: 相手の狙いを探りながらのバトル

施設のひとつ“闘技リング”ではPvP戦をプレイできる。基本はPvEと変わらないが、大きく違うのは相手の手を読めないこと。両者が制限時間内にコマンドを指定し、選択を完了すると自動で順次実行されるという形になる。

また冒頭で触れたように、マッチメイキングにはプレイヤーの技量だけでなく参戦させるパーティーの性能も考慮して行われるので、レベル6キャラのパーティーがレベル30キャラのパーティーを相手にしなければいけないということはない。なおマッチメイクが成立しない場合はAIプレイヤーとの戦闘になるそう。

ハースト本編が合わない人も試してみるのはアリ。今後の展開に注目

とまぁそんな感じに、ゲームの設計が根本的に本編と異なるマーセナリーズ。なので当然、好みも本編とは異なるだろう。

すごく正直に言うと記者はカードバトルゲームはあまり得意な方ではないのだが、少なくともPvE戦は的確に対応していればなんとかなる……というか、最悪レベル上げすりゃいいし、手持ちのパーティーでどうともならなきゃそもそも諦めのつくマーセナリーズは比較的合う印象。

ラッキーなことにプレス体験会中に行われたPvP戦も勝てたし「こりゃまぁちょっとやってみようかなぁ」という感じなのだが、ステータス値などが大きいモードだけに、たくさんの可能性を考慮して2桁の試算をやりながらガチにプレイするのはなかなか大変そう。やりやすくてフェアな対戦環境が維持されるかどうかは今後のプレイヤーコミュニティの動向と開発の対応次第と言えるんじゃないだろうか。