2021年9月2日~3日の2日間にわたり開催された国内最大規模のインディーゲームの祭典“BitSummit THE 8th BIT (ビットサミット ザ エイト ビット)”。2日目となる9月3日に、モリカトロンAI研究所 所長の森川幸人氏がゲーム開発支援AIのいまと未来についてや、インディーゲームとの相性を語る配信番組が放送された。本記事では、番組の模様をリポート。

インディーゲームと相性がいい、ゲーム開発支援AIのいまとこれから

まずはじめに森川氏は、自身の経歴とAI研究所 所長を務める会社モリカトロンについて紹介。

モリカトロンは、日本初のゲームAI開発に特化した会社で2017年7月に設立。AIがキャラクターに“こころ”を与え、AIがゲームをデザインするといったエンタメ系AIの研究・開発を行っている。設立の経緯については、3回目のAIブームの到来でゲーム業界がAIに興味を持つ機会が増え、それを機に設立されたとのこと。また、会社としては、“楽しい、賢い、見たことない”をテーマに、ゲームとAIのシナジー効果で新しい遊びの創造を目指しているという。

森川氏がゲーム業界に入ったのは、プレイステーションが発売された時期で当時は35歳。自身は「遅咲きもいいところで、それまではゲームを作るとはまったく思っていなかった」と言いつつ、ゲーム業界に入ってからは、家庭用ゲーム機向けのソフトやスマホ向けのアプリにAIを組み込んだワンアイディアのインディーゲームを数多く手掛けてきたとのことだ。

本題に入る前に、森川氏はAIについて簡単に紹介。

そもそもAIは、1956年のダートマス会議にて、初めて“人工知能(Artificial Intelligence)”という言葉が使われたのが誕生となる。そのころは、テレビ、冷蔵庫、洗濯機が普及し始めたり、世界初の人工衛星の打ち上げに成功したり、東京タワーの建設が開始されるという時代だったようで、意外にもAIが誕生してから月日が経っていることが分かる。

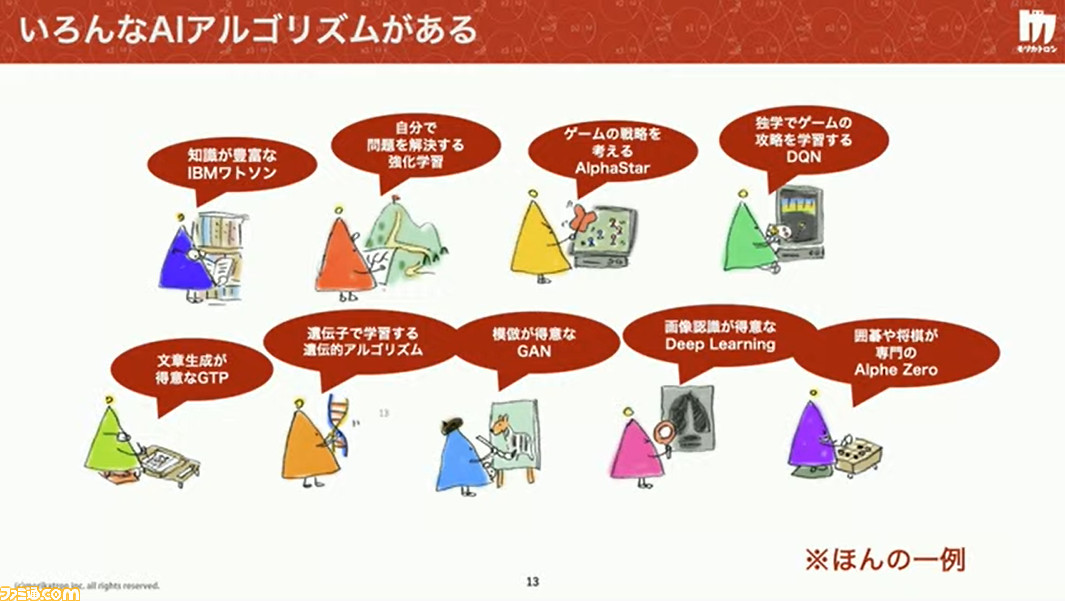

AIのアルゴリズムについては、知識が豊富なIBMワトソンや自分で問題を解決する強化学習といった一例を紹介しつつも、ここでは紹介しきれないくらいの数があるとのこと。さらに、アルゴリズムをひとつをとっても、把握しきれない数のモデルが存在するようだ。

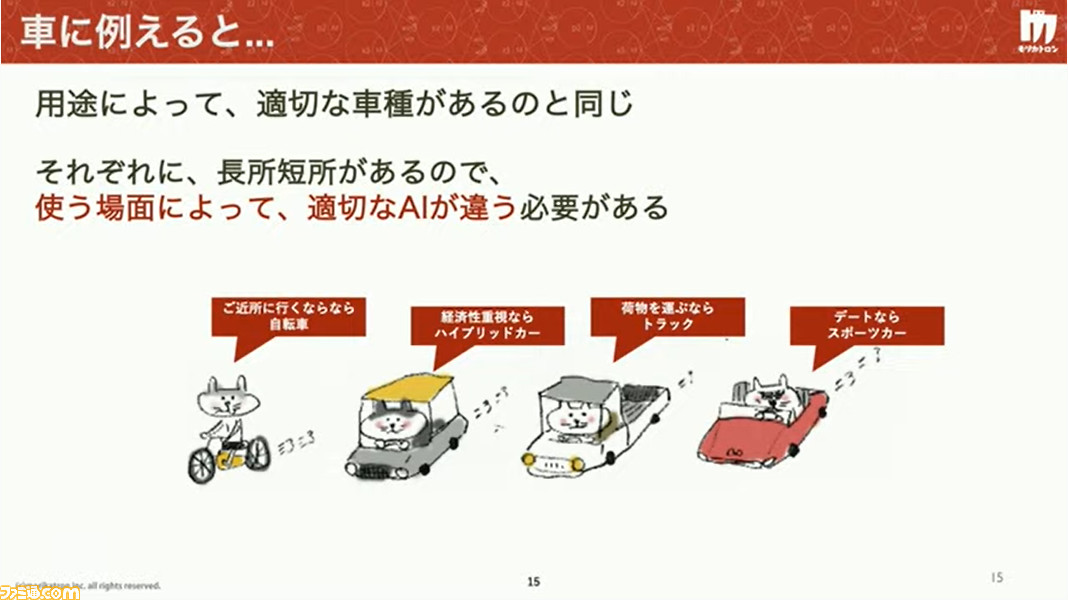

続けて森川氏は、AIの用途をクルマにたとえて説明した。近所に行くなら自転車、経済性重視ならハイブリッドカー、荷物を運ぶならトラックといったように、AIも用途にあわせて選ぶ時代になっているという。また、モリカトロンでは、クライアントの要望にあわせて、もっとも適したアルゴリズムを紹介するだけでなく、既存のAIのカスタマイズも行っていることも明かした。

続いてお題はゲームAIについてのお話に。まずは、ゲームAIにはどのようなものがあるかをひと通り紹介した。

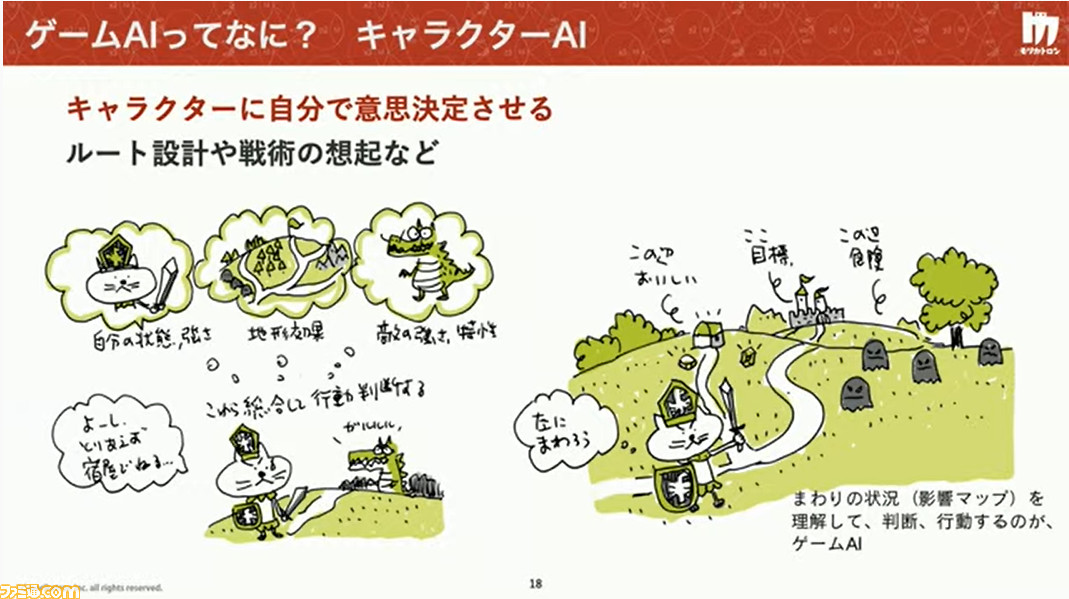

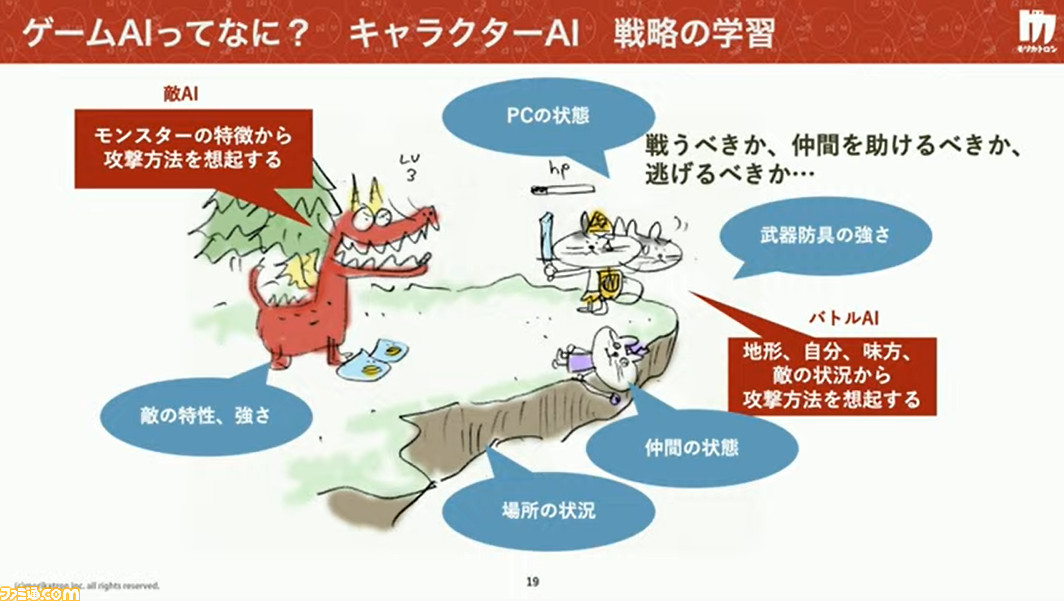

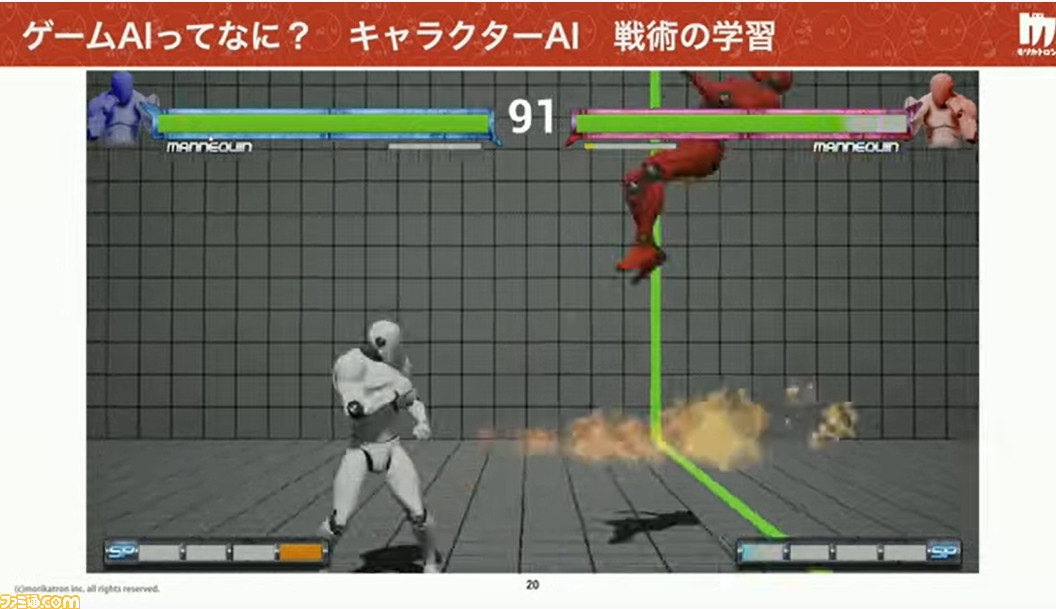

最初に出てきたのがキャラクターAI。これは、キャラクターの状態やまわりの環境によって行動を判断したり、目的地に向かうまでの最適なルート設計を行える。さらには、自分と敵の強さや味方の状態など考慮して、このまま戦うのか、それとも逃げるのかといった戦略の部分も自動的に組めるとのことで、格闘ゲームを使った強化学習の映像を交えて紹介していた。

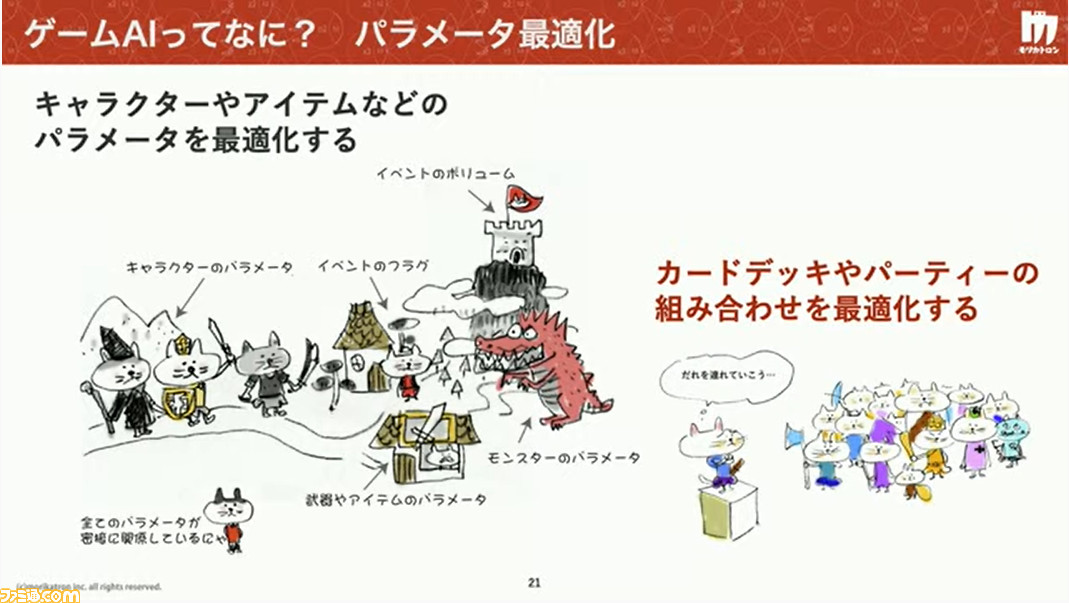

つぎにキャラクターやアイテムなどのパラメーターの最適化について。スマホゲームなどでは、過去のキャラクターと新キャラクターのバランスが重要であり、バランスが崩れると運営にも影響を及ぼしてしまう。しかし、AIを使えば、過去の武器や防具、敵などのすべての要素を含めて順列を決め、あらゆるパターンを試しながらバランスを取ることができることから、大きな役割を果たしているという。

続いては会話の自動生成。最近ではSNSでよく目にするチャットボットや、ユーザーのカスタマイズにあわせて会話を自動生成できる機能などもそれにあたる。森川氏いわく、NPCが自由な会話をすることへのニーズが高いとのことで、それにあわせて、キャラクター自身がメッセージを作れるような研究を進めていると明かした。

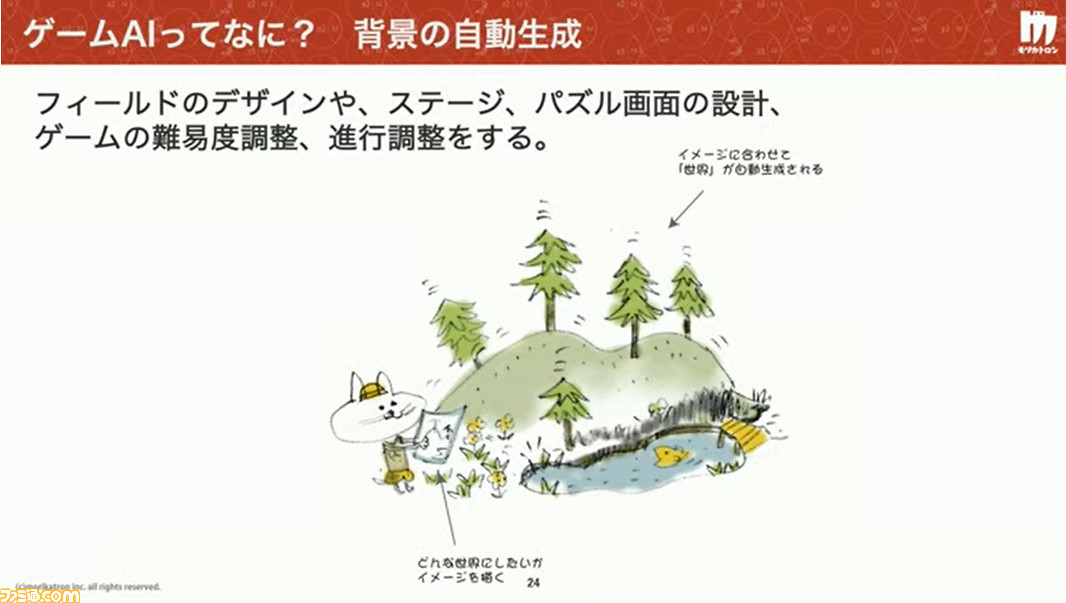

さらに、AIを使ってフィールドの自動生成も可能であると説明。実際に、簡素に描いたイラストから、実物さながらの風景画を自動生成する技術を紹介し、「背景画を描くのに、画力を必要としない時代になっている」と話した。また、背景以外では、複雑だったパズルゲームのステージが簡単に作れるとのことで、難易度やターン数といった条件を決めただけですぐにステージを生成できる技術を、映像を交えて紹介していた。

もっとも驚かされたのはメタAI。これはプレイヤーの状況を判断して敵の数やゲームバランスを取ってくれるというもので、プレイヤーが飽きを感じたときは、敵を増やすことで緊張感のある場面を作り出すといったこともリアルタイムに自動で行ってくれるそうだ。

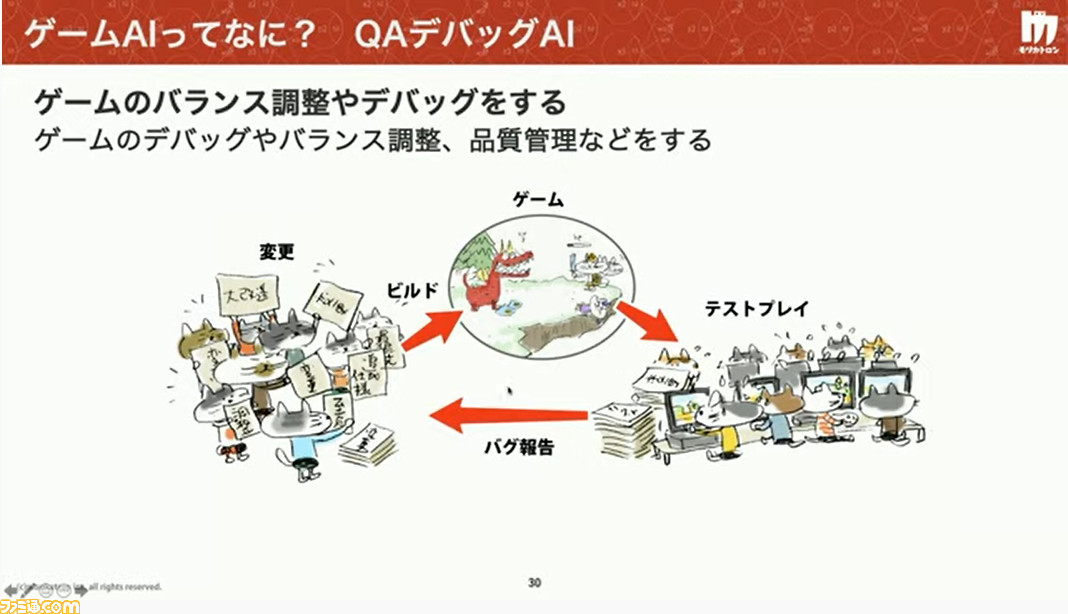

最後に、ゲームでバックや品質管理を担うQAデバックAI。プレイヤーの模範プレイを見せると、AIが学習して同じ動きをくり返し行ってくれるという。これを使えば、100回に1回しか手に入らないアイテムを確認するようなタフな仕事が軽減されるだけでなく、オートプレイを通じてマップ上のコリジョン(当たり判定)抜けを自動検索してくれるというからすごい。

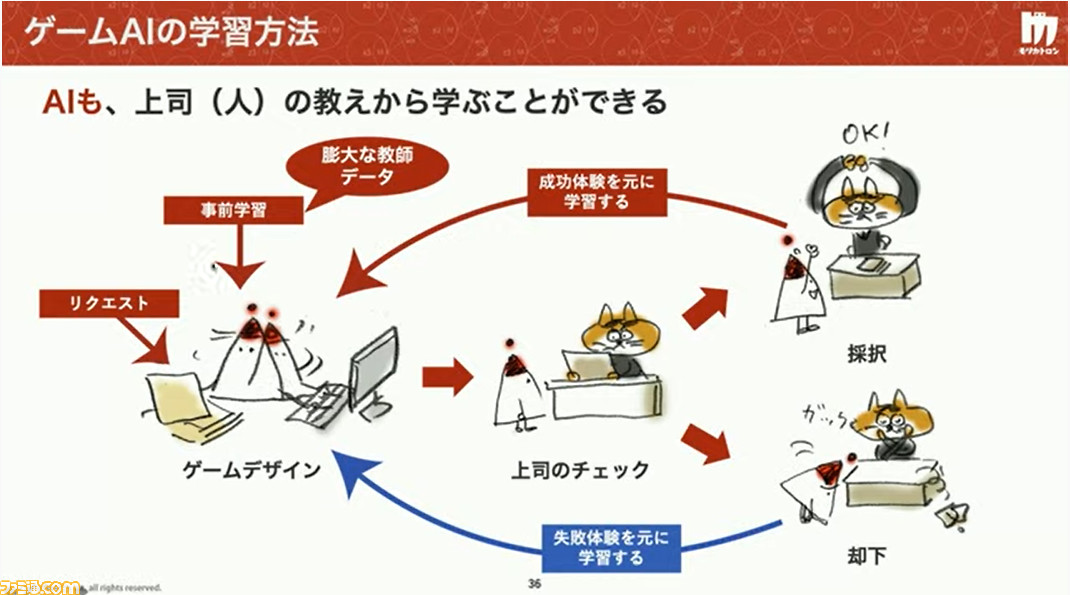

ゲームAIの学習方法については人間とあまり変わらないようで、OKと言われたらそれを覚えるようになり、ダメだと言われたら反省し、AI自身で学習してどんどん精度が高まっていくという。しかし、ゲームAIは実用化が始まったばかりで、まだまだ未完成な部分も多いとのことで、森川氏は「温かく見守ってほしい」と思いを伝えた。

そして本題である“AIは、貧者のツールである”というお話に。最初に森川氏は「この言葉だけを見るとインディーゲームを悪く言っているように思われるが、そんなことはなく、インディーゲームを支援しており応援している」とひと言。

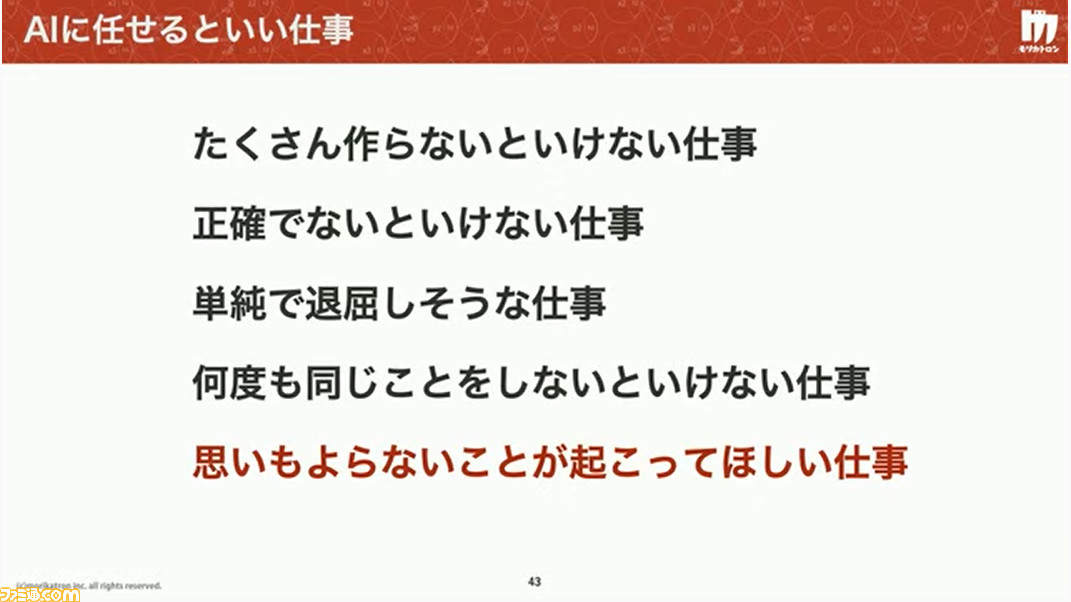

まず話に上がったのが、ゲーム制作費のほとんどの問題である人件費。これまでの話から察するに、AIに任せれることで解決につながるわけだが、では、AIにどのような仕事を任せればいいのかをひと通り説明。AIは、たくさん作らないといけない仕事、正確ではない仕事、単純な作業、何度も同じことをしなければならない仕事において活躍すると紹介した。また森川氏は、AIが思いもよらないことを教えてくれる、見つけてくれるといった可能性に夢を感じているようで、「これをAIといっしょにやっていければ、ゲーム作りの深みが増すのでは」と思いを明かした。

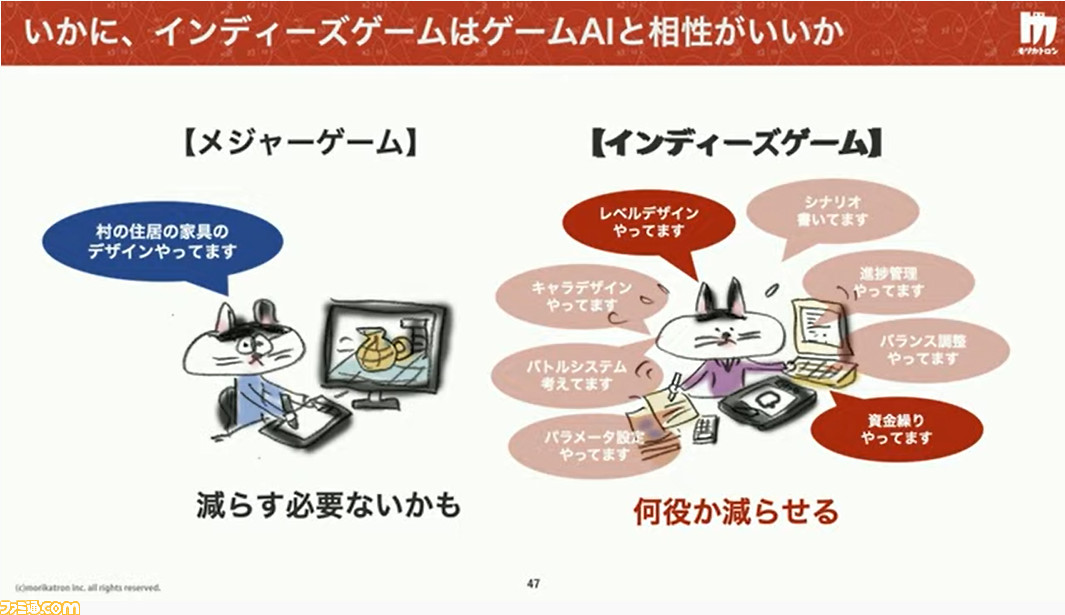

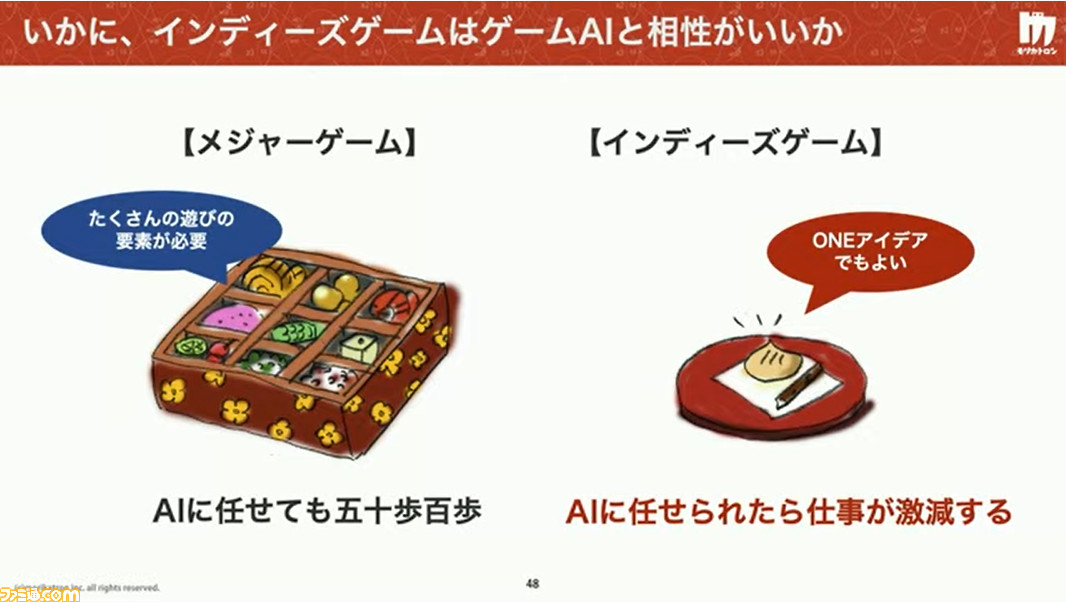

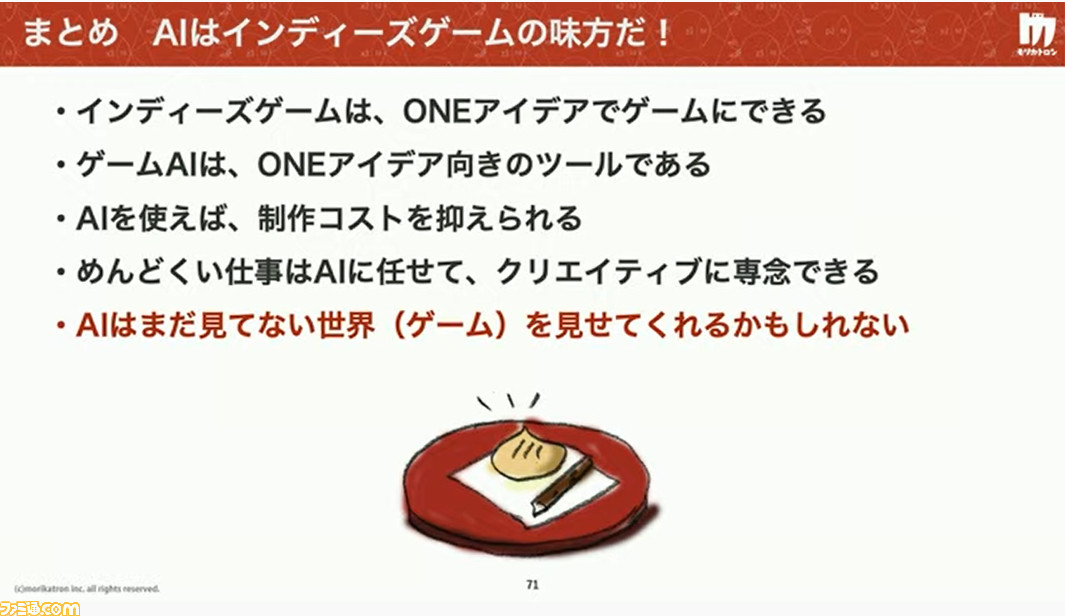

AIというAAAレベルのゲームにしか使えないと印象を抱く人が多いかと思うが、そうではないという。むしろ、AIはインディータイトルのような小さいゲームでこそ威力を発揮すると森川氏。というのも、メジャーゲームではひとり一役だけを担うことが多いが、インディーゲームではひとりで何役もこなす場合のほうが多い。そこでインディーゲームの開発にAIを導入すれば、何役かをまとめて減らすことができて、作業時間も短縮できるため、AIの使い道としてはインディーゲームのほうが活用性があると話した。また、ワンアイディアでもよいという点もAIと相性がいいとのことだ。

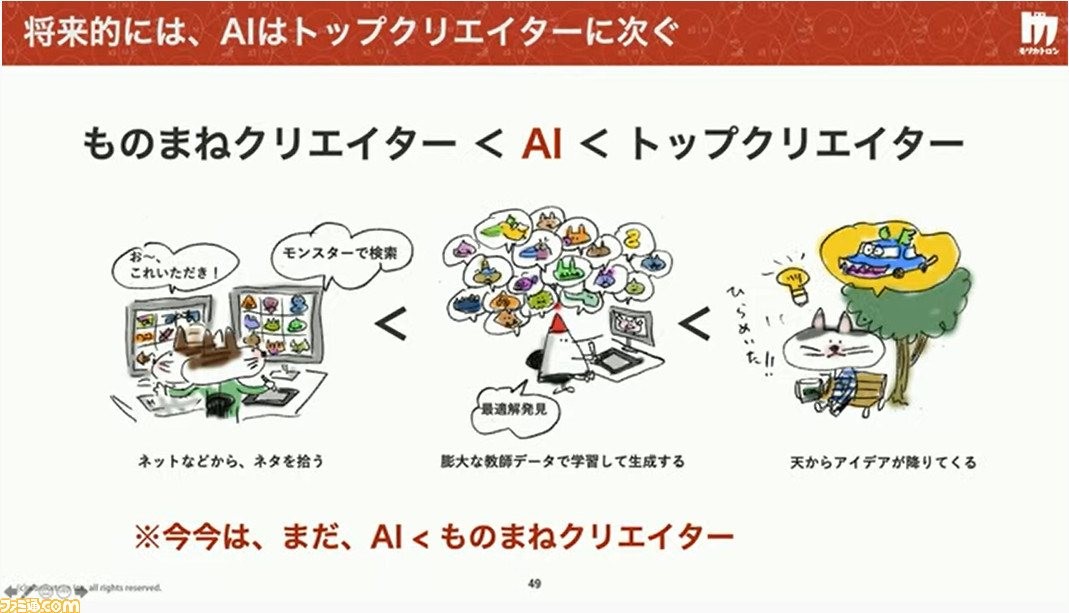

将来的なAIの立ち位置についても、現状では人間におよばないものの、いずれは天才肌のトップクリエイターにつぐ立ち位置に登れる可能性を秘めていることを明かした。

最後に、改めてAIとインディーゲームの相性のよさを伝えると、「ぜひAIを活用してほしい」とのコメントで番組が締めくくられた。

※画面は配信番組をキャプチャーしたものです。