2021年7月19日~24日(現地時間)に、世界最大級のゲーム開発者のカンファレンス“GDC 2021”が開催中(※GDC:ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)。

2021年7月20日(日本時間は21日)に、スクウェア・エニックスによるカンファレンス“AI Summit: Driving Emotionally Expressive NPC Animations and Behaviors with a Designer Friendly Pipeline”が披露された。本記事ではその模様をリポートしていく。解説は、スクウェア・エニックスのAIエンジニアである、ボエダ・ゴティエ氏がおこなった。

技術デモタイトル“WONDER”

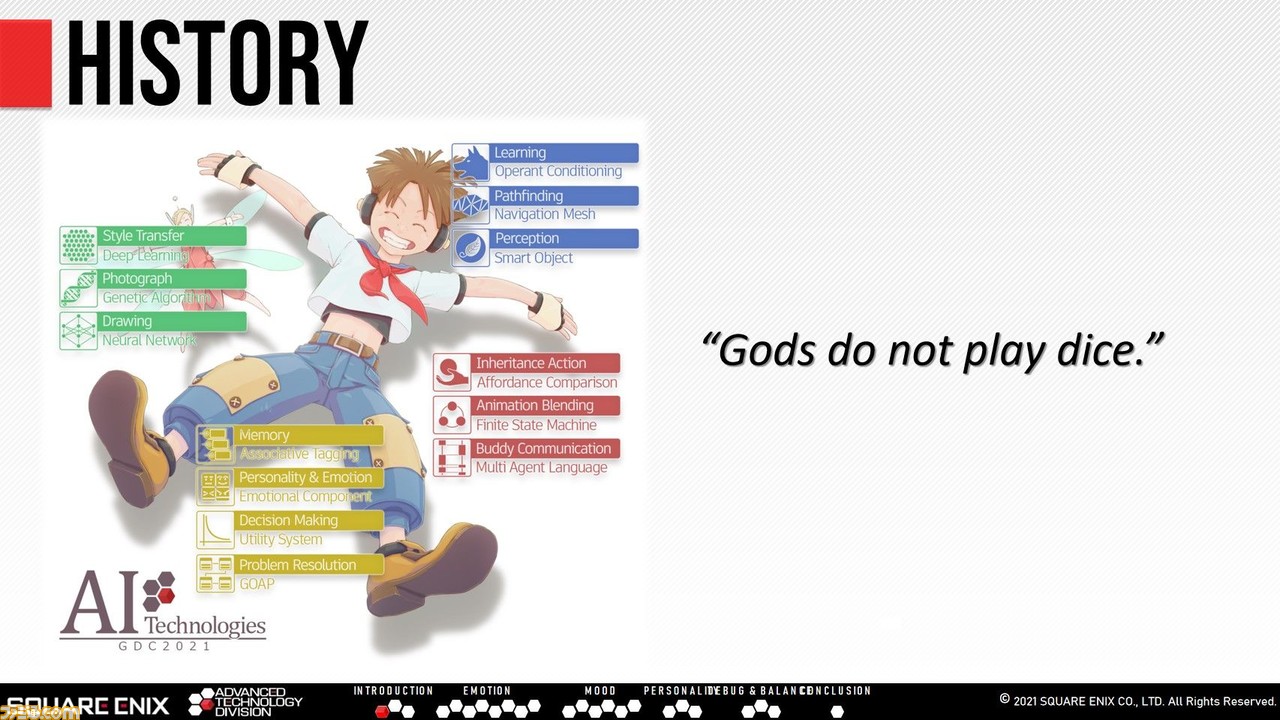

このセッションで発表されたのは、既存のAIシステムを活用して、キャラクターのAIを成長させていく新システム。この既存のAIシステムは、敵のAIなどによく使われているAIなのだとか。そこに新しい使い方として“キャラクターの成長に活用する”ということを提案したのが、今回のセッションというわけだ。

ここで、開発用デモタイトル“WONDER”の説明がされた。“WONDER”は、プレイヤーが主人公のキャラクターを操作することができず、プレイヤーが主人公をガイドする立場にあるという。そして、主人公のAIがプレイヤーの指示に従うかどうかは、周囲の状況や、プレイヤーとの信頼関係などを見て、自分で判断する、というシステムのとのこと

プレイヤーは妖精を操作して、少年にアイテムを使う指示をする。そこに肯定したり、怒ったりすることで、アイテムに対する知識を深めて、AIが成長していくようだ。

ただ、元のAIシステムだけではキャラクターを成長させられるシステムにできないため、独自に機能を拡張しているという。たとえば、目的を達成するためにいくつかのプランがあった場合、いちばん手間のかからない手段を取るようになるなど、さまざまな改良を加えているそうだ。

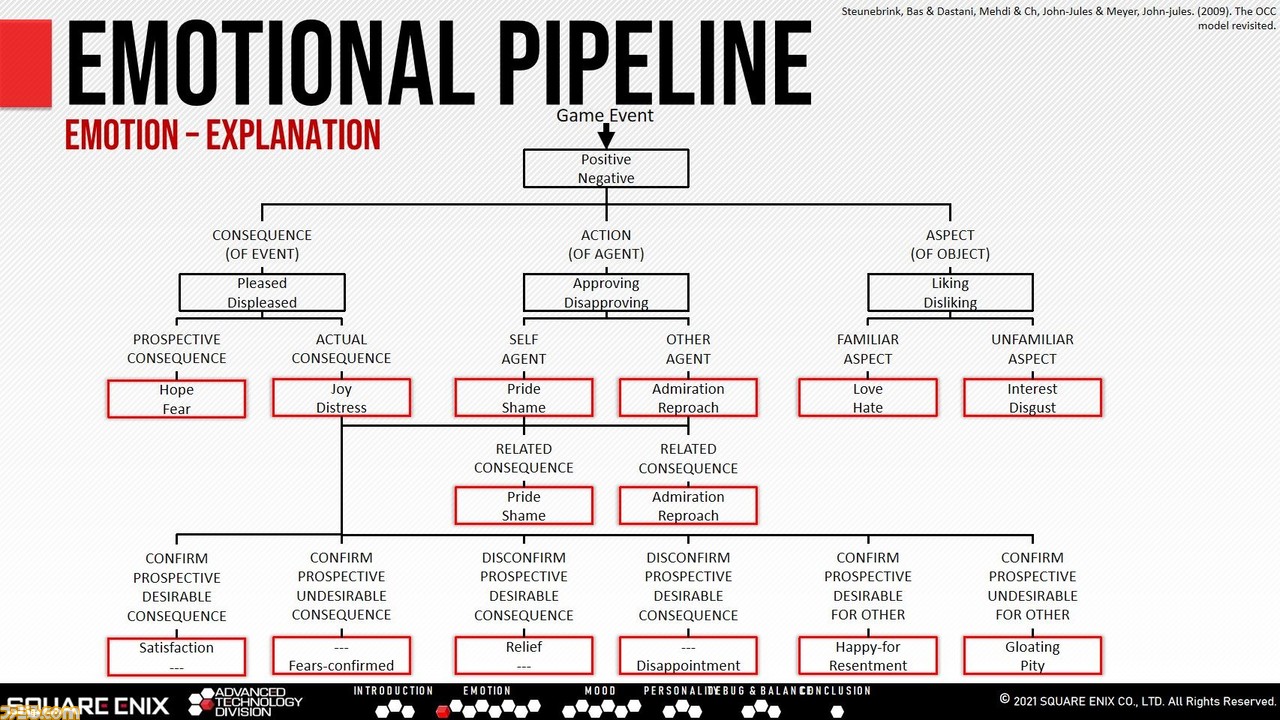

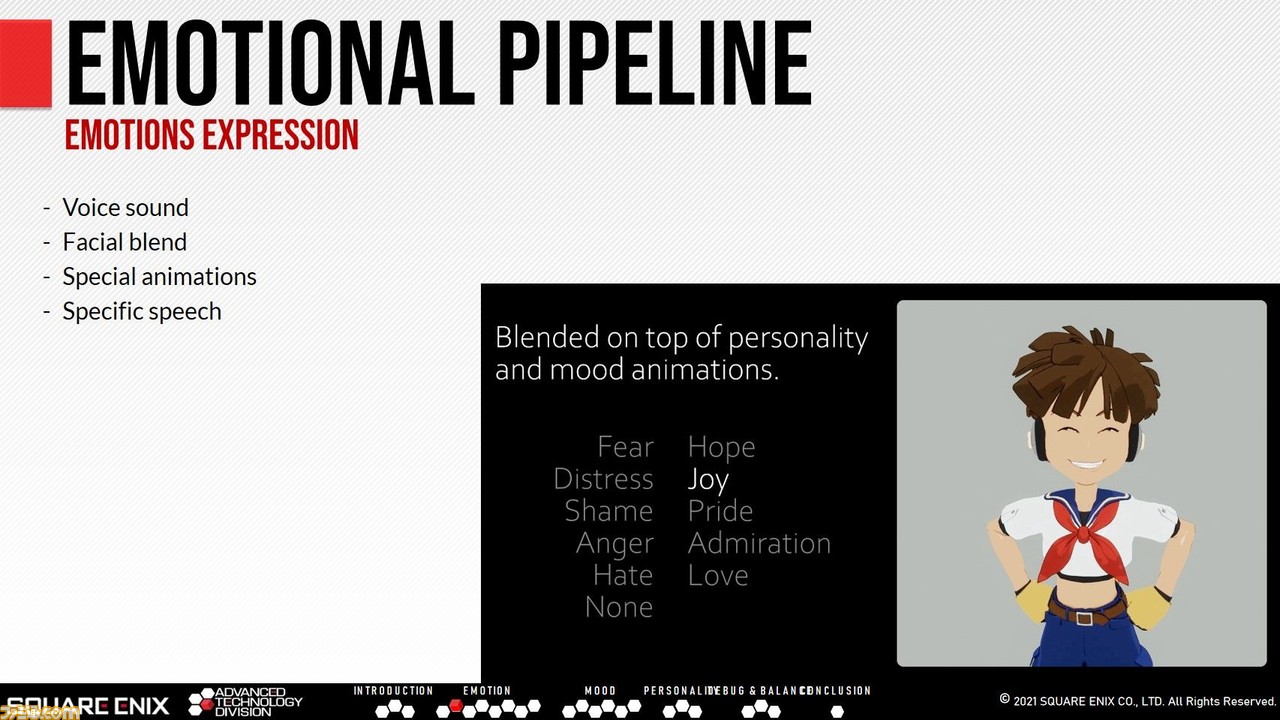

人間らしい感情や気分を構築

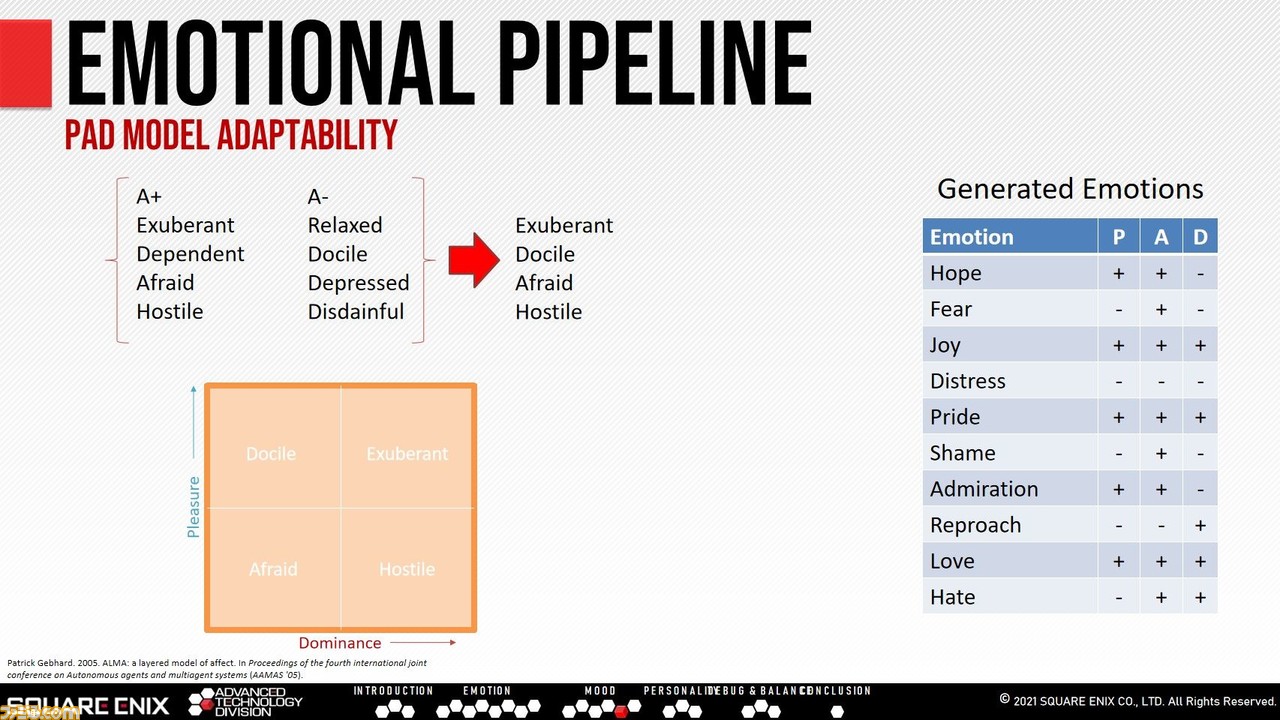

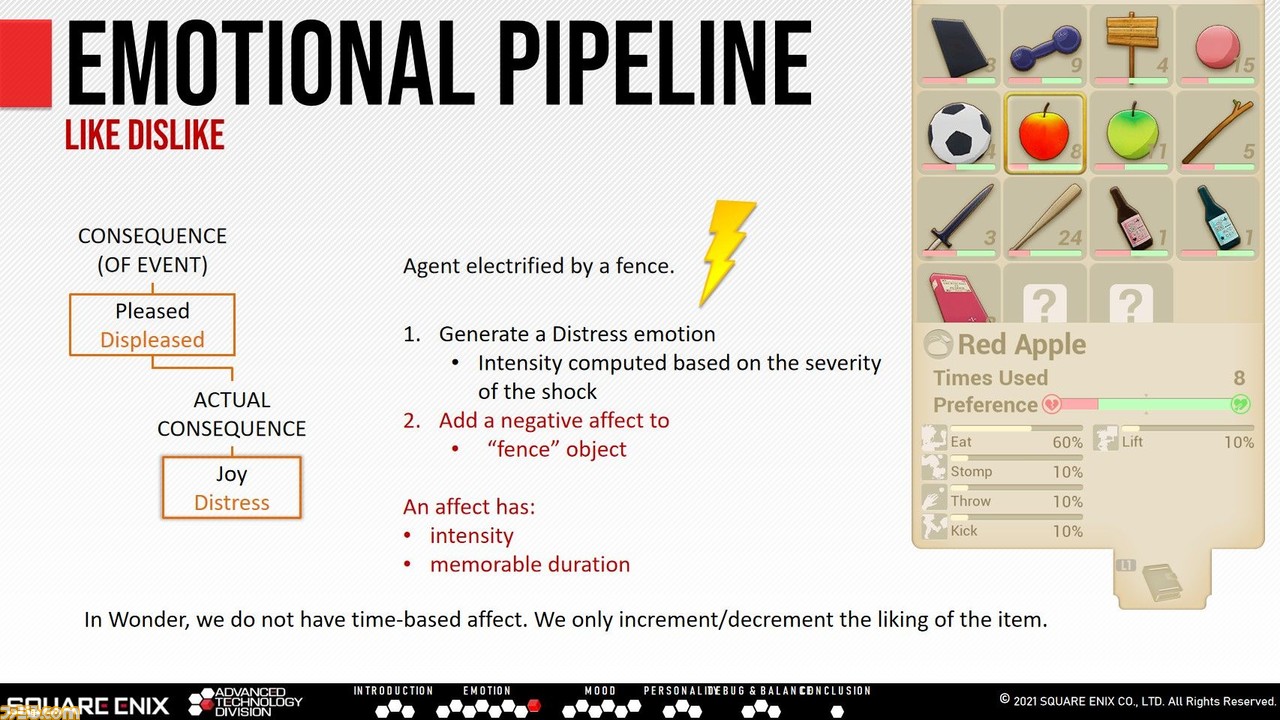

上記のように、少年は感情や気分など、人間らしい心を持っている。感情は“エモーショナルパイプライン”というシステムで制御されており、これはOCCモデルという、実際の心理学に基づく感情理論からインスパイアされて構築したシステムだという。その構造をもとに、起きた事象に対する反応、つまり“感情”が作られているそうだ。それにより、単純な喜怒哀楽の気分だけではなく、期待、恐れ、自尊心、羞恥心、嫌悪などなど、さまざまな感情が引き出せるそうだ。

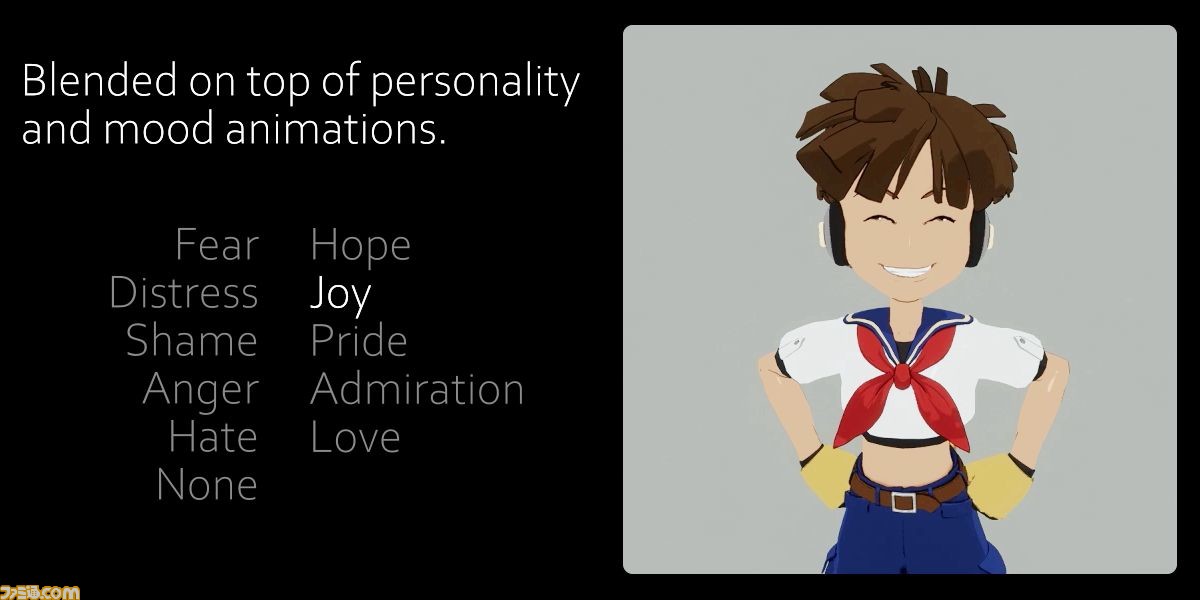

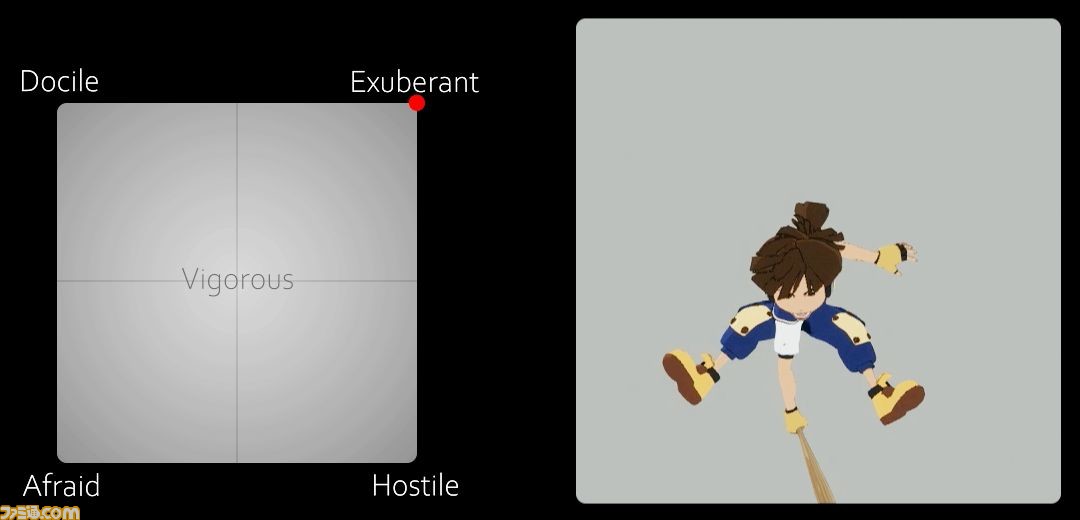

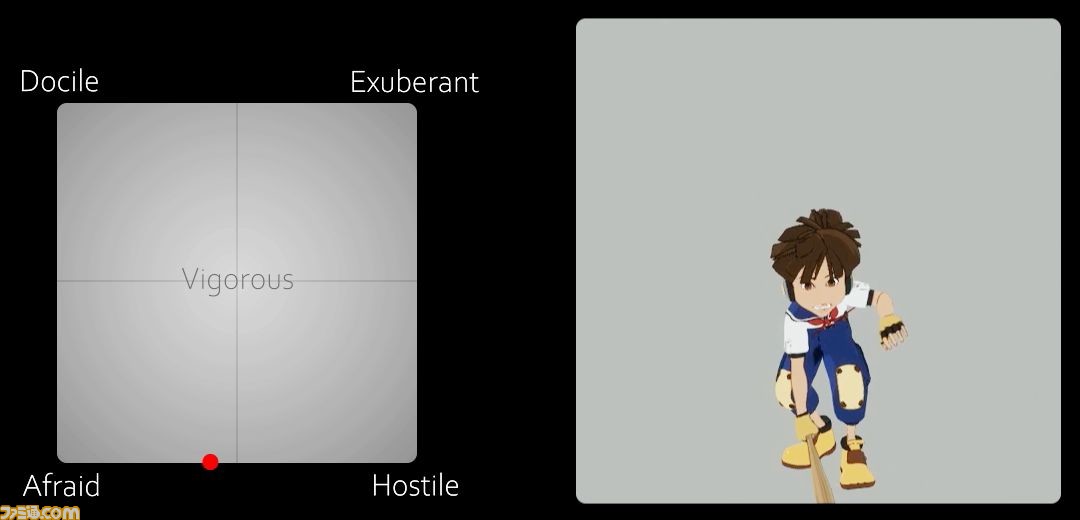

さらに“気分”は、いくつかのパラメータ数値の複合体で決められるという。これらの気分はあまりにも複雑化してしまうので、“WONDER”内では、おおまかに4つの気分で実装したそうだ。そして気分によってキャラクターがどう変化するのか、というのも自動生成されるという。たとえばアニメーション(元となるモーションはある)、または音声調整も含まれるそうだ。

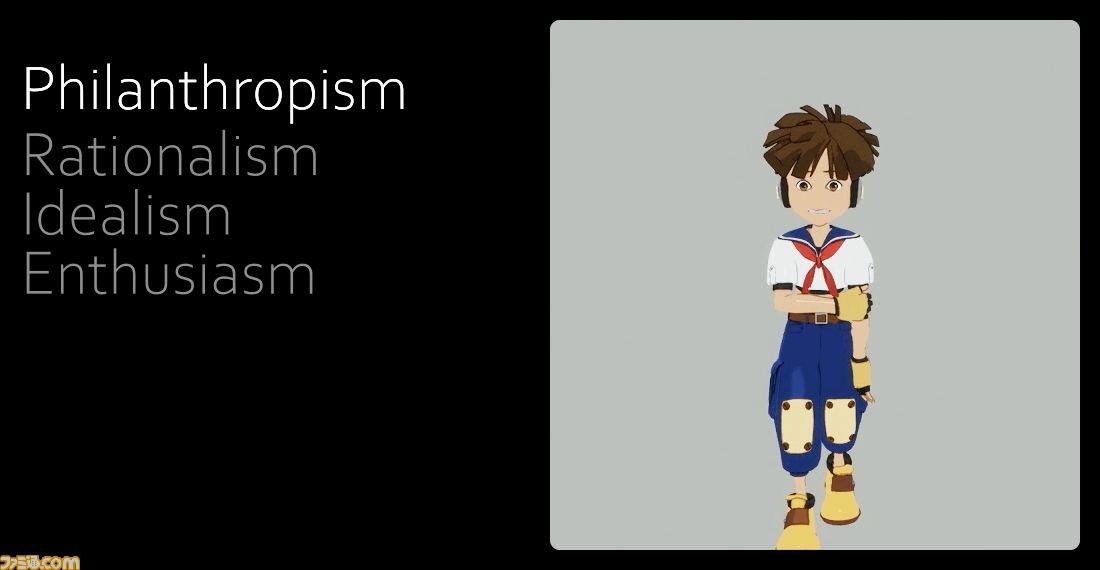

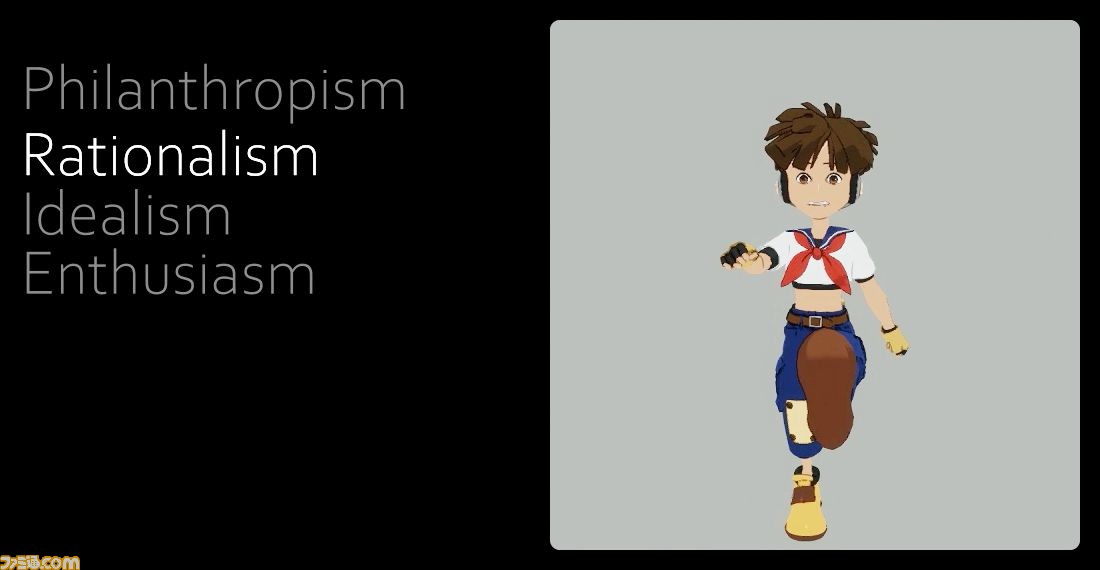

“WONDER”には8つの性格があるが、しかしこれだと8つの性格×4つの気分により、36アニメーションもの膨大な量になってしまうため、“性格主義”というものを決めて、作成すべきアニメーション数を減らしたそうだ。

4649型再始動……か!?

さて、セッションの前半を聞いて、筆者はすぐにピンときた。“WONDER”というプロジェクト名、そして少年の姿を見るからに、1994年にエニックス(現・スクウェア・エニックス)より発売された、『ワンダープロジェクトJ 機械の少年ピーノ』をモチーフにした技術デモなのだということに。

今回使われていたシステムもそのまま『ワンダープロジェクトJ』シリーズに非常に似ているし、見た目もあきらかにピーノに似ている。何なら最後のイラストでは、『ワンダープロジェクト J2 コルロの森のジョゼット』のジョゼットらしき女性も登場していた。

同じくGDC 2021にて公開されたセッション(上記記事参照)では『フロントミッション』風の技術デモ映像だったので、「『フロントミッション』シリーズの新作か!?」と、同じようなことを書いたわけだが、今回もまた「『ワンダープロジェクトJ』シリーズの新作か!?」と、驚かざるを得ないのは、やはりゲーマーの性。とはいえこちらも技術デモタイトルであるため、過度な期待はしないでおこう。……でもさ、こんなにイラストとかいっぱいあってさ……。どうなんですかねスクウェア・エニックスさん!!

※画像は配信をキャプチャーしたものです。