2021年4月15日に配信された、Nintendo Switchのインディーゲームを紹介する番組“Indie World 2021.4.15”(インディーワールド)で発表されて、大きな話題を集めた『GetsuFumaDen: Undying Moon』。本作は、KONAMIより1987年にファミリーコンピュータ向けに発売された『月風魔伝』の世界観をベースに、グラフィックやキャラクター、ステージを一新したローグヴァニア2Dアクションゲーム。

和風テイストのビジュアルが印象的な同作だが、開発を手掛けるのは福岡に拠点を構える開発会社のぐるぐる。公式サイトを覗いてみると、2009年に設立された同社は、数々の話題作を手掛けてきたスタジオのようだ。

そんなぐるぐると、KONAMIの開発陣に対するQAを国内独占で入手したので、以下にお届けしよう。どのような経緯で『GetsuFumaDen: Undying Moon』を開発したのがうかがえる。

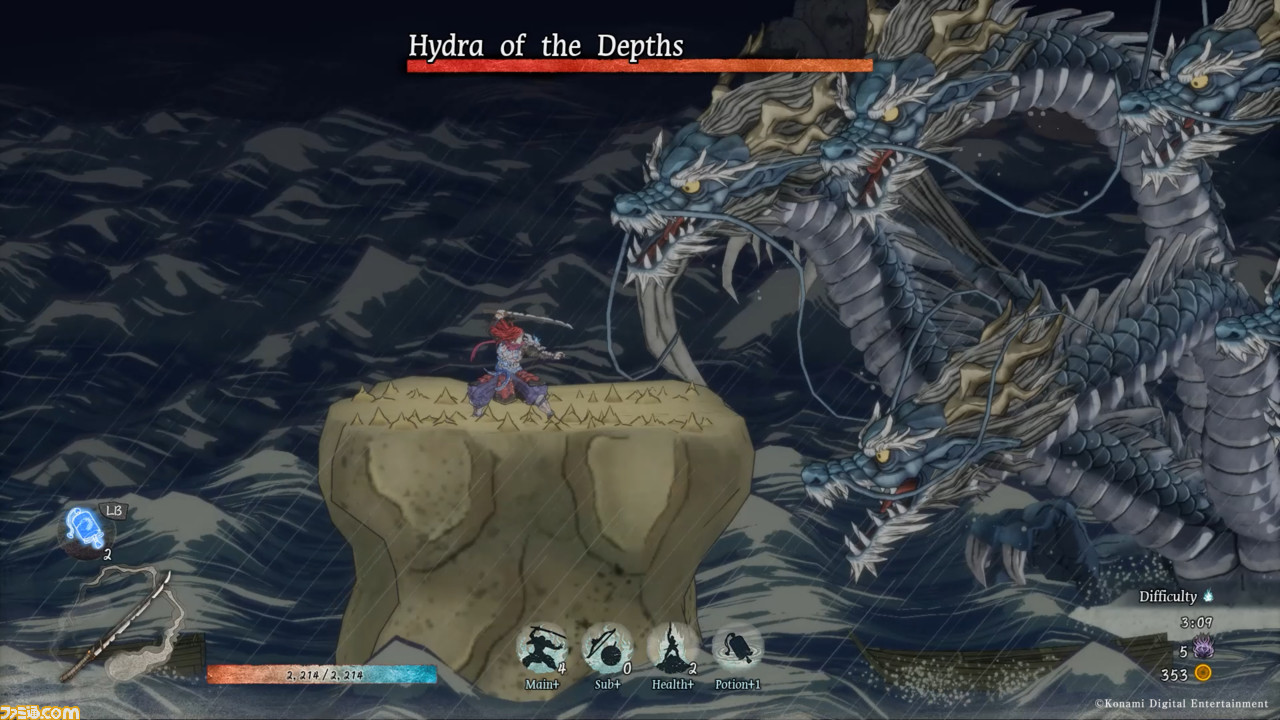

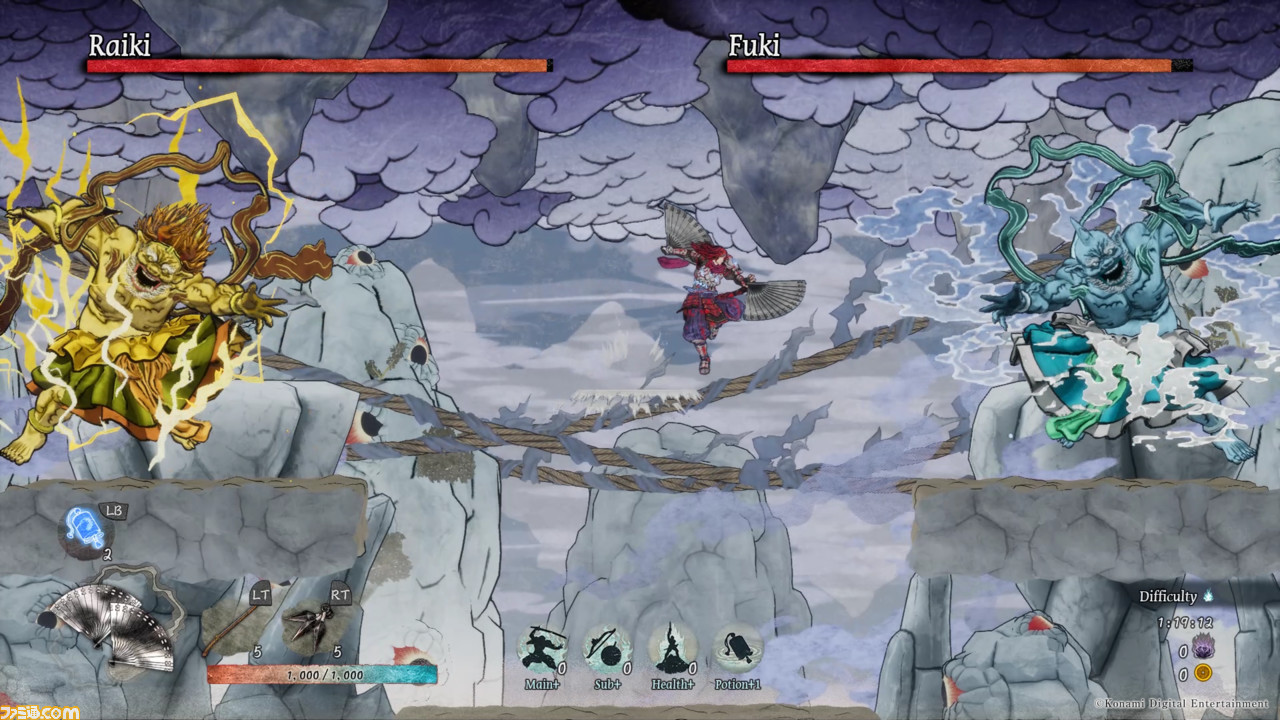

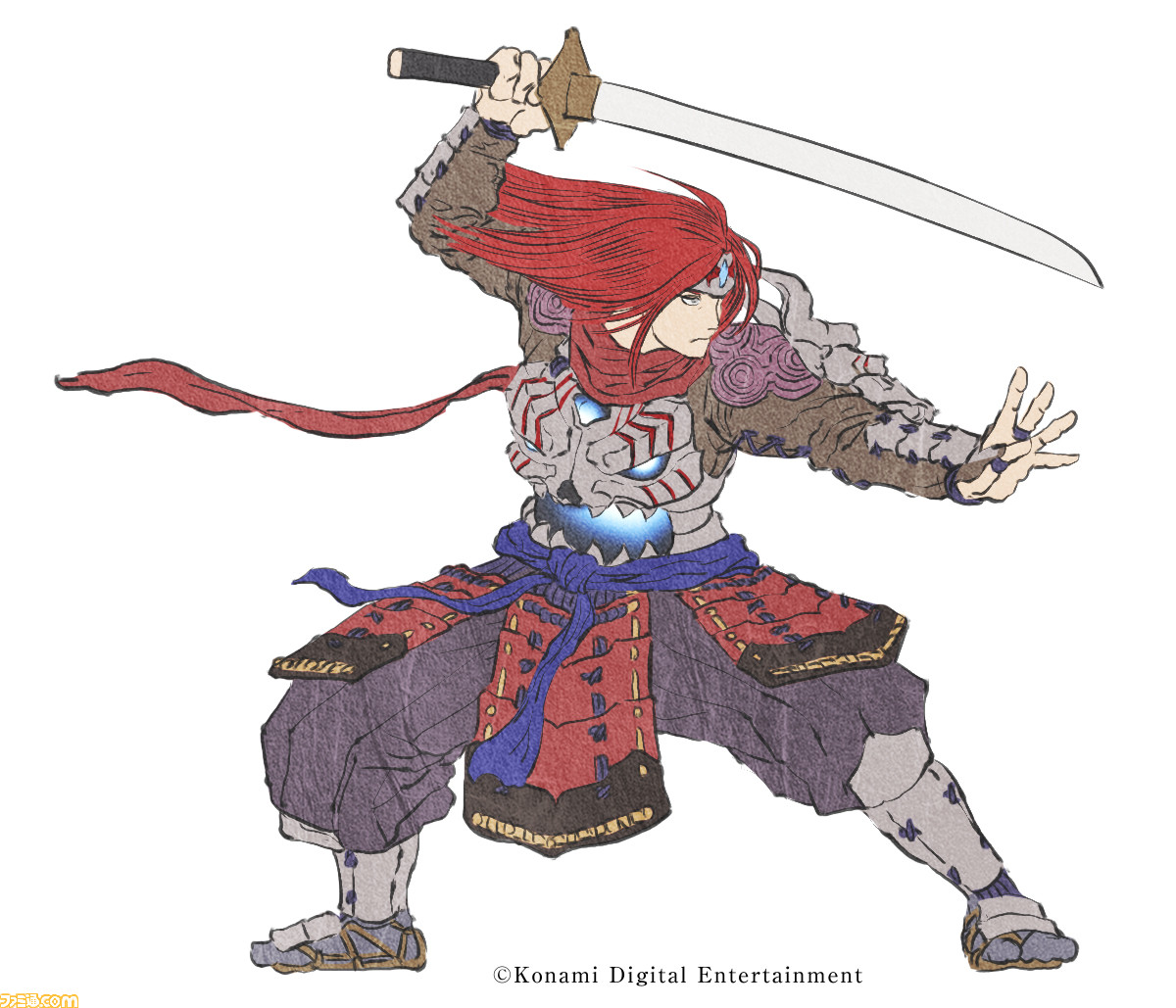

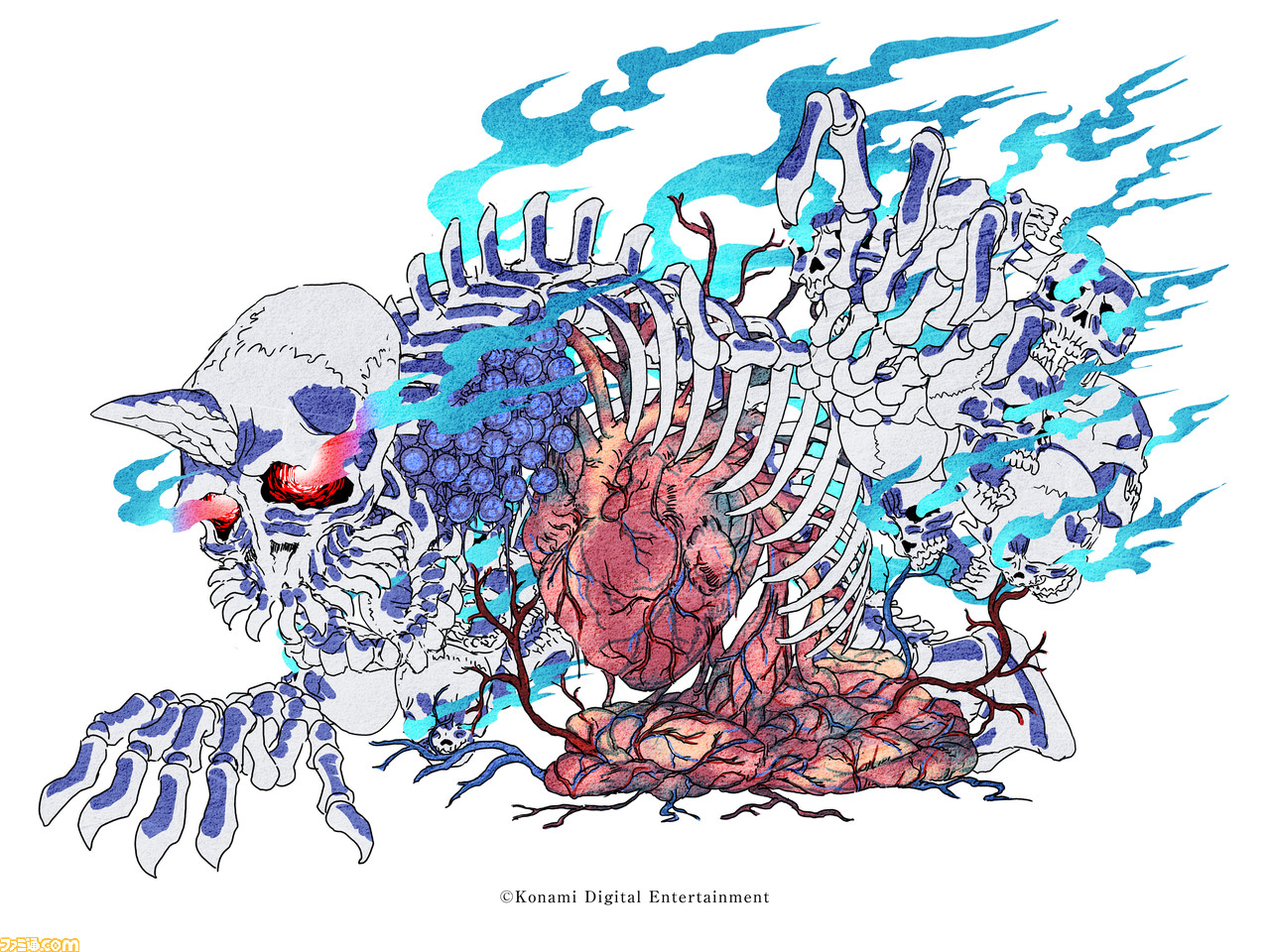

ファミ通.com独占公開となる、最新ゲーム画面もお見逃しなく。

和風の世界を突き詰めたゲーム設計がなされている

――プロジェクトには、何人くらいが関わっているのですか?

ぐるぐる25~30名ぐらいのチーム規模でやっております。

――ぐるぐるさんの得意とする分野や技術を教えてください。

ぐるぐるUnreal EngineやUnityを使った開発を中心に高品質のグラフィック表現にも強みを持っており、さまざまなコンテンツをジャンル問わずチャレンジを続けています。

――なぜ、ぐるぐるさんはKONAMIの『月風魔伝』プロジェクトに参加することを決めたのですか?

ぐるぐる『月風魔伝』を現代の技術による和風表現で復活させたいというお話を伺い、もともとファミコン版が好きだったこともあり、どのような形で現代に復活させるか興味を持ちました。

近年注目されている“和風”要素には弊社も注目しており、さまざまなジャンルのグラフィック表現にチャレンジしてきた弊社だからこそKONAMI様が目指されている和風表現を再現できる自信がありましたし、またファミコン版の当時、グラフィック表現、サウンド、ゲーム性などが高く評価されていた『月風魔伝』の34年の時を経た続編ということで、コンテンツとしても高いポテンシャルを感じたため参加することを決めました。

――今作の中で、もっともアピールできる部分はどのあたりでしょうか?

ぐるぐる和風表現はもちろんのこと、キャラクター、背景、エネミー、エフェクト、サウンドまで和風の世界を突き詰めたゲーム設計がなされており、すべての要素が合わさって、本作が持つ独特な世界観とグラフィックが最大の魅力となっています。

――今作を制作するにあたり、もっとも苦労した部分はどこでしょうか?

ぐるぐるグラフィック表現を設計する部分も研究を重ねてきましたが、その前段階のデザイン面に関しては想定より複雑なデザインになっていき、ランダムダンジョンを構成する遊びの要素もユニークな作りになっていき、いちばん苦労をしました。

つぎには、個性的な大小問わないエネミーを作るためにすべてユニークな設計になった点とそれらを表現する要素にはたいへん苦労しましたがプレイヤーの皆様には、楽しんでいただける内容に仕上がったと思います。

――アーリーアクセスを通じて、お客様にはどのように楽しんでほしいですか?

ぐるぐるアーリーアクセスでも十分に楽しんでいただけるよう、最後に全体を通して調整や追加を進めてきました。本作が持つ独特な和風テイストの世界観や思わずつぎもやりたくなってしまうリピート性が高いゲームシステムでエンディングまでしっかり楽しめるようになっていますので、ぜひ皆さんには楽しんでいただければと思います。

KONAMI爽快さや難しさなど、ゲーム的な要素を楽しんでいただきたいのもありますが、今作ではコミュニティーで情報交換できる場をさまざまな環境でご用意しています。

オフラインゲームですが、ゲームのネタでプレイヤーどうしがつながって、ゲームネタでも楽しんでもらえたらうれしいです。

――アーリーアクセスを通じて、お客様とどのような関係を築きたいですか?

ぐるぐる私たちは最高の体験を提供できるよう、追加だけでなく多くの改善をKONAMI様とともにさまざまなアップデートを実施したいと考えています。プレイヤーの皆さんにも、ぜひアーリーアクセスを通して開発者だと気づかない部分や強い要望に耳を傾け、期待に応えていきたいと思います。

KONAMIKONAMIにとって、アーリーアクセスという手段でお客様にゲームをお届けするのは初めての試みです。いただいたご意見をゲームに反映させながら、完成度を高め、ひとりでも多くの方に“おもしろいゲーム”をお届けできればと考えています。

ご意見はSteamコミュニティ、Discord、Twitterなどでいただければ、制作チームで共有し、今後のアップデート計画に反映していきます。