みんな大好きディストピアがテーマのおすすめタイトルを、元ファミ通.comニュース班のキモ次郎がムダに長い文章でご紹介する。

コロナ禍で見つけた密やかな楽しみ

新型コロナウイルスの感染拡大によって、否応なしに幕を開けたリモート時代。僕には密やかな楽しみがある。

ZoomやTeamsなどで画面共有をしながらオンライン会議をしていると、ふいに相手の画面に思わぬものを見てしまう瞬間がないだろうか? たとえば、デスクトップに置かれた“19_08_長野旅行”みたいな名前のフォルダや、ブラウザタブに見切れている仕事とは無関係なニュース記事のタイトルとか……そんな、“他人に見せるつもりのないなにかか”が見えてしまう瞬間が、僕はたまらなく楽しいのだ。

我ながら悪趣味だとは思うが、のぞき見に抗い難い魅力があるのは、それを題材にしたエンターテインメント作品が数多くあることからも明らかだろう。映画であればヒッチコック監督の『裏窓』やジム・キャリー主演の『トゥルーマン・ショー』、小説の分野には『天井裏の散歩者』、『人間椅子』といった変態のぞき見趣味全開の名作を残した江戸川乱歩がいる。そしてゲームであれば……これから紹介する『REPLICA(レプリカ)』はだいぶイイ線を行っていると思う。

のぞき見欲を満足させる悪趣味な作品

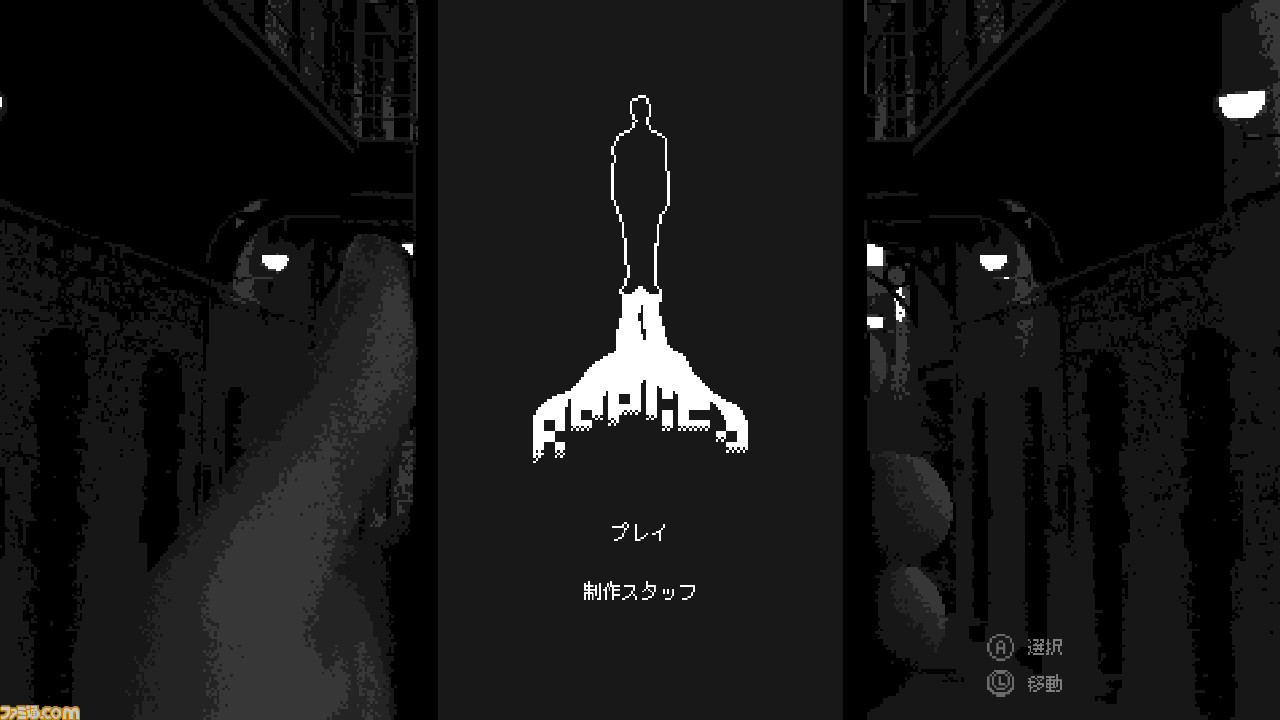

韓国の個人インディーゲーム開発者Somi氏が開発し、Nintendo Switch版が2020年11月7日よりPLAYISMから配信となった『レプリカ』は、のぞき見の背徳感が思う存分堪能できる、なんとも悪趣味なタイトルだ。

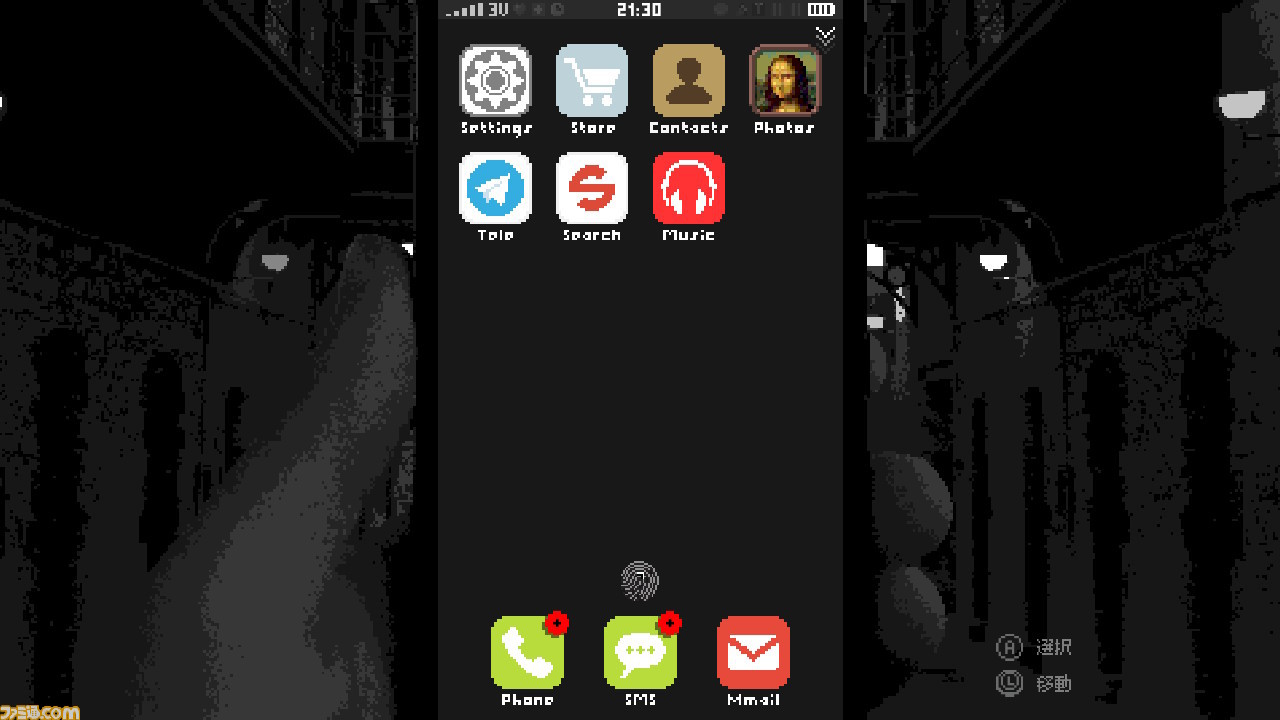

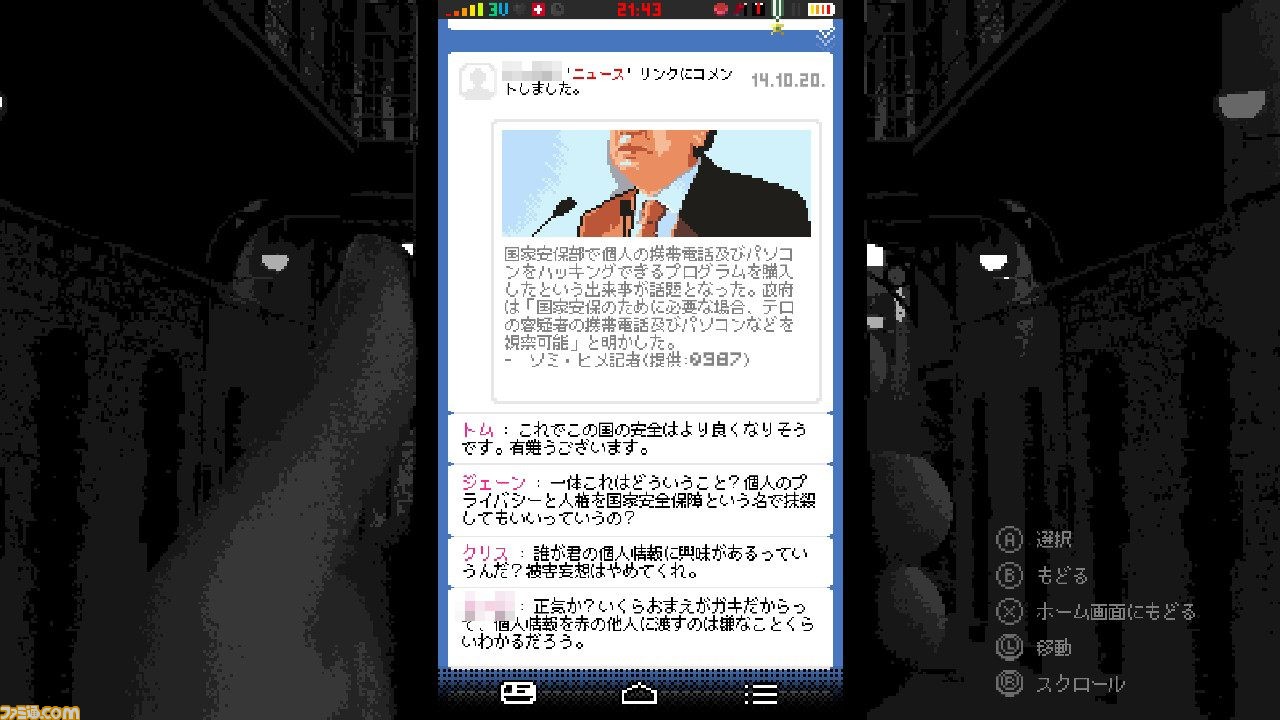

ゲームの舞台となるのはスマートフォンの画面。比喩とかではなく、ほんとうにスマホの画面上のみで物語は進行する。ロック画面を解除して、メールを確認したり、ストアで新しいアプリを入手したり、SNSにログインしてニュースをチェックしたり、友だちと遊んだときの写真をながめたり……そんな勝手知ったる所作だけで、このゲームは構成されているのだ。

ただし、我々が日常的に触れるスマホとは大きく異なる点がひとつある。プレイヤーが操作するのは自分のスマホではなく、どこの誰とも知らぬ男子高校生のものなのだ。

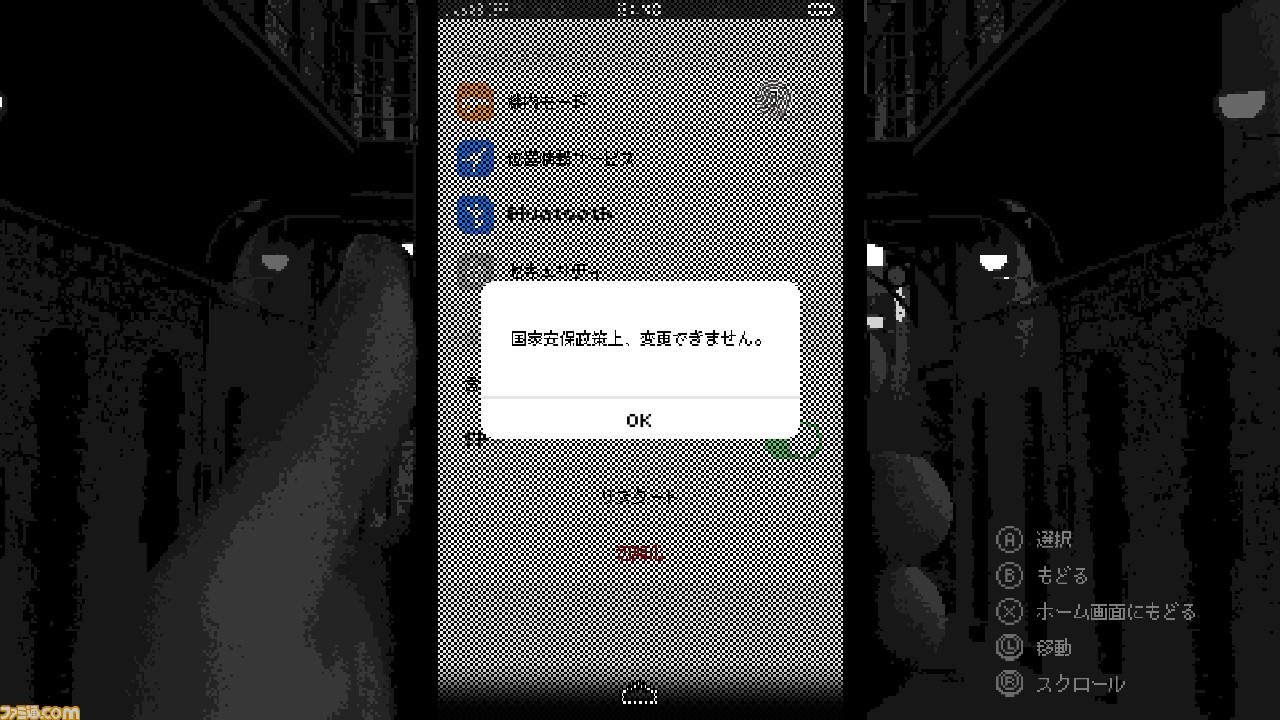

このなんとも背徳的な設定によって、なじみ深いはずのスマホ操作は、たちまちゲーム性を帯びてくる。ロック画面の解除も、SNSへのログインも、Bluetooth接続も、ロックがかかった写真フォルダへのアクセスも……IDやパスワードが介在するすべての項目が、プレイヤーの頭を悩ます謎解き要素になるのだ。

国家の危機を救うために他人のスマホをのぞき見しよう!

なぜプレイヤーは、見ず知らずの男子高校生のスマホを“のぞき見”することになったのか?

スマホ画面のみで進行する『レプリカ』には、物語に関する丁寧な説明はない。しかし、最初の関門“スマホのロック解除”をした直後にかかってくる、“国家保安部”を名乗る人物からの電話内容を見れば(電話の会話はテキストで表示される)、プレイヤーの置かれた状況、ひいてはこの国の状態について、おおよそ理解することができるだろう。

「君は国家安保の重要な役割を担っているということを誇りに思ってくれ。この任務をやりとげれば、君と家族は安保になんの危険もない、ただの国民であるということを証明できる」(国家保安部との通話内容より抜粋)

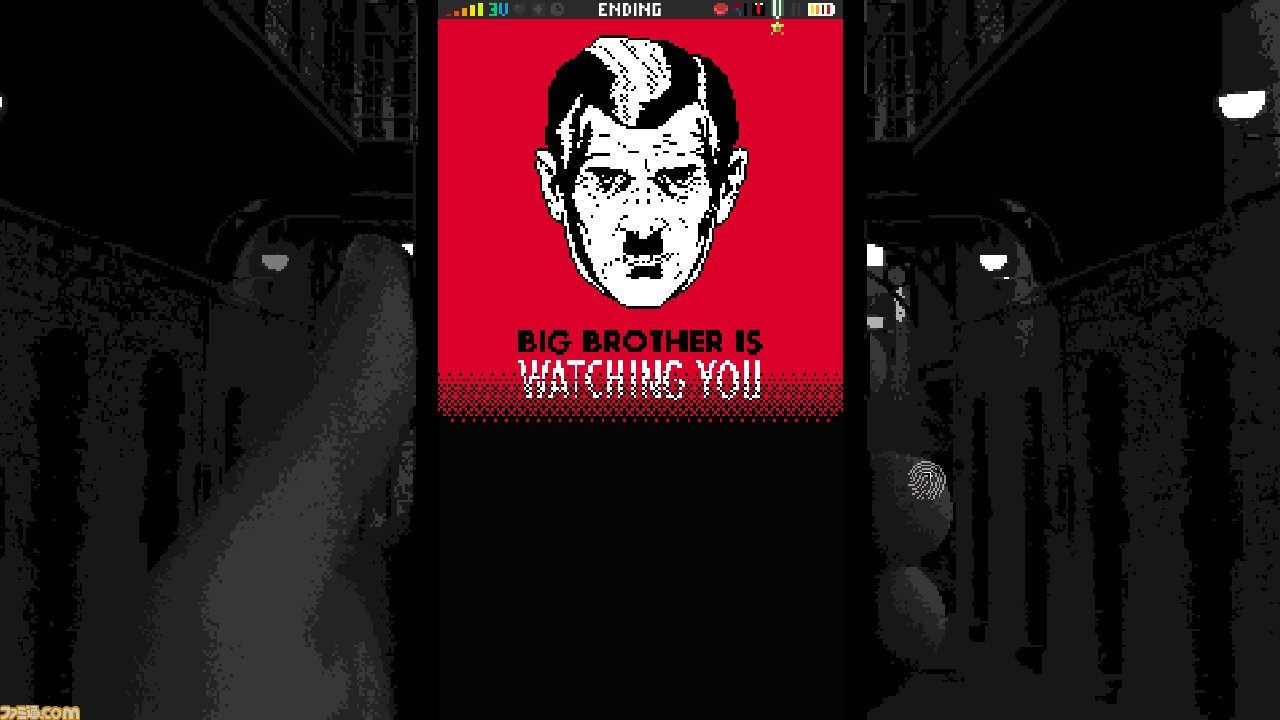

なんとも高圧的で大仰な言い回しに、ピンときた人もいると思う。『レプリカ』でプレイヤーが体験するのは、イギリスの作家ジョージ・オーウェルによるディストピア小説の金字塔『1984年』を彷彿とさせる(※)、国家による強力な国民管理と監視が敷かれた世界なのだ。

そしてプレイヤーに与えられる任務は、見ず知らずの高校生のスマホに隠された“彼が国家転覆を企むテロリストである証拠”を見つけ出すことなのである。

※エンドロールの中で発想を得た作品として挙げられているのは違う小説だが、その小説も含めて『レプリカ』は『1984年』の影響下にある。たぶん。

バカげた任務だが国家保安部はつねに真顔である

さて、管理/監視社会において、このような任務はなにを意味するだろうか? 賢明な読者の皆様であれば、すでにおわかりだろう。火のないところに煙は……立つ、より正確に言えば“立たせる”ことを意味する。つまり、この任務はとてつもなくバカげているってことだ。

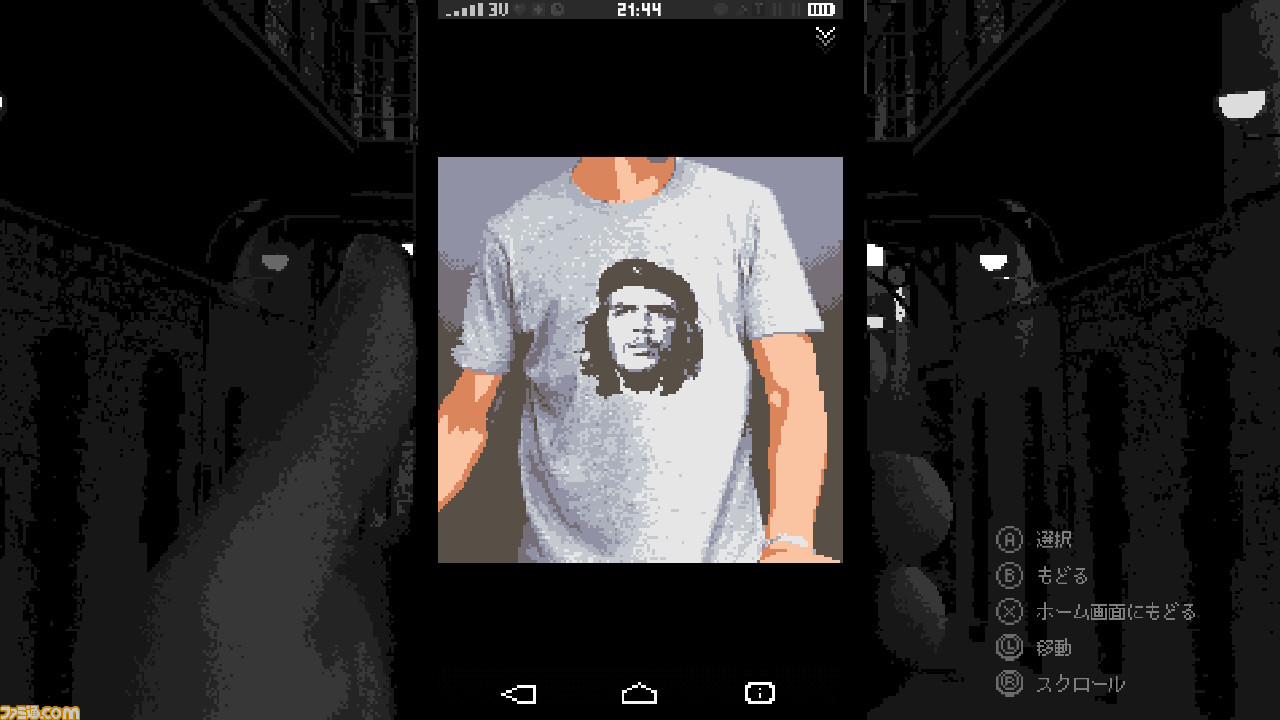

たとえば、写真アプリ内にチェ・ゲバラの顔がプリントされたTシャツを着たスナップ写真があった……と報告すれば国家保安部は「君のように真面目な民主主義の国民は、“チェ・ゲバラ”について知らないだろう。これはXXXが共産主義を崇拝しているという決定的な証拠さ!」(国家保安部との通話内容より抜粋。スマホ所有者の名前部分は筆者による伏字)と、ユニークなマウンティングをしてくる。

友だちに送ったメッセージの中に“革命的”という言葉を見つけたらどうなるか?「革命という言葉を使っているな。これには非常に深い意味がある。国家体制に対する否定の意図が込められた言葉だ」(同上)と、某アノンもニッコリの陰謀論を拝聴させていただける。

なんて具合に、どれもとてつもなくバカげたやりとりなわけだが、困ったことに国家はつねに真顔である。しかもプレイヤーの生殺与奪の権利まで握っているっぽい。したがって、進むべき道はただひとつ。のぞき見の背徳感と、火のないところに煙を立たせる罪悪感と、バカげた任務につきあう虚無感を抱えたまま、国民の務めをまっとうするのだ。

大事なのは“自分の頭で考えないこと”だ。愚かな若きテロリストを断罪する“国家の立場”になって考えれば、おのずと証拠は“生まれてくる”。

そうすれば本作のエンディングはすぐに訪れるだろう。ハッピーエンドとは程遠い、憂鬱なエンディングだが。

国家と戦うなら、一旦冷静になって画面を見よう

国家の犬になるなんてクソくらえ! という人もいると思う(っていうか、ほとんどの人はそうだろう)。そんなときは、一度深呼吸をして画面をよーーく見てほしい……なんと、スマホがあるではないか。

一部のアプリは国家保安部の検閲によって利用できず、ネット検索も多くの言葉が禁止ワードになっているが、電話は使える。連絡帳から両親や友人、恋人の連絡先を見つけて助けを求めることも可能だ。(ID/PASSがわかれば)SNSを見ることもできるから、ある程度は外部の情報もわかるし、スマホの持ち主がシェアしたニュース記事の中には、国の不正を追及するジャーナリストの連絡先らしきものもある。

さきほどとは真逆のことを言うが“自分の頭で考える”ことをすれば、体制側と戦う方法はあるのだ。しかし、『1984年』のウィンストンや、映画『未来世紀ブラジル』のサムがどんな最後を迎えたかを知っていれば、この戦いがいかに無謀なものであるかはわかるだろう……でも、やるんだよ!((C)根本敬)自由は与えられるものではなく、勝ち取るものなのだから!

ディストピアを描いているのに特殊なギミックが存在しない恐ろしさ

それにしても……『レプリカ』は考えれば考えるほど恐ろしい作品である。

たびたび言及している『1984年』には“テレスクリーン”という、作品のディストピア感を決定づけるギミックが登場した。一方で『レプリカ』には特殊なギミックがひとつも登場しない。スマホやSNSといった、身近な要素だけでこの悪夢のような状況を描ききっているのだ。つまり為政者がその気になれば、我々もこのような状態に陥る可能性がある……なんて、くらーーーい気持ちで遊べば、より味わい深いゲーム体験となること間違いなしだ。

なお『レプリカ』には12のエンディングが用意されているが、すべてのエンディングにノーヒントでたどり着くのは、かなり難しい(少なくとも自分には不可能だった)。正直に告白すれば、本レビュー記事を書くために僕は、攻略サイトを見てしまった。

もし、絶対に人の手を借りずにすべてのエンディングを見たいというのであれば、気になったことはすべてメモに取っておいたほうがいいし、見慣れない言葉や表現があったら、実際にGoogle検索してみることをおすすめする。攻略のヒントはすべてゲーム内にあるが、ヒントを活かすための知識は自分で用意しなければならないのだ。

また、今回僕はNintendo Switch版でプレイしたわけだが、携帯モードであれば実際のスマホ操作同様に画面を直接タップ、フリックすることができる。ただし、操作するスマホモニターが画面内画面(ゲーム画面が手にスマホを持った状態という意味)な状態になるため必然的に表示サイズが小さくなり、操作しやすいとは言い難いのが正直なところだ。

でも、のぞき見の背徳感を満喫したいなら、多少の不便は我慢してでも、携帯モードによるタッチ操作で遊ぶことをおすすめしたい。

『レプリカ』のその先を見たいなら……

なんとも悪趣味でディストピア感に満ちた『レプリカ』を紹介したが、とは言っても同作が描く世界は、かろうじて我々の住む世界と地続きだ(それがいいことなのか、悪いことなのかは悩むところだが)。情報統制はされているが、表現の自由はまだあるし、ジャーナリズムも生きている。

言うなれば『レプリカ』は、ディストピアの入り口に立つ時代を描いたもの……となると、全国1億2000万人のディストピア大好きっ子たちには、若干もの足りない、食い足りない可能性もある(あくまでディストピア要素の話です)。

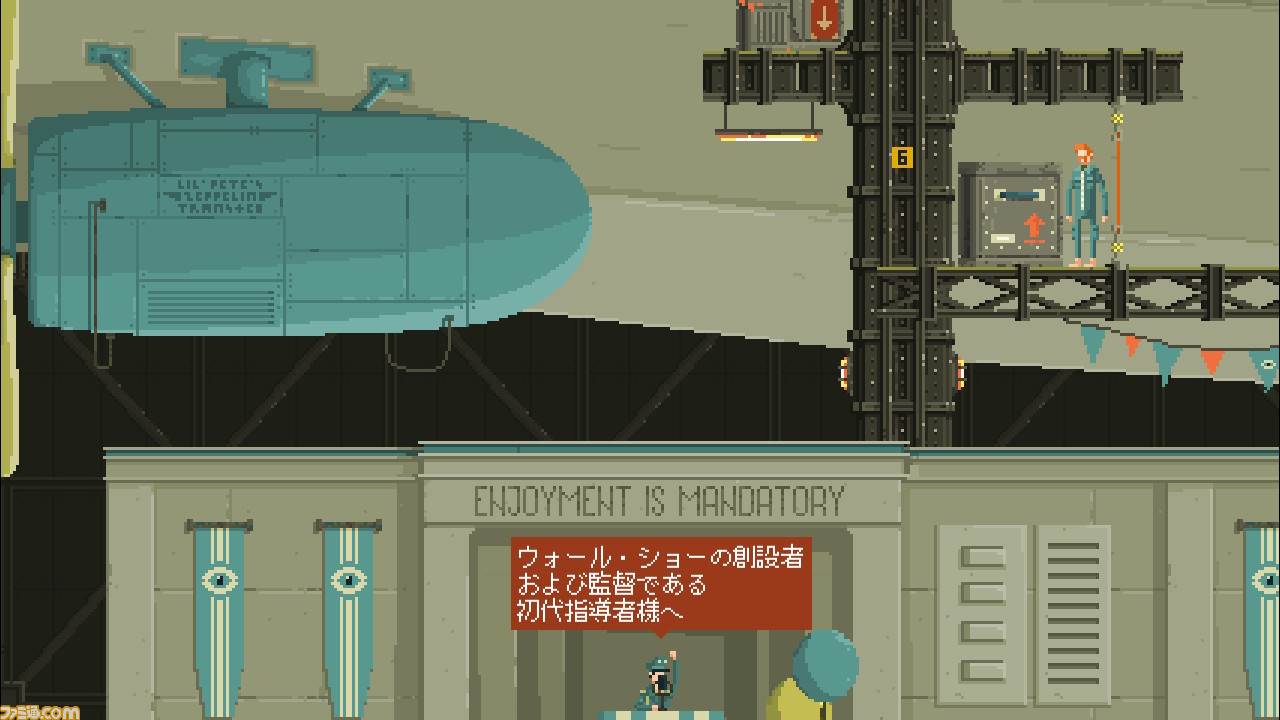

その先を見たい……もっと統制されたい、もっと非人間扱いされたい、よくわからないけど“指導者様”みたいな存在を感じたい、そんなディストピやん(いま考えた造語)たちにぜひ遊んでほしいのが、『レプリカ』と同じくPLAYISMから配信されている『Ministry of Broadcast (ミニストリー・オブ・ブロードキャスト)』だ。

リアリティショーとディストピアが悪魔合体した作品

ゲームの舞台となるのは……と、自分の言葉で本作を説明しようと思ったが、PLAYISMブログにある説明が非常によくまとまっていたので、それをそのまま引用させていただく。ここまでに4000文字近くを書いて、なにもかもめんどうくさくなった、ということは断じてない。

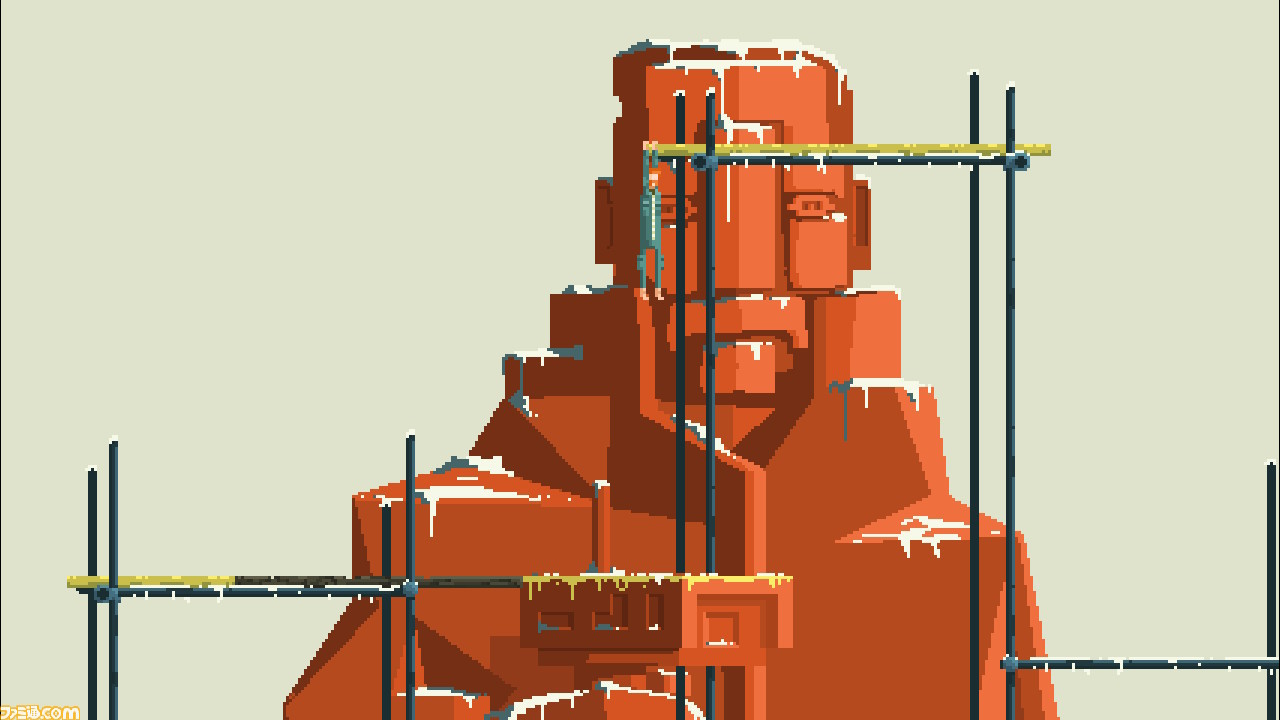

本作はチェコのデベロッパーMinistry of Broadcast Studiosが、ジョージ・オーウェルの小説「1984年」の世界観と荒唐無稽なリアリティショーTV番組を題材にして開発した、横スクロールアクションゲームです。

その世界観はダークでありながらもユーモアや皮肉、そして管理社会のバカらしさにあふれており、生きることとは何なのか、国家とは、個人の幸せとは何なのかをプレイヤーに問いかけてきます。

某国。壁は一夜で建てられたかのようにこの国に突如出現し、その壁は家族をも分断した。主人公である赤毛の男は政府が放送するリアリティテレビ番組「ウォールショー」を勝ち抜き、再び家族に巡り合うために、壁の向こう側にあると信じる自由の世界を目指します。ですが、番組を勝ち進むにつれ、主人公は政府と番組の主催者が何を考え、何のためにこの荒唐無稽な番組を放送しているのかに気づいていきます。

出典:『Ministry of Broadcast(ミニストリー・オブ・ブロードキャスト)』、 Steam版1月30日配信決定!(PLAYISMブログ)

設定だけ読むとどうにも深刻で気が滅入るが、グラフィックはポップなドット絵で、キャラクターたちの会話もクスっと笑えたり、ときにメタ的な表現もあったりと、ディストピアらしからぬ軽やかさになっている。

一方でゲームの操作感は軽くなく、ドット絵でウニウニと動いていたころの『プリンス・オブ・ペルシャ』や、宇宙を舞台にした最新RPG“じゃないほう”の『アウターワールド』を彷彿とさせる、いい意味でストレスが多い横スクロールアクションとなっている。

段差があれば縁に手をかけて慎重に上り/下りするし、横方向へのジャンプも高さがなくそれなりの距離しか飛べず、高いところから落ちれば当然死ぬ。また、そのような落下死を始め、本作の主人公“赤毛の男”はとにかくよく死ぬ。銃殺、撲殺、溺死、圧死、感電死、串刺し、犬に噛み殺される、ピラニアに食い散らかされる、ワニに丸呑みされる……バリエーション豊富な死は、まさに死の博覧会。

ちなみに僕がいちばん気に入っている死にざまは、凍った地面の上を走ったら止まれなくなって、そのまま高所から落下死……と思いきや、壁から突き出したポール(のようなもの)に体を貫かれて死亡、というもの。直前の「嫌な予感!!!」というセリフからグサッといくまでの流れに、なんとも言えぬグルーヴ感があってたまらないのである。

IT'S ONLY A TV …ONLY A TV

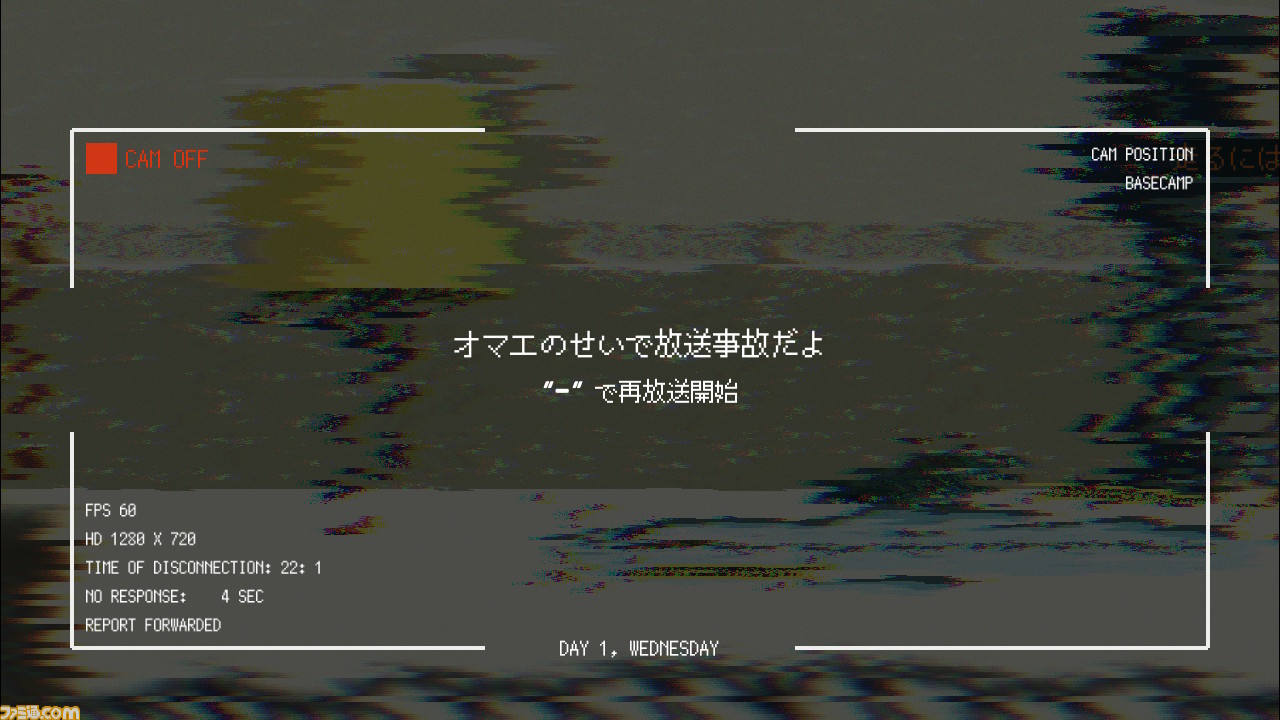

しかし、前述のとおり『ミニストリー・オブ・ブロードキャスト』はリアリティショーであり、国家の情勢などを鑑みるとおそらく国営放送だ。いくら悪趣味な番組とは言え、人間が銃殺、撲殺、溺死、圧死、感電死、串刺し、犬に噛み殺される、ピラニアに食い散らかされる、ワニに丸呑みされる……なんてシーンが映るのはまずい。

だから、プレイヤーの鮮やかな死にざまは“放送事故”であり、すみやかに“撮り直し”(ゲーム内では“再放送”と表現している)をして、“なかったこと”にしなければならない。要するに一般的なアクションゲームで言うところのリトライをするだけの話なのだが、本作におけるリトライは心理的にも物理的にもすごく軽く行えてしまう。どれくらい軽いかというと、ミスをしていなくても好きなタイミングでワンタッチ(今回プレイしたNintendo Switch版では“-”ボタン)で行えてしまうのだ。

この軽さが、なにもかもをなかったことにしまう設定が、ディストピア的な世界観の虚飾性も相まって、なんだかちょっと怖い。

『エルム街の悪夢』や『スクリーム』などで知られるホラー映画監督の故・ウェス・クレイヴン。同監督の処女作『鮮血の美学』は、あまりに不快な内容(ならず者たちによる少女レイプ&両親によるレイプリベンジ)ゆえに、当時の宣伝では“IT'S ONLY A MOVIE …ONLY A MOVIE(ただの映画ですよ)”というコピーが使われた。

『ミニストリー・オブ・ブロードキャスト』の中で、数えきれないほどくり返される放送事故&撮り直しを見ていると、“IT'S ONLY A MOVIE”ならぬ“IT'S ONLY A TV(ただのテレビ番組ですよ)”という言葉が頭に浮かんでしまうのだ。

IT'S ONLY A GAME …ONLY A GAME

“IT'S ONLY A TV”な感覚は、主人公以外の登場人物に対しても徹底している。

『ミニストリー・オブ・ブロードキャスト』では主人公以外にも多くの出演者がいて、彼/彼女らには“警察”か“一般市民”、どちらかの役割を与えられている。警察と一般市民は対立していて、つねにバチバチとやり合っているのだが、それらはあくまで与えられた“役割”を演じているに過ぎず、いくらバチバチとやり合おうが死ぬことはない。

警棒でボコボコに殴られようが、追い詰められて針の筵に落下しようが、排水溝のスクリューに巻き込まれようが、ちゃんと安全対策は取られている。その日の収録が終われば、一般市民役たちは傷めつけられたところをさすりながら「警察役、ちょっとやりすぎだろ」なんて会話を交わすのだ。だって“ただのテレビ番組”なんだから。

しかし、“ただのテレビ番組”であるからこそ、視聴者の期待に応えるべく演出や演技が過激になっていくことを、現実世界のリアリティショーが引き起こしたさまざまな事件から我々は学んでいる。『ミニストリー・オブ・ブロードキャスト』も、その轍を踏むことは言うまでもない。

幸いなことにこの不快なリアリティショーの放送を中止するのはすごく簡単だ。ゲームをプレイしなければいい。そうすれば、不快なディストピア国家の不快な国威発揚テレビ番組など観ずに済む。

しかし、ほとんどのプレイヤーはそうしないどころか、『ミニストリー・オブ・ブロードキャスト』のもっとも熱狂的な視聴者として、警察役も一般市民役も、すべてを敵に回して突き進む“赤毛の男”のことを応援してしまうだろう。その道中では、主人公の鮮やかでグロテスクな死にざまを始め、(ポップなドット絵をしても)目を覆うような凄惨なシーンも数多く登場する。

でも、大丈夫!

最初に紹介した『レプリカ』にも『ミニストリー・オブ・ブロードキャスト』にも共通して言えることだが、IT'S ONLY A GAME …ONLY A GAME……これはだだのゲームだから!

なんて具合に、とりあえずあまり深く考えず気楽に遊んでほしい2タイトルだ。価格も安いし(『レプリカ』は498円[税込]、『ミニストリー・オブ・ブロードキャスト』は1480円[税込]。どちらもNintendo Switch版の価格)。

『REPLICA(レプリカ)』ニンテンドーeショップページ 『Ministry of Broadcast (ミニストリー・オブ・ブロードキャスト)』ニンテンドーeショップページ執筆者紹介:キモ次郎

元ファミ通編集部ニュース班。二重思考で日々がんばっているサラリーマンです。