2020年9月2日~4日まで、CEDEC公式サイトのオンライン上にて開催された日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けのカンファレンスCEDEC 2020。

本記事では、1日目におこなわれた『『ファイナルファンタジーVII リメイク』(以下、『FFVII リメイク』)のBGMに関するセッション“FINAL FANTASY VII REMAKE レコーディングリミットブレイク!~海外ボーカルからオーケストラまで~”をリポート。

本セッションでは、『FFVII リメイク』を例にしたレコーディング活用方法や、レコーディングをするメリット、そしてレコーディングの裏話が、スクウェア・エニックスのサウンド部プロジェクトマネージャーの小林征夢氏、土岐 望氏より語られた。

レコーディングは時短になる!

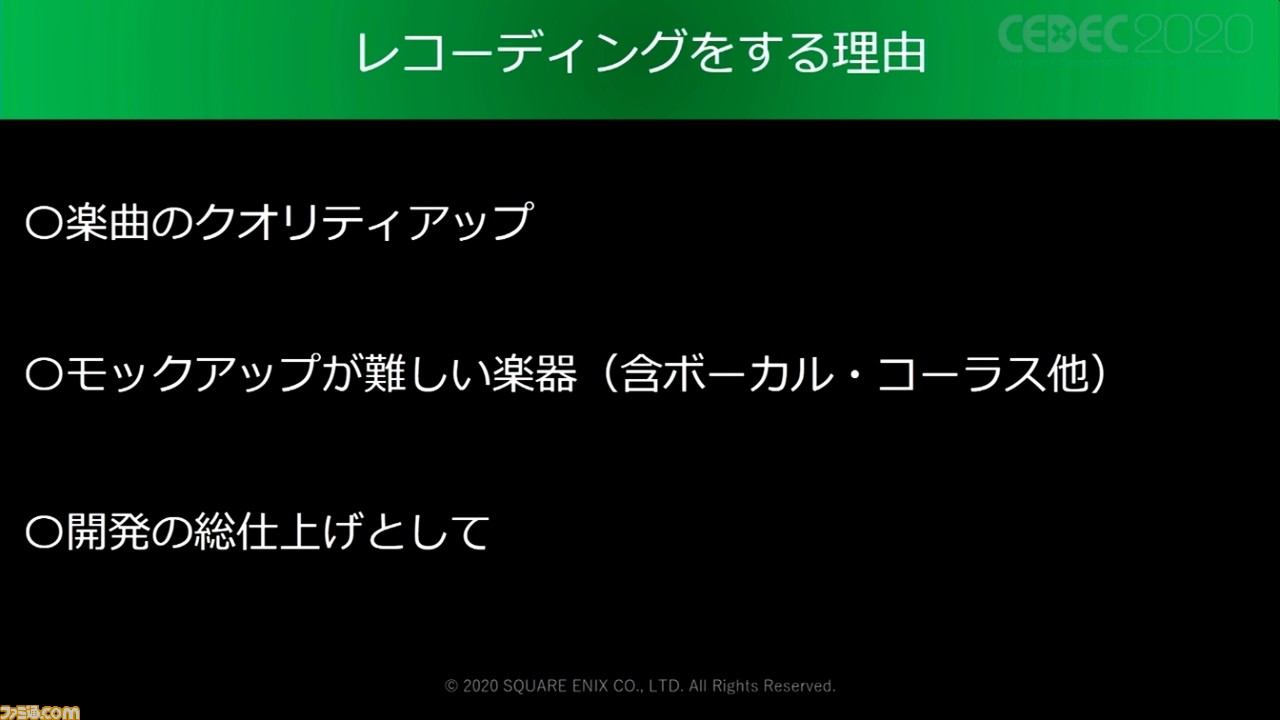

まずはそもそも、なぜBGMを打ち込みで制作するのではなく、レコーディングで制作するのか? という理由について。当然ではあるが、レコーディングしたほうが当然豪華な楽曲になるし、打ち込みでは再現できない楽器を使えることや、ボーカルやコーラスなどを入れられるというのが主な理由だ。また、開発の総仕上げと言いつつ、用はなんとなくテンションが上がるからレコーディングしよう!」という場合もあるのだとか。

そんな3つの理由よりも、レコーディングを活用したほうがいい理由というのが、“レコーディングは時短できる”ということ。これが、本セッションの大きな主軸として語られていった。

『FFVII リメイク』のレコーディングは、元となる楽曲を作るコンポーザー、それをアレンジするアレンジャー、それを楽譜化する写譜者、それを演奏する奏者、そしてそれを楽曲としてミックスするエンジニア、という流れで進んだ。

『FFVII リメイク』はそもそも『FFVII』のコンポーザー・植松伸夫氏の楽曲があるため、それを現代風にアレンジャーがアレンジしたので、最初の滑り出しも早かったのだとか。

上記記事で語られたように、『FFVII リメイク』は端的に言えばボスにダメージを与えていくごとに、BGMが変化していくインタラクティブミュージックを採用している。セッションでは終盤のボス戦BGMのスケジュールが映し出され、全工程を合わせるとBGMはおよそ10分になるという。

10分のBGMを打ち込みで作ったの場合、およそ10日~15日程度が必要だそうだ。だが、レコーディングならばなんと8時間程度で終わってしまうのだとか。といっても、これはアレンジャーの当日の稼動時間のみのお話。

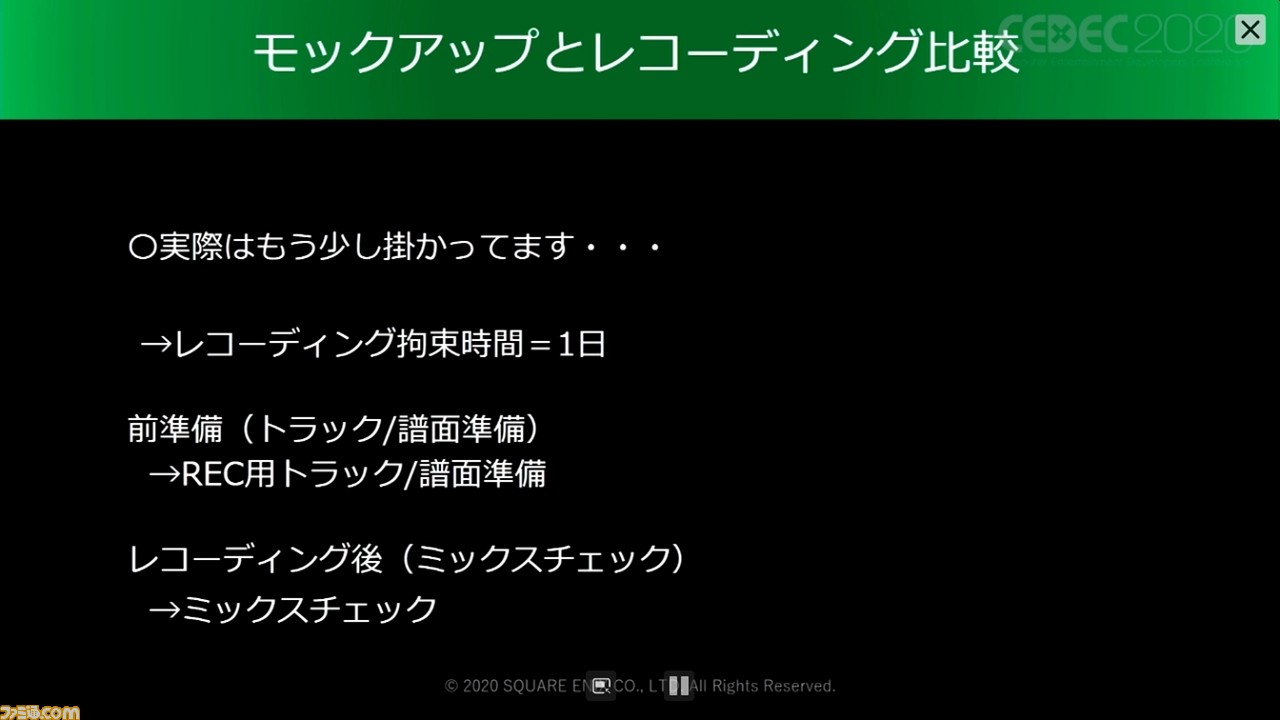

実際はレコーディング自体の拘束時間が8時間といえば、要するにアレンジャー、奏者、エンジニアが1日仕事をするということ。その以前に譜面やレコーディング用のリズム音などの作成もあるほか、エンジニアがミックスしたものをチェックする時間も必要だ。それでも、およそ10日~15日程度かかる時間よりは、遥かに短い。

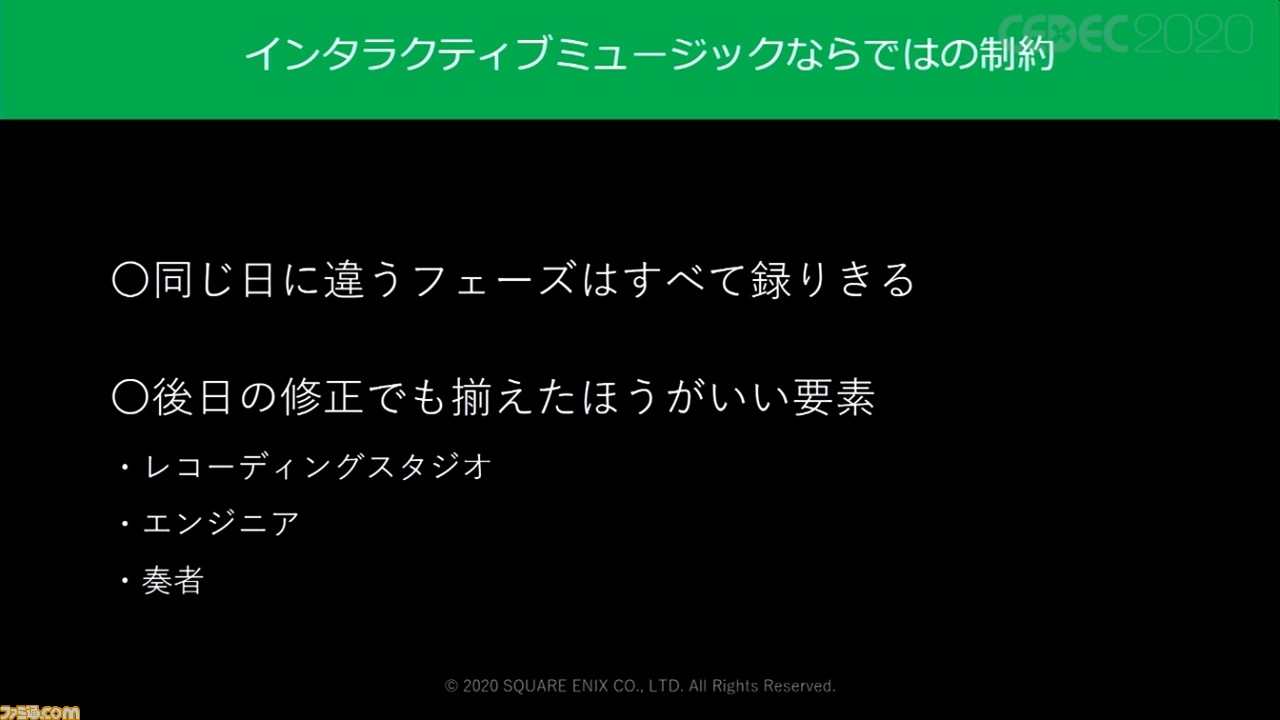

また、インタラクティブミュージックならではの制約もあり、楽曲は段階ごとに分かれているが、すべて1日でレコーディングし切るのが目標。もし後日修正であっても、最低でもレコーディングスタジオもエンジニアも奏者も揃える必要がある。なぜならば、ひとつでも条件が異なれば、段階の別れた楽曲なのに一部の段階だけ空気間が違う、などの問題が起きるからだ。

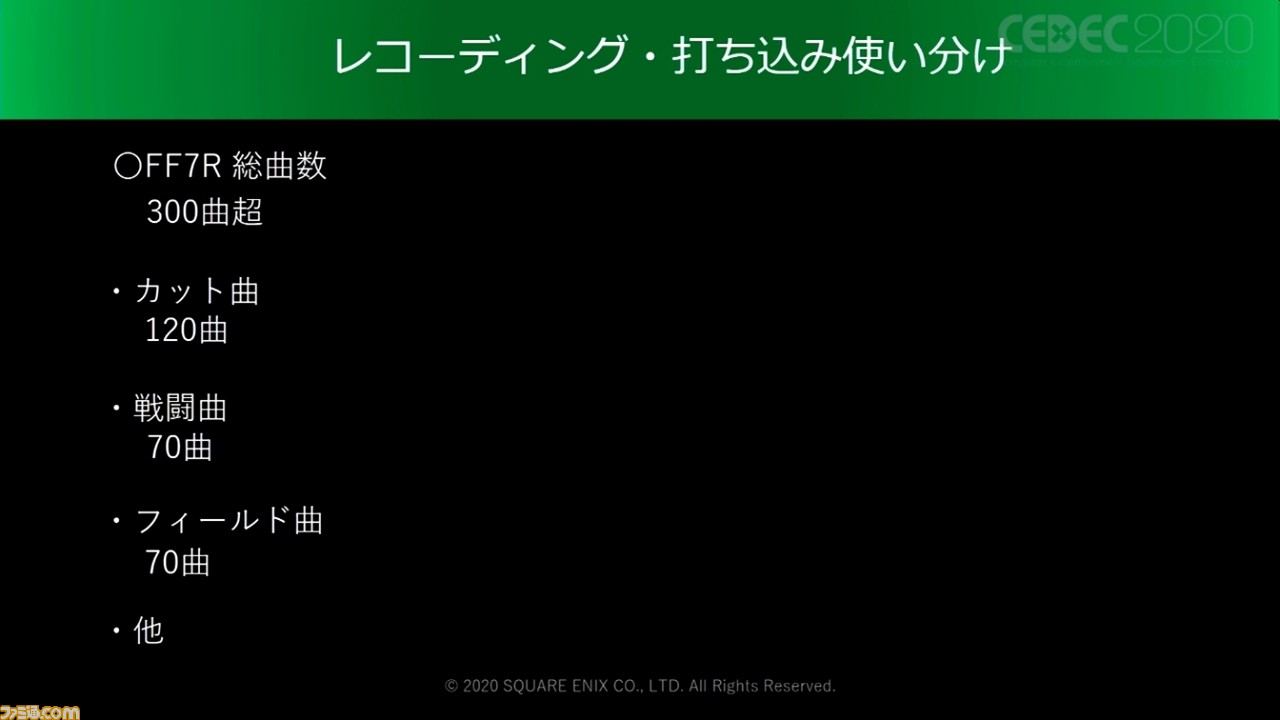

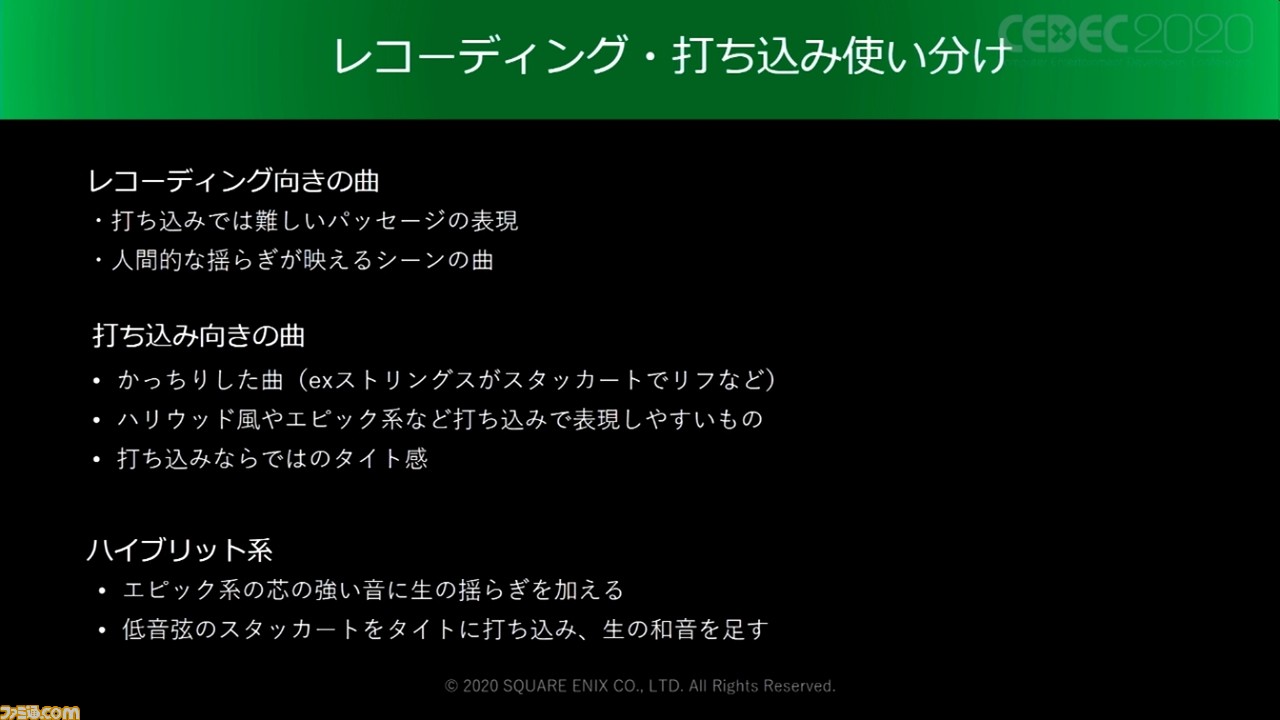

『FFVII リメイク』の楽曲は300曲以上あり、カットシーン用が120曲、バトルBGMが70曲、フィールド曲が70曲、あとはそのほかというような内訳。レコーディングはおもにバトルBGMに採用されたそうだ。レコーディングをするか否かは曲ごとに決めていったそうで、人間らしさを出したほうがいいものはレコーディングを。表現が難しく打ち込んだほうが早いものは、打ち込みで作成。一部は、打ち込みした楽曲にレコーディングした音を足すというものもあるそうだ。

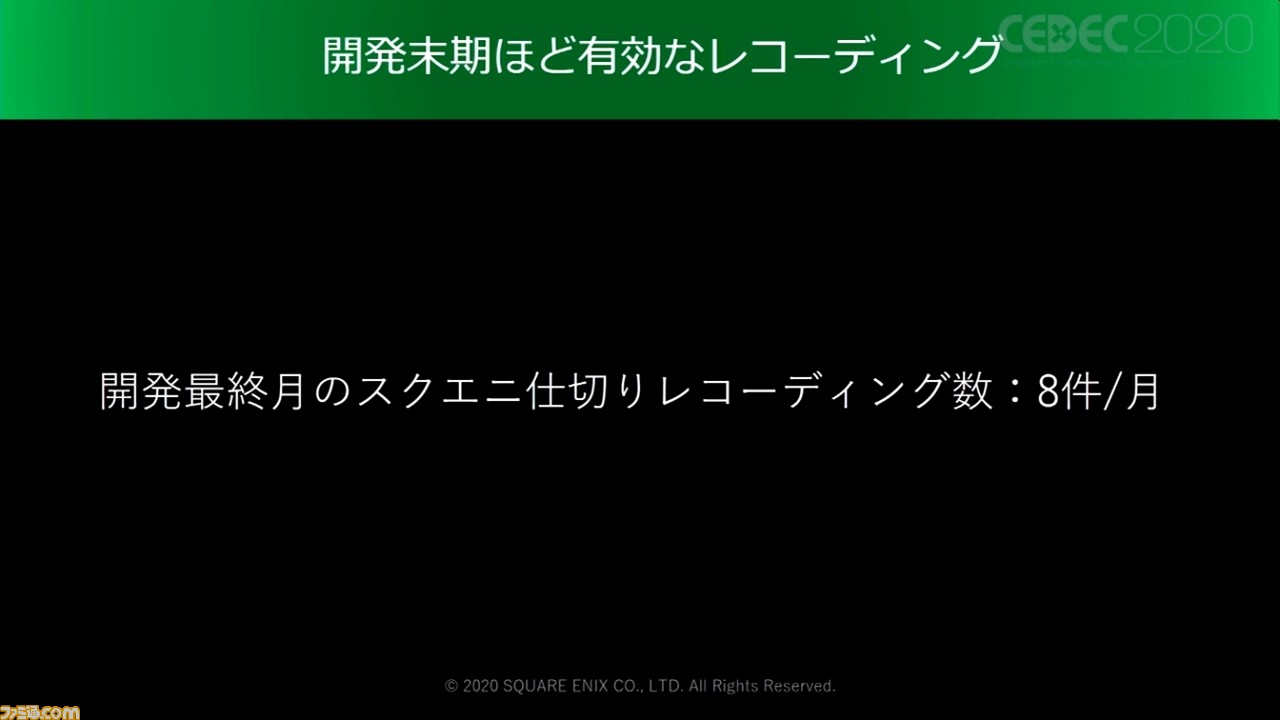

レコーディングは時短になるということからも、開発末期ほどレコーディングは有効だという。開発最終月のうち、30日にはなんとレコーディングを8件もしたのだとか。しかもこれはスクウェア・エニックス仕切りのみの話。外部も含めると、開発最終月は毎日どこかでレコーディングが発生していたそうだ。

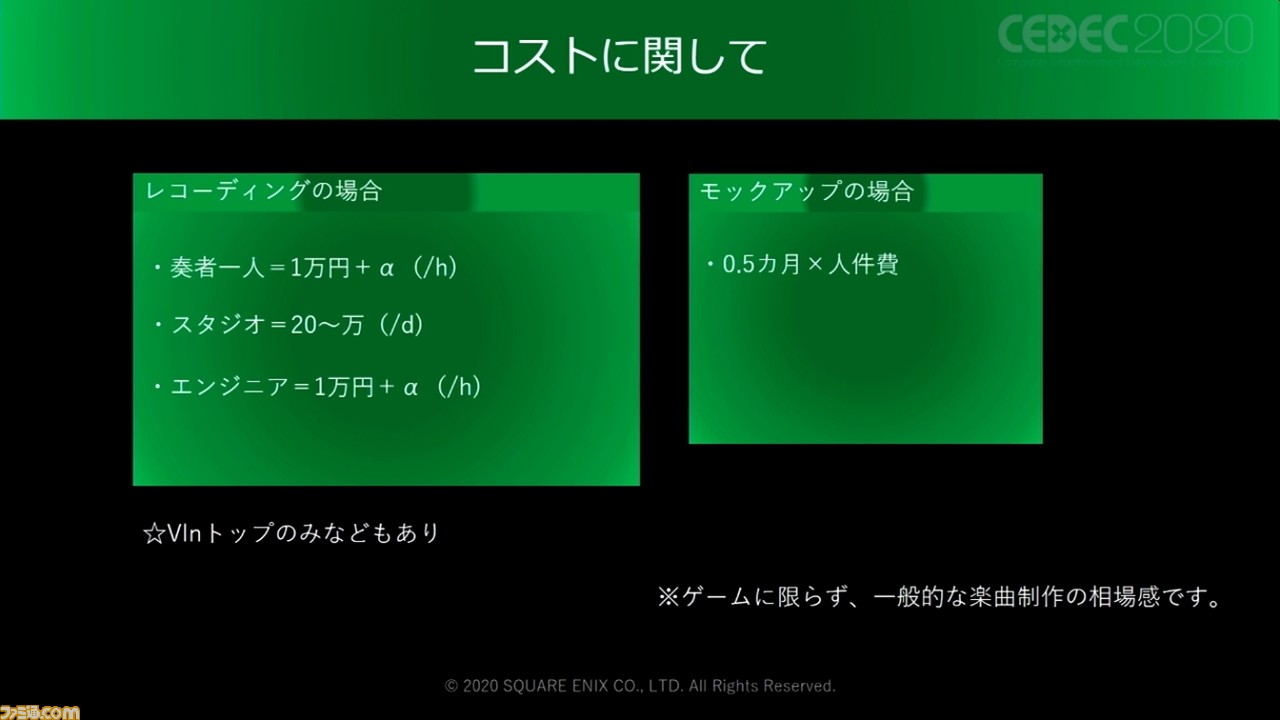

ただ、やはり打ち込みでの制作と大きく違うのが、コストの問題。レコーディングのほうが当然高いので、そこは予算との相談になりそうだ。

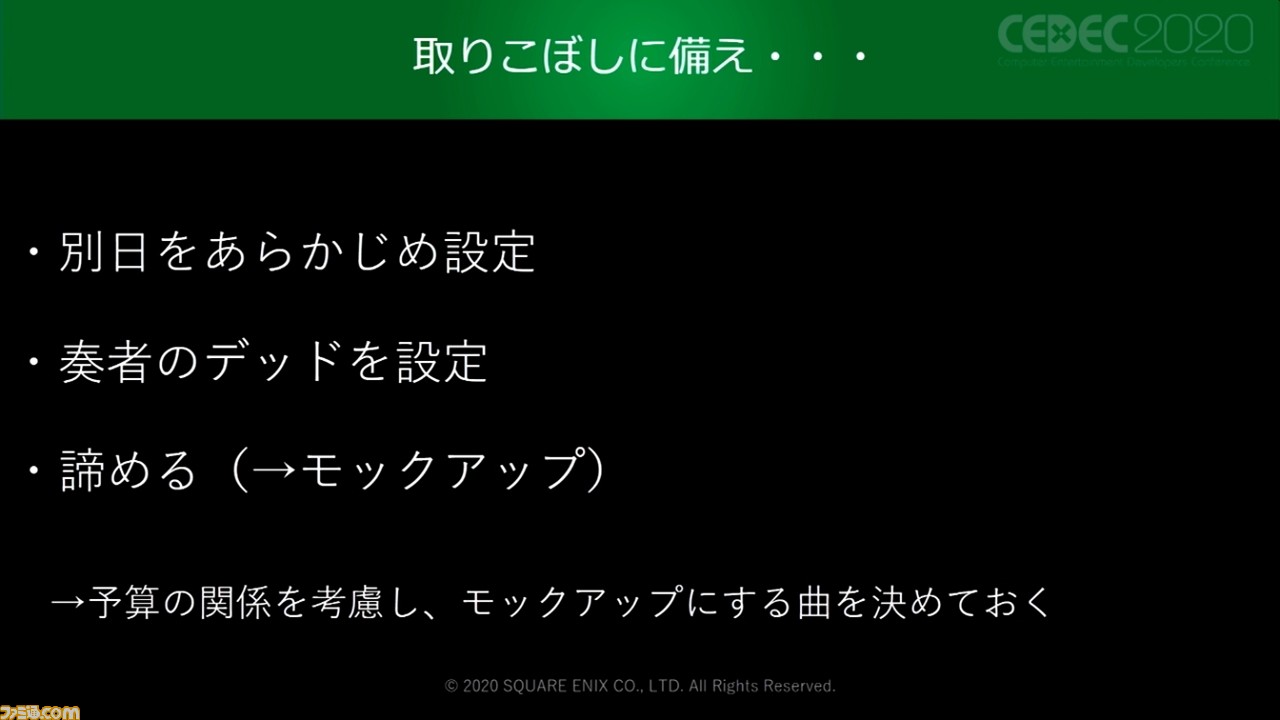

もし取りこぼした場合を考えて、別日を設定しておいたり、奏者がその日どこまで演奏してくれるのか把握しておくことや、最悪の場合は打ち込みに切り替えるなど、さまざまな保険が必要とも語った。

海外収録での裏話

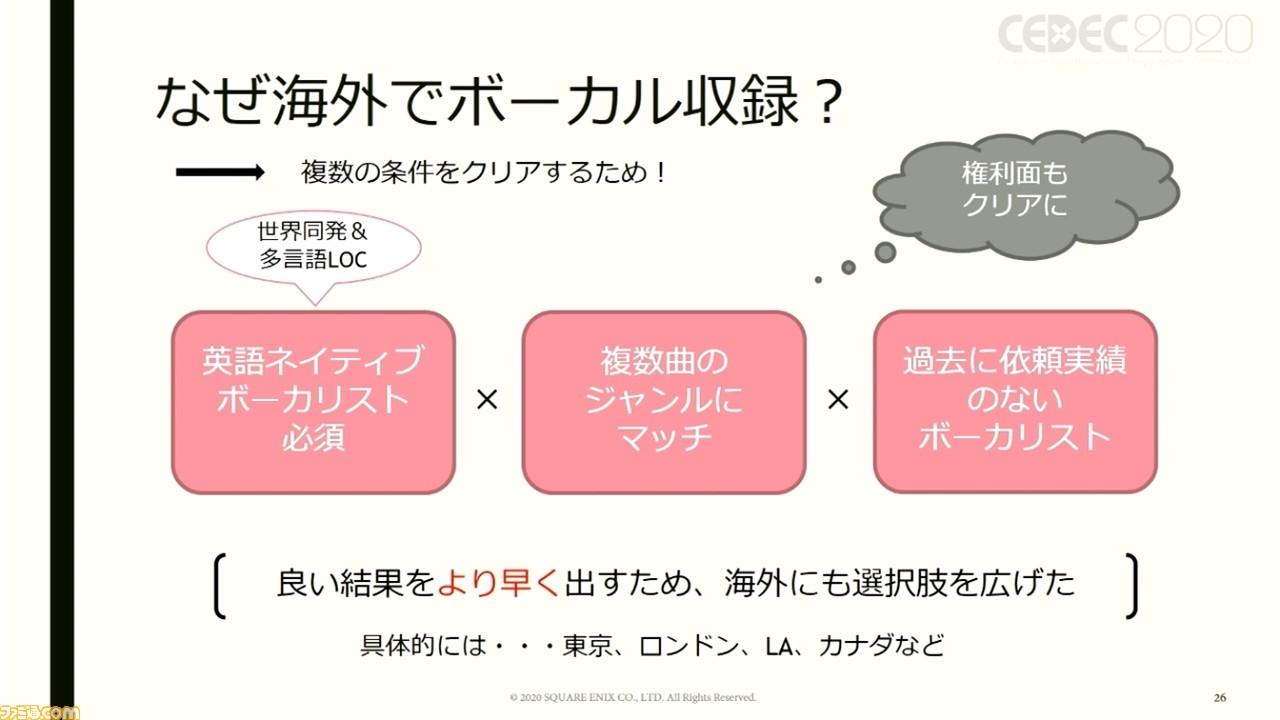

続いては、ボーカル楽曲について。『FFVII リメイク』のボーカル収録は、海外でおこなったという。なぜ海外でレコーディングしたのかというと、複数の条件にあったボーカルを手早く探せるからだ。

その条件として、『FFVII リメイク』が世界同時発売であり、多言語対応したゲームであることからも、まず英語ネイティブのボーカリストは必須。そしてジャンルがバラバラのBGMにすべてマッチすることや、過去に依頼実績のないボーカリストというのも条件だった。となれば、海外収録のほうが手っ取り早いだろう。

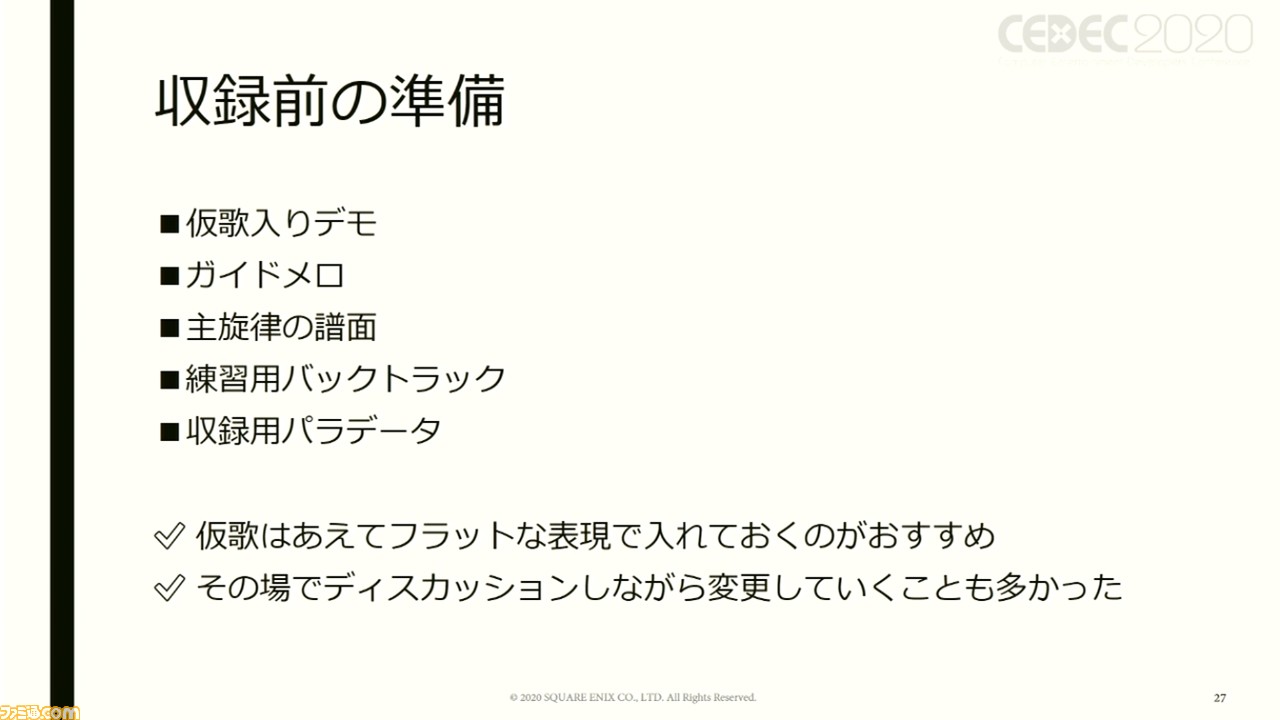

そしてボーカリストが決まり、仮歌のデモテープなどを用意。仮歌はあえてフラットにしておくと、ボーカリストが持っている良さが表現しやすくなるのでオススメとのこと。

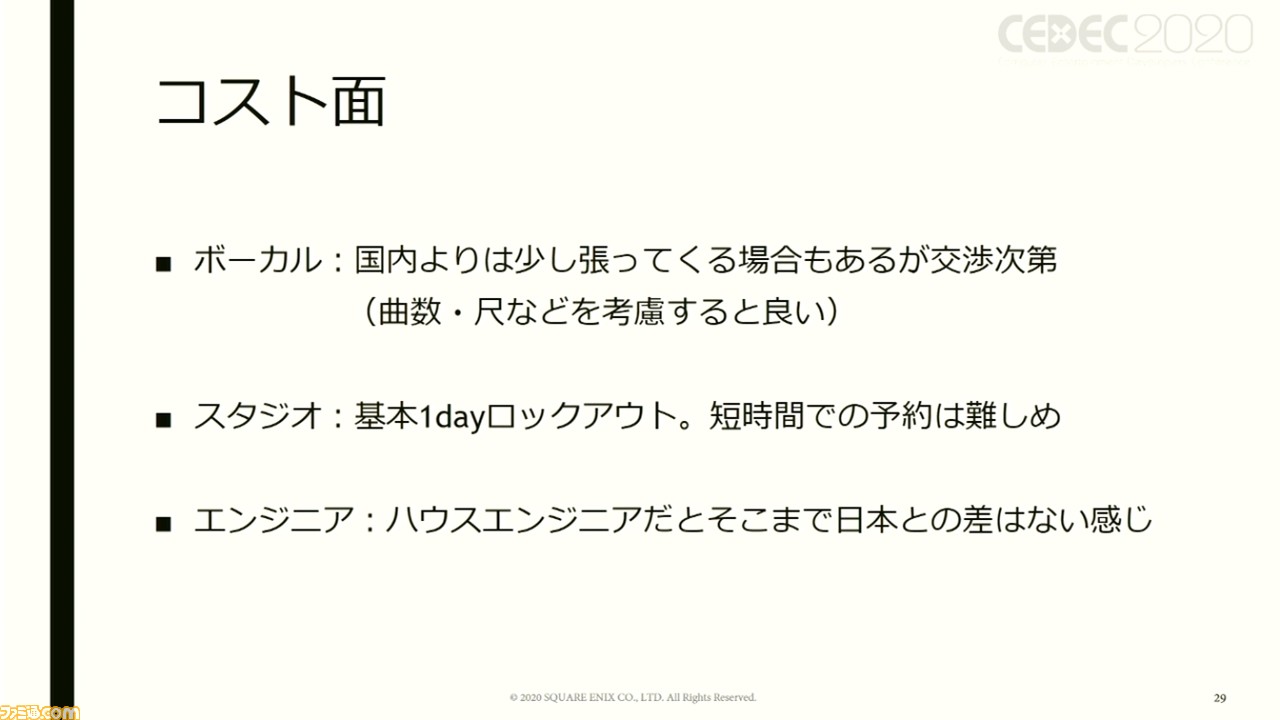

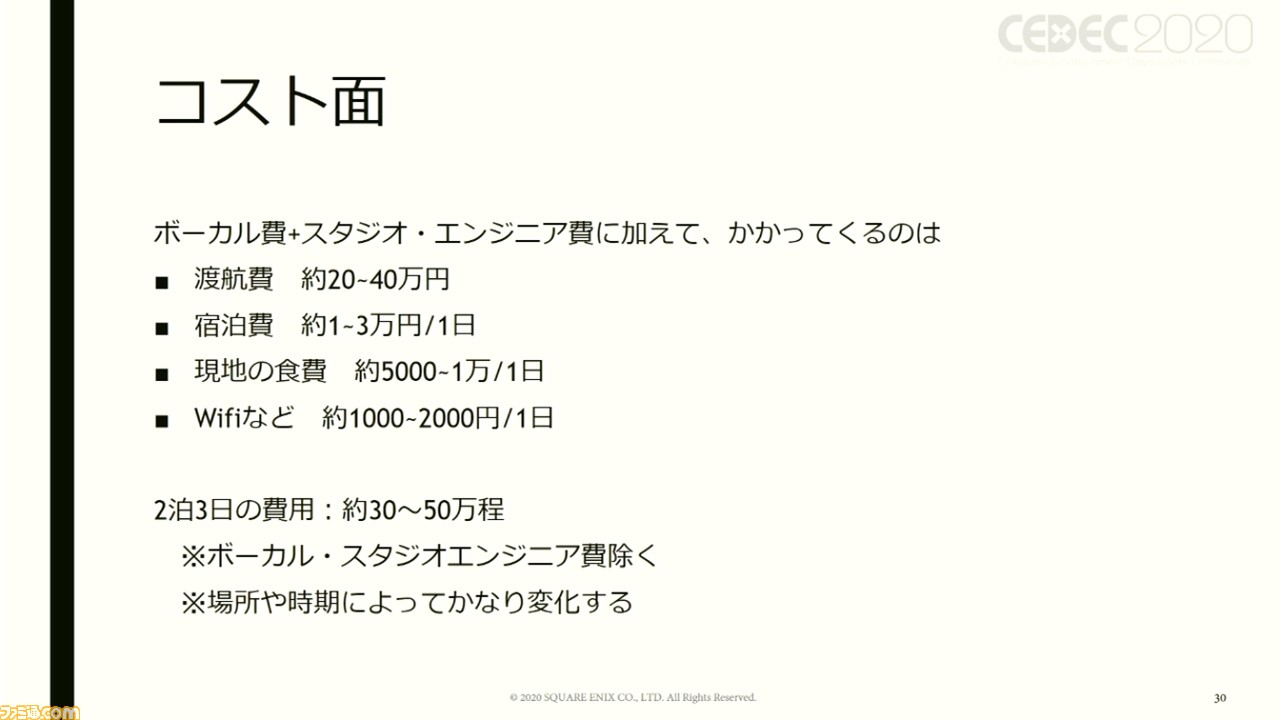

コストとしては、ボーカリストは国内よりもちょっと高めの場合もあるが、基本的には交渉次第と、日本とほぼ変わらない。スタジオだけが特殊で、1日貸し切りが基本となっていて、時間貸しでは利用できないところが多いそうだ。

実際に海外レコーディングをしてみたところ、予定よりもスケジュール進行は遅れてしまったそうだ。日本と海外では時差があるので、全体的なやり取りにも時間がかかり、思うように進まなかったという。また、権利絡みの整理が思った以上に大変だったそうだ。

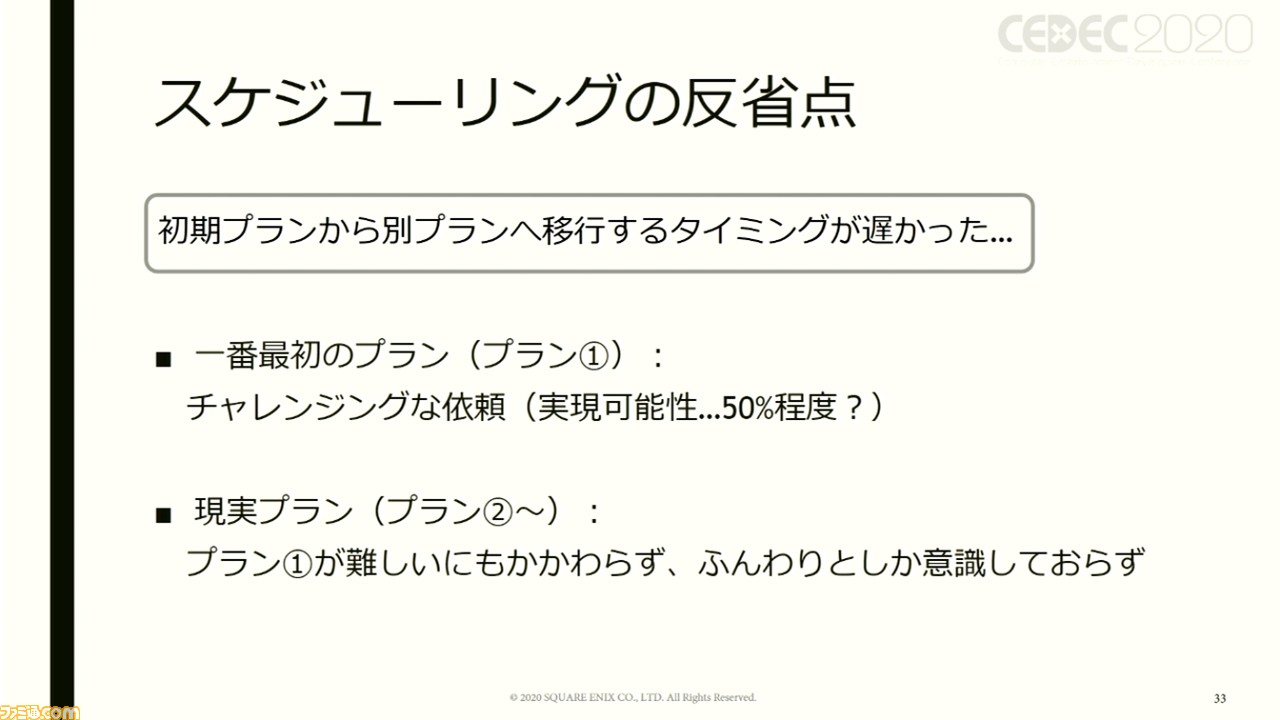

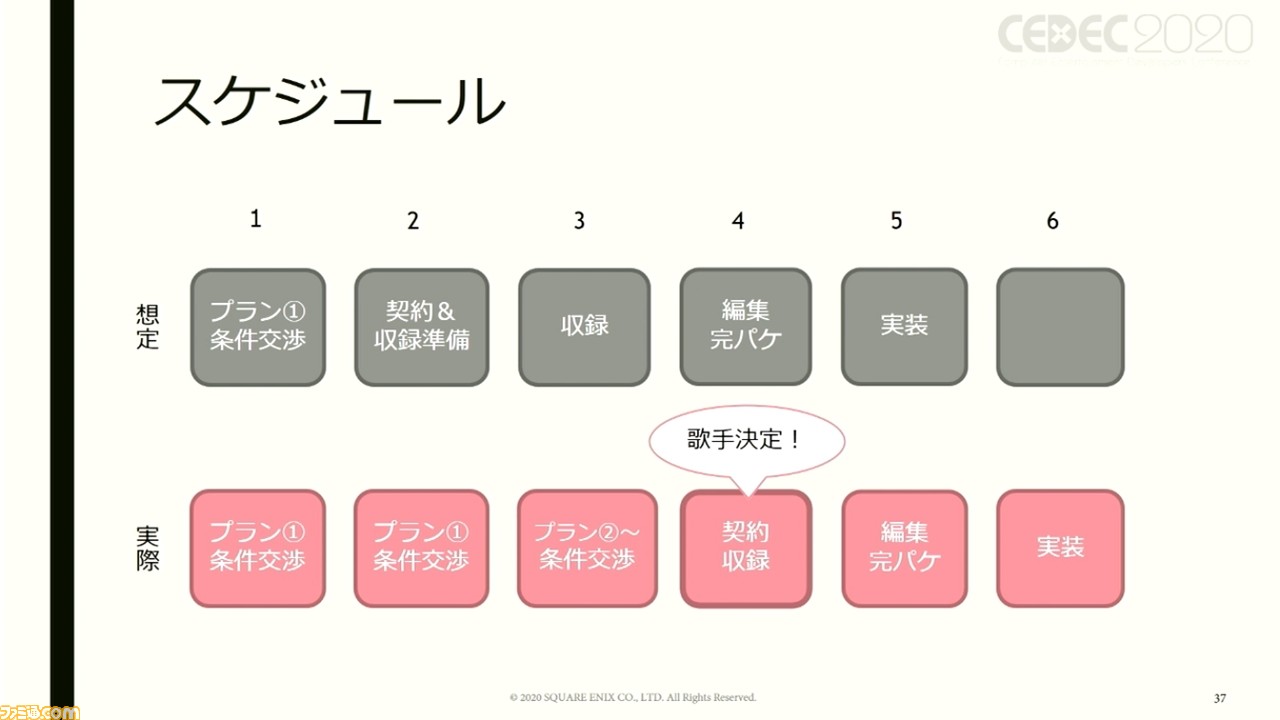

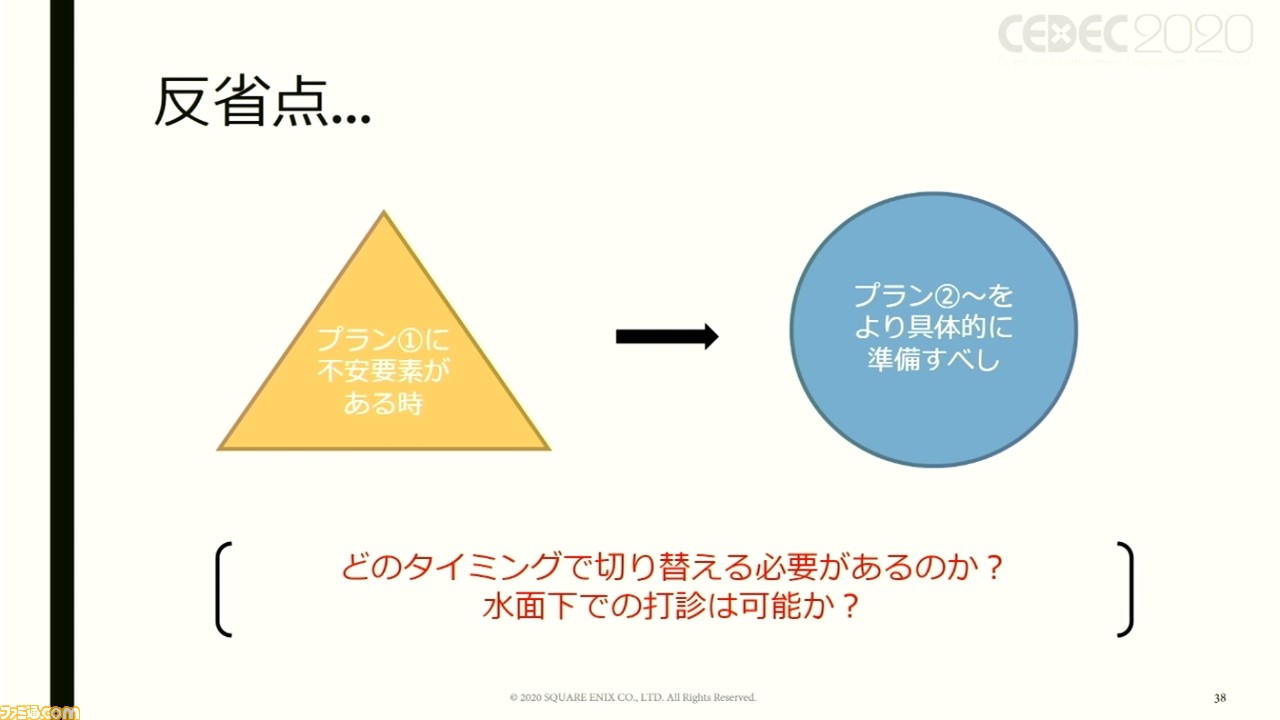

そのため、当初のプランを切り捨てて、新たにプランへ乗り換えたのだが、そのタイミングが遅すぎたと反省。実際は2ヵ月でボーカリストとの契約まで進めるところが、4ヵ月もかかってしまったという。

そしてレコーディングがスタート。ボストンのレコーディングスタジオに決めたのは、ボーカリストがボストン在住だったからだそうだ。また、そのボーカリストと仕事をしたことがある人に、たまたま運よくコーディネートと通訳をお願いできたという。

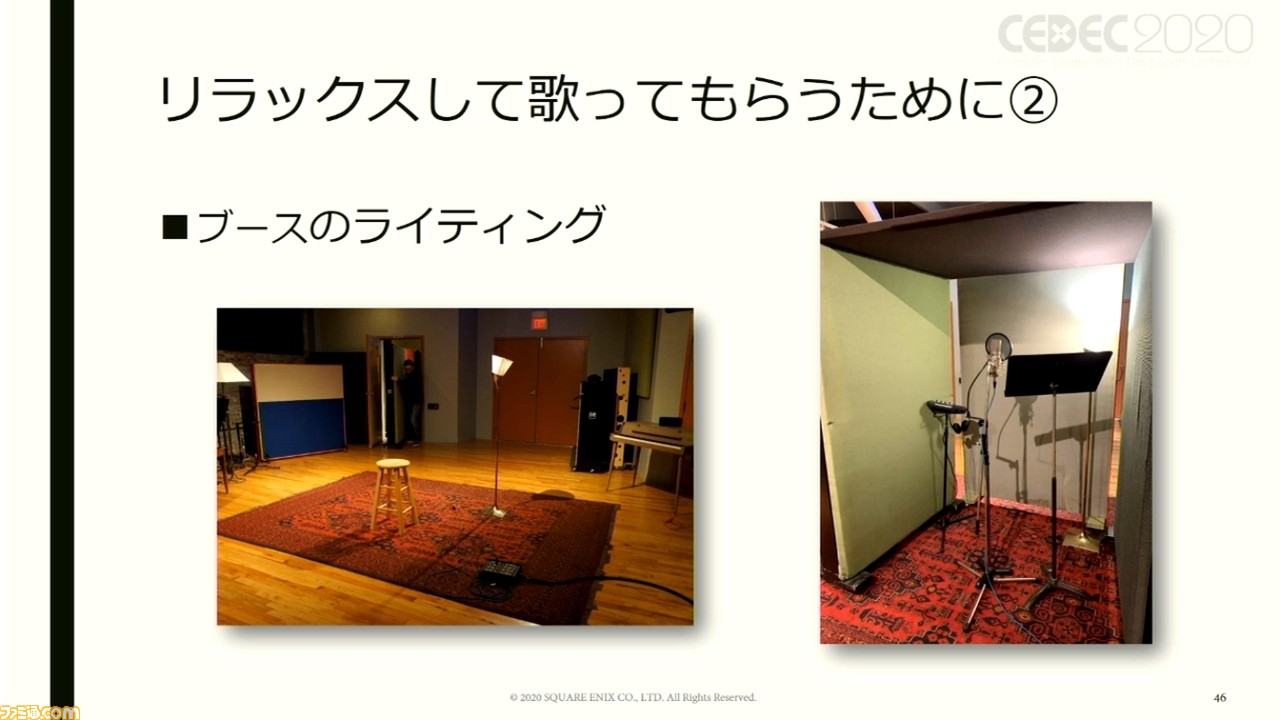

そのおかげで、機材の調整や歌いやすくするための仕掛けができたという。収録スタジオもムーディーなライトアップにしたりと、雰囲気作りにも力を入れたそうだ。

また、収録前のウォームアップは、日本の場合ならば1度通しでテストして、そこからすぐに本番ということが多いという。だが今回の収録は、スタッフみんなでセッションジャムのように歌って、気分を盛り上げていったそうだ。やはりボーカル曲とは生ものなので、テンションが重要になるのだとか。用意されたドーナツには、スタッフ全員のテンションも上がったのだとか。

なお、これらは新型コロナウイルスが世界的に蔓延する前のお話。今後は終息するまで、海外収録も難しいだろう。ただ、逆にそれが良い場合もあり、リモート収録が昨今増えているので、海外ボーカルを起用する総コストはどんどん下がっているそうだ。

場所の制限を超えて、国内外のプレイヤーを起用していけるということは「まさに表現の幅をリミットブレイクできると考えています」と、最後に土岐氏が締めくくった。

新型コロナウイルスのおかげ、というと語弊があるが、こういった状況下だからリモート環境が世界的に整えられているために、今後ゲーム楽曲に海外ボーカリストが採用される機会も増えるのかも?

※画面が配信映像をキャプチャーしたものです。