3gooから2020年7月30日発売予定のNintendo Switch、プレイステーション4パッケージ用ソフト『ベア・ナックルIV スペシャルエディション』。

『ベア・ナックルIV』は、言うまでもなく、セガ往年のメガドライブの名作ベルトスクロールアクション『ベア・ナックル』をフランスのゲームスタジオであるLizardcubeとDotEmu、アメリカのGuard Crush Gamesが現代に蘇らせたシリーズ最新作。『ベア・ナックルIV スペシャルエディション』は、ゲーム本編にファンには嬉しいアイテムを同梱したまさに“スペシャルエディション”となる。

ここでは、きってのメガドライブユーザーであり、『ベア・ナックル』好きで知られるライター戸塚伎一に『ベア・ナックルIV』の魅力を語ってもらった。

1990年代前半の“熱いゲーム”が帰ってきた!

“ベルトスクロールアクションゲーム”とは……

だいたいは任意、たまに強制で、おおむね横方向に流れていくフィールド(空間的奥行きあり)の中、人間タイプのプレイヤーキャラを操作し、つぎつぎと現れる敵を近接格闘主体の攻撃で倒していくゲーム

のことです(明確な定義はなく、あくまでも一方面から見た特徴ではありますが)。1980年代中盤から1990年代前半にかけて、こんなタイプのゲームがアーケードやコンシューマでコンスタントにリリースされ、一定の人気を博していました。

『ベア・ナックル 怒りの鉄拳』はそんな最中、1991年8月にリリースされたメガドライブ用ベルトスクロールアクションゲームです。メガドライブが何かについての説明は……いらないですかね、この記事を読み始めているような方には(笑)。

アーケードの人気タイトルの移植でもなく、新規タイトルとして登場したこの作品。登場キャラクターの平均サイズは、まあふつう。画面を覆いつくすような数の敵が一気に登場! みたいなわかりやすいインパクトもとくになかったのですが、プレイするとなぜかおもしろい。攻撃アクションは“避けて殴って”のメリハリが効いているし、BGMは四つ打ちクラブサウンド風中心でやけにクール。パートナーへの攻撃&つかみ判定ありのふたり同時プレイは思わぬドラマを生み、「手持ちのビール瓶は一度割ると攻撃力アップ」「コショウを振りかけられた敵はくしゃみして動けなくなる」などの、そりゃたしかにそうだろうけどわざわざそこ再現する!? というギミックの数々に脱力……といった具合に、実際にプレイした者だけが享受できる魅力でいっぱいでした。

『ベア・ナックル』は『ベア・ナックル』でおもしろいんだよ、という一部のメガドライブユーザーの共通認識を一気に拡張したのが、1993年1月発売の続編『ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌』です。前作よりもサイズアップしたキャラたち(しかも皆キャラが濃い!)が、ドスのきいた打撃音を響かせながら多彩かつスピーディーなアクションを展開。アーケードゲームを中心に始まった1990年代対戦格闘ゲームブーム初期の影響を強く受けたゲームシステム&アートデザインが満載……とくれば、“嗅覚”に優れたゲームファンは見逃しません。本作のおかげでメガドライブ本体の売り上げが大幅にアップ、というほどではありませんが、昨年セガからリリースされた復刻ゲーム機“メガドライブミニ”に、『ベア・ナックル』シリーズ全3作の中で唯一収録されたのが本作ということからも、当時のゲーマーにとってどんな存在だったのかは、想像に難くないでしょう(1994年3月発売の3作目『ベア・ナックルIII』も味わい深いタイトルで、何なら筆者は一番のお気に入りだったりしますが、シリーズ全体を語る際に本作を強調するのは得策でないとの経験則から、ひとまずスルーします)。

前置きというか思い出話が長くなりましたが、そんなセガ・コンシューマを代表するベルトスクロールアクション『ベア・ナックル』シリーズの“新作”を自分たちで作ってやろうじゃないか! とフランスのゲームスタジオ“Lizardcube”と“DotEmu”(と、プログラムを担当したアメリカの“Guard Crush Games”)が作り上げたのがこの『ベア・ナックルIV』です。もともとは独自解釈の続編をインディ―ゲームとして作っていたのですが、ダメ元でセガの担当に見せたところ、あまりの出来のよさと原作シリーズへのリスペクトっぷりから正式なナンバリングタイトルになった……という経緯があります。

各プラットフォーム向けのダウンロード版は今年4月からすでに配信が始まっていますが、このたびNintendo Switch版とプレイステーション4版で“スペシャルエディション”仕様のパッケージ版が発売されるとのことで、改めてその魅力を紹介していきましょう!

『BKIV』の魅力その1:遊びやすくも手応えのある難易度

『II』をベースにゲームシステムが構築されたという『ベア・ナックルIV』は、殴る・蹴る・投げるといったプレイヤーのアクションが決まったときの精神的報酬が極めて高いです。ジャンプ攻撃にちょっとした追撃が入る、投げて敵に命中し跳ね返ってきた武器を空中でキャッチ可能、そもそも攻撃アニメーションが美しく滑らか……といった細部へのこだわりが行き届いているため、格闘アクション部分が単なる「敵を倒すための手段」から、「いままさにキモチイイこのひととき」にまで昇華されています。

こうした特徴は、『ベア・ナックルIV』が敵をただ一方的にボコれるヌルゲーであることを意味しているわけではありません。敵キャラの基本的な動きに関しては、初代『ベア・ナックル』からそうであったように、奥行きの軸あわせ/軸ずらし対策がルーズだと容赦なく連続攻撃を入れてくる、シビアな仕様です。低めの難易度設定でプレイすれば攻撃ボタンの連打だけである程度は進めるものの、独特の間合いを持っていたり、トリッキーな動き見せるステージボスが登場すると、そのプレイスタイルのままではすぐに立ちいかなくなります。

くり返しプレイすることで敵の種類やシーンごとの対策を研究し、その結果として群がる敵をノーダメージで蹴散らしていく……というプレイ過程そのものは、まさに『ベア・ナックル』の醍醐味です。

『BKIV』の魅力その2:シリーズらしさを体現したBGM

BGMが優れているゲームはたくさん存在し、『ベア・ナックル』もまたそのひとつです。ただ「いい」だけだと抽象的で、個人の感想の域を出ませんが、本シリーズに限っては明確な特徴があります。

古代祐三氏と川島基宏氏(※『II』以降に参加)によって作られたハウス・テクノ風のサウンドは、ロックやポップス、フュージョン調が主流だった当時の国内ゲーム音楽シーンにおいて異彩を放っていました。しかもジャンルとして説得力のある音をメガドライブ本体の内臓音源で演奏していたインパクトは大きく、『ベア・ナックルIV』を制作したスタッフはもちろんのこと、後の国内外のゲーム開発者およびエレクトロニック・ミュージシャンに多大な影響を与えました。

『ベア・ナックルIV』のBGMは、古代氏、川島氏をはじめとする計6名の実力派コンポーザーによって制作されました。音源の制約から解放されたサウンドのクオリティーは高く、しっかり“現代のゲーム音楽”になっているわけですが、同時に“これぞ紛れもなく『ベア・ナックル』シリーズの音楽”と感じられるものになっています。

本作のコンセプト&アートデザイナーBen Fiquet氏(Lizardcube)は、以前、「あなたにとっての『ベア・ナックル』らしさとは?」との筆者の質問に、

「音楽と、ネオンの灯りと、筋肉」

と回答しました。最後の“筋肉”は、過去の『ベア・ナックルII』開発者インタビュー記事の中で同作アートディレクターの古代綾乃氏がそう言っていたから……という素直な理由でしたが、最初のふたつはBen氏の中で切っても切り離せないものとして存在しているようでした。もちろん日中のステージもあるわけですが、初代『ベア・ナックル』や『ベア・ナックルII』のステージ1の“けばけばしくも危険に満ちた夜のストリートのムード”はシリーズ全体を象徴するものです。そこを外さずにあらゆる要素を精査・構築した結果として、約26年の時を超えて『ベア・ナックル』らしさが伝わるサウンドが実現したんだと思います(もちろん、各コンポーザーの解釈と再構築の能力が優れているからこそですが)。

『BKIV』の魅力その3:“因果関係”の律儀な再現

これに関しては大きくわけてふたつの意味合いがあります。ひとつは“ゲーム世界内の設定や、存在するギミックのリアクション”の、律儀な再現。プレイヤーにとってはシンジケート配下のゴロツキも汚職警官も敵だけど、ゴロツキと警官どうしも対立していて、時にはプレイヤーキャラそっちのけで戦っていたり……とか、警官が持っているスタンガンを奪い、それでアーケード筐体を攻撃すると、機械がバグって“ゲーム内ゲーム”の世界に飛ばされる……とか。あるいは、ステージボス戦のフィールドに並んでいるバイクをひとつ壊すごとに、その持ち主と思われる女ライダーが敵として登場……とか、知らなくてもプレイに支障はないけれど、気づくと「そういうことか!」と妙な納得感を味わえる仕掛けが満載です。そしてその発見は、過去のシリーズ作をプレイしていることで、さらに増えます。「なんでバーカウンターに◎◎◎◎◎がいるんだ?」とか。

シリーズファンとしてひとつだけ腑に落ちないのは、シンジケートの首領“ミスターX”にじつは後継ぎがいた、という設定。子孫を増やすくらいならいっそのこと自分に似せたロボを量産していた“自分大好きマシーン”がいつのまに……と引っかかってしまうのですが、きっとちゃんとした裏設定があるのでしょう。

もうひとつは、『ベア・ナックル』シリーズのファン向け要素。オプション設定で“レトロサウンドトラック”項をオンにすると、シリーズ過去作のBGMでプレイできるのはまあふつうなのですが(もちろんありがたいですが)、問題は、プレイの累積ポイントによってプレイアブル化する、シリーズ過去作のプレイヤーキャラクターたち。『IV』のアニメーションタッチのグラフィックにリファインされているわけではなく、メガドライブ版をほうふつとするピクセルむき出しの解像度のまま、無理やり登場するのです。操作方法や動きの感触、使えるアクションもそれぞれのオリジナル版とほぼ同じ。かつてプレイしたユーザーは懐かしくなりますが、それにしてもほかのグラフィックからは甚だしく浮いています。

完全に元のままかというとそうでもなく、粗いピクセルに丁寧なライティング処理が施されていたり、投げられた時の着地や武器の空中キャッチなどのハイカラなアクションにしっかり対応していたりと、微妙に調整されているところが小憎らしくさえあります。たしかに前述のBen氏は「完璧すぎて手の入れようがない」と、オリジナルのグラフィックに最大級のリスペクトを送っていましたが、いくらセガから正式に許諾を得たからと言って、このやりかたはどうなのでしょうか(笑)。とはいえこれも、一見大まじめのようでどこかトボけた馬鹿馬鹿しい味わいがある『ベア・ナックル』シリーズらしさの再現……といえないこともないかもしれません。

世代を超えた熱い戦いを!

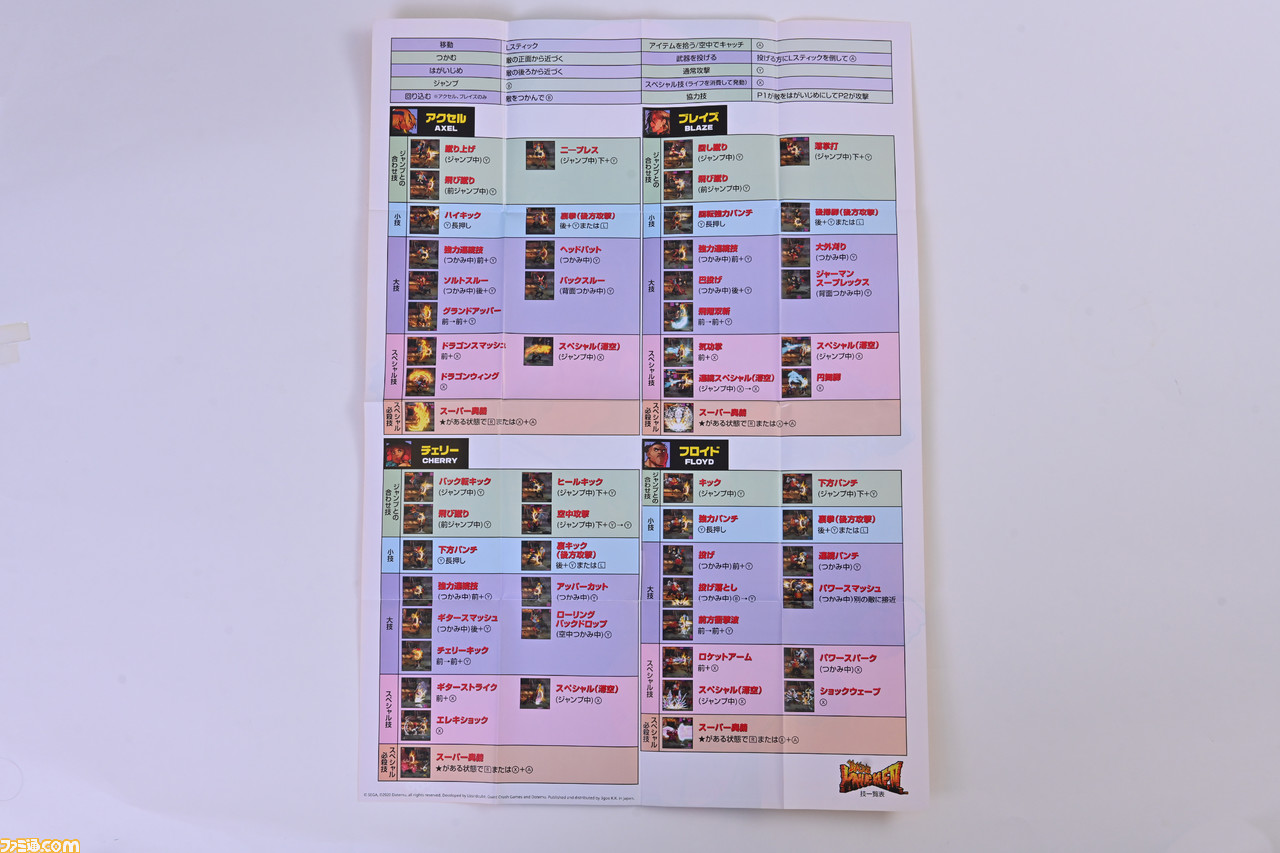

というわけで、最後にパッケージ版の同梱物の紹介を。往年のファンにとってうれしいのは、『ベア・ナックルIV スペシャルエディション』が、日本独自企画でレトロゲームファンに向けたパッケージであること。とくに、Nintendo Switch版の“レトロサイズボックス”は、タテ178ミリ、ヨコ127ミリ、厚さ30ミリサイズで、メガドライブ版『ベア・ナックル』シリーズ3作の隣にいっしょに並べて感慨に浸れるという、何ともうれしい特別仕様。

気になる同梱物は、ゲーム本編に加えて、オリジナルサウンドトラックCDと、両面印刷A2ポスターというもの。

オリジナルサウンドトラックには、『ベア・ナックル』シリーズのサウンドを手掛けてきた古代祐三氏をはじめとする著名コンポーザーが、本作のために描き下ろした楽曲を収録。おもな参加コンポーザーは、古代祐三氏、川島基宏氏、下村陽子氏、藤田晴美氏、山岸継司氏、オリヴィエ・ドゥリヴィエール氏など、そうそうたる顔ぶれだ。ゲーム音楽ファンなら注目必至。収録楽曲は以下の通り。

楽曲/コンポーザー

- Main Theme of Streets of Rage4/Yuzo Koshiro

- Character Select/Yuzo Koshiro

- They're Back/Yuzo Koshiro

- The Streets/Olivier Deriviere

- Overflow/Groundislava

- The Commissioner/XL Middleton

- Nora/Keiji Yamagishi

- On Fire/Olivier Deriviere

- Barbon/Motohiro Kawashima

- Do Joe/Olivier Deriviere

- Shiva/Yoko Shimomura

- Estel: Round 2/Harumi Fujita

- Maximum/Scattle

- DJ Kwashi/Motohiro Kawashima

- Mrs Y/Yuzo Koshiro

- Mr Y/Yuzo Koshiro

- Next Of Kin Showdown/Das Mortal(Mortalのoは 「o」に 「..」ウムラウト)

さて、当時を知るユーザーにとっては懐かしく、「ベルトスクロールアクションゲームとは何ぞや」という新規ユーザーに新たな刺激を与える『ベア・ナックルIV』。フレンド/パブリックのオンラインプレイにも対応しているので、このパッケージ版発売を機に、ぜひプレイしてみてほしい!

『ベア・ナックルIV スペシャルエディション』(Switch)の購入はこちら (Amazon.co.jp) 『ベア・ナックルIV スペシャルエディション』(PS4)の購入はこちら (Amazon.co.jp)