1990年代の名作サバイバルホラーの雰囲気を残し、世界のゲームファンから注目された『デイメア:198』が、日本語版としてDMM GAMESより2020年2月20日に発売。

その発売に先駆けて、開発主要メンバーにインタビューを行った。開発のいきさつや、本作でこだわり抜いた部分、そしてサバイバルホラーへの愛に満ちた彼らの思いを聞いた。

Michele Giannone

クリエイティブディレクター

Alessandro De Bianchi

ゲームディレクター

Tiziano Bucci

アートディレクター

名作へのリスペクトとレジェンドとの邂逅

――『デイメア:1998』を開発することになった経緯をお聞かせください。

Michele4~5年前に別々のゲーム会社で働いていた友人たちと集まり、「自分たちの好きなゲームを作りたい」と意気投合し、スキルを試す意味も兼ねて『バイオハザード2』のリメイク作品をファンメイドで制作することにしました。開発段階でしたがコミュニティーのあいだで注目を受け、高い評価をいただきました。その後に『バイオハザード RE:2』が発表されて開発を中断したのですが、カプコンと話し合いをし、カプコンの協力を仰ぎながらオリジナル作品として開発することになりました。

――『バイオハザード RE:2』が発表されたときには、どのように感じましたか?

一同 とてもうれしかったです!

Tizianoオフィシャルなリメイクが制作されるということは、そのジャンルのファンがまだ大勢いるということの証明です。それもあり、『デイメア』を開発するうえでとても安心感がありました。

Michele2015年にカプコンの方にお会いしたときに、開発段階のタイトルを見せていただき、プロフェッショナルな助言もいただきました。昨年に再度お会いしていますし、友好な関係を築けています。

Alessandroじつは『バイオハザード RE:2』のクレジットには、私たちの名前も入っています。

Michele また、『デイメア:1998』では、ボスクリーチャーのコンセプトアートを『バイオハザード』シリーズのデザイナー・仲井さとし氏が手掛けているほか、『バイオハザード3』でディレクターを努めた青山和弘氏をVIPアドバイザーに迎えています。そういった偉人たちの協力もあって、『デイメア:1998』は生まれました。

――ほかにも『バイオハザード』シリーズでディレクター・プロデューサーを努めた三上真司氏を始め、数々のクリエイターに実際に会いに行ったとお聞きしました。彼らとの対話からはどんな刺激を受けましたか?

Micheleずっと前から彼らは憧れのヒーローであり、生きる伝説(レジェンド)でした。お会いできてとても光栄ですし、夢がひとつ叶いました。私たちが10人で『デイメア:1998』を作ったことに対して、とてもいいコメントをいただけました。そんなレジェンドたちが、20年経った現在も業界のトップを走り続けていることはとても刺激になりますし、私たちもそうありたいというパッション(情熱)に溢れています。

古きよき1990年代への思い。サバイバルホラーの原点へ

――あらためて『デイメア:1998』の特徴や魅力についてお聞かせください。

Tiziano本作は“三人称視点のサバイバルホラー”であることが大きなポイントです。私たちは長年、このジャンルのファンで、コミュニティーをよく知っています。私たちはどちらかと言えばコミュニティーに近い立場ですので、このジャンルで私たちが遊びたいゲーム(=ユーザーが欲しいゲーム)をしっかりと作りたいと考えていました。懐かしさも含めて、『デイメア:1998』は、このジャンルの原点に立ち返った作品になっています。ただ、懐かしさだけではなく、ハードコアモードや、弾丸や回復アイテムなどのインベントリ管理といった要素を加えることで、コアなファンでもあらためてサバイバルホラーを好きになってもらえるゲームに仕上がっています。

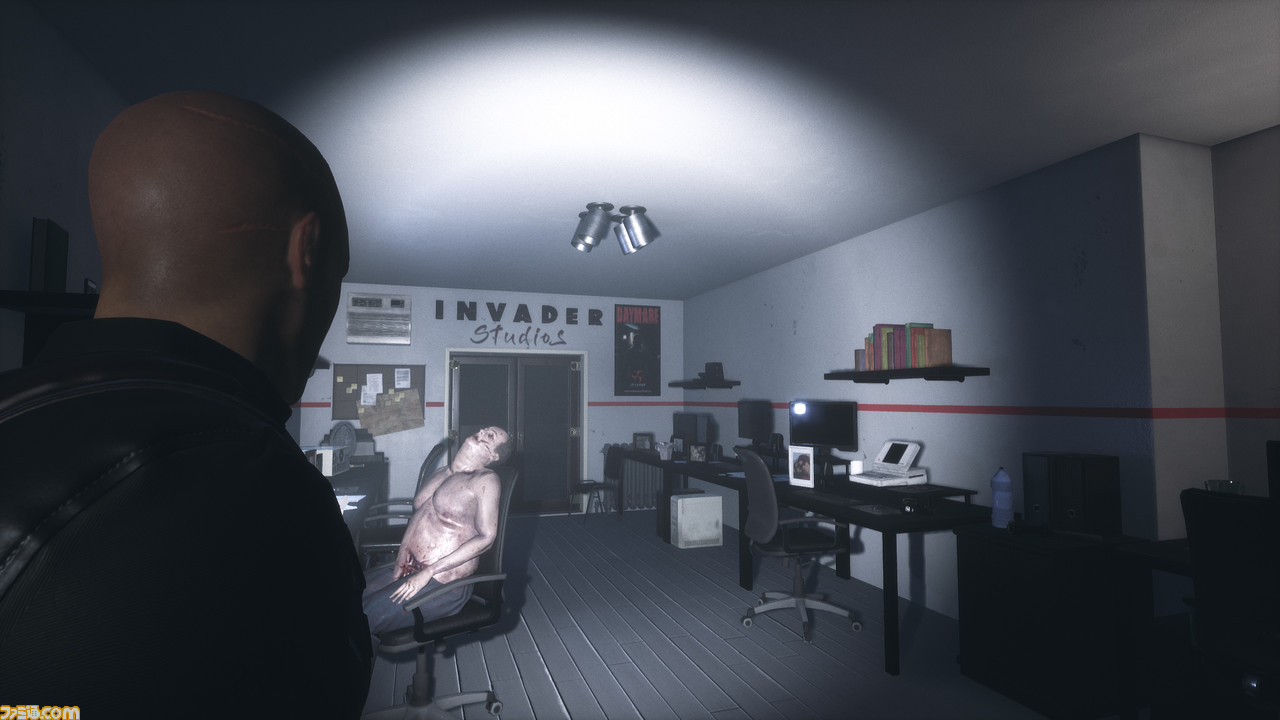

Micheleポスターといったゲーム内の小物や、当時のテクノロジーなどを含めて、1990年代へのオマージュに溢れているのも見どころのひとつですね。

――ゲームの舞台設定を決める際に意識したところはどこでしょうか?

Michele1990年代の雰囲気を残しつつモダンな要素を加えたり、実在の場所をモチーフにすることでリアリティーをもたせたりしています。また、さまざまなゲームや映画から影響を受けた部分もあります。

Tiziano1990年代と現在では、映画のストーリーテリングの手法も異なります。そういった当時の映画、たとえば『トップガン』や『ジュラシック・パーク』などから影響を受けていますので、そのような映画で見たことのあるシーンやキャラクター設定が、ゲームの中で発見できるかもしれません。

――皆さんが考える1990年代らしさとは、どのようなものでしょうか?

Michele明確にこれだと言い切れないですが……自分たちが子どもの頃に体験したこと、ですね。1990年代というのは映画のCG技術が飛躍的に発展し、ゲームも3Dになったりとパラダイムシフトが起き、とてもワクワクする時代でした。とは言え、私はアニマトロニクス(生物を模したロボットを使った撮影方法)も大好きですが(笑)。古きよき時代のゲームをリスペクトしていますが、グラフィックやシステムに関しては現代的なものを取り入れています。

――舞台の作りかたで言うと、ホラーはライティングの加減が非常に重要な要素になると思います。その点で苦労したことやこだわりはありますか?

Tizianoとてもいい質問ですね。まさに私がもっとも苦労したのがライティングでした。まるで悪夢のように(笑)。サバイバルホラーですので光は少ないに越したことはないです。そういった意味で、重要な光だけを残しています。また光には進む方向を示したり、安全な場所を示したりと、ゲーム中のガイド的な役割も持たせています。明るい場所のつぎにはすごく暗い場所を用意したり、光の強弱にも気をつけました。しかし、当然ながら明るいところがすべて安全かどうかは……。

――見えるからこその恐怖もありますね。死体が動き出すのではないか、といったような。

Tizianoその通りです。また、暗い場所では音に気をつけました。見えないけれど、何かがいるのがわかるように。こういったバランスを考えるのに、とても苦労しましたね。

コアなファンに向けたハードな仕様

――クリーチャーのデザインや動きでこだわった部分はどこですか?

Tizianoゾンビに関してはいくつかタイプの違うものを用意しました。クラシカルなゾンビは殴りかかったりしてこないで、捕まえに来ます。どのタイミングで逃れられるようにするかをポイントとして動きを設定しました。ほかには、殴りかかってきたり距離をとって攻撃してきたりするゾンビがいますが、どうやったらプレイヤーが気持ちよくヘッドショットを入れられるかという部分に気をつけました。

Alessandroアニメーションをつけるのも非常に苦労しました。じつは、ほとんどのゾンビのモーションキャプチャーはMicheleがアクターを担当しています(笑)。

Micheleそうなんです(笑)。G・ロメロの古い作品や、『アウトブレイク』、『遊星からの物体X』など、さまざまな映画からも影響を受けていますね。

――ゾンビのスピードというのも、ゲームでも映画でも重要な要素ですよね。本作ではどのように調整したのでしょうか?

AlessandroG・ロメロのゾンビは動きが遅いですし、『28日後...』はとても速いですよね。『デイメア:1998』では3段階ほどのスピードを用意しています。

Tizianoリロードシステムの複雑さもあり、速すぎないように調整しました。たとえば狭い通路には遅いゾンビを配置し、倒してもいいし逃げてもいいというように、敵のタイプや状況に応じてプレイヤーが戦略を立てられるよう設計しています。

――お話に出ましたように、本作はリロードのシステムが特徴的です。このシステムを導入した意図はなんでしょうか?

Alessandroめんどうに感じる方も多いと思いますので、導入する際にかなり話し合いました。このシステムを採用した意図には、リアリティーを持たせたことと、よくあるリロードのシステムやルールを壊したかったことがあります。そして、現在の戦闘でどれだけ弾を使うか、つぎの戦闘のためにどれだけ残すかといった、ゲームの進めかたを見据えたインベントリ管理をプレイヤー自身で考えてほしかったからです。

ただ走り抜けるだけのゲームにはしたくなかったので、このシステムがうまく機能していると思います。とっつきにくい部分ではありますが、ユーザーからのフィードバックでは「慣れるとおもしろさに変わる」という意見が多いですね。

Micheleコアなファンに向けたゲームなので、このリロードシステムも含め、全体的に難度を高めにしています。難易度を3段階用意していますので、そこでプレイヤーに選択肢を与えています。

――ということは、開発者としてもっとも遊んでほしいのは最高難度のハードコアモードである、と。

一同 イエス!(笑) ぜひプレイしてほしいです。