2019年11月23日、福岡県福岡市でCEDEC+KYUSHU2019が開催された。ゲーム会社のインターンを60分の超圧縮で行うガンバリオンの講演“おもしろいを形にするための論理的思考講座”をリポートする。

ゲームクリエイターやさまざまなゲーム業界関係者が自らの知見を共有する講演を行うCEDECだが、本講演は福岡のデベロッパーガンバリオンによるもの。

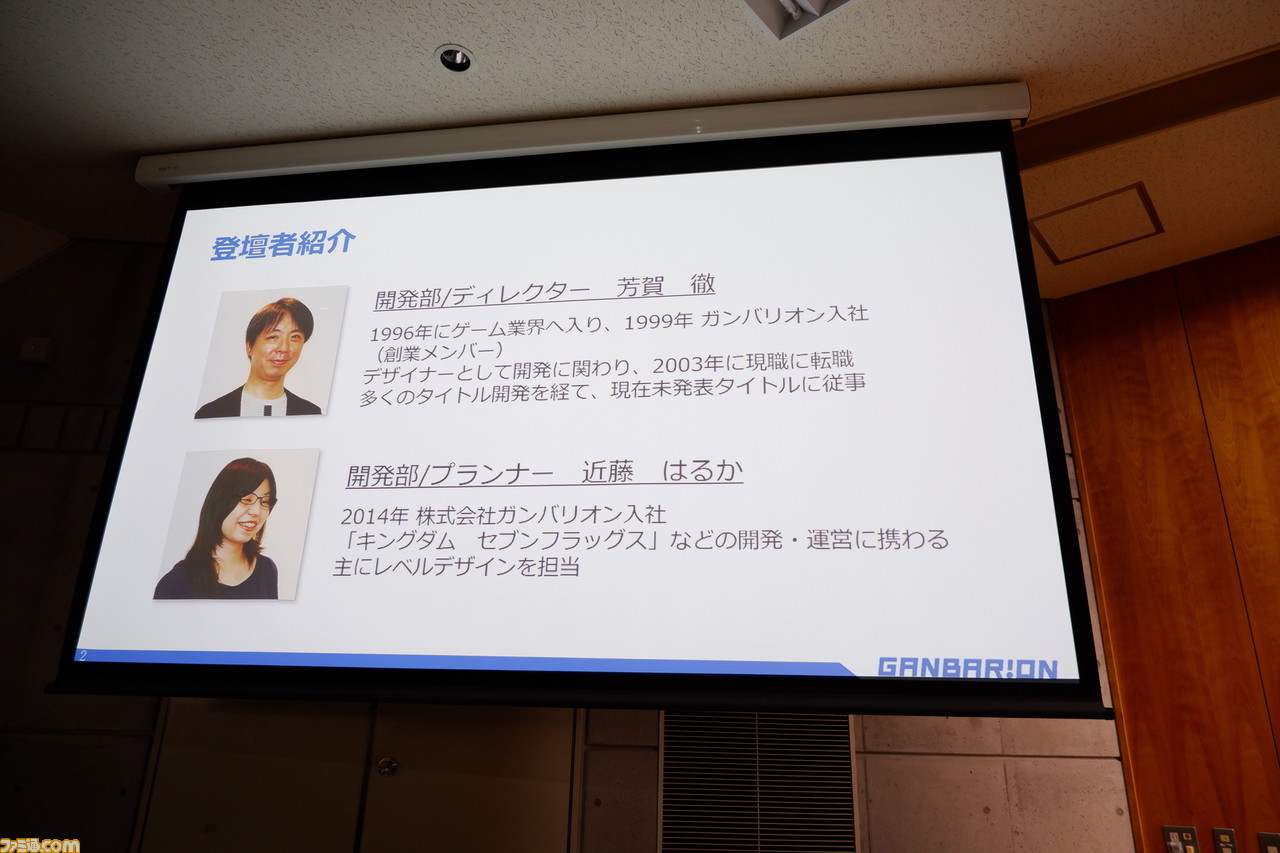

ガンバリオン創業メンバーでディレクターの芳賀徹氏と、現役プランナーの近藤はるか氏が登壇した。

本公演は、普段ガンバリオンで丸1日かけておこなっているインターンを、CEDEC用に60分に圧縮して行うというユニークかつ実践的な内容となっていた。

インターン的内容ということもあり、教室には学生が多く集まっていた。講演の途中には、実際に企画アイデアを練り込むワークショップの時間も設けられている。

芳賀氏はまず、論理的であるということは、物事の筋道が立っている、理屈に合っている、一貫している、説得力がある、つじつまが合っている、こういう状態を論理的な状態であると定義。

そして、なぜそのように考えなければならないのか、論理的思考を行うとどういうメリットがあるのかという説明を“お父さんとお小遣いを増やしたい子ども”という例を挙げて説明された。

- 子ども「みんなもっともらっているからお小遣いを増やして!」

- 父親「ダメ」

例え話として、子どもが「みんなもっともらっているからお小遣いを増やして」と交渉を始めても、父親からすると「ダメ」と言うしかない。

父親は「いまわたしている金額で十分」という認識があるだろうし、子どもの言う「みんながもらっているから」という主張に対して、「同じにする必要があるか」を考えてしまう。

これでは交渉はうまく行かず、「感情に任せた非論理的やり取りは、交渉に限らずどうしても失敗してしまう」と芳賀氏。

しかし、「これを論理的に考えるともうちょっとちゃんとしたやり取りになる」として、以下のやり取りが挙げられた。

- 子ども「700円の本を買いたいのに、お小遣いが500円では足りないから、お小遣いを増やしてほしい」

- 父親「なるほど」

子どもが論理的に考え、自分の欲求を深掘りし考えた結果、お小遣いを増やしてほしい理由は「毎月本を買って読みたい」という動機があること、そして現状、本の値段が700円なのにお小遣いが500円しかない。なので700円では足りないと気付き、これを説明した。

こういう風に言われたら、是非はさておき、父親としても理由はわかる。このようにお互いに理解が深まれば、結果的にお小遣いを増やしてもらえるかもしれないし、もしお小遣いが増えなくても、根本的にやりたいことがわかれば、ほかの手段を提案することもある。

論理的に説明することで、話が通じやすいのみでなく、具体的な解決策が提示されるなど、議論が建設的に発展しやすい。

親子のたとえは「ゲーム開発でも同じ」だそう。

ゲーム作りにも論理的思考は大切で、論理的に考えている企画は、最初にぼんやりと「おもしろい」と思っていたアイデアが開発中にブレることなく、おもしろい部分をきちんと残したまま形になっていくのだという。

論理的思考を身につければ、この親子のやり取りと同じで、相手にきちんと自分の考えている内容が伝わり、やりたいことが伝わる。つまりおもしろいゲームとして相手に伝わるようになると、解説した。

“ドライヤーを使ったアクションゲーム”

ここで講師は近藤氏にバトンタッチ。

“ドライヤーを使ったアクションゲーム”というアイデアが浮かんだという状況から、ゲームシステムを考えることに。

ここで言うゲームシステムとは、プレイヤーキャラクターのアクションはどんなものがあるかとか、フィールドや敵はどんなものかといったような基本的な遊びとかルールになる部分のこと。

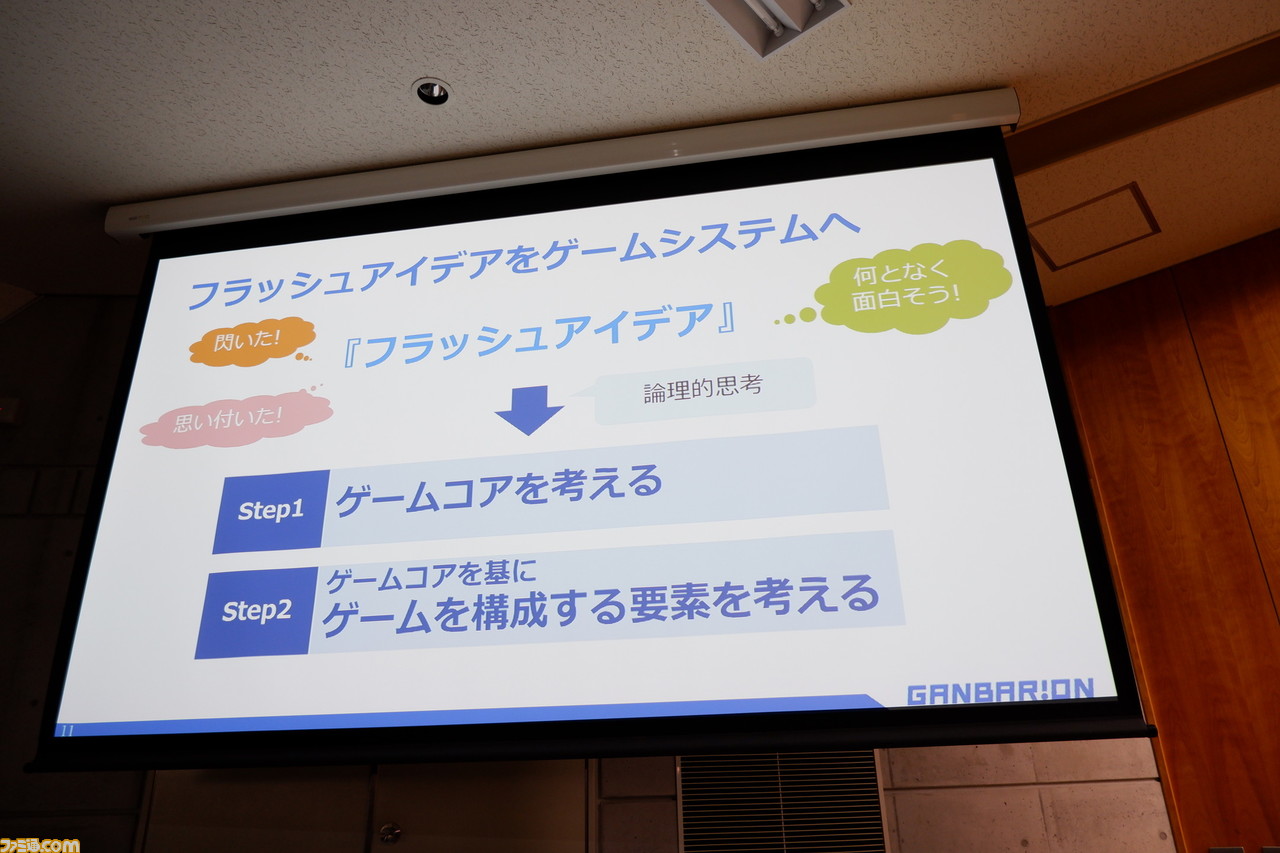

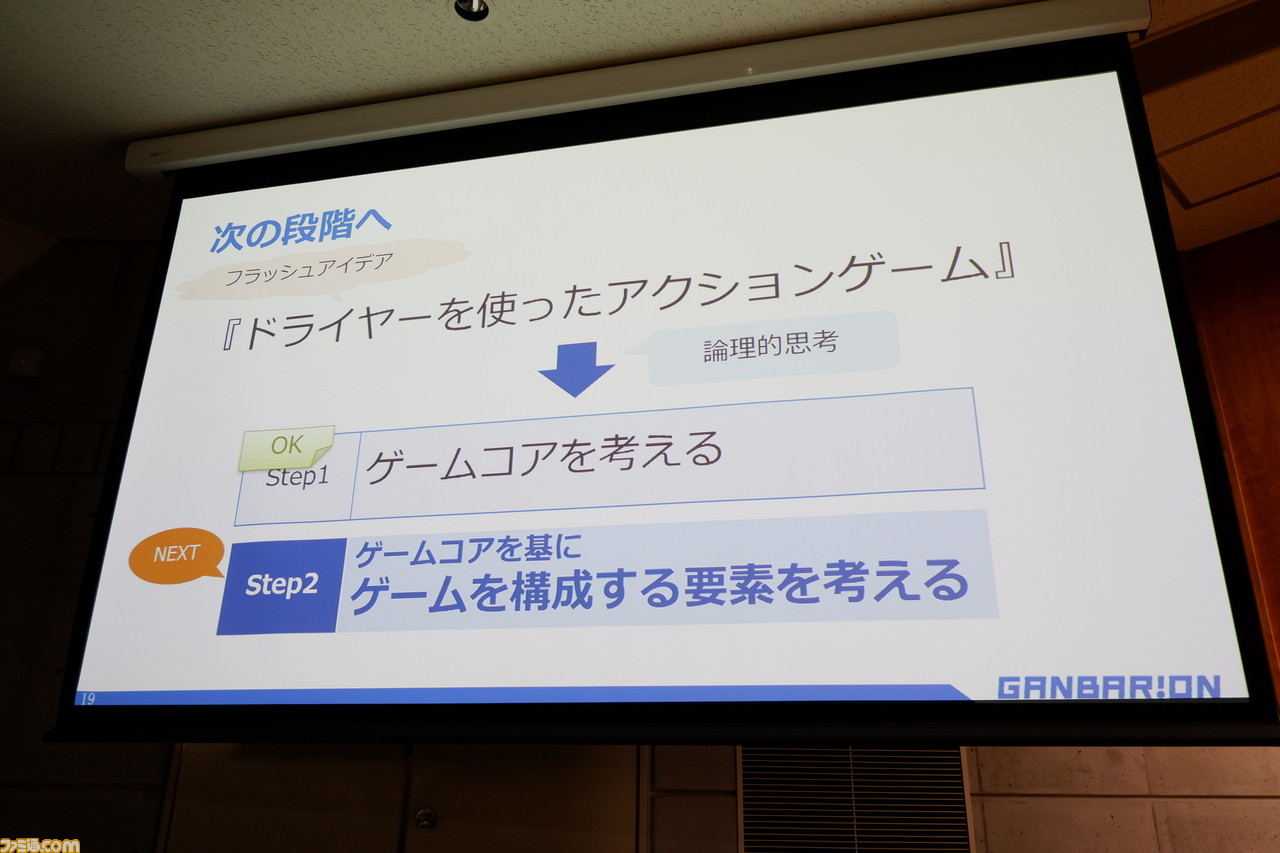

企画を立てる順序としては、なんとなく「おもしろそう」とおもいついたアイデアから企画にまとめ始めることが多いと思うが、それをフラッシュアイデアと定義。

今回は“ドライヤーを使ったアクションゲーム”というのがフラッシュアイデアになる。企画を作っていく際に重要視するのは、この“フラッシュアイデアをいかにしてゲームシステムに落とし込むか”という点だという。

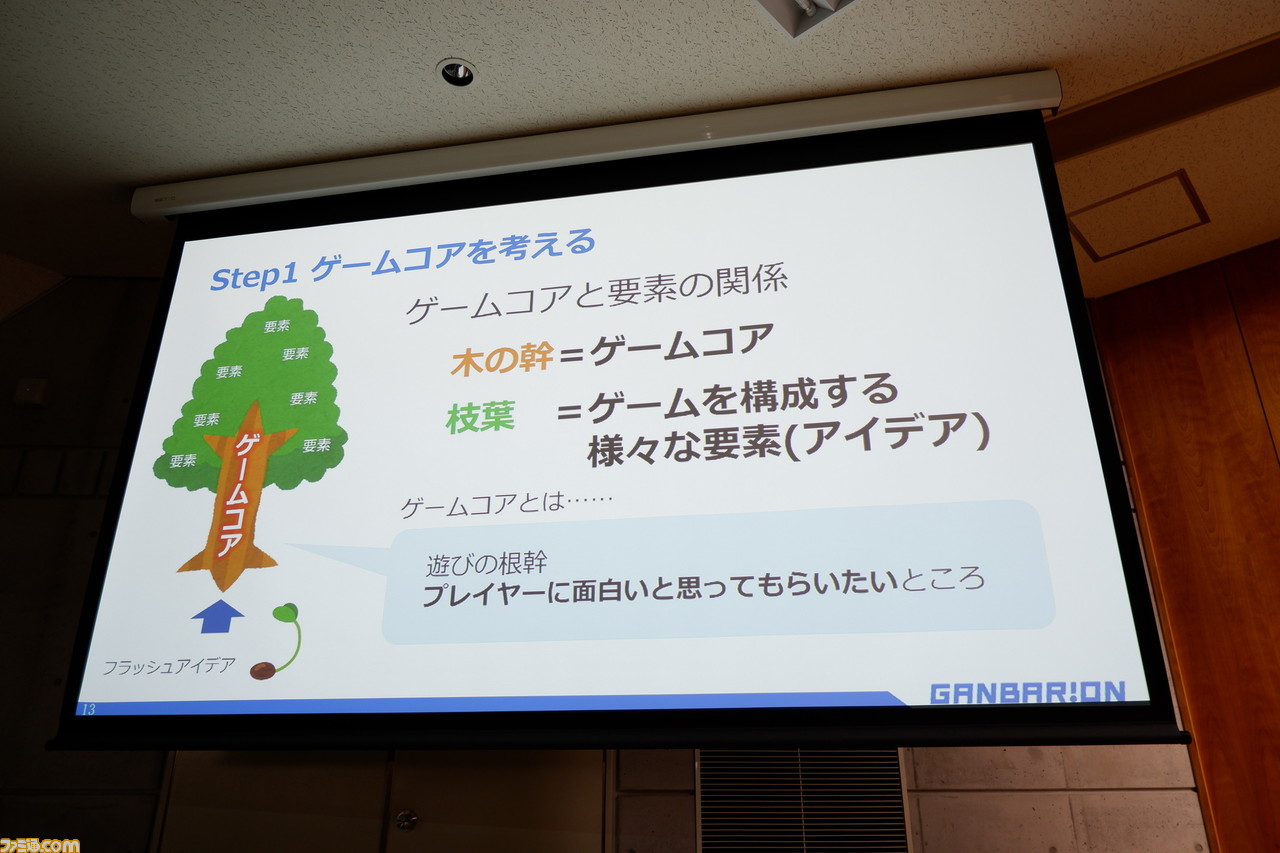

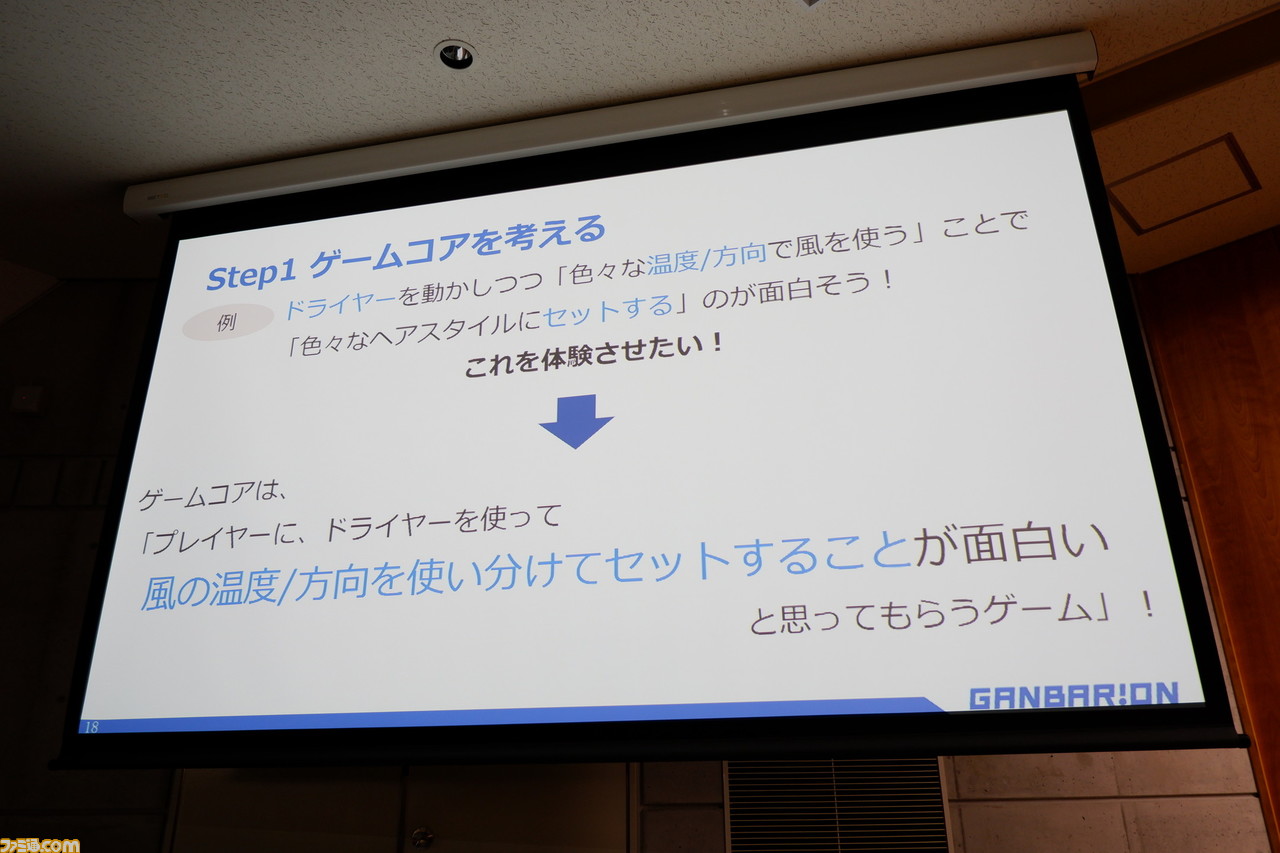

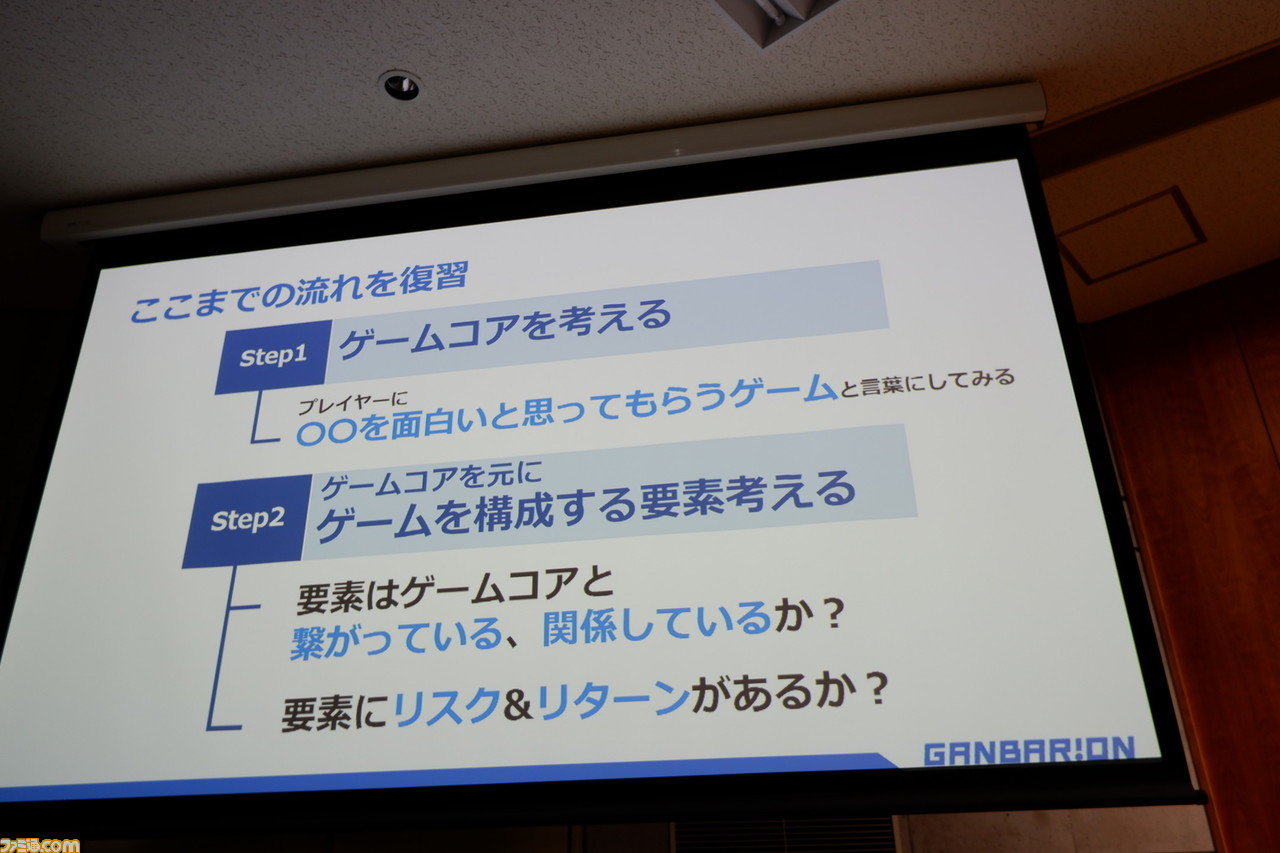

そこで、ゲーム全体を1本の大きな樹ととらえたとき、フラッシュアイデアを種として、幹になる“ゲームコア”を考え、そのつぎに枝葉となる要素を考えていくとのこと。

ゲームコアは具体的にゲームの中心になる部分。これを考えるために、参加者は、今回のお題を“~をおもしろいと思ってもらうゲーム”と言い換え、アイデアを言葉にする作業を行った。

-

フラッシュアイデア:ドライヤーを使ったアクションゲーム

↓ - ゲームコア:「 」をおもしろいと思ってもらうゲーム

ゲームコア(木の幹)を考える

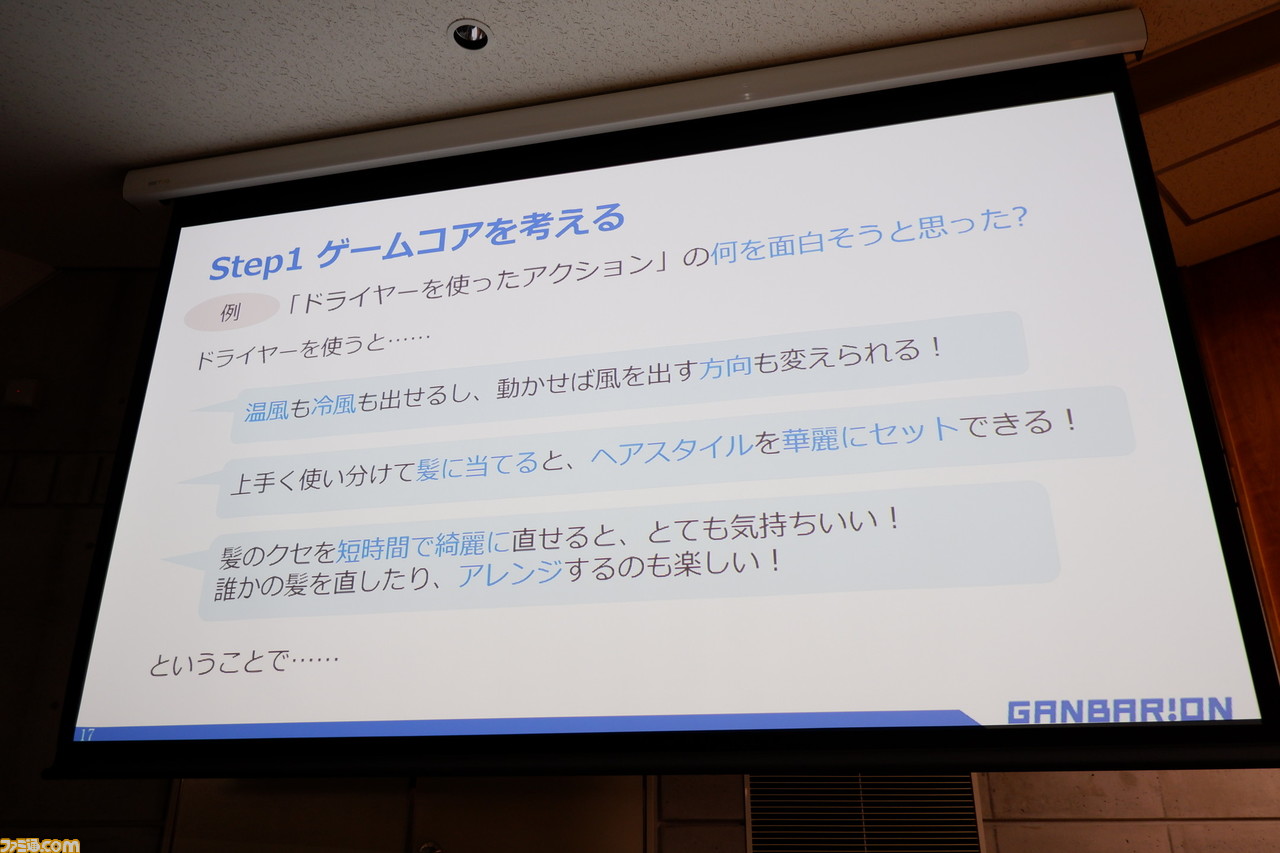

今回のお題は“ドライヤーを使ったアクションゲーム”。

ゲームコアを考えるにあたって、ドライヤーならではの内容にするため、ドライヤーが持っている特徴を考えてみることに。

たとえばドライヤーには、“温風と冷風を両方出せる”、“電気で動かせる”などの特徴がある、と近藤氏。

このような特徴の中で、どの特徴をどういうふうに遊ぶとおもしろいかを掘り下げていき、そこをおもしろいと思ってもらうゲームにしたい……と言葉にするためのヒントが語られた。

同じお題で近藤氏が考え、発表したのは“風の温度・方向を使いわけて、セットすることがおもしろい”と思ってもらうゲーム。

ドライヤーの機能を駆使して、いろいろな髪型を作っていくゲームだという。

ただし、いまの段階では細かい遊びかたが伝わるわけではなく、10人に言うと10人とも違う感じのゲームを思い浮かべるのではないかといい、つぎのステップでは、より具体的な要素を詰めていくことになる。

たとえば、風を使わせるフィールドはどんなものがいいか、髪がモジャモジャの敵が出てきたらセットのしがいがあるに違いない……といった要素だ。これらの要素を追加していくことで、このゲームコアを独自のゲームにしていくという流れになるとのことだ。

ゲームの要素(枝葉)を考える

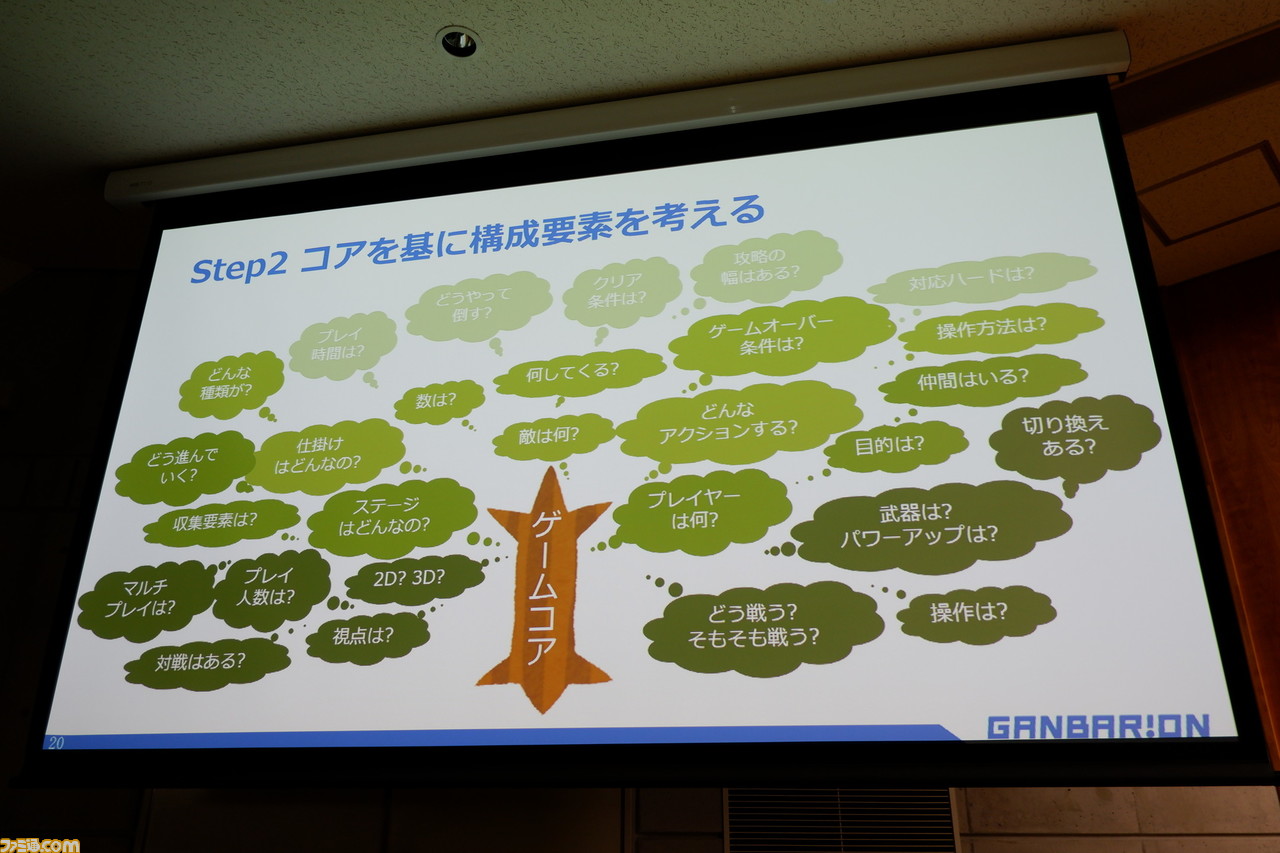

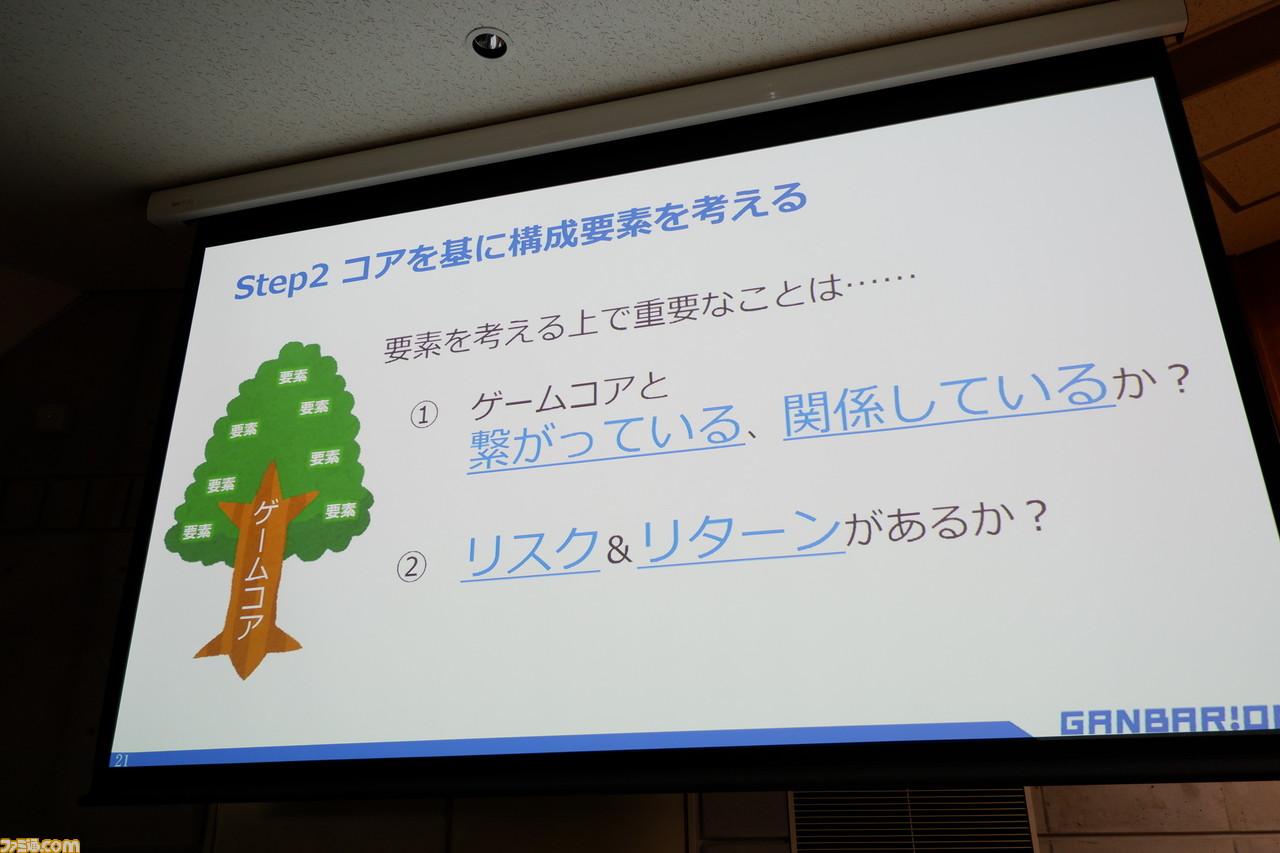

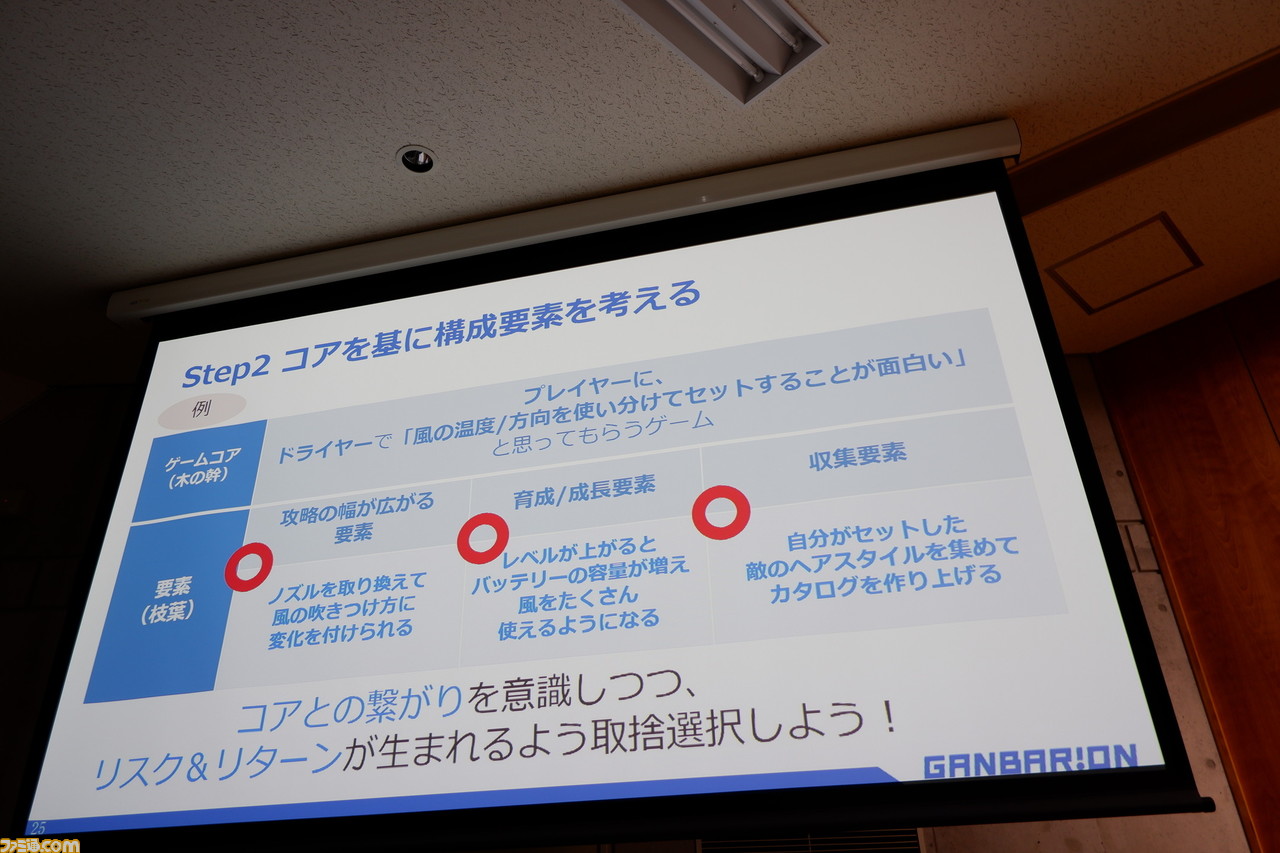

続いて、ゲームコアをもとに“構成要素”を考えるステップに。

構成要素は幹から伸びる枝葉。ステージやプレイ人数、武器やパワーアップ要素といった具体的な内容だ。

さきほど考えたゲームコアをもとに、さまざまな要素を考えてみる時間が取られた。

構成要素を考える上で重要なポイントとして、いくつかの点が語られた。

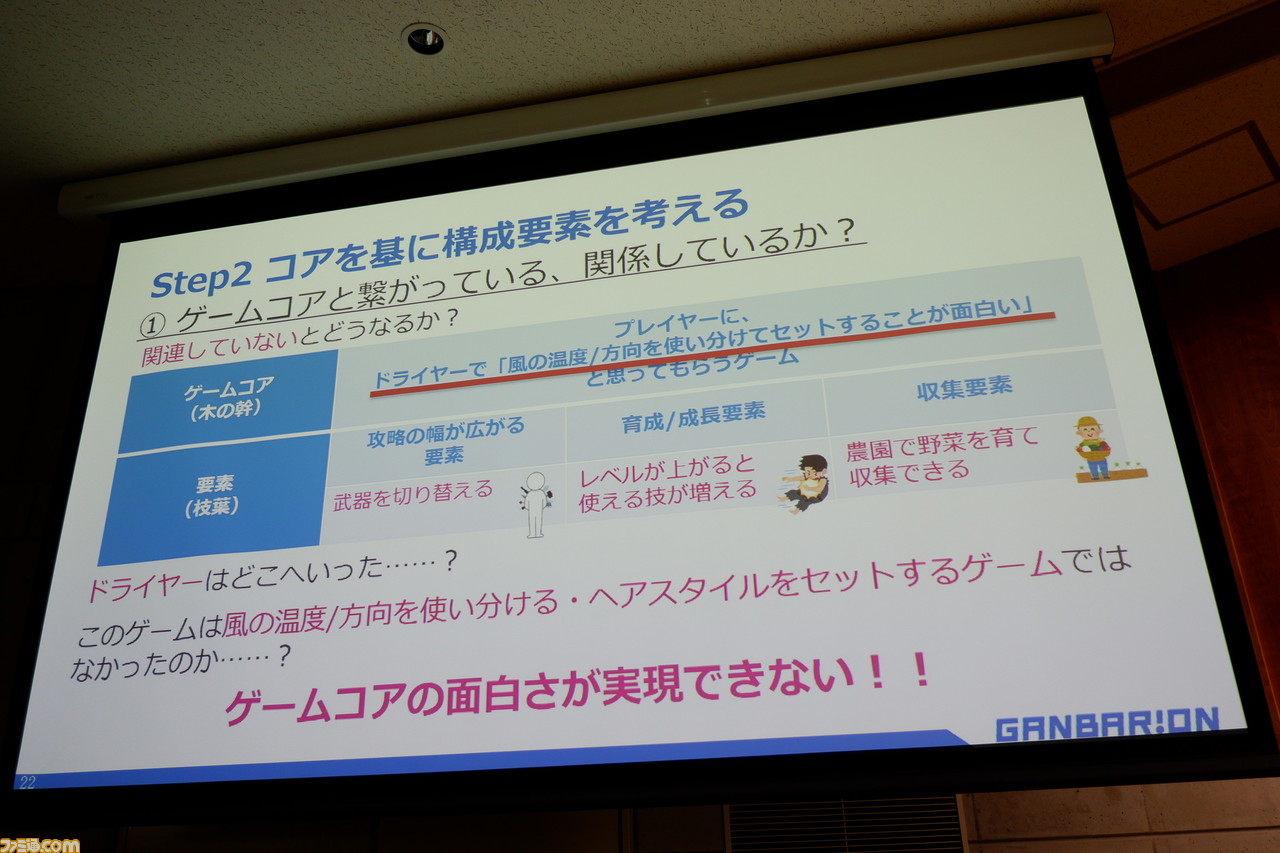

1.ゲームコアとつながっているか

近藤氏は「要素を考えるときに“こういう方向の要素があったほうがいいのでは”という枠を考えてから、その中身を考えている」とし、実際にスライドでは“攻略の幅が広がる要素”、“育成/成長要素”、“収集要素”と分けられた枠に、それぞれの要素について具体的なアイデアが書き込まれていた。

“武器を切り替える”や“農園で収穫できる”などそれぞれは既存のゲームにも実装されているようなもので、一見成立しているようにも見えるが具体的な中身がゲームコアと関係していない。

今回のやりたいことである“ドライヤーで風の温度や方向を使い分けて髪の毛をセットする”というゲームコアと関係しておらず、当初考えたおもしろさを実現できていない、と説明。

となると、「これはおもしろくなりそうにないぞ」、と、一見成り立っているように見えても、企画が破綻している悪例として紹介した。

もちろんこれは説明用の悪例で、「こんなバラバラな要素入れるわけないじゃん!」と思うかもしれないが、意外にもやってしまいがちなのだという。

それは、どうすればおもしろいゲームになるかを考えるあまり、「ついつい、いま自分が遊んでいるゲームのおもしろい要素を突っ込んじゃう(笑)」からとのことで、やはり大切なことは「その要素が本当にゲームコアと関係があり、必要がある要素なのか」と自らジャッジすることだと注意を述べた。

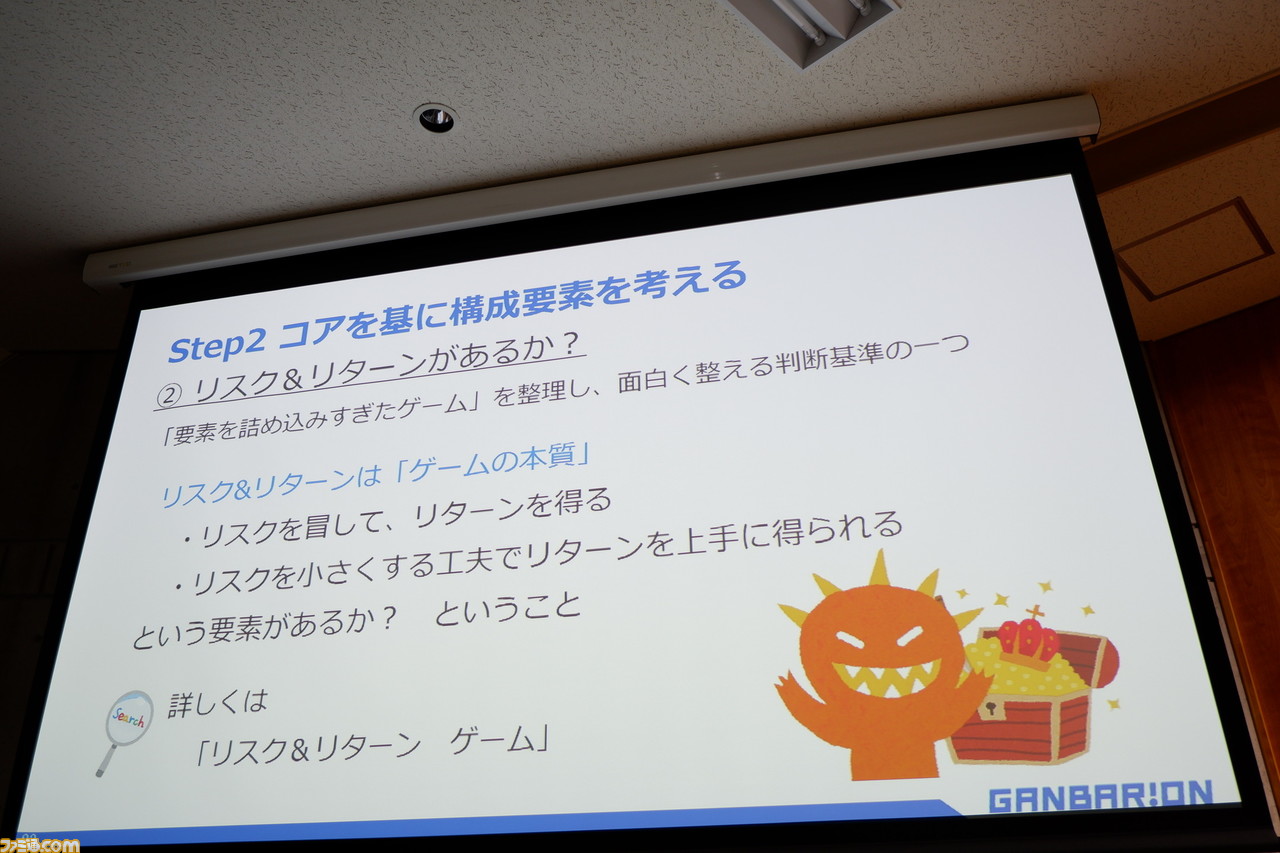

2.リスク&リターンはあるか?

続いて語られたのは“リスクとリターン”について。

「要素はゲームコアとつながっていた方がいい」、とはいうものの、ただつながっているだけでは、要素を詰め込みすぎてしまいどこがおもしろいのかわかりにくいものになることがあるという。

そこで、判断基準のひとつとして“リスクアンドリターン”というものを考えてみるとうまく整理できることがあると語る。

たとえば“強い敵の後ろに豪華な宝箱がある状況”。強敵を倒し、宝箱の中身を取れたとき、結構な達成感とうれしさがある。この達成感や喜びがどういうものからできているかというと「強い敵がいて、それを倒すための工夫できるポイントがゲームに用意されていて、そのさきの魅力的な報酬がある。この3つの要素がリスクアンドリターンとして組み合わさってできている」と解説。

そういったおもしろさを作り出すためには、リスクを冒してリターンを得る、リスクを小さくする工夫をしてリターンを上手に得る、という要素をゲーム側が用意できているといいのだと語った。

この“リスクアンドリターン”はゲームの本質とも言われるもので、「なぜおもしろくなるかにはちゃんとした理由がありますが、その内容を説明すると長くなるので、各自で検索していただければと思います」と、まとめた。

再び時間が取られ、聴講生たちは各々の“要素”を考える時間に。

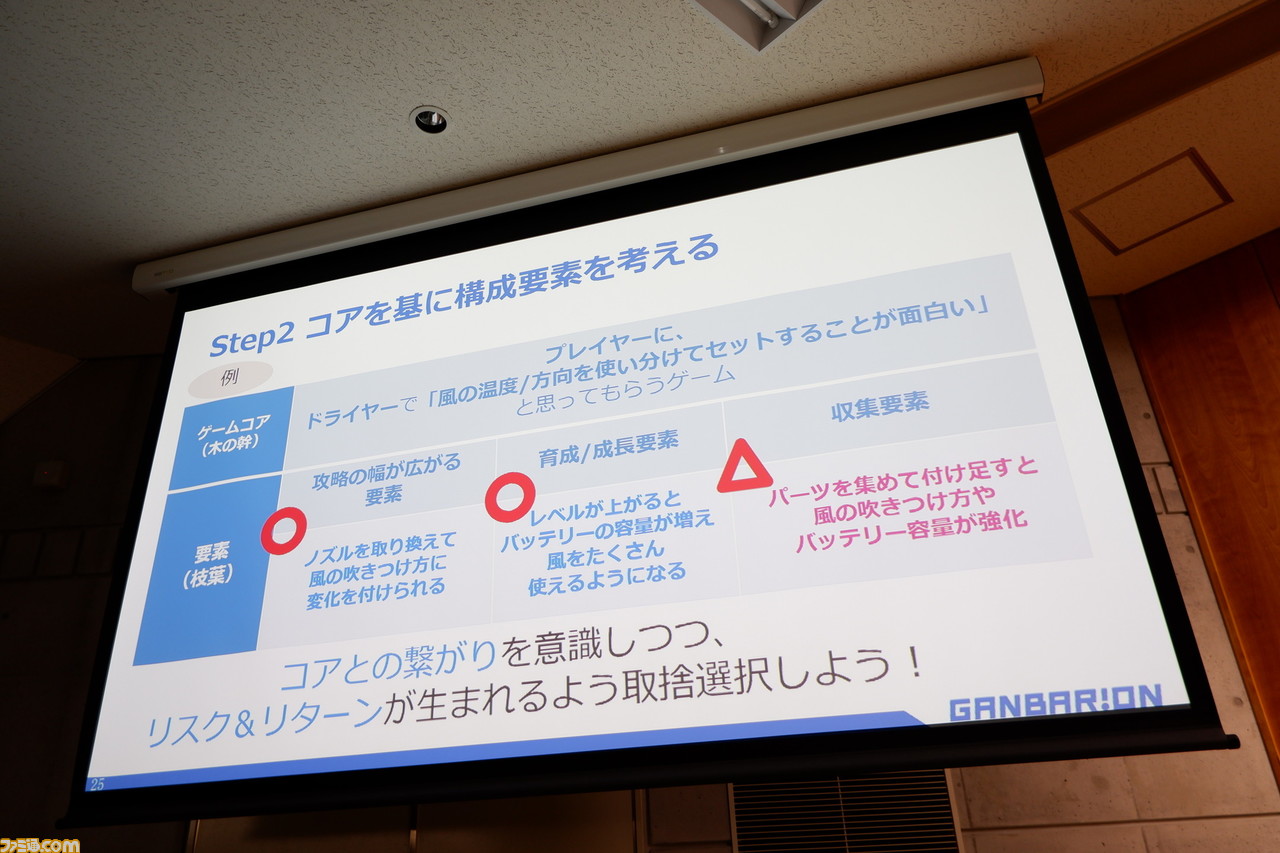

時間終了後、近藤氏の例が再び掲示された。

先程の例から、ゲームコアとつながっていなかったものが変更されている。

-

武器を切り替える→ノズルを切り替えて風の吹付け方に変化をつけられる

広い吹出口だと髪全体をふわっと仕上げられたり、狭い吹出口だと集中してそこにだけ風を当てられる。

-

レベルが上がると使える技が増える→レベルが上がるとバッテリーの容量が増えて風をたくさん使える

風を使える回数が増える。要素は風を使うことのリターンと回数制限のリスクを、レベルを上げる努力で緩和する、というリスクアンドリターンの要素が入っている

-

農園で野菜を育てて収集できる→パーツを集めて付け足すと風の吹き付け方やバッテリー容量が強化

こちらはゲームコアと繋がっているし、成立しているかと思いますが、前のふたつの要素とかぶってしまっている点がまずいと説明。また、際限なくパーツを付けられるとなると強くなりすぎてしまうため、“△”になっている。

そこでさらに変え、

- 農園で野菜を育てて収集できる→パーツを集めて付け足すと風の吹き付け方やバッテリー容量が強化→自分がセットした敵のヘアスタイルを集めてカタログを作り上げる

と改善した。

これならば、前ふたつと要素がかぶっていないのでバランス的にも大丈夫で、ほかの要素を積極的に行うための理由付けにもなっている。

もし、この時点でうまくまとまらない場合は、アイディアを出し切れていなかったり、取捨選択ができていなかったり、そもそもフラッシュアイデアからうまくコアにできていなかったり、といったいろいろな場合が考えられる。

そういうときは諦めずにさらにアイディアを出していくか、一個前の段階に戻ってみるなど、論理的に見直しをしてみるというのも解決策になると語る。

まとめ

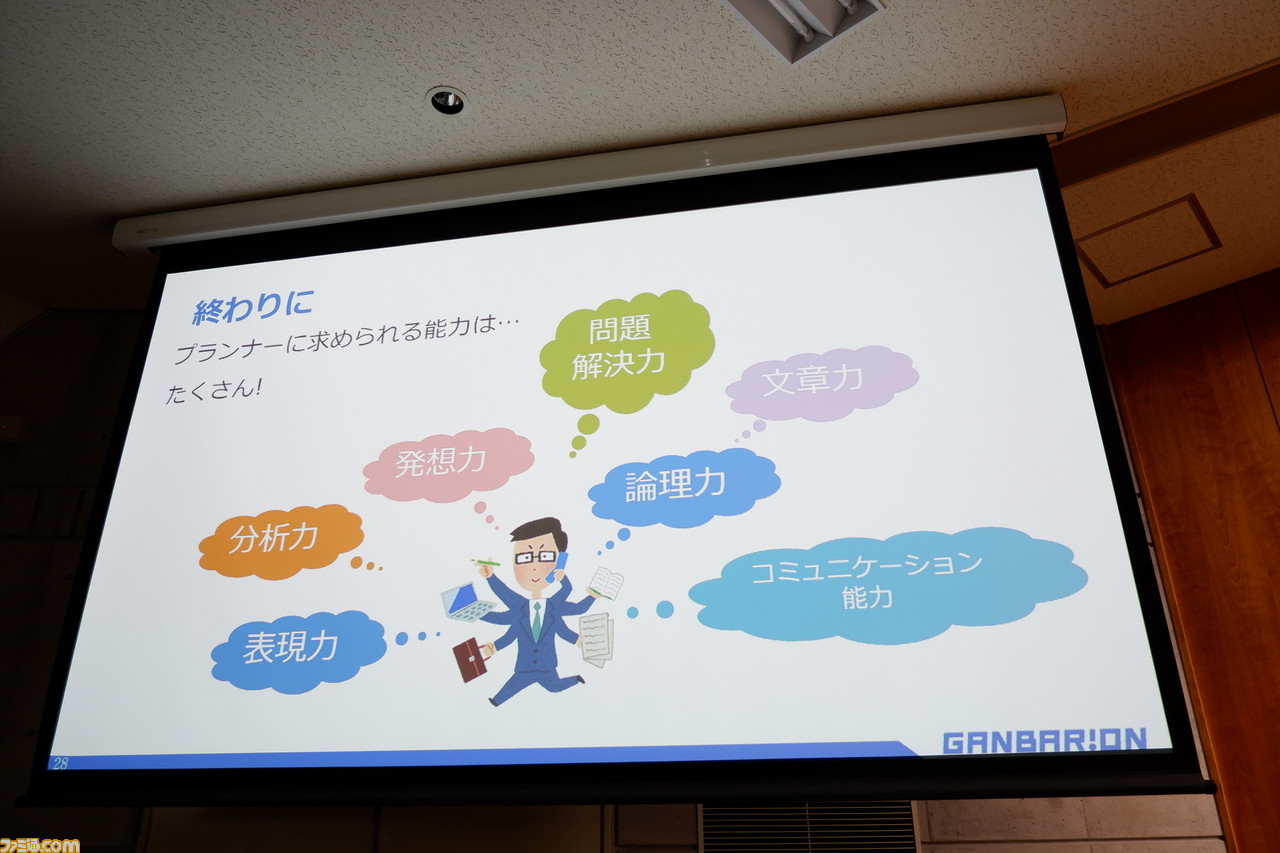

講演のまとめとして、内容の振り返りと、プランナーに求められる能力について、芳賀氏から語られた。

プランナーに求められる能力はなにか

プランナーに求められる能力としては、論理力、発想力、交渉力、コミュ力、問題解決力、など実際には何かひとつできればということではなく、多くの能力が求められると芳賀氏。

これまでは“おもしろいゲームを考える発想力”というイメージが強かったかもしれないが、それ以外にも多くある。

もちろん、発想力もフラッシュアイディアを出すところに関しては発想力が求められる点だが、それを具体的に深堀りして考えて面白いと思ってもらうためには論理力が必要になる。

ゲームコアを元に要素を出すのは発想力ですが、それがつながっているか関連しているか、それを考えて精査したりリスクアンドリターンがあるか、重複している要素はないか、自分が思いついたアイディアを選定するには論理的な思考力が重要だと、重ねて説明。

芳賀氏は「論理的思考力は、あらゆるゲーム開発で役に立ちます」と強調する。

今回は企画・立ち上げのワークショップを行ったが、仕様書作成、レベルデザイン、シナリオ、フレーバーテキスト、どんなところにも、目的を把握して対応する論理的思考は役に立つ能力であると説明した。

最後に、

「論理的思考というのは日々考えようという意識があれば、すこしずつでも成長ししていく要素だと思います。

なので、この場だけでなくこれから企画を考えていく中で、今回考えてみたような論理的思考を応用してゲームの開発や企画書作りに活かしてほしいと思いますし。

日々生活していくなかでもそういうようなことを意識して伸ばしていってもらえればと思います」

と、講演を締めた。

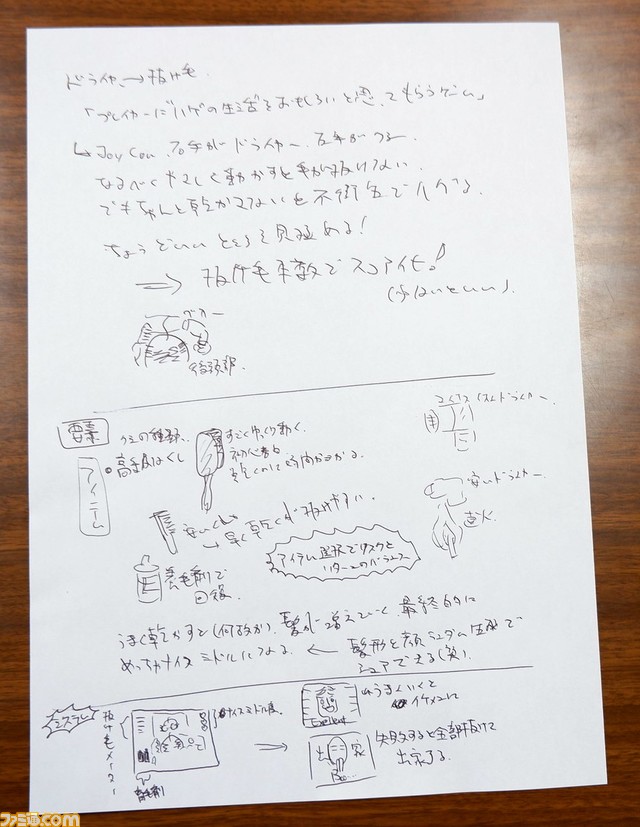

オマケ 記者が考えた企画を見てもらう

公演終了後、ワークショップで考えた、記者のアイデアを見てもらうことに。

記者が考えたゲームコアは“プレイヤーに薄毛男性の生活をおもしろいと思ってもらうゲーム”。

これは髪を乾かした後の抜け毛が気になるアラサー記者の実感に基づくアイデアで、Nintendo SwitchのJoy-Conをドライヤーに見立て、上手にドライヤーで髪を乾燥させることで、抜け毛本数を減らせるというものだ。

要素としては、クシに種類があり初心者向けにはゆっくりと動く幅広のもの、上級者向けには安いが早く乾き、抜けやすいクシ(リスク&リターン)があり、ドライヤーの種類も高級なマイナスイオン・プラズマクラスター・ドライヤーから、たいまつのような直火のものまである。

髪を上手に乾かすとなぜか毛が増えナイスミドルのイケメンになれるが、失敗すると最終的に毛の量がゼロになり出家する……というゲームだ。

――スミマセン、僕が考えた企画を見て、ひと言いただけませんか。

芳賀 いいですよ。

――どんなゲームかというと、僕の実感から生まれた、“薄毛の生活を楽しんでもらう”ゲームです。

芳賀 ハイ(笑)。

――うまくドライヤーかけると抜け毛が減り、さらになぜか髪の毛が増えて、モテモテになります。

芳賀 あはは。なるほど(笑)。いいんじゃないですかね。

――おお、意外と高評価ですか!?

芳賀 でも、“薄毛の生活を楽しむ”というよりも、本当にコアとしたいのは“ギリギリなところの髪の毛を増やして、モテたり成功する”ということじゃないかなとは思いますね。

あと、攻略要素としても、疲れているときに強い風を当てると抜けちゃうからやさしい風にしないといけないとか、そういうところも書かれていると、より具体的なゲーム内容が見えてよかったと思いますね。

――なるほど、講演同様、非常に具体的です。ありがとうございました!