『シェンムーIII』をクリアーした。

発売から1ヵ月。もうクリアーした人も、まだまだガチャガチャを回したり技書を集めたり、鳥舞ちゃんを探したりしていて「クライマックスはこれからだよ!」という人もいるかもしれない。

クリアーした人もそうでない人も、いろいろな感想を持っていると思う。本稿では僕の感想を書く。

書いたら12000字になりました

本題に入る前置きとして、記事のタイトルが“レビュー”ではなく“レビュー(のようなもの)”である理由を説明しておきたい。

言葉の意味として“レビュー”というのは“客観的な批評”であって、そこに私情が挟まれ過ぎるのはあまりよくない。

だけど、このゲームに限って、僕は私情を忘れることはできない。思い入れの強すぎる文章になる。『シェンムー』に関して、サッパリと冷静な文章を書くことは僕にはできない。

理由は『シェンムー』が好きだからだ。

僕は『シェンムー』が好きだ。そのユニークさが好きだ。特有の味わいが好きだ。

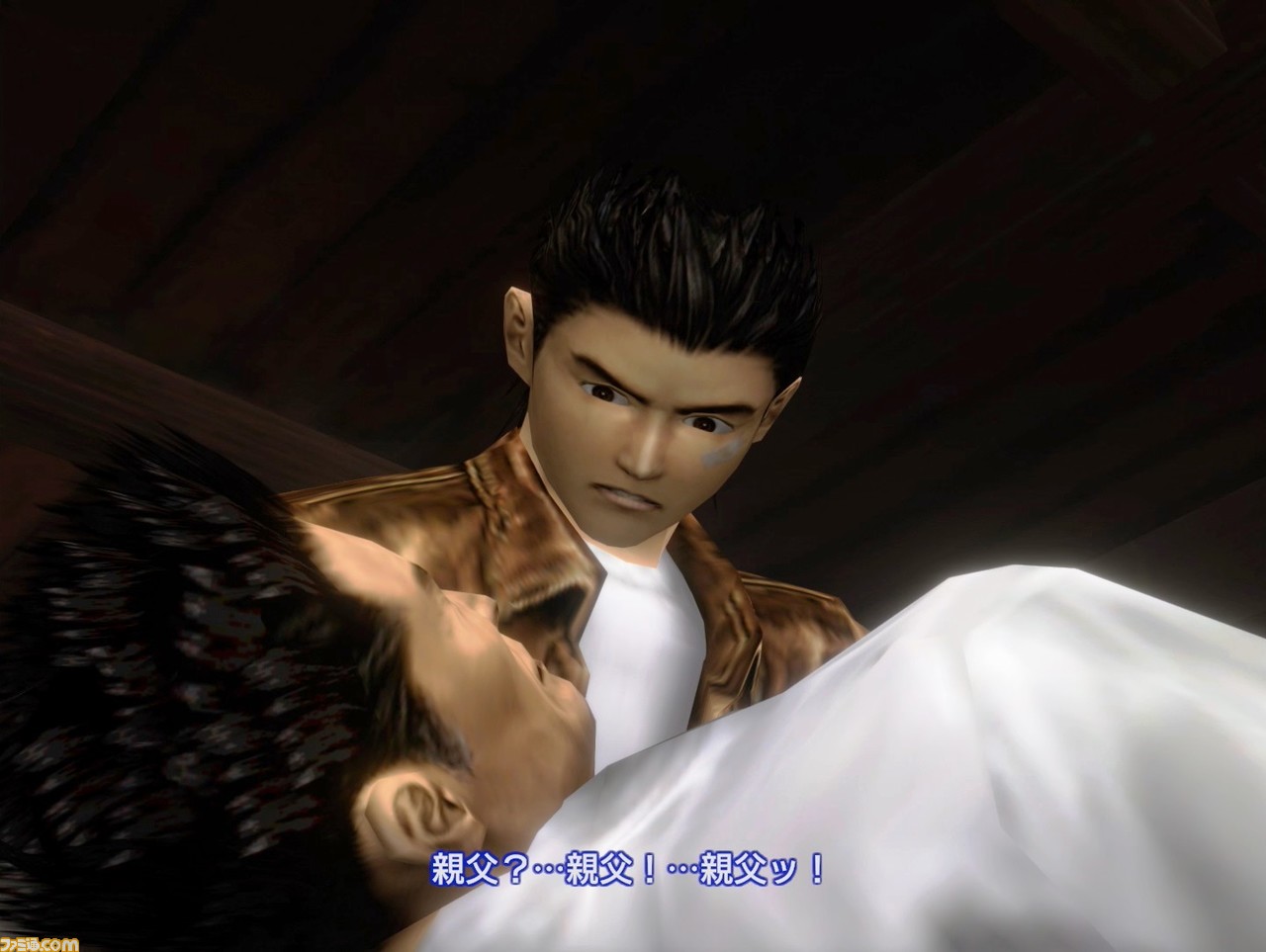

1999年に発売された『シェンムー 一章 横須賀』のオープニング。お手伝いの稲さん(老婆)が古式ゆかしい和風の庭に倒れ込んでいて、それを主人公の涼が抱き起こし、顔を上げたときの生気のない目。おい、これヤバいんじゃないか。雪が降る日に庭で割烹着の老婆が倒れている。これは相当ヤバい。

映像と、キャラクター(声優)の演技だけでプレイヤーにそれを直感させる。顔中に刻みつけられた深いシワのテクスチャはほかのゲームにはないものだった。ドリームキャストという当時最新鋭のハードで表現されるものが、老婆のシワであり池の錦鯉であり割れた看板の細かな木の繊維であり、昭和の日本家屋であり父・巌が大事にしていたであろう盆栽であり“生活感”だったことに、シビレた。

そのリアリティー(リアルではない)を生み出すために注がれた労力の大きさを想像するだけでクラクラする(余談だけど、その作業をしているっぽい人が『SGGG(セガガガ)』の中に登場したのもおもしろかった)。

……と、ちょっと口を開けば雪崩のように『シェンムー』を褒める言葉が出てくる。

僕はそういう人です。『シェンムー』のこととなるとちょっと冷静さを失う。

だから、本稿は、職業的冷静さと客観的視点に立つ“レビュー”ではない。

18年ぶりに『シェンムー』をクリアーして、ちょっと冷静さを失った人の、熱のこもった何かだと思って読んでいただければ幸いだ。

この記事からゲームの説明的な概要を学ぶより、感情の昂りを感じてほしい。

さかしらぶったツッコミを入れるより、いっしょに笑う度量でもって楽しんでほしい。

僕はこのゲームを遊んでワクワクした。最初にコントローラーを握るときに、比喩でなく胸がドキドキした。そんなゲームをクリアーした。この昂りをもって、胸の高鳴りを原材料として、詩人なら詩を書くだろうし、古代中国人なら五言絶句の漢詩とかをきっと詠む。僕はファミ通の人なのでファミ通.comにこういう文章を書く。

クリアー後のテキストということで、ネタバレが含まれる点、ご容赦ください。

※本稿ではセガゲームス、セガ・インタラクティブ、セガ・エンタープライゼスの社名についてすべて“セガ”と表記しています。

※文中一部敬称略。

涼の旅は続く

ゲームの発売前から、本作を開発した鈴木裕が明言していたように、『シェンムー』の物語は『シェンムーIII』では完結しなかった。

エンディングでは、涼と、レンと、莎花がじつに中国らしいとある場所を歩くシーンで終わる。

その目的や考えは三者三様だが、目的地は同じだ。涼の父・巌の敵である藍帝と、財宝の在り処を記したとされる“鏡”を追っている。『シェンムーIII』の終盤からとくにそうだったが、急に“パーティー”然として、RPGっぽいムードが漂っている。

「俺たちの戦いはこれからだ」――まるでそんな表情で、涼たちは歩いていく。

いや、実際、物語としては、そうなのだ。おそらく、『シェンムー』シリーズの山場はこれからなのだ。

『シェンムーIII』のクライマックスで、涼は父親の敵である藍帝と対峙し、戦った。そして歯が立たなかった。

旅の途中に老師から教わった技を繰り出しても、いくら高価な技書から学んだ技を放っても、藍帝の野郎は涼しい顔をしていなしやがる。

ヘリの縄梯子に捕まって去っていった『シェンムーII』と同様、『シェンムーIII』でも、涼と藍帝に決着はつかず、戦いは次作に持ち越されることとなった。

詳しく説明することは避けるが、『シェンムーIII』では、『シェンムー』の大きな物語については、あまり進展しなかった。

いや、進展はしているけど、それは謎の周囲をグルグルと回っているような進みかたで、何より『シェンムーII』のエンディングで「ええっ!?」となった部分は、いまだに「ええっ!?」となったままだ。七星剣はどうなったの。大事だったはずの鏡があんなになっちゃってどうするの。18年前から設定だけは明らかにされていて、『III』で初登場した新キャラクターの鳥隼は、えっすごい……あなた……そういう感じの人だったのね!?

などなど、『シェンムーIII』は前世紀からの謎と驚きを引き続き抱えたままで幕を下ろした。

そう書くと、「何だよ、尻切れトンボってことかい」と思う人もいると思う。だけど、僕はそう感じない。そう思えることすら、喜ばしいことなのだ。むしろ「続きがあるんだ!」という、ちょっとワクワク感を抱いている。

本作に関しては、たとえいくつかの欠点が目についたとしても「あそこが悪い、ここがダメだ」と、あげつらうことは、僕にはとてもできない。僕と同様に、18年前に『シェンムーII』をクリアーして、本作を待ち望んでいた人たちは、結構同じように感じる人は多かったんじゃないかと思う。

なぜなら、『シェンムーIII』は、発売すること自体がドラマであり、壮大な物語であったからだ。そのことについて少し説明していこう。

発売に至るまでの歴史を振り返る

発売すること自体がドラマとはどういうことか。

『シェンムーIII』に至るまでの歴史を少し振り返ってみる。

(思いのほか長くなってしまったので「だいたい知ってるよ、オマエの言いたいことはよくわかるよ……」という同好の士はしばらく読み飛ばしていただいてもオーケーです)

『シェンムー 一章 横須賀』が与えたインパクト

そもそも『シェンムー 一章 横須賀』は、1998年11月27日に発売されたセガハード“ドリームキャスト”のキラータイトルとして、大いなる期待を背負って世に送り出された。

“総製作費70億円”という、当時としては破格な開発費を全面に打ち出したテレビCMを記憶している人も多いだろう(実際、当時のギネスブックにも登録された)。1999年6月にドリームキャスト本体が19900円に値下げされるのに合わせ、“シェンムー三昧キャンペーン”がスタートし、本体やソフトの購入で“What's シェンムー”というビデオや『シェンムー』の体験版がもらえるという施策が打たれるなど、発売前から大いにプッシュされていた。

何しろ『アウトラン』、『ハングオン』、『バーチャファイター』を生み出し、1980~1990年代のアーケードゲーム界を席巻していた天才・鈴木裕が手掛ける超大作タイトルで、注目度は非常に高かった。

ドリームキャストユーザーは、“新世代機”であるドリームキャストでしかできない体験を求めていたし、鈴木裕の発想とセガの開発力はそれを実現した。街がすべてポリゴンで描かれ、人々はそこで生活をしている。モブキャラクターすべてに名前や職業が設定され、話し掛ければゲームの進行状況や時間帯に応じて異なるセリフを返してくれる。

『バーチャレーシング』でレースゲームを3Dにアップデートし、『バーチャファイター』で格闘ゲームを3Dに生まれ変わらせた鈴木裕が希求したのは、“物語”と“世界”を、徹底的にリアリティーにこだわった3D空間で描くことだった。

その世界にいる人には現実と同じように話し掛けられ、ミカンは持てるし、電灯のヒモは引っ張って消せる(1回引くと蛍電気になって2回引くとすべて消せる)。1999年12月29日。ちょうどいまから20年前に発売された『シェンムー 一章 横須賀』は、FREE(Full Reactive Eyes Entertainment)と、新たなジャンル名を自称し、その後、オープンワールドゲームと呼ばれる一大ジャンルの嚆矢となった。『シェンムー』はそのとき、ゲームが持つ進化の可能性のひとつを明確に指し示していたのだ。

現代でこそ、この手のゲームは珍しくない。(電灯のヒモはともかくとして)オープンワールドはもっと広大に、もっと自由に、より美麗なグラフィックで、ファンタジーあり、クライムサスペンスあり、歴史ロマンありと、じつにさまざまな作品が世に送り出されている。

だが、1999年当時、そういったゲームは存在しなかったと言っていい。というより、『シェンムーIII』にも使用されたUE(アンリアルエンジン)4のような汎用ゲームエンジンもなく、イチから『シェンムー』のようなゲームを作ろうというのは、当時としては技術的にもコスト的にも非常に難しいものであったはずだ。正気の沙汰とは思えない――むしろそう考えるのがふつうだったのではないだろうか。

しかし、セガとAM2研、鈴木裕は『シェンムー』を実現した。

鈴木裕が夢想したものを本当に作り上げた。想像した世界を顕現させた。土台には世界最高峰と言っても過言ではないセガの開発力があり、その裏側には“ゲーム業界のベトナム戦争”と言われるほどの激しい開発現場があり、セガ社内での開発部隊のスタッフィングについて“シェンムー狩り”なるジャーゴンが残るほどに、驚異の人海戦術で生み出されたものでもあった。

とにかく『シェンムー 一章 横須賀』というゲームは、当時のセガと、ドリームキャストと、AM2研と、鈴木裕の存在がなければ完成しなかったと言えるだろう。ゲーム史上のオーパーツであり、“未来”を“現代”に実現させた奇跡のタイトルだった。

もちろん、業界的などうこうであるとか、技術的などうこうというのは、長じてから学んだ後付けの知識であって、当時の僕は、「『シェンムー』はスゴイぞ、ドリームキャストはスゴイぞ!」と鼻息荒く同級生に語りかける中学生だった。ジージーとセミのように鳴るドリームキャストのシーク音を愛し、小鳥のようにピーピー鳴くビジュアルメモリを好む少年だった。

『シェンムーII』とその後

その続編『シェンムーII』の第1報が『週刊ファミ通』に掲載されたのは2001年1月下旬のことだ。そして、ときをほぼ同じくして、セガはドリームキャスト事業からの撤退を発表する。

その発表は、当時のドリームキャストユーザー、そしてセガファンにとって、ちょっとひと言では言い表せない衝撃的なものだったのだけど、それについて語るとまた長くなるので、割愛する。

ドリームキャスト生産終了の発表から約半年後の2001年9月、“撤退戦”の中で発売された『シェンムーII』は、『シェンムー 一章 横須賀』よりさらに広いマップを持ち、舞台は横須賀から香港へと移った。異国情緒溢れる湾仔の街並みはどこを見ても興味深く、九龍城では命懸けの冒険が待ち、物語のクライマックスでは中国の秘境・桂林の地へと到達する。

そこは龍鏡、鳳凰鏡が作られた土地で、ついに出会った莎花の生地だという。いよいよ、『一章 横須賀』から引っ張ってきた秘密が明らかになる……! かと、思いきや、“七星剣”なる新たなアイテムと謎を増やしてエンディングを迎えた。

お、おいっ!

高校生の僕はドリームキャストの白くて丸いカブトガニ型のコントローラーを握りながら、あぜんとするしかない。

けっきょく鏡の謎とは何だったのか? 清王朝のお宝とは? 秀瑛さんの兄の行方は? そして父の敵討ちは? 藍帝の出番アレだけ?(現れたかと思ったらビルの屋上からヘリで去ってった)

高校生の胸に多くの謎とモヤモヤした思いを残して、その後、『シェンムー』の名はゲーム業界の表舞台から姿を消す。

2004年にはオンラインゲームとして『シェンムー オンライン』が発表されるもサービスは開始することなくプロジェクトは頓挫。2008年には鈴木裕氏がセガを退社しYS NETを立ち上げ、2010年にはフィーチャーフォンで遊べる『シェンムー街』がサービスインするも約1年で終了(僕はちょっとだけ遊びました)。

2010年には『ソニック&セガ オールスターズ レーシング』にドライバーとして芭月涼が登場し(フォークリフトを運転する芭月涼が見られる)『シェンムー』ファンを喜ばせたものの、あくまでゲスト出演の枠を出るものではなかった。『シェンムー』ファンは続編を渇望しつつ、もはや実現の望みは薄いものだと、ほぼ諦めかけていた。いや、ほとんど、諦めていただろう。

何しろ、ハードがなくなったのだ。

ドリームキャストという大いに夢を詰め込んだハードは、大きな可能性を残したまま、ゲーム業界の表舞台から去った。おまけに、その後発表された『シェンムー』コンテンツは立ち消えになったり、短命に終わったりした。鈴木裕氏も、すでにセガを去っている。

『シェンムーII』が発売された2001年から10年以上にわたって、続編開発というアナウンスはされなかった。

そんな状況で、『シェンムーIII』が出ると本気で信じていた人が、この世に何人いただろうか? 諦めるのがふつうで当たり前ではないだろうか。アレどうなったんだろうね、ドリームキャストってあったね、『シェンムー』って、ちょっとおかしなゲームがあったね……と、愛好家たちによって語られるだけの存在になっていた。

とくに海外のファンから続編を待つ声はあっても、それはどちらかというと、「『シェンムーIII』が遊びたい……って言っても、無理だよね」という諦めと自嘲を含んだ物言いだったはずだ。

だが、『シェンムーIII』を作る可能性について、本気で考え続けている人が、少なくとも、ひとりはいた。

どれだけ少なく見積もっても、世界にひとりはいたのだ。

鈴木裕その人である。

そして『シェンムーIII』へ

2015年6月16日、E3(エレクトロニック・エンターテインメント・エキスポ)2015に先駆けて行われたPlayStation E3 EXPERIENCE - 2015 Press Conferenceにて、『シェンムーIII』をキックスターターのプロジェクトとして立ち上げることが発表された。

予想だにしなかったまさかの発表に、会場は大きな歓声につつまれ、中継を見ていた『シェンムー』ファンはとにかく驚き、文字通り狂喜乱舞した。

鈴木氏は「なんとか『シェンムー』の続きを皆さんにお届けしたいと、ずっと考えていた」と後のインタビューで語り、また、このときの光景を「歓声というより、悲鳴、怒号のような声が上がっていた」と述懐している。

ファンたちがなかば諦めても、鈴木裕は諦めていなかった。実現のチャンスを虎視眈々と狙っていた。

発表と同時にキックスターターでの出資受付が開始され、受付開始から2時間弱で出資が100万ドルに到達。ギネス・ワールド・レコーズに“もっとも短時間で100万ドルを集めたゲーム”として記録されることになった。約8時間後には当初の最低目標額である200万ドルに到達し、正式に開発が決定した。

最終的にこのクラウドファンディングは当初の目標額を大幅に超え、総出資額717万ドル超、総支援者数80000人超という結果を残している。

クラウドファンディング成立後、数度の発売延期を重ねたり、当初Steamで予定されていたPC版の配信がEpic Game Storeに変更されるなど紆余曲折もあったが、2019年11月19日、『シェンムーIII』は発売された。

「本当に発売するのか」、「UE4を使うと言っても、本当に『シェンムー』らしい体験ができるのか」、「延期後の発売予定日が2019年11月19日ということは、もう1回延期して12月まで伸びる余地がある発売日設定ではないのか」……などなど、不安やら期待やら入り混じった気持ちでファンは待った。3年半待ち続けた。そして『シェンムーIII』は発売された。発売に漕ぎ着けた。

とても出ないだろうと思われたゲームが本当に発売された。それは、“夢想を現実にする人”鈴木裕の本領発揮だったかもしれない。

そういう経緯を経ての発売だったので

……と、ここまで、駆け足ではあるが、『シェンムー 一章 横須賀』から『シェンムーIII』発売に至る経緯を振り返ってみた。ではそのゲームはどうだったのかという話をいよいよ始める(じつはここまではすべて前置きのようなものである)。

『シェンムーIII』を始める前、ゲームに対して唯一持っていた不安は、「これは本当に『シェンムー』なのか」ということだ。何しろ独自の味わいを持っている。“『シェンムー』らしさ”。その味を生み出しているのは、骨太なストーリーであり、かと思うとガチャガチャやゲームセンターで息抜きができる自由さであったり、日本武道、中国武術のエッセンスであったり、芭月涼という主人公のパーソナリティーであったり、いろいろだ。

とにかく『シェンムー』ファンは『シェンムー』味のするものに飢えていた。

それは困ったことに、『シェンムー』でしか味わえないものなのだ。

『シェンムー』の新作を遊ぶ。いざゲームディスクが届いた日、18年ぶりのその体験に胸は高鳴り手が震えた。僕はプレイ前に用もなくコンビニに行って、アンパンとコーヒーを買ってきた。食べて心を落ち着かせる。

18年という時間のせいで、期待が膨らみすぎているんじゃないか……当時とは予算規模も開発環境も違う中で、『シェンムー』らしいところに至っていなくても、それは仕方のないことじゃないか……本当にリリースされるだけで偉大なことじゃないか……。

誰に聞かれたわけでもないのに心のなかでそんな言い訳をしながらプレイステーション4の電源を入れる。目の前に白鹿村の美しい光景が広がる。

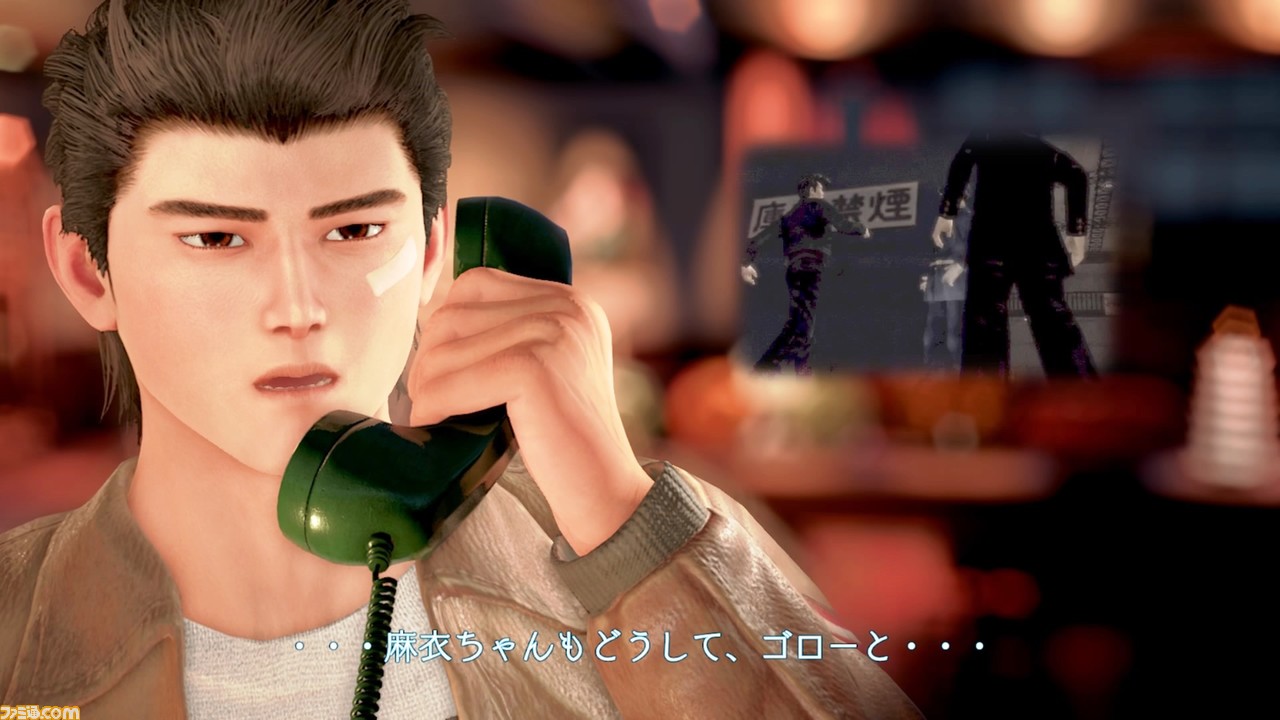

不安はすぐに消え去った。そこにあったのは、紛れもない『シェンムー』の続編だった。涼の声も、顔の濃いモブキャラクターも、ときにシュールな会話も、ガチャガチャ(グルッパ)も、本筋を忘れてやり込みたくなる“釣り”やバトルの要素も、新しいものもあり、以前から続くものもあり、とにかくこれは、これ以上ないほどに『シェンムー』の最新作だった。

しかも、驚くべきことに、物語は『シェンムーII』の翌日からスタートする。18年の時を超えて昨日の続きができる。しかもプレイ感覚は前作と変わらない。

まるでタイムスリップをしたみたいに……なんて書くと、表現が詩的に過ぎるけど、それに近い感覚を味わったのは事実だ。

あの続きが、あの続きのまま、遊べる。

僕の中にいる、高校生の僕が喜んでいる。あのときの続きをやりたいと思いながら遊べなかった18年間の欲求不満が解消されていく。『シェンムーIII』を遊んでいるのを、高校生の僕が見たら「『シェンムーII』の続き遊んでんの! 超いいじゃん、うらやましい!!」そんなことを言うと思う。へっへっへ、いいだろう。

そんな感覚になれるゲームはやっぱり珍しくて、それは僕にとってとても価値のある体験だったし、そのことだけで楽しかった(だけどそれは客観的評価からかけ離れた僕だけの視点だ)。

だから、『シェンムー』の続編が、最新作が遊べるだけで、僕にとっては100点満点なのだった。

もちろんプレイしていて不満を感じないわけでなはない。街はもっと広く複雑な構造になっていてもいいと思ったし、やっぱりバトルに投げ技がないのは、物足りなさを感じないと言えば嘘になる。ストーリーも若干の唐突さや不自然さを感じないこともない。キャラクターの掘り下げももっとできる余地があったように思う。

しかし、それでも、ここまで書いてきた経緯を経た上で、これほど『シェンムー』味がしっかり受け継がれている最新作が2019年に遊べるという事実だけで、何の文句があるというだろうか。何もない。僕は『シェンムー』が遊べる幸せをしみじみと噛み締めながらプレイを続けた。

幸せな白鹿村

白鹿村は最高だった。

何よりのんびりしている。

物語的には莎花の父親が行方不明になっていて、村には謎のごろつきが来ていて橋には門番が立ちものものしい雰囲気でもあるんだけど、その門番も夜には酒を飲んで家に帰るし門番の途中で牛の世話をしに行っちゃうし、やっぱりどこかのんきというか、のんびりしている。

村人は田舎らしく警戒心が強く、初対面では「怪しい人ね……」とストレートに言ってきたり、そのくせ同じ村人の莎花とともに話を聞くとものすごくスムーズに会話ができたりして、思わず笑ってしまう。

動物がいるのもいい。考えてみれば『シェンムー』はやたら動物が出てくるゲームだった。『一章 横須賀』のときは野良猫を助けていたし、『シェンムーII』のときはアヒルを捕まえて育ててレースを楽しめた。アヒルレースにはカモも出てきたしペンギンがとても強かった。

子どもから受けるサブクエストでは、「おじいちゃんの薬を買うためにどうしてもグルッパのセットを揃えたい」と言うから、男気あふれて即座に安請け合いした。

そうしたら、これがまあ、出ないこと、出ないこと。ぜんぜん出ない。涼はあっという間に一文なしになってしまった。

物語が進むと涼はとある老師から八極拳の奥義“鉄山靠”を授かる。

鉄山靠である。

『バーチャファイター』をやっていた人ならよくご存知の技だと思う。アキラの技で←→→P+K。当てるのが難しいが当てると大ダメージを食らわせられる。『バーチャファイター』世界と直接つながりがあるわけではないが、よく知られている通り、『シェンムー』はもともと『バーチャファイター』のRPG版として開発が始まったという経緯がある。

ふたつの作品は鈴木裕という縦糸でつながっている。そういう文脈を知った上でこのイベントを見ると、“ただ新技を教わった”という以上の感動がある。この鉄山靠は単なる技ではなく“あの”鉄山靠なのだ。

あと、広場で子どもたちに拳法を教えている男・蘇自雄がいまは行方知れずになっている中学生時代の友だちにそっくりなので、もし日本の街なかで蘇自雄さんに似ている人を見かけたらぜひご連絡ください。

物語としては、藍帝が『一章 横須賀』の冒頭で「覚えているな」と問いかけていた趙孫明が、涼の父親・巌と若かりしころに白鹿村で修行した仲だということが明らかになったり、巌が寺に奉納していた絵馬を発見したりと、父の足跡をたどる旅にもなっている点も印象的だった。

親の若かりしころを思う。僕に子どもはいないけど、この18年間で子どもが生まれて、親という立場になったプレイヤーは、感慨もひとしおだったんじゃないかなあ。

村を出る前に、鐘楼に登り、これまで行ったり来たりしていた村の全景を眺められる演出もよかった。

家々からは朝食の準備をする煙が上がり、生活の営みを感じさせる。そのほかにも印象的なイベントやポイントはたくさんあって、ひまわり畑で始まる子どもたちのかくれんぼに、女武術家に告白できない気弱な青年や、そうそう、景品交換所のお姉さんが美人だっていうのもある。

見るもの、触れるものがあまりに『シェンムー』的で、ひとつひとつ見ていくと、とてもじゃないけど記事が最後まで進まないので、白鹿村についてはこのあたりにして鳥舞へ移ろう。

泣ける鳥舞

涼たちは莎花の父を追い、白鹿村から鳥舞の街へ移る。

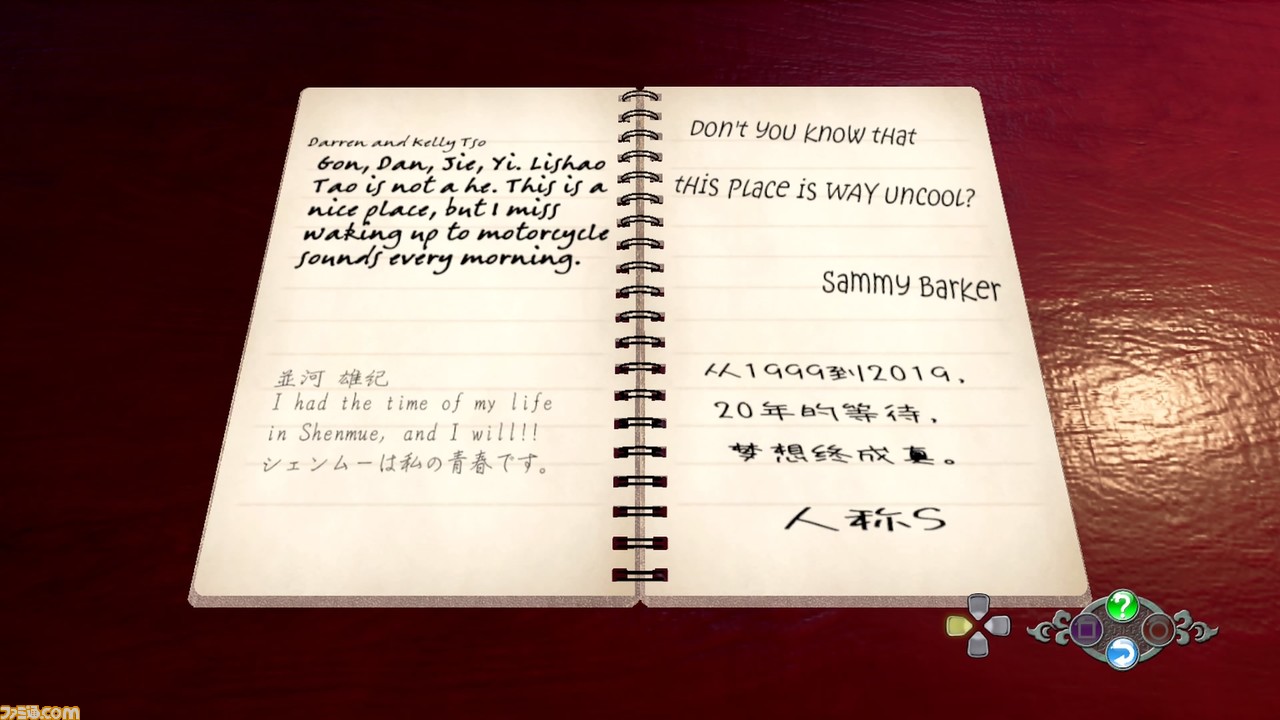

鳥舞には『シェンムーIII』いちばんの“泣きポイント”がある。ホテル・鳥舞旅社に置いてあるノートだ。このノートには、クラウドファンディングに出資した人たちからのメッセージが書き記されている。

ページとめくると、バッカー(出資者)たちからの日本語、英語、そして中国語のメッセージが読める。このノートを眺めていると、自然と涙がこぼれてきた。

そうか、僕だけじゃなかったのか、『シェンムー』を待ちわびていた人は。世界中に、こんなにもファンがいて、熱望されていたのか。18年間も待ち続けて、さらに一歩踏み出して出資をしたファンが……。

“ゲームが発売されたこと自体がドラマ”ということをもっとも感じられるのは、このノートと、同じく鳥舞にあるシェンムー記念館だ。シェンムー記念館では、あろうことかバッカーたちのリアルな顔写真を使ったグルッパが集められたり写真が飾られたりしている。とくにこの“バッカーガチャ”は「やっぱりこのゲームちょっとどうかしてるな(いい意味で)」というのがとても感じられる、シェンムー濃度が作中いちばん濃いスポットなのでオススメだ。

ちなみに鳥舞にある占いやさんのひとつには、実際にバッカーが手相を送ってそれを診断するというバッカーオマケが見られるスポットもあって、手相を診た小菅昭子さんによると、バッカーたちの手相には「思いやりと勇気がある人が多い」という傾向があったという。クラウドファンディングに出資する人の性格がバッチリ出ているようで興味深い。

鳥舞にはそのほかにも懐かしいうれしいポイントが多く、

さらに新キャラクターの女の子や新老師から教わる新技があったり、新しい超美人が出てきたりと、よろこびと驚きが多い街だった。

それにしても、レンが久しぶりの登場なのに大げさな前置きがなく、超ぬるっと出てきて笑った。

そして、新たに出会った仲間たちと、涼は最後のエリアに行き、藍帝と戦う。

そのエリアは白鹿村や鳥舞に比べると小さく小ぢんまりとしているが、物語は急展開しクライマックスまで駆け足で急ぐ。

やたらといろいろな顔をした敵を叩きのめし(おそらく“ゲームに登場できる”というバッカーのリワード)、物語はエンディングを迎える。

繰り返すようだが『シェンムー』の物語は終わっていない。旅は続いていく。中途半端といえば中途半端なエンディングだったかもしれないが、それでも『シェンムーII』に比べれば遥かにマシだ。“俺たたエンド”(「俺たちの戦いはこれからだ」エンド)という感じは否めないが、どちらかと言うと明るい展開、本当に冒険はこれからなんだとポジティブな感情を想起させる場面になっていたのはうれしい。『シェンムーII』のときは暗かった。洞窟だったし。ジメジメしてた感じもある。

それに比べれば、なんと明るい未来を予感させるエンディングであることか!

クリアーした後、持っている技書や木札、クンフーレベルが引き継げて周回プレイしやすくなっているのとてもいい。僕は再びまったりと白鹿村のスローライフを満喫しているが、何周かした暁には、本編のバトル最高難度の“やめておけモード”でのクリアーも目指してみたい。やめておけと言われているけどやってみたい。

『シェンムー』の魅力とは

『シェンムー』の魅力とはなんだろうか。

『シェンムーIII』の記事を作るにあたって、鈴木裕氏にインタビューをするにあたって、プレイするにあたって、その伝えかたをずっと考え続けてきた。このゲームに関しては、言葉でその魅力を説明するのがすごく難しい。おいしい醤油の味を伝える難しさに似ている。コクがある。独特のコクがあるのは間違いない。そのコクの正体とはなんだろうか? キーボードを打つ手はまた止まる。うーん、とにかく一度味わってみてほしいな。いつもの結論に舞い戻る。

あるいは、『シェンムー』のよさを、作品を知らない人に伝えるのは、温泉のよさを温泉を知らない人に説明する難しさにも似ている。お湯があるんだよ、温かいんだよ、ちょうどいい温かさなんだよ、そこに全裸で入るだろ、そこでこう……じっとしていると……えも言われず気持ちよくなってくるんだよ! なっ、なっ、一度入ってみようよ、変なことしないからさあ!

やっぱりダメだ、難しい。共通するのは“入ってみないとわからない”ということじゃないだろうか。

このゲームはやっぱり、この記事に書いたみたいに、『シェンムー 一章 横須賀』誕生の経緯や、ドリームキャストというハードを知っていると、その味わいはいっそう引き立つ。

だけど、知らなくても、一度触れてみてほしい。

実際に触ってみると、物語の細部はわからなくてもハマってしまう人はきっといると思う。こういう珍しいゲームが、ココロの中にあるパズルにコトッと音を立ててハマってしまう人はいるはずだ。

「でも『III』からやるなんて、なんかヤダなあ」という人には「安心しろ!『スター・ウォーズ』だって(物語の順番でいうと)4から始まるんだから!」と伝えたい。物語の途中から遊んだとしても、魅力的なものは魅力的だ。それでもまだ渋る人にはプレイステーション4の『シェンムー I&II』貸してあげるから言って!

The story goes on.

鈴木裕氏は「求められる限り『シェンムー』を作り続けたい」と発言している。そしてエンディング後に表示されるメッセージ画面では『シェンムーIV』への希望をはっきりと口にしている。

もちろん、正式に開発のアナウンスがあったわけではないが、僕は『シェンムーIV』が発売されることを信じている。

何しろ、作っているのは、夢想を現実にする男なのだ。

18年前よりもきっと状況はいいはずだ。

鈴木裕の戦いは、これからだ――。