コーエーテクモゲームスより、2020年3月12日発売予定の『仁王2』。そのβ体験版が、2019年11月1日~10日の期間中配信される。今回は配信前に、β体験版を体験した担当ライター・西川くんのプレイリポートをお届けする。

β体験版を先行試遊!

前作『仁王』もガッツリやり込んでいた西川くんです。今回は配信に先駆けて、事前にβ体験版を遊ばせていただきましたので、その模様をリポートいたしましょう! なお、本来β体験版はオンライン接続が必須ですが、先行試遊ということで、本記事でお届けするのは特別なオフライン仕様。つまり、オンライン要素についてはリポートしていません。

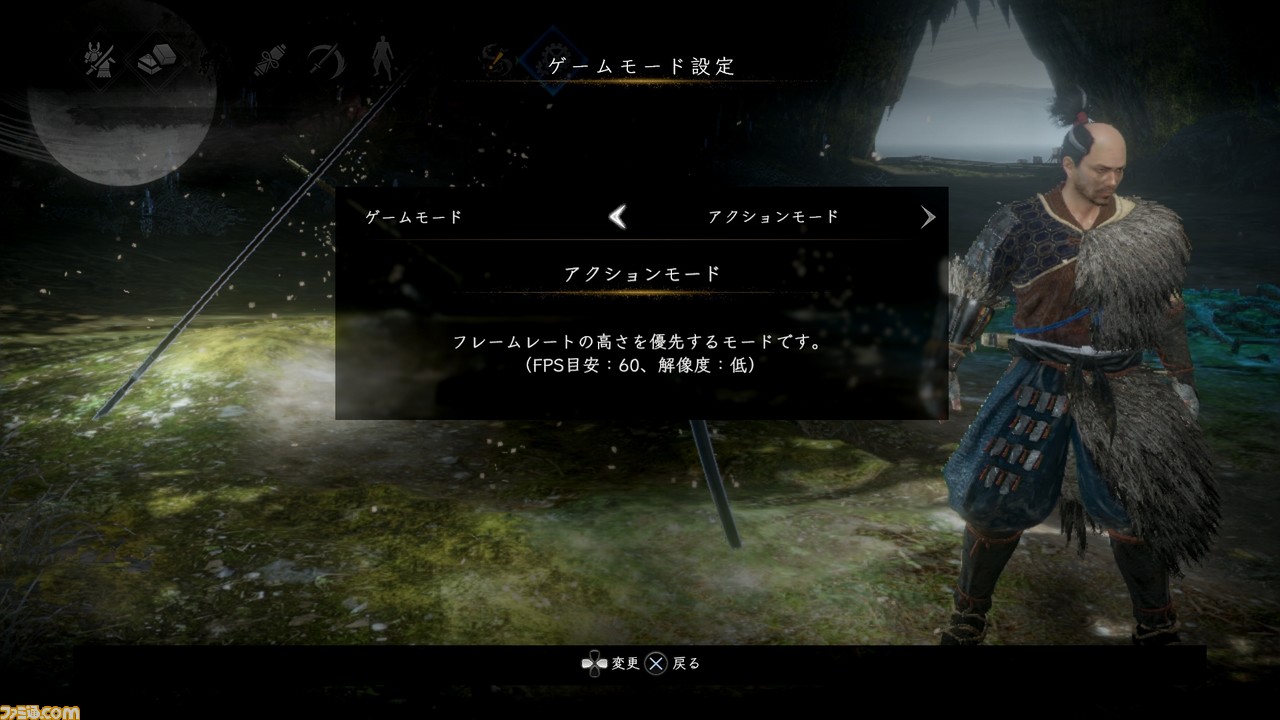

なお、本記事の画面写真はPS4 Proの“アクションモード”(フレームレート優先)で撮影。また、画面がよく見えるように、オプションの“モーションブラー”もオフにしています。

キャラクタークリエイト

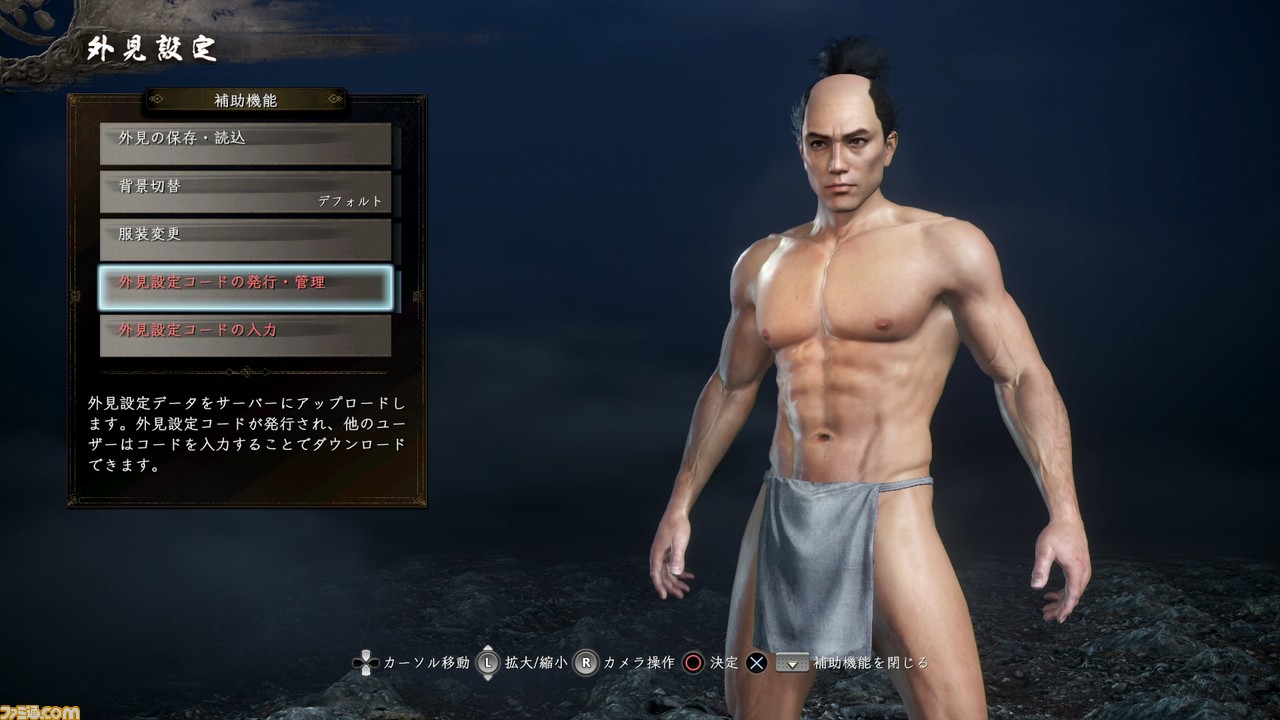

本作では主人公の秀(名前は固定)を操作し、戦いをくり広げていきます。秀の容姿や性別はプレイヤーが自由にクリエイトできるのですが、この自由度がスゴい! 古風な日本人の侍はもちろん、異国の剣士、巫女のような女性、はたまた『デッド オア アライブ』シリーズのマリー・ローズのような金髪ツインテールなどなど、自分好みの主人公を作りだすことができるのです。

顔のペイントに歌舞伎のような隈取があったり、おしろいやお歯黒といった日本ならではのメイクが使えるのも『仁王』らしいポイントでしょう。個人的に驚いたのは、髪型の設定。髪型は前髪や後ろ髪を組み合わせて作成するのですが、前髪、横髪などの各パーツの長さから、ウェーブ具合まで自由自在に調整できるため、プレイヤーならではの個性を出しやすくなっています。

なお、前作同様、オプションの設定項目に“頭装備を非表示にする”というものがありますので、制作したキャラクターの顔を見ながら遊びたい人はぜひ活用してみてください。

ちなみに、姿写しも使えます。前作『仁王』のセーブデータがあれば、“社”でダウンロードコンテンツの受け取りをするだけで、ウィリアム(前作の主人公)の姿が使えるようになりますし、ステージをクリアーすれば、ほかの武将の姿にもなれますよ。

体験版で使用できる武器は9つ

キャラクターを制作したら、いよいよβ体験版がスタート。まずは、最初に使用する武器をふたつ選びます。前作のダウンロードコンテンツを含む武器はすべて使えるほか、本作より登場する“手斧”ももちろん用意。そして今回のβ体験版で、手斧に続く新武器である“薙刀鎌”の存在が判明。その名の通り、薙刀と鎌が融合した武器となっています(詳細は後述)。

武器を選ぶ場所では、自由に武器を選びながら素振りできますので、どれを使うかしっかりチェックして選ぶといいでしょう。といっても、ここで選ばなかった武器種もステージ中でどんどん入手できますので、難しいことを考えずに選んでいいかもしれません。なお、選んだ武器によって、初期ステータスに少しだけボーナスが入ります。

ドラマを彩る戦国武将たち

今回のβ体験版では、物語の序盤である墨俣ステージのほか、いくつかのステージがまるごと遊べちゃいます。本記事では墨俣ステージをメインにリポートしていきましょう。

主人公の秀は、竹中直人さん演じる藤吉郎といっしょに“秀吉”の名をもらった、ふたりひと組の存在です(命名主は織田信長)。墨俣といえば、信長による美濃侵攻の際に一瞬で築城されたという“墨俣一夜城”が有名ですよね。墨俣ステージでは、「一夜で城を建てろ」と無茶振りをされた秀吉が機転を利かせ、すでに存在する砦を奪いに行くことになります。

藤吉郎のモデリングはまさに竹中直人さんそのもの! カットシーンではコメディタッチな言動も相まって、竹中直人さんテイストに溢れた藤吉郎像が楽しめます。藤吉郎の年齢が若いからか、竹中さんの演技も若い!

また、物語では柴田勝家、前田利家といった名だたる織田家の武将たちが登場。さらに墨俣ステージでは、歴史上では秀吉の腹心として活躍する(※本作ではどうなるのか不明です)蜂須賀小六と出会います。この小六、なんと河童の血を引く半妖の存在とのこと! 史実とフィクションが入り混じった設定は、やはり『仁王』ならではの要素でしょう。

墨俣ステージの道中では、小六と共闘できます。名だたる戦国武将と肩を並べながら戦えるわけですよ。

ハック&スラッシュ要素が強化

さて、墨俣ステージでは人間の兵士に加えて、さまざまな妖怪も登場。あの手この手でプレイヤーの行く手を阻んできますが、基本的なプレイフィールは前作とほとんど変わりません。敵の攻撃力は高く、油断すればすぐにやられてしまう、いわゆる“死にゲー”要素は健在です。そして、敵を倒して装備などを集めつつ、集めたアムリタ(いわゆる経験値)を使用して主人公を強化していく“ハック&スラッシュ”要素は『仁王』の魅力でもありますよね。

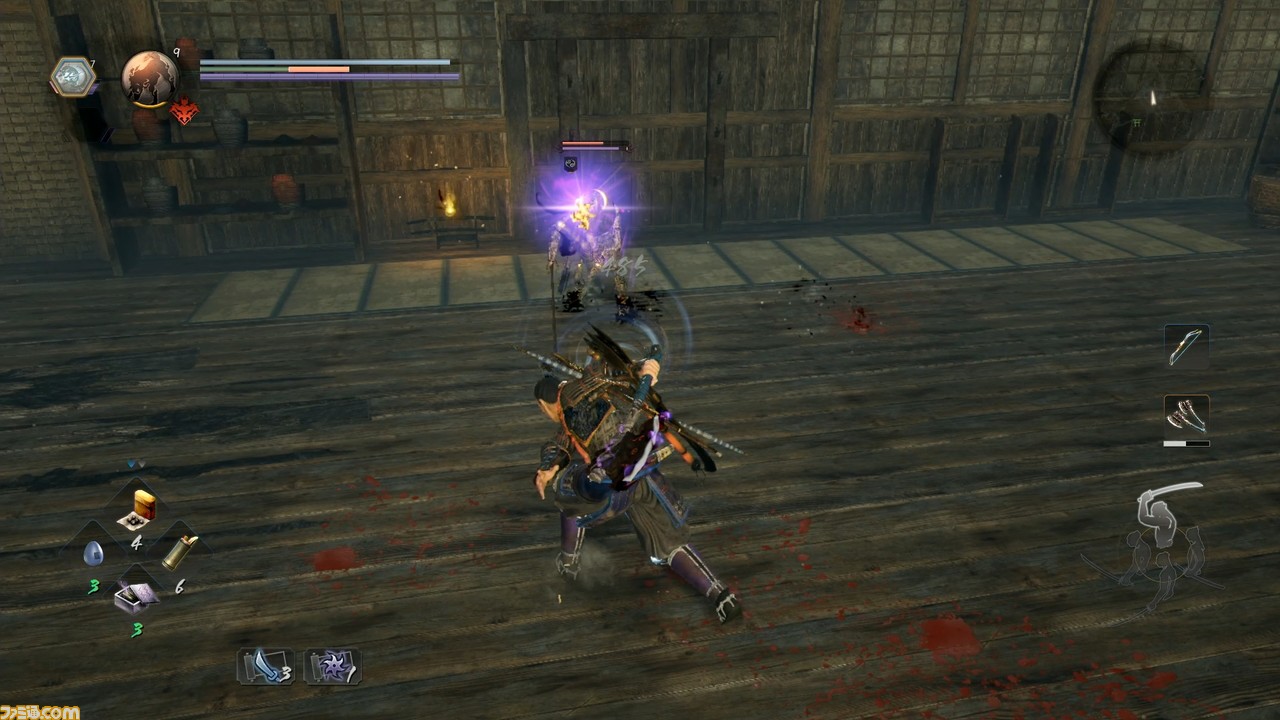

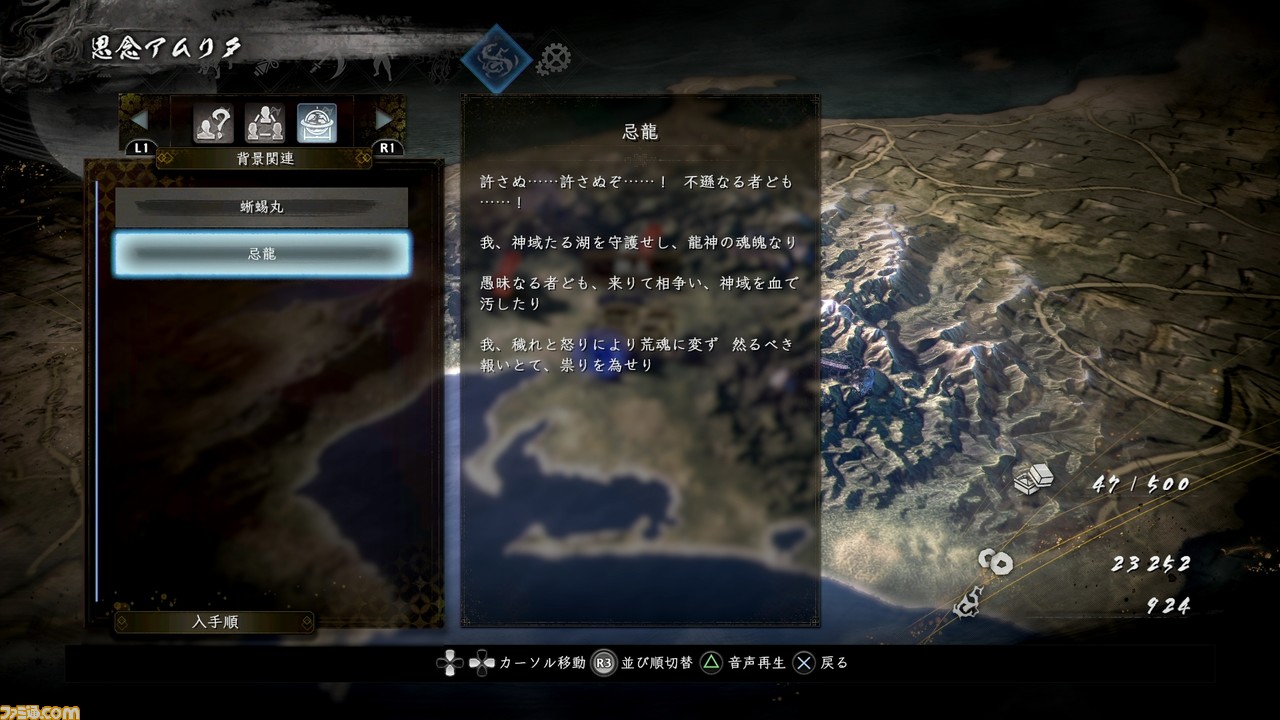

その魅力をさらに奥深くしているのが、“妖怪技”の存在。妖怪技は、妖怪を倒した際にドロップする“魂代(たましろ)”を、チェックポイントの社まで持ち帰ると使用できるもので、妖力を使用して妖怪の技をくり出せます。この魂代も武器や防具と同じくステータスアップなどの特殊効果がランダムに付与されていて、何度も敵を倒して、よりよい魂代を入手する楽しみがあります。

新武器の手斧は上段構えが使いやすい

前述した通り、本作にはふたつの新武器が登場します。手斧は、バランスに優れた中段、威力の高い上段、高速で切り刻む下段の、3つの構えから攻撃をくり出せます。とくに上段の速攻撃(□ボタン)は、上段の中でも攻撃速度が早く、使い勝手がよかったです。

そして手斧は強攻撃(△ボタン)を溜め押しすると、手斧を敵に投げつける中距離攻撃がくり出せます。この中距離攻撃、威力はそこまで高くないですが、下がって敵の攻撃を回避してから投げればカウンターを狙いやすく、気力ゲージのある人間タイプの敵に効果的。また、スキルを取得すれば、速攻撃から手斧を投げつける連携や、斧が投げた場所に滞空する設置技、真上方向に斧を投げつけるユニークな技などが覚えられます。

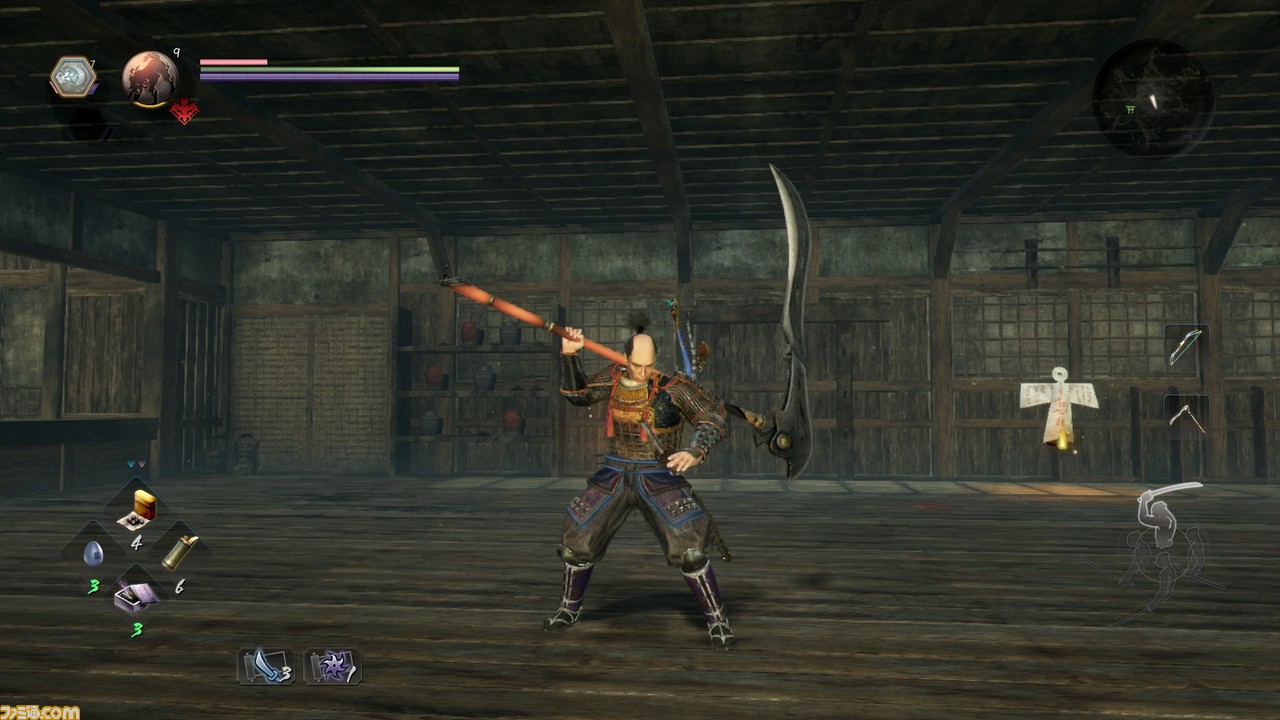

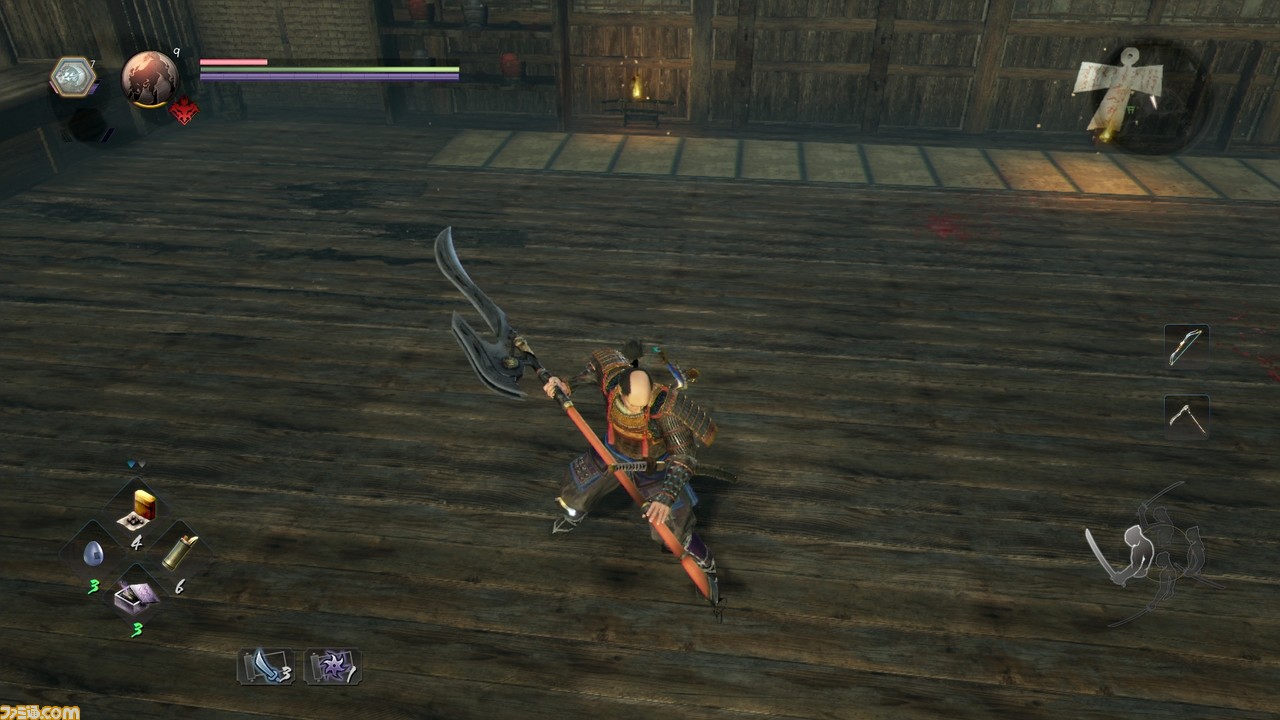

新武器の薙刀鎌は変形するのがカッコいい

もうひとつの新武器・薙刀鎌は、中段が薙刀形態、上段が大鎌形態、下段が刃を畳んだ状態と、構えの変更により変形する万能な武器です。中段は横方向に攻撃範囲が広く、集団戦にうってつけ。上段は大鎌らしく、縦斬りで敵の頭を攻撃しやすいほか、敵を引き寄せるような武技もあります。下段は刃による攻撃でもないですし、そこまで素早い攻撃でもないので、ちょっと頼りない印象でしょうか。

武技を覚えていけば、攻撃しながらほかの構えに移行することができ、薙刀形態で先制攻撃をしながら、大鎌形態で敵に頭を狙うなど、多彩な立ち回りができるのも魅力。中段構えなどでは柄による打撃で気力・妖力を奪いやすい武技などもあるので、ポテンシャルはかなり高いです。

ちなみに対応ステータスは“呪”。陰陽術の威力や支度数を伸ばしながらも薙刀鎌を強化できますので、陰陽術をメインに使っていきたい人にはオススメの武器です。

やや地味な新要素ではありますが、武器の品種のひとつに“妖怪武器”が加えられました。この妖怪武器は、敵を攻撃して専用のゲージを溜めると妖力が解放され、ゲージが切れるまでの一定時間、武器が強化されるというものです。

この妖怪武器、かなり禍々しい見た目をしていて、かなりカッコイイ! 個人的には『ニンジャガイデン』シリーズに出てきそうなカッコよさがとても好みです。しかもゲージが最大まで溜まると、武器が怨念のような言葉を喋るんですよ! この“厨二心”をくすぐる演出好き~! 妖怪武器によってセリフも変わるようで、セリフを収集する楽しみもありますよ。

新要素の“常闇”はかなりキツい

妖怪たちが作り出す空間“常世”は、近くにいると気力の回復が遅くなるので、接近戦では厄介な存在ですが、残心による“常世祓い”で消せるのでそこまで脅威ではありません。しかし、本作より新たに、ステージの一部がつねに常世状態となる“常闇”が登場しました。

つねに常世状態ということは、気力回復がメチャクチャ遅いわけでして、かなりツラい戦いを強いられます。この常闇、ステージ中ならば特定の敵を倒すと消えるほか、ボス戦は一定時間経過するか妖力ゲージをゼロにするなどしないと消えません。

しかも常世と同じく、常闇空間にいる妖怪はパワーアップ。常世、常闇にいるあいだ限定の強力な技なども放ってくるので、本作ではいちばん気を付けたいエリアとなっています。

ですが、常世、常闇で強化されるのは敵の妖怪だけではありません。半妖の力を持つ主人公も、パワーアップできる空間なのです。

新アクションは使いどころを選ぶ

『仁王2』の目玉とも言えるのが、主人公が妖怪の姿に変化する“妖怪化”。前作の九十九武器に代わるシステムですが、九十九武器よりも万能ではなくなった印象です。

妖怪化の攻撃方法や見た目は守護霊の属性に応じて変わります。猛ならハンマーのような武器を使うパワータイプ、迅なら二刀の短剣のような武器で戦うスピードタイプ、幻は攻撃で形態が変化する防御タイプといったところでしょうか。

どれも通常攻撃は強力なのですが、攻撃するたびに妖怪化ゲージを消費するほか、攻撃を食らっても体力の代わりに妖怪化ゲージを使います。妖怪化ゲージがなくなると妖怪化が解除されます。ゲーム序盤ということもあってか、すぐに妖怪化ゲージがなくなってしまいますので、とりあえずチャンスを作りたい場面で発動する前作のような使いかたはオススメできません。本当にここぞというときに発動するイメージになりました。

また、前述した妖怪技は妖力ゲージを一定量消費して放つ技で、猿鬼ならジャンプして槍を投げたり、山姥なら包丁で突進攻撃など、バラエティー豊かな技をくり出せます。もちろん、どの技も万能な性能というわけではありません。“敵が飛び道具を発射したら、猿鬼の妖怪技で飛び越えながらカウンター”など、こちらも使いどころを選ぶ印象でした。

最大の力を発揮するのは、先述した常闇の空間。常世、常闇の中では妖怪技、妖怪化状態がパワーアップします。とくに常世に入るのは簡単なので、あえて常世空間に入り妖怪技を放つのもアリでしょう。また、ボスが常闇に入ったら、そのカウンターとしてパワーアップした妖怪化を使うといった戦略も生まれますよね。

このほかにも新アクション“守護霊技”もありますが、こちらも性能がピーキーで使いどころをかなり選びます。といっても、これらはさほど育成されていない状態のお話です。高レベルのキャラクターともなれば、もっと使いやすくなると予想します。

特技は便利

もうひとつの新アクション“特技”はとても便利。これはR2ボタン+○ボタンで発動でき、守護霊の属性によって3つのアクションがくり出せます。猛は裏拳による攻防一体の攻撃で、迅と幻はカウンター攻撃です。

この特技は、妖力ゲージを1メモリだけ消費して発動できるもので、気力を消費せずにアクションがくり出せます。気力が切れてしまい動けない無防備状態となっても、特技ならば発動できるのもポイントです。

たとえば攻撃中に気力が切れてしまい回避すら出せない状態となったら、猛の特技でダメ押しの1発を浴びせたり、迅と幻のカウンター攻撃で敵の追撃を回避するなど、かなり使い勝手がいいです。

また、敵が赤く光ったのちに強力な攻撃を仕掛けてくることがあるのですが、赤く光っている最中に特技を当てる(猛の場合)、赤く光った攻撃に合わせる(迅と幻の場合)と、敵の気力、または妖力ゲージに大きなダメージを加えられます。

細かな技ではありますが、特技の使いかたが、攻略の鍵を握っているといっても過言ではないでしょう。

前作と変わらない楽しさ! ですが……

さて最後に、ガッツリとβ体験版をプレイした筆者の雑感をお伝えします。ストーリー部分は戦国中期ということもあり、人気武将が盛りだくさんで、史実になぞらえた『仁王』らしい物語や設定にワクワクの本作。このあとどうなるんだろう!? アレはああなるのかな!? そういえば前作の天海は……!? ですとか、今後の続報も楽しみです。

アクション部分は前作同様の緊張感のあるバトルが味わえるのですが、新鮮味という部分では、ちょっと物足りなさも感じています。『仁王2』の目玉のひとつである妖怪技は、集める楽しさはありますが、ゲージを消費して使う技にしてはやや非力で、特定の敵の、特定のアクションに対してならば使えるかも……という程度。東京ゲームショウ試遊版の妖怪技は妖力にダメージを与えやすくかなり強力だったのですが、育てていけばまた印象も違うのでしょうか。

とはいえ、今回の『仁王2』は“β体験版”。きっと今後、さまざまな調整が加えられていくことでしょう。皆さんもぜひ、アンケートで改善してほしい点をあげていけば、スタッフの皆さんも喜ばれることでしょう。ぜひβ体験版を遊びつくして、開発側にフィードバックしてみてはいかがでしょうか!

プレイの模様を動画でチェック!

最後に、墨俣ステージのポイントを、動画でお届け! クリアーすると、製品版に引き継ぎ可能なアイテムが手に入るので、下記のプチ攻略を参考に、ぜひがんばってみてください!

心得その1:なるべく残心すべし

ただ攻撃ボタンを押しているだけでは、すぐに気力が切れてしまい、攻撃できないどころか、敵の攻撃でガードを崩されピンチになってしまう。攻撃後にはR1ボタンで残心をして、なるべく気力回復を狙おう。ただし、残心したせいでガードor回避できない場合もあるので、狙い所は考えよう。

慣れないうちはゲージを見ながら、または主人公の体が青く光った瞬間を狙って残心しよう。慣れてきたころには、各武器の攻撃モーションなどからタイミングが掴めるようになり、自然と残心ができるはず。残心にはいくつか成功の段階があり、主人公の体が残像をまとったときが最高値だ。

心得その2:ガードを忘れるべからず

ガードで気力が削れてしまうこともあり、回避行動に頼ってしまい、回避しそこねてダメージを受けることも。回避するに越したことはないが、敵の攻撃に慣れていないうちから回避に頼るのではなく、ガードを主体に立ち回ったほうが安全だ。

心得その3:仙薬は木霊からもらおう

体力を回復できる序盤の貴重なアイテム、仙薬。拾い集めたり、武具奉納による入手も可能だが、確実に手に入れるには社の機能のひとつ、木霊のガラクタ市で購入可能だ。購入に必要な神饌米は、武具奉納で得られる。アムリタを得ながら回復薬を補充しよう。

心得その4:常闇では御神水を飲む!

常闇では気力回復が遅くなり、攻撃もままならない状態が続く。そこで、気力回復速度の上がる御神水を飲めば、常闇の効果をひとつ打ち消せるので、比較的楽に戦えるのだ。なお、御神水も仙薬と同じく木霊のガラクタ市で購入可能。

心得その5:アムリタでレベル上げ

何度挑戦しても勝てないというときは、単純にステータスが頼りないということも多い。周辺の敵を倒してアムリタを稼ぎ、主人公の強化を図ろう。使用武器問わず、体力の上がる“体”か気力の上がる“心”を上げていくと、主人公を強化しやすい。