『Minecraft』の楽しさを拡張現実(AR)の技術で現実世界にも作り出してしまおうという、スマートフォンアプリ『Minecraft Earth(マインクラフト アース)』。

現在、同アプリではクローズドβテストが行われているが、βテストには搭載されていなかった“アドベンチャーモード”機能を実際に体験プレイできる、メディア向けのプレゼンテーションが行われたので、アドベンチャーモードがどのようなものになっているのか、どんなおもしろさがあるのか、その魅力をお伝えしていこう。

なお、記事後半には『Minecraft』担当フランチャイズ クリエイティブディレクターであるサックス・ペルソン氏へのショートインタビューも掲載しているので、そちらもぜひご覧いただきたい。

実物大のマイクラワールドが目の前に!一緒に探索、一緒にモンスターとバトル、自分自身をプレイヤーにした新感覚の遊び

改めて『Minecraft Earth』がどんなゲームアプリなのかおさらいすると、iOS/Android向けに提供される、AR技術を駆使したアプリだ。

『Minecraft』自体はもはやおなじみで解説不要かと思うが、『Minecraft Earth』ではその遊びかたは少々異なる。

まず、位置情報を使って現実のマップを歩きまわり、マップ上に出現する木や岩や動物のアイコンをした“タッパブル”をタップして、ブロック、モブ、およびアイテムなどを収集する。

そうして手に入れた素材で楽しむモードのひとつが“ビルドプレート”だ。机の上に納まるサイズのAR表示された建築物を作っていくというテーブルトップでの建築モードで、そばにいる友人たちといっしょのものを見て作ることができるところがポイントだ。

この日に体験したタワーのような家だと、扉が開閉させたり、中のスイッチをいじると動物が放たれたりとギミックがあったのだが、そうしたところも、「ちょっとこれ見て!」と呼びかけていっしょに見て楽しめる。

みんなとい作っていくことができるモードなので、変なアイテムやモブを置いて“いたずら”するなんていうこともできてしまう。この体験会の日では、誰かが何も言わずにしれっとTNTを置きまくって爆破させたり、誰かが建物の作りを観察している目の前にいきなりクモを配置するといった、じつに大人げないダーティープレイが笑いを生んでいた。いたずらはほどほどにっ!

これまでのクローズドβテストでは、現実のマップを歩いて素材を集め、ビルドプレートを作るという遊びのみが体験できたのだが、『Minecraft Earth』にはもうひとつ目玉と言えるモードがある。

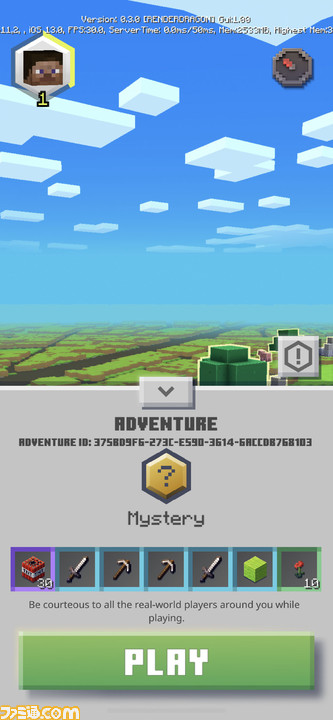

それがこの日の体験のメインとなっていた“アドベンチャーモード”。プレイヤー自分自身が『Minecraft』の世界に入り込むという“実物大AR”で楽しめるモードだ。

この日に体験したアドベンチャーは森バイオームのもの。アドベンチャーモードのプレイの流れとしては、まず現実マップ上で特定の場所に設置されているアドベンチャーモードのポイントに行く。そこでモードに入ると、アドベンチャーを設置する場所を決定。

……すると、目の前にうっそうと生い茂る森、そしてその木々の奥に謎めいた扉が出現!あとはスマホを片手に、自分で目の前のマイクラワールドを歩き回り、探索して楽しむというわけだ。

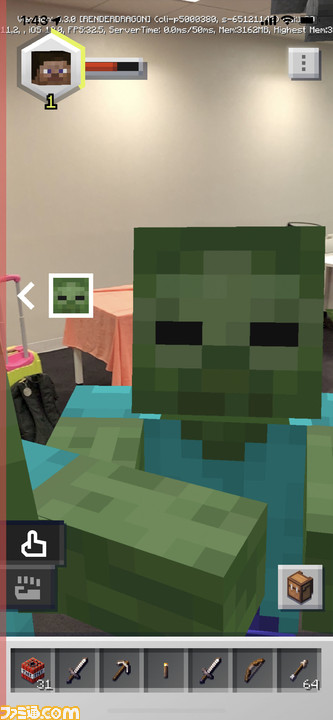

もちろん全てが実物大サイズで表示されるし、いっしょに遊んでいる人の姿は実物大サイズのマイクラワールドに合成されて見えるようになっているので、自分もまさに『Minecraft』の世界に入っているかのような体験が楽しめるというわけだ。

ちなみに、アドベンチャーで出現する建物などは向きが決まっているので、できれば指定された場所に立って設置するとスムーズに楽しめるとのこと。たとえば、ちゃんとした位置でアドベンチャーを設置すれば、スタート直後に迫力満点の建造物とその入り口の扉が正面に見えるような一番いい角度で体験を始められる。

アイテムや装備の持ち込みもできる。この日に体験したアドベンチャーでは「剣や弓矢を持っていったほうがいいですよ!」と言われていたのだが、筆者が森や扉を観察していると、スマホから「ウゥー!」っといううめき声が! そしてダメージを喰らっているようなエフェクトも! 振り返るとそこにはおなじみ緑色のあいつことゾンビの姿が! スマホのカメラ越しとは言え実物大サイズで表示され動いて襲ってきているゾンビはなかなかの迫力。

画面タップで剣を振り応戦してなんとかゾンビを撃退するも、扉の中にもさらにゾンビがたくさんいたようで、参加していた全員がつぎつぎと襲われ、スマホをタップしまくって剣を振りながら逃げ惑うという地獄絵図になっていった。この実物大でくり広げられるカオスな展開には思わず笑ってしまうし、いままでにない新鮮なゲーム体験だ。

なお、やられてしまった場合は、再度そのアドベンチャーを設置して入り直すことで再チャレンジできる。この日はゾンビと戦って死んだ参加者が入り口に戻って入り直し、剣を振るってはまたやられて入り口から入り直すという、参加者もゾンビアタック状態になり、さながら“ゾンビVSゾンビ”みたいな遊びに。

全員がいったりきたりしながら、「後ろです後ろ!」、「あぁ、やられた!」、「また誰かクモを持ち込んできたでしょ! やめてー!」といった声が響き渡る。盛り上がりつつも全員が笑顔で楽しんでいた。ちなみにクモを持ち込んでほかの人を襲わせていたのは、筆者だ。

地上でのゾンビパニックが一段落したところで、「じつはこのアドベンチャーは地下にダンジョンが広がっているんですよ」と教えられ、全員でスマホを地面に向けての掘り掘りタイムに。

地下には深い空洞があって、足場や建物、さらには何かの祭壇のようなものまであり、そこら中をモンスターが徘徊していた。

プレイヤーはさすがに地下の階層へ降りていくことはできないのだが、地上からでも地下奥深くの遠くに見えているものを触ったり操作したりできる。たいまつを置いてみると、明かりに照らされて、地下空洞の様子がより見えるようになる。

また、地下に見えているゲートを開いてみると、そこから動物が放たれて地下空間に広がっていく……なんていうギミックもあった。いろいろと操作することで何かが起きるような、そういう遊びも仕込まれているようだ。

というわけで、アドベンチャーモードを体験プレイしてみたのだが、実物大のマイクラワールド、そしてそこに入り込む自分、自分自身がゾンビに襲われてダメージを受けるという体験、そして何より、そうした体験を誰かといっしょに楽しめて、協力すること、いたずらすることもできてしまうおもしろさが、そこにある。新しい魅力がたくさんあるモードとなっていた。

以下に、アドベンチャーモードのプレイ動画も掲載するので、ぜひご覧いただきたい。

『Minecraft Earth』はもっとも『Minecraft』の理念に近づいたタイトル

アドベンチャーモードの体験プレイのあとに、マイクロソフトの『Minecraft』担当フランチャイズ クリエイティブ ディレクターであるサックス・ペルソン (Saxs Persson)氏にインタビューをさせていただいた。その内容をお伝えしよう。

サックス ペルソン氏

『Minecraft』担当フランチャイズ クリエイティブ ディレクター

――『Minecraft Earth』開発は現在どのような状況でしょうか?

サックス開発はつねに大変です。クローズドβテストの段階でもユーザーの皆様からたくさんのフィードバックをいただいて、βテストも4、5回のデータ更新を行いました。もう少しがんばれば、アーリーアクセスを迎えられると思います。

――寄せられたフィードバックにはどのような声がありましたか?

サックスもっとも多かったのは「どうして僕の街では『Minecraft Earth』のβができないんだ!」というものですね(困った笑い)。

それはさておき、いろんなフィードバックがきています。マップの正確さについてのもの、マップ上の“タッパブル”がよいところに配置されているか、または悪いところにあるかなど、また、ビルドプレートでの“ジオラマ建築モード”や、実物大プレイモード“アドベンチャーモード”への意見も寄せられています。

“タッパブル”はマップ上に出現してタップして壊すと素材を得られるというものですが、どれだけタップしたときに気持ちいい音が出るかに、すごくこだわっているんです。

“ビルドプレート”での制作は、テーブルの上に作っていくことが作業のようになってしまわないよう、エンターテイメントのように遊んで楽しめるものにしていきたいなと思いますね。

――クローズドβテストはロンドン、シアトル、ストックホルム、東京の4つの都市で行われていますが、ユーザーさんからのフィードバックは国ごとに特徴があったりするのでしょうか?

サックス確かに国によって違いがありますが、おおまかには“新しい『Minecraft』が基本無料で遊べる”ということを喜んでいる人が多いですね。AndroidとiOSの普及率が国ごとに違いますので、フィードバックもその影響が出てきます。Androidユーザーの多い国からは「Android版のβテストはまだですか?」という声がやはり多いですね。

『Minecraft』の理念は、誰もがどんなプラットフォームでもプレイできて、お金を持っていてもいなくても遊べるというのを目標にしていますので、『Minecraft Earth』はこれまでの『Minecraft』よりも、それに近づいたと思います。

――開発状況は現在アーリーアクセス版のリリースに向けて重要な調整を行っているのではと思えるのですが、どんなポイントを特に重視して手を入れているのでしょう?

サックスβテストの段階ではクラフトや製錬 (Smelting) がありませんが、アーリーアクセス版では導入されます。さらにチューンアップしていきたいと考えているのは、“バッテリーの消耗を抑えること”ですね。

今日紹介したアドベンチャーモードをさらに楽しい体験になるよう努力しているところでもあります。アドベンチャーモードの規模であったり、どれぐらいのプレイ時間にするか、マップにどれぐらい設置するべきかなどを検討し調整しています。

――アドベンチャーモードで遊べる建物や場所には、外観や雰囲気の違いなど、どれぐらいのバリエーションを用意する予定でしょうか?

サックス今日遊んでもらったのは森のバイオームのアドベンチャーだけでした。ですが、実際のゲーム中にはいろんなバイオームのアドベンチャーが登場します。自動生成で作り出すので何百種類でも作ることができますね。ですが、それ以外にも開発チームが作るアドベンチャーもあって、そういったものではパズル要素が強いものや、アクション要素の強いものを用意していく予定です。そうした特別なアドベンチャーにも自動生成で作られる要素もあるので、同じアドベンチャーはふたつとないものになります。

――たとえば、イベント会場だけで楽しめるアドベンチャーや、それぞれの国だけにあるオリジナルのアドベンチャーといった、特殊な存在のアドベンチャーを用意する予定もあるのでしょうか?

サックスそういったものを作る可能性もあるかもしれませんが、『Minecraft』はひとつの世界の中でもいろいろなバイオームの世界を楽しめるゲームですから、その特徴は『Minecraft Earth』でも反映したいですね。

たとえば、アラスカに設置したアドベンチャーだからといって北極グマばかり出てこなかったとしても、あまり楽しくないですよね。「ジャングルとか行ってみたいぜ!」ってなるでしょう?(笑)。

――アドベンチャーはある程度の広さがある場所に設置されることになると思いますが、その設置場所の条件について、日本国内ではどのような指針で決めていくのでしょうか?

サックス『Minecraft Earth』では、オープンストリートマップという、全世界の人からデータをいただいて“安全な場所”や“安全ではない場所”をわけているものを使っています。あとは、“この公園は何時までは開いている”などですね。基本的にはそれをベースにロケーションを特定していく予定です。

――アドベンチャーを設置する場所は、たとえば公園などになる可能性が高い?

サックスそうですね、都市部であればそうなる可能性が高いです。駅前にある広場などもそうですね。

――日本の都市部には狭い密集している場所などもあります。アドベンチャーの設置をそうした事情にあわせてうまくコントロールすることはできるのでしょうか?

サックスアドベンチャーの規模は小規模のものも作れますし、それに時間指定も可能です。例えば、通勤の時間にはそのアドベンチャーはオープンしておらず、午後になってからプレイできるようにするなども可能です。

――わかりました、楽しみにしています。ありがとうございました。