2019年9月4日~6日まで、パシフィコ横浜にて開催された日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けのカンファレンスCEDEC 2019。9月6日には、“『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』~サウンド開発における「膨大な物量vsスペシャルクォリティ」”と題されたセッションが行われた。その模様をリポートする。

膨大なサウンドデータをまずは調整

同セッションは、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』の多彩なサウンド要素とは? そしてその制作進行はいかにして行われたのか? ということがテーマ。出席者は、バンダイナムコスタジオ技術開発統括本部 技術本部 サウンド&モーション部 サウンド1課 課長・中鶴潤一氏だ。『エースコンバット』シリーズ、『リッジレーサー』シリーズ、『太鼓の達人』シリーズなどでは数多くの楽曲を作曲する一方、サウンドティレクターとして、総合的なゲームサウンドデザインを手がける。『スマブラSP』では、サウンドセクションのマネジメントや楽曲アレンジを担当した。

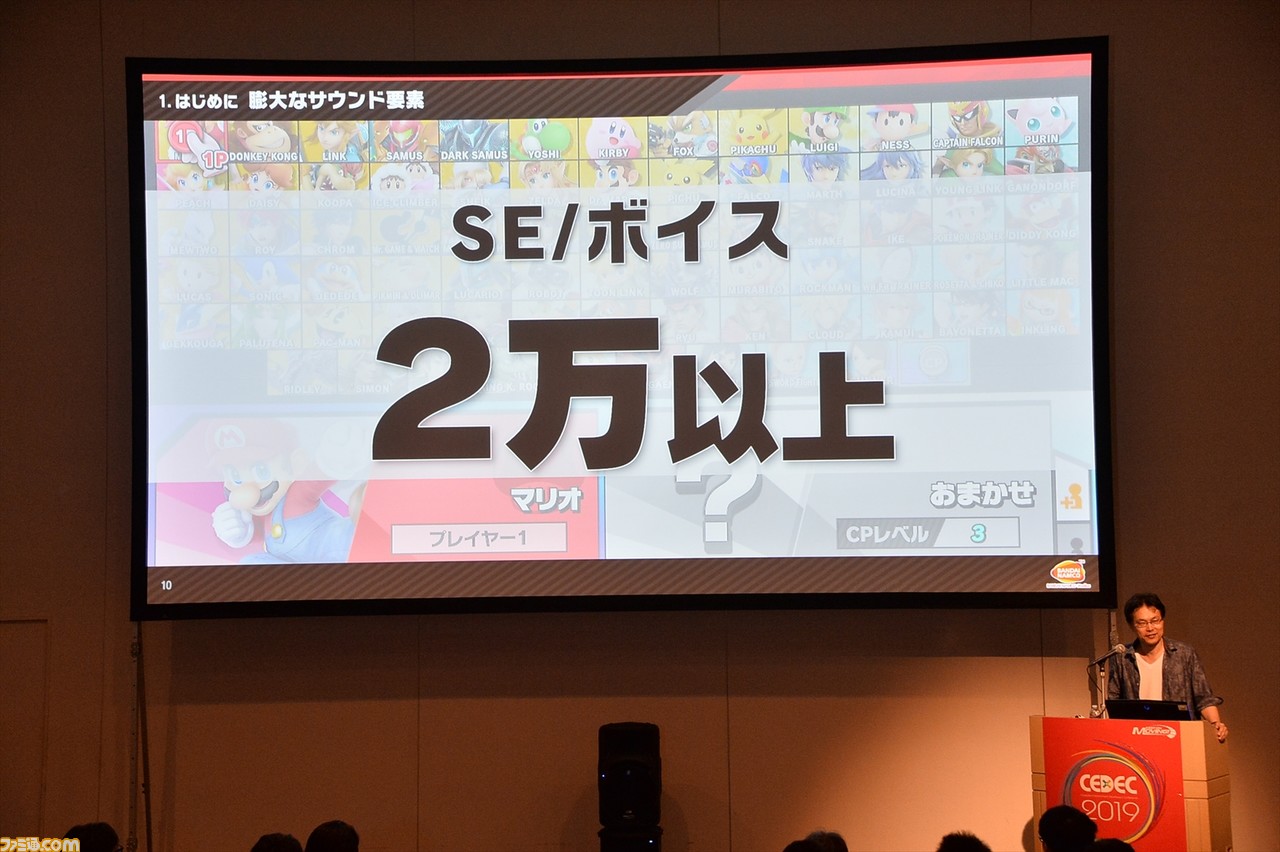

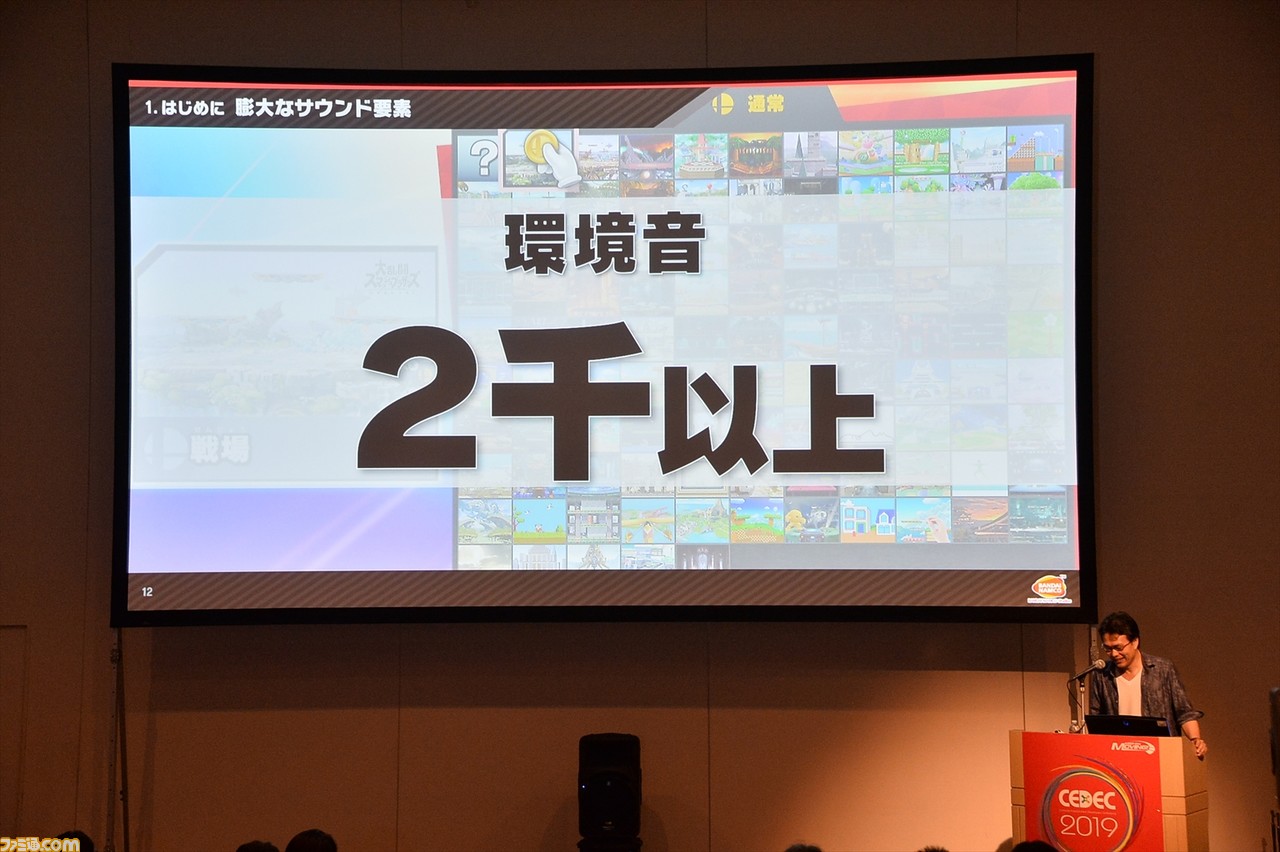

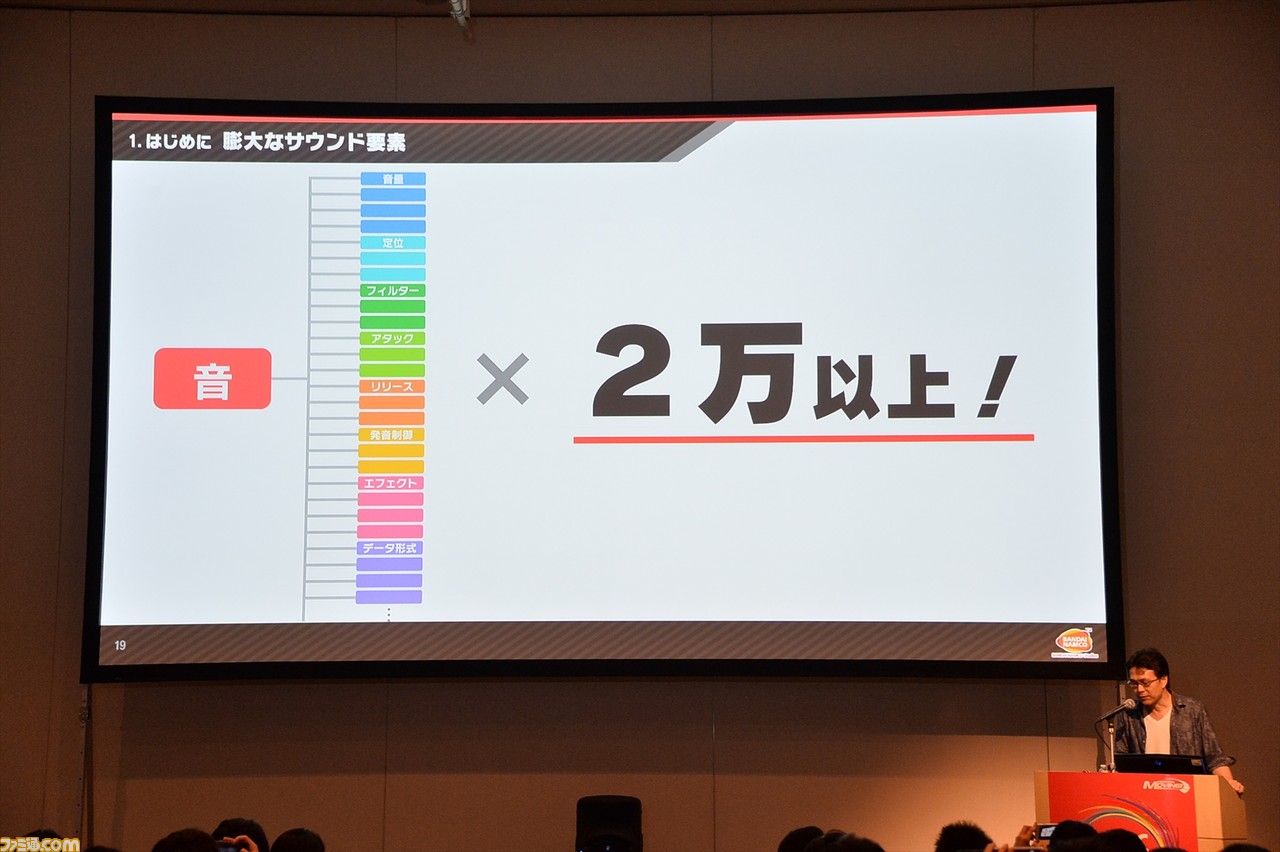

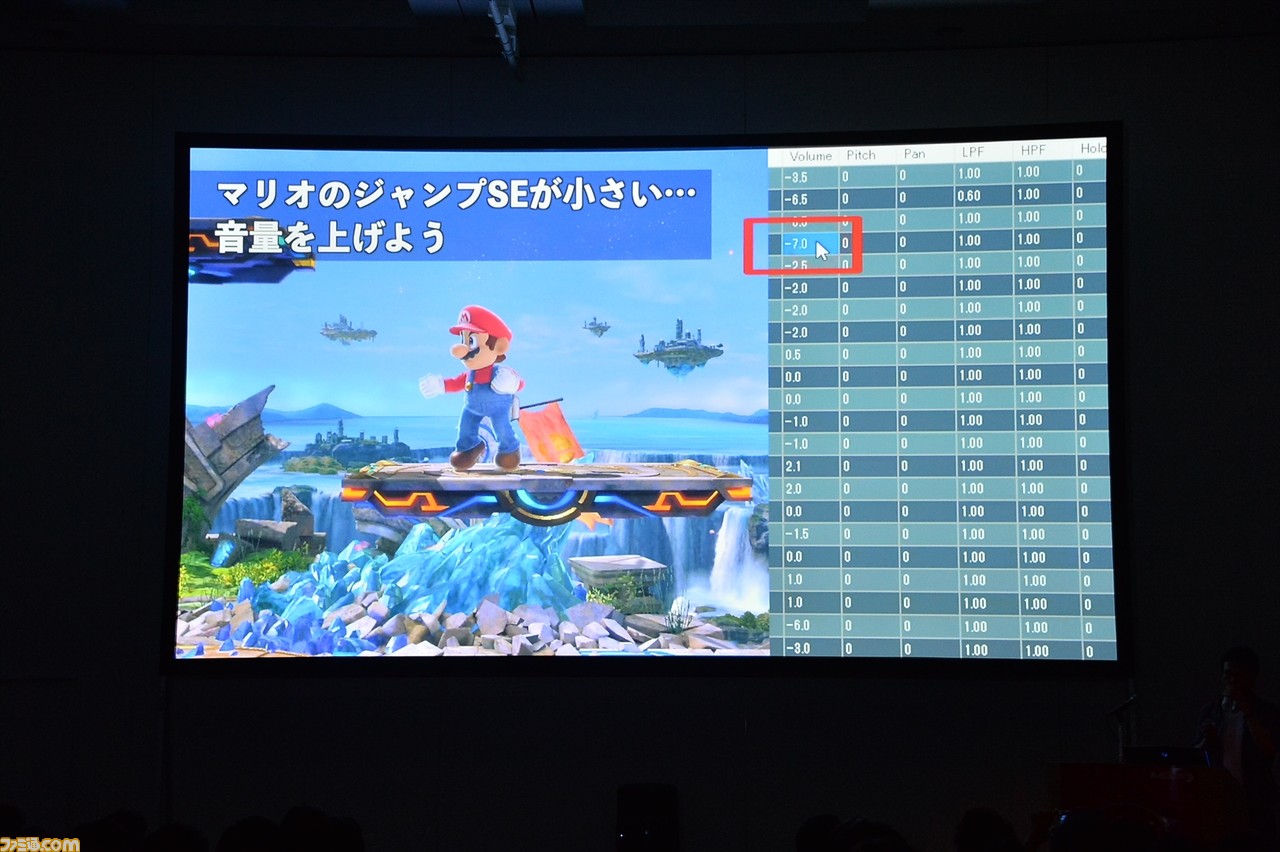

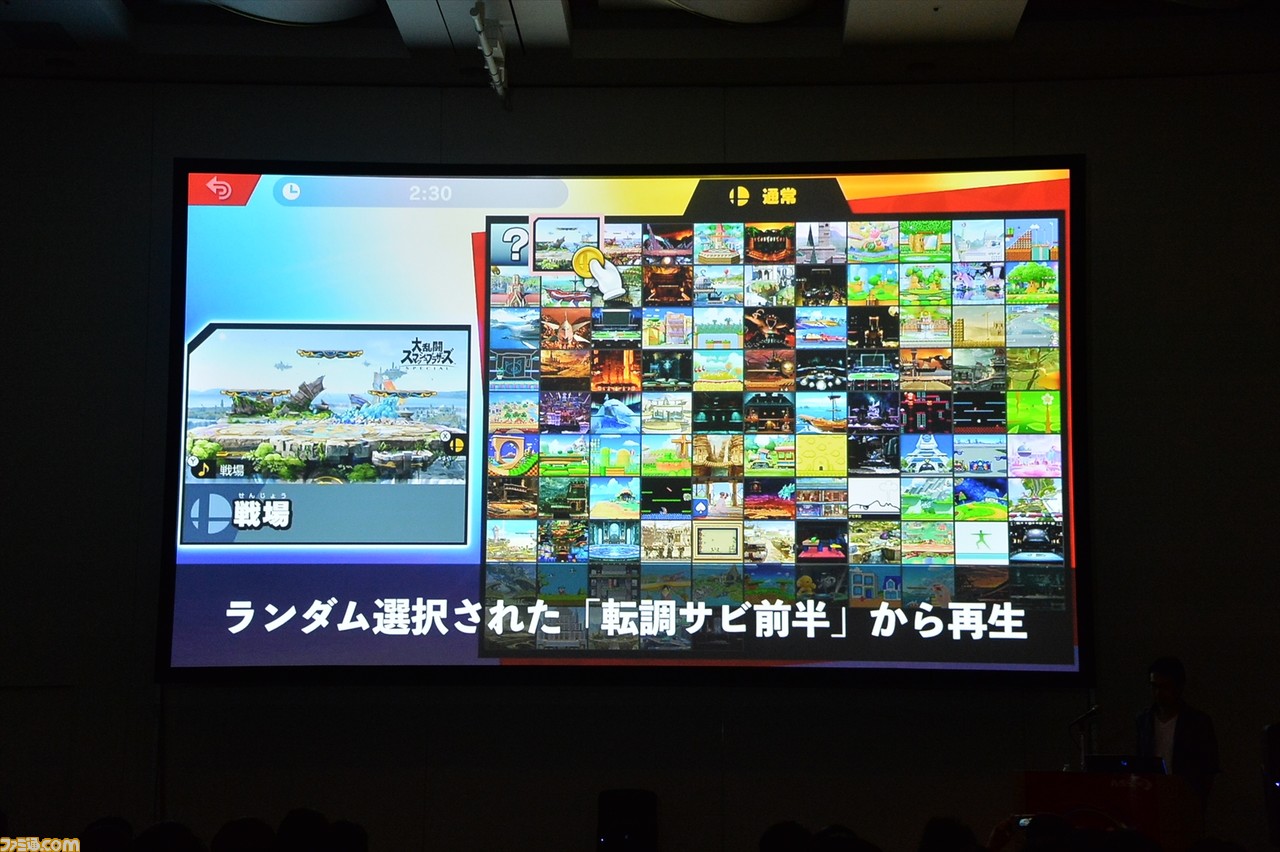

まず中鶴氏が語ったのは、『スマブラSP』の“膨大なサウンド要素”と、“制作を支える仕組み”について。ここではまずモニターで、実装されたサウンド要素を紹介。楽曲数が876曲など具体的な数字が挙げられ、それぞれに詳細なパラメータが設定されていることが説明された。

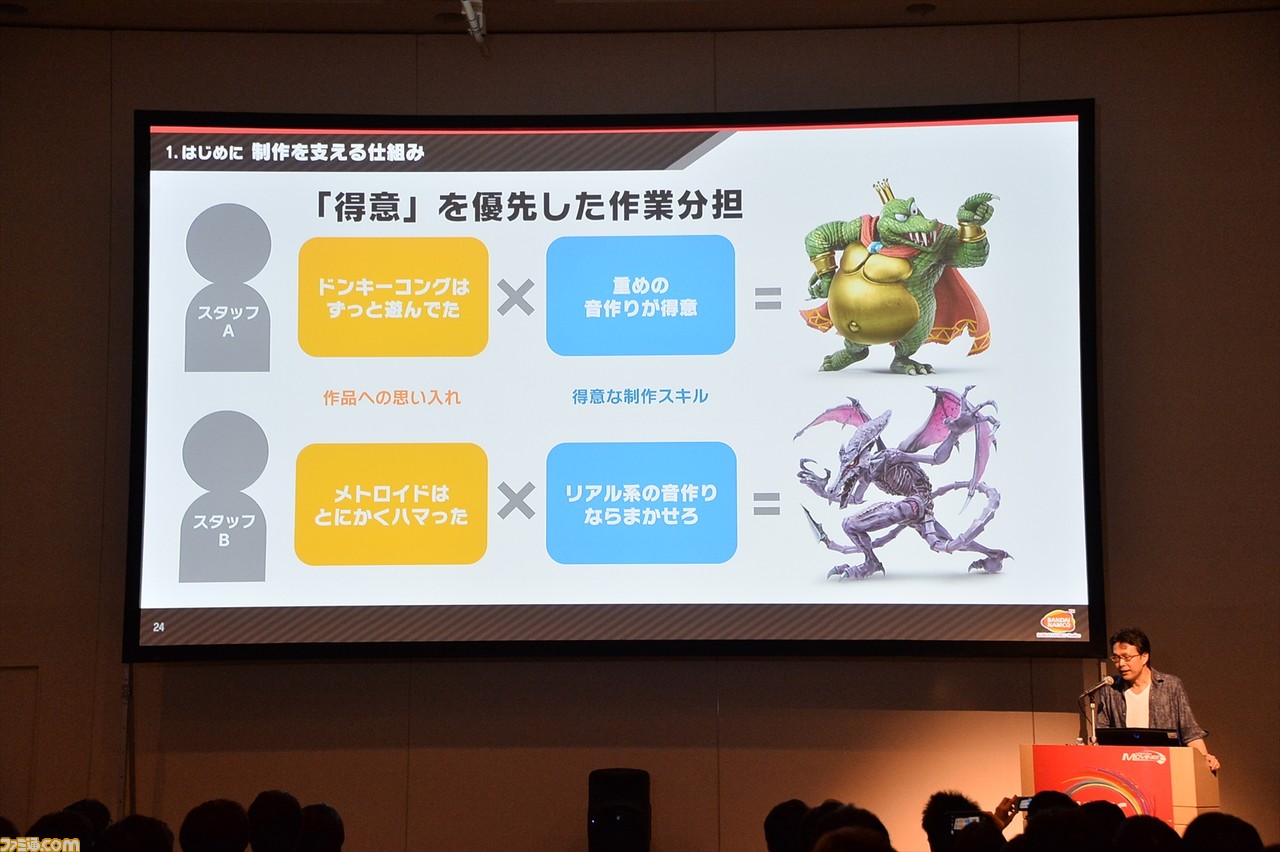

続いての“制作を支える仕組み”では、制作におけるさまざまな課題と対処策、結果について、いくつかの事例が紹介された。たとえば効果音やボイスで心がけたことは、“「得意」を優先した作業分担”と“チーム内チェック体制の構築”だったという。スタッフの「得意」を活かすことで、理解と愛情を持って制作に取り組めるようにし、またチーム内で担当者を立てて事前チェックすることで、ディレクターの監修回数を減らすとともに、クオリティーアップと効率化を図ったそうだ。

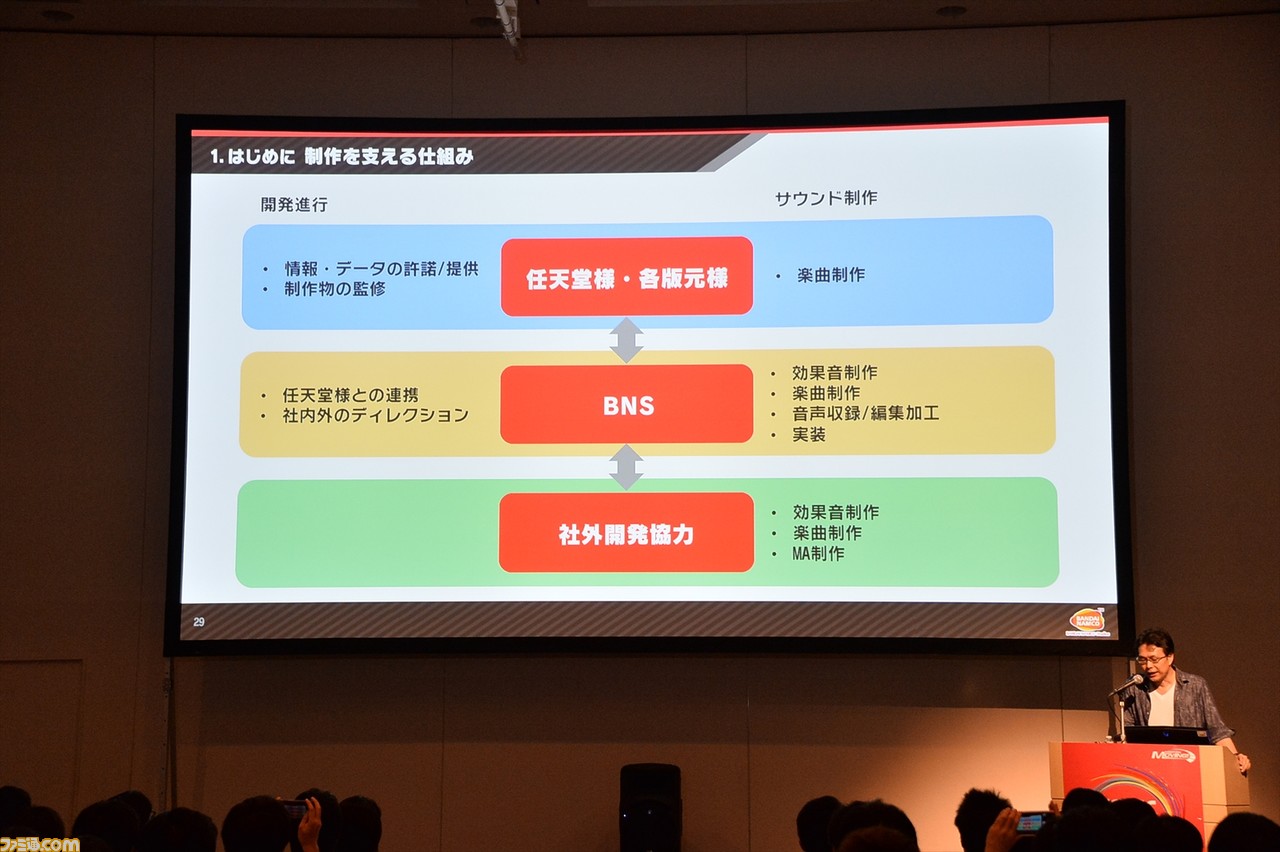

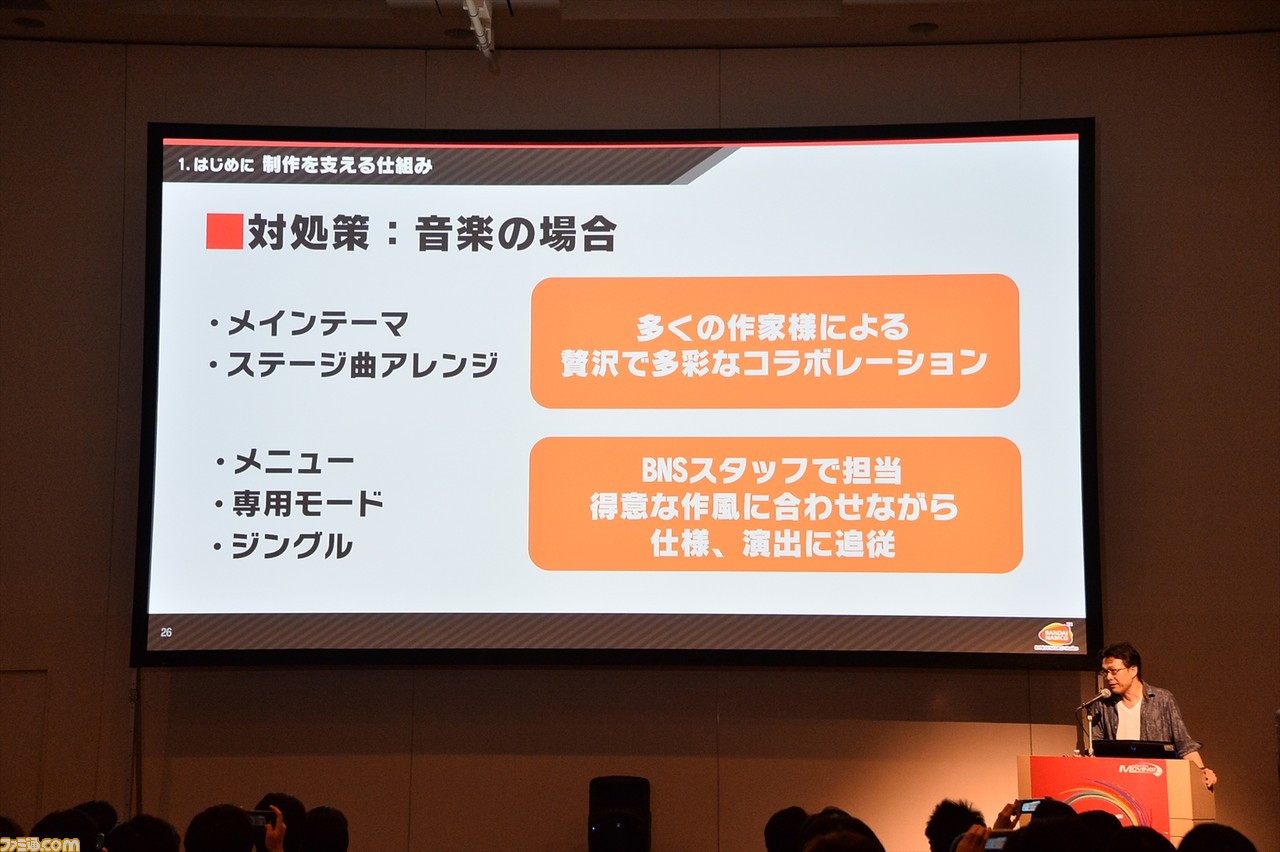

音楽については、メインテーマやステージ曲は、多くの作家陣による多彩なバリエーションを実現。いっぽうメニューやジングルなどは、おもにバンダイナムコスタジオが担当したとのこと。また開発体制については、“任天堂・各版元”、“バンダイナムコスタジオ”、“社外開発協力”の3陣営が連携する形で進行したそうだ。

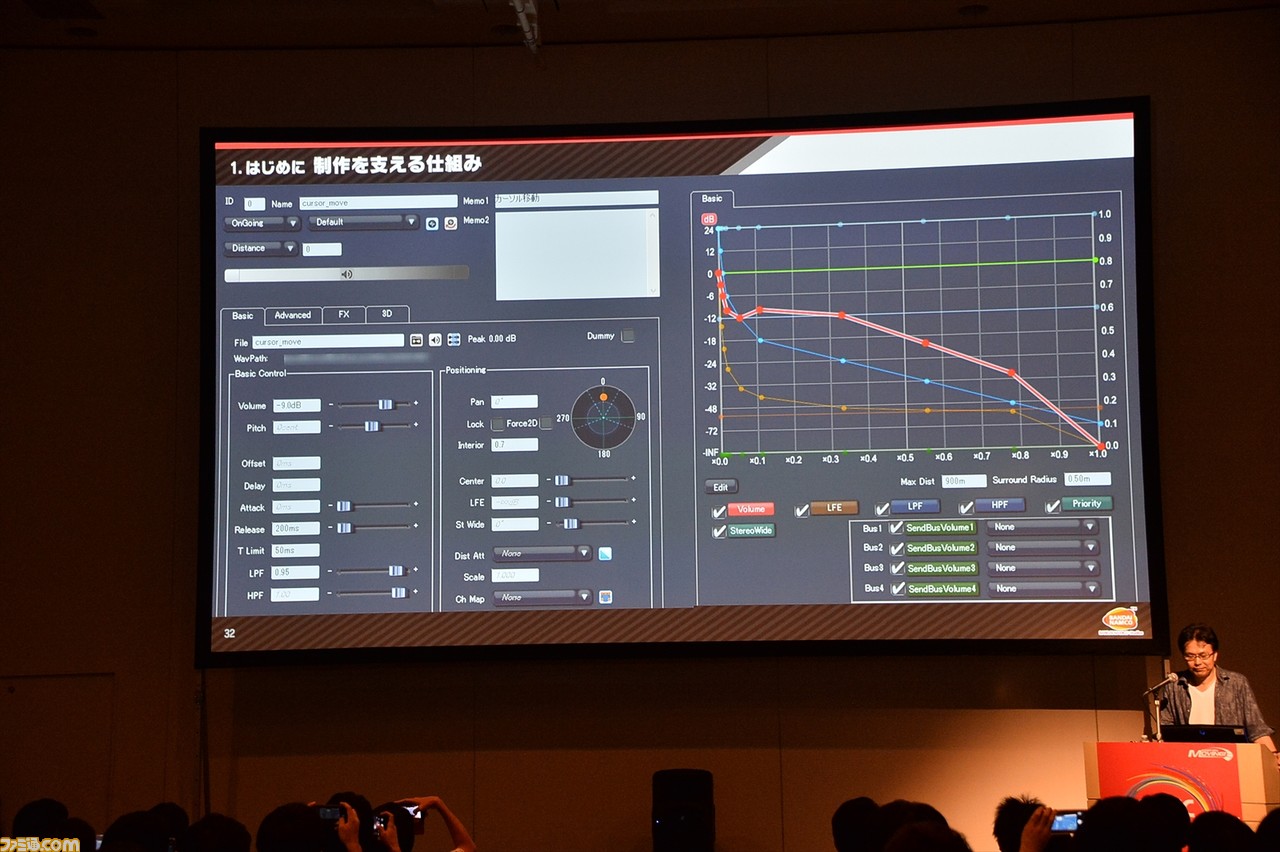

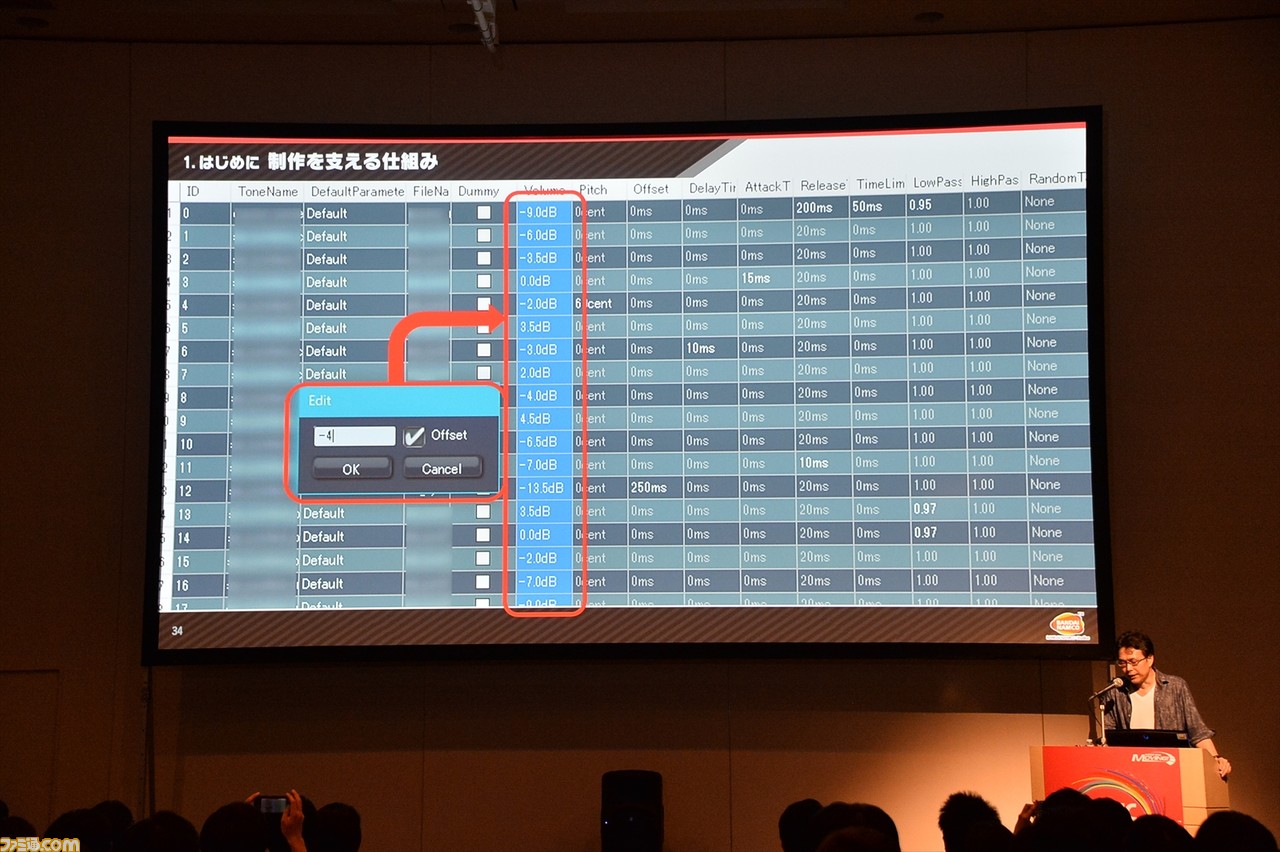

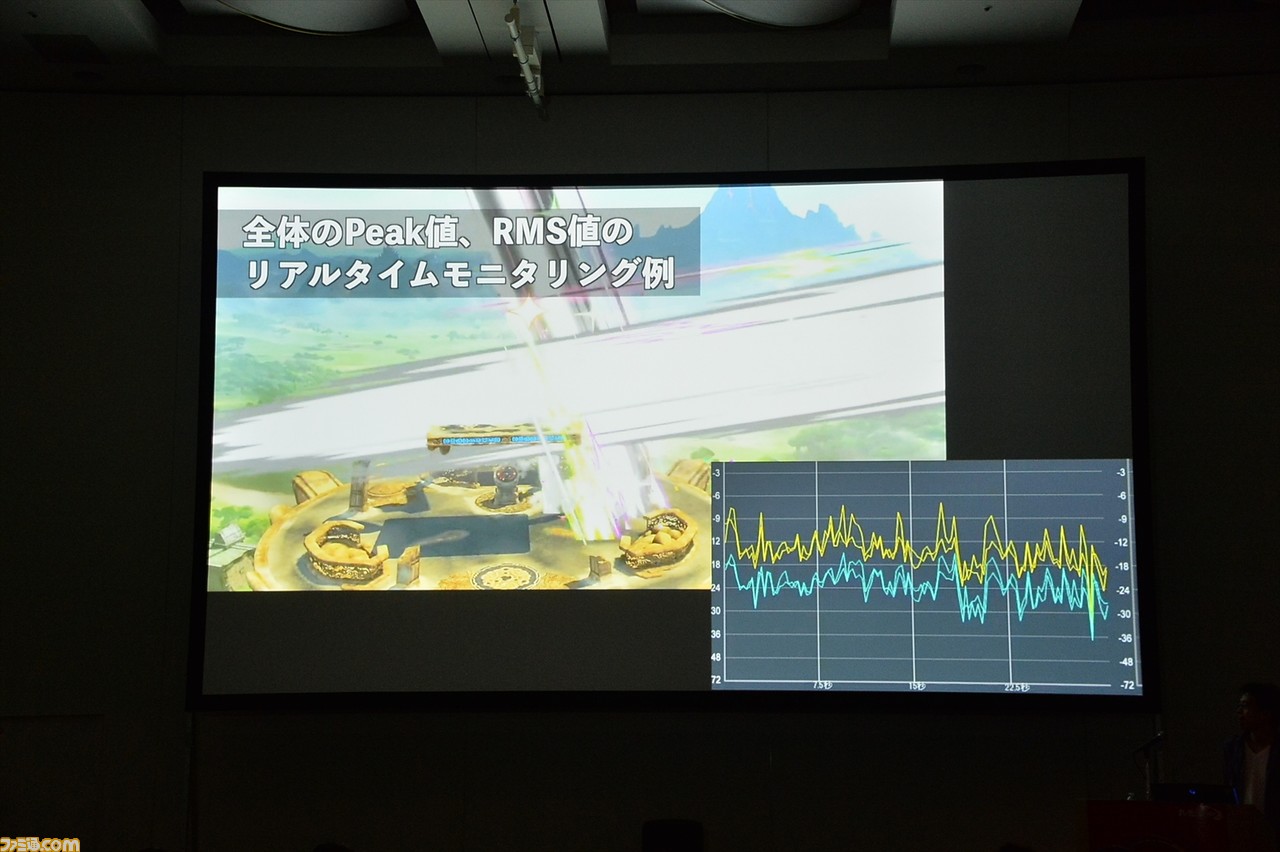

前述したように、実装パラメータが多いことも、『スマブラSP』の大きな課題だ。この対処策として採用したミドルウェアは、“NU Sound 3.1”。このツールにより、細かいパラメータ設定も一括編集もスムーズにできたそうで、「とにかく『スマブラSP』向きのミドルウェアでした」と、中鶴氏は振り返る。リアルタイムでモニタリングと調整ができる“NU Live”機能も大いに役立ったそうだ。

もうひとつの大きな課題が、各言語のチェックで、確認にかかる手間と時間を減らす必要があった。前作では“言語切り替え→ビルド→再起動→確認”という手順だったが、今作では14言語の切り替え・確認が一瞬でできるようになり、大幅な効率化につながったそうだ。

効果音もすべて『スマブラSP』らしく

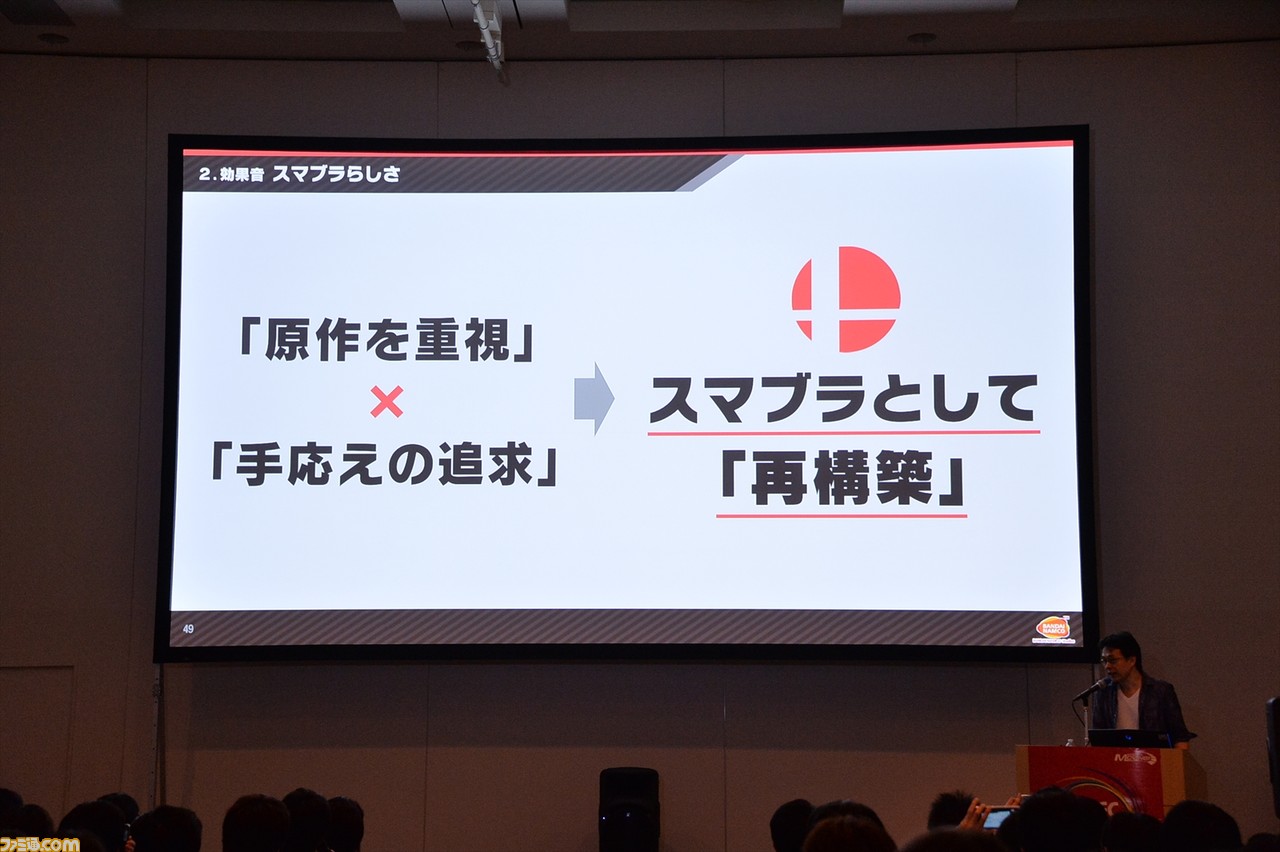

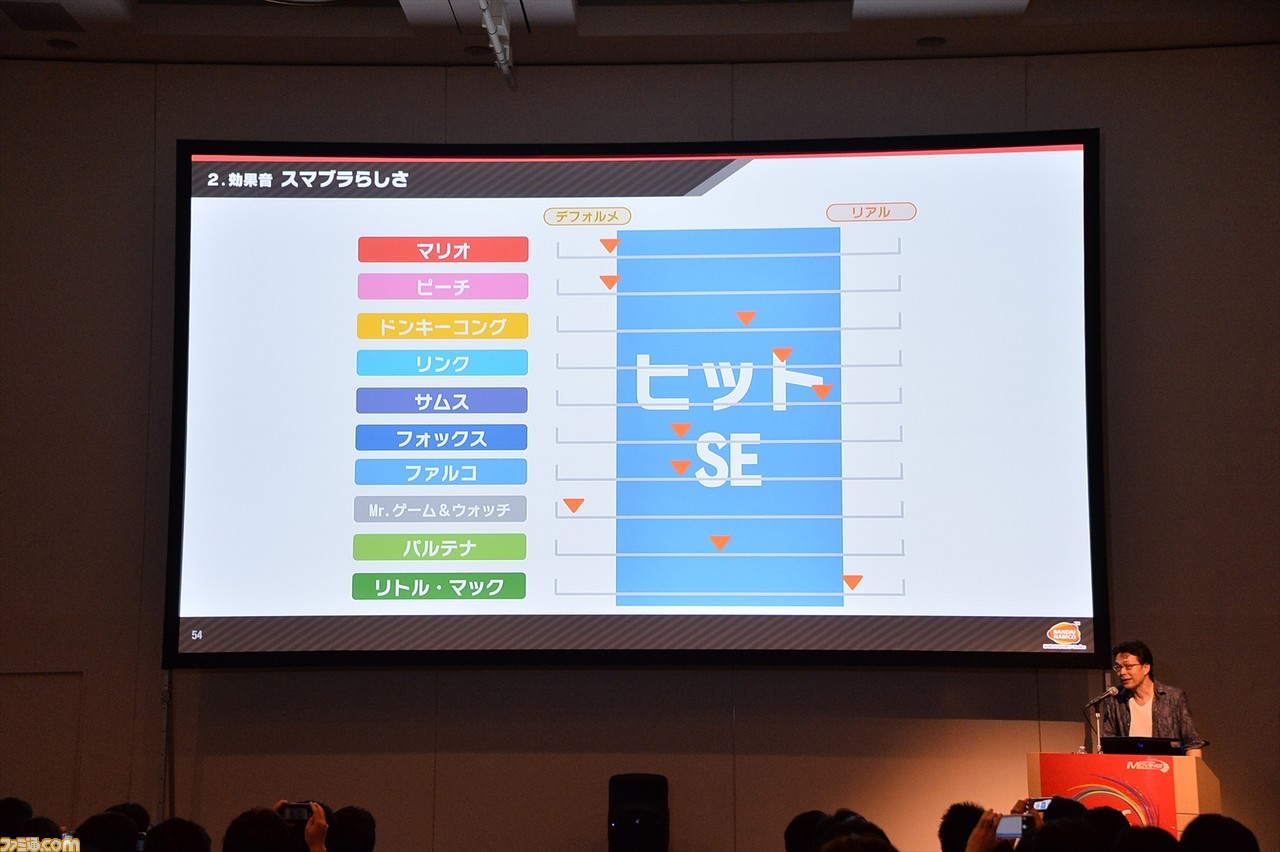

続いての大きなテーマは、“効果音”。中鶴氏が目指したものは“スマブラ”らしさで、その表現を実現するためのポイントはふたつあったという。それは“原作を重視し、その特徴を活かすこと”と、対戦アクションというゲーム性に合わせた“徹底した手応えの追求”だ。

そのふたつをミックスし、『スマブラSP』として再構築するための大きな手法のひとつが、“ヒットSEへのこだわり”。遊びの手ごたえをダイレクトに感じる要素として、ヒットSEはとても重要になるが、とくに多彩なIPが混在する『スマブラSP』においては、太い軸のような役割を果たし、各IPの方向性の違いがあまり気にならなくなるという。

ヒットSEとも関連し、ほかにも手応えを追求する手法のひとつが、“アタック”だ。アタックとは音の立ち上がり部分のことで、ここに強さや重さなどの要素を入れ込むことで印象が強まる。そして余韻は対戦中のほかの音にかき消されてしまうため、あえて余韻での音作りはしなかったそうだ。

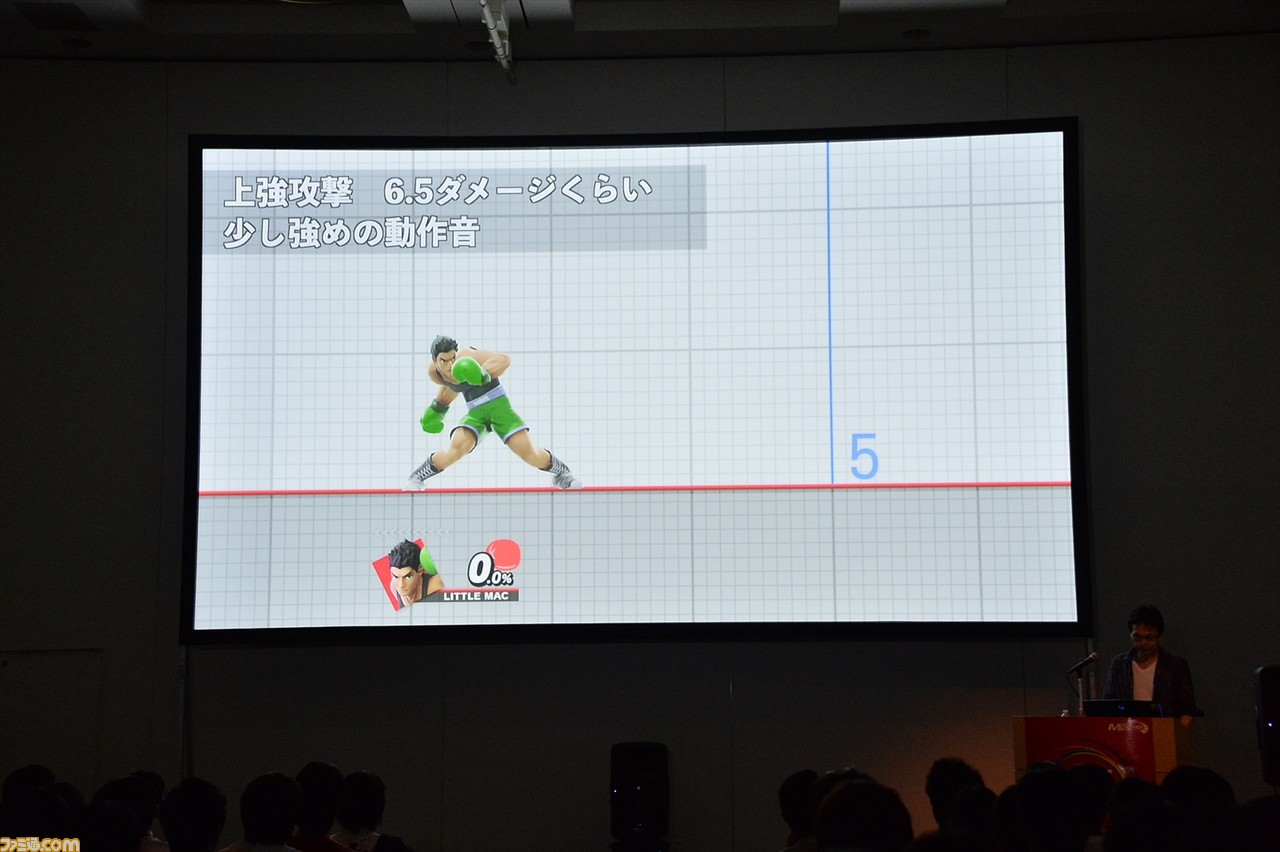

またヒットSEの手法では、“攻撃の強さを考慮”と、“見た目に合わせない”ことも大事だと中鶴氏はいう。攻撃の強さに関しては、強い攻撃が大きめの音になることは当然基本となる。注意したいのは“見た目に合わせない”ことだ。

「たとえばパックンフラワーの百裂攻撃などは、見た目がダイナミックなのでハデな音を付けがちなんですが、ダメージはそれほどでもないんですね。なのでそれを意識して、控えめなヒットSEになっています」(中鶴氏)。

効果音のひとつとして、“歓声”も大事な要素となる。歓声はナイスプレイのとき、達成感や爽快感をアップさせてくれるが、逆にほかの効果音を消してしまうバランスブレイカーともなる。ただ『スマブラSP』では、あえてそうしたバランスのまま実装しているとのことだ。歓声はトリガーとなるアクションに、ワンテンポ遅れて発生する仕様。これは実際のスポーツでのスタジアムの歓声などをイメージしているという。

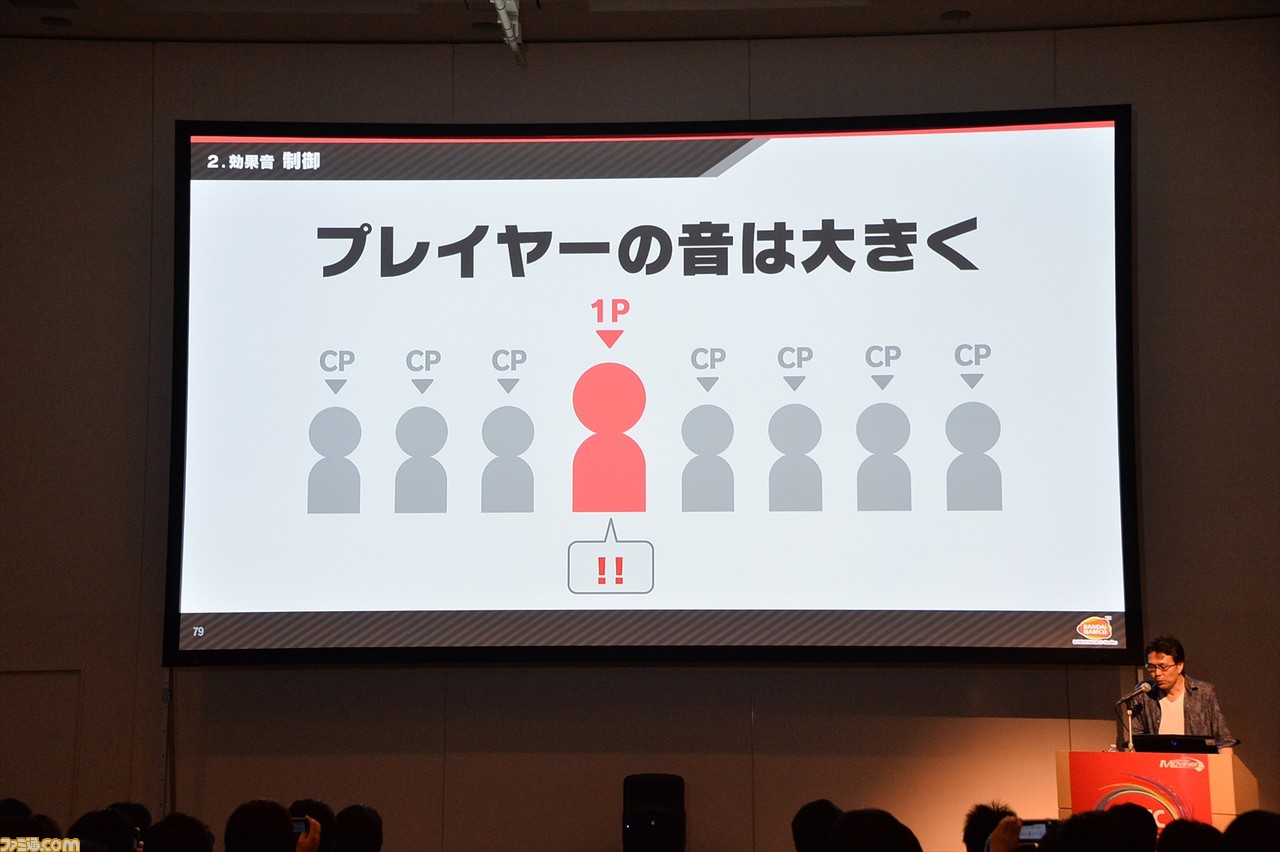

こうした効果音の数々をどうまとめていくのか? 続けては制御の手法が解説された。たとえば対CPUがメインのモードなどでは、自分があやつるファイターに関するサウンドは、CPUのファイターのサウンドより、わずかに大きく聞こえるように調整されているという。このひと手間をかけることで、ユーザーが感じる手応えが、よりわかりやすくなるそうだ。

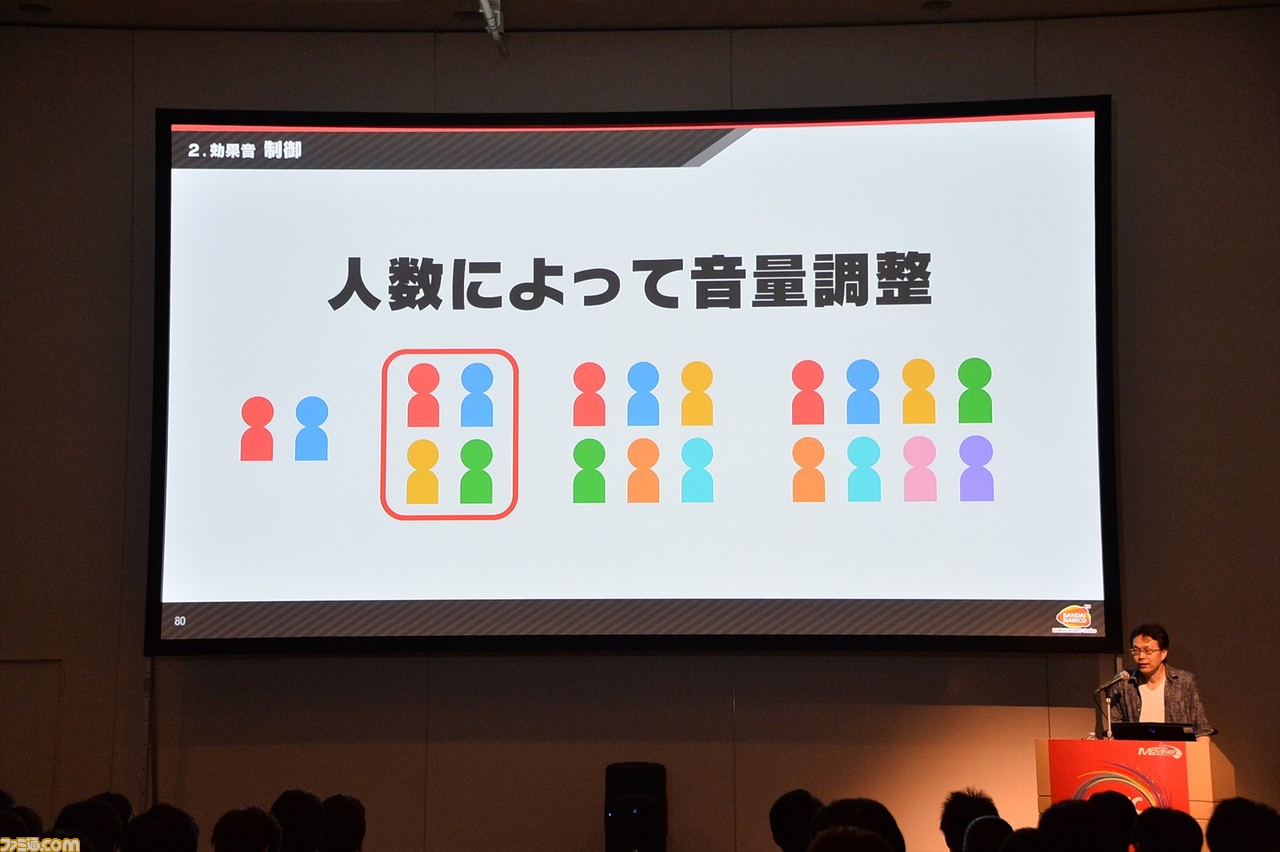

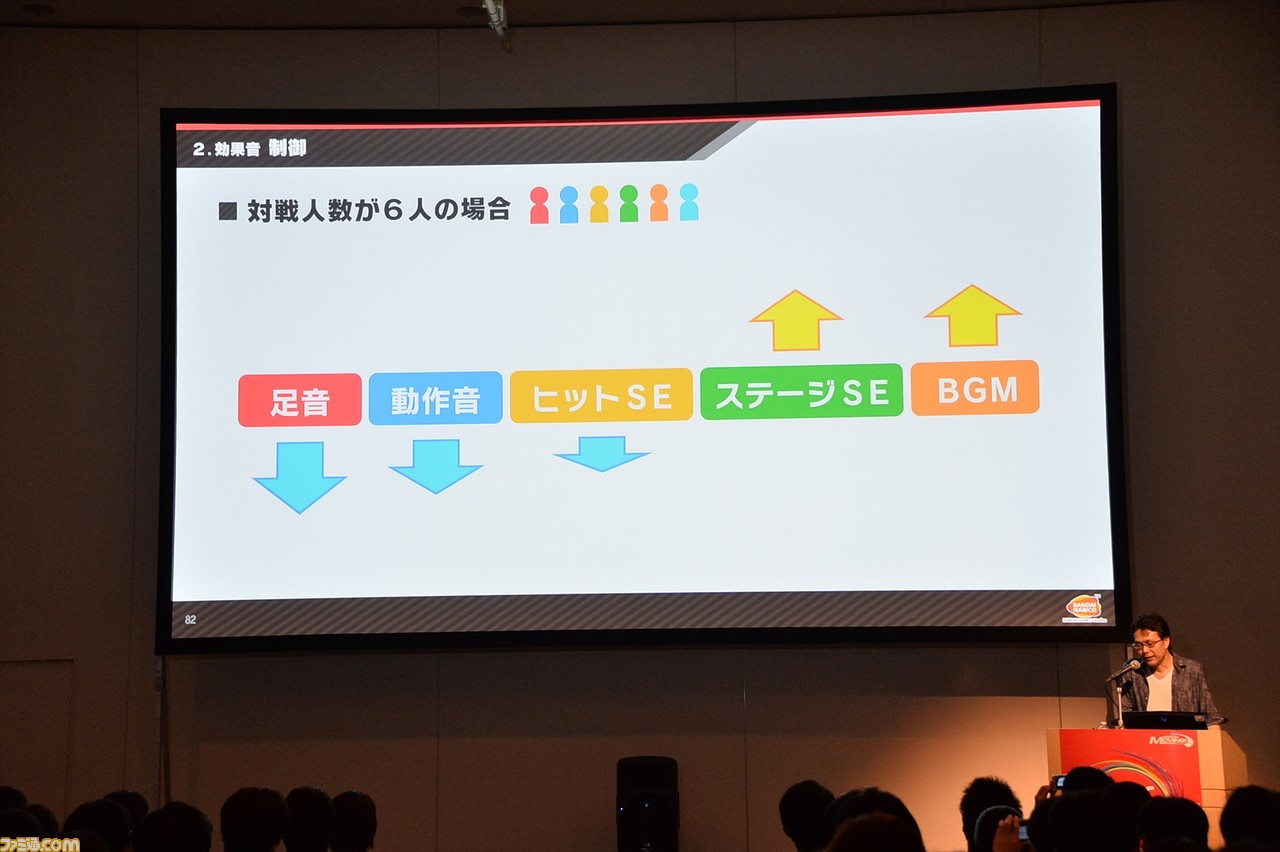

また多人数のファイトでは音がわかりづらくなるため、対戦人数による制御もなされている。音量バランスは4人カウントを基準として、動作音やBGMなどが人数により上下していく仕組みだ。

ゲームの顔として活用されたテーマ曲

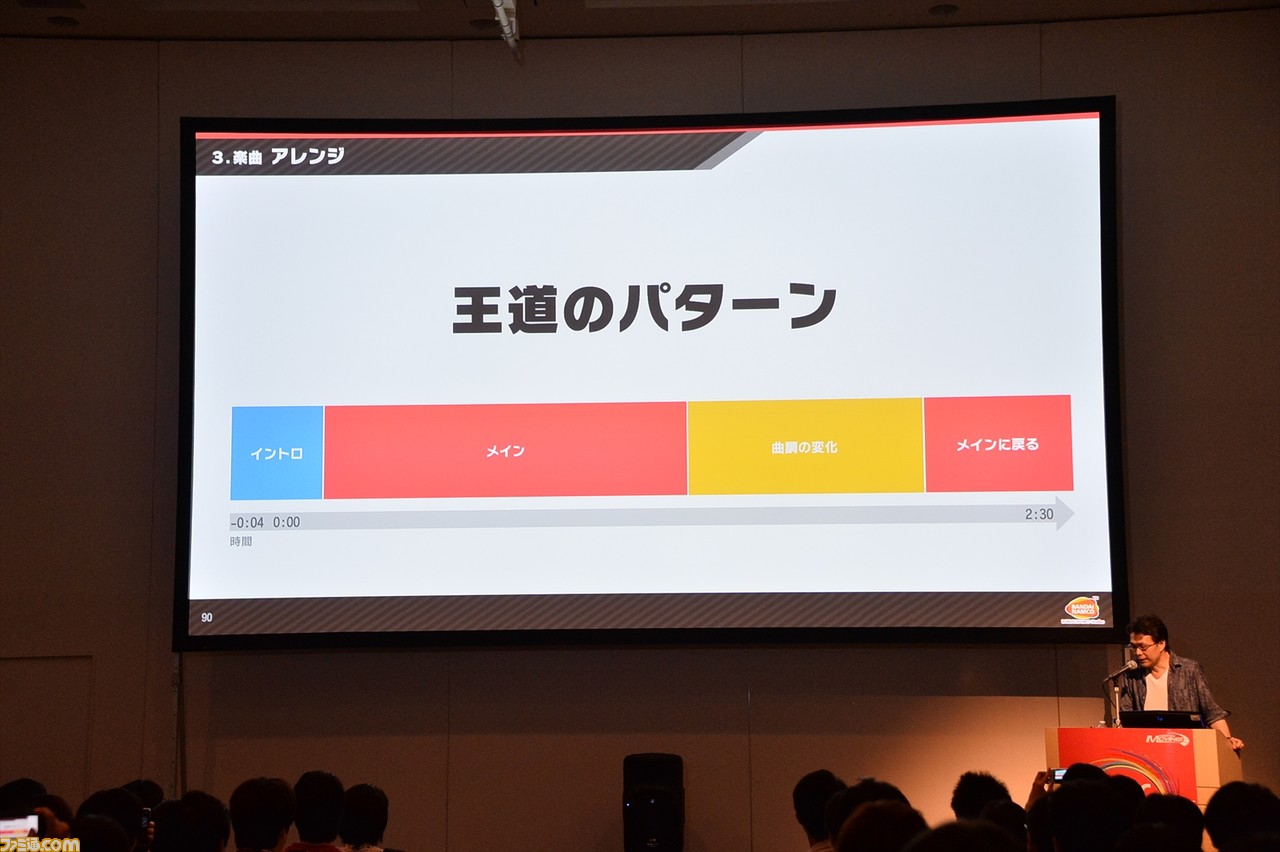

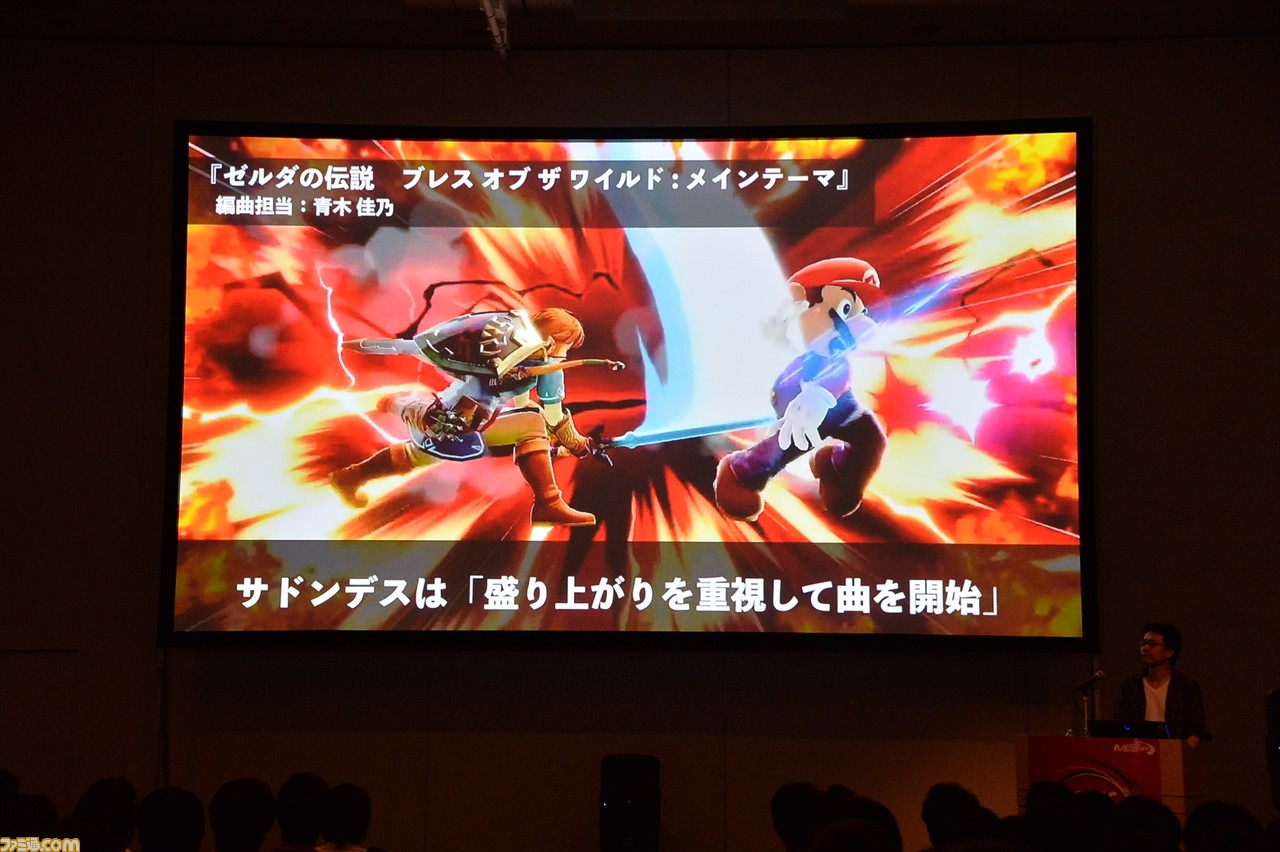

最後に解説されたテーマは、サウンドの主役であるテーマソングや、数々のアレンジ曲についてだ。まずIPのアレンジ曲に関しては、“原曲、原作を重視”、“乱闘を盛り上げる!”というふたつの方針に沿って開発が行われたことが明かされた。

ここで中鶴氏が紹介した具体的なアレンジの特徴はふたつ。“すぐになんの曲かわかること”と、“変えない良さ&変える良さ”だ。ゲームが始まるとプレイヤーはバトルに没頭するので、開始早々に、「あの曲だな」と曲を印象づけることは重要。また“変えない良さ&変える良さ”については、オリジナルに沿いながらも作家性が活きるように、引用部と創作部のバランスも重視したという。

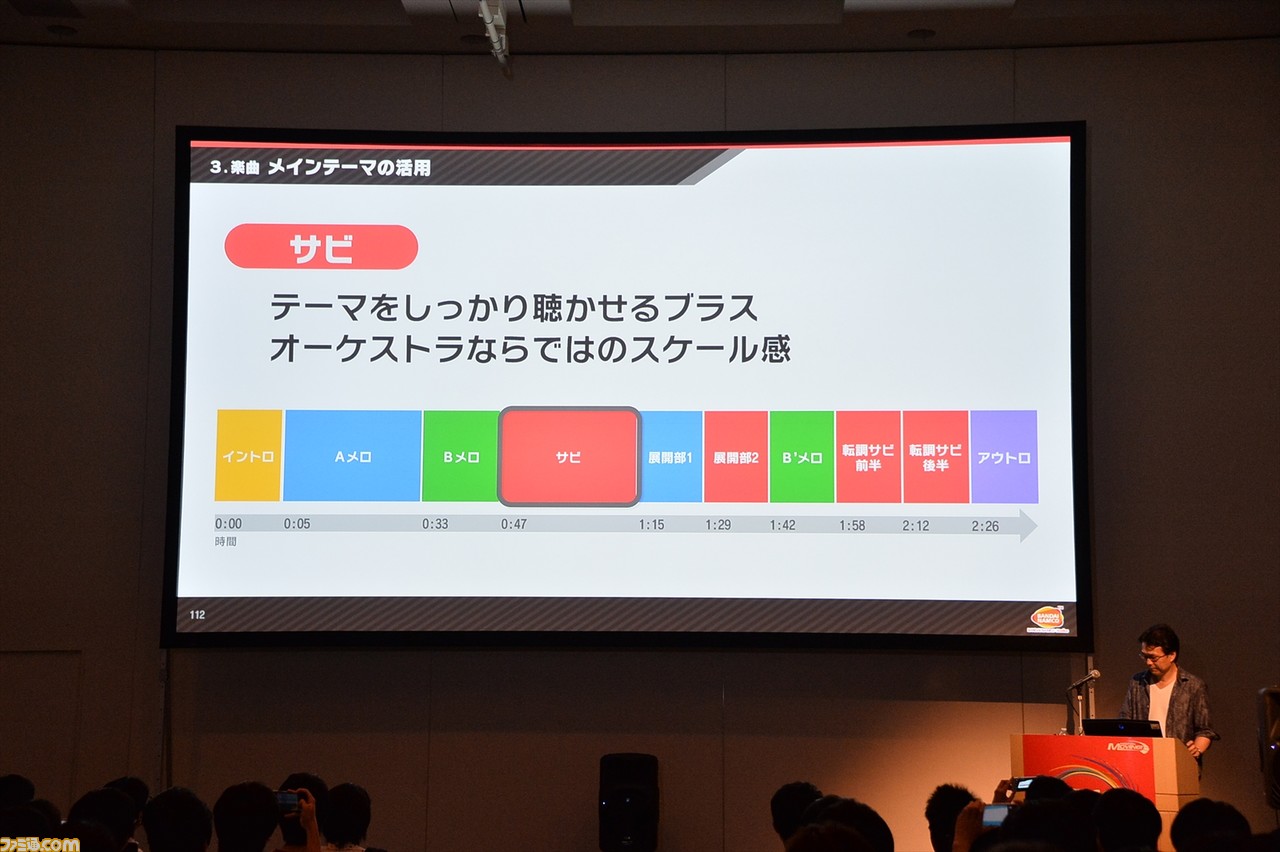

そしてラストは、ゲームのメインテーマ曲『命の灯火』についての解説がなされた。これは戦場やメニュー画面で共通で使われており、いわばゲームの顔とも言える曲で、多彩なアレンジがなされている。ここではそのなかでも、メニュー画面における楽曲構成が詳しく紹介された。

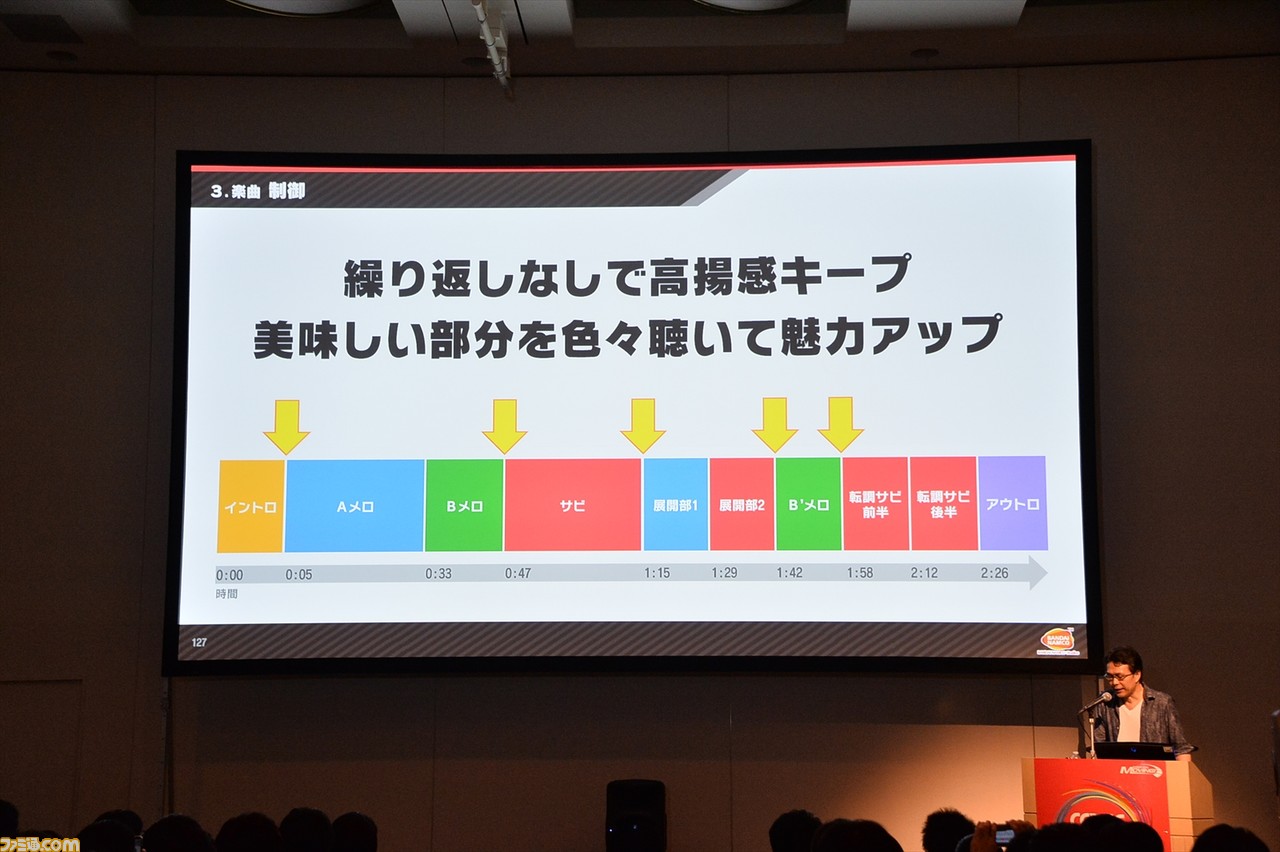

じつはメニューでの楽曲アレンジは10パートに分かれており、それぞれに主要楽器や演奏コンセプトが違っている。それぞれのパートが流れを引き継ぎ、大きなうねりを生み出している。

『命の灯火』をモチーフとしたサウンドは、アレンジを変えて30ヵ所以上で使用されるため、いろいろな制御も導入されているという。たとえばメニュー画面なら、前述したように10パートに区切りがあるが、開始位置の音楽スタートはランダムとなっている。最初にゲームスタートしたときこそイントロから始まるが、その後にメニューに戻ったときは、曲の途中から始まることもあるわけだ。これはマンネリ感をなくし、戦いの高揚感をリセットさせにくい工夫とのこと。

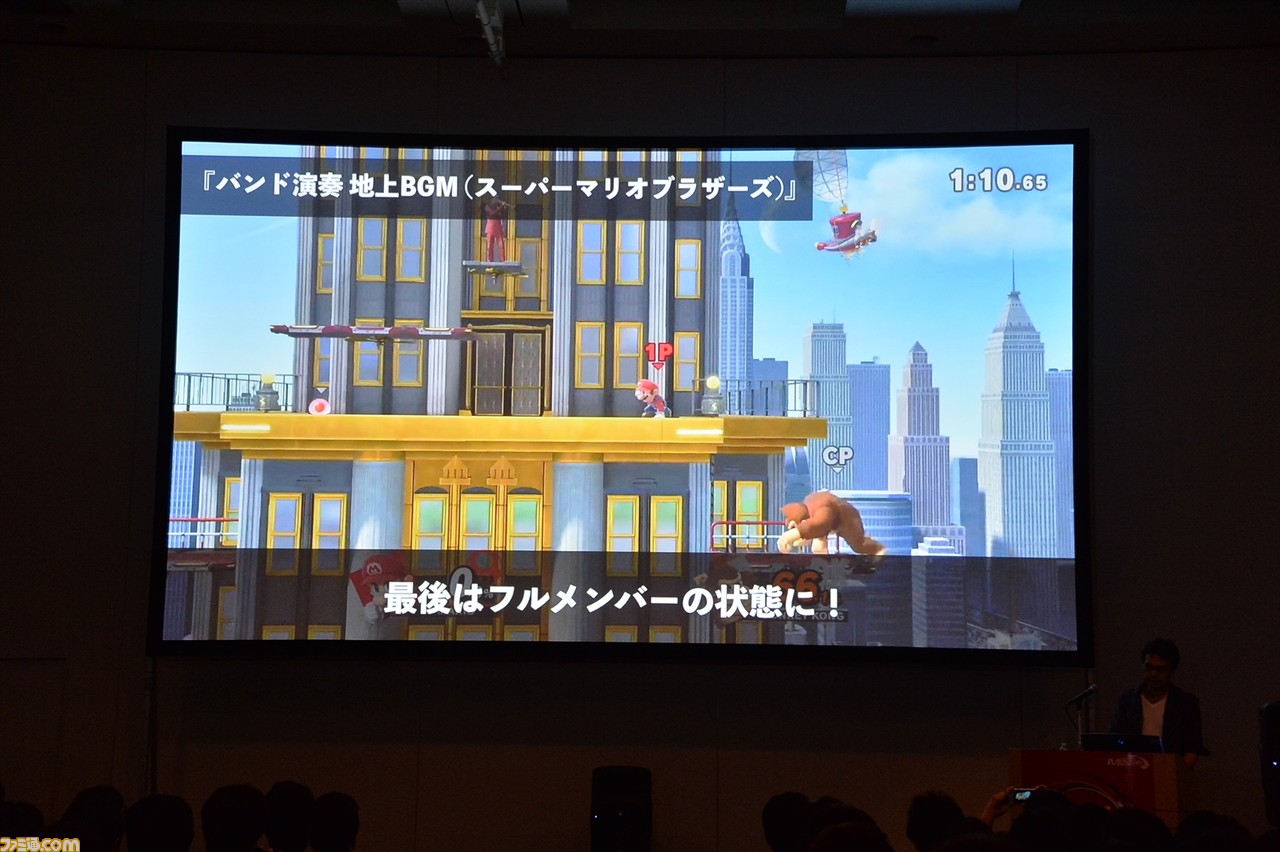

ほかにもサウンド面では、いくつもの工夫が実装されている。たとえばサドンデスのシーンなら盛り上がり重視の曲になったり、ステージ変化で曲が変わったり、ほかのキャラに触れると演奏楽器が増えたり、などなど。遊び要素が満載なところも、『スマブラSP』サウンドの大きな魅力だろう。

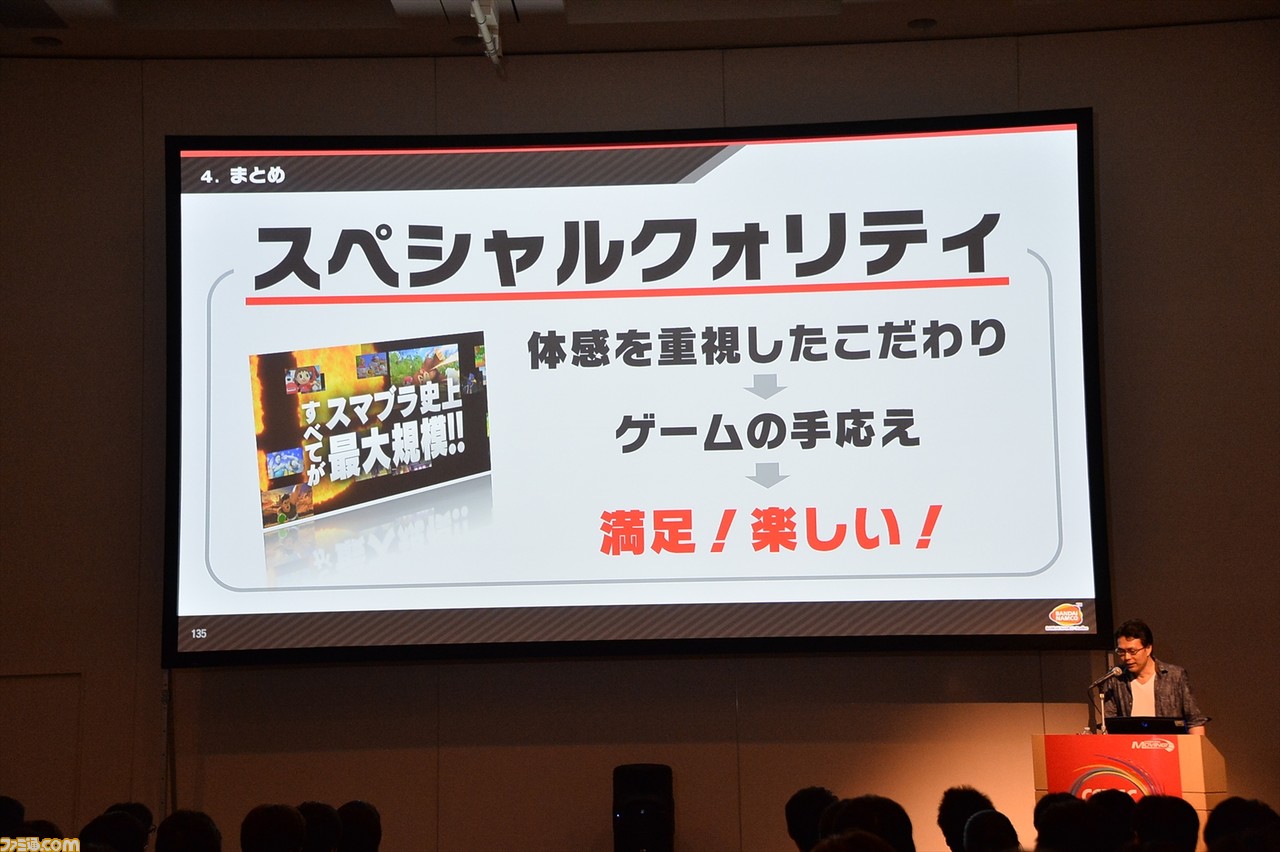

セッションでは最後に、中鶴氏が全体的なまとめをスクリーンで紹介。出した結論は、“体感を重視したこだわり→ゲームの手応え→満足! 楽しい!”というもの。

「全世界で1400万本以上のヒットとなり、多くのみなさんに楽しんでいただいてますが、サウンド開発の一端を知っていただいたことで、また違ったおもしろみを感じていただけたと思います」とコメントし、セッションを締めくくった。